- •2. Выигрыш от международной торговли ↑

- •3. Теория общего равновесия ↑

- •4. Условия торговли ↑

- •Классические теории международной торговли

- •Теория абсолютных преимуществ а. Смита

- •Теория сравнительных преимуществ д. Рикардо

- •Теория соотношения факторов производства Хекшера—Олина

- •Теорема выравнивания цен на факторы производства (теорема Хекшера—Олина—Самуэльсона)

- •Парадокс Леонтьева

- •Глава 2. Государственное регулирование международной трудовой миграции

- •Глава 3. Последствия привлечения иностранной рабочей силы в Россию

- •Сущность, предпосылки, цели и эффекты интеграции Содержание и формы международной экономической интеграции

- •Факторы, определяющие интеграционные процессы

- •Цели и эффекты интеграции

- •Теории международной экономической интеграции

- •Главные интеграционные группировки мира

- •Ес как наиболее зрелая интеграционная группировка

- •Перспективы расширения Евросоюза

- •Особенности интеграции в Североамериканском регионе

- •Экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- •Интеграция в Латинской Америке

- •Механизм интеграции: пример ес

- •Система управления ес

- •Правовая основа ес

- •Финансы и бюджет ес

- •Структурная и региональная политика ес

- •Совместная научно-техническая политика

- •Экономическая интеграция на постсоветском пространстве

- •Факторы экономической интеграции бывших советских республик

- •Структура органов снг

- •Успехи и неудачи снг

- •Перспективы снг

- •Этапы интеграции

- •Международная валютная система: сущность, структура, эволюция

- •Международный рынок долговых обязательств

- •Причины возникновения кризиса международной задолженности

- •2. Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса международной задолженности

- •3. Международный рынок акций

- •3.1. Международный рынок акций: содержание, виды и особенности

- •3.2. Депозитарные расписки

- •3.3. Виды депозитарных расписок

- •3.4. Виды американских депозитарных расписок

- •3.4. Российские депозитарные расписки

- •Проблемы внешней задолженности России

Подробно изложите вопрос:

Мировая экономика и мировое хозяйство. Международное разделение труда.

Мировое хозяйство и мировая экономика

Сейчас не существует однозначного определения мирового хозяйства или мировой экономики. Чаще всего мировое хозяйство понимается как совокупность национальных хозяйств, объединенная экономическими связями и системой международного разделения труда.

Мировая экономика рассматривается как система международных отношений, универсальная связь между национальными экономиками. Мировая экономика иерархична и структурна. В основе системы – международное производство различных благ и их распределение. Цель – удовлетворение человеческих потребностей.

Мировое хозяйство сложилось к началу ХХ века и имело 4 этапа образования:

Первый этап характеризовался становлением мирового хозяйства (1910 – 1930 гг.). Он закончился мировым кризисом и в 1930 начался новый этап, на котором была сформирована новая социалистическая система мирового хозяйства и появились развивающиеся страны, так как распалась колониальная система. Возникли три центра соперничества: США, Западная Европа и Япония. Третий период с 1970 по 1990 гг - подъем экономики развивающихся стран, и четвертый период, который выделяют с 1990 гг до нашего времени – распад социалистической системы в мировой экономике.

Существуют так же три подсистемы мирового хозяйства, которые определяются по уровню хозяйственного развития: развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой или по уровню экономического развития: экстенсивный или интенсивный путь развития. Так же среди критериев есть наличие социальной структуры экономики т.е уровень и характер внешнеэкономических связей.

Для анализа экономики используются следущие показатели:

1. Валовой мировой продукт (ВМП)

2. Валовой национальный продукт (ВНП)

3. Валовой внутренний продукт (ВВП)

4. Национальный доход (НД)

Современное национальное хозяйство представляет собой систему рыночного мирового хозяйства, которое составляется из национальных хозяйств, рынков услуг, капиталов различных стран и объединяется за счет интернационализации производств, объединений различных групп стран.

Главный системообразующий фактор мирового хозяйства сейчас – международное производство хозяйственных объединений это транснациональные (ТНК) и международные компании.

Так же мировое хозяйство влияет и взаимодействует с мировым прогрессом, который проявляется в научно-технической революции. Существование мирового хозяйства приводит к появлению международной интеграции. С помощью интеграции удается преодолеть различные противоречия и повысить общую эффективность национальных экономик.

Т.о международное хозяйство – есть логичное продолжение существования развитых существ, которое решает не только экономические но и социальные проблемы многих стран.

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА Международное разделение труда (МРТ) - это специализация отдельных стран на определенных видах производственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-технического прогресса, которые реализуются на мировом рынке. Международное разделение труда привело к устойчивой тенденции интеграционных процессов. В мировой торговле наблюдается тенденция к расширению взаимной торговли между развитыми странами, объединенными в интернациональные группировки. Международное разделение труда, отражающее интернационализацию хозяйственной жизни, является естественным продолжением общественного разделения труда внутри отдельно взятых стран. Международное разделение труда является высшей ступенью развития территориального разделения труда, когда межрегиональное национальное разделение труда выходит за пределы национальных границ. Оно выступает как объективная предпосылка обмена между странами. По мере углубления международного разделения труда все больший объем потребностей удовлетворяется через обмен с другими странами. Что такое разделение труда? Разделение труда - это исторически определенная система общественного труда. Она складывается в результате качественной дифференциации деятельности в процессе развития общества. Разделение труда существует в разных формах. В курсе международных экономических отношений изучается международное разделение труда. Сущность международного разделения труда проявляется в диалектическом единстве разделения и объединения процесса производства. Производственный процесс предполагает обособление и специализацию различных видов трудовой деятельности, а также их кооперацию, взаимодействие. Разделение труда выступает не только как процесс разрыва, но и как способ объединения труда, в особенности в мировом масштабе. Международное разделение труда является ступенью общественного территориального разделения труда между странами. Оно опирается на специализацию производства отдельных стран. Международное разделение труда играет все возрастающую роль в реализации процессов расширенного производства в мировом хозяйстве: 1) обеспечивает взаимосвязь этих процессов; 2) формирует соответствующие международные отраслевые и регионально-отраслевые пропорции. Как показывает практика, экономическая интеграция на международном уровне несет в себе огромные преимущества как для каждой отдельной страны, так и для мирового сообщества в целом, ибо: - повышается эффективность кооперации труда. Совместными действиями можно выполнять работы, решать экономические, технические и научные задачи, невыполнимые маломасштабными и разрозненными экономическими структурами. - Повышается эффективность совместного использования производительной силы науки, которая ставит производство на новые количественные и качественные уровни. Так, например, Япония после второй мировой войны обеспечила высокую конкурентоспособность своей промышленности, опираясь на научные разработки, купленные в передовых странах мира. - Повышается профессиональный и интеллектуальный уровень рабочей силы. Взаимный обмен техникой, технологиями, методами управления производством и т.д. требуют повышения уровня квалификации работников. Это достигается, с одной стороны, совершенствованием подготовки кадров внутри страны, а с другой стороны - совместной подготовкой кадров и через обмен специалистами между государствами. - Другие преимущества. Рассматривая международное разделение труда как основу международных экономических отношений, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В условиях жесткой рыночной конкуренции не только между отдельными производителями, но и государствами, каждое из них пытается использовать преимущества международного разделения труда с пользой для себя. Высокоразвитые страны монополизируют, как правило, производство наукоемкой и технически сложной продукции, оставляя за слаборазвитыми государствами роль поставщика сырья на мировой рынок. Говорить о равноправных экономических отношениях в этих условиях не приходится. Сдвиги в международном разделении труда особенно наглядно проявляются в содержании товарного обмена между странами. Поэтому динамика товарной и географической структуры мировой торговли наиболее рельефно отражает изменения не только в положении отдельных стран в системе международных экономических отношений, но и мирового хозяйства в целом. Эти сдвиги определяются прежде всего долгосрочной тенденцией относительного сокращения торговли сырьем и интенсификации международного обмена промышленными изделиями. Так, за период после 2-й мировой войны доля сырья в стоимости мирового экспорта понизилась с 3/5 до 1/3, а доля готовых промышленных изделий возросла соответственно до 2/3. Уменьшение удельного веса сырьевых товаров в торговле отражает общемировую тенденцию к относительному падению роли сырья (особенно природного) в современном производстве. Для него теперь характерны такие процессы, как сокращение расходов сырья и энергии на единицу готовой продукции по мере прогресса техники и технологии, замена природных материалов искусственными, расширение использования вторичного сырья и безотходных технологий и т.п. Указанные процессы обусловили ухудшение положения аграрно-сырьевых стран на мировом рынке и усиление позиций стран - поставщиков промышленных изделий. Кроме того, многие развитые страны в силу аграрно-сырьевой самообеспеченности сами выступают поставщиками многих видов сырья и продовольствия на мировой рынок. Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств через национальные границы, а также НТР ускоряет развитие и совершенствование всемирной инфраструктуры. Важнейшими предпосылками развития международного разделения труда является международное разделение факторов производства, т.е.различная наделенность стран ресурсами, необходимыми для производства товаров. Страны в разной степени:

наделены природными ресурсам, которые дает земля;

по-разному обеспечены капиталом в производительной, товарной и денежной формах;

различаются по уровню развития научно-технического прогресса, располагают разной суммой научно-технической информации;

обладают различными по количеству и квалификации трудовыми ресурсами.

Какие факторы оказывают влияние на развитие международного разделения труда? Прежде всего - необходимость повышения производительности труда, достижение наивысшей эффективности производства, стремление к снижению издержек производства. Главное в процессе развития международного разделения труда - это то, что каждый участник этого процесса ищет и находит экономический интерес, выгоду от своего участия в международном разделении труда. Реализация преимущества международного разделения труда в процессе международного обмена любой страны при благоприятных условиях дает: во-первых, получение разницы между международной и внутренней ценой экспортируемых товаров и услуг; во-вторых, экономию внутренних затрат из-за отказа от национального производства при использовании более дешевого импорта. Процесс развития международного разделения труда ставит проблему необходимости его измерения. Каковы показатели развития международного разделения труда? Российские экономисты предлагают для измерения международного разделения труда ряд коэффициентов. Среди них: удельный вес экспорта в общем объеме произведенной продукции; удельный вес отрасли в общей стоимости экспорта; темпы роста отраслей специализации по сравнению с темпами роста всей промышленности страны. В числе показателей развития международного разделения труда на региональном уровне выделяют: коэффициент опережения роста взаимного товарооборота по сравнению с ростом общественного производства взаимодействующих стран; долю взаимного товарооборота в общественном производстве этих стран; коэффициент опережения роста взаимного товарооборота по сравнению с ростом общего внешнеторгового оборота. Некоторые экономисты основными показателями развития МРТ считают экспортную, импортную и, соответственно, внешнеторговую квоты; удельный вес страны в международной торговле по отдельным товарам; внешнеторговый оборот на душу населения и др. Очевидно, каждый из названных показателей может быть использован для характеристики тех или иных аспектов участия страны во внешнеэкономических связях. В зависимости от степени важности того или иного аспекта в процессе конкретного анализа на первый план может выйти тот или иной показатель. Таким образом, одной из базовых категорий, выражающих сущность и содержание международных экономических отношений, является международное разделение труда (МРТ). Все страны мира так или иначе включены в МРТ, его углубление диктуется развитием производительных сия, которые испытывают огромное воздействие научно-технической революции. Международное разделение труда радикально расширяет и укрепляет сырьевую и рыночную базу научно-технического прогресса, снижает сопряженные с ним затраты и в итоге способствует его ускорению. Участие в международном разделении труда дает странам дополнительный экономический эффект, позволяя полнее и с наименьшими издержками удовлетворять свои потребности. 2. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА Международное разделение труда - высшая ступень развития общественного территориального разделения труда на основе специализации отдельных стран в производстве определенных видов продукции, которыми страны обмениваются. Исторически и логически выделяют три вида МРТ: 1) Общее МРТ - разделение труда между крупными сферами материального и нематериального производства (промышленность, транспорт, связь и т.п.). С общим МРТ связано деление стран на индустриальные, сырьевые, аграрные. То есть, под общим международным разделением трудапонимается разделение труда между странами по крупным сферам производства - добывающие отрасли, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. На этом уровне МРТ одни страны выступают на мировом рынке в качестве экспортеров промышленных товаров и импортеров минерального и сельскохозяйственного сырья, другие - экспортируют сырье и импортируют готовую продукцию. Общее МРТ соответствует первоначальному общественному разделению труда между городом и деревней. Общим было также разделение труда между метрополиями и колониями. И сегодня многие развивающиеся страны поставляют на мировой рынок в основном минеральное и сельскохозяйственное сырье и покупают готовую продукцию. При общем типе международного разделения труда экономики страны-партнеры дополняют друг друга, но их возможности для дальнейшего развития обмена ограничены. 2) Частное МРТ - разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и подотраслям, например тяжелая и легкая промышленность, скотоводство и земледелие, и т.п. (т.е. производство на экспорт определенных видов готовой продукции и услуг). Оно связано с предметной специализацией. То есть, частное международное разделение труда - это межотраслевое разделение труда, при котором страны специализируются в производстве и обмене на мировом рынке продукции различных отраслей и подотраслей промышленности или сельского хозяйства (например, легкая и тяжелая промышленность; станкостроение и автомобилестроение; скотоводство и растениеводство). При частном типе МРТ наряду с естественными факторами все большее значение приобретают технологические, квалификационные факторы; складывается международная специализация на определенных отраслях, подотраслях и видах производств. При межотраслевом разделении труда возникает и расширяется база международного обмена товарами, услугами, диверсифицируется их ассортимент, ускоряется рост торговли между странами. Межотраслевое разделение труда расширяет возможности обмена между индустриальными странами, специализирующимися на разных отраслях производства. 3) Единичное МРТ - разделение труда внутри одного предприятия, при этом предприятие трактуется широко, как цикл создания законченного товара. Специализация на изготовлении отдельных узлов, деталей, компонентов. Она связана с технологической специализаций. Единичное международное разделение труда - это внутриотраслевое разделение труда, основанное на потоварной, подетальной или технологической специализации предприятий обрабатывающих отраслей промышленности. Внутриотраслевое разделение труда предполагает, прежде всего, специализацию стран на производстве одноименных товаров с различными потребительскими свойствами, что значительно расширяет международный обмен. Например, США, производя автомобили марки "Форд", могут их обменять на автомобили марки "Мерседес" или "Фиат". В этом случае страны конкурируют на одном рынке. Переход к международному внутриотраслевому разделению труда означает выход разделения труда внутри предприятия на международную арену, когда цеха одного предприятия становятся специализированными производствами, расположенными в разных странах. Эти специализированные предприятия производят отдельные детали, узлы, комплектующие компоненты или осуществляют различные технологические этапы производства. Подетальная и технологическая специализация производства обязательно сопровождается международной кооперцией труда, установлением устойчивых связей с другими предприятиями, которые используют эти детали, узлы или продолжают и завершают технологический цикл производства. Происходит объединение деятельности, расширяется обмен между странами. На стадии внутриотраслевого МРТ темпы роста международной торговли опережают темпы роста производства и ВВП. Инициаторами единичного МРТ чаще всего являются международные компании. Именно они распределяют свои специализированные производства отдельных деталей, узлов или компонентов тех или иных товаров в разных странах и связывают их кооперационными отношениями в рамках международного разделения труда. Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляются в рамках единых корпораций (транснациональных корпораций), которые действуют одновременно в разных странах. Международное разделение труда проявляется в двух формах - международной специализации производства и международном кооперировании. Международная специализация производства (МСП) - это концентрация однородного производства на предприятиях тех стран, в которых оно имеет наибольшую эффективность. Международная кооперация производства (МКП) - это основанный на международной специализации производства устойчивый обмен между странами продуктами, производимыми ими с наибольшей экономической эффективностью. МСП и МКП тесно связаны между собой. Они взаимно обуславливают существование друг друга. 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА Система международного разделения труда, отражающая состояние производства на том или ином этапе исторического развития, претерпела значительную эволюцию. В период натурального хозяйства, неразвитости товарно-денежных отношений существовали лишь элементы международного разделения труда, что определялось естественными различиями природных условий отдельных стран, обмен между которыми ограничивался рядом продуктов, не производящихся в данной стране и способных сохранять свои потребительские свойства при длительных перевозках (колониальные товары). Процесс международного разделения труда стал интенсивно развиваться в период перехода наиболее развитых стран к машинному производству в конце XVIII — начале XIX вв. К середине XIX в. сформировалось и существовало примерно до второй мировой войны традиционное международное разделение труда, основанное на межотраслевой специализации. Впоследствии, особенно под влиянием научно-технического прогресса, стало формироваться современное международное разделение труда, характеризующееся глубокой специализацией промышленного производства, в рамках которой уменьшается роль межотраслевой специализации и возрастает роль внутриотраслевой специализации, благодаря чему отдельные страны могут развивать современное производство, не производя при этом полного набора готовых промышленных изделий. В перспективе производство экономически развитых стран все в большей степени будет ориентироваться на внешних потребителей, внутренний спрос — на импорт. В развивающихся странах предполагается сравнительно быстрое, по преимуществу экстенсивное, расширение внутреннего рынка. Поэтому, несмотря на ожидаемые довольно высокие темпы увеличения производства в них, возможно относительное снижение степени (но не масштабов) вовлеченности развивающихся стран в МРТ в 90-е годы. В 80—90-е годы в мире произошли масштабные экономические, политические, социальные процессы огромной преобразующей силы, которые оказали и продолжают увеличивать свое воздействие на мировое хозяйство, его качественные характеристики. Общественно-политические и экономические процессы вызывают существенные сдвиги в мировом хозяйстве, формируя его новые, более разнообразные и многовариантные ступени и пути его развития. Меняются не только мир, но и его понимание. Ныне уже довольно сложно провести четкую границу, которая совсем недавно делила его на противоположные системы. В мире, особенно в Европе, произошли такие кардинальная перестановка сил и переоценка ценностей, что положения и стереотипы, формировавшиеся у нас и за рубежом десятилетиями, вплоть до 90-х годов, относительно проблем мирового хозяйства, МРТ и международных экономических отношений, изжили себя. В переходный период, в который вступил весь мир, мало понимания невозможности более жить в условиях конфронтации. Требуется конструктивное созидательное мышление, отвечающее новым реалиям. Важнейшей проблемой все более взаимозависимого мира становится не сотрудничество различных систем, а взаимодействие разноуровневых структур. Они характеризуются не только степенью развитости, но и степенью вовлеченности в МРТ и мировое хозяйство. Знамение времени — интеграция, причем интеграция всеобщая, а не только международная. Происходит интеграция капиталов, производств, труда. Особенностью этого процесса является то, что он, возникнув первоначально в Европе (Европейское экономическое сообщество — ЕЭС, СЭВ), за последние годы охватил новые страны и регионы. Взять Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), привлекающий внимание к себе главным образом как зона наиболее динамичного в мире экономического развития. Именно опережение других районов земного шара по темпам роста в сочетании со стремительным повышением международной конкурентоспособности группы развивающихся стран АТР дает основания говорить о приближении «тихоокеанской эры», или периода, когда регион станет центром мирового экономического развития. Другое мощное экономическое объединение -— Североамериканская зона свободной торговли, создание которой провозглашено в августе 1992 года после двух с половиной лет переговоров между США, Канадой и Мексикой. Образуется единое экономическое пространство с 360 млн. потребителей и совокупным объемом производства в 7 трлн. долл. На качественно новый этап развития выходит Европейский союз (бывшее Европейское сообщество) — ЕС. В соответствии с Единым европейским актом, принятым странами — членами ЕС в 1992 году, завершен процесс создания единого внутреннего рынка этого объединения. Ликвидированы практически все оставшиеся барьеры на пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и людских ресурсов. Отменяются оставшиеся таможенные формальности во взаимной торговле, интенсифицируются разработка и внедрение общих европейских стандартов, отменяются последние валютные ограничения и т. д. Снятие всех этих барьеров может повысить темпы экономического роста ЕС, снизить уровень цен на ряд услуг, уменьшить издержки производства и в конечном счете усилить экономические позиции ЕС в мире, их конкурентоспособность. Интеграция экономической жизни в мире идет по многим все более множащимся направлениям. Это, во-первых, интернационализация производительных сил путем повсеместного распространения технологического способа производства: через обмен средствами производства и технологическими знаниями, а также в форме международной специализации и кооперации, связывающих хозяйственные единицы в целостные производственно-потребительские системы; путем производственного сотрудничества, международного перемещения производственных ресурсов; через формирование глобальной материальной, информационной, организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного обмена. Это, во-вторых, проявление интернационализации через МРТ. В-третьих, возрастание масштабов и качественное изменение характера традиционной международной торговли овеществленными товарами, в силу чего она оказывает ныне неизмеримо большее воздействие на интернационализацию экономической жизни, чем в 20—30-е годы текущего столетия. В-четвертых, это международное перемещение финансовых и производственных ресурсов, обеспечивающее переплетение и взаимозависимость экономической деятельности в различных странах. Такое перемещение происходит в форме международного кредита или зарубежных инвестиций. В-пятых, все более важным направлением международного сотрудничества становится сфера услуг, которая развивается быстрее, чем сфера материального производства. В-шестых, быстро растет международный обмен научно-техническими знаниями. Фронт мировой науки и техники стремительно расширяется. В сочетании с их быстрым развитием это приводит к тому, что ныне ни одна страна в одиночку не в состоянии решать все вопросы НТП и тем более быть лидером на всех направлениях развития науки и техники. В-седьмых, все более возрастают масштабы международной миграции рабочей силы, к которой начинают подключаться в качестве экспортеров Россия и другие государства на территории бывшего СССР. Наконец, в-восьмых, одновременно с растущей интернационализацией воздействия производства и потребления на природную среду растет потребность в международном сотрудничестве, направленном на решение глобальных проблем современности (охрана природной среды, освоение Мирового океана, космоса, помощь голодающему населению развивающихся стран и др.). Таким образом, современный мир стремительно движется к новой, синтезированной модели развития. Ее характеризуют не только качественное обновление технологической базы производства, широкое внедрение ресурсе- и энергосберегающих технологий, но и принципиально важные сдвиги в структуре, содержании и характере процессов производства и потребления. Мировое сообщество постепенно преодолевает несостоятельный комплекс «борьбы двух систем». Но слом биполярной модели международных отношений выявил другой острейший конфликт в мире — между центральной (Север) и периферийными частями (Юг) в структуре мирового хозяйства. Проблема выживания делает необходимой органичную интеграцию этих двух частей на основе их взаимной адаптации и активных связей.

Макроэкономические показатели и международные сопоставления.

Дифференциация стран по уровню экономического развития, дохода, степени применения принципов рыночной экономики.

Структура всемирного хозяйства.

Структура современного мирового хозяйства представляет собой систему рыночного мирового хозяйства, которая складывается из национальных рынков товаров, услуг, капиталов различных стран, интернационализации производств и интернациональных объединений отдельных групп стран, международных финансовых центров. Особенностью современного мирового рынка является его полицентрической характер, который проявляется в отсутствии единого центра и наличии сплетения рынков различных регионов и стран. Развитие мирового хозяйства происходило скачкообразно от разделения единого мирохозяйственного организма, его торговой, трудовой, кредитно-финансовой, валютных сфер с конца XIX в. и до середины 50 гг. XX в. под воздействием дележа экономических ресурсов монополистическими группировками промышленно развитых стран к объединению выше указанных сфер в результате государственного регулирования, стремления к общей стабилизации экономик, преодоления циклических и структурных кризисов во второй половине XX в.

Современное мировое хозяйство характеризуется движением потоков товаров, сырья, топлива, продовольствия, золота, денег, капиталов и различных услуг. До начала 90-х гг. мировое хозяйство базировалось на двух системах общественно-производственных отношений — социализма и капитализма, возникших как следствие окончания Второй мировой войны. В результате сложился рынок социалистических стран и рынок капиталистических стран, что определило распад структуры мирового хозяйства на элементы, которые, однако, были связаны между собой торговлей, услугами, кредитами, валютой. Но связи эти носили спорадический характер, определяемый политикой отдельных государств.

В результате отхода стран Восточной и Центральной Европы от социализма и перехода к рыночной экономике произошла их объективная интеграция в капиталистическое мировое хозяйство через торговлю, приватизацию, услуги, кредиты и инвестиции. Другая особенность мирового хозяйства заключается в том, что на его развитие, структуру и эволюцию большое влияние оказал рост производительных сил и научно-технической революции. Особое место в эволюции мирового хозяйства заняла научно-техническая революция, которая заставила пересмотреть методы ведения торговли, производства, валютного и денежно-кредитного регулирования. В условиях фундаментальных научных открытий и бурного научно-технического прогресса существование промышленных национальных анклавов стало нерентабельным, относительно замкнутая национальная валютная, инвестиционная, кредитная политика оказалась неэффективной и расточительной, а внешняя торговля становилась все более дефицитной для ряда западных стран. В рамках всемирного хозяйства все это обусловило развитие интеграционных процессов отдельных стран (особенно Западной Европы, АТР), развитие транснациональных корпораций, создавших интернациональные производства, выпуск конкурентоспособных товаров, инвестиций, рост транснациональных кредитно-финансовых институтов, обеспечивших финансирование мировой экономики за счет кредитов и вложения евробумаги.

С помощью интеграционных процессов от компаний до государств в рамках всемирного хозяйства промышленно развитым странам удалось преодолеть взаимные противоречия, повысить общую эффективность национальных экономик, осуществить упрочение материально-технической базы рыночного хозяйства, добиться сглаживания социальных конфликтов, продвижения национальных товаров и услуг на рынки других стран, обновления основного капитала и развертывания новых технологических процессов, увеличить эффективность миграционных потоков рабочей силы, преодолеть валютно-финансовые трения.

Усиление макроэкономических и микроэкономических интеграционных процессов в рамках всемирного хозяйства позволило подтянуть и стабилизировать экономику ряда малых стран Западной Европы (например, Португалии, Греции, Испании, Ирландии), а также сделать более устойчивым политико-экономическое положение некоторых стран Азии и Латинской Америки. В то же время эти процессы продолжали оказывать негативное воздействие на развивающиеся страны, особенно Африки, которые до сих пор остаются сырьевыми придатками всемирного хозяйства.

Общее равновесие в международной торговле.

Общее равновесие в международной торговле предполагает сохранение внутреннего равновесия на национальных рынках. Равновесные цены и равновесные объемы определяются в экономике совместным воздействием спроса и предложения. Это положение справедливо как для внутреннего национального рынка, так и для рынка мирового. Стандартная модель характеризуется следующими чертами:

кривые производственных возможностей, показывающие реально существующее соотношение выпуска разных товаров, у каждой страны различны, что и побуждает их к торговле друг с другом;

если кривые совпадают, то есть соотношение выпуска товаров в двух странах одинаковое, то торговля основывается на различиях во вкусах и предпочтениях потребителей, которые никогда не могут совпадать полностью даже в очень близких странах;

предложение определяется кривой предельного уровня трансформации, а спрос определяется кривой предельного уровня замещения;

равновесная цена, по которой происходит международная торговля, определяется соотношением относительного мирового спроса и относительного мирового предложения на товар.

Стандартная модель международной торговли рассматривает соотношение совокупного спроса и совокупного предложения. Для простоты анализа в модели рассматриваются две страны (А и В) и два товара (1 и 2 ). Стандартная модель исходит из предпосылки о растущих издержках замещения.

Возрастающие издержки замещения предполагают, что для производства каждой дополнительной единицы товара 2 необходимо пожертвовать не постоянным, а возрастающим количеством товара 1. До того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, баланс устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансформации (предложением) и предельным уровнем замещения (спросом).

Предельный уровень трансформации – это количество единиц товара 2, производством которого надо пожертвовать, чтобы получить дополнительную единицу товара 1. Графически это кривая производственных возможностей, показывающая растущие издержки замещения одного товара другим: стране приходится жертвовать все большим количеством единиц товара 2, чтобы произвести дополнительную единицу товара 1. Поэтому график представляет собой кривую линию и показывает объемы внутреннего предложения товаров.

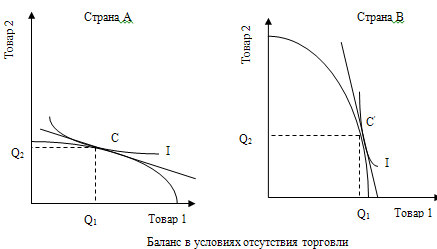

Предельный уровень замещения – это такое количество единиц товара 2, которым нужно пожертвовать, чтобы получить дополнительную единицу товара 1 и при этом обеспечить сохранение существующего уровня потребления. Графически это аналог расширенных до масштабов общества индивидуальных кривых безразличия, показывающих все существующие сочетания двух товаров, потребление которых обеспечивает потребителю одинаковый уровень благосостояния. Предельный уровень замещения характеризует спрос, существующий на рынке. В отсутствии торговли кривая производственных возможностей страны А соприкасается с кривой предельного уровня замещения в точке С, в которой достигается максимальное удовлетворение потребностей страны – страна потребляет максимальное количество ею же произведенных товаров 1 и 2.

Аналогичное состояние достигается в стране В в точке С‘. Существует только по одной точке максимального удовлетворения потребностей для каждой страны. В силу разной конфигурации кривой производственных возможностей и кривой предельного уровня замещения в каждой из стран относительная цена товаров 1 и 2 в точках С и С‘ в каждой из них будет разная. Равновесная относительная цена товара 1 в стране А показывается прямой, проходящей через точку С и составляет Р1/Р2товара 2, т.е.:

РС = Р1/Р2.

Относительная цена этого же товара 1 в стране В показывается прямой, проходящей через точку С‘ и составляет РС‘ = Р1/Р2 единицы товара 2. Если РС < РС‘, то страна А имеет относительное преимущество по товару 1, а страна В – по товару 2. Максимальный объем производства (V) обоих товаров достигается в точках С и С‘ соответственно у страны А и В, где Q1 и Q2 - объемы производства товаров 1 и 2:

Р1× Q1 + Р2×Q2 = V.

|

Относительная цена этого же товара 1 в стране В показывается прямой, проходящей через точку С‘ и составляет РС‘ = Р1/Р2 единицы товара 2. Если РС < РС‘, то страна А имеет относительное преимущество по товару 1, а страна В – по товару 2. Максимальный объем производства (V) обоих товаров достигается в точках С и С‘ соответственно у страны А и В, где Q1 и Q2 - объемы производства товаров 1 и 2:

Р1× Q1 + Р2×Q2 = V.

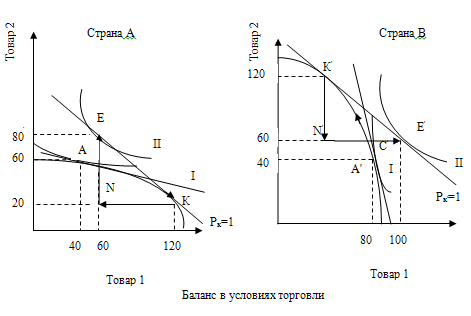

C началом торговли страна А, имеющая относительное преимущество и специализирующаяся поэтому на производстве товара 1, будет наращивать его производство сокращая производство товара 2. Точка производства на кривой производственных возможностей будет смещаться от точки С вниз. Страна В, имеющая относительное преимущество в производстве товара 2, будет увеличивать его производство, сокращая выпуск товара 1. Точка производства на кривой производственных возможностей будет смещаться от С‘ вверх. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока относительные цены в каждой из стран не сравняются (РС=РС‘). Новая относительная цена будет лежать в промежутке между РС и РС‘. Объем потребления товаров в сбалансированной экономике должен быть равен его производству, т.е. графически они должны пересекаться. Если D1 и D2- потребление товаров 1 и 2 , то

D1 × Р1 +D2 × Р2 =Р1× Q1 + Р2×Q2 = V.

Пусть РС = РС‘= 1. Допустим страна производит на 60 единиц больше товара 1, экспортирует его в страну В (вектор КN) и купит в стране В 60 единиц товара 2 (вектор NE). Страна В произведет на 60 единиц больше товара 2, экспортирует его в страну А (вектор К‘N‘) и купит там 60 единиц товара 1 (вектор N‘E‘). В результате кривая предельного уровня замещения, характеризующая спрос, в стране А переместится на уровень II и будет соприкасаться с прямой равновесной цены в точке E, где страна сможет потреблять на 20 единиц больше и товара 1 и товара 2. Поскольку кривая II располагается выше кривой I, возможности потребления обоих товаров страной А возросли. Аналогичные изменения произойдут и в стране В.

Равновесная цена во взаимной торговле достигается еще до того, как наступит полная специализация каждой из стран на производстве товара, в котором каждая из них имеет относительное преимущество. После того, как достигнута равновесная цена во взаимной торговле, дальнейшая специализация каждой из стран теряет экономический смысл: из-за возрастающих издержек замещения это оказывается дороже, чем покупать товар за рубежом.

2. Выигрыш от международной торговли ↑

Торговля для каждой страны имеет смысл только в том случае, если она получает какой-то выигрыш от торговли. Если относительные цены до торговли были одинаковы в каждой из стран, то никакой торговли и выигрыша скорее всего не будет. Чем ближе цена торговли к цене, которая существовала до торговли, тем меньше выигрыш этой страны от торговли. Спрос на товары в каждой из стран может быть разным, а значит и выигрыш от торговли распределится также в неравной пропорции.

По своей структуре выигрыш от торговли состоит из выигрыша от обмена и выигрыша от специализации. Выигрыш от обмена – преимущества, получаемые страной только из-за того, что она вступила в торговые отношения с другими странами. Если страна после начала торговли с другой страной не хочет или не может по каким-либо причинам специализироваться на производстве товара, внутренняя относительная цена которого меньше, чем мировая относительная цена, то она может получить выигрыш и без специализации, обладая некоторым ценовым запасом. Продавая товар по мировой цене страна может увеличить свое потребление и кривая предельного уровня замещения передвинется наверх.

Выигрыш от специализации - преимущества, получаемые страной из-за того, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на производстве товаров, по которым она имеет относительное преимущество. В стандартной модели международной торговли предполагалось, что страна А имеет относительное преимущество по товару 1. Предположим, что она специализируется на производстве товара 1. В этом случае страна увеличивает производство данного товара (тока производства смещается вниз по кривой производственных возможностей), меняет его в большем количестве на товар 2. В результате потребление окажется на более высокой кривой предельного замещения, что и представляет собой выигрыш страны от специализации.

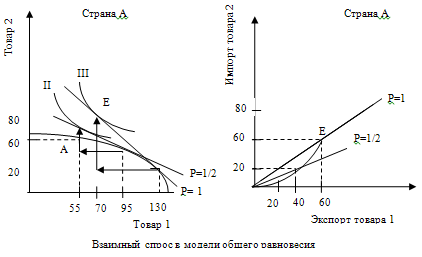

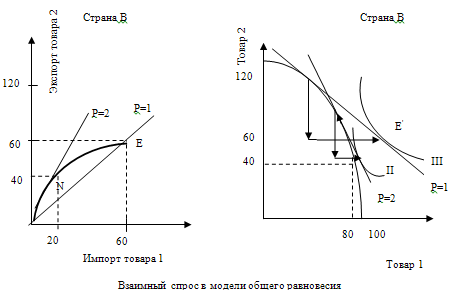

3. Теория общего равновесия ↑

Общее равновесие — это равновесие в международной торговле. Модель общего равновесия на базе теории взаимного спроса была создана английским ученым Альфредом Маршаллом на рубеже 20-го века и в настоящее время является главной теорией, объясняющей международную торговлю. Взаимный спрос – показатель, синтезирующий спрос и предложение и показывающий, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт. Объем международной торговли есть разность между внутренним производством товара и его потреблением. Когда производство больше потребления, страна экспортирует, когда меньше – импортирует. Если Q1 и Q2 – объемы производства (предложение) товаров 1 и 2, а D1 и D2– потребление (спрос) товаров 1 и 2, то

(Q1 — D1) – экспорт товара 1,

(D2 — Q2) – импорт товара 2.

В условиях общего равновесия импорт товара 2 должен быть равен экспорту товара 1, умноженному на его относительную цену:

(D2 — Q2) = (Q1 — D1) × Р1/Р2.

Как и в стандартной модели, страна 1 в условиях отсутствия торговли производит и потребляет на уровне, соответствующем точке А (точка внутреннего равновесия). После начала торговли ее потребление перемещается в точку Е, где страна продает 60 единиц товара 1 стране 2 и покупает у нее 60 единиц товара 2 при относительной цене Р1/Р2=1. Если перенести эту взаимозависимость между объемом экспорта и импорта страны 1 на отдельный

график,

каждая его точка будет являться точкой

взаимного спроса, показывающей, что по

данной относительной цене (Р1/Р2)

страна 1 предлагает экспортировать в

страну 2 (Q1-D1)

ед. товара 1 взамен на импорт (D2-

Q2)

ед. товара 2. Найдя несколько точек

взаимного спроса при различных

относительных ценах, можно построить

кривую взаимного спроса для страны 1.

график,

каждая его точка будет являться точкой

взаимного спроса, показывающей, что по

данной относительной цене (Р1/Р2)

страна 1 предлагает экспортировать в

страну 2 (Q1-D1)

ед. товара 1 взамен на импорт (D2-

Q2)

ед. товара 2. Найдя несколько точек

взаимного спроса при различных

относительных ценах, можно построить

кривую взаимного спроса для страны 1.

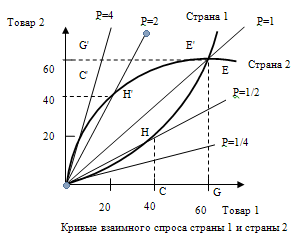

Кривую взаимного спроса для страны 2 можно построить аналогичным способом, с той лишь разницей, что на горизонтальной оси будет отложена потребность страны 2 в импорте товара 1 (D1‘- Q1‘), а на вертикальной – ее желание экспортировать для этого товар 2 (Q2‘-D2‘). Кривая взаимного спроса для страны 1 выгнута в сторону горизонтальной оси. Это свидетельствует о том, что страна 1 имеет относительное преимущество в производстве товара 1. Кривая же взаимного спроса для страны 2 выгнута в сторону вертикальной оси, что свидетельствует о том, что страна 2 имеет относительное преимущество в производстве товара 2. Чтобы побудить страну 1 экспортировать больше товара 1, его относительная цена должна расти. Чтобы побудить страну 2 экспортировать больше товара 2, его относительная цена должна расти. Для обеспечения общего равновесия экспорт товара 1 страны 1 должен быть равен импорту товара 1 страны 2 и импорт товара 2 страны 1 должен быть равен экспорту товара 2 страны 2:

Q1 — D1 = D1‘ — Q1‘

D2 — Q2 = Q2‘ — D2‘

Кривые взаимного спроса страны 1 и страны 2, показанные на одном графике, определяют все основные параметры международной торговли. Угол наклона линии ОЕ представляет собой относительную цену, по которой осуществляется торговля между ними, отрезок ОG – точное количество товара 1, экспортированного страной 1 и импортированного страной 2, отрезок ОG’ – точное количество товара 2, импортированного страной 1 и экспортированного страной 2. Точка Е=Е’ определяет точную относительную цену, по которой данное количество товара 1 будет обмениваться на данное количество товара 2. В результате возникает равновесие на международном уровне.

Общее/международное равновесие – это одновременное уравновешивание спроса и предложения на товар во внутренней и международной торговле (на внутреннем и международном рынке).