- •1) Интернет - сервисы

- •2) Информационные ресурсы в Интернете

- •3) Работа в Интернете

- •Сетевая инфраструктура технологий Интернет

- •Протокол tcp/ip

- •Система доменных имен.

- •Система универсальных идентификаторов ресурсов url/uri

- •2. Глобальные справочники ресурсов и поисковые системы

- •Глобальные поисковые системы

- •Мета-поисковые системы

- •2.2. Ключевая смена парадигмы управления бизнес-процессами

- •2.2.1. Управление ресурсами

- •2.2.2. Управление бизнес-процессами

- •2.2.3. Управление корпоративными знаниями (коммуникациями)

- •1. Библиотеки знаний и программы их обработки

- •Инструменты совместного использования или редактирования документов

- •3. Приложения для управления документооборотом (или проектом)

- •3. Приложения для всей организации. Кис.

Система универсальных идентификаторов ресурсов url/uri

Для информационного пространства документов характерна другая система адресации, основанная на понятии URL-адpeca. Каждый документ, хранящийся во всемирной сети, имеет свой собственный уникальный адрес URL (Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса).

Каждый файл, расположенный на каком-либо компьютере в Интернет и в какой-либо папке, тоже имеет уникальный адрес, называемый URL (Uniform Resource Locator). URL – универсальный локатор ресурсов или уникальный адрес файлов в Интернете, хранящегося на хост-компьютере, подключенном к Интернет.

Полный URL документа в Сети состоит из следующих частей:

префикс протокола, состоящий из имени протокола, двоеточия и двух символов «/»;

доменное имя компьютера или его IP-адрес вместо доменного имени;

номер порта, через который происходит взаимодействие с сервером. Перед номером порта ставится двоеточие. С точки зрения пользователя указание порта бывает полезно, например, для «принудительной» перекодировки документа. Так, адреса http://www.newmail.ru:8100 и http://www/newmail.ru:8101 адресуют один и тот же сервер, но в первом случае документ читается в кодировке KOI-8, а во втором – в кодировке Windows. Вообще же, номер порта включается в URL только при нестандартных настройках сервера;

Имя файла на этом компьютере, которое может включать и путь от корневого каталога сервера. В записи пути по дереву каталогов сервера используется символ ‘/’, а не ‘\’, как принято в Windows.

Следует помнить, что URL чувствителен к регистру символов.

protocol://host[:port]/path/filename

http://www.nsv.ru/official/index.xml

http://193.124.215.195/official/index.xml

ftp://sim.df.ru/drives/intel/100disk.exe

protocol – протокол доступа к ресурсу

host – доменное имя хоста согласно DNS

port – номер порта web-сервера

path – путь к файлу

filename – спецификация файла

http – протокол доступа

www – тип сетевого ресурса

nsv – домен 2го уровня

ru – домен 1го уровня

official – каталог

1 93.124.215.195

- IP

адрес

93.124.215.195

- IP

адрес

октеты

URL для различных ресурсов:

file:c:\mycite\index.htm – чтение файла с локального диска

mailto:sales@ask.com.ua – запуск постовой программы

news – служба новостей

Telnet – обращение к службе Telnet

Почтовый адрес состоит из 2х частей:

1. Идентификатор пользователя

2. Домен адреса машины

Адрес электронной почты в общем случае имеет следующий вид: имя_пользователя@хост-компьютер. поддомен. доменверх-него_уровня

Конкретный адрес абонента может выглядеть, например, так:

bibl@vzfei.ru,

где bibi — имя библиотечного сегмента ВЗФЭИ (или почтового ящика с таким именем);

@ — символ-разделитель;

vzfei — Всероссийский заочный финансово-экономический институт;

ru — Россия.

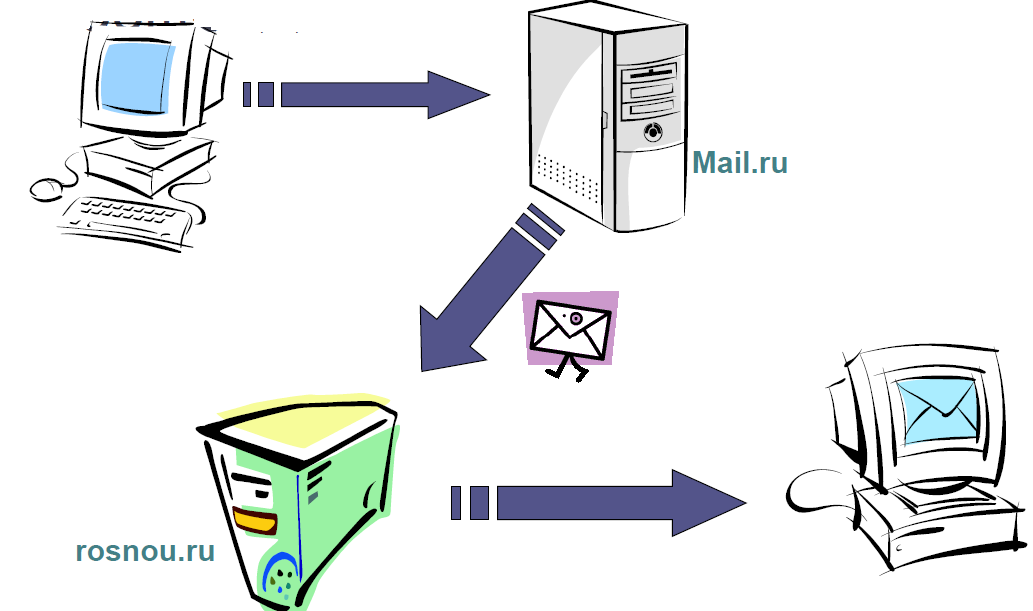

На сервере1 провайдера создается почтовый ящик пользователя, в котором будут накапливаться исходящие и входящие сообщения. В свою очередь клиент создает у себя четыре папки с именами: Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные.

В папке Исходящие накапливаются написанные, но еще не отправленные письма. По команде Отправить эти сообщения пересылаются на почтовый сервер, а копии их помещаются в папку Отправленные. Одновременно в папку Входящие сервер направляет сообщения, полученные им на имя пользователя.

Рассмотрим более подробно дополнительные функции ЭП. Если вы хотите с помощью Интернета отправить почтовое сообщение, прочитать новости или кому-либо позвонить, то вы може-

1 Сервер — аппаратно-программная система, управляющая распределением ресурсов сети.

POP3 (Post Office Protocol, протокол почтового офиса версия 3) - почтовый протокол для получения доступа к почтовому ящику на сервере и пересылки сообщений на компьютер-клиент.

Этот протокол делает следующее:

Передает имя пользователя и пароль для доступа к почтовому ящику на почтовый сервер.

Определяет, есть ли очередная почта в этом почтовом ящике.

Загружает эту почту на ваш компьютер.

Уничтожает переданную почту на сервере.

Альтернативным протоколом для доставки почты на локальный компьютер является протокол IMAP (Internet Message Access Protocol, протокол доступа к сообщениям Интернета). Это более интеллектуальный протокол, позволяющий пользователю:

Создавать, стирать и переименовывать почтовые ящики

Производить проверку на наличие новых сообщений

Разыскивать и удалять сообщения на сервере

Выполнять выборочную доставку почты с сервера на локальный компьютер.

Типы адресов:

1. Местный адрес распознается как адрес на машине, с которого осуществляется отправка почты.

2. UUCP

host!user

host!host!user

user@host.uucp

3. Адреса SMTP – стандарт для Интернет

usr@host

usr@host.domain

Лекция 5 Прикладные протоколы

Прикладной уровень (application layer) – набор протоколов, с помощью которых пользователи и приложения получают доступ к разделяемым ресурсам в сети – принтерам, файлам, гипертекстовым страницам. • Единица данных, с которыми оперирует прикладной уровень, называется сообщением.

Протоколы прикладного уровня ориентированы на конкретные прикладные задачи. Они определяют как процедуры по организации взаимодействия определенного типа между прикладными процессами, так и форму представления информации при таком процессе. Протоколы прикладного уровня служат для передачи информации конкретным клиентским приложениям, запущенным на сетевом компьютере. В IP-сетях протоколы прикладного уровня опираются на стандарт TCP и выполняют ряд специализированных функций, предоставляя пользовательским программам данные строго определенного назначения. Ниже мы кратко рассмотрим несколько прикладных протоколов стека TCP/IP.

Прикладные протоколы наиболее важны при использовании Интернета для деловых операций.

На прикладном уровне с сетью работает пользователь, например, он посылает сообщения по электронной почте, посещает Web – узел

К наиболее важным прикладным протоколам относятся:

FTP (File Transfer Protocol), служащий для передачи файлов

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для World Wide Web

SNMP (Simple Network Management Protocol) для управления сетевыми устройствами.

Следует также отметить службу DNS (Domain Naming Service), отвечающую за преобразование числовых IP-адресов в имена, которые значительно легче запоминаются пользователям.

На прикладном уровне действуют и другие протоколы, регулирующие отдельные аспекты работы приложений: Например, протоколы для электронной почты: SMTP (Simple Mail Transport Protocol), POP (Post Office Protocol), IMAP (Internet Mail Access Protocol) и MIME (Multimedia Internet Mail Extensions).

Иногда требуется переписать некоторые файлы с удаленного компьютера. В Интернете для обмена файлами между файл-сервером и компьютером-клиентом используется протокол FTP.

Протокол HTTP

Самым распространенным интерфейсом на сегодняшний день является Web, основанный на стандартном языке разметки гипертекста (HyperText Markup Language, HTML) и протоколе передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). Браузер, установленный на персональном компьютере, использует HTML для того, чтобы решить в каком виде выводить на экран текст и графику. HTTP, в свою очередь, определяет, как переслать файл (документ HTML) от сервера к клиенту.

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) обеспечивает передачу с удаленных серверов на локальный компьютер документов, содержащих код разметки гипертекста, написанный на языке HTML или XML, то есть веб-страниц. Данный прикладной протокол ориентирован прежде всего на предоставление информации программам просмотра веб-страниц, веб-браузерам, наиболее известными из которых являются такие приложения, как Microsoft Internet Explorer. Именно с использованием протокола HTTP организуется отправка запросов удаленным http-серверам сети Интернет и обработка их откликов; помимо этого HTTP позволяет использовать для вызова ресурсов Всемирной сети адреса стандарта доменной системы имен (DNS, Domain Name System), то есть обозначения, называемые URL (Uniform Resource Locator) вида http:/ /www.domain.zone/page.

Основные понятия протокола HTTP

• Сообщение – основная единица обмена данными между клиентом и сервером. Сообщения обычно посылаются как часть процесса TCP-соединения. В качестве стандартного порта используется 80 порт.

• Ресурс – объект или служба, доступные на веб- сервере. Обычно html или xml-страница.

• Запрос – сообщение от клиента к серверу, которое запрашивает ресурс. В большинстве случает сообщение представляет GET-запрос.

• Ответ – сообщение от сервера к клиенту, которое возвращает информацию, указанную в сообщении запроса.

Основные понятия протокола HTTP

• Метод – действие, которое следует выполнять на запрашиваемом ресурсе.

• Клиент – любая программа, устанавливающее соединение с http-сервером для выдачи запроса.

• Сервер – процесс, принимающий http-запросы по соединениям от клиентских программ и предоставляющий ответные данные.

• Кэш – хранилище ответных сообщений прокси-клиента или сервера, используемые для сохранения кэшируемых ресурсов.

Основные понятия протокола HTTP

• Туннель – посредник транспортного уровня между программами клиента и сервера, который не принимает участия в процессе запроса/ответа, за исключением передачи данных.

• Шлюз – http-сервер, получающий запросы от имени другого сервера, часто отображается клиенту в виде запрашиваемого сервера.

• Прокси – программа, которая действует как клиент, и как сервер по http-соединению, получая сообщения от программы клиента, переоформляя запросы, как если бы прокси был клиентом, и возвращая ответы исходному заказчику.

• URL – унифицированный локатор ресурсов – стандартный способ обозначения ресурсов в интернет.

Протокол/имя_хоста:порт/имя_файла.

• Диапазон – http-сообщения предоставляются в виде байтовых последовательностей (диапазонов). Если клиент запрашивает ресурс у http-сервера, ему необходимо знать общее число байт, поскольку объем ресурса может быть слишком велик для передачи за одну транзакцию.

Работа http

http – протокол запросов/ответов. Клиент выдает сообщение запроса, содержащий метод запроса, URI, идентификатор версии протокола и информацию относящуюся к ресурсу

Протокол FTP

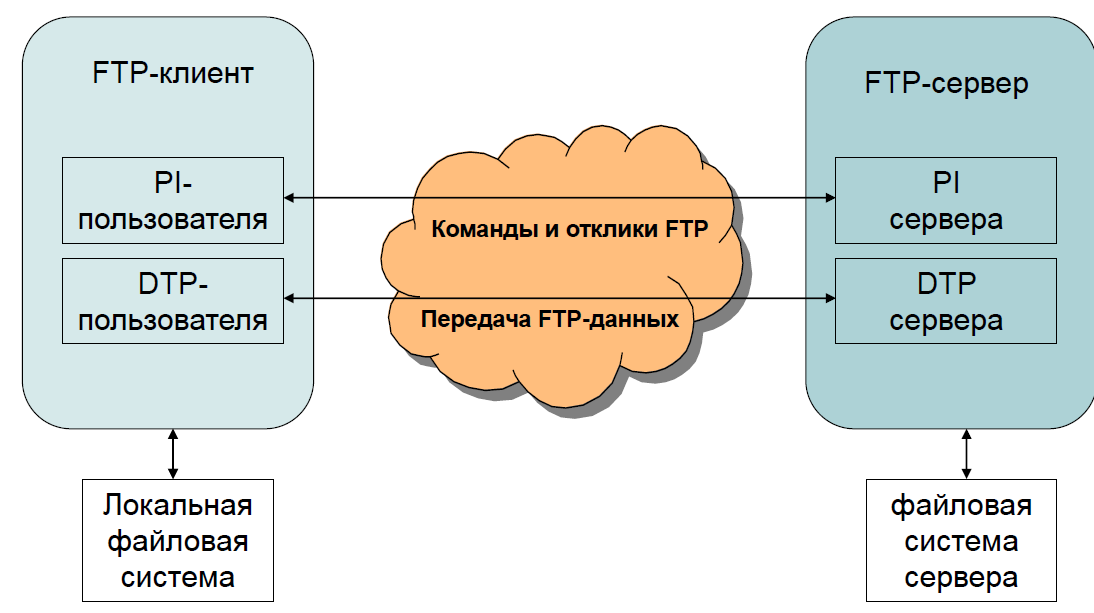

FTP – один из старейших протоколов прикладного уровня, описан в RFC 959. FTP разработан как протокол для передачи файлов в сети Интернет. Протокол обеспечивает общий доступ и передачу файлов между двумя компьютерами, а также применяется для удаленного хранения на других компьютерах. Протокол FTP использует возможности протокола TCP транспортного уровня для гарантированности доставки данных.

Как следует из названия, протокол FTP (File Transfer Protocol) предназначен для передачи файлов через Интернет. Именно на базе этого протокола реализованы процедуры загрузки и выгрузки файлов на удаленных узлах Всемирной Сети. FTP позволяет переносить с машины па машину не только файлы, но и целые папки, включающие поддиректории на любую глубину вложений. Осуществляется это путем обращения к системе команд FTP, описывающих ряд встроенных функций данного протокола.

Терминология FTP

• Команды FTP – команды передаются между двумя компьютерами во время сеанса для управления потоком данных

• Управляющие сообщения – между клиентом и сервером устанавливается соединение для обмена командами и откликами ftp

• Отклик – уведомление, посылаемое сервером через управляющие соединения

• Соединение для передачи данных – для передачи данных между компьютерами устанавливается полнодулексное соединение. Это отдельное соединение, отличное от управляющего соединения.

• Процесс передачи данных (DTP) – объект, который устанавливает соединение.

• Интерпретатор протокола (PI) – на клиентской стороне пользователь инициирует управляющее соединение от клиентского порта к ftp-процессу сервера. На серверной стороне сеанса PI сервера прослушивает соединение PI пользователя и управляет выдачей откликов и DTP сервера.

FTP-соединение между клиентом и сервером представляется в виде передаваемых последовательностей команд, которые выполняются для клиента, и откликов от сервера, посылаемых в ответ на эти команды.

Рисунок 11 – FTP- компоненты

FTP - данные

• Передача FTP-данных происходит через информационные соединения.

• Управляющие соединения резервируются для приема и передачи ftp-команд управления, а также параметров обмена данными.

▫ Отправитель и получатель в ftp-сеансе должны согласовать формат передачи данных.

• Каждый компьютер хранит данные в своих форматах размера логического блока, механизмы должны гарантировать, что данные передаются в согласованном формате.

• Спецификация ftp предусматривает определенные структуры данных и типы представлений, хотя в большинстве случаев используется передача ASCII-данных или данных в двоичном представлении.

Режимы передачи данных

• FTP определяет следующие режимы передачи данных:

▫ Потоковый режим – данные определяются в виде последовательности байтов и не обрабатываются перед отправкой. Данные могут иметь любой тип.

▫ Блочный режим – данные посылаются в виде последовательности блоков без наполнительных битов, предваряемых байтами заголовка (включает поле счетчика – длина каждого блока, и код дескриптора – является ли последним в записи или файле).

▫ Компрессионный режим – данные посылаются в трех вариантах: обычные данные, сжатые данные и управляющая информация.

Типы почтовых серверов

• Для централизованного управления почтовыми сообщениями используются специализированные компьютеры – почтовые серверы.

• Почтовыми серверами также называют специализированное программное обеспечение, выполняющее необходимые функции обслуживания почтовых клиентов, приема и передачи почтовых сообщений.

• На сервере может быть запущены модули поддержки нескольких почтовых протоколов:

▫ протоколы принудительной доставки (передача почты инициируется отправителем);

▫ протоколы доставки по запросу (передача инициируется получателем сообщения).

Протоколы принудительной доставки почты

• Почтовые серверы могут отправлять почту не только между пользователями одного компьютера, но и на другие компьютеры. Для таких процессов используются ретрансляторы почты – система, принимающая почту от одного компьютера и посылающая на другой.

• В качестве протокола принудительной доставки почтовых сообщений обычно выступает протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol).

• Важная особенность при работе такого протокола – компьютер-получатель должен быть доступен.

• Почтовые серверы могут отправлять почту не только между пользователями одного компьютера, но и на другие компьютеры. Для таких процессов используются ретрансляторы почты – система, принимающая почту от одного компьютера и посылающая на другой.

• В качестве протокола принудительной доставки почтовых сообщений обычно выступает протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol).

• Важная особенность при работе такого протокола – компьютер-получатель должен быть доступен.

Рисунок 12 – Процесс доставки почтовых сообщений

Служба SMTP

• В IIS 6 входит служба простого протокола электронной почты (SMTP).

• При пересылке сообщения SMTP-сервер вначале устанавливает соединение с ближайшим узлом.

• Если это соединение не установлено или по каким-либо причинам недоступно, SMTP-сервер отклоняет прием сообщения от клиента и уведомляет его об ошибке.

• По умолчанию SMTP-сервер напрямую соединяется с сервером, на котором находится домен-получатель сообщения.

• Средства администрирования IIS позволяют сконфигурировать SMTP-сервер для распространения служб обмена сообщениями на разнообразные платформы.

Основные понятия SMTP

• SMTP-клиент – программа, инициирующая SMTP- соединение с процессом SMTP-получателя для отправки почты.

• Процесс SMTP-сервера – процесс, ожидающий установки соединения процессом SMTP-клиента;

• Канал передачи – полнодуплексный канал, открываемый процессами клиента и сервера с целью передачи команд/откликов и почты;

• Обратный путь – определяет отправителя почты и представляет собой имя пользователя, отправляющего почту или список хостов, ретранслирующих почту от отправителя;

• Прямой путь –определяет получателя почты, опционально может содержать список ретрансляторов;

• Буфер обратного пути – используется для хранения списка параметров обратного пути для транзакции;

• Буфер прямого пути – используется для хранения списка прямого пути для транзакции

Лекция 6 Информационная служба сети Интернет

World Wide Web (Всемирная паутина) - в настоящее время базовое приложение Интернет, обеспечивающее доступ к гигантскому объему информации во всех возможных формах: текст, графика, анимация, звук, видео и основанное на архитектуре клиент-сервер.

Документы, расположенные на WWW-серверах, представляют собой не просто текстовые документы в стандарте ASCII. Это ASCII-файлы, содержащие команды специального языка, названного HTML (Hyper Text Markup Language, Язык разметки гипертекста). Команды HTML позволяют структурировать документ, выделяя в нем логически различающиеся части текста (заголовки разных уровней, абзацы, перечисления и т. д.). В результате каждая из клиентских программ просмотра WWW может форматировать текст документа таким образом, чтобы наилучшим способом отобразить его на конкретном дисплее. Для придания документам большей выразительности текст обычно форматируется с использованием увеличенных размеров шрифта заголовков, применением полужирного и курсивного начертаний для важных терминов, выделением пунктов перечислений и т. д. Язык HTML позволяет также включать в документы иллюстративную графику, которая может быть отображена программами просмотра, основанными на использовании графического интерфейса пользователя.

Одним из самых важных свойств HTML является возможность включения в документ гипертекстовых ссылок. Эти ссылки позволяют пользователю загрузить новый документ на свой компьютер, просто щелкнув указателем мыши в том месте экрана, где расположена ссылка.

Любой документ может содержать ссылки на другие документы. Документ, на который указывает ссылка, может находиться как на том же WWW-сервере, что и исходный документ, так и на любом другом компьютере в Internet. Областью документа, используемой в качестве ссылки, может служить слово, группа слов, графическое изображение или даже заданный фрагмент изображения. В дополнение к этому программы просмотра WWW позволяют работать с файлами мультимедиа, содержащими видео и звук, посредством использования программ поддержки мультимедиа, инсталлированных на локальном компьютере.

Единицей гипертекста является web-страница - минимальный документ, который можно загрузить и прочитать за один раз. Совокупность web-страниц составляет web-сайт. Передача данных во Всемирной паутине осуществляется благодаря протоколу передачи гипертекста - HTTP (HyperText Transmission Protocol).

Историческое начало: Web 1.0

Web 1.0 является ретронимом понятия, которое относится к статусу WWW и любому стилю дизайна вебсайта, используемому перед появлением термина Web 2.0. Это — общий термин, который был создан, чтобы описать Сеть перед «взрывом пузыря «.com»» в 2001, который многие специалисты называют поворотным моментом для развития Интернета. WEB 1.0 сформировался в 90-е годы во многом хаотично и имел главный качественный скачок – переход от простого размещения документов виде файлов к созданию сайтов на основе программного обеспечения (движка и шаблонов показа) и баз данных. Во многом дизайн и пользовательские решения, которые можно охарактеризовать как «гладкий стиль», были унаследованы от полиграфии и мультимедийных презентаций. Своего предела «гладкий стиль» достиг примерно к 2005 году. Дело в том, что уникальные решения и развитие в интернете возможны в трѐх областях: Программирование сайта Дизайн сайта Контент сайта Использование старых технологий и старых принципов организации размещения и доступа к данным автоматически ограничивает «гладкий стиль» с точки зрения программирования и программных решений. Предел по дизайн-решениям в рамках технических границ реляционных баз данных и текстовых ссылок также был достигнут достаточно быстро. Все варианты по количеству и взаимному расположению информационных блоков на сайте были определены достаточно быстро такими студиями как Актис, Лебедев, Пирогов и т.д. Контент, сайта WEB 1.0 создавался ведущими студиями и был выполнен качественно с точки зрения обособленного восприятия, но ограниченная система представления данных не позволяла донести его до пользователя в удобной форме. Одним из ярких примеров такой ограниченности является реализация так называемых галерей на сайтах созданных в 90-е годы. С другой стороны, такой подход имел и неоспоримое преимущество, заключавшееся в том, что с точки зрения контента, web-студии внимательны к мелочам и деталям, строго следуют законам человеческого восприятия и культурным правилам (например, следят за орфографией и логикой текстов). В данной терминологии подразумевается сравнение сайтов по типу используемой технологии. Для понимания, того, что подразумевается под термином Web 1.0, сформулируем список элементной базы Web 1.0 на основании того, с чем боролись последователи Web 2.0: Статичные страницы, вместо генерируемого пользователями динамического контента; Бедная гипертекстовая разметка - большинство контента де-факто являлось простым текстом, зачастую пренебрегая правилами HTML; Использование фреймов; Использование специфичных тегов HTML - следствие редактирования страниц в WYSIWYG редакторах, встроенных в конкретный браузер или сторонника конкретного браузера "войной браузеров"; гостевые книги, форумы или чаты - как попытка придания интерактивности; Кнопки формата GIF, обычно 88x31 пикселей, в качестве указания поддерживаемых браузеров; Указание конкретного разрешения монитора, при котором дизайн сайта отображается корректно (не вылезает за пределы страницы, не разъезжается форматирование); Крайне редкое и непопулярное использование стилей CSS при оформлении страниц сайта.

Крах Web 1.0

Как отмечалось выше, поворотным моментом во многом определившим дальнейшее развитие Интернета в рамках концепции Web 2.0 стало так называемое явление «Взрыв пузыря доткомов». Термин «доткомы» происходит от коммерческого домена верхнего уровня «.com» и переводится с английского «точка-ком». Этот термин стал нарицательным для обозначения компаний, чья бизнес-модель целиком основывалась на работе в рамках сети Интернет. Наибольшее распространение такие компании получили в конце 90-х гг. XX века. Их бурное развитие во многом было обусловлено повышенным вниманием общества к новым возможностям, предоставляемым всемирной сетью. Для периода расцвета «доткомов» также весьма характерным являлась низкая стоимость привлечения заѐмного и инвестиционного капитала для любых проектов, связанных с интернетом. Не в последнюю очередь именно это и повлекло за собой возникновение огромного количества фирм, которые, используя «Интернет» в качестве магического заклинания, легко получали значительные инвестиции не только от венчурных фондов, но и от более традиционных финансовых институтов. Акции компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика». На самом деле большинство бизнес-моделей новых, ориентированных на продажи через интернет компаний были неэффективными, а их средства расходовались в основном на маркетинговые акции и рекламу на телевидении и в прессе. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation — Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) достиг своего пика в марте 2000 года, после чего произошло обвальное падение. В результате этих событий сотни интернет-компаний обанкротились, были ликвидированы или проданы. Несколько руководителей компаний были осуждены за мошенничество и растрату денег акционеров.

После этих событий, начался затяжной период в ходе, уцелевшим компаниям пришлось пересматривать не только свои бизнес модели, но и осваивать новые средства подачи и продвижения материала. Считается, что именно в этот период стала формироваться концепция Web 2.0.

Появление и становление web 2.0

Появление термина Web 2.0 принято связывать со статьѐй «Tim O’Reilly — What Is Web 2.0» («Тим О’Рейли – Что такое Веб 2.0») от 30 сентября 2005 года. В этой статье Тим О’Рейли увязал появление большого числа сайтов, объединѐнных некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества, и назвал это явление Web 2.0, в противовес «старому» Web 1.0. По определению данному в этой статье Web 2.0 – это методика проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0. является принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке контента. Сам термин Web 2.0 до сих пор является предметом многочисленных споров, но те исследователи, которые признают существование Web 2.0, выделяют несколько основных аспектов этого явления. Веб-службы Это программы, доступ к которым осуществляется через Веб (то есть протокол HTTP), а обмен данными происходит в формате XML. В результате программное обеспечение может использовать веб-службы вместо сложных вычислений (например, чтобы узнать по IP-адресу, из какой страны посетитель). В отличие от обычных динамических библиотек, такой подход обладает рядом плюсов: Веб-служба находится на серверах компании, которая ее создала. Поэтому в любой момент пользователю доступна самая свежая версия данных и ему не приходится заботиться о зависимостях. Инструменты для работы с HTTP и XML есть в любом современном языке программирования, поэтому веб-службы переходят в разряд платформонезависимых. AJAX

Asynchronous JavaScript and XML — подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные. Использование Ajax стало наиболее популярно после того как Google начала активно использовать его при создании своих сайтов, таких как Gmail и Google Maps. Отличие схемы работы Web-приложения при использовании технологии AJAX показано на Рис 13

Рисунок 13 Схемы работы Web-приложения: «Классическая» (а) и с использованием технологии AJAX (б)

Часто Ajax считают синонимом Веб 2.0, что совершенно не так. Веб 2.0 не привязан к какой-то одной технологии или набору технологий, с тем же успехом ещѐ в 1999 году возможность асинхронного обновления страницы уже предоставлял Flash 4. Веб-синдикация Одновременная публикация одного и того же материала на различных страницах или веб-сайтах. Для этого используются веб-потоки, также называемые RSS-потоками, содержащие заголовки материалов и ссылки на них. (например, последние сообщения форумов, и т. п.). Пожалуй, именно с этой технологии начались разговоры о новой эпохе веба. Здесь, как и в случае с AJAX'ом, нет ничего принципиально нового, что дало какие-то новые возможности, которых не было раньше. Просто люди додумались использовать формат XML для синдикации, то есть использования общей информации на разных сайтах. Раньше каждый сайт публиковал свои новости, самостоятельно добывая информацию и размещая ее у себя. И пользователям приходилось при каждом посещении Интернета просматривать по 10-20 новостных сайтов различной тематики. Ситуация изменилась с приходом технологии RSS. Теперь все выглядит так: есть какая-то новость, которую, предположим, создает определенный сайт, но эта новость к сайту не привязана и может быть использована любым другим сайтом для публикации. То есть, новости (статьи, заметки, посты) больше не являются частью какого-то одного сайта, а как бы существуют сами по себе и могут использоваться кем угодно и где угодно. Первоначально технология RSS использовалась на новостных ресурсах и в блогах, но постепенно сфера применения расширилась. Mash-up Веб mash-up (дословный перевод — «смешение») — сервис, который полностью или частично использует в качестве источников информации другие сервисы, предоставляя пользователю новую функциональность для работы. В результате такой сервис может становиться также новым источником информации для других веб mash-up сервисов. Таким образом образуется сеть зависимых друг от друга сервисов, интегрированных друг с другом. Например, сайт по поиску недвижимости с интегрированными картами Google Maps в итоге представляет собой новый, более удобный сервис, с помощью которого каждый пользователь может сразу увидеть все предлагаемые для продажи дома на карте. Метки (теги) Ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект, либо относящие его к какой-либо категории. Это своего рода метки, которые присваиваются объекту, чтобы определить его место среди других объектов. С понятием меток тесно связано понятие фолксономии — термина, о котором широко заговорили именно в связи с ростом сервисов Веб 2.0, таких как Flickr, del.icio.us, и, в дальнейшем, Wink. Социализация Использование разработок, которые позволяют создавать сообщество. В понятие социализация сайта можно также включить возможность индивидуальных настроек сайта и создание личной зоны (личные файлы, изображения, видео, блоги) для пользователя, чтобы пользователь чувствовал свою уникальность. При формировании сообщества большое значение имеет соревновательный элемент, Репутация или Карма, которые позволяют сообществу саморегулироваться и ставит пользователям дополнительные цели присутствия на сайте. Дизайн

Понятие Web 2.0 так же отразилось и в дизайне. Предпочтительными стали округлость, имитация выпуклых поверхностей, имитация отражений на манер глянцевого пластика современных hi-end устройств (к примеру, плееры). В целом, восприятие внешнего вида на глаз кажется более приятным. Графика таких сайтов занимает больший объѐм, нежели при использовании аскетичного дизайна. Отчасти эта тенденция связана с совпавшим по времени выходом новых версий операционных систем использующих вышеупомянутые идеи. Однако это приводит к явному однообразию таких сайтов и в последнее время считается, графический облик классического дизайна Web 2.0, устаревшим и не креативным. Особенно это отражается в современной тенденции создания информативных сайтов где главную роль играет простота, изящество, графичность и юзабилити. В дизайне не должно быть ограничений, но Web 2.0 их прививает.

Примеры реализации концепций Web 2.0

Рассмотрим преимущества организации сайтов в соответствии с концепцией Web 2.0 на практических примерах. Google Suggest — по мере набора запроса в строке поиска Гугл будет предлагать вам варианты наиболее часто используемых запросов, похожих на ваш, с информацией о количестве найденных результатов, что значительно повышает юзабилити сайтов. Google Maps — самый яркий пример того, как веб-приложение может быть непохоже на веб-приложение. Попробуйте потаскать карту в разные стороны (просто зажимая ее мышкой и перетаскивая в нужном направлении). На сайтах web 1.0 при этом обычно происходила перезагрузка страницы. Но на Google Maps перезагрузка не происходит, меняется только лишь тот кусок страницы, который должен меняться, — карта. Gmail — достойный конкурент всем почтовым клиентам. Это веб-интерфейс полностью построенный на AJAX'е, что дает ему право считаться достойной альтернативой и Бату, и Аутлуку, и любому другому "почтовику". А сервис Google Calendar не в чем не уступает календарю Microsoft Outlook. Помимо отсутствия недостатков веб-приложений, эти сервисы имеют еще и явные преимущества перед оффлайновыми аналогами. А именно, их мобильность. Вы всегда можете получить к ним доступ, так как они хранятся в Сети. Torrent и пиринговые сети. Наверное, все знают, что такое пиринговые сети (они же p2p — peer2peer, пользователь-пользователь), но раз уж я начал писать эту статью, то затрону и описание этой составляющей Веба 2.0. Пережитком прошлого являются файловые сервера, с которых пользователи всегда качали софт, музыку, видео и прочие файлы. На смену им приходят пиринговые сети, сети, в которых нет единого хранилища, а есть миллионы пользователей обладающих необходимыми нам файлами. Разница заключается в том, что если пользователь качает файл с сервера, то вынуждены делить пропускную способность сервера с другими людьми, качающими файлы с этого сервера. То есть, скорость закачки сильно зависит от пропускной способности каналов сервера и количества активных пользователей. Качая же файлы из torrent-сети пользователь получает этот файл одновременно от всех пользователей, у которых на компьютере он есть. И чем больше таких пользователей, тем выше скорость закачки. Пиринговые сети устроены так — чем больше пользователь отдает, тем больше он получает, т.е. появляется еще один привлекающий фактор, который действует уже на социальном уровне.

Концепция Wiki

Таким образом, основную идею Web 2.0 можно выразить словами «Интернет который создается всеми для всех». Наверное одним из самых ярких явлений Web 2.0 можно считать появление Wiki-сайтов. Wiki-сайт - это веб-ресурс, позволяющий посетителям добавлять и редактировать информацию, а также создавать ссылки на другие страницы. Идея привлечь пользователей Интернета к наполнению веб-ресурса контентом по своему вкусу - проста и в то же время гениальна. Владельцу сайта не надо тратить деньги на копирайтеров и контент-менеджеров, подбирать материалы, ведь за него это сделают пользователи ресурса. Популярность wiki-проектов на сегодняшний день невероятно высока. Одним из самых больших и наиболее посещаемых Wiki-ресурсов рунета является онлайновая энциклопедия "Википедия" (http://www.ru.wikipedia.org). При этом стоит отметить, что разработкой концепции wiki занимался американский программист Говард Каннингем, и еще в 1994 году его идея о привлечении посетителей сайтов к процессу публикации материалов, не только не была оценена по достоинству, но и была безжалостно раскритикована.

Недостатки Веб 2.0

Как было описано выше бурное развитие и повсеместное внедрение концепции Web 2.0 началось примерно в 2005 году, на сегодняшний день можно попробовать подвести итоги этого внедрения и выявить недостатки подхода к развитию сети Интернет, предлагаемому сторонниками Web 2.0. Использование сервисов сторонних компаний для размещения своих интернет-представительств и электронных офисов наряду с достоинствами приносит и определѐнные проблемы. Среди них: зависимость сайтов от решений сторонних компаний, зависимость качества работы сервиса от качества работы многих других компаний; слабая приспособленность нынешней инфраструктуры к выполнению сложных вычислительных задач в браузере; уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, для злоумышленников (известны случаи хищения личных данных пользователей, массовых взломов учѐтных записей блогов). Фактически сайт эпохи Веб 2.0 на первый взгляд интерактивен и дружелюбен, позволяет себя легко настраивать. Однако сбор статистики о пользователях, их предпочтениях и интересах, личной жизни, карьере, круге друзей могут помочь владельцу сайта манипулировать сообществом. По самым пессимистичным прогнозам многочисленные сайты Веб 2.0 вкупе с другими современными технологиями дают прообраз тоталитарной системы «Большого брата». С точки зрения социализации сети тоже можно выделить несколько негативных моментов. Хотя у концепции Web 2.0 нет четкого определения, но часто под Web 2.0 понимают массовые сервисы, дающие возможность пользователями самостоятельно производить контент (дневники, статьи, фотоальбломы, сборники ссылок), а также манипулировать связями между своими и чужими материалами в Сети (настраивать собственные ленты для чтения избранных веблогов или новостей, встраивать собственные материалы в коллективные блоги и википедии, и т.д.). Зачастую создатели Web 2.0-ресурсов просто не знают, что происходит внутри их сервиса, не могут влиять на этот «народный» контент или использовать его. Самый забавный пример — основателю Wikipedia пришлось 18 раз исправлять собственную биографию на данном сайте, потому что другие люди тоже переписывали ее много раз. Сейчас вокруг Wikipedia затеяно несколько судебных процессов, а в прошлом году ее основатели были вынуждены запретить незарегистрированным пользователям редактировать страницы Википедии. Однако ясно, что данная мера не решит проблему. Еще более заметны эти недостатки, когда на сервисах Web 2.0 пытаются строить какой-то «содержательный» (т.е. связанный с контентом) бизнес — например, контекстную рекламу. Для работы с контентом применяются примитивные поисковые роботы, которые даже в случае Web 1.0 едва ли могли похвастаться «осмысленными» результатами. Что же говорить о Web 2.0, где вместо статичных сайтов мы имеем тонны ежедневного «потока сознания» от миллионов пользователей.

Эксперты отмечают, что примерно каждый пятый веблог на сегодня является спаммерским, причем спаммеры легко обманывают автоматические системы ранжирования. Попытку администрации LiveJournal.com использовать роботов для цензуры блогов можно упоминались выбранные для цензуры фразы. Кроме того обилие любительского контента приводит к тому, что стирается граница между качественной объективной информацией, подготовленной профессионалами, и слухами и домыслами из многочисленных блогов. Исследования проведенные аналитиками агентства Hitwise показали, что подавляющее большинство пользователей не испытывают никакого стремления создавать контент самостоятельно. Если смотреть на статистику знаменитого портала видеохостинга YouTube, то из всех пользователей лишь 0,16% закачивают на сайт свое видео, все остальные предпочитают смотреть творения людей, входящих в эти сотые доли процента. Среди посетителей Flickr ситуация чуть лучше - свои материалы на портал загружают около 0,2%, ну а любители Wikipedia по количеству создаваемого контента стали лидерами - 4,6% всех посетителей ресурса. Однако на сегодняшний день, сайты, создаваемые в стиле концепции Web 2.0, за последние два года пережили небывалый рост популярности: посещаемость ресурсов выросла на 668%, то есть в 7 раз. Несколько лет тому назад количество Web 2.0-ресурсов в США составляло всего лишь 2% от общего числа просмотренных сайтов, в то время как сейчас эта цифра равняется 12%. Наибольшую популярность завоевали ресурсы, специализирующиеся на фотоконтенте. Так, среди всех Web 2.0-сайтов их доля составляет около 51%, из которых 41% - у Photobucket.

Концепция Web 3.0

Выявившиеся недостатки концепции Web 2.0 привели к формированию нового течения, получившего название Web 3.0. По определению данному Джейсоном Калаканисом (руководителя Netscape.com, создателя поискового стартапа Mahalo.com и сети сайтов Weblogs) Web 3.0 – это высококачественный контент и сервисы, которые создаются талантливыми профессионалами на технологической платформе Web 2.0. Наиболее распространѐнной версией трактовки термина Web 3.0 является идентификация его как Семантической Паутины (Semantic Web). Главная мысль этой концепции базируется на внедрении мета-языка, описывающего содержание сайтов для организации автоматического обмена между серверами. Однако на этапе обработки и вывода информации появляется ряд проблем: появляется необходимость дополнительных затрат для создания семантической версии каждого сайта, что делает технологию значительно менее доступной; отсутствие гарантии адекватного описывания веб-мастерами собственных ресурсов (аналогично с историей использования тега «keywords»); невозможность принятия единого формата описания свойств ресурсов в условиях существующей конкуренции из-за корпоративно-рекламной политики создателей ресурса и наличия широкого поля для манипуляций описательными механизмами. Вторым по распространѐнности определением Web 3.0 является концепция Менеджеров знаний. Согласно этой концепции, менеджер знаний – это эксперт в конкретной области, привносящий в сообщество (Web 2.0) качественную отобранную информацию (Web 1.0), тем самым избавляющий рядового пользователя от необходимости поиска и оценки. Однако в предложенной концепции существует ряд ограничивающих факторов. Самым главным из них является предположительная возможность того, что в роли эксперта может выступать представитель компании-рекламодателя, что однозначно толкуется актуальностью предоставляемой информации исключительно для интересов самого эксперта. Автор термина «Web 2.0» Тим О’Рейли (Tim O'Reilly), предложил определить Web 3.0, как взаимодействие интернета с физическим миром, однако до тотального внедрения подобных технологий (распознавание жестов в iPhone и контроллере Wii) в бытовое обращение о новом поколении Web говорить еще рано. Также он неоднократно выступал с критикой отождествления Семантического Веба и концепции Web 3.0. На сегодняшний день некоторые сайты уже предпринимают попытки внедрения данного подхода. В качестве примера можно привести немецкий ресурс «Википедия», где была введена введения практика «замораживания» страниц с практически идеальным содержанием и приглашения авторитетных экспертов для редактирования текстов.

Лекция 8. Инструментальные средства информационных сервисов интернет

1. Поисковые системы Internet

2. Глобальные справочники ресурсов и поисковые системы

Несмотря на разнообразие представленных в Internet серверов, можно выделить две основные группы:

Серверы управления трафиком;

Конечные серверы.

Такое распределение связано с логикой навигации в среде Internet. Сначала пользователь с помощью серверов первой группы может найти необходимые ресурсы, а потом уже ими пользоваться.

Рассмотрим серверы первой группы.

1) Поисковые системы. Задача поисковых систем – указать пользователю адреса Web-страниц, содержание которых соответствует запросу пользователя. Поисковая система состоит из трех составляющих:

Программа, которая называется спайдер (spider), формирует базу данных о содержимом Web-страниц. Она автоматически по заданным алгоритмам обходит Web-серверы и выбирает Web-страницы, используя найденные на них гиперссылки. После чего происходит формирование базы данных (БД), которая называется индексы поисковой системы, и в которой сохраняются сведения о содержимом и URL-адресах документов.

Индексы поисковой системы – огромная база данных с информацией об адресах и содержимом Web-страниц.

Поисковая программа, которая осуществляет поиск по индексам в соответствии с запросом пользователя. Пользователь, задавая в запросе ключевые слова, получает в результате подбор ссылок на документы, содержание которых удовлетворяет критерию поиска.

Яркими представителями поисковых систем являются:

Международные – http://www.altavista.digital.com

- http://www.infoseek.com

Российские – Рамблер – http://www.rambler.ru

Яndex – http://yandex.ru

Апорт – http://www.aport.ru

Украинские - Мета - http://meta.com.ua

http://www.google.com.ua

Сайт поисковой системы содержит текстовое поле, в котором пользователь вводит запрос на поиск информации, и кнопку, которая инициирует поиск.

Чтобы запустить процедуру поиска, надо активизировать Web-браузер и задать адрес поискового сервера. После загрузки следует ввести ключевые слова и нажать клавишу Enter. Автоматически подключенная поисковая программа пересматривает БД сервера и, найдя ключевое слово в очередной записи о Web-странице, заносит ее адрес в перечень результатов поиска. Теперь для просмотра содержания найденных файлов необходимо дважды щелкнуть мышью на гиперссылку. Поиск можно также выполнить в окне браузера. Для этого, активизируют кнопку Поиск, а затем в левой части окна среди перечня выбирают соответствующий поисковый сервер.

В каждой поисковой системе работает собственная программа поиска, поэтому запрос по определенным ключевым словам или выражениям в каждой из поисковых систем обычно порождает разные результаты. Соответственно и правила записи в запросе ключевых слов для поиска несколько отличаются. На каждом поисковом сайте обязательно имеется помощь по правилам записи запроса.

При составлении запроса желательно указывать несколько слов или словосочетание, которые характеризуют нужную вам информацию. Имена прилагательные могут значительно уточнить требуемую вам информацию и сузить область поиска.

2) Вторая группа поисковых систем – это каталоги ресурсов Internet, в которые информация заносится специалистами после ее анализа и классификации. Такие системы содержат тематически структурированные аннотации к Web-серверам и отдельным Web-сайтам или перечни адресов серверов с указанием их названий. Поиск осуществляется пользователем вручную по иерархически организованной тематической структуре каталога. Известными каталогами являются: http://www.yahoo.com/ - король каталогов, существующий с 1994 года и содержащий более полумиллиона страниц, Российские каталоги - http://www.stars.ru - «Созвездие Интернет», http://www.au.ru - «Ау!», Украинские - www.topping.com.ua, www.atlas-ua.net.

К группе конечных серверов относят такие, которые предоставляют различного рода информацию, например, в виде документации, информации о фирмах и услугах, которые они предлагают, информации о продаже товаров, художественных произведений и т.п. Серверы присутствия в Internet обеспечивают виртуальное присутствие фирмы и ее деятельности в Internet. Серверы этого типа можно разделить на рекламные серверы и информационные. Но четкую границу между ними провести довольно тяжело. Примером сервера, который предоставляет информацию и имеет довольно сложную организацию, является сервер Украинских железных дорог (www.uz.gov.ua). Среди информационных серверов встречаются платные. В этом случае для доступа к информации пользователи платят определенную сумму. Это, во-первых, серверы, предоставляющие финансовую информацию, и, во-вторых, информацию о рынке, то есть о фирмах, их продукции и услугах с возможностью проведения выборок по регионам, отраслям и т.д. Среди российских серверов ведущее место по предоставлению финансовой информации занимает сервер РИА «РосБизнес-Консалтинг» ( http://www.rbc.ru ).

К группе конечных серверов относят также интерактивные магазины, Интернет-витрины и торговые автоматы. Интерактивные магазины, то есть магазины, работающие в системе on-line, - это Web-сервер, обеспечивающий продажи посредством Интернет с использованием электронного каталога или другого вида представления продукции. Число продуктов, представляемых или продаваемых на одном сервере, может достигать нескольких сотен. Потребители могут заказывать товары через заполнение формы, процедуру регистрации или другими методами. Отличительной чертой магазина в среде Интернет является то, что интерактивный магазин может предложить значительно большее количество товаров и услуг и обеспечить большим объемом информации.