- •Иван Москвитин к суровому охотскому морю

- •Иван Москвитин

- •Якут с оружием (Старинный рисунок)

- •Морской коч (Реконструкция)

- •Семен Дежнев и Федот Попов пролив между материками

- •Витус Беринг

- •Памятник с. И. Дежневу на родине, в Великом Устюге

- •Владимир Атласов служба в анадырском остроге

- •Владимир Васильевич Атласов

- •Северо‑восточная часть Азии

- •Камчадал (Старинная гравюра)

- •Камчадалка (Старинный рисунок)

- •Курильские айны (Старинный рисунок)

- •Степан Крашенинников первое описание камчатки

- •1. Г. Ф. Миллер

- •2. И. Г. Гмелин

- •Авачинская Сопка (Старинная гравюра)

- •Извержение Толбачика (Старинная гравюра)

- •С. П. Крашенинников

- •Морская корова (ламантин)

- •Оленные чукчи (Старинный рисунок)

- •Памятник на могиле в. Беринга (Остров Беринга группы Командорских островов в Беринговом море)

- •Иван Козыревский отчет о жизни на курилах

- •Айны (Вверху – старые фотографии, внизу – старинные гравюры)

- •Карта г. Ф. Миллера

- •Мартын Шпанберг вдоль курильской гряды

- •Судно «Святой Гавриил» (Рисунок и модель)

- •Маршрут Шпанберга и Вальтона (Карта 1738–1739 гг.)

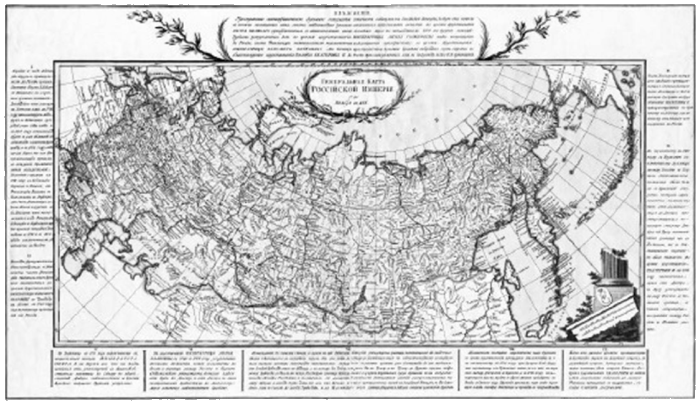

- •Иван Кирилов генеральная карта империи

- •Генеральная карта Российской империи (Автор и. Кирилов. 1734 г.)

- •Василий Татищев богатства уральских гор

- •Памятники в. Н. Татищеву:

- •1. В Перми

- •2. В Тольятти

- •Екатеринбург (Старинный рисунок)

- •Тобольск (Старинная гравюра)

- •Василий Татищев

- •Петр Рычков по оренбургскому краю

- •Петр Рычков

- •Титульный лист книги «Топография Оренбургская» (1762 г.)

- •Петр Симон Паллас путешествие по провинциям

- •Петр Симон Паллас

- •Иоганн Готлиб Георги

- •Памятник на могиле п. С. Палласа

- •Василий Зуев от ямала до крыма

- •Иван Лепехин четыре тома о россии

- •Титульный лист дневниковой книги и. И. Лепехина (1771 г.)

- •Иван Лепехин

- •Соловецкий монастырь (Старинная гравюра, вверху, и фотография)

- •Генеральная карта Российской империи (1783 г.)

- •Николай Озерецковский

- •Карл Бэр от самого белого моря

- •Карл Бэр в разные годы

- •Александр Миддендорф один в таймырской тундре

- •Александр Миддендорф в разные годы

- •Якутск (Старинные рисунки)

- •Петр Чихачев экспедиция на алтай

- •Петр Чихачев

- •Западный Саян

- •Петр Семенов‑Тян‑Шанский загадочные небесные горы

- •Памятники п. П. Семенову‑Тян‑Шанскому: в российском городе Барнауле (слева) и в киргизском Иссык‑Куле

- •Петр Кропоткин по сибири и дальнему востоку

- •Петр Кропоткин

- •Памятник п. А. Кропоткину в Дмитрове

- •Эдуард Толль в поисках земли санникова

- •Эдуард Толль

- •«Заря» на зимовке (Фотография)

- •Александр Колчак в разные годы

- •Владимир Обручев по горам и пустыням

- •Владимир Обручев в разные годы

- •Сергей Обручев последний великий хребет

- •И. Д. Черский

- •Сергей Обручев в разные годы

- •Казак курбат и батискафы жизнеописание байкала

- •Научно‑исследовательское судно «г. Ю. Верещагин»

- •Батискаф «Пайсис»

- •Батискаф «Мир‑1»

- •Батискаф «Мир‑2»

- •Библиография

Соловецкий монастырь (Старинная гравюра, вверху, и фотография)

Далее он поплыл вдоль Карельского берега до вершины Кандалакшской губы. Оттуда по реке Ниве поднялся к озеру Имандра, описав берега реки. Возвратившись к морю, Лепехин вдоль Кандалакшского и Терского берегов добрался до устья реки Поной, то есть до места, откуда Озерецковский начал опись Мурманского берега. Таким образом, они вместе обследовали все побережье Кольского полуострова протяженностью более 1 100 километров.

Описал Лепехин и островки, расположенные в Белом море севернее устья реки Поной. Он посчитал, что они являются естественной границей Белого моря, и подчеркнул, что около них мутные или белесоватые беломорские воды сливаются с зеленой водой Баренцева моря. Он отметил также особенности погоды в этом районе:

«Три острова по Белому морю и тем знамениты, что они особливый составляют климат, ибо с них почти никогда снег не сходит, и в самое жаркое время, когда подуют восточные ветры, пронзительна бывает стужа. Причиной сему к востоку лежащее Ледовитое море, откуда стужа ветрами приносится. Ветры сии и великую делают остановку в мореплавании, ибо густые принося льды, проход в Белое море запирают».

Затем Лепехин пересек горло Белого моря и описал остров Моржовец, расположенный у входа в Мезенскую губу. Плывя вдоль побережья этой губы, Лепехин обследовал Кулойскую губу, в которую впадала река Кулой, устье реки Мезени и достиг устья реки Неси. От ее истоков он перешел на реку Вижас и по ее берегу достиг Чешской губы, то есть совершил пересечение полуострова Канин в южной его части. Причем Канинскую тундру он пересек, «перемерив сию топкую пустыню ногами».

На оленях, предоставленных встреченными ненцами, он проследил восточное побережье полуострова Канин до его восточной оконечности – мыса Микулкина.

Морозы вынудили Лепехина прекратить опись и повернуть на юг. Он вновь пересек полуостров Канин в южной его части по рекам Чёше и Чиже.

Хотя Лепехин называл полуостров Канин островом (так считалось издавна), но из его донесений ясно видно, что «от матерой земли» Канин отделен не проливом, а реками: «Небольшие ручейки от вершин Чижи, соединяющиеся с Чёшей, часто совсем высыхают и проезд (лодкой) по сему отделению (волоку) делают невозможным».

На обратном пути он встретил Озерецковского, который еще в июне по заданию Лепехина вновь самостоятельно отправился в экспедицию. Студент прошел Зимним берегом Белого моря к устьям рек Кулоя, Мезени и Неси, пересек южную часть полуострова Канин, обследовал южный и восточный берег Чешской губы и примыкающую к ней на северо‑востоке Индигскую губу. Далее он проследовал на восток по Тиманскому берегу до мыса Святой Нос.

Озерецковский вспоминал впоследствии:

«С реки Индиги берегом ходил я на Святой Нос, с которого с неописанным удовольствием смотрел на пространство Ледовитого моря, обращая глаза мои в сторону Новой Земли, на которой побывать великое тогда имел я желание. Но не имея способного к такому пути судна и видя на море жестокие бури, оставил мое намерение в надежде на моих истинных друзей, граждан города Архангельска Александра Ивановича Фомина и Василия Васильевича Крестинина, бывших после того корреспондентами Санкт‑Петербургской Академии наук, что они соберут и доставят мне всевозможные сведения об оной земле, в чем и не обманулся».

Встреча Лепехина с Озерецковским произошла у устья реки Неси на западном берегу полуострова Канин. Оттуда они следовали вместе до Архангельска, куда добрались в октябре 1772 года.