- •Композиционные принципы(законы композиции)

- •Композиционное целое как система отношений.

- •2.1. Элементы композиционно-структурной организации плоскости.

- •2.1.1. Формат.

- •2.2.3. Масштаб

- •2.2. Моделирование целостной формы через отношения сходного и противоположного (композиционные правила).

- •Неоднородность изобразительного поля и композиционные схемы

- •Структурный план плоскости и принцип графического анализа композиции

2.2.3. Масштаб

Понятие масштаба и масштабности используют, когда необходимо дать характеристику соразмерности целого или его частей.

М асштаб

- отношение длины линии на чертеже, плане

или карте к длине соответствующей линии

в натуре.

асштаб

- отношение длины линии на чертеже, плане

или карте к длине соответствующей линии

в натуре.

Масштаб является относительной характеристикой величины предмета. Объекты предметной среды, создаваемой человеком, масштабны по отношению к нему, дома, бытовая техника, машины функционально соразмерны человеку. В искусстве как художественный прием нередко используют сознательное нарушение масштабности. Например, путешествие Гулливера в страну лилипутов (рис. 2).

В древнеегипетском искусстве изображение фараона было значительно крупнее, чем всех других персонажей. Но обычно в реалистических композициях все персонажи сомасштабны друг другу и среде, их окружающей.

Рисунок 2. С. Харламов. Иллюстрация (ксилография).

2.2. Моделирование целостной формы через отношения сходного и противоположного (композиционные правила).

Взаимосвязанность и соподчинение частей достигается с помощью средств гармонизации на основе сопоставления элементов по принципу сходства или, различия. Так, симметрия подчеркивает сходство, контраст — различие, нюанс — и сходство и различие. Пропорции и ритм проявляют закономерности последовательных изменений.

Средства гармонизации условно можно разделить на несколько групп, исходя из того, какого рода отношения между элементами целого они представляют.

1 — группа — симметрия и асимметрия, — характеризуется местоположением элементов относительно оси или центра вращения.

В пропорции и соразмерности проявляются количественные отношения между частями целого и целым. Греки к ним присоединяли и симметрию, рассматривая ее как вид соразмерности, — как ее частный случай — тождество. Она, как и пропорция, почиталась необходимым условием гармонии и красоты.

Симметрия основана на подобии. Она означает такое соотношение между элементами, фигурами, когда они повторяют и уравновешивают друг друга.

Благодаря симметрии фиксируются правая и левая части изобразительного целого, акцентируется центр и воображаемая ось. Симметрия подразумевает равноценность, равновеликость. Благодаря симметрии композиция приобретает устойчивость, равновесие. Симметрия означает родство, сходство, но может служить и средством противопоставления (симметричное изображение, контрастное по тону или цвету; противопоставление двух контрастных фигур) в психологическом плане. Симметрия придает изображению статичность. Асимметрия ее нарушает, сохраняя, однако ориентацию относительно оси, хотя при этом и отклоняется от нее. Асимметрия несет динамическое начало

В математике под симметрией подразумевается совмещение частей фигуры при перемещении ее относительно оси или центра симметрии.

Существуют различные виды симметрии. Простейший вид симметрии - зеркальная, возникающая в ситуации одинакового расположения элементов относительно главной оси симметрии, проходящей по центру горизонтальной или вертикальной композиционной плоскости (например – квадрат с централизованными горизонтальной и вертикальной осями). Симметрия, возникающая при вращении фигуры вокруг центра вращения называется центральной или осевой. Осевая симметрия типична для объемной формы, имеющей центральную как правило вертикальную ось симметрии. Характерная симметрично-осевая форма – цилиндр. Наивысшей степенью симметрии обладает шар, так как в центре его пересекается бесконечное множество осей и плоскостей симметрии.

Винтовая симметрия характерна для объемной формы, имеющей центральную ось и неравномерное развитие элементов в поперечном направлении, их ритмическое сокращение и смещение относительно центральной оси (или вспомогательных осей). Типичный пример – форма морской спиральной раковины.

Абсолютная, жесткая симметрия характерна для неживой природы — кристаллов (минералов, снежинок), (существуют симметрии 1, 2, 3, 4, 6 порядка которые обеспечивают заполнение пространства или плоскости без изъянов и пропусков). Для органической природы, для живых организмов характерна неполная симметрия (квазисимметрия), (например, в строении человека), (существуют симметрии 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядка).

Нарушение симметрии, - асимметрия (отсутствие симметрии) используется в искусстве как художественное средство. Небольшое отклонение от правильной симметрии, то есть некоторая асимметричность, нарушая равновесие, привлекает к себе внимание, вносит элемент движения и создает впечатление живой формы.

В асимметричной композиции равновесие достигается введением пространственных пауз между предметами, которые при этом либо приближаются друг к другу, либо отдаляются. Равновесие достигается и через противопоставление больших и малых форм, контрастов темного и светлого, яркого и приглушенного.

В асимметричной децентрализованной композиции иногда равновесие сознательно ослабляется или даже совсем отсутствует, например, в тех случаях, когда смысловой центр находится ближе к одной из сторон композиции.

Различные виды симметрии обладают различным воздействием на эстетическое чувство: зеркальная симметрия — равновесие, покой; винтовая симметрия - вызывает ощущение движения. Хэмбидж причисляет все простые геометрические фигуры к статичной симметрии, (разделяя все виды симметрии на статичные и динамичные), а к динамичной симметрии относит спираль (винтовая симметрия). В основе статичной симметрии часто лежит пятиугольник (срез цветка или плода) или квадрат (в минералах). В искусстве строгая математическая симметрия используется редко

Симметрия связана с понятием середины и целого. В древнегреческой философии и искусстве понятие «середины, центра связано с представлением о цельности бытия. Середина — «избегание крайностей» (Аристотель) — означает принцип уравновешенности. «Везде грек видел нечто цельное. А это и значит, что он прежде всего фиксировал центр наблюдаемого или постороннего предмета... Без понятия «середины» немыслимо античное учение о пропорциях, мере, симметрии или гармонии».

2 — группа — характеризуется размерными отношениями между частями целого и между частями и целым. Сюда относятся — тождество, пропорции, модуль, масштаб. Благодаря им части целого соизмеримы между собой и с целым: тождество — повторение, абсолютное равенство; модуль повторение одной величины в другом целое число раз; масштаб указывает на соотнесение размеров — увеличение или уменьшение в определенное число раз одной величины относительно другой и на относительное соотношение предметов (например, вещи и человека); пропорции указывают на отношения между размерами. Части, элементы художественного целого, связанные между собой пропорциональными отношениями, единым модулем или масштабом приобретают соразмерность и тем самым гармонизуют форму.

Тождество. Означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным (абсолютным) и частичным. Полное сходство выражается в одинаковости элементов по всем их композиционным свойствам, например размеру, цвету, пластике и т.д. На его основе часто строятся так называемые раппортные композиции (основана на повторе одинаковых элементов - раппорте). В таких композициях элементы повторяются, образуя одинаковые орнаментальные ряды и равномерно заполненные, декоративные плоскости. Характерная черта этих композиций - возможность свободного развития в любом направлении. Их выразительность заключается в рисунке не только самих повторяющихся элементов, но и «пробелов», которые образуются между ними. Композиция, составленная из тождественных элементов, носит спокойный, уравновешенный характер. При абсолютном тождестве элементов она может отличаться монотонностью. Устранению монотонности способствует достижение их частичного сходства. Частичное сходство означает отношение в целом одинаковых элементов, имеющих, однако, небольшое различие по какому-то одному признаку. Выражается оно, например, в композиционной связи аналогичных по размеру, расположению, конфигурации, фактуре и несколько отличающихся по цвету элементов. Такая связь позволяет придать композиции некоторую «живость», активность в плане ее воздействия на зрителя.

3 — группа — нюанс и контраст указывает на степень различия и на характер различия между частями и элементами произведения. При этом степень сходства и различия может быть выявлена при сравнении элементов по одному композиционному свойству, например размеру или геометрическому виду. Разнородные по свойствам элементы, оцениваемые раздельно, например, отличающиеся размером и цветом, несопоставимы. Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастном - по-другому.

Нюансные отношения, сближенные по форме, по тону, по цвету, по фактуре, объему, размеру и пр., — обогащают форму игрой оттенков, деталей. Контрастные же отношения, противопоставляя основные элементы, характеризующие форму, являются движущим стимулом развития формы. Нюанс и контраст дополняют и обогащают друг друга: контраст подчеркивает нюанс, выявляет его игру; нюанс смягчает, дополняет контраст. Нюанс может служить и самостоятельным средством выражения, когда художественное произведение целиком построено на нюансных отношениях, сближенных тонах или в одной цветовой гамме. Контраст в первую очередь проявляется в сталкивании предмета и пространства, объема и плоскости, а затем в отношениях между предметами, пятнами, линиями — по размеру, по форме, цвету, по направлению движения и прочим проявлениям элементов формы.

Нюанс. Характеризуется слабым различием элементов композиции по основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он представляет крупную и мелкую зернистость, в цвете - оранжево-красные и красные оттенки и т.д. Нюансное отношение может быть сближенным и отдаленным.

Сближенное отношение предполагает построение композиции с использованием элементов, которые характеризуются так называемым обратным изменением свойств, например увеличением размеров и уплощением рельефа.

Отдаленное отношение выражается прямым или параллельным изменением свойств элементов, например возрастанием яркости цвета и увеличением размеров. Соответственно при той или иной нюансировке меняется и характер композиции: при сглаживании различий она становится более спокойной, при их увеличении - острой. В целом нюанс способствует установлению зрительного равновесия между частями композиции, достижению ее цельности. Пример - цветовое сочетание, основанное на сближенных тонах, представляющих собой единую цветовую гамму, воспринимаемую как целостный хроматический ряд.

Контраст Представляет собой резкое отличие элементов композиции. При его использовании сильнее выявляются художественные качества каждого элемента. Оно может быть, так же как и нюансное различие, сдержанным и обостренным.

Сдержанный контраст проявляется при резком различии второстепенных элементов. Например, когда эти элементы выполнены в контррельефе и горельефе или имеют дополнительные цвета. Обостренный контраст имеет место при резком отличии главного элемента от второстепенных элементов. Он может быть выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При нем композиция приобретает динамизм и самую большую активность в плане воздействия на зрителя.

Примечательно, что субъективные представления о контрасте бывают весьма обманчивыми. Например, многим кажется, что самый резкий контраст существует между белым и черным цветом. В ряду цветов, находящихся в контрастных отношениях, пара белый и черный цвет занимает лишь 5 место (1 -желтый и черный цвета, 2 - зеленый и белый, 3 - красный и белый, 4 — синий и белый, 5 - белый и черный, 6 - красный и желтый и т. д. В конце него стоит наименее контрастное яркостное отношение красного и зеленого цвета).

Полярность. Характеризуется тем крайним состоянием контраста, при котором наиболее ярко проявляется полное различие элементов по всем их композиционным свойствам. Например, элементы расположены в вертикальном и горизонтальном направлении, выступают из плоскости и «утопают» и т.д. Типичный случай полярности - сочетание в композиции дополнительных, крайне различных по площади, темных и светлых, теплых и холодных цветов главного и второстепенных элементов. При полярном их соотношении композиция становится предельно активной, динамичной. Она подходит к черте, за которой начинается ее разрушение. Задача дизайнера заключается в том, чтобы не допустить этого разрушения, наиболее ярко раскрыв художественные свойства каждого элемента. Решается ока на уровне достижения равновесия между элементами по какому-то одному признаку и установления крайнего различия по всем прочим свойствам. Пример - использование в композиции элементов, равных по размеру, но разных по пластике, расположению, цвету, тону и пр. Абсолютное расхождение элементов по всем признакам ведет к разрушению композиционной связи между ними, образованию хаоса. Следует отметить, что в композиции может использоваться одновременно несколько различий. Важно, чтобы каждое различие «работало» на форму, например четче выделяло главный элемент, смягчая в то же время отношение между второстепенными элементами.

4 — группа — метр и ритм — характеризует движение. Метр — простейшее повторение одного и того же элемента (кирпичная кладка). Метр и ритм в основе своей имеют симметрию. Но ритм, в отличие от метра, строится на чередовании разных, но повторяющихся элементов. Усложняясь, он порывает с симметрией, (например, сложный ритм живописной картины) сопровождая своевольный рисунок движения, меняя его характер, темп, направление. Ритм может иметь и регулярный характер (например, в орнаменте). Но всегда он вносит организующее начало в хаотическое движение и без него немыслима гармония.

Все четыре группы связаны между собой, проникают друг в друга и дополняют друг друга. Так, например, в тождестве, в метре и ритме присутствует симметрия; ритм пронизывает пропорции; для ритма характерен и контраст, и нюанс, так как ритмическое движение включает в себя чередование контрастирующих и нюансных элементов.

Композиционное целое мы рассматриваем как систему отношений между элементами формы, реализуемую с помощью средств гармонизации (повторяем, что семантический) аспект не входит в нашу задачу, поэтому смысловые связи не затрагиваются).

Композиционные средства оперируют физическими средствами выражения, благодаря которым композиционный замысел материализуется в форме. Это — цвет, тон, фактура, объем, пространство, физический материал.

В процессе художественного творчества происходит преобразование смысловой (идейной) и функциональной задачи, авторского замысла через материал и физические художественно-выразительные средства при помощи композиционного построения и композиционных средств гармонизации.

На приведенной ниже схеме художественно-композиционное целое представлено как система отношений, связей между идейно-смысловыми, физическими и композиционными, параметрами

Пластика и ритм

Пластика (греч. plastike) - 1) то же, что скульптура; в узком смысле - лепка скульптуры из пластичных вязких материалов; 2) пластичность, выразительность объемной формы; в широком смысле - эмоциональная художественная выразительность, гармония, изящество; 3) в танце - плавность, изящество движений.

В живописи и рисунке пластика - это условное зрительное движение элементов изобразительных средств. Здесь под пластичностью понимают гармоническую взаимосвязь и выразительность масс, форм, их линий и силуэтов в композиции. В самом широком значении - это скульптурность, выпуклость, отчетливость объемной формы в архитектуре, живописи, графике. Пластика всегда ритмична, но ритм и пластика - не одно и то же. Ритмическая составляющая композиции включает в себя чередование и повторы, группировку элементов, интервалы между ними. Ритм является одним из самых важных средств композиции, поэтому мы уделим ему особое внимание. Помимо изобразительного искусства рассмотрим роль ритма в поэзии и музыке.

Ритм (греч. rhytmos) - 1) чередование каких-либо элементов (звуковых, речевых и т.п.), происходящее с определенной последовательностью, частотой; 2) в музыке - временная организация музыкальных звуков и их сочетаний; 3) в стихе - а) общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи; б) реальное звуковое строение конкретной стихотворной строки.

В самом широком смысле ритм - явление универсальное. Ритмичность или чередование присуще различным явлениям природы: день и ночь, лето и зима, морской прибой. Но потребность ритма имеет и физиологическое обоснование. Исследователям в области физиологии глаза давно известно, что даже при фиксации неподвижной точки глаз не стоит на месте, а совершает быстрые колебательные движения. Их назвали саккадами (от франц. «хлопок паруса»). Спит ли человек, рассматривает картину или фиксирует точку в полной темноте - глаза непрерывно делают быстрые и непроизвольные саккады. Физиологически это обусловлено тем, что фоторецепторы реагируют только на перепад освещенности. За счет же саккад она постоянно меняется. Глаз как бы сканирует, поэлементно просматривает видимое поле. Механизм нашего зрения изначально ритмичен. Сердце человека сокращается в определенном ритме, поддерживая движение крови. Дыхание, обмен веществ, ритмы головного мозга, физиологические часы - ритмические процессы человеческого организма не могут не формировать психологическую потребность ритма.

так,

понимая ритм как периодическую

повторяемость тождественных или

аналогичных явлений, элементов и

отношений, обратимся к искусству. Ритмы

искусства ближе к принципам повтора в

органическом мире, так как природы более

вариативны и пластичны, чем ритмы

технические. В искусстве обычно

предполагается отступление от правил

периодичской упорядоченности, в технике

же ритмы жесткие, математически точные.

Характерная особенность искусства -

своеобразные «перебои» ритма, ритмические

акценты и пустоты (рис. 9).

так,

понимая ритм как периодическую

повторяемость тождественных или

аналогичных явлений, элементов и

отношений, обратимся к искусству. Ритмы

искусства ближе к принципам повтора в

органическом мире, так как природы более

вариативны и пластичны, чем ритмы

технические. В искусстве обычно

предполагается отступление от правил

периодичской упорядоченности, в технике

же ритмы жесткие, математически точные.

Характерная особенность искусства -

своеобразные «перебои» ритма, ритмические

акценты и пустоты (рис. 9).

В музыке ритм определяется как закономерное чередование музыкальных звуков. Ритм является одним из основных выразительных и формообразующих средств музыки.

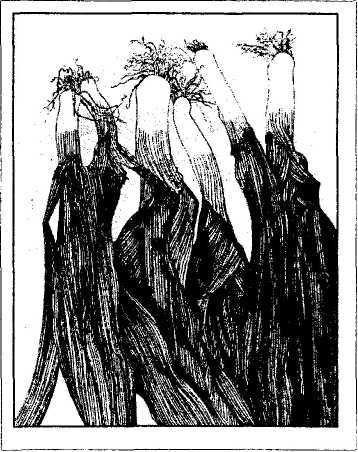

Рисунок 9. Beth Van Hoesen.

ритмы органической Leeks (офорт).

Мелодия характеризуется ритмом. У каждой мелодии - своя ритмическая фигура. Ритм может быть изолированным - барабанная дробь, например. В вокальной музыке ритм учитывает ритмику стиха.

Уместно упомянуть, что в классическом искусстве ритм выступает в качестве необходимой меры, причем, это соответствует буквальному смыслу самого слова: ритм -«рифм» (греч.), мера в музыке и поэзии.

В литературном художественном произведении важнейшим средством образного изображения является организация (композиция) речи. Стихотворная речь отличается особой, ритмической организацией. В стихотворной речи ритм означает мерное повторение

сходных ее элементов: слогов, слов, строчек. Единицей ритма в стихотворной речи является стих, т.е. отдельная стихотворная строка.

Членение стихотворной речи на ритмически соизмеримые отрезки - стихи - является общим и обязательным признаком для всех систем стихосложения. В то же время каждая отдельная строка (стих) обладает внутренним ритмом: она дробится в свою очередь на соразмерные малые ритмические единицы.

Усвоив основные ритмические принципы различных систем стихосложения, можно научиться безошибочно определять стихотворный размер любого поэтического произведения. Ритм в художественной прозе сложнее поддается анализу, но он есть и здесь. Ритм в прозе выражается особыми сюжетно-композиционными закономерностями: об одном событии могут рассказывать разные герои, один или разные герои показываются в аналогичных ситуациях.

Нам кажется весьма интересным исследование филолога Л.И. Сотниковой. Исследуя старославянскую письменность, Л.И. Сотникова обратила внимание на то, что в старославянской азбуке числительные обозначались буквами русского алфавита, т.е. А=1,Б = 2, В = 3 и т.д. - причем после цифры 10 идут 20, 30, 40..., а после 100 - соответственно 200, 300, 400. Значит, каждая буква русской азбуки имеет строго определенную числовую меру. Оказалось, что все слова имеют суммарные численные меры. При этом слова-синонимы имеют одну и ту же сумму чисел при совершенно различном написании! «Л.И. Сотникова утверждает, что слова русского языка, собранные в систему под названием «Мысленно древо», оказывали реальное воздействие на мир физических явлений и событий».

Ритм присутствует и используется в архитектуре, кино, в театральном искусстве, балете и т.д. Ритмы искусства следуют ритму восприятия человека. Они многое заимствуют в структуре психофизических реакций человека, стремясь быть адекватными его эмоциональному поведению. Художественные ритмы расчленяют компоненты произведения и объединяют ряд впечатлений в единое целое. Ритмический повтор напоминает о предыдущем и предвидит последующее.

Ритм в графической композиции - это, в первую очередь, ритмическое соответствие форм (сходно с понятием «рифма» в поэзии) и ритмическое взаимодействие пустот. Так же, как в органическом мире, ритм в графике характеризует движение. Даже статичная композиция, хорошо ритмически организованная, наполнена потенциальной энергией. И это, наверное, самое трудное - организовать ритм в фигурах неподвижных, выстроить внутренний ритм статики.

В зависимости от характера движения ритм может быть закрытым (замкнутым) и открытым (сквозным). Считается, что экспрессивные формы стремительного движения появились в искусстве новейшего времени, но иконы Дионисия, например, являют нам образцы и статичные, и быстрого движения в пространстве и времени.

Организующая роль ритма в композиции тем активнее, чем сильнее проявление периодичности, закономерности ритма. Ритм может быть выражен слабо, когда изменения чередований или самих элементов едва заметны, но он может быть и настолько сильным, мощным, что становится ведущим началом композиции.

Важно обращать внимание на то, как развивается ритм по вертикали. Вертикаль во многом снимает композиционные сложности - изменения по вертикали изначально воспринимаются зрительно завершенно. В случае развития ритма по горизонтали возникает проблема завершения и начала композиции.

О значении ритма и его возможностях хорошо говорит Н.Н. Третьяков в своей работе «Образ в искусстве»: «...таинственная власть гармонии, а следовательно, и ритма, обладает особой целительной силой. Ритм животворит живописный образ, а также отражает время и настрой эпохи»". И далее Н.Н. Третьяков утверждает: «Художественный ритм - не просто сумма правил и приемов построения целостной композиции. Это всегда мировоззрение и мироощущение». Еще одним универсальным средством художественного формообразования является антитеза (противоположение). Противоположение - это не только резкий контраст, но соотношение различных явлений, в которых имеется одновременно некоторое сходство. Например, красочная колористическая тональность и драматизм происходящего в «Боярыне Морозовой» у В. Сурикова.