- •Из истории методики преподавания грамматики и правописания

- •Задачи обучения грамматике и правописанию

- •Содержание и система обучения грамматике и правописанию

- •Задачи обучения грамматике и правописанию.

- •Содержание и система обучения грамматике и правописанию.

- •1. Из истории методики преподавания грамматики и правописания 5

- •4. Содержание и система обучения грамматике и правописанию 16

- •Научные основы изучения синтаксиса и пунктуации.

- •Второстепенный

- •XI. Приложение

- •1. Материалы к зачету по методике преподавания грамматики, правописания и развития речи

- •Условия формирования орфографического навыка.

- •Методика работы над орфографическим правилом.

- •Содержание и методика работы над частями слова.

1. Из истории методики преподавания грамматики и правописания 5

2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ И ПРАВОПИСАНИЯ 9

4. Содержание и система обучения грамматике и правописанию 16

II. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 18

1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ 18

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 21

III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ 33

3. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ 38

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА 43

IV. ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ 54

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ 54

3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА 65

4. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМ ПРАВИЛОМ 70

5. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ 71

V. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ФОНЕТИКИ И ГРАФИКИ 89

1. РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ОВЛАДЕНИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ 89

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ И МЯГКИМИ СОГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ И ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИХ НА ПИСЬМЕ 91

4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ГЛУХИМИ И ЗВОНКИМИ СОГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ И ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИХ НА ПИСЬМЕ 94

5. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СЛОГОМ, УДАРЕНИЕМ, УДАРНЫМИ И БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ 95

6. ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЮ НА ОСНОВЕ СООТНЕСЕНИЯ ЗВУКА И БУКВЫ 97

VI. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ 93

2. ПРОЦЕСС РАБОТЫ НАД ПОНЯТИЕМ 94

3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЙ 95

4. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 104

VII. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВ 115

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ НАД МОРФЕМНЫМ СОСТАВОМ СЛОВ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕМ 115

2. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВ 116

3. ПРОПЕДЕВТИКА ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 118

4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ЧАСТЯМИ СЛОВА 122

\у 132

5. РАБОТА НАД СОСТАВОМ СЛОВА В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 139

VIII. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 147

1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАБОТЫ НАД ЧАСТЯМИ РЕЧИ 147

3. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 157

4. СИСТЕМА РАБОТЫ НАД ГЛАГОЛАМИ 165

6. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЛЕКСИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 179

IX. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ЭЛЕМЕНТАМИ СИНТАКСИСА 182

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ 182

X. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 168

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 168

2. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ - ОСНОВА РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 178

3. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СЛОВАРЕМ 185

4. СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 198

5. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ 206

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 206

XI. ПРИЛОЖЕНИЕ 222

II. Практические задания. 223

III. Дополнительные вопросы (экспресс-контроль). 224

IV. Темы рефератов. 224

2. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 226

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ № 1 КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Задание

Выполните анализ конспекта урока с точки зрения:

учета методических требований к планированию урока;

организации повторения;

организации контроля;

совершенствования навыка письма.

Урок на тему «Упражнение в правописании слов с безударными гласными в корне»

(II класс, I-III)

Обобщение о способах проверки слов с безударными глас- ными в корне.

Запишите отгадки. Перед отгадкой напишите проверочное слово.

Я оставлю тонкий след, жить он может много лет. 2) Мой

хвост не отличишь от головы. Меня в земле всегда найдете вы.

Может и разбиться, может и свариться. Если хочешь, в птицу может превратиться. (Отгадки: перо, червяк, яйцо.)

Каким способом вы проверяли написание слова ?

Учитель показывает рисунки. Учащиеся записывают:

мячи, слоны, сова, ежи, ножи, окно, сосна, письмо, коза, гри- бы, овца, доска, грачи, гнездо, пчела. Перед записью устно под- бирают проверочные слова.

Составление и запись предложений по предметным картинкам.

Запись под диктовку с указанием проверочного слова: трещал, пищал, чернила, тишина, жильцы, ученик, верхушка,

тянул, стоял, тепло, весело, косилка.

Каким способом вы проверяли безударную гласную в корне этих слов?

Игра. Учащиеся одного ряда называют слова с безударными гласными в корне. Учащиеся другого ряда говорят, в каком слоге безударный звук, как проверить написание слова, какую букву писать. При этом указывают способ проверки (изменить число, по- добрать родственное слово и т.п.).

Составление текста на тему «Моя любимая игра». В словах с проверяемыми безударными гласными в корне ставится ударение, находится корень. Оговаривается написание незнакомых слов.

Самостоятельная работа по учебнику.

Общий вывод о способах проверки безударной гласной в корне слова, об особенностях проверочных слов.

Задание на дом.

Конспект урока на тему «Закрепление знаний

о написании имен существительных с шипящими на конце»

(II класс, I—IV)

Проверка домашнего задания. Учащиеся по очереди называют одно из слов, подобранных дома. Все пишут эти слова под диктовку.

Устное упражнение: игра «Будь внимательным!».

Учитель называет существительные чиж, лещ, мышь, ёрш, ёж,

дочь, луч, помощь, глушь, шалаш, обруч, вещь, ландыш, мяч, печь и др. с шипящим звуком на конце. Учащиеся поднимают карточ- ку с ь, если нужно писать мягкий знак, объясняют, почему он пишется. Поднимают пустую карточку (или не поднимают руки), если мягкий знак не пишется.

Контрольное списывание по учебнику.

Задание на дом.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ № 2 КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ЧИСТОПИСАНИЯ

Задание

Определите по конспекту:

какие стороны письма совершенствуются;

какие методы используются на уроке;

какими приемами пользуется учитель;

соблюдаются ли требования к занятиям этого типа.

Урок на тему «Письмо строчных и прописных букв л, Л\ м, М»

(II класс, I—IV)

Сообщение темы и цели урока. Подготовительные упраж- нения для кисти и пальцев рук: обведение контуров росчерков по прописям.

Работа над формами строчных букв л, м.

Анализ буквы л, сопоставление с другими буквами, выявление начального элемента, движения руки. Учитель показывает, что при письме букв лим нет новых движений, есть только новые начала.

Показ безотрывного письма буквы. Письмо четырех букв по образцу. Письмо под счет с опорой на образец прописи, снача-

ла под руководством учителя, затем под свой счет. Строка закан- чивается написанием распространенного и известного детям соеди- нения букв ли.

Анализ буквы м в сопоставлении с л. Порядок работы та- кой же, как над буквой л.

Работа над соединениями букв л, м с предыдущими бук- вами.

а) — Какие буквы таким образом мы уже соединяли ?

— Какие буквы можно присоединить с помощью элемента?

б) Письмо букв закрепляется в письме слов лимон, мальчик, гласный. Под безударными гласными во всех словах ставится точ- ка, над ударными — знак ударения. Устно составляются предложе- ния со словами лимон, мальчик.

в) Отрабатываются соединения букв л, м с овалом и нижней петлей.

г) Письмо по образцу слов соль, дом, ум, длина. Предвари- тельный звукобуквенный анализ слов мальчик, соль; роль мягкого знака.

Физкультминутка.

Работа над прописными буквами JI, М.

Анализ формы букв. Выделяется общее движение руки, ха- рактерное для написания букв и, ш.

Письмо букв по образцу прописей (по пол строки).

Письмо прописных букв в том же порядке, но под счет. Обведение букв по образцу в воздухе. Контроль за наклоном и параллельностью штрихов.

Закрепление формы прописных букв в сопоставлении со строчными и в чередовании друг с другом.

Закрепление прописных букв при написании слов Москва, Ладога, Липецк. Выясняется значение слов, их правописание. После записи слов дети участвуют в беседе «Кто больше знает о Москве?».

Физкультминутка.

Повторение, закрепление четкого написания букв в со- ставе предложений: Москва — главный город нашей страны. Народ любит свою столицу. Детальный анализ словосочетания наша страна по значению, по правописанию. Расположение слов на строке, перенос слов. Сличение с образцом, нахождение и ис- правление неточностей при выборочном повторном написании слов.

Пропедевтическое письмо заглавной буквы П (по образцу).

Итог урока.

— Чему учились ?

—- Как научились? (Отметить успехи каждого.)

ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ

План:

Научные основы методики обучения правописанию.

Понятие об орфограмме. Виды орфограмм.

Условия формирования орфографического навыка.

Методика работы над орфографическим правилом.

Методы и приемы обучения орфографии.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ

В начальных классах закладываются основы грамотного письма. Современное письмо состоит из трех частей, как бы надстроенных одна над другой, — это: 1) алфавит; 2) графика; 3) орфография.

В начальных классах необходимо обучать детей всем сторонам письма в их взаимосвязи. Методика правописания не должна от- рываться от букварной работы, от формирования у школьников графических умений и навыков.

В начальной школе дается понятие о буквах — графических знаках, с помощью которых звучащая речь фиксируется на бумаге. Дети учатся различать буквы в разных вариантах их изображения, самостоятельно писать буквы и их сочетания. Дается понятие об алфавите как совокупности букв русского языка. Овладеть алфа- витом — это значит научиться обозначать звуки буквами в про- стейших словах (дом, луна).

В русском алфавите для передачи парных по звонкости — глухо- сти согласных звуков имеется по две буквы для каждой пары: б — п, в — ф, г к, д — т, ж — ш, з — с. А для пары мягкий — твердый есть лишь один знак. 15 согласных букв являются одновременно знаками двух фонем: мягкой и твердой. Любая из этих букв, например м, обозначает и твердую, и мягкую фонему (мал — мял). Фонемное соответствие букве может быть установлено только с* учетом ее позиции — соседних букв и других графических знаков.

Для овладения буквами, алфавитом необходимо:

правильно дифференцировать звуки речи, безошибочно уз- навать их в случаях отчетливого звучания (сильные позиции);

правильно воспринимать, записывать все буквы;

безошибочно соотносить их со звуками как при чтении, так и на письме.

Овладению буквами, алфавитом отводится весь первый год обу- чения, но от этой работы не следует отказываться и во II, III, IV классах. Овладение алфавитом обеспечивают все виды речевой де- ятельности школьника: восприятие звучащей речи (аудирование), чтение вслух и про себя, собственная устная речь, проговаривание, все виды письма, включая каллиграфию.

Однако знания алфавита недостаточно, надо уметь им правильно пользоваться. Этим ведает графика, определяющая правила упот- ребления букв, правила обозначения отдельных звуков буквами и особенно их сочетаний (слоговой или позиционный принцип рус- ской графики). Слоговой принцип графики, который называют так- же буквосочетательным, заключается в том, что фонемное соответ- ствие букве может быть установлено только с учетом ее окруже- ния. Слоговой принцип связан с двумя особенностями русской графики: с обозначением на письме фонемы Ц] и с обозначением твердости — мягкости согласных фонем. Основная проблема гра- фики — соотношение состава фонем русского языка с составом алфавита.

Было бы достаточно овладеть алфавитом для безошибочного письма, если бы в реальной, звучащей речи все звуки произноси- лись отчетливо, если бы не было так называемых позиционных чередований звуков и если бы каждому звуку речи строго соответ- ствовала одна и та же буква.

Именно правила графики определяют, что:

мягкость согласных обозначается следующей за ними глас- ной буквой (мал — мял);

в некоторых случаях мягкость обозначается буквой ь (брат — брать);

звук [j] обозначается буквой й, а в сочетании с гласными звуками — буквами е, ё, ю, я.

Вся система правил обозначения звучащей речи буквами, их сочетаниями усваивается детьми практически, в ходе овладения чте- нием и письмом. При этом не всегда идут от звука к букве (в соответствии со звуковым методом обучения грамоте), часто от бук1 вы к звуку, от сочетания букв к сочетанию звуков. Это связано с тем, что первоклассникам трудно понять случаи, которые не под- чиняются общему правилу (счёт, мыться, его и т.д.). В таких слу- чаях чтение, т.е. путь от буквы к звуку, способствует усвоению

правописания. В связи с этим в методике следует развивать при- емы, ориентирующие детей не только на модель «звук — буква», но и на модель «буква — звук».

В практической работе с учащимися нет необходимости раз- граничивать графические и собственно орфографические случаи, но в научных основах методики это сделать необходимо.

Правила графики в большинстве случаев не обеспечивают еди- нообразного написания слова. Например, звучание слова город [го- рат] может быть обозначено буквами русского алфавита в соответ- ствии с правилами графики по-разному: город, горад, горот, горат. Во всех четырех случаях оно будет прочитано как [горат].

Выбор написания из числа вариантов, допускаемых графи- кой, — это уже область орфографии, правила которой обеспечивают единообразие:

написания родственных слов;

обозначения грамматических форм;

обозначения собственных имен и пр.

Все написания, которые устанавливаются правилами, указани- ями и запрещениями в системе орфографии, имеют обоснование, чаще всего связанное с морфемным составом слова, с его грамматической принадлежностью и формой.

В лингвистике различают пять основных разделов орфографии:

передача буквами фонемного состава слов (морфем);

слитные, раздельные и дефисные написания;

употребление прописных и строчных букв;

правила переноса слов со строки на строку;

правила аббревиации, т.е. сокращения слов.

В русском письме главным разделом, который определяет ве- дущий принцип орфографии, является первый: передача буквами фонемного состава слов (морфем). Именно к этому разделу ор- фографии относится большинство правил, изучаемых в начальных классах: правописание безударных гласных и сомнительных согласных, непроизносимых согласных.

Сколько в русском правописании разных правил, каковы от- ношения между ними — ответ на эти вопросы зависит от того, как объясняется ведущий принцип русской орфографии. Именно этот принцип определяет наше понимание правописания в целом и отдельного правила в частности. В настоящее время существует две трактовки основного закона русской орфографии: морфологи- ческая и фонематическая.

Морфологическая трактовка формулирует главный принцип рус- ского правописания так: «Ведущим принципом русской орфографии является морфологический. Он основан на одинаковом написании (не- - от произношения) морфем значащих частей слова».

А фонематическая формулирует так: «Фонематическое письмо — это такое письмо, в котором одни и те же буквы алфавита обознача- ют фонему во всех ее видоизменениях, как бы она ни звучала в том или ином фонетическом положении. В результате получается, что каждая морфема, коль скоро она содержит одни и те же фонемы, пишется всегда одинаково».

н,

Первая трактовка не дает возможности объяснить школьни- кам принцип нашего правописания до тех пор, пока не будет изучен состав слова. Фонематический принцип может быть от- крыт на самой начальной ступени обучения, так как с фонети- ческими единицами учащиеся имеют дело уже в букварный пе- риод. Значит, еще до состава слова школьники могут научиться различать сильные и слабые позиции фонем и понять общий закон письма.

Фонематический принцип. Он базируется на понимании фоне- мы как функциональной единицы. Звуки, представляющие одну и ту же фонему, акустически могут быть разными. Свое название и обозначение фонема получает по своему основному звучанию, т.е. по сильной позиции. Другими словами, в процессе письма мы идем от звучания морфемы к ее фонемному составу и только от него — к буквам.

Звук в сильной позиции однозначно указывает на фонему, ко- торой он принадлежит, поэтому, обозначая на письме звук в силь- ной позиции, пишущий сразу идет от уже известной фонемы к букве. Он действует по правилам графики. Например, ударный гласный звук [а] после твердого согласного обозначают буквой а, после мяг- кого согласного — буквой я. Другого варианта быть не может.

При выборе букв для обозначения звуков в слабых позициях пишущему приходится выбирать из нескольких путем постановки звука в сильную позицию. Лишь от звука в сильной позиции есть прямой переход к букве.

Фонематический принцип не только позволяет формировать орфографическое действие сразу же на основе всеобщего принци- па письма, но и устанавливает связи между отдельными правила- ми правописания, вскрывает их единые основания.

В основе русской орфографии лежат три правша правописания.

Безударные гласные обозначаются той же буквой, что и под ударением в той же части слова: домашний — дом, на стул[ё] — на стол[е], завистливый — счастливый.

Сомнительные согласные (звонкие, глухие) обозначаются теми же буквами, что и перед гласными, а также сонорными и в: друг — друга, просьба — просить.

Мягкость согласного перед мягкими согласными обознача- ется в том случае, если при изменении слова или в родственном слове она сохраняется перед твердыми согласными или на конце слова: зонтик — зонт, бросьте — брось.

Все три правила по сути своей идентичны: они учат проверять вариант фонемы ее сильной позицией. Поскольку сильную пози- цию фонемы нужно искать в той же морфеме, где была слабая, в орфографическое действие непременно включается операция вы- яснения тождества морфем в проверочном и проверяемом слове.

В современной науке о звуках речи принято считать, что если два звука чередуются позиционно, то в системе языка они явля- ются тождеством, т.е. составляют одну и ту же единицу — фонему. Фонема — это языковая единица, представленная рядом позици- онно чередующихся звуков.

Морфологический принцип. Этот принцип опирается на учение о фонемах, использует в системе своих правил сопоставление силь- ных и слабых вариантов фонем.

Проверка орфограмм, пишущихся по морфологическому прин- ципу, включает:

понимание значения проверяемого слова или словосочета- ния (предложения), без чего невозможно подобрать проверочный вариант;

анализ морфологического состава слова, умение определить место орфограммы (в корне, в приставке и т.д.);

фонетический анализ, определение слогового состава, места ударения, выделение гласных и согласных, уяснение слабых и сильных позиций фонем, позиционных чередований и их причин;

грамматический анализ слова (словосочетания) — определе- ние части речи, формы слова.

Морфологический принцип считается ведущим, так как охва- тывает большую часть встречающихся орфограмм, но в языке су- ществуют еще и орфографические явления, которые подводятся под другие принципы: фонетический принцип, традиционный прин- цип, дифференцирующие написания.

Фонетический принцип. В большинстве случаев наряду с прове- ряемыми и непроверяемыми орфограммами остальные звуки обо- значаются буквами по фонетическому принципу, т.е. звук речи фик-

сируется так, как его слышит пишущий. Например, в слове малыш звук [а] безударный, проверяемый ударением (мал), но остальные буквы данного слова пишутся в соответствии со звучанием.

Традиционный (исторический) принцип. Согласно этому прин- ципу многие слова пишутся по традиции, без проверки правила- ми, по преимуществу это заимствованные из других языков слова: ванна, арбуз, чемодан и т.д.

Многие написания, относимые к числу традиционных и не- проверяемых, на самом деле могут быть проверены на основе язы- ка-источника: картон — от латинского charta, костюм — от фран- цузского costume и т.д.

Иногда традиционное написание может быть проверено на ос- нове знания истории, этимологии слов и исторических изменений: петух — от старорусского пети\ корзина — от корзати («плести»).

В рамках традиционного принципа есть несколько случаев, про- тиворечащих общей системе. Например, написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу противоречит общему правилу русской графи- ки. Такие написания заучиваются.

Традиционные написания непроверяемы, но они сохраняют ос- новной признак морфологического написания: единообразное напи- сание морфем, например корня (машина, машинист, машинный и др.).

Дифференцирующие написания (идеографический принцип). Они применяются, когда пишущий хочет выразить средствами орфог- рафии какую-то свою мысль, разграничить омонимы (омофоны): компания — «группа людей» и кампания — «совокупность мероп- риятий»; поджог — имя существительное и поджёг — глагол совер- шенного вида, прошедшего времени.

В начальных классах дифференцирующие написания представ- лены правилом употребления заглавной буквы в именах собствен- ных: чайка — птица и «Чайка» — марка автомобиля.

Рассмотрение различных принципов орфографии приводит к выводу о необходимости дифференцированного подхода к усвое- нию каждого типа орфограмм.

ПОНЯТИЕ ОБ ОРФОГРАММЕ. ВИДЫ ОРФОГРАММ

Основной орфографической единицей, принятой в современ- ной методике, является орфограмма.

Орфограмма — это написание, которое не устанавливается на слух.

Есть несколько определений орфограммы. Обобщая их, выде- ляют следующие признаки орфограммы:

— написание, требующее проверки (буква, сочетание букв, мор- фема, позиция между словами, стык морфем, место разделения сло- ва при переносе);

— наличие не менее двух возможных вариантов написания, лишь один из которых правильный.

Состав русских орфограмм следующий:

орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами:

а) на месте слабых позиций звуков,

б) отдельные случаи обозначения звуков в сильных позициях;

орфограммы, не связанные с обозначением звукового со- става морфем:

а) прописная буква,

б) слитно-раздельные написания,

в) перенос,

г) сокращения слов.

Следует различать теоретические и практические орфограм- мы. Теоретической считается такая орфограмма, которая может при- вести к ошибке, но на самом деле никогда не приводит к ней (6eiyi — бегуд).

Для проверки каждой орфограммы пишущий обращается к пра- вилу, так как осознает наличие орфограммы в слове. В этом слу- чае говорят, что имеет место орфографическое действие. В орфог- рафическом действии выделяются две ступени:

постановка орфографической задачи (выделение орфограммы);

решение орфографической задачи (выбор письменного зна- ка в соответствии с правилом).

При этом речь идет именно об орфографическом действии, на- правленном на достижение сознаваемой цели. Для совершения ор- фографического действия необходимо определенное пространство, называемое орфографическим полем. В пределах этого простран- ства осуществляется орфографическое действие, т.е. проверка ор- фограммы. Например:

для проверки буквы у в слове чужой достаточно сочетания чу, т.е. минимальное орфографическое поле —- две буквы чу, кото- рые являются традиционным написанием;

при проверке безударного гласного в корне слова весна ми- нимальное пространство, необходимое для проверки (орфографи- ческое поле), — это корень -весн- в слове весна и проверочном вёсны;

при проверке безударного гласного в личном окончании гла- гола тает в предложении Быстро тает снег необходимое поле для проверки — словосочетание снег тает, которое позволяет опреде- лить лицо и число глагола и, опираясь на спряжение, установить окончание;

при проверке заглавной буквы в слове орёл необходимым орфографическим полем является все предложение Мы едем на эк- скурсию в Орёл, так как без этого непонятно, о чем идет речь.

Термин «орфографическое поле» учащимся не сообщается, но в практической работе по проверке орфограмм школьники постоянно пользуются полем. Успеху проверки не способствует ни чрезмерное расширение орфографического поля, ни тем более его сужение.

При обучении правописанию большое значение имеют опозна- вательные признаки орфограмм, для каждого вида — свои.

Общими опознавательными признаками орфограмм являются:

расхождение между звуком и буквой, между произношени- ем и написанием;

«опасные» звуки и звукосочетания (буквы и буквосочета- ния), их запоминание и постоянное внимание к ним;

морфемы, их выделение, прогнозирование в них орфограмм и проверка.

Обычно принято считать, что главный признак орфограммы — это несовпадение буквы и звука, написания и произношения. Но этот признак «срабатывает» лишь в тех случаях, когда учащиеся слы- шат слово и одновременно видят его буквенное изображение (при списывании, при анализе написанного). В процессе письма под дик- товку данный признак «не срабатывает», т.е. младший школьник не может во всех случаях обнаружить несовпадения звука и буквы.

Второй опознавательный признак орфограммы — это сами звуки (звукосочетания, место звуков в словах, буквы, буквосочетания), дающие наибольшее количество несовпадений, «опасные» звуки (буквы):

а) гласные о—а, и—е;

б) пары звонких и глухих согласных б—п, г—к, в—ф и т.д.;

в) сочетания жи, ши, ча, ща, чу, шу;

г) сочетания ста, сн, здн, зн (непроизносимые согласные);

д) сочетания нч, нщ;

е) согласные буквы б, г, в, д, з, ж на конце слова, которые могут обозначать глухие согласные звуки [п],[к],[ф],[т],[с],[ш];

ж) буквы я, е, ю, ё, обозначающие два звука.

В памяти детей накапливается набор тех звуков и звукосоче- таний (букв и буквосочетаний), которые могут представлять собой орфограммы и привести к ошибке. Такие «опасные» сочетания за- поминаются учащимися уже в период обучения грамоте.

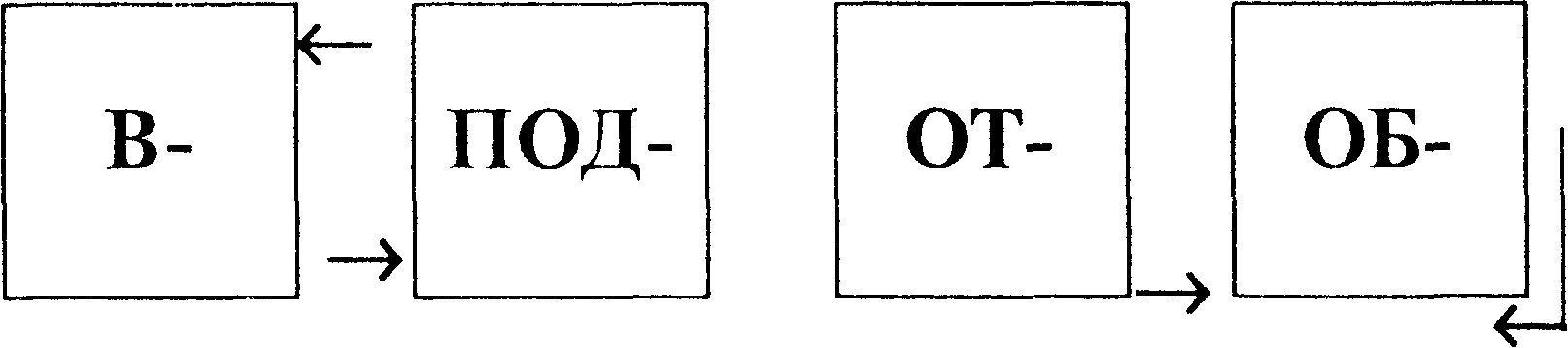

Третий опознавательный признак орфограмм — это морфемы в словах, сочетания морфем. Обнаруживая в слове морфему, учащийся целенаправленно ищет орфограмму, ибо уже знает, какие орфог- раммы могут встретиться в приставке, какие — в корне, какие — в окончании или на стыке морфем. Так, школьник знает из практики, что в приставке под- вообще ничего проверять не нужно, достаточно только убедиться, что это приставка (например, в словах подставка, подвёз), так как приставки над- или йот- в русском языке нет.

На основе опознавательных признаков орфограмм у учащихся формируются алгоритмы орфографических действий. Работа над пер- вой группой опознавательных признаков орфограмм — это фоне- тический уровень орфографической подготовки, направленной на развитие языкового чутья, речевого слуха.

Работа над второй группой опознавательных признаков в боль- шей степени направлена на запоминание. В процессе этой работы у детей развивается внимание, своего рода бдительность в отноше- нии орфограмм.

Работая над третьей группой опознавательных признаков ор- фограмм, учащиеся подготавливаются к использованию граммати- ческой основы в проверке орфограмм, т.е. в решении орфографи- ческих задач.

Описанные три группы опознавательных признаков можно счи- тать общими для большинства орфограмм. Но кроме общих опоз- навательных признаков каждый тип орфограмм имеет еще и част- ные признаки, присущие только одному типу, иногда — группе сходных орфограмм.

Приведем характеристики важнейших орфограмм, изучаемых в начальной школе.

№ п/п |

Название орфограммы |

Опознавательные признаки (общие и частные) |

1 |

Безударные гласные в корне (проверяемые и непроверяемые) |

а) отсутствие ударения; б) гласные а, о, и, е; в) место в слове |

2 |

Звонкие и глухие со- гласные |

а) парные согласные б—п, г—к, в—ф, д—т, з—с, ж—ш; б) место в слове (в корне, в абсолют- ном конце слова или перед согласным) |

3 |

Непроизносимые со- гласные |

а) «опасные» сочетания звуков или букв ста, здн, сн, зн и др.; б) место в слове |

4 |

Разделительный ь |

наличие звука [}] после мягкого со- гласного, наличие гласных я, е, ю, ё |

5 |

Разделительный ъ |

а) наличие звука Q] после согласного, на- личие гласных букв е, я, ю, ё (гласных звуков [э], [а], [у], [о] после Ц]); б) место орфограммы: на стыке при- ставки, оканчивающейся на согласный, и корня |

6 |

Раздельное написание предлогов, слитное на- писание приставок |

а) наличие звукосочетания, которое может оказаться предлогом или при- ставкой; б) часть речи: глагол не может иметь предлога, предлог относится к имени существительному или местоимению |

7 |

Заглавная буква в именах собственных |

а) место в слове: первая буква; б) значение слова: название или имя |

8 |

Заглавная буква в на- чале предложения |

а) место в слове: первая буква; б) место в предложении: первое слово |

9 |

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу |

наличие в слове сочетаний |

10 |

ь на конце имен суще- ствительных после шипящих |

а) наличие на конце слова всегда мяг- ких шипящих ч и щ или всегда твер- дых ш и ж; б) часть речи: имя существительное; в) род: мужской или женский |

11 |

Безударные окончания имен существительных |

а) место орфограммы: в окончании; б) наличие в окончании безударного е-и; в) часть речи: имя существительное |

12 |

Правописание оконча- нии имен прилагатель- ных -ого, -его |

а) наличие такого сочетания; б) их место: на конце слова; в) часть речи: имя прилагательное |

13 |

Правописание безудар- ных личных оконча- ний глаголов |

а) часть речи: глагол; б) место: в окончании слова; в) наличие знакомых окончаний ут — ют, ат—ят, отсутствие ударения; г) время глагола: настоящее или буду- щее |

Для успешного освоения способа проверки орфограммы опре- деленного типа надо знать:

природу данного орфографического явления, т.е. принцип, которому оно подчиняется;

орфографическое поле, необходимое для проверки;

опознавательные признаки данной орфограммы;

умения, необходимые для проверки орфограммы данного типа.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА

В области орфографии школьники овладевают умениями и на- выками. В психологии различают два типа навыков. К одному из них относятся навыки, которые вырабатываются на основе много- кратных однообразных повторений. Такие навыки в подавляющем большинстве случаев представляют собой физические действия: ско- ропись, бег, метание и т.д. Ко второму типу навыков относятся такие, которые формируются на основе более или менее сложных умственных действий и представляют собой «автоматизированные компоненты сознательного действия человека». Орфографический навык принадлежит ко второму типу навыков и на этом основа- нии может рассматриваться как автоматизированный компонент сознательной речевой деятельности человека (имеется в виду пись- менная речь).

С учетом характера орфограммы орфографические навыки мож- но разделить на две крупные группы.

навыки, формируемые на фонетико-словообразовательной основе (правописание корней, приставок и суффиксов);

навыки, формируемые на морфолого-синтаксической основе.

Орфографический навык формируется в процессе длительных

упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, таких, как:

—■ навык письма;

умение анализировать слово с фонетической стороны;

умение устанавливать морфемный состав слова;

умение вычленять из слова орфограмму, требующую про- верки;

умение подвести орфограмму под соответствующее ей пра- вило;

умение подобрать проверочные слова и др.

Каждое из указанных умений само по себе создает только пред- посылку для формирования орфографического навыка. Важно вза- имодействие между ними.

Процесс формирования орфографического навыка проходит не- сколько ступеней.

Создание учебной ситуации, вызывающей потребность про- верить орфограмму. Школьник ставит перед собой цель, осознает задачу.

Поиск способа выполнения действия: опора на знания, на правило, на указание, на прошлый опыт.

Составление алгоритма выполнения действия по правилу, планирование действия по этапам.

Выполнение действия по алгоритму, по правилу, по наме- ченному плану — поэтапно.

Повторное, многократное выполнение действия по плану, по алгоритму — в изменяющихся условиях и в вариантах, с посте- пенным «свертыванием» алгоритма.

Появление автоматизма безошибочного письма. Постепен- ный отказ от правила.

Весь этот цикл не завершается в начальных классах, его отно- сительное завершение относится к окончанию средней школы. Пись- мо — это вид речи, цель письма состоит в передаче мыслей пишу- щего. Необходимость сосредоточить все усилия на правописании мешает обдумыванию содержания текста, выбору наиболее удачных слов, построению предложений. Но и на высших ступенях автома- тизма контроль сознания не исключается: взрослый человек, даже пишущий практически без ошибок, всегда контролирует свое пись- мо, в нужных случаях проверяя себя по словарю, по правилу или по смыслу.

Для успешного формирования орфографического навыка не- обходимы определенные условия.

развитие речевого (фонематического) слуха;

развитие орфографической зоркости;

понимание языковых значений;

овладение умениями и простыми навыками, на которых основывается орфографический навык;

умение выбрать способ выполнения орфографического дей- ствия и составить алгоритм его выполнения;

выполнение достаточного количества практических упраж- нений;

систематическая работа над ошибками.

Фонематический слух — это «способность человека к анализу

и синтезу речевых звуков». С начала орфографической работы в школе в механизме фонематического слуха появляются новый ас- пект и новая функция: способность «слышать» в слове фонему в слабой позиции и немедленно, сразу проверять ее на основе ана- логии, т.е. в родственных словах.

Фонематический слух возникает в процессе речевой деятель- ности (аудирования и говорения), в процессе речевых упражнений, таких, как:

аналитические упражнения на фонетическом, словообразо- вательном, лексическом и морфологическом уровнях;

синтетические упражнения на этих же уровнях;

работа над артикулированием звуков, развитие дикции, уп- ражнения по усвоению интонации; усвоение орфоэпии;

специальные упражнения в словоизменении: пил, пила, пили;

специальные упражнения в словообразовании: сад, садик, садовый, садовник;

выразительное чтение, декламация;

специальные упражнения в проговаривании;

общее речевое развитие: обогащение словаря, развитие ме- ханизмов образования морфологических форм, построение синтак- сических конструкций и т.п.

Проговаривание — это упражнение, которое положительно ска- зывается на развитии фонематического слуха. Проговаривание мо- жет быть орфоэпическим (литературное произношение) и орфогра- фическим (буквенное произношение). Чтобы орфоэпия и орфогра- фия не противоречили друг другу, необходимо практиковать перед письмом слова его двоякое прочтение, произношение: вначале ор- фоэпическое, а затем орфографическое. Проговаривание с ясным произнесением букв (ммм-ооо-ррр-ооо-ззз), с особенным выделе- нием орфограмм вырабатывает у детей внимание к буквенному со- ставу слова, умение замечать несовпадения произношения и напи- сания, не подчиняться слепо произношению при письме.

Развивающийся фонематический слух способствует возникно- вению и развитию орфографической зоркости. Она, как и речевой слух, является одним из обязательных условий овладения орфог- рафическими умениями и навыками.

Орфографическая зоркость — это способность, умение быстро обнаруживать в тексте, в словах и их сочетаниях орфограммы, а также определять их типы. Орфографическая зоркость предпола- гает также умение обнаруживать ошибки, допущенные пишущим. Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформирован- ность является одной из главных причин допускаемых ошибок.

Орфографическая зоркость формируется в процессе языкового анализа и синтеза, выделения звуков и букв, морфем при чтении, при письме диктантов, при списывании, если оно осложнено задани- ями, и в других упражнениях. При систематической отработке зор- кость автоматизируется и становится компонентом орфографическо- го навыка, обеспечивая обнаружение и опознавание орфограммы.

Орфографическая зоркость создает основу успешной самопро- верки письменных работ учащимися, т.е. способности видеть допу- щенные ошибки. Стимулированием самоконтроля является то, что самостоятельно сделанные исправления не должны приводить к сни- жению оценки за письменную работу, наоборот, умения в области самопроверки должны поощряться.

Сознательный подход к усвоению орфографии учащимися обес- печивает понимание языковых значений. В данном случае под язы- ковыми значениями понимается содержание целых высказываний, смысл отдельных предложений, оборотов речи, словосочетаний, зна-

чения слов и фразеологических единиц, значения отдельных мор- фем в составе слова, а также грамматическое значение слов, слово- форм и морфем.

Точное и ясное понимание значения слова необходимо для вы- деления в нем корня и других морфем, для подбора проверочных родственных слов, для определения части речи и формы слова, для ясного понимания его связей в предложении. А понимание значе- ния словосочетаний и предложений нужно для более точного уяс- нения значения слов и для характеристики форм частей речи.

В современной методике обучения правописанию главным, ре- шающим фактором признается фактор сознательной работы уча- щихся, осознанного подхода к орфографическому явлению; при этом учитываются:

значение текста, предложения, словосочетания, слова, мор- фемы;

грамматическое значение слова, его грамматические связи в словосочетании и предложении;

словообразовательная структура слова, его морфемный со- став, словообразовательная модель, словообразовательное гнездо;

законы фонетики и графики;

правила орфографии и традиция.

Помимо фактора сознательного усвоения орфографии значи- тельную роль играет зрительный фактор в обучении. Зрительному запоминанию помогает применение плакатов с трудными словами, с цветным выделением орфограмм. Рекомендуется много писать, списывание — один из важных видов упражнения, но списывание надо подкреплять аналитико-синтетическими заданиями: подчеркнуть, выделить графически, изменить формы, проверить орфограммы, найти и исправить ошибки.

К зрительному фактору усвоения правописания тесно при- мыкает рукодвигательный фактор: навык держания ручки, опре- деление положения тела, тетради, умение придерживаться стро- ки, соблюдать поля, выдерживать размер и пропорции букв и т.д. Усвоение грамотного письма зависит также от каллиграфии: аккуратно, четко написанные буквы лучше воспринимаются и запоминаются. Плохое написание приводит иногда к ошибкам даже в тех случаях, когда нет орфограммы (так называемые «опис- ки»).

>

звукобуквенный состав слов. Причем орфографическим целям служит не только буквенное проговаривание, но и оба варианта вместе, так как двойное произнесение вырабатывает речевой слух. Проговаривание должно происходить не только вслух, но и мыс- ленно, про себя, что приближает ученика к естественным усло- виям письма.

Уделяя внимание всем перечисленным факторам, отметим еще раз важность осознанности всей деятельности учащихся, объясне- ния несовпадений звучания и письма, способов проверки орфог- рамм, словообразовательного анализа.

Работа над ошибками — это актуализация цепи правильных знаний и затормаживание неверных. Оправдала себя следующая «программа» работы над ошибками, предлагаемая учащимся (воз- можный вариант).

Памятка

Как работать над ошибками

Если пропущена, недописана или переставлена буква, напи- ши слово правильно, раздели его на слоги. Подчеркни букву, кото- рую пропустил, обозначь ударение.

Если допущена ошибка на правило, определи, в какой час- ти слова она находится. Для этого разбери слово по составу.

Если ошибка допущена в приставке, узнай в учебнике, как она пишется, и напиши слово правильно. Подбери и напиши три слова с той же приставкой. Подчеркни приставку и обозначь ударение.

Если ошибка в корне, узнай, на какое правило. Напиши про- верочное правило, обозначь ударение, выдели корень. Напиши еще несколько однокоренных слов. Во всех словах выдели корень.

Если ошибка в суффиксе, узнай, как он пишется, и напиши еще два слова с тем же суффиксом. Выдели во всех словах суф- фикс.

Если ошибка в окончании существительного, то выпиши это слово вместе с тем словом, с которым оно связано. Укажи вопрос, падеж, склонение, окончание. Составь предложение с су- ществительным в этом падеже.

Если ошибка в окончании прилагательного, то выпиши прила- гательное вместе с существительным, по роду и падежу существи- тельного узнай род и падеж прилагательного, вспомни окончание. Про- верь себя вопросом. Составь предложение с прилагательным в том же падеже.

Если ошибка в окончании глагола, выпиши неопределенную форму глагола и узнай спряжение, определи время, лицо и число глагола. Напиши окончание. Составь предложение с этим же гла- голом в другом лице.

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМ ПРАВИЛОМ

Формирование навыка грамотного письма базируется на усво- ении грамматической теории и орфографических правил.

Орфографические правила регулируют написание не одного сло- ва, а целой группы слов, объединенных прежде всего на основе грамматической общности. Под правилом понимаются указания нор- мативов обобщенного характера, относящихся к целому ряду од- нородных языковых фактов. Основное назначение правила — обоб- щать однородные орфограммы.

Усвоение орфографических правил невозможно без определен- ного уровня владения грамматическим, фонетическим, словообра- зовательным материалом. Грамматическая теория — это фундамент орфографического правила. В связи с этим в начальной школе при- нят порядок изучения орфографического правила, согласно которому правило входит в грамматическую или словообразовательную тему как ее составная часть. Орфографическое правило непосредственно следует за изучением элементов грамматической теории. Напри- мер, изучается изменение имен прилагательных по родам, а в связи с этим формируется навык правописания родовых окончаний дан- ной части речи.

Методика изучения орфографического правила зависит от его специфики. Выделяются три группы правил:

одновариантные;

двухвариантные;

правила-рекомендации.

Одновариантные правила предполагают для одной и той же фо- нетической или грамматической ситуации один определенный ва- риант написания. Например, правописание гласных после шипя- щих (жи, ши, ча, ща, чу, щу).

Двухвариантные орфографические правила также содержат ука- зания на правописание орфограмм. Однако в таких правилах дает- ся несколько вариантов написания (обычно два). Выбор варианта написания обусловливается дополнительными (фонетическими или морфологическими) признаками орфограмм. Например, правопи- сание приставок раз-, воз-, низ- и др.

Правила-рекомендации — это правила проверки безударных глас- ных, звонких, глухих и непроизносимых согласных и некоторые другие.

При выборе методики изучения правила учитель ориентирует- ся на его тип. Основными компонентами процесса работы над ор- фографическим правилом являются:

раскрытие сущности правила;

овладение формулировкой правила;

применение правила в практике письма.

Раскрытие сущности правила означает выяснение следующих фактов:

написанием какой части слова, части речи или граммати- ческой формы управляет правило;

какие признаки выступают при этом в качестве ведущих.

Эти признаки обязательно учитывает учитель, подбирая язы- ковой материал для наблюдения при ознакомлении учащихся с правилом.

Работа над формулировкой правила проводится по учебнику. Важно, чтобы учащиеся осознали структуру правила. Поэтому вы- деляются составные части его формулировки. Перенос правила на новый языковой материал осуществляется прежде всего путем под- бора учащимися своих примеров на данное правило. Выделить ос- новное, то, что отражено в правиле, помогают вопросы, которые одновременно являются и планом формулировки правила.

Усвоение нового правила происходит в процессе выполнения практических упражнений. При этом необходимо устанавливать свя- зи нового правила с ранее известными. Связь эта может выра- жаться в противопоставлении правил или, наоборот, в установлении сходства. Например, предлоги и приставки сходны по графическо- му начертанию, но противоположны с точки зрения слитного и раздельного их написания.

Параллельное изучение некоторых правил оказывается более эффективным, чем последовательное (изучение правописания су- ществительных всех трех склонений, одновременная работа над глу- хими и звонкими согласными в конце и в середине слова).

Осознание правила зависит от наличия у детей конкретных представлений. Поэтому если учащиеся забыли правило, то нужно не требовать механического заучивания, а вновь на конкретном словесном материале выделить те особенности в написании слов, которые в обобщенном виде составляют содержание правила.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ

Методика обучения правописанию предусматривает применение:

метода языкового анализа и синтеза; _

метода запоминания, заучивания, или имитативного метода;

метода решения грамматико-орфографических задач.

Выбор метода и приема зависит:

от особенностей орфографического материала, от типа ор- фограммы;

от психолого-физиологических факторов усвоения материала;

—- от возрастных особенностей и возможностей детей и язы- ковой основы, уже изученного языкового материала.

Метод языкового анализа и синтеза предполагает постоянное по- вышение самостоятельности и познавательной активности учащихся.

Рассмотрим виды языкового анализа (его приемы).

Звукобуквенный анализ слов и словосочетаний применяется в основном,к словам, написание которых существенно расходится с произношением; используется преимущественно на тех этапах обу- чения, когда учащиеся еще не имеют достаточной грамматической основы для проверки орфограмм; слоговой анализ необходим при переносе слов со строки на строку.

Словообразовательный и морфемный анализ слов применяется при усвоении правописания корней, приставок, суффиксов, сты- ков морфем — всех орфограмм в морфемах, а также для отделения окончания и установления места орфограммы — в окончании, в корне и т.п.; при переносе слов.

Морфологический анализ — определение части речи и ее фор- мы, типа склонения или спряжения и пр. — используется при ус- воении правописания падежных и личных окончаний, при разли- чении приставок и предлогов и их слитном и раздельном написа- нии, при различении -тся и -ться, а также при переносе слов.

Синтаксический анализ — выяснение связей между словами в словосочетаниях и предложениях, определение границ и струк- туры предложений — применяется при усвоении правописания па- дежных и личных окончаний, при различении предлогов и при- ставок, при написании заглавной буквы в начале предложения; син- таксический анализ необходим также для понимания значения слов и их сочетаний и определения морфологических признаков.

Семантический анализ — выяснение значения слов (прямых и переносных значений, многозначности, оттенков значений), их со- четаний, предложений и текста — необходим в любом случае, но особенно при подборе родственных проверочных слов, при опреде- лении грамматических связей в словосочетании и предложении, при употреблении заглавной буквы в именах собственных и пр.

Перечислим виды языкового синтеза (его приемы).

Синтез на уровне звуков и букв, т.е. составление слова из букв, звукослияния в слоге и в слове, объединение слогов, приме- няется для закрепления правописания слов, написание которых расходится с произношением, для непроверяемых слов.

Синтез слов, т.е. словообразовательные упражнения — обра- зование новых слов, используется при подборе проверочных слов.

Синтез морфологических форм, т.е. образование падежных форм, форм числа с учетом склонения и спряжения, запись полу- ченных слов, необходим при усвоении правописания падежных и личных окончаний.

Синтез синтаксических конструкций (словосочетаний, пред- ложений) и текста, запись полученных форм применяется одно- временно с синтезом содержания выражаемой мысли. Особенно ва- жен для закрепления и практического применения всего комплек- са умений в области письма.

Анализ обычно идет впереди, до синтеза, но есть упражнения, в которых анализ и синтез тесно переплетены: это диктанты и комментированное письмо.

Метод запоминания (имитативный метод) предполагает по пре- имуществу репродуктивную деятельность учащихся. Он применя- ется,в основном,для усвоения слов, не проверяемых правилами (традиционные написания), а также тех слов, которые в началь- ных классах еще не могут быть проверены.

Виды упражнений, применяемые в рамках имитативного метода:

зрительные диктанты, различные виды письма по памяти и самодиктанты; различные виды списывания, осложненные анали- тико-синтетическими и иными заданиями;

использование плакатов и других средств наглядности со спис- ками трудных слов; выделение трудных слов на страницах учебников;

использование словарей;

буквенное проговаривание слов — в сопоставлении с орфоэ- пическим произношением, запоминание буквенного состава слов;

письмо с опорой на зрительную и рукодвигательную память.

Запоминание, заучивание вполне уместно при усвоении пра- вописания и проверяемых слов, например,с безударными гласны- ми в корне слова, в приставке или суффиксе, но оно неприменимо к правописанию окончаний, слитному или раздельному написанию приставок/предлогов, к употреблению заглавной буквы в именах собственных.

Метод решения грамматико-орфографических задач совпада- ет с проблемно-поисковым методом. Этот метод тесно связан с ме- тодом языкового анализа и синтеза, обеспечивает развивающее обу- чение и создает возможности для повышения уровня познаватель- ной активности и самостоятельности учащихся.

Для решения грамматико-орфографических задач нужна серь- езная основа в виде грамматических и иных языковых знаний, до- статочное речевое развитие, богатый словарный запас. Кроме того, школьники должны овладеть определенным уровнем аналитико- синтетических умений в области фонетики, графики, грамматики, а также орфографической зоркостью. Большое значение при ре- шении задач имеет быстрота выполнения умственных операций.

Орфографические упражнения способствуют выработке орфог- рафического навыка, если их выполнение носит систематический характер, а количество необходимо и достаточно. Упражнения на- правлены:

на формирование умения видеть орфограмму;

овладение операциями, обеспечивающими применение правила;

установление связи между частными операциями, т. е. вклю- чение их в единую систему действий;

уточнение учащимися сущности и формулировки правила.

Традиционно в методике выделяются следующие группы ор- фографических упражнений'.

грамматико-орфографический разбор;

списывание;

диктанты;

лексико-орфографические упражнения;

изложения.

В школьной практике орфографические упражнения одновре- менно характеризуются с двух сторон:

по форме выполнения (списывание, диктант и т.п.);

по характеру решаемой задачи (орфографические или ком- плексного типа).

Остановимся на видах упражнений.

Списывание — это передача в письменной форме зрительно воспринимаемого слова, предложения, текста. В начальных классах должно быть сформировано умение списывать. Начиная с буквар- ного периода, учитель систематически обучает детей правильности действий при списывании.

Памятка

Учись списывать

Прежде чем начинать списывать, прочитай целиком все, что нужно списать.

Каждое слово в предложении подели на слоги и диктуй себе по слогам.

Сравни свою запись с тем, с чего списывал.

В зависимости от цели, которую ставит учитель, списыванию может предшествовать подготовка: проговаривание слов с орфог- раммами, требующими проверки, и обоснование написания, под- счет в тексте орфограмм на определенное правило и т.п. Чтобы проверить уровень сформированное™ навыка списывания, проводят и контрольные работы по списыванию.

В современной школе используется более десяти приемов спи- сывания, но все они осложнены дополнительными заданиями по грамматике, фонетике, орфографии, словообразованию, что усили- вает произвольный характер запоминания и позволяет отработать применение орфографического правила.

В качестве материала для списывания используются слова, сло- восочетания, предложения и тексты. Важно, чтобы учащиеся спи-

сывали не только с печатного, но и с письменного текста. Списы- вание нередко сопровождается устным орфографическим прогова- риванием или комментированием написаний. Обязательным усло- вием списывания является полное понимание учащимися значения слов и текста.

Списывание может быть выборочным, т.е. списыванием не всего текста, а лишь отдельных слов (предложений), отвечающих зада- нию.

Диктант — вид орфографического упражнения, сущность ко- торого для учащихся состоит в записи воспринимаемого на слух слова, предложения, текста. По основной цели проведения все дик- танты делятся на обучающие и контрольные. Главная задача обу- чающих диктантов — научить детей правописанию, основная же цель контрольных — проверить уже усвоенные знания.

Обучающие диктанты делятся на предупредительные, объяс- нительные и комментированные в зависимости от того, когда про- водится объяснение диктуемого текста: перед диктовкой, после или во время нее.

Предупредительный диктант используется в целях отработки приемов применения правила, направлен на овладение учащимися алгоритмом действий и проводится непосредственно после изуче- ния той или иной темы, а также в тех случаях, когда учебный материал долгое время не повторятся, т.е. его цель — предупредить появление ошибок. Диктуемый учителем текст подвергается орфог- рафическому разбору до записи его учащимися (сначала объясне- ние, затем запись).

Предупредительный диктант имеет свои недостатки.

После разбора орфограммы учащиеся нередко пишут текст, не думая над правописанием, т.е. механически.

При проведении разбора обычно работают только сильные ученики.

Объяснительный диктант включает объяснение и доказатель- ство написания орфограммы после того, как записано все предло- жение или текст. Этот вид диктанта представляет собой коллек- тивную проверку написанного, развивает внимание учащихся к ор- фограммам. Такие диктанты проводятся на этапе закрепления и отработки навыка правописания, а также при повторении ранее пройденного материала. В процессе записи текста учащиеся под- черкивают орфограммы, требующие проверки, после записи — кон- тролируют правильность выполнения работы. Разновидностью та- кого диктанта являются диктанты с пропущенными орфограммами. В этом случае учащиеся пропускают буквы (орфограммы), если не знают или сомневаются в написании. Такой прием предупреждает появление ошибок и большого количества исправлений.

По сравнению с предупредительным объяснительный диктант требует от учеников большей самостоятельности. Объяснительные и предупредительные диктанты могут быть зрительными или слу- ховыми. В первом случае учащиеся видят на доске или в книгах разбираемый текст, а во втором — объяснение орфограмм ведется устно. Возможно сочетание предупредительного диктанта с объяс- нительным (диктант проводится как объяснительный, а ошибки на неизученные правила предупреждаются).

Комментированный диктант предполагает объяснение орфо- грамм непосредственно в процессе письма. Обучение комментиро- ванию начинается в период обучения грамоте.

По характеру операций с диктуемым материалом различают выборочные, свободные и творческие диктанты.

Выборочный диктант требует записи не всего текста, диктуе- мого учителем, а только части, соответствующей заданию. Напри- мер, записывают слова только на определенное правило. Этот вид диктанта нельзя давать тогда, когда формы выписываемых слов можно определить только в контексте (правописание падежных окончаний, -тся и -ться в глаголах и т.д.). Выборочный диктант можно проводить в нескольких формах. Наиболее простая — вы- писывание слов без их изменения, наиболее трудная — выбороч- ная запись с предварительным изменением слов.

Выборочный диктант в сравнении с другими видами ценен тем, что исключает возможность механической записи, позволяет да- вать очень насыщенный изучаемыми орфограммами материал, спо- собствует лучшему восприятию и запоминанию слов, развитию ор- фографической зоркости.

Свободный диктант предполагает запись диктуемого текста, при которой учащимся предоставляется право его изменения, свобод- ного выбора слов и выражений при сохранении общего смысла. Этот вид работы способствует выработке навыка запоминания дик- туемого; при проведении свободного диктанта у детей воспитывается внимательность, развиваются сообразительность, логическая память.

Как средство обучения орфографии свободный диктант усту- пает другим видам, ибо при свободной диктовке ученики заменя- ют трудные в орфографическом отношении слова другими, менее сложными.

Методика проведения этого вида диктанта такова: учитель сна- чала читает весь текст и проводит работу над его содержанием, затем читает текст по частям, а ученики пишут. К чтению после- дующей части нужно переходить только тогда, когда все учащиеся напишут предыдущую.

Творческим диктантом принято называть работу, состоящую в записи диктуемого текста с предварительным изменением. Разли- чают несколько видов творческих изменений:

диктант с вставкой слов (распространение предложений);

диктант с изменением грамматической формы слов.

В целях активизации учащихся на уроках русского языка про- водятся самодиктанты, диктант с обоснованием и диктант «Прове- ряю себя».

Самодиктант, или письмо по памяти: учащиеся запоминают текст, воспринятый на слух, и затем записывают его самостоятель- но, диктуя себе.

Суть диктанта с обоснованием заключается в следующем: уче- ник сначала дает письменное объяснение написания диктуемого сло- ва, а затем записывает само слово. Обоснование непременно долж- но предшествовать написанию, что приучает пишущего сначала ду- мать над тем, как написать слово, а потом уже записывать его. Обоснование может заключаться в написании проверочного слова или указании его грамматической формы. Обоснование, проводи- мое в целях предупреждения ошибок, может выполняться не толь- ко письменно, но и устно. Этот вид диктанта является своего рода предупредительным диктантом.

Методика диктанта «Проверяю себя» такова. В процессе запи- си текста дети подчеркивают все те орфограммы, в написании ко- торых они сомневаются, чтобы потом спросить у учителя, правильно ли они написали то или иное слово. Ученики могут задавать любые вопросы, причем количество подчеркиваний и исправлений на оценку не влияют. Этот вид работы является разновидностью объяснительного диктанта.

Проверочный (контрольный) диктант ставит своей целью вы- яснить, насколько дети овладели только что изученным правилом и ранее отработанными. Текст читается целиком, затем диктуется по предложениям или по частям в 2—3 слова (если предложение состоит из 6 и более слов). При проведении контрольного диктанта на последнем году обучения каждое предложение прочитывается всего один раз, дети повторяют его про себя и записывают. После того как дети запишут весь текст, учитель еще раз читает его, де- лая значительные паузы между предложениями, чтобы учащиеся смогли проверить написанное. В качестве проверочного может про- водиться и словарный диктант, объем которого от 8 (в I классе) до 15 слов (в III классе).

Изложение как вид орфографического упражнения характери- зуется четко выраженной направленностью на развитие речи уча- щихся. Изложение проводится на заключительном этапе изучения орфографической темы, когда учащиеся овладели правилом и на- учились его применять.

Особым видом упражнений можно считать орфографический разбор — вид языкового анализа. Он состоит в обнаружении в сло-

вах, словосочетаниях, в тексте орфограмм, в их разъяснении, в ука- зании способов их проверки. Различаются полный орфографичес- кий разбор, когда разбору подвергаются все орфограммы, и тема- тический (выборочный), когда разбору подвергаются орфограммы лишь на определенную тему. Орфографический разбор выполня- ется устно, при письменном выполнении используются графичес- кие условные обозначения.

г

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ

*1. Составьте тезисный план каждого раздела темы.

Перечислите правила графики.

Назовите разделы орфографии.

Перечислите основные принципы орфографии.

Что следует понимать под орфограммой? орфографическим полем?

Перечислите опознавательные признаки орфограммы.

Назовите этапы орфографического действия.

Каковы условия, необходимые для выбора способа проверки орфограммы?

Какие навыки и умения лежат в основе орфографического на- выка?

Назовите этапы формирования орфографического навыка.

Перечислите условия формирования орфографического на- выка.

Раскройте понятие «орфографическая зоркость» и назовите приемы ее развития.

Назовите факторы, влияющие на усвоение орфографии.

Каково значение проговаривания?

Каково значение проведения систематической работы над ошибками?

Назовите компоненты процесса работы над орфографическим правилом.

Назовите методы обучения правописанию.

Перечислите виды анализа и синтеза, используемые при обу- чении правописанию.

Назовите упражнения, способствующие выработке орфографи- ческого навыка.

Перечислите виды диктантов.

Объясните термины и понятия:

алфавит

графика

диктант

дифференцирующие

написания зрительный фактор изложение

имитативный метод метод запоминания морфологический принцип орфограмма

орфографическая задача орфографическая зоркость орфографический навык орфографический разбор орфографическое действие орфографическое поле орфографическое проговаривание орфографическое умение орфографическое упражнение орфография

орфоэпическое проговаривание признаки орфограммы рукодвигательный фактор самопроверка слуховой фактор списывание

традиционный принцип фонема

фонематический принцип фонематический слух фонетический принцип языковой анализ языковой синтез

орфографическое правило языковые единицы

Составьте логическую цепочку из 5—10 понятий, связанных между собой.

**1. Раскройте сущность каждого принципа русской орфографии.

Выполните анализ текста с точки зрения наличия орфограмм.

В данном тексте найдите все орфограммы и выделите их ор- фографическое поле (см. Дидактический материал № 1).

Пользуясь учебниками русского языка для начальной школы, назовите все орфограммы, изучаемые на этой ступени.

Докажите, что орфографический навык невозможно сформи- ровать без предварительной выработки умений:

передавать на письме звуки буквами;

выполнять фонетический анализ;

устанавливать морфемный состав слова;

видеть и узнавать орфограмму;

подбирать правильно проверочное слово.

Докажите, что формирование орфографического навыка зави- сит от четкой последовательности этапов этого процесса.

Какие упражнения направлены на формирование фонемати- ческого слуха?

Изложите методику работы по развитию орфографической зор- кости.

Выполните анализ орфографических ошибок, допущенных уча- щимися. Спланируйте дифференцированный подход к организа- ции работы над ошибками (см. Дидактический материал № 3).

Охарактеризуйте различные типы орфографических правил.

Опишите методику работы по усвоению какого-либо орфог- рафического правила.

Назовите методы знакомства с новым материалом, которые вы используете при объяснении следующих правил, обоснуй- те свой выбор:

правописание ча, ща, чу, щу;

правописание разделительного мягкого знака;

правописание удвоенных согласных;

правила переноса.

Раскройте суть каждого метода обучения правописанию.

Изложите методику проведения каждого из видов диктантов.

Выпишите и объясните специальные термины и понятия, со- держащиеся в теме.

***1. В чем сходство и различие фонематического и морфологичес- кого принципов орфографии?

Пользуясь материалами учебников русского языка для началь- ных классов, докажите, что при ознакомлении с любой ор- фограммой рассматриваются ее признаки. Определите, какие из них общие, а какие частные.

Найдите в учебниках русского языка для начальных классов упражнения, направленные на развитие:

фонематического слуха;

орфографической зоркости.

Выполните анализ уроков русского языка с точки зрения при- сутствия факторов, влияющих на усвоение орфографии (см. Дидактический материал № 2).

По материалам учебника русского языка изложите последо- вательность работы над одним из орфографических правил.

Классифицируйте упражнения и задания, предлагаемые уча- щимся при изучении конкретной орфограммы, с точки зре- ния их методической направленности.

Дайте сравнительную характеристику предупредительного и объяснительного диктантов.

Перечислите термины и понятия, которыми вы воспользуе- тесь при ответе по теме:

Научные основы методики обучения правописанию.

Понятие об орфограмме.

Условия формирования орфографического навыка.

Методика работы над орфографическим правилом.

Орфографические упражнения и методика их проведения.

Разработайте фрагменты уроков:

«Работа по ознакомлению с орфографическим правилом».

«Работа по усвоению орфографического правила».

«Система упражнений для формирования орфографического навыка».

Дополнительная литература

Методика грамматики и орфографии в начальных классах / Под ред. Н. Рождественского. 2-е изд. М., 1979.

Львов М. Основы обучения правописанию в начальной школе: Учеб. пособие для слушателей ФПК. М., 1988.

3. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений /Под ред. М. С. Со- ловейчик. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1994.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ № 1

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Задания

Найдите и назовите имеющиеся в тексте орфограммы. По каким признакам вы их определили?

Выделите в тексте орфограммы, связанные с обозначением зву- ков буквами. Укажите их виды.

Какие виды списывания и диктантов можно предложить по этим текстам?

класс

Жила у Веры Шиловой кошка Мурка. Любила она птиц ловить. Схватит Мурка птичку и несет под крыльцо. От птицы толь- ко пух оставит. Мне было жаль птиц. Часто я сажал Мурку в чу- лан. Пусть там ловит мышей.

В селе большой школьный сад. В саду работают все учени- ки. Который год ребята делают посадки. Вот Юра Щукин и Лёня Чуркин сажают яблони. Дружно идет работа. В саду много ягод и цветов. Скоро настанет пора убирать урожай.

класс

Ночью раздался страшный треск. К утру река вздулась. Около леса вода затопила дом лесника. Семья лесника спасалась на кры- ше. Скоро в небе загудел вертолет. Летчики спасли людей.

Хорошо в лесу в полдень. Красноватые сосны развесили свои иглистые вершины. Зеленые елочки выгибают колючие ветви. Кра- суется белая березка с душистыми листочками. Дрожит серая оси- на. Коренастый дуб раскинул свои резные листья.

класс

В золотые осенние дни готовились к отлету журавли. Покру- жились они над рекой, над родным болотом. Вот стройные косяки потянулись в дальние страны. Над лесами, полями, городами высо- ко в небе летели журавли. В глухом лесу сделали отдых.

Еще темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке по- казалась ранняя зорька.

Скоро взойдет над рекой веселое солнце. Высоко взлетят жу- равли. С неба услышим мы их прощальные голоса. До свидания, журавли! До радостной встречи весной!

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ № 2

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Задания

Определите, какие факторы влияют на усвоение орфографичес- ких знаний в процессе выполнения заданий и упражнений на данных уроках.

Определите вид работ, проводимых на этих уроках.

Сформулируйте методическую задачу, решаемую на каждом этапе урока.

Урок на тему «Мягкий знак на конце слов»

(И класс, I—IV)

Проверка домашнего задания.

Прочитайте текст. Какие знаки стоят в конце предложе- ний? Почему?

Какое значение имеет слово хлеб в первом предложении ?

Запись под диктовку слов с непроверяемыми гласными: ка- рандаш, работа, медведь, колхоз. Объяснение написания, исправ- ление ошибок.

Сообщение темы и цели урока.

Наблюдение над мягким согласным звуком на конце слова и его обозначением по упражнению учебника. Учащиеся подво- дятся к выводу, что мягкий согласный в конце слова обозначается двумя буквами: согласной буквой и мягким знаком. Дается обра- зец рассуждения:

На конце слова декабрь произносится мягкий согласный звук [р’], который на письме обозначаем буквой «эр» и мягким знаком.

Упражнения в написании слов с мягким согласным звуком на конце (по учебнику).

Итог урока.

Что обозначает мягкий знак в конце слова ?

Почему важно знать, когда пишется мягкий знак?

Домашнее задание.

Урок на тему «Распознавание слов, которые различаются гласной буквой в корне»

(III класс, I—IV)

Диктант с предварительной подготовкой по тексту учеб- ника.

Распознавание слов, сходных по звучанию. Учитель читает предложения:

Вокруг раскинулись густые леса. Лиса живет в норе.

Найдите в предложениях слова, сходные по звучанию.

Чем они различаются?

Выясняется, что слова различаются по смыслу. Учащиеся под- бирают однокоренные проверочные слова и устанавливают, что эти слова пишутся неодинаково. Предложения записываются.

Прежде чем писать слово, нужно выяснить для себя его зна- чение.

Предупредительный диктант.

Волосы у отца уже стали седеть. 2) Хорошо вечером сидеть у костра. 3) Птичка вила гнездо. 4) Дорожка вела к озеру. 5) Кот слизал сметану. 6) Мальчик слезал с дерева.

Работа над структурой текста. Выборочное списывание тек- ста из учебника. Составление концовки текста.

Домашнее задание.

Урок на тему «Правописание глаголов прошедшего времени»

(IV класс, I-IV)

Постановка учебной задачи.

Прочитайте в учебнике тему сегодняшнего урока.

Что вы знаете о глаголах в прошедшем времени ?

По какому плану вы бы сделали обобщение?

Коллективно составляется план.

Наблюдения над особенностями глаголов прошедшего вре- мени (по тексту упражнения учебника).

Поставьте к глаголам вопросы.

Сделайте вывод о глаголах в прошедшем времени.

Разберите по составу глаголы шуршал, загнал, зазеленел, заголубел, вылетела.

Сделайте вывод о суффиксе глаголов прошедшего времени.

Письмо по памяти.

Изменение глаголов по числам и родам (по тексту упраж- нения учебника).

Работа с выводом об окончаниях по учебнику.

Диктант с предварительной подготовкой.

Обобщение о глаголах прошедшего времени по плану, со- ставленному в начале урока.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ № 3

ПРИМЕРЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ II КЛАССА

Задания

Пользуясь различными способами правки, отметьте ошибки.

Назовите ошибки, типичные для всех учеников и для каждого ученика в отдельности. Укажите их причину.

Спланируйте работу над ошибками.

Работа № 1

Над лесом взошло сонце. Лучи его заиграли по реке, на кустах. Кругом тишина и прохлада. Птицы щебечут в чаще деревьев. Среди палей поузкой дорожке идет группа ребят. Эго пионеры. Вожатый Игорь Ушаков ведет отряд в колхоз Дубки. Ребята спишат накол- хозные паля. Своей работой помогут колхозникам собрать урожай.

Работа № 2

Над лесом взошло солнце. Лучи ево заиграли по рике, на кус- тах. Кругом тишна и прохлада. Птицы щебечут в чаще диревьев. Среди полей по уской дорошке идет группа ребят. Это пеонеры. Вожатый Игорь Ушаков ведет отрят в калхоз Дубки. Рибята спе- шат на колхозные поля. Своей работой помогут колхозникам со- брать уржай.

Работа № 3

Над лесом взошло солнце. Лучи его заиграли пореке, на кус- тах. Кругом тишина и прохлада. Птицы щебечут в чаще деревев. Среди полей по узкой дорожке идет группа ребят. Это пионеры. Вожатый игорь ушаков ведет отряд в колхоз дубки. Ребята спешат на колхозные поля. Своей работой помогут колхозникам собрать урожай.

Работа № 4

Над лесом взошло солнце. Лучи его заиграли по реке, на кус- тах. Кругом тишына и прахлада. Птицы щебечут в чяще деревьев. Среди палей по узкой дорожке идет група ребят. Это пионеры. Во- жатый Игорь Ушаков ведет отряд в колхоз Дубки. Ребята спишат на колхозные поля. Сваей работой помогут колхозникам собрать урожай.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ФОНЕТИКИ И ГРАФИКИ

План:

Роль фонетических знаний в овладении устной и письменной речью.

Методика ознакомления со звуками и буквами, гласными и со- гласными.

Ознакомление с твердыми и мягкими согласными звуками и обо- значением их на письме.

Ознакомление с глухими и звонкими согласными звуками и обо- значением их на письме.

Методика работы над слогом, ударением, ударными и безударны- ми гласными.

Обучение правописанию на основе соотнесения звука и буквы.

РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ОВЛАДЕНИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Речевое развитие детей зависит от правильной организации и содержания работы над элементами фонетики и графики. В связи с этим важная роль в овладении младшими школьниками устной и письменной речью отводится усвоению фонетических знаний.

С опорой на фонетику первоклассники овладевают процес- сом чтения и письма в период обучения грамоте.

Фонетические знания составляют основу правильного про- изношения.

Фонетические знания во взаимодействии с морфологичес- кими и словообразовательными создают базу для формирования орфографических навыков (правописание безударных гласных, пар- ных звонких и глухих согласных и т.п.).

Фонетические знания необходимы для осознанного интониро- вания предложений, соблюдения логического ударения, пауз и т.д.

Знание звукового состава слова важно для понимания его смысла и правильного употребления в речи.

Согласно школьной программе учащиеся начальных классов ов- ладевают комплексом фонетико-графических умений. Это умения:

распознавать звук и букву;

отличать гласные звуки от согласных;

узнавать согласные парные по звонкости и глухости, не- парные звонкие, непарные глухие;

различать согласные парные по мягкости и твердости, все- гда твердые и всегда мягкие;

делить слово на слоги, находить и выделять ударный слог;

правильно обозначать с помощью гласных букв мягкие и твердые согласные на письме;

пользоваться буквой ь для обозначения мягкости согласных звуков и как разделительным знаком.

Изучение фонетики и графики занимает центральное место в I классе, так как учащиеся овладевают процессом чтения и письма. Во II и III классах программа не включает новых сведений, однако фонетические знания вступают в новые связи с другими разделами языкознания. Раздел «Звуки и буквы» имеется в программе всех трех лет начального обучения русскому языку, но основным он является в I классе. Именно здесь формируются основные знания и умения по разделу, которые в последующих классах лишь закрепляются.

Раздел «Звуки и буквы» включает следующие темы: «Гласные и согласные звуки и буквы», «Слог», «Мягкость согласных и ее обозначение на письме», «Ударение», «Звонкие и глухие соглас- ные» и т.д. Изучение всех этих тем опирается на те умения и на- выки, которые дети получают в период обучения грамоте.

Основная задача изучения этого раздела на уроках грамматики остается практической: развивать у детей правильное и четкое про- изношение слов, умение членить слова на слоги, выделять в них звуки и обозначать их на письме. Решение этой задачи предпола- гает овладение учащимися такими умственными операциями, как анализ, синтез, сравнение, классификация, а также усвоение неко- торых элементов знаний о природе звуков, их взаимодействии в составе слов, их своеобразии по сравнению с буквами и т.п.

МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО ЗВУКАМИ И БУКВАМИ, ГЛАСНЫМИ И СОГЛАСНЫМИ

В начальных классах школы не вводится определение звука, так как это довольно сложное понятие. Тем не менее необходимо создать правильное научное представление о звуке. Ведущим при- емом при этом является наблюдение над произношением звуков в слове, над зависимостью звукового состава слова от его лексичес- кого значения: сом — сок, будка — булка и т.п.

Работа над осознанием звукового состава слова начинается еще в период обучения грамоте. Дети узнают, что произнесенное или услы-

шанное слово состоит из звуков. Они учатся проводить звуковой ана- лиз слова, т.е. делить слово на слоги, называть в определенной пос- ледовательности звуки, из которых состоит слово. Важно, чтобы уча- щиеся не подменяли звукового анализа буквенным. В послебуквар- ный период необходимо продолжать работу над усовершенствованием умения устанавливать последовательность звуков в слове, используя для этого, например, упражнения в звуковом анализе слова.

Звуки речи делятся на две большие группы: гласные и соглас- ные. При классификации звуков на гласные и согласные учащи- мися учитываются несколько признаков:

способ произношения (при произнесении гласного звука воздух свободно проходит через полость рта; при произнесении со- гласного звука воздух встречает преграду);

характер звучания (гласный состоит только из голоса, при произнесении согласного слышатся голос и шум или только шум);

способность образовывать слог (гласный образует слог, со- гласный слога не составляет).