- •Конспект лекций для подготовки к экзамену Вопрос 1. Понятие и сущность управленческих решений

- •Вопрос 8. Принципы принятия управленческих решений

- •Вопрос 2. Классификация управленческих решений.

- •Вопрос 4. Задачи разработки, принятия и реализации управленческих решений

- •Вопрос 4. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений

- •Вопрос 5. Формы управленческих решений

- •Вопрос 6. Этапы принятия управленческих решений

- •Вопрос 7. Типы задач принятия решений.

- •Основные положения теории игр

- •Форма представления игры

Вопрос 7. Типы задач принятия решений.

Задача принятия решения (ЗПР) — одна из самых распространенных задач в теории и практике управления, это выбор метода разработки управленческого решения [22]. Для того чтобы сделать такой выбор, необходимо четко определить цель и критерии (показатели качества), по которым будет производиться оценка некоторого набора альтернативных вариантов.

Выбор зависит от количества и качества доступной информации. Данные, необходимые для осуществления обоснованного выбора, можно разделить на четыре категории [1]:

информация об альтернативных вариантах;

информация о критериях выбора;

информация о предпочтениях;

информация об окружении задач.

Задачи принятия решений отличаются большим многообразием, классифицировать их можно по различным признакам, в том числе характеризующим количество и качество доступной информации. В общем случае задачи принятия решений можно представить следующим набором информации [1]:

<Т, А, К, X, F, G, D>,

где Т — постановка задачи (например, выбрать лучшую альтернативу или упорядочить весь набор);

А — множество допустимых альтернативных вариантов;

К — множество критериев выбора;

X — множество методов измерения предпочтений (например, использование различных шкал);

F— отображение множества допустимых альтернатив во множество критериальных оценок (исходы);

G — система предпочтений эксперта;

D — решающее правило, отображающее систему предпочтений.

Задачи принятия решений можно классифицировать по нескольким признакам [1].

По типу ситуации принятия решения:

1. задачи принятия решений в условиях определенности — задачи, для решения которых имеется достаточная и достоверная количественная информация. В этом случае с успехом применяются методы математического программирования, суть которых состоит в нахождении оптимальных решений на базе математической модели реального объекта. Основные условия применимости методов математического программирования следующие:

задача хорошо формализована, т.е. создана адекватная математическая модель реального объекта;

существует некоторая единственная целевая функция (критерий оптимизации), позволяющая судить о качестве рассматриваемых альтернативных вариантов;

имеется возможность количественной оценки значений целевой функции;

задача имеет определенные степени свободы (ресурсы оптимизации), т.е. некоторые параметры функционирования системы, которые можно произвольно изменять в некоторых пределах в целях улучшения значений целевой функции;

2. задачи в условиях риска — возникают в тех случаях, когда возможные исходы можно описать с помощью некоторого вероятностного распределения. Для построения распределения вероятностей необходимо либо иметь в распоряжении статистические данные, либо привлекать знания экспертов. Обычно для решения задач этого типа применяются методы теории одномерной или многомерной полезности. Эти задачи занимают место на границе между задачами принятия решений в условиях определенности и неопределенности. Для решения этих задач привлекается вся доступная информация (количественная и качественная);

3. задачи в условиях неопределенности — имеют место тогда, когда информация, необходимая для принятия решений, неточная, неполная, некачественная, а формальные модели исследуемой системы либо слишком сложны, либо отсутствуют. В таких случаях для решения задачи обычно привлекаются знания экспертов.

В отличие от подхода, принятого в экспертных системах, для решения ЗПР знания экспертов обычно выражены в виде некоторых количественных данных, называемых предпочтениями;

4. задачи в условиях конфликта — наиболее сложный и малоразработанный с методологических позиций тип задач. Подобные ситуации рассматриваются в теории игр. На практике такие ситуации встречаются достаточно часто. Обычно их пытаются свести к одной из первых двух ситуаций либо используют для принятия решений неформализованные методы [1, 18];

По количеству критериев выбора решений:

- ЗПР с одним критерием выбора;

- многокритериальные ЗПР;

По количеству вариантов решения

- ЗПРс двумя альтернативными вариантами решения;

- ЗПР с большим числом альтернативных вариантов;

По типу системы предпочтений эксперта. Предпочтения могут формироваться одним лицом или коллективом, в зависимости от этого задачи принятия решений можно классифицировать:

на задачи индивидуального принятия решений;

задачи коллективного принятия решений.

Таким образом, решение конкретной задачи принятия решения характеризуется выбором определенного метода. Рассмотрим понятие метода принятия решения и основные подходы к классификации методов принятия решений.

Вопрос. Понятие метода принятия решения, классификация методов принятия решений.

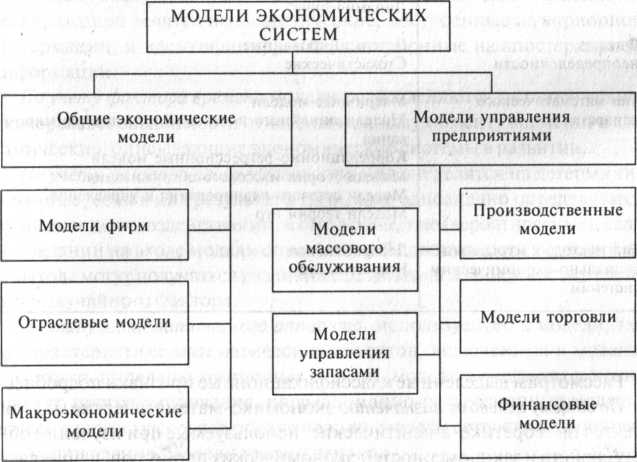

Экономико-математические методы определяются как обобщающее название комплекса экономических и математических научных дисциплин, объединенных для изучения социально-экономических систем и процессов [52].

Отсюда метод принятия решения — это экономико-математический метод, используемый для принятия конкретного управленческого решения.

В настоящее время существует множество классификаций методов принятия решений, основанных на различных признаках.

В табл. 3.1 приведена обобщающая классификация методов принятия решений по нескольким признакам.

Остановимся подробнее на втором классификационном признаке. Этот принцип классификации позволяет достаточно четко выделить четыре большие группы методов. Из множества известных методов и подходов к принятию решений наибольший интерес представляют те, которые дают возможность учитывать многокритериальность и неопределенность, а также позволяют осуществлять выбор решений из множеств аль- тернатив различного типа при наличии критериев, имеющих разные типы шкал измерения (эти методы относятся к четвертой группе).

В свою очередь, среди методов, образующих четвертую группу, наиболее перспективны декомпозиционные методы теории ожидаемой полезности, методы анализа иерархий и теории нечетких множеств. Данный выбор определен тем, что эти методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям универсальности, учета многокритериального выбора в условиях неопределенности из дискретного или непрерывного множества альтернатив, простоты подготовки и переработки экспертной информации (1).

Признак

|

Группа методов

|

Задействованный раздел научных дисциплин |

Методы, созданные на основе положений: оптимального (математического) программирования; теории управления запасами; теории исследования операций; теории массового обслуживания, и т.п.

|

Содержание и тип получаемой экспертной информации [1]

|

Методы, не требующие экспертной информации Методы, требующие (качественную, количественную) информацию о предпочтениях на множестве критериев Методы, требующие информацию о предпочтительности альтернатив Методы, требующие (качественную, количественную) информацию о предпочтениях на множестве критериев и о последствиях альтернатив

|

Этап процесса разработки и принятия решения

|

Методы, используемые на этапе диагностики проблемы Методы, используемые на этапе формулировки ограничений и критериев принятия решений Методы, используемые на этапе выявления альтернатив Методы, используемые на этапе оценки альтернатив Методы, используемые на этапе окончательного выбора решения Методы, используемые на этапе внедрения решения

|

Тип условий принятия решений

|

Методы, используемые для принятия решений в условиях определенности Методы, используемые для принятия решений в условиях риска Методы, используемые для принятия решений в условиях неопределенности Методы, используемые для принятия решений в условиях конфликта

|

Сфера деятельности

ЛПР

|

Методы, используемые для принятия решений в области финансов Методы, используемые для принятия решений в области маркетинга Методы, используемые для принятия решений в управлении персоналом Методы, используемые для принятия решений в области управления производством Методы, используемые для принятия решений в области управления качеством Методы, используемые для принятия решений в области управления инновациями и т.п.

|

Вопрос. Классификация методов разработки и принятия управленческих решений по этапам процесса разработки управленческого решения.

В процессе разработки и принятия управленческих решений лицо, принимающее решение, может применять различные методы, которые прямо или косвенно способствуют принятию оптимальных по различным критериям решений.

Для удобства изучения и использования этих методов их совокупность разбита на группы по этапам процесса разработки и принятия управленческих решений. Безусловно, некоторые методы универсальны и могут использоваться на нескольких или даже всех этапах процесса разработки и принятия решений. В этой связи методы включены в ту или иную группу по признаку их наиболее частого использования в рамках выполнения конкретного этапа процесса разработки и принятия решения.

Таким образом, выделяются методы, которые могут быть использованы в процессе разработки и принятия управленческих решений на этапах:

диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев;

определения и оценки альтернатив;

принятия (окончательного выбора и утверждения решения), его реализации и оценки результата.

В табл. представлен анализ особенностей, условий и ограничений применения существующих методов.

Отметим, что большинство методов имеет универсальный характер, однако, их группировка осуществлена на основании многолетних исследований авторов и направлена на систематизацию совокупности методов для упрощения процесса знакомства с ними, их изучения, а также для удобства их практического применения.

Характеристика методов разработки и принятия управленческих решений

Название метода |

Суть метода |

Назначение и условия применения метода |

Особенности метода |

Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев |

|||

Методы ситуационного анализа |

|||

Кейс-метод

|

Пошаговый разбор ситуаций

|

Применяется для анализа управленческих ситуаций

|

Отличается простотой и эффективностью

|

«Мозговая атака» в ситуационном анализе

|

Анализ ситуации путем генерации идей, их обсуждения, оценки и выработки коллективной точки зрения

|

Применяется для обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих ее дальнейшее развитие

|

Высокие требования к уровню квалификации и компетенции руководителя, возглавляющего заседание экспертов

|

Двух уровневое анкетирование

|

Установление влияющих факторов путем индивидуальной работы специалистов

|

Применяется не только для установления влияющих факторов, но и для решения других задач ситуационного анализа

|

Относится к числу универсальных методов ситуационного анализа

|

Факторный анализ

|

Получение аналитической зависимости, отражающей степень влияния факторов и изменения их значений на плановые или фактические показатели, характеризующие ситуацию

|

Применяется для оценки ожидаемых изменений ситуации при тех или иных ожидаемых изменениях факторов вследствие наметившихся тенденций либо управленческих воздействий, целесообразность которых устанавливается в процессе использования технологий ситуационного анализа

|

Аналитическая зависимость получается на основании статистических данных

|

Многомерное

шкалирование

|

На основании математической обработки информации устанавливаются факторы, влияющие на развитие ситуации

|

Применяется для сокращения числа факторов, которые необходимо принимать во внимание при анализе и оценке ситуации, а также для содержательной интерпретации получаемого набора факторов

|

Способствует понижению размерности ЗПР

|

Методы моделирования |

|||

Модели теории игр

|

Оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов

|

Применяется для определения наиболее важных и требующих учета факторов в ситуации принятия решений в условиях конкурентной борьбы

|

Используется не так часто в силу сложности и динамичности внешней среды

|

Модели теории массового обслуживания

|

Определение оптимального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в них

|

Применяется в условиях, когда для принятия решения требуется оценить оптимальное число каналов обслуживания, которые необходимо иметь для сбалансирования издержек в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их количества

|

Наиболее разработаны и удобны для использования методы, в которых входящий поток является пуассоновским |

Модели управления запасами

|

Определение времени размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах

|

Применяется для сведения к минимуму отрицательных последствий накопления запасов, что выражается в определенных издержках

|

Существует несколько систем регулирования запасов

|

Имитационное моделирование |

Создание модели и ее экспериментальное применение для определения изменений реальной ситуации |

Используется в ситуациях, связанных с чрезмерно большим числом переменных, трудностью математического анализа определенных зависимостей между переменными или высоким уровнем неопределенности

|

Все модели подразумевают применение имитации в широком смысле

|

Экономический анализ

|

Оценка финансово-экономического состояния предприятия

|

Используется в условиях доступности и достоверности бухгалтерской отчетности

|

Типичная экономическая модель основана на определении точки безубыточности

|

Оптимальное линейное программирование

|

Нахождение максимума или минимума целевой функции при заданных ограничениях |

Необходимое условие использования оптимального подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) — гибкость, альтернативность производственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения

|

Традиционные критерии оптимальности «максимум прибыли», «минимум затрат», «максимум рентабельности» и др. |

IDEF-моделирова- ние |

Анализ и разработка систем

|

Применяется для моделирования и анализа деятельности предприятий, так как предоставляет богатый набор возможностей для реинжиниринга бизнес-процессов

|

Метод основывается на технологии структурированного анализа и разработки (SADT) |

Методы, применяемые на этапе определения альтернатив

|

|||

Метод мозговой атаки |

Выявление и сопоставление индивидуальных суждений

|

Применяется в условиях наличия группы квалифицированных экспертов

|

Предназначен для активизации поиска различных вариантов решений и выбора наилучшего из них

|

Морфологический анализ |

Получение новых решений путем составления комбинаций элементов морфологической модели (матрицы)

|

Применяется для генерации альтернатив решений в условиях определения класса средств для выполнения заданных функций, а также параметров объекта

|

Может использоваться для прогнозирования

|

Методы ассоциаций и аналогий |

Выявление новых идей

|

Применяются для генерации альтернатив решений в условиях поиска модификаций известных систем

|

Характеризуются простотой и эффективностью

|

Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота

|

Подведение к решению проблемы с помощью наводящих вопросов |

Могут применяться как в индивидуальной работе, так и при коллективном обсуждении проблемы |

В вопросах содержатся рекомендации по апробированию эвристических приемов для решения поставленной задачи |

Метод «матриц открытия»

|

Выбор и изучение поля возможных решений с помощью матрицы

|

Применяется для систематизации имеющегося материала и определения отправных пунктов дальнейшего исследования

|

В отличие от метода морфологического анализа часть выбранных характеристик может относиться не к системе, а к условиям ее эксплуатации

|

Синектика

|

Поиск нужного решения благодаря преодолению психологической инерции, состоящей в стремлении решить проблему традиционным путем

|

Применяется для активизации творчества, позволяет выйти за рамки какого-то конкретного образа мыслей и значительно расширяет диапазон поиска новых идей |

Метод синектики широко использует личную аналогию (эмпатию)

|

Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив |

|||

Методы многокритеальной оценки |

Оценка и сравнение альтернатив по нескольким критериям |

Применяется в условиях необходимости учета нескольких параметров при оценке альтернативы |

Важное значение имеет обоснованность выбора критериев

|

Методы экспертной оценки |

Построение экспертом рациональной процедуры интуитивно-логического анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой результатов |

Применяется для широкого круга неформализуемых проблем, которые не всегда могут быть оценены в количественном измерении, а также для решения проблем социально-экономического характера или в условиях отсутствия информации из внешних источников |

Существуют высокие требования к компетентности экспертов

|

Экспертные методы |

Прогнозирование на основании обобщения мнений экспертов о развитии объекта в будущем |

Применяется при прогнозировании объектов, которые не поддаются математической формализации |

В состав экспертных методов входят как индивидуальные, так и коллективные методы |

Фактографические методы |

Прогнозирование на основании фактической информации о прошлом и настоящем развитии объекта |

Применяется в условиях, когда вероятность сохранения факторов, обусловивших процесс развития в прошлом, больше, чем вероятность их изменения. При появлении непредвиденных ограничений использование этих методов может привести к ошибкам в прогнозах |

Надежность и точность фактографических методов может быть увеличена за счет сочетания с экспертными методами прогнозирования |

Комбинированные методы |

Прогнозирование на основании экспертной и фактографической информации |

Применяется для решения проблем широкого профиля (от формализуемых до неформализуемых |

Часто используются для принятия решений на высшем уровне управления |

Методы,применяемые на этапе выбора, раелизации решения т оценки результата |

|||

Фуккционально-стоимостной анализ

|

Выявление зон дисбаланса между функциями объекта и затратами |

Применяется для выбора решений и оптимизации затрат на исполнение функций объекта без ущерба их качеству |

Обладает высокой практической полезностью |

Метод цепных подстановок |

Последовательная замена плановых величин одного из факторов для определения степени их влияния на функцию |

Применяется в условиях, когда проблема имеет строго выраженный функциональный характер |

Позволяет выявить, за счет каких факторов произошли отклонения фактических величин от плановых |

Причинно следственный анализ |

Определение иерархии причин и следствий до той точки, в которой можно предпринять действие, устраняющее проблему |

Применяется в условиях, когда лицо, применяющее решение, располагает полной и достоверной информацией об исследуемом объекте |

Сложно определить момент, когда следует остановиться в построении причинно-следственной цепи |

Вопрос. Методы, применяемые на этапе диагностики

проблемы и формулировки критериев и ограничений

На этапе диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений могут применяться:

методы ситуационного анализа;

методы моделирования.

Методы ситуационного анализа призваны оказать лицу, принимающему решения, помощь в проведении анализа ситуации, установлении факторов, определяющих ее развитие, формулировке критериев и ограничений принятия управленческого решения. Фактически эти методы позволяют произвести сбор и обработку информации, необходимой для выполнения подготовительного этапа процесса разработки управленческого решения, а именно диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений.

В связи со сложностью многих управленческих ситуаций на этом этапе возникает необходимость представления исследуемого объекта в некоторой форме, отражающей его существенные свойства и замещающей его в ходе исследования и управления. Для этих целей на подготовительном этапе могут использоваться методы моделирования.

Рассмотрим подробнее перечисленные группы методов.

Вопрос. Методы ситуационного анализа

Понятие ситуационного анализа. На этапе диагностики проблемы и формулировки критериев часто применяется ситуационный анализ. Ситуационный анализ — это комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе которых — анализ отдельно взятой управленческой ситуации.

Ситуационный анализ в противоположность технологиям стратегического управления исходит из конкретных ситуаций, проблем, возникающих в реальной деятельности организации, по которым должно быть принято управленческое решение.

Однако технологии ситуационного анализа позволяют не ограничиваться принятием управленческих решений в конкретной управленческой ситуации. Они позволяют, основываясь на более глубоком анализе ситуаций, установлении тенденций, закономерностей и факторов, определяющих их развитие, более обоснованно принимать долговременные управленческие решения, вплоть до корректировки стратегических целей организации.

Таким образом, если технологии стратегического управления ориентированы надвижение управленческой мысли от общего к конкретному, то технологии ситуационного анализа — на движении от конкретного к общему [21, 25].

Основные составляющие ситуационного подхода:

изучение современных технологий ситуационного анализа;

предвидение последствий принимаемых решений;

интерпретация ситуации с выделением наиболее важных факторов (переменных) и оценкой возможных последствий их изменения;

принятие эффективного решения.

Одна из основных задач ситуационного анализа — установление не всех, а основных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факторов, которые существенного влияния оказать не могут.

Особенно актуально проведение ситуационного анализа при решении сложных комплексных проблем, а также проблем, представляющих для организации особую важность.

Этапы ситуационного анализа. Следуя современному пониманию задач и возможностей ситуационного анализа, приведем описание его основных этапов, образующих единую технологию. При этом будем придерживаться следующей терминологии:

ситуация — это сочетание внутренних и внешних факторов, обстоятельств, условий, активных и пассивных действующих сил, требующее принятия соответствующих стратегических и важных тактических решений, определяющих деятельность организации, а также обеспечивающих предупреждение кризисных явлений. Предполагается, что ситуация развивается в соответствии с определенными закономерностями («правилами игры») поддействи- емтехили иных внутренних механизмов и событий, происходящих вне организации;

* направление — это область активной деятельности организации, в которой необходимо принятие важных управленческих решений или возможно возникновение кризисных ситуаций;

эталонная ситуация — типичная, характерная для данного направления ситуация, уже возникавшая ранее, по которой есть информация о принимавшихся решениях, действиях и результатах этих действий;

банк ситуаций — это систематизированная информация о ситуациях, хранящаяся, как правило, на машинном носителе, снабженная специальным инструментарием для эффективного хранения, поиска и актуализации (обновления) данных;

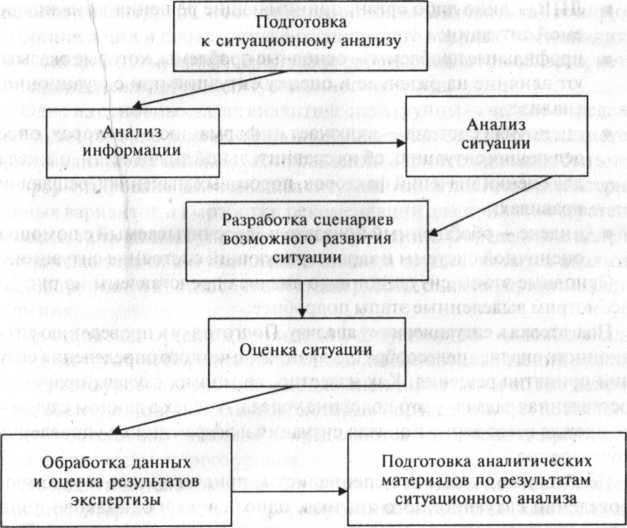

Рис.

3.1. Этапы

ситуационного анализа

экспертная комиссия — группа высококвалифицированных специалистов, сформированная для проведения экспертизы (в частности, «мозговой атаки») в процессе ситуационного анализа;

эксперты первого уровня — высококвалифицированные специалисты, обладающие профессиональными познаниями в одной из областей или опытом решения проблем, имеющих непосредственное отношение к объекту ситуационного анализа;

эксперты второго уровня — высококвалифицированные специалисты, способные проанализировать и оценить ситуацию в целом;

технолог — специалист, имеющий необходимые профессиональные знания и опыт организации и проведения ситуационного анализа;

аналитик — специалист, обладающий как необходимыми профессиональными знаниями и опытом анализа ситуаций данного направления, так и опытом сопровождения ситуационного анализа, подготовки аналитических отчетов и заключений;

ЛПР — лицо либо орган, принимающие решения в анализируемой ситуации;

профильные проблемы — основные проблемы, которые оказывают влияние на развитие и оценку ситуации при ситуационном анализе;

оценочная система — включает информацию о факторах, определяющих ситуацию, об их сравнительной значимости, о шкалах для оценки значений факторов, пороговых значениях, решающих правилах;

индекс — обобщенный показатель, рассчитываемый с помощью оценочной системы и характеризующий состояние ситуации.

Основные этапы ситуационного анализа представлены на рис 3.1. Рассмотрим выделенные этапы подробнее.

Подготовка к ситуационному анализу. Подготовку к проведению ситуационного анализа целесообразно начинать с четкого определения ситуации принятия решения. Как известно, во многих случаях правильно поставленная задача — это половина успеха. А успех в данном случае — это прежде всего верно понятая ситуация и эффективное управленческое решение.

Необходимо, чтобы все специалисты, приглашенные к участию в проведении ситуационного анализа, однозначно и одинаково понимали цели проводимого анализа и стоящие перед ними задачи. Проведению ситуационного анализа может предшествовать подготовка необходимого информационного обеспечения, позволяющего лучше представлять ситуацию, ее сильные и слабые стороны, основные факторы, определяющие ее развитие. Иногда представляется целесообразной подготовка специальных аналитических отчетов для специалистов, участвующих в проведении ситуационного анализа, членов экспертной комиссии, сформированной для оценки ситуации и выработки альтернативных вариантов управленческих воздействий.

Современные технологии проведения ситуационного анализа, которые должны обеспечить достаточно полный и глубокий анализ ситуации и выработку обоснованных управленческих решений, требуют соответствующего методического, организационного, информационного, компьютерного сопровождения. Чтобы обеспечить проведение ситуационного анализа в соответствии с современными технологиями, необходимо наличие рабочей группы, которая должна обеспечить организационное сопровождение процедур ситуационного анализа, его техническую сторону.

Обеспечение методического, информационного сопровождения, а также содержательной части компьютерного сопровождения лежит на аналитической группе, в состав которой должны входить как технологи по организации и проведению ситуационного анализа, так и аналитики — специалисты, профессионально работающие втой области, которой принадлежит объект ситуационного анализа.

Одна из основных задач аналитической группы — четкое определение и постановка задачи ситуационного анализа для специалистов, приглашенных к участию в его проведении. При этом должны быть четко сформулированы цели анализа ситуации, цели подготовки альтернативных вариантов и выработки рекомендаций для принятия стратегических и тактических управленческих решений. Определение целей и постановка задачи ситуационного анализа осуществляются аналитической группой в процессе совместной работы с лицом, принимающим решения.

На этапе подготовки к проведению ситуационного анализа аналитической группой определяются профильные специализации экспертов первого уровня, необходимые для оценки ситуации потем направлениям ситуационного анализа, которые определены при постановке целей проводимого анализа. Определяются требования, предъявляемые к экспертам второго уровня.

На подготовительном этапе осуществляется также подбор экспертов первого и второго уровней — формирование экспертных комиссий для проведения ситуационного анализа с учетом их профессиональной подготовки.

Одна из основных задач этого этапа — подготовка информации о ситуации, внутренних и внешних факторах, смежных проблемах и т. д., влияющих на ее развитие. Целесообразна подготовка содержательного описания ситуации, в том числе с помощью ключевых слов, что может оказаться полезным при формировании информационных потоков в процессе проведения ситуационного анализа.

Анализ информации. Анализ поступившей информации о ситуации принятия решения начинается с поиска возможных аналогов. Информация об аналогах представлена в виде некоторого числа эталонных ситуаций. Эталонная ситуация характерна тем, что о ней достаточно много известно, в частности то, какие решения принимались, каковы были результаты принятых решений и какие решения приводят к цели.

Если возникшая ситуация — одна из эталонных, то известно, как в ней надо действовать. Поэтому подготовка и принятие решения в такой ситуации, как выработка соответствующих рекомендаций, особого труда не вызывают. Информация об аналогичной эталонной ситуации передается экспертной комиссиидля подготовки окончательного заключения.

Если возникшая ситуация такова, что кажется близкой к одной из эталонных, то необходимо оценить, насколько существенны имеющиеся различия. И в этом случае информация о соответствующей эталонной ситуации передается экспертной комиссиидля выработки окончательного заключения. При этом обязательно указываются установленные аналитической группой различия, так как различия в ситуации, на первый взгляд не очень существенные, могут приводить при одних и техже действиях к противоположным результатам.

^ В банке ситуаций наряду с информацией об эталонных ситуациях может также храниться информация о других ситуациях, которые случались ранее. Если возникшая ситуация такова, что близких эталонных ситуаций нет, то вся имеющаяся информация вместе с информацией об имевших место ранее аналогичных (неэталонных) ситуациях передается аналитической группой экспертной комиссии.

При достаточно большом объеме информации на этом этапе нередко оказывается целесообразным проведение предварительной экспертизы по отбраковке недостаточно содержательной или недостоверной информации. Целесообразными в этом случае могут также оказаться оценка степени дублирования информации и классификация поступившей информации.

На основании проведенного анализа формируется пакет информации, необходимой для ситуационного анализа.

Этап анализа информации может завершаться подготовкой аналитического обзора для участников коллективной экспертизы по выработке стратегических и тактических решений, включающего следующие сведения:

стратегические и тактические решения, принимавшиеся ранее в анализируемой ситуации и аналогичные ей;

механизмы выполнения соответствующих решений;

контроль за исполнением решений;

сопровождение хода их реализации;

эффективность принятых ранее решений;

эффективность их выполнения.

Эта информация должна учитываться на всех этапах выработки стратегических и тактических решений или подготовки рекомендаций.

Анализ ситуации. Если ситуация не относится к числу эталонных, то одна из центральных задач этого этапа — выявление основных факторов, определяющих развитие ситуации. Наиболее распространенный путь решения этой задачи — использование метода экспертных оценок, т.е. работа экспертной комиссии. Для решения этой задачи может быть использован, в частности, метод «мозговой атаки» как один из наиболее эффективных способов работы экспертной комиссии при установлении основных факторов, определяющих развитие ситуации.

После того как факторы установлены, определяется их сравнительная значимость, т.е. степень их влияния на развитие ситуации. Может быть предусмотрено формирование индексов — специальных оценочных систем, предназначенных для оценки ситуации с точки зрения лица, принимающего решение, и стратегических целей развития ситуации.

Для того чтобы было обеспечено реальное использование сформированных для проведения ситуационного анализа оценочных систем, необходимо определения шкал, в которых предполагается измерение каждого из основных факторов, включенных в оценочную систему.

После определения основных факторов, определяющих развитие ситуации, их сравнительной значимости и шкал, в которых предполагается измерение каждого фактора, можно переходить к формированию решающих правил для оценки ситуации.

Пороговые значения в решающем правиле соответствуют различным уровням состояния ситуации — от критического (недопустимого) до наиболее предпочтительного.

Пороговых значений в решающем правиле может быть несколько. В зависимости от того, какое значение приняла зависимость, характеризующая состояние ситуации, и как оно соотносится с пороговыми значениями, анализируемая ситуация получает ту или иную оценку, могут быть даны те или иные рекомендации по целесообразности действий, которые стоит предпринять. Именно с использованием решающих правил определяются состояния ситуации, в которых необходимо применение тех или иных управляющих воздействий.

Одна из основных задач этого этапа ситуационного анализа — проведение анализа ключевых профильных проблем ситуации, включая оценку:

слабых и сильных сторон;

опасностей и рисков;

перспектив развития ситуации в рамках рассматриваемых проблем.

Результат такого анализа — более четкое представление проблем, возникающих в связи со сложившейся ситуацией.

Анализ профильных проблем ситуации, позволяющий при принятии управленческих решений достаточно полно представить основные проблемы, которые должны решаться руководством организации, позволяет перейти к анализу ситуации в целом.

Проведение анализа ситуации в целом также предполагает оценку:

слабых и сильных сторон ситуации в целом;

опасностей и рисков;

перспектив развития ситуации.

Задача этапа анализа ситуации считается выполненной, если в результате его проведения лицо, принимающее решение, получает четкое, достаточно полное представление о ситуации, необходимое для принятия важных управленческих решений.

Если, основываясь на ситуационном анализе, руководитель или аналитическая группа смогут увидеть путь, обеспечивающий достижение стоящих перед организацией целей с наименьшими затратами ресурсов, это будет самый лучший результат проведения ситуационного анализа.

Завершает этап анализа ситуации оценка устойчивости ситуации к возможным изменениям внешней и внутренней среды, к наиболее вероятным изменениям показателей, характеризующих динамику развития ситуации.

Разработка сценариев возможного развития ситуации. Разработка сценариев начинается с содержательного описания и определения перечня наиболее вероятных сценариев развития ситуации.

Для решения этой задачи может быть использован метод «мозговой атаки». Определение перечня наиболее вероятных сценариев развития ситуации формирует основную направленность аналитической работы. Наиболее распространенные способы разработки сценариев, в том числе и те, которые будут приведены при рассмотрении методов прогнозирования, предполагают формирование перечня основных факторов, влияющих на развитие ситуации.

С использованием выявленных факторов формируются модели развития ситуации. При формировании моделей ситуации могут использоваться индексы, характеризующие ее состояние.

Различные варианты изменения значений факторов в соответствии с разработанными моделями приводят к различным вариантам изменения ситуации — различным сценариям ее развития. Естественно, что в первую очередь будут рассматриваться те изменения факторов, которые представляются экспертам наиболее вероятными. Ожидаемые изменения основных факторов, характеризующих развитие ситуации, служат основой для разработки прогноза. Прогнозные оценки изменения основных факторов определяются экспертами. При определении динамики изменения значений факторов может использоваться метод построения экспертных кривых. Согласно этому методу эксперты последовательно указывают критические моменты времени, в которые могут произойти изменения тенденций развития ситуации, скачки в значениях факторов и т.д. После того как определены критические точки, экспертами определяются ожидаемые значения факторов в критических точках и ожидаемые тенденции изменения этих значений. Тем самым осуществляется разработка альтернативных сценариев развития ситуации.

Полученные результаты должны быть подвергнуты дополнительному анализу со стороны экспертов. Эксперты после досконального изучения динамики развития ситуации, высказываний суждений в защиту предлагаемого ими сценария развития ситуации, а со стороны оппонентов — возражений по поводу реальности того или иного варианта развития могут вносить коррективы. Разработанные варианты развития ситуации должны быть подвергнуты тщательному анализу с точки зрения выявления основных опасностей, рисков, сильных сторон, перспектив при развитии ситуации.

Результат работы экспертов на этом этапе — разработка экспертного прогноза изменения факторов и индексов, характеризующих ситуацию, представленного в виде наиболее вероятных сценариев развития ситуации.

Этап завершается оценкой ожидаемой устойчивости ситуации для разработанных альтернативных сценариев ее развития.

Оценка ситуации. После того как определены наиболее вероятные сценарии возможного развития ситуации, выявлены основные опасности, риски, сильные стороны и перспективы, экспертами дается оценка с точки зрения возможности достижения целей, стоящих перед организацией.

Оценка развития ситуации на этом этапе дается как экспертами первого уровня в части профильных проблем, возникающих при ожидаемом развитии ситуации, так и экспертами второго уровня в части развития ситуации в целом сточки зрения достижения целей, стоящих перед организацией. Оценка ситуации может, в зависимости от предусмотренной процедуры, осуществляться экспертами индивидуально, а может — в процессе коллективной работы экспертной комиссии.

Параллельно с оценкой наиболее вероятных сценариев развития ситуации на этом этапе предполагается также генерирование предложений экспертами первого и второго уровней для выработки альтернативных вариантов стратегических и тактических решений в анализируемой ситуации.

Естественно, генерироваться должны именно те предложения, которые в максимальной степени могут обеспечить достижение целей, стоящих перед организацией. При генерировании предложений также рекомендуется использование метода «мозговой атаки» и другие методы организации и проведения экспертиз.

Если управленческие решения, принимаемые по результатам ситуационного анализа, представляют для организации большую важность, целесообразно проведение специальных экспертиз для сравнительной оценки альтернативных вариантов тактических решений по ключевым профильным проблемам ситуации и выбору наиболее предпочтительных из них.

Целесообразно проведение экспертиз по сравнительной оценке альтернативных вариантов стратегических и тактических решений для анализируемой ситуации в целом и выбору из них наиболее предпочтительных экспертами второго уровня.

Основная цель проведения экспертиз на этом этапе — генерирование для дальнейшего рассмотрения и анализа обоснованных управленческих решений и управляющих воздействий для достижения стоящих перед организацией целей.

Обработка данных и оценка результатов экспертизы. Разработка сценариев возможного развития ситуации требует соответствующей обработки данных, втом числе математической. В частности, обязательная обработка данных, полученных от экспертов, требуется при коллективной экспертизе, когда необходимо определение результирующего мнения экспертов.

Обработка данных требуется при определении факторов, установлении зависимостей и индексов, характеризующих ситуацию. Математическая обработка данных требуется и при разработке прогнозов, когда строятся экстраполяционные зависимости, экспертные кривые, определяются наиболее вероятные тенденции изменения значений основных факторов и т.д.

Перечислим наиболее важные случаи, когда обработка данных необходима для определения результатов коллективных экспертных оценок в ситуационном анализе:

структуризация информации;

формирование экспертных комиссий;

отбраковка и систематизация информации;

* формирование оценочной системы;

разработка экспертных прогнозов развития ситуации;

разработка альтернативных сценариев развития ситуации;

генерирование альтернативных вариантов стратегических и тактических решений;

сравнительная оценка альтернативных вариантов стратегических и тактических решений.

После того как предварительные данные экспертиз при ситуационном анализе получены, необходим их анализ.

Полученная экспертная информация анализируется сточки зрения согласованности мнений экспертов, участвовавших в экспертизе. Степень согласованности оценок экспертов позволяет судить о надежности результата экспертизы, а также получить содержательную интерпретацию основных точек зрения экспертов при наличии между ними расхождений.

При сравнительной оценке нескольких альтернативных вариантов возможного развития событий, управляющих воздействий и решений, с помощью которых они могутбыть реализованы, возможно появление противоречий в оценках экспертов. Такие противоречия должны выявляться и по возможности устраняться.

В некоторых случаях целесообразной оказывается дополнительная проверка точности высказанных экспертами оценок. Оценка точности экспертных оценок бывает априорной, когда она проводится до наступления оцениваемого события, и апостериорной, если она проводится после наступления оцениваемого события.

Таким образом, обработка данных при анализе результатов экспертиз необходима:

для оценки согласованности экспертов;

оценки степени противоречивости экспертных оценок;

априорной и апостериорной оценки точности экспертных оценок.

Добиться повышения надежности полученных в результате экспертизы рекомендаций и предложений можно также путем сопоставления альтернативных вариантов стратегических и тактических решений, по- лученныхс использованием различных методов обработки данных.

Если результаты обработки данных с помощью различных методов оказываются достаточно близкими, это повышает уверенность в надежности полученного результата. Если расхождения значительны, то имеет смысл установить причину возникших расхождений.

Полученные при обработке данных результаты, а также результаты оценки проведенных экспертиз используются при подготовке материалов для лица, принимающего решения (ЛПР), о проведенном ситуационном анализе.

Оценка результатов экспертизы, включая обработку данных при оценке качества экспертов, может использоваться и для расчета их рейтинга. На основании рейтинга экспертов принимаются решения о последующем привлечении экспертов к проведению ситуационного анализа.

Результат работы экспертов на этом этапе ситуационного анализа — оценка полученных при проведенном ситуационном анализе альтернативных вариантов управленческих решений, определение рекомендаций и предложений для ЛПР по результатам проведенной работы.

Подготовка аналитических материалов по результатам ситуационного анализа. Это заключительный этап. В нем подводится итог всей проделанной работы. Основная задача этого этапа в том, чтобы подготовить аналитические материалы, содержащие рекомендации по различным направлениям:

принятию стратегических и тактических решений в анализируемой ситуации;

механизмам их выполнения;

контролю за исполнением решений;

сопровождению хода реализации принимаемых решений;

анализу результатов, включающему оценку эффективности принятых решений и их выполнения.

Вся работа по организации и проведению ситуационного анализа на всех этапах, его методическому и информационному сопровождению осуществляется аналитической и рабочей группами соответственно с поставленными перед ними задачами и делегированными им полномочиями.

Так, в частности, к числу задач, решаемых аналитической и рабочей группами, относятся:

разработка системы отслеживания критических ситуаций, требующих проведения ситуационного анализа;

создание мониторинга по отслеживаемым направлениям деятельности;

подбор, адаптация и разработка методов анализа и систематизации информации;

подбор и адаптация модуля статистического анализа данных;

определение и актуализация перечня отслеживаемых направлений деятельности;

определение эталонных ситуаций для каждого отслеживаемого направления деятельности;

формирование и актуализация банка ситуаций (как эталонных, так и проанализированных ранее);

формирование и актуализация банка экспертов;

подготовка инструментария (включая математический аппарат) для определения факторов, характеризующих развитие ситуации, и индексов оценки их состояния;

определение и актуализация факторов, характеризующих состояние ситуации, оценка их сравнительной важности, разработка индексов оценки ситуации;

подбор и адаптация методов формирования оценочных систем;

подбор и адаптация методов организации, проведения и определения результатов «мозговой атаки» по оценке ситуации, включая:

схемы подачи информации;

■ схемы достижения стабилизации мнений и прекращения «мозговой атаки»;

определение выработанных альтернативных вариантов;

методы экспертного прогноза изменения показателей и индексов, характеризующих ситуацию;

методы разработки сценариев;

методы определения результатов коллективных экспертных оценок;

методы оценки согласованности экспертных суждений и определения «коалиций» экспертов-единомышленников;

•методы оценки качества экспертных заключений, включая оценку точности;

методы анализа чувствительности ситуации.

Эффективное использование ситуационного анализа для решения управленческих проблем, представляющих особую важность для организации, невозможно сегодня без соответствующего компьютерного сопровождения.

Проведение ситуационного анализа на современном технологическом уровне требует разработки и использования банков данных (ситуаций, сценариев, экспертов, результатов ситуационного анализа поступившей информации) и специальных автоматизированных систем, предназначенных для обработки данных и сопровождения основных процедур ситуационного анализа. К числу таких систем относятся:

автоматизированные системы поддержки ситуационного анализа, основанные на методе аналогий;

автоматизированные системы диагностики ситуаций, обработки статистической информации, многомерного шкалирования, факторного анализа, кластер-анализа;

автоматизированные системы оценки ситуаций;

автоматизированные системы экспертного оценивания, предназначенные для получения, обработки и анализа экспертной информации, и др.

Если при выработке управленческих решений в организации ситуационный анализ занимает значительное место и проводится регулярно, то целесообразно создание специальной организационной структуры, основной задачей которой будет обеспечение и сопровождение ситуационного анализа. В частности, может оказаться целесообразным создание центра ситуационного анализа или ситуационной комнаты.

Методы ситуационного анализа. В ситуационном анализе разработаны универсальные технологии, методы, приемы, которые могут быть полезны не только для одной отдельно взятой ситуации принятия решения, но и для целого класса ситуаций. При проведении ситуационного анализа используются специально разработанные технологии, базирующиеся в значительной степени на использовании современных методов получения, анализа и обработки экспертной информации. (см. таблицу выше)

Вопрос. Двухтуровое анкетирование. Установление факторов, определяющих развитие ситуации, необязательно предполагает использование процедуры открытого обсуждения.

В ряде случаев более целесообразным оказывается использование метода двухтурового анкетирования, при котором предполагается индивидуальная работа специалистов по установлению наиболее важных факторов [25, 26].

В первом туре двухтурового анкетирования каждый из специалистов, приглашенных руководителем для участия в работе, заполняет специально разработанную анкету, в которой указывает факторы, определяющие развитие ситуации, и дает обоснование их отнесения к числу наиболее важных. Внесенные в анкету факторы ранжируются специалистом по степени их влияния на развитие ситуации.

Во втором туре проводится перекрестное рецензирование заполненных в первом туре анкет. Это означает, что анкеты, заполненные одним специалистом, оценивают другие и соглашаются либо не соглашаются со сделанными им оценками. Несогласие с мнением специалиста обязательно аргументируется. Специалисты, производящие оценку, также производят ранжирование представленных в анкете факторов.

Результаты второго тура обрабатываются аналитической группой, формирующей на основании данных, представленных в анкетах, перечень факторов, которые, по мнению специалистов, определяют развитие ситуации. При этом учитываются результаты ранжирования факторов, указанных каждым из специалистов, атакже оценивавшими его мнение другими специалистами. Аналитическая группа определяет также результирующее ранжирование факторов, указанных специалистами.

Вся полученная от специалистов информация после обработки ее аналитической группой поступает руководителю для принятия окончательного решения о факторах, определяющих развитие ситуации.

Вопрос. Факторный анализ.

В основе факторного анализа — предположение о том, что на основании статистических данных может быть получена аналитическая зависимость, отражающая степень влияния факторов и изменения их значений на плановые или фактические показатели, характеризующие ситуацию [25, 26].

Факторный анализ решает задачи определения:

факторов, необходимых для выявления всех существенных зависимостей, влияющих на развитие ситуации;

коэффициентов (называемых иногда нагрузками), характеризующих влияние каждого из выявленных факторов на показатели, отражающие состояние и развитие ситуации.

Применение метода факторного анализа позволяет на основе обработки статистической информации классифицировать факторы на существенные и несущественные, основные и неосновные, внутренние и внешние.

По результатам обработки статистических данных может производиться детализация либо, наоборот, укрупнение факторов.

Рассчитанные на основании обработки данных коэффициенты влияния каждого из выделенных факторов позволяют, с одной стороны, определить ранжирование факторов по важности, т.е. расположить факторы в порядке убывания их важности, а с другой — получить формулу для расчета ожидаемых значений показателей, характеризующих ситуацию, при том или ином изменении значений факторов.

Благодаря полученным при использовании факторного анализа результатам можно более обоснованно оценивать ожидаемые изменения ситуации при тех или иных ожидаемых изменениях факторов вследствие наметившихся тенденций либо управленческих воздействий, целесообразность которых устанавливается в процессе использования технологий ситуационного анализа.

Вопрос. Многомерное шкалирование.

Избыток информации о факторах, определяющих развитие ситуации, нередко приводит к снижению качества проводимого ситуационного анализа. Основная задача метода многомерного шкалирования как раз и состоит в том, чтобы уменьшить число факторов, которые необходимо принимать во внимание при анализе и оценке ожидаемых изменений ситуации в результате тех или иных управленческих решений [22]. Напомним, что отказ от управляющего воздействия со стороны руководства организации — это также один из возможных вариантов управленческого решения.

Уменьшение числа факторов, которые необходимо принимать во внимание при ситуационном анализе, называется иногда понижением размерности задачи принятия решения.

Не менее важная задача, решаемая методом многомерного шкалирования, наряду с понижением размерности, — содержательная интерпретация получаемого набора факторов.

Исходной информацией при многомерном шкалировании могут служить оценка специалистами близости и различия различных вариантов развития ситуации. Они оцениваются с помощью различных значений показателей, характеризующих состояние ситуации. Исходное число предварительных частных критериев, как правило, превышает число действительно важных критериев. Отметим, что при использовании метода многомерного шкалирования факторы, действительно определяющие развитие ситуации, могут быть неизвестны. Они устанавливаются в процессе применения метода на основании математической обработки исходной информации.

Свое название метод многомерного шкалирования получил потому, что в результате преобразования исходной информации основные показатели, характеризующие изменение ситуации, оказываются оцененными по сравнительно небольшому числу факторов, измерены в сравнительно небольшом числе шкал. Каждый выделенный таким образом фактор получает со стороны специалистов, участвующих в проведении ситуационного анализа, содержательную интерпретацию.

Использование метода многомерного шкалирования способствует установлению наиболее существенных факторов, определяющих развитие ситуации.

«Мозговая атака» и двухуровневое анкетирование относятся к числу универсальных методов ситуационного анализа и могут использоваться не только для установления факторов, определяющих развитие ситуации, но и для решения других задач ситуационного анализа. Факторный анализ и многомерное шкалирование — два метода установления факторов, определяющих развитие ситуации, разработанные специально для решения этого класса задач.

К числу методов, которые также могут быть использованы в ситуационном анализе для установления факторов, определяющих развитие ситуации и степени их влияния на ее развитие, относятся методы формирования оценочных систем при многокритериальном оценивании, методы формирования обобщенных критериев (см. подробнее в главе, посвященной многокритериальному оцениванию) и др.

Другой важный момент — изучение механизмов взаимодействия факторов, воздействия подчас противоположно ориентированных сил, конкуренции и т.д.

Вопрос. Кейс-метод.

Пошаговый разбор ситуаций (кейс-метод) — эффективный способ анализа управленческих ситуаций [27]. В этом случае предлагаемые ситуации должны быть близки к проблемам, с которыми менеджерам приходится сталкиваться в жизни. Навыки, полученные в результате анализа, могут пригодиться в дальнейшей практической деятельности.

Анализ состоит из четырех шагов:

индивидуальная подготовка анализа;

неформальное обсуждение отдельными группами;

обсуждение в аудитории;

обобщение результатов обучения в конце занятия.

Основные рекомендации при анализе кейса:

* прочитайте изложение ситуации быстро, практически просмотрите ее, попытайтесь ответить на вопрос: «О чем идет речь и какая информация требует анализа?»;

прочитайте изложение ситуации очень внимательно и по ходу чтения выделите ключевые моменты;

сформулируйте основные, по вашему мнению, проблемы, которые должен решить менеджер;

прочитайте еще раз, выделяя необходимую информацию по каждой проблеме;

продумайте набор рекомендаций, которые подкреплялись бы анализом данных, представленных в ситуации.

Общая схема анализа ситуаций:

краткое изложение событий — краткий пересказ ситуации (в письменной форме), который помог бы человеку, не знакомому с самой ситуацией, понять суть происходящего;

проблема — краткая формулировка проблемы (задачи), стоящей в данный момент перед руководством компании или отдельным менеджером. Формулировка должна иметь вид законченного предложения, содержащего подлежащее и сказуемое. Как правило, это фраза типа: «Кто-либо должен что-либо сделать»;

характеристика действующих лиц — характеристика участников (описание их достоинств и недостатков) с использованием информации, почерпнутой из описания ситуации;

хронология событий — изложение происшедших событий так, что наиболее поздние по времени события находятся в начале хронологии, а наиболее ранние — в конце;

конфликт — ответ на вопрос, обострения какого рода противоречий послужили причиной конфликтной ситуации. Отдельное внимание следует уделить глобальной ситуации на предприятии, которая скрывается за небольшим, локальным конфликтом;

варианты решения проблемы — оценка всех возможных вариантов решения проблемы, определение достоинств и недостатков каждого из предложенных вариантов;

рекомендации — более подробное, чем на шестом этапе, рассмотрение и обоснование целесообразности выбранного варианта действий;

план по осуществлению выбранного варианта действий — изложение сути шагов, которые необходимо предпринять, чтобы успешно разрешить проблему..

Результатами обсуждения должны служить ответы на следующие вопросы:

кто в дан ной ситуации действующее лицо;

каковы его (ее) цели (скрытые, явные);

какие решения (скрытые или явные) я должен принять;

каковы проблемы, с которыми я сталкиваюсь;

какие возможности у меня есть и на какой риск я иду, будучи на месте главного действующего лица;

какими данными для принятия решения я обладаю;

какие альтернативные подходы к решению проблемы имеются?

Вопрос. Метод «мозгового штурма»

Бывают ситуации, когда один человек не может принять окончательное решение. Тогда применяют метод «мозгового штурма» (или метод номинальной группы), который полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, а затем принять решение. Этот метод был разработан в 1939 г. американским ученым А. Осборном.

Методы мозгового штурма, или мозговой атаки, основываются на следующем психологическом эффекте. Если взять группу в 5—8 человек, каждому из которых независимо предложить и индивидуально высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской или рационализаторской задачи, то в сумме можно получить N идей. Если предложить этой группе коллективно высказать идеи по той же задаче, то получится N*к идей. При этом оказывается, что N*k намного больше N. Во время сеанса мозгового штурма происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву.

Метод мозгового штурма предназначен для активизации поиска различных вариантов решений и выбора из них наилучшего. Он широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за короткий промежуток времени (30 мин, максимум 40 мин). Причем экспертами являются как генераторы идей — специалисты в этой сфере, так и генераторы идей — дилетанты (специалисты в другой сфере).

Метод мозгового штурма предполагает разделение по времени и по исполнителям этапов «штурма». Участников разбивают на «генераторов» и «критиков». Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики оценивают их идеи. Все высказанные идеи записывают на бумаге или на магнитофон.

Правила проведения мозговой атаки:

• краткость высказывания идеи (менее 1 мин);

• отсутствие критики высказанных предложений;

• возможность развития идеи, высказанной ранее;

• возможность записи идей на магнитофонную пленку. Существует несколько видов мозговых атак.

Прямая мозговая атака («мозговой штурм»). Постановка задачи перед творческой группой — участниками мозговой атаки — может иметь самую различную форму и содержание. Однако в ней должны быть четко сформулированы два момента: что в итоге желательно получить или иметь и что мешает получению желаемого. Постановка задачи для «мозгового штурма» должна отличаться краткостью изложения. Она может быть представлена в виде описания проблемной ситуации. Иногда имеет смысл дать более детальное изложение постановки, когда описание проблемной ситуации дополняют предварительной формулировкой задачи в соответствии с операцией.

Оптимальное число участников в творческой группе для проведения сеанса мозговой атаки составляет 5—12 человек, хотя допустимо и меньшее, и большее число участников.

Цель проведения прямой мозговой атаки состоит в выработке управленческого решения путем обсуждения предложенных идей для

решения данной проблемы. Метод прямого мозгового штурма целесообразно использовать:

• при решении изобретательских и рационализаторских задач в самых различных областях техники и видах деятельности, в том числе управленческой (по форме, деятельности и глубине проработки);

• на различных этапах решения творческой задачи и на различных стадиях разработки и проектирования изделий;

• в сочетании с другими эвристическими методами.

В основе обратной мозговой атаки

лежит закон прогрессивной конструктивной эволюции. Согласно этому закону переход к новому происходит через выявление и устранение дефектов в существующем. Таким образом, обратная мозговая атака не генерирует идеи, а целиком направлена на критику уже имеющихся идей.

Метод обратной мозговой атаки ориентирован на решение первой творческой задачи, то есть цель обратной мозговой атаки заключается в составлении наиболее полного списка недостатков рассматриваемого объекта, который подвергается ничем не ограниченной критике. Объектом обратной мозговой атаки может быть конкретное изделие, процесс, сфера обслуживания и т. д.

Формулировка задач для обратной мозговой атаки должна содержать краткие и достаточно исчерпывающие ответы на следующие вопросы: что представляет собой объект, который требуется улучшить, какие недостатки объекта известны, что требуется получить в результате мозговой атаки, на что нужно обратить особое внимание.

Обратная мозговая атака может быть использована в следующих случаях:

• при уточнении постановки изобретательских и рационализаторских задач;

• при разработке технического задания или технического предложения;

• при проведении экспертизы проектно-конструкторской документации на любой стадии разработки.

Суть двойной мозговой атаки заключается в том, что после проведения прямой мозговой атаки делается перерыв от двух часов до двух-трех дней, затем еще раз повторяется прямая мозговая атака. При двойной мозговой атаке число участников может возрасти до 20 и более человек. Обсуждение задачи идет в непринужденной обстановке и во время перерыва, при этом допускается критика высказанных идей, причем как бы «неофициальная». После перерыва генерация высказанных идей продолжается, но уже с учетом высказанных замечаний.

Теневая атака: мнения фиксируются на бумаге, затем выполняется их обработка.

Метод индивидуального мозгового штурма: человек поочередно выполняет роли «генератора» и «критика».

Вопрос. Метод Дельфи

Был разработан в 50-е годы 20 века в министерстве обороны США.

Цель метода: сохранить плюсы мозгового штурма и избавиться от его минусов.

Два пути достижения этой цели:

Минимизация психологической зависимости,

Обеспечение взвешенного консесцеонного решения.

Отличительные особенности метода Дельфи:

Анонимность экспертов (снимает психологическую зависимость),

Несколько раундов (циклов, обеспечивающих выбор эффективного решения).

Алгоритм метода:

Создается центр (штаб),

Набираются участники (эксперты),

Берется подписка о неразглашении участия и о разработке в группе до завершения процедуры.

Экспертам передается проблемное задание.

Эксперты оформляют свои видения проблемы в виде аналитической записки.

Аналитические записки отправляются в рабочую группу,

Рабочая группа осуществляет анализ предложений. Создается визуальная шкала на которой все предложения раскладываются, таким образом, чтобы прямопротивоположные предложения оказались на разных полюсах шкалы.

Эксперт получает текст аналитической записки (образуется эффект мозгового штурма) и вносит свою поправку. Записка вновь отправляется в рабочую группу.

Повторение с пункта 7.

Плюсы метода Дельфи:

Позволяет устранить необходимость выбора альтернатив,

Сохраняются все преимущества мозгового штурма.

Минусы метода Дельфи:

Много времени,

Дорогой метод,

Сложный по организации.

Вариант частичного применения метода Дельфи:

· Работа групп экспертов в специальных условиях (на загородных дачах).

Таким образом метод Дельфи используется при управленческих решениях как правило на макроуровне. Но элементы метода могут быть использованы в практике корпоративного менеджмента.

Вопрос. Метод расстановки приоритетов

Используется для оценки и выбора наилучшего варианта управленческого решения. Его применение предполагает попарное сравнение вариантов решения проблемы по определенным критериям. При этом используются следующие символы:

> — если данный вариант лучше (1,5);

= — если сравниваемые варианты равны (1);

< — если данный вариант хуже другого (0,5).

Обоснование выбора лучшего варианта управленческого решения по методу расстановки приоритетов производится по следующему алгоритму:

1) определение критериев отбора предпочтительного варианта решения;

2) сопоставление систем сравнения вариантов по каждому критерию;

3) построение матрицы смежности по каждому критерию (К);

4) определение абсолютного приоритета Р.к а6с;

5) определение относительного (нормированного) приоритета РЛ ага;

6) построение системы сравнений для критериев и т. д. (как и для вариантов);

7) вычисление комплексного показателя приоритета варианта Р отн/ком /J

8) выбор наиболее приоритетного варианта по максимальному значению комплексного показателя приоритета варианта ? Р отн/ком

Вопрос. Метод дерева решений

Метод имеет несколько вариаций — дерево решений, дерево целей, эффективно реализуется путем коллективной экспертизы.

Суть метода дерева целей сводится к тому, что группа экспертов дает свою оценку всем направлениям и вариантам решения проблемы, выделяя наиболее приоритетный путь (вариант).

Метод показывает «пробелы», которым не уделили внимания.

Принцип построения:

1) четкая иерархия;

2) полнота.

3) Формирование результатов выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Формирование группы экспертов с высоким уровнем компетентности. Количество экспертов может быть от 7 до 15 человек. В состав группы, как правило, включаются эксперты, которые непосредственно работают в этой области знаний. При этом уровень их компетентности Ктмп оценивается с учетом их осведомленности (коэффициент осведомленности К осв) и аргументации их предложений (коэффициент аргументации К ):

Осведомленность и аргументированность определяются следующими характеристиками:

1) наличие у экспертов научных трудов в этой области (их теоретическая база, образование);

2) наличие у экспертов опыта работы в данной сфере;

3) источники аргументации (специальная литература, периодическая и патентная литература, всевозможные отчеты, электронные средства передачи информации, в том числе Интернет);

4) участие в симпозиумах, конференциях и совещаниях. Совокупность этих оценок характеризует уровень компетентности каждого члена экспертной группы.

Считается, что допустимый уровень компетентности группы экспертов должен быть больше или равен 0,67. В этом случае группа имеет основание приступить к экспертным оценкам. В противном случае необходимо еще раз проанализировать состав группы с целью отстранения от работы менее компетентных экспертов.

Этап 2. Оценка относительной значимости, приоритетности, которая производится экспертами на каждом уровне дерева целей.

Для этого используется система балльных оценок — как правило, 5-ти или 10-балльная.

Эти диаграммы просты и наглядны, они помогают анализировать проблему, причины, вызвавшие ее, позволяют определить направления поиска решений причинно-следственных диаграмм

Дерево решений — схематичное представление проблемы принятия решений, которое позволяет учесть различные направления действий, соотнести с ними финансовые результаты, скорректировать их в соответствии с приписанной им вероятностью, а затем сравнить альтернативы.

Особенности решений, принимаемых на государственном уровне:

• широта охвата (круг вовлеченных в исполнение решения или затрагиваемых этим решением);

• широта решаемых проблем;

• ответственность перед обществом:

— финансовая;

— социально-политическая;

— нравственно-этическая;

— экологическая.

Особенности решений, принимаемых на различных уровнях управления:

• технический уровень: оперативные, конкретные, четко форма лизованные, контролируемые;

• средний уровень: тактические, текущие, с высоким экспертным уровнем и уровнем аргументации;

• высший уровень: стратегические, высокоответственные.

Вопрос. Метод функционально-стоимостной анализ (ФСА)

Метод ФСА применяется не только в технической сфере, но и при решении управленческих задач по формированию организационных структур, организации работы персонала, повышению отдачи функционирования подразделений. Он является универсальным методом выбора решений, позволяющим добиваться оптимизации затрат на исполнение функций объекта без ущерба их качеству.

Основная суть метода сводится к представлению объекта в виде совокупности функций (функциональной модели) и решению вопроса о том, все ли функции действительно необходимы, какие из них можно совместить или убрать без ущерба для качества.

Метод ФСА хорошо себя зарекомендовал в управленческой практике разработки и принятия решений: он обладает высокой практической полезностью в сфере построения организационных структур управления, в том числе при анализе функций исполнителей (выявление лишних функций, нейтральных, негативных и др.) и выборе оптимального соответствия качества выполнения функций с затратами на их реализацию.

Подготовительный:

• выбор объекта анализа;

• подбор членов исследовательской рабочей группы для решения поставленных задач;

• определение сроков, конкретных результатов, которых должна достигнуть группа, порядка взаимодействия с соответствующими службами.

Информационный:

• подготовка, сбор, систематизация информации об объекте ФСА и его аналогах;

• изучение потребностей и функций, которые нужно удовлетворить;

• прогнозирование конкурентоспособности объектов;

• изучение объекта и его аналогов;

• изучение условий их эксплуатации;

• изучение технологии создания объекта;

• построение структурно-экономической модели объекта;

• анализ стоимостной информации, определение затрат на изготовление и функционирование объекта и его составных частей, затрат на техническое обслуживание и ремонт объекта;

• дополнение структурно-элементной модели объекта и его составных частей стоимостной информацией;

• выявление зон наибольшего сосредоточения затрат в исследуемом объекте;

• анализ патентной информации в данной области, в том числе отклоненных предложений.

Аналитический:

• формулирование всех возможных функций объекта и его элементов;

• классификация функций;

• построение функциональной модели объекта;

• оценка значимости функций экспертным методом;

• определение материальных носителей соответствующих функций;

• оценка связанных с осуществлением функций затрат в увязке с соответствующими материальными носителями;

• построение функционально-стоимостной диаграммы, модели объекта с применением принципа иерархичности системного подхода. Модель содержит элементы объекта, шифры элементов, абсолютные и удельные затраты по элементам, а также доли функций, выполняемых этими элементами;

• определение противоречий между значимостью функций и их стоимостной оценкой;

• формулирование задач совершенствования объекта для после дующих задач ФСА.

Творческий:

• выработка предложений по совершенствованию объекта;

• анализ и предварительный отбор предложений для реализации;

• систематизация предложений по функциям;

• формирование вариантов выполнения функций. Исследовательский:

разработка эскизного проекта по отобранным вариантам; экспертиза подготовленных решений; отбор наиболее рациональных вариантов решений; создание при необходимости макетов или опытных образцов для проведения испытаний;

• проведение испытаний;

• окончательный выбор реализуемых решений;

• технико-экономическое обоснование решений. Рекомендательный:

• рассмотрение представленных технических решений на научно-техническом совете;

• принятие решения о возможности их реализации;

• согласование мероприятий по реализации принятых решений. Внедренческий:

• включение мероприятий по обеспечению внедрения принятых предложений ФСА в соответствующие планы;

• контроль выполнения планов;

• оценка эффективности реализации планов;

• стимулирование работников за внедрение методов ФСА.

Вопрос. Метод платежной матрицы

Это один из методов принятия управленческих решений, который применяется в условиях, когда:

• число альтернативных вариантов разумно ограничено;

• нет полной определенности в отношении того, что может произойти (неопределенность среды).

В данном случае платеж — это денежное вознаграждение за конкретную стратегию (работу) с учетом конкретных обстоятельств.

Если рассматриваемые варианты и платежи представить в виде матрицы, то получится платежная матрица. Менеджер (руководитель) должен объективно оценить вероятность совершения события и рассчитать ожидаемое значение вероятности. Вероятность события варьируется от 0 (когда событие определенно не произойдет) до 1 (когда оно определенно произойдет). Сумма всех вероятностей равна 1. Вероятность может быть определена на основе экспертной оценки руководителя. Она прямо влияет на определение ожидаемого значения альтернативы.

Вопрос. Метод цепных подстановок

Метод используется для разработки и принятия решений в том случае, если проблема имеет строго выраженный функциональный характер. При этом функция должна быть выражена либо в виде произведения, либо в виде частного от деления одних показателей на другие, либо в виде суммы.

Суть метода заключается в последовательной замене плановых величин одного из факторов при условии, что остальные факторы остаются неизменными. Степень влияния на функцию того или иного фактора определяется последовательным вычитанием г'-го расчета из (/+1)-го. Причем в первом расчете все величины плановые, а в последнем — фактические.

Анализируя влияние факторов на функцию, выявляют, за счет влияния каких факторов и как («+» или «-») произошли отклонения фактического значения функции от планового.

Вопрос. Метод контрольных вопросов

Позволяет упорядочить процесс отбора вариантов и состоит в том, что варианты перечисляются в последовательности, задаваемой рядом специально подобранных наводящих вопросов. Эти вопросы составляются с учетом особенностей мышления.

На этапе разработки управленческих решений и на этапе выбора варианта управленческого решения используются ключевые слова, построенные в логической последовательности. Например:

• какова проблема (в чем заключается проблема)?

• кто участвует в ее решении?

• кто ее создает?

• где она возникла?

• какие возможны варианты решения?

Метод построен на логической структурной основе, но уровень аргументации часто бывает не очень высок.

Вопрос. Метод проб и ошибок - метод, ориентированный на действие

С точки зрения организации - это самый простой метод, так как он не требует специальной организации. Метод предполагает перечисление всех возможных вариантов решения проблемы без попытки упорядочить или строго организовать этот процесс.

Этот метод связан с неисследованностью, высоким уровнем новизны проблемы или с недостаточным уровнем профессионализма принимающего решение (небольшой опыт работы, отсутствие знания экспертных методов разработки и принятия управленческих решений).

Вопрос. Метод сценариев

Метод сценариев используется в сфере принятия управленческих решений в долгосрочном периоде.

Сценарий — описание или картина будущего какого-либо объекта (фирмы), составленные с учетом правдоподобных предпочтений.

Прогнозная оценка чаще всего представляется в виде трех возможных вариантов сценария:

1) оптимистического;

2) пессимистического;

3) ожидаемого, наиболее вероятного.

Сценарий используют для принятия решений в сфере стратегического развития фирм, регионов, технологий, рынков.

Выделяют следующие этапы проведения (составления) сценария:

1. Формулирование проблемы:

а) производится сбор и анализ информации;

б) выполняются согласование со всеми участниками проекта решения сути задачи и ее формулирование.

2. Определение и группировка сфер влияния:

а) выделяются критические точки среды бизнеса;

б) производится оценка их возможного влияния на будущее фирмы.

3. Определение показателей будущего развития объекта.

Эти показатели не должны быть амбициозными или завышенными. Те сферы деятельности, развитие которых может идти по нескольким вариантам, описываются при помощи нескольких альтернативных показателей.

4. Формулирование и отбор согласующихся наборов предположений:

а) развитие определяется исходя из сегодняшнего положения и все возможных изменений;

б) различные альтернативные предположения о будущем комбинируются в наборы;

в) из всех полученных наборов выбирают, как правило, три с учетом следующих критериев:

—высокая сочетаемость, совместимость предположений, входящих в набор;

—наличие большого числа значимых переменных;

—высокая вероятность событий, относящихся к набору предположений.

5. Сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер (фирмы) с предположениями об их развитии:

а) сравниваются результаты этапов 3 и 4;

б) завышенные и заниженные показатели состояния корректируются при помощи данных этапа 4.

Для более точного прогноза необходимо сокращать интервал прогнозирования, то есть делить его на несколько фрагментов, составляя несколько сценариев.