- •Перечень условных обозначений, символов и терминов

- •Реферат

- •«Влияние международной среды на деятельность организации»

- •Рэферат

- •«Уплыў мiжнароднага асяроддзя на дзейнасць арганiзацыi»

- •Введение

- •1 Теоретические аспекты функционирования организации в международной среде

- •Понятие международной среды, её факторы и теоретические подходы к изучению

- •1.2 Основные подходы к изучению международной среды

- •1.3 Методы оценки международной среды организации. Swot-анализ

- •Оценка влияния факторов международной среды на экономическую динамику организации БелМапо

- •Организационно-экономическая характеристика организации БелМапо

- •2.2 Оценка влияния факторов международной среды на экономическую динамику организации БелМапо

- •Оценка международной среды организации БелМапо

- •Направления развития медицинских организаций образования

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •Приложение а

- •Приложение б

1 Теоретические аспекты функционирования организации в международной среде

Понятие международной среды, её факторы и теоретические подходы к изучению

Под международной средой понимают перечень важных условий и факторов, которые возникают в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной организации, но оказывающие или имеющие возможность оказать воздействие на ее функционирование и поэтому, при осуществлении своей деятельности организации должны учитывать эти факторы. [8, с.15-16]

В настоящее время экономика любой страны поневоле попадает в возрастающую зависимость от других стран. Между странами существуют разнообразные связи, экономические отношения. Происходит становление глобальной экономики, идущей на смену организованным по национальному признаку макроэкономическим государствам.

Интеграция стран в экономической, научной, образовательной сферах является причиной появления союзов государств, международных объединений и организаций, которые осуществляют межгосударственное регулирование экономических процессов, стимулируют международный обмен научно-техническими знаниями. Глобализация мировой экономики и либерализация международной торговли требуют новых подходов к международному экономическому сотрудничеству, в центре которого должно стоять устойчивое развитие.

Следует акцентировать внимание на том, что международные экономические организации создаются для решения определенных задач в области развития мировой экономики и, следовательно, оказывают большое влияние на экономику других государств. При анализе международной среды их следует учитывать.

В условиях возросшей взаимозависимости практически все государства заинтересованы в сотрудничестве с международными экономическими и валютно-финансовыми организациями, которые составляют одно из важнейших звеньев международной финансовой системы и являются основным источником необходимых финансовых ресурсов для стран с развивающейся и переходной экономикой.

Международные экономические организации - это инструмент многостороннего межгосударственного сотрудничества и инструмент урегулирования международных экономических отношений между странами, имеющий согласованные цели, компетенцию, постоянные органы. В рамках международных экономических организаций проходят интенсивные переговоры по общеэкономическим и социальным вопросам изыскиваются возможности решения спорных проблем и противоречий, устанавливаются отношения между странами. [8, с.15-16]

Эти организации объединяет общая цель - развитие сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации сложного и противоречивого всемирного хозяйства.

Важнейшими экономическими организациями являются:

Всемирная торговая организация (ВТО);

Международный валютный фонд (МВФ);

Всемирный банк (ВБ);

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и другие.

Выводы по сотрудничеству Республики Беларусь с некоторыми международными организиями:

сотрудничество Беларуси с МВФ должно продолжаться, так как МВФ способствует поддержке валютной и финансовой системы Беларуси, реформированию экономики страны, улучшению эффективности ее функционирования, а также повышению квалификации ее руководящих кадров;

слишком частое использование помощи МВФ имеет свои негативные последствия, а именно: увеличение государственного долга, отток капитала из страны и ухудшение платежного баланса;

сотрудничество Беларуси и Всемирного банка осуществляется в основном по следующим направлениям: охрана окружающей среды, совершенствование жилищно-коммунальных услуг и повышение энергоэффективности. В этих областях реализуются пять проектов, получивших поддержку за счет средств займов Всемирного банка. Банк предоставляет консультационную помощь по вопросам транспорта, лесного хозяйства, водоснабжения, возобновляемой энергии, а также социальной помощи. Эксперты Всемирного банка также работают над рядом диагностических исследований касательно модели экономического роста Республики Беларусь, ее системы государственных финансов и регулирования финансовых рынков, чтобы заложить основу для углубления структурных реформ;

проблема вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию является одной из узловых не только во внешней экономической политике страны, но и определяющей для хода ее внутриэкономических преобразований. Полноправное участие в ВТО послужит дополнительным стимулом к осуществлению радикальных экономических реформ, позволит Беларуси полноправно включиться в процесс выработки новых и выполнения существующих международных правовых норм в области внешнеэкономического сотрудничества для защиты ее собственных интересов.

В интересах развития и укрепления международных экономических отношений Республика Беларусь создает с другими государствами таможенные союзы, зоны свободной торговли, участвует в различных формах экономической интеграции, заключает соглашения по таможенным вопросам в соответствии с нормами международного права.

Также выделяют следующие формы экономической интеграции (с усилением интеграции к концу списка):

Преференциальная зона;

Зона свободной торговли;

Таможенный союз;

Общий рынок;

Экономический союз.

Мировой опыт показывает, что экономическая интеграция эволюционирует посредством следующих основных уровней:

Первый — заключение преференциальных торговых соглашений. Такие соглашения могут подписываться либо на двусторонней основе между отдельными государствами, либо между уже существующей интеграционной группировкой и отдельной страной или группой стран. В соответствии с ними страны предоставляют более благоприятный режим друг другу, чем третьим странам. Преференциальные соглашения, предусматривающие сохранение национальных таможенных тарифов, часто рассматриваются как подготовительный этап интеграционного процесса, приобретающего впоследствии более развитые формы. Для управления преференциальными соглашениями межгосударственные органы не создаются.

Второй — создание зоны свободной торговли, т. е. преференциальной зоны, в рамках которой поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами. Зона свободной торговли предусматривает полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле при сокращении национальных тарифов в отношениях с третьими странами, причем данные условия не распространяются на продукты сельского хозяйства. Соглашения о зонах свободной торговли придают торговой политике стран-участниц более стабильный и предсказуемый характер. Функционирование зоны свободной торговли позволяет странам более четко выполнять принятые на себя обязательства в рамках подписанных соглашений, совершенствовать всю систему внешнеэкономической деятельности, более гибко приспосабливаться к международной практике. Однако создание зоны свободной торговли приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке, что зачастую оказывает неблагоприятное воздействие на качество и технический уровень отечественного товара. Либерализация импорта создает угрозу для национальных производителей: увеличивается опасность вытеснения отечественных производителей с внутреннего рынка, повышается возможность банкротства из-за неконкурентоспособности и некачественности производимых товаров.

Взаимодействие государств — участников зоны свободной торговли, регулирование их деятельности происходят без создания постоянно действующих наднациональных систем управления или принятия специальных общих решений. Зона свободной торговли может координироваться небольшим межгосударственным секретариатом. Однако все решения по политическим вопросам принимаются, как правило, высшими должностными лицами стран — участниц зоны свободной торговли, а по экономическим вопросам — руководителями министерств и ведомств. Такие решения носят обязательный характер и обладают приоритетным по отношению к внутренним законодательным актам положением.

Третий — образование таможенного союза. Таможенный союз предполагает согласованную отмену национальных таможенных тарифов, введение общего таможенного тарифа, единую систему нетарифного регулирования в отношении третьих стран.

Основное различие между зоной свободной торговли и таможенным союзом состоит в том, что в зоне свободной торговли предусматривается постепенное снижение таможенных пошлин, устранение тарифных барьеров и т. п. Таким образом, зона свободной торговли призвана обеспечить беспошлинную торговлю товарами между государствами-участниками. В таможенном союзе существует беспошлинная торговля между странами-членами и общий таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в таможенный союз. Своеобразные правила, которые устанавливаются самими членами зоны свободной торговли, касаются собственной внешнеторговой политики, а государства — участники таможенного союза координируют ее, в первую очередь по отношению к таможенно-тарифным правилам и процедурам. В рамках таможенного союза происходят серьезные изменения в структуре производства и потребления стран-участниц. Регулирование внешнеторгового тарифа влияет на развитие интеграционных процессов внутри таможенного союза. Такое регулирование благоприятно сказывается на развитии внутреннего рынка товаров и услуг. Происходит снижение цен и замедление их роста, усиливается конкуренция между товаропроизводителями и поставщиками импортных товаров в рамках таможенного союза. Большое значение для таможенного союза имеет наличие в его составе одной-двух крупных держав. Это позволяет объединившимся странам эффективно решать проблемы ресурсов, создавать более приемлемые условия для привлечения иностранных инвестиций и т. д.

Функционирование таможенного союза требует изменений в подходах к управлению интеграционными процессами. Это обусловлено необходимостью создания постоянно действующих органов, регулирующих институтов, так как переход к единым таможенным пошлинам и совместным координационным мерам требует пересмотра подходов к развитию многих отраслей национальной экономики; становится необходимой координация развития отдельных отраслей на макроэкономическом уровне; возникает потребность в переговорах по согласованию таможенно-тарифной политики, а также координации и приспособлению внутренних рынков к общим интересам; возникает вопрос о создании наднациональных органов, которые будут разрабатывать, координировать деятельность отдельных сфер внешней торговли и производства.

Таможенный союз способствует сохранению и укреплению экономического пространства в отношениях между государствами, обеспечению свободного движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, проведению согласованной политики в таможенных связях в отношении третьих стран и унификации таможенного законодательства и таможенных процедур в целях защиты внутреннего рынка.

Таким образом, формирование Таможенного союза создает благоприятные условия для приоритетного развития торговли между государствами, более полного обеспечения необходимыми видами энергоносителей, сырьевых ресурсов, машино-технической продукцией, продовольствием и потребительскими товарами, что, в конечном счете, явится существенным шагом на пути к созданию общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Четвертый — создание общего рынка. Таможенный союз, упраздняя таможенные пошлины между государствами-членами и разрабатывая единую торговую политику по отношению к третьим странам, создает предпосылки для перехода к качественно более высокому уровню интеграции — общему рынку. В пределах общего рынка интегрирующиеся страны закрепляют свободу движения не только товаров и услуг, но и факторов производства, что требует более высокого уровня координации экономической политики. Такая координация осуществляется на периодических совещаниях глав государств и правительств участвующих стран.

Пятый — формирование экономического союза. Экономический союз предусматривает, наряду с общим таможенным тарифом и свободой передвижения товаров и факторов производства, координацию макроэкономической политики и унификацию законодательств в ключевых областях — валютной, бюджетной, денежной. На данном этапе возникает потребность создания органов, наделенных не только способностью координировать действия и наблюдать за экономическим развитием, но и принимать оперативные решения. Правительства государств — участников экономического союза отказываются от части своих функций и тем самым уступают часть государственного суверенитета в пользу надгосударственных органов. Такие межгосударственные органы с надгосударственными функциями наделены правом принимать решения по вопросам, касающимся организации, без согласования с правительствами государств-членов.

В целом достаточно сложно определить, на каком уровне развития находится то или иное интеграционное объединение, в силу как отсутствия достаточной информации, так и возникающих сильных различий между провозглашенными целями и реальными достижениями.

Важным приоритетным направлением внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь является укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами СНГ. Для стран — участниц СНГ характерен достаточно высокий уровень интеграции: государства и субъекты хозяйствования взаимодействуют по широкому кругу вопросов, включая гармонизацию банковского законодательства, налоговой, таможенной и финансово-кредитной политики. На фоне интеграционных процессов, происходящих в рамках СНГ, Республика Беларусь и Российская Федерация достигли наиболее высокого уровня сотрудничества во многих отраслях и в связи с этим занимают приоритетное положение [10].

Таким образом, международная среда является важным условием, которое необходимо учитывать организации в осуществлении своей деятельности. Существуют различные экономические организации, оказывающие прямое влияние на международную среду: Всемирная торговая организация; Международный валютный фонд; Всемирный банк; Евразийское экономическое сообщество. Также существуют различные способы интеграции, такие как: Преференциальная зона; Зона свободной торговли; Таможенный союз; Общий рынок; Экономический союз.

Факторы международной среды

Среда действия организаций на международном уровне является наиболее сложной. Это обусловлено совокупностью уникальных факторов, характеризующих каждую страну. Экономика, культура, количество и качество трудовых и материальных ресурсов, законы, государственные учреждения, политическая стабильность, уровень технологического развития в разных странах различны.

Анализ факторов международной среды представляет собой трудную задачу. Чтобы приспособить свою деятельность к международному окружению, руководители должны понимать факторы международной среды.

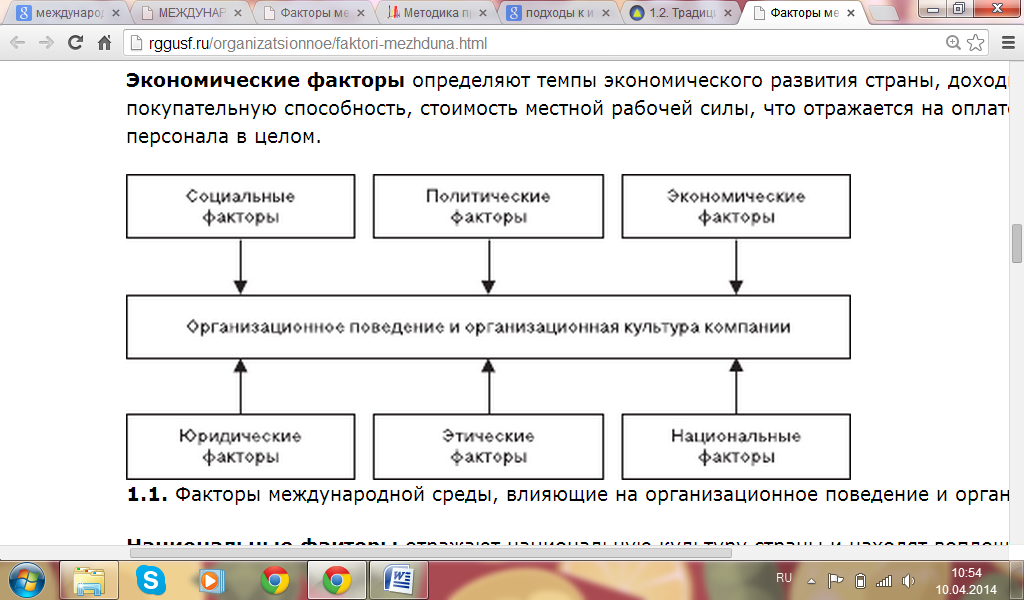

Наиболее важными факторами являются экономические. Экономические факторы определяют темпы экономического развития страны, доходы на душу населения, темпы инфляции, покупательную способность, стоимость местной рабочей силы, что отражается на оплате труда работников и на мотивации персонала в целом.

Существует множество экономических факторов, которые могут воздействовать на организацию. Например, такие, как насколько доступен кредит, какое влияние оказывают курсы обмена валют, сколько придется заплатить налогов, и многие другие. На способность организации оставаться прибыльной непосредственное влияние оказывает общее благополучие экономики, стадии развития экономического цикла. Макроэкономический климат в целом будет определять уровень возможностей достижения организациями своих экономических целей. Плохие экономические условия снизят спрос на товары и услуги организаций, а более благоприятные — могут обеспечить предпосылки для его роста.

При анализе внешней обстановки для некоторой конкретной организации требуется оценить ряд экономических показателей. Сюда включаются ставка процента, курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и некоторые другие. Рассмотрим важнейшие из них.

Ставка процента (уровень процентной ставки) в экономике оказывает значительное влияние на потребительский спрос. Организации, рассматривающие планы расширения, которые должны финансироваться за счет получения ссуд, очевидно, будут следить за уровнем ставки процента и ее влиянием на цену капитала. Поэтому ставка процента будет оказывать прямое воздействие на потенциальную привлекательность различных стратегий.

Курсы обмена валют определяют стоимость белорусского рубля по отношению к стоимости денежных единиц других стран. Изменения в курсах обмена валют непосредственно влияют на конкурентоспособность продукции организации, если она экспортирует товары на мировой рынок. Когда стоимость белорусского рубля по отношению к другим валютам низка, товары, произведенные в Беларуси, относительно недороги, что снижает угрозу со стороны иностранных конкурентов и сокращает импорт. Но если стоимость белорусского рубля повышается, то импорт становится относительно недорогим, что, в свою очередь, повышает уровень угроз для организации, создаваемых иностранными конкурентами.

Темп экономического роста влияет на возможности и угрозы, для организации. Когда происходит рост в экономике, увеличиваются расходы потребителей, что вызывает конкурентное давление на организацию из-за быстрого роста числа предприятий в привлекательной области. Снижение темпов экономического роста и сокращение потребительских расходов также приводят к росту конкурентного давления, вызванного стремлением предприятий, остаться в отрасли в условиях угрозы кризиса.

Инфляция. Правительства большинства стран мира прилагают значительные усилия для снижения уровня инфляции. Обычно следствием этих усилий является снижение процентной ставки и, тем самым, появление признаков экономического роста. Организации, в частности, озабочены инфляцией потому, что будущая экономическая обстановка в условиях высокой инфляции (десятки и сотни процентов в год) оказывается менее предсказуемой, затрудняя планирование.

Кроме перечисленных, имеются и другие экономические факторы: структура потребления и ее динамика; экономические условия в иностранных государствах; показатели торгового баланса; изменение спроса; денежно-кредитная и финансовая политика; тенденции на рынке ценных бумаг; уровень производительности труда в отрасли и темпы ее роста; динамика ВНП; ставки налогов.

Различные научные, общественные и частные организации, составляют экономические прогнозы для оказания помощи корпорациям в анализе экономических факторов, влияющих на их деятельность. [11]

Также на организацию оказывают влияние политические, юридические, национальные, культурные, социальные, этические особенности разных стран. Охарактеризуем некоторые из них.

К политическим факторам относят степень стабильности государственной власти, наличие национальных движений, режим правления и т. п.

Юридические факторы отражают специфику правовых систем и, прежде всего, законов о занятости и методах ведения бизнеса. Деятельность компаний в рамках международной кооперации в значительной степени определяется законодательством тех стран, где они работают.

Национальные факторы отражают национальную культуру страны и находят воплощение в языке, религии, истории, обычаях, традициях, общепринятых нормах поведения, правилах ведения бизнеса. Национальные культурные ценности во многом определяют поведение работников и оказывают наиболее сильное влияние на организационную культуру. Этим объясняется внимание менеджеров, которое они уделяют изучению национальных особенностей, культурного окружения, межкультурных различий в каждой конкретной стране, где работает организация.

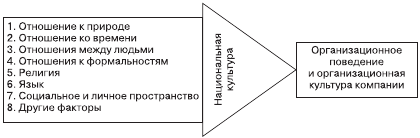

Национальную культуру можно определить как совокупность ценностей, установок, убеждений и норм, принятых в стране и разделяемых большинством ее жителей. Национальная деловая культура включает нормы и правила ведения бизнеса, деловую этику, деловой этикет и является составной частью национальной культуры. Необходимо иметь в виду, что взаимодействие с международными партнерами – это всегда столкновение национальных культур и деловых культур в частности (Рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Параметры, характеризующие особенности национальной культуры.

Примечание – Источник: [1].

Такие параметры, как отношение к природе, ко времени, отношения между людьми (индивидуализм-коллективизм, дистанция власти, соотношение мужественности-женственности и др.), используются для сравнения в моделях межкультурных различий, которые рассмотрены ниже.

Отношение к формальностям. В разных культурах по-разному относятся к соблюдению формальностей, связанных с ведением бизнеса, церемониями, традициями, ритуалами. Различное отношение к формальной стороне порождает проблемы в деловых связях, проведении переговоров, организации приемов, встреч с представителями других культур.

Религия. Во многих культурах религия является доминирующим фактором и способна оказать существенное влияние на характер и содержание деловых связей, график работы, внешний вид и этические установки работников компании.

Язык. Языки часто образуют барьеры в деловом общении, создают проблемы в коммуникациях, деятельности компании в другой стране. Большие сложности в общении могут возникнуть, если зарубежные партнеры используют речевые обороты, в которых формальное значение слов не совпадает или противоречит реально вкладываемому смыслу. Поэтому точный профессиональный перевод, хорошее знание иностранных языков играют весьма важную роль в международных связях.

Социальные факторы характеризуют различный уровень развития человеческих ресурсов в той или иной стране. Производственный персонал, а также менеджеры низшего и частично среднего уровня международных компаний набираются на местах. Это означает, что на организационную культуру будут оказывать влияние такие особенности национальной рабочей силы, как уровень образования, квалификация, профессиональная структура, демографические характеристики (пол, возраст, мобильность) человеческих ресурсов в каждой конкретной стране. Например, для Республики Беларусь характерен высокий уровень образования и квалификации персонала наряду с низким уровнем оплаты труда, что является привлекательным для деятельности иностранных компаний.

Этические факторы характеризуют различия в трудовой этике работников разных стран, отношение в организации к женщинам, социальным группам и меньшинствам, что оказывает существенное влияние на нормы поведения и взаимоотношения между сотрудниками компании.

Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и организационную культуру компаний (Рис.1.2).

Рисунок 1.2. - Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и организационную культуру компаний.

Примечание – Источник: [1].

Среди других факторов, которые необходимо учитывать в деловых отношениях между представителями разных культур, следует выделить средства невербальной коммуникации, они довольно часто являются причиной недопонимания и усложняют процесс общения. Мимика, жесты, взгляды, паузы, знаки приветствия, восклицания могут быть неправильно истолкованы. [1]

Таким образом, наиболее значимыми факторами являются экономические, которые включают: ставку процента, курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции. Также существуют и другие факторы, влияющие на международную среду: политические, юридические, национальные, культурные, социальные, этические особенности разных стран.