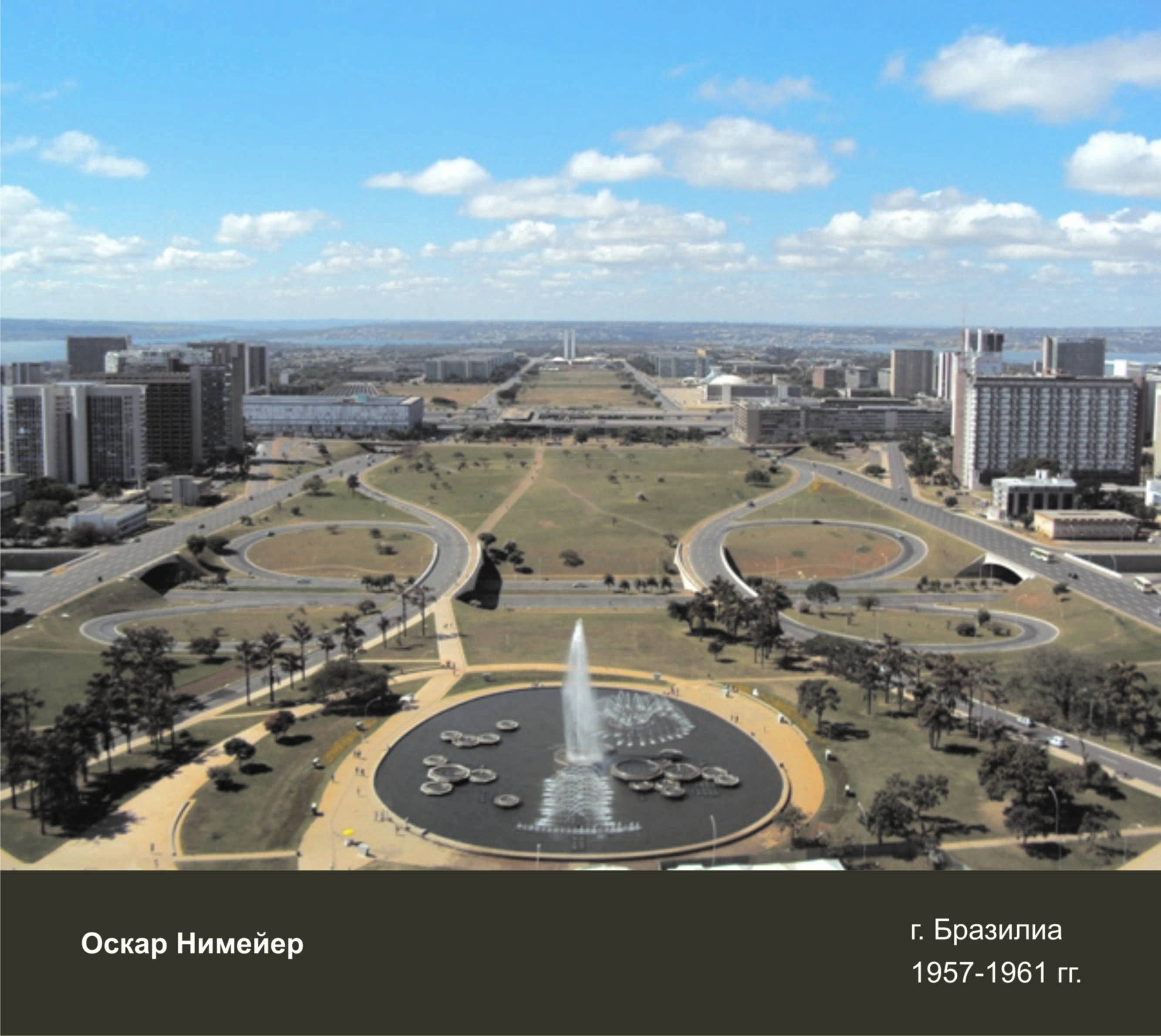

Оскар Нимейер, Бразилиа.

Еще одним ярким примером отражения в архитектуре социальных идей и технологических возможностей тех времен, является город Бразилиа, спроектированной «с нуля» одним из основателей бразильской школы архитектуры, убежденным коммунистом – Оскаром Нимейером.

Строительство

новой столицы было запланировано ещё

в 1827 году, в 1891 году положение о ней

прописали в Конституции, но дело

сдвинулось с мёртвой точки только при

демократическом президенте Жуселину

Кубичеке. В 1956 году архитектор Оскар

Нимейер и проектировщик Лусио Коста

взялись за бумажную работу, а строительная

техника вышла на объект уже в феврале

1957-го. Бразилиа строили 30 тыс. рабочих

день и ночь, новая столица была готова

уже через 41 месяц (на 19 месяцев раньше

запланированного). Нимейер предусмотрел,

что правительственные и общественные

здания должны быть «запоминающимися»,

в модернистском стиле, а вот жилые

кварталы – однообразными, для них была

важна низкая себестоимость.

Строительство

новой столицы было запланировано ещё

в 1827 году, в 1891 году положение о ней

прописали в Конституции, но дело

сдвинулось с мёртвой точки только при

демократическом президенте Жуселину

Кубичеке. В 1956 году архитектор Оскар

Нимейер и проектировщик Лусио Коста

взялись за бумажную работу, а строительная

техника вышла на объект уже в феврале

1957-го. Бразилиа строили 30 тыс. рабочих

день и ночь, новая столица была готова

уже через 41 месяц (на 19 месяцев раньше

запланированного). Нимейер предусмотрел,

что правительственные и общественные

здания должны быть «запоминающимися»,

в модернистском стиле, а вот жилые

кварталы – однообразными, для них была

важна низкая себестоимость.

Построенный на месте пустыни город утопает в зелени, искусственные озера создают микроклимат даже в самую лютую жару, каждый дом повернут под оптимальным углом, и именно так, чтобы было больше тени, все административные здания спроектированы в расчете на то, чтобы работать там было удобно. Мы строили город для бразильцев, моих товарищей. Архитектор должен быть левым, он не может быть буржуа", – говорил Нимейер. Архитектору, по его мнению, нужно быть жадным не до денег, а до работы, и всегда думать о своем главном заказчике – о человеке.

Еще одна уникальная особенность города – на его улицах нет ни единого светофора, при том, что его население составляет более 2,5 млн. чел, а город является крупным административным центром. Идеи Нимейера, были зеркальным отражением потребностей советского общества, воплощенных с коммунистическим размахом.

Советская архитектура 1960-80 гг.

После периода Сталинского ампира, который обратился к вычурным, помпезным формам, характерным для барокко, советская архитектура возвращается к функциональности, простоте и экономичности – требовалось максимально сократить затраты на возведение зданий, что отразилось в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Название этого документа красноречиво и полно отражает директивы, которыми руководствовались советские конструкторы на протяжение долгого времени. К числу «излишеств» были отнесены не только декоративные элементы, вроде сталинские арок, портиков и башен, но также «недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений».

Индустриализация, прежде всего, коснулась жилищного строительства: было необходимо решить вопрос о типе массовой квартиры и жилого дома. Началась застройка районов крупными массивами. Экономили буквально на всем: отсутствие лифтов (здания до 5 этажей), снижение высоты потолков, экономия в площади помещений, объеме стен, лестниц, длине коммуникаций, вынесение мусоропровода в зону общего пользования (или вовсе отсутствие мусоропровода), замена материалов их более дешевыми аналогами (например, замена дубового паркета дощатым полом или ДВП), отказ от филенок, профилей, многочастной расстекловки окон. С одной стороны, это привело к существенному снижению уровня комфортности, энергоэффективности и эстетического уровня сооружений, с другой – был решен вопрос перехода от коммунального жилья к посемейному расселению.

Очевидно, что градостроительные течения XX в. стали более социальными, обращенными к человеку. Они решали задачу превращения архитектурных сооружений из роскоши, в обыденность – задачу обеспечения обустроенным жильем, местом работы, городскими пространствами буквально каждого человека, вне зависимости от его общественного класса или статуса. Однако, параллельно с этим, развивались тенденции, которые ставили во главу угла обустройство комфортной среды для обитания человека.