- •4 Билет

- •5.2 Маркировка кабелей связи

- •3 Конструктивные элементы кабелей связи

- •Оптические кабели связи

- •Основные формулы

- •3. Расчет параметров, оптических кабелей

- •Критические длины волн и частоты

- •4. Расчет затухания в оптических кабелях Затухание в оптических волокнах

- •Затухание в оптических кабелях

- •Затухание в местах соединений оптических волокон

- •Виды дисперсии

- •Модовая дисперсия

- •Хроматическая (частотная) дисперсия

- •Материальная дисперсия

- •Волноводная (виутримодовая) дисперсия

- •Профильная дисперсия

- •Хроматическая (частотная) дисперсия

- •Материальная дисперсия

- •Волноводная (виутримодовая) дисперсия

- •Профильная дисперсия

- •Вторичные параметры передачи симметричных цепей

- •Волноводы

- •Волоконные световоды

Дисперсия в световодах

С количеством мод, которые распространяются вдоль ВС, связано такое важное понятие как дисперсия. Дисперсия приводит к расширению оптических импульсов, которыми передается информация рис.7.9).Уширение импульсов определяется как

.

.

Рис. 7.9 – Уширение импульсов в ВС

Уширение импульсов вызывает их перекрытие или даже слияние, что приводит к появлению ошибки при передаче импульсных последовательностей. Дисперсия является погонным параметром, измеряется на длину линии в км.

Дисперсия обусловлена такими факторами:

- разностью скоростей модовых составляющих или лучей в ВС (межмодовая дисперсия);

- зависимостью скорости распространения света от длины волны оптической несущей;

- зависимостью показателя преломления от длины волны.

Cоставляющие дисперсии приведены на рисунке 2.28.

Рис. 7.10 - Виды дисперсии

Смысл межмодовой дисперсии легко понять с рис.7.6 а. Оптический импульс передается множеством лучей, каждый с которых по длине ВС, многократно отражаясь от границы сердцевине/оболочка, проходит разный путь. Кратчайший путь имеет осевой луч, время его распространения меньше, чем время распространения лучей, которые образуют моды высшего порядка. Поэтому увеличивается длительность оптического импульса. В одномодовых волокнах межмодовая дисперсия отсутствует (рис. 7.6 в).

Волноводная и материальная дисперсии образуют хроматическую дисперсию.

Рис. 7.11 - Спектр оптического излучателя

Этот вид дисперсии присутствует как в одномодовых, так и многомодовых волокнах. Он обусловлен тем, что ширина спектра оптического излучателя не равна нулю (рис. 7.11), он имеет множество составляющих. Каждая составляющая распространяется по ВС со своей скоростью, что и обуславливает волноводную дисперсию.

Кроме

того, показатель преломления зависит

от длины волны света, это обуславливает

материальную дисперсию, потому что

скорость распространения света в среде

равна

.

Волокно характеризуется удельной

дисперсией, приходящейся на ширину

спектра излучения в 1мм, тогда хроматическая

дисперсия определяется как

.

Волокно характеризуется удельной

дисперсией, приходящейся на ширину

спектра излучения в 1мм, тогда хроматическая

дисперсия определяется как

,

,

где

- удельная материальная дисперсия,

- удельная материальная дисперсия,

- удельная волноводная дисперсия,

- удельная волноводная дисперсия,

.

На рис. 7.12 приведена спектральная

зависимость хроматической дисперсии.

Следует отметить, что удельная

хроматическая

дисперсия

.

На рис. 7.12 приведена спектральная

зависимость хроматической дисперсии.

Следует отметить, что удельная

хроматическая

дисперсия

практически

равна нулю

на длине волны 1.3 мкм (рис.2.30). Разработаны

ВС со смещенной дисперсией (рис.2.25), в

которых хроматическая дисперсия

отсутствует при

практически

равна нулю

на длине волны 1.3 мкм (рис.2.30). Разработаны

ВС со смещенной дисперсией (рис.2.25), в

которых хроматическая дисперсия

отсутствует при

=1.55

мкм. Все виды дисперсии объединены

соотношением

:

=1.55

мкм. Все виды дисперсии объединены

соотношением

:  ,

,

(с/км).

(с/км).

Дисперсия ограничивает длину регенерационного участка, поэтому на линиях с высокоскоростными ЦСП большой протяженности используются только одномодовые ВС.

Рис. 7.12- Спектральная зависимость удельной хроматической дисперсии

Дисперсия и затухание являются параметрами передачи оптических кабелей.

Затухание в волоконных световодах

Одним из основных требований, предъявляемых к любой системе передачи, является большая длина участка регенерации, которая определяется потерями в среде передачи. Поэтому важнейшим параметром ВС является его затухание. Затухание ВС зависит от нескольких факторов, и, в первую очередь, от материала световода и длины волны излучения. В таблице 7.2 приведены значения коэффициентов светоослабления (затухания) различных сред, а также для сравнения даны коэффициенты затухания кабелей и атмосферы. .

Из приведенных данных следует, что оптическое волокно имеет достаточно малое затухание, которое зависит от длины волны излучения. На рис. ???? приведена спектральная зависимость затухания, на которой ярко выражены минимумы затухания в некоторых диапазонах длин волн. Эти диапазоны длин волн называются окнами прозрачности ВС. Центральные длины волн в этих окнах составляют: 0,85 мкм для первого, 1,3 мкм для второго и 1,55 мкм для третьего окон прозрачности. Первоначально для практического применения было освоено первое окно прозрачности, т.к. уже в середине 70-х годов существовали источники оптического излучения с длиной волны 0,85 мкм, это красная граница видимого спектра. В настоящее время освоены второе и третье окна прозрачности (невидимое излучение) и ведутся работы по освоению ближнего инфракрасного диапазона ( =2–4 мкм). Освоение этого диапазона позволит несколько увеличить диаметр сердцевины одномодового ВС, что упростит технологию производства ВС.

Рисунок 7.13 – Спектральная зависимость затухания ВС

Таблица 7.2 – Затухание для различных сред передачи

-

Среда распространения

,

дБ/км

,

дБ/км, мкм

Обычное силикатное стекло

3000

0.4–0.8

Многокомпонентное стекло

30

0.4–0.8

Кварцевое волокно

7

0.85

Кварцевое волокно

2

1.3

Кварцевое волокно

0.5

1.55

Волокна на основе циркониевых стекол

0.01–0.005

2–10.6

Полимерные волокна

200–400

0.4–1.5

Атмосфера

10

0.85

Симметричный кабель

2–5

–

Коаксиальный кабель

8–13

–

Основными причинами возникновения потерь в ВС являются поглощение и рассеяние энергии. Потери вследствие поглощения подразделяются на собственные и несобственные. Собственное поглощение вызвано взаимодействием распространяющейся световой волны с компонентами материала световода и оболочки, не содержащего примесей. Поглощение энергии в этом случае ведет к квантовым переходам между различными электронными и молекулярными энергетическими уровнями вещества. Эти явления носят резонансный характер, чем объясняются всплески на кривых (рис. 7.13).

Несобственное поглощение обусловлено наличием примесей даже в ничтожном количестве, исчисляемом иногда единицами атомов примеси на миллион атомов собственного вещества. Особенно значительное поглощение вызывает наличие ионов некоторых металлов (медь, хром, железо, никель) и наличие в материале ионов гидроксильных групп ОН. Основным механизмом этих потерь является резонансное поглощение энергии атомами и ионами примесей на различных длинах волн.

В

общем случае в BС

в режиме линейной оптики (при малых

значениях

оптической мощности) наблюдается три

основных вида рассеяния:

рэлеевское, молекулярное и лучевое.

Фундаментальным линейным

эффектом является рассеяние Рэлея. Это

рассеяние не зависит

от интенсивности света. Оно обусловлено

микролокальными флюктуациями

показателя преломления вещества,

которые, в свою очередь, возникают за

счет микроскопических неоднородностей

в материале,

т.к. стекло имеет аморфную, а не

кристаллическую структуру.

Эти неоднородности намного меньше длины

волны и

растут

пропорционально

.

Эти потери являются неустранимыми.

.

Эти потери являются неустранимыми.

Увеличение числа компонентов в стекле для формирования необходимого профиля показателя преломления увеличивает рэлеевское рассеяние. Кварцевое стекло имеет минимальные потери на рэлеевском рассеянии.

Полное затухание в материале волоконного световода определяется суммой потерь

;

;  ;

;  ,

,

где

- потери вследствие поглощения;

- потери вследствие поглощения;

-

потери вследствие рассеяния;

-

потери вследствие рассеяния;

- собственные потери;

- собственные потери;

- потери рэлеевского рассеяния;

- потери рэлеевского рассеяния;

- потери молекулярного рассеяния;

- потери молекулярного рассеяния;

- потери лучевого рассеяния.

- потери лучевого рассеяния.

Лучевое рассеяние возникает на крупных частицах, размеры которых больше длины волны излучения. Молекулярное рассеяние возникает на частицах соизмеримых с длиной волны оптической несущей.

Кроме этих потерь в кабеле возникают дополнительные - кабельные потери. При производстве волокна и в процессе его укладки в кабель возникают микро- и макроизгибы. Микроизгибы – это искажения прямолинейности оптического волокна в процессе его производства, макроизгибы возникают при укладке ОВ в кабель. Механизм потерь при микро- и макроизгибах ясен из рис. 7.14. На микроизгибах возникает рассеяние свет, на макроизгибах нарушается условие полного внутреннего отражения.

Рис. 7.14 – Механизм потерь на микроизгибах а) и макроизгибах б)

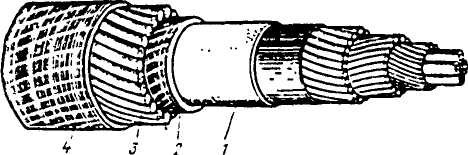

Экранирование кабелей связи

Экранирование кабелей связи является наиболее эффективным средством защиты симметричных и коаксиальных цепей от взаимных влияний. Различают экраны, защищающие кабели от внешних воздействий и внутренних (взаимных влияний). Функции внешних экранов выполняют с разной степенью эффективности внешние металлические оболочки кабеля: алюминиевые, стальные, свинцовые. Они, как правило, имеют сплошную цилиндрическую конструкцию.

Экраны, защищающие от взаимных влияний, являются основным элементом кабельного сердечника. Экранируются коаксиальные пары, в симметричных кабелях могут экранироваться четвёрки, пары и даже отдельные проводники. Экраны коаксиальных пар имеют обычно ленточную конструкцию: две ленты накладываются одна на другую с коэффициентами перекрытия 1,2 – 1,5. Ленты могут выполняться из разных металлов (сталь, медь). Эффективность экранирования определяется общей толщиной экрана и его материалом. В одночетверочных кабелях типа ЗК применяются экраны в виде оплётки. Экранирование четвёрок и пар в симметричных кабелях применяются только в специальных кабелях, экран в этом случае выполняется в виде оплётки.

Режимы экранирования. В реальных условиях на кабель действуют как электрические, так и магнитные поля. В отдельных случаях может преобладать та или иная компонента. При воздействии внешних полей поле на расстоянии пяти – шести длин волн от источника имеет вид плоской волны, в этом случае его энергия распределена между электрической и магнитной составляющими поровну. Этот фактор необходимо учитывать при экранировании кабелей от внешних воздействий. Различают следующие режимы экранирования:

- электромагнитостатический;

- электромагнитный;

- волновой.

Электромагнитостатический режим характеризует стационарные и статические поля в диапазоне частот до 4 кГц. В этой области экраны действуют по принципу замыкания силовых линий соответствующих полей вследствие повышенной электро- и магнитопроводимости металлов в этом частотном диапазоне.

Для

экранов в этом режиме справедливы

уравнения Максвелла

;

;

.

.

Электростатическое и магнитостатическое экранирование имеют принципиальные различия.

Электростатическое экранирование состоит в замыкании силовых линий поля на металлической поверхности экрана (рис. 8.20). При этом электрические заряды стекают на корпус или землю.

а) б)

Рис. 8.20 – Электростатическое экранирование: а) экран не заземлён; б) экран заземлён

При заземлении экрана, помещённого между проводом а, создающим помехи у провода б, подверженном влиянию, и самим проводом б заряды с экрана стекают на землю и влияния на провод б не происходит.

Любой металлический экран (медный, стальной, алюминиевый, свинцовый) в одинаковой степени локализуют поле помех. Экран может быть как сплошным, так и в виде оплётки, сетки и др. С ростом частоты эффективность электростатического экранирования уменьшается.

Магнитостатическое

экранирование основано

на поглощении магнитного поля материалом

экрана (рис. 8.21) вследствие его высокой

магнитопроводимости. Магнитный поток,

создаваемый проводом а

активной

цепи, замыкается в толще экрана и лишь

частично проникает во внешнее пространство.

Эффективность экранирования в этом

режиме определяется магнитной

проницаемостью его материала, это

магнитные металлы (сталь) с

,

чем больше относительная магнитная

проницаемость, тем эффективнее

экранирование. Магнитостатические

экраны эффективны лишь при постоянном

токе и в диапазоне низких частот. С

увеличением частоты увеличиваются

потери на вихревые токи, магнитное поле

вытесняется на поверхность проводника,

его магнитопроводность уменьшается.

,

чем больше относительная магнитная

проницаемость, тем эффективнее

экранирование. Магнитостатические

экраны эффективны лишь при постоянном

токе и в диапазоне низких частот. С

увеличением частоты увеличиваются

потери на вихревые токи, магнитное поле

вытесняется на поверхность проводника,

его магнитопроводность уменьшается.

Рис. 8.21 – Магнитостатическое экранирование

Электромагнитное экранирование применяется в области высоких частот. Принцип действия этих экранов (рис. 8.21) основан на поглощении электромагнитной энергии толщей металла и отражении электромагнитной волны от границы раздела сред с различными волновыми сопротивлениями (воздух – металл, медь – сталь и др.)

Рис. 8.22 – Принцип электромагнитного экранирования

Электромагнитная

энергия W,

достигнув экрана, частично отражается

на первой границе раздела (диэлектрик

- экран), образуя отражённый поток

.

Прошедшая через экран энергия частично

затухает в толще экрана. На второй

границе раздела (экран - диэлектрик)

энергия вторично отражается –

.

Прошедшая через экран энергия частично

затухает в толще экрана. На второй

границе раздела (экран - диэлектрик)

энергия вторично отражается –

,

оставшаяся часть

,

оставшаяся часть

проникает за пределы экрана. Таким

образом, энергия уменьшается от W

до

.

Эта модель экрана упрощённая, т.к. в

действительности в экране возникают

многократные отражения энергии от

границ раздела сред диэлектрик – экран

– диэлектрик. Электромагнитное

экранирование эффективно широком

диапазоне частот от

проникает за пределы экрана. Таким

образом, энергия уменьшается от W

до

.

Эта модель экрана упрощённая, т.к. в

действительности в экране возникают

многократные отражения энергии от

границ раздела сред диэлектрик – экран

– диэлектрик. Электромагнитное

экранирование эффективно широком

диапазоне частот от

до

до

Гц.

Гц.

Параметры экранирования Эффективность экранирования определяется коэффициентами экранирования:

-

экранирование отражения

;

;

-

экранирование поглощения

;

;

-

коэффициент экранирования

.

.

Для практических расчётов часто используются параметры:

-

затухание отражения

;

;

-

затухание поглощения

;

;

-

затухание экранирования

.

.

Параметры экранирования определяются выражением:

,

(8.24)

,

(8.24)

где

- волновое сопротивление диэлектрика;

- волновое сопротивление диэлектрика;

- волновое сопротивление материала

экрана;

- волновое сопротивление материала

экрана;

- коэффициент вихревых токов;

- коэффициент вихревых токов;

- толщина экрана.

- толщина экрана.

Первое

слагаемое в (8.24) соответствует поглощению

в экране, а второе – отражению на границе

раздела сред. Эффект экранирования

возрастает с увеличением толщины экрана.

Стальные экраны с

более эффективны, чем медные.

более эффективны, чем медные.

Волновой

режим экранирования распространяется

на диапазон частот выше

Гц. Пределом разграничения электромагнитного

и волнового режимов является соизмеримость

длины волны

с диаметром экрана D.

Волновому режиму соответствует

Гц. Пределом разграничения электромагнитного

и волнового режимов является соизмеримость

длины волны

с диаметром экрана D.

Волновому режиму соответствует

.

В этом режиме кроме токов проводимости

необходимо учитывать и токи смещения.

Особенностью этого режима является

колебательный характер изменения

экранного затухания от частоты, что

связано с резонансными явлениями в НС

в этом режиме.

.

В этом режиме кроме токов проводимости

необходимо учитывать и токи смещения.

Особенностью этого режима является

колебательный характер изменения

экранного затухания от частоты, что

связано с резонансными явлениями в НС

в этом режиме.

Многослойные экраны применяются в тех случаях, когда необходимо высокое экранирующее действие экрана. Эти экраны состоят из последовательных чередующихся слоёв немагнитных (медь, алюминий) и магнитных (сталь) металлов. Особенностью таких экранов является их высокая экранирующая эффективность и малые потери энергии. Экранирующий эффект определяется совместным действием экранирования отражения и экранирования поглощения (рис. 8.22). Эффект отражения обусловлен различием волновых сопротивлений различных слоёв экрана. Поэтому слои экрана с различными волновыми сопротивлениями должны чередоваться, толщина каждого слоя экрана должна быть не меньше глубины проникновения.

Рис. 8.22 – Отражение в многослойном экране.

Рис.

8.23 – Частотные зависимости параметров

экранирования ( ).

).

Следует отметить особенности экранирования магнитных и немагнитных экранов (рис. 8.23) в электромагнитном режиме. Немагнитные металлы имеют малое поглощение и большое отражение, магнитные экраны имеют большое поглощение и небольшое отражение. Максимальный эффект достигается при сочетании медь – сталь – медь и алюминий – сталь – алюминий.

Электродинамика направляющих систем.

Общие положения

Строгое решение задачи распространения электромагнитной энергии по направляющим системам, образующим разнообразные кабели связи требует применения средств электродинамики и решения уравнений Максвелла. Методы электродинамики позволяют решить все задачи передачи, излучения, поглощения в любой направляющей системе и в любом частотном диапазоне. НС имеет достаточно сложную структуру, поэтому их при анализе вводится ряд допущений и роцесс распространения энергии разбивается на независимые процессы:

передачу;

излучение;

поглощение.

Каждый из этих процессов определяет те или иные свойства НС. При анализе НС параметры среды усредняются по объему, среда обладает следующими свойствами:

- изотропностью, т.е

-

линейностью, т.е.

;

;

однородностью, т.е. параметры среды не зависят от координаты.

При анализе НС анализируются гармонические колебания, т.к.

сигнал любой формы может быть представлен супперпозицией гармонических составляющих в виде ряда Фурье.

Уравнения Максвелла (первое и второе) обобщают основные законы электродинамики: закон полного тока и электромагнитной индукции. Уравнения записываются в интегральной (4.1) и дифференциальной форме (4.2).

;

(4.1)

;

(4.1)

;

;

;

(4.2)

;

(4.2)

.

.

Для гармонических колебаний справедливо

(4.3)

(4.3)

Обозначим

,

где

,

где

-

комплексная диэлектрическая проницаемость,

соотношение мнимой и действительной

частей которой определяет свойства

среды:

-

комплексная диэлектрическая проницаемость,

соотношение мнимой и действительной

частей которой определяет свойства

среды:

-

проводник;

-

проводник;

-

диэлектрик.

-

диэлектрик.

Кроме уравнений (4.1) и (4.2) используются уравнения (4.3) и (4.4).

;

(4.4)

;

(4.4)

Уравнения (4.4) означают, что электрическое поле имеет заряды, а магнитные заряды не существуют. Силовые линии электрического поля начинаются и заканчиваются на зарядах, от зарядов они расходятся (или сходятся) в окружающее пространство. Силовые линии магнитного поля всегда направлены по нормали к металлическим поверхностям, линии магнитного поля параллельны к проводящим поверхностям. В соответствии с (4.2) изменяющееся во времени магнитное поле порождает переменное электрическое поле и наоборот. Процесс распространения электромагнитного поля поясняется на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1- Распространение электромагнитного поля

Энергетические соотношения для электромагнитного поля

Рассмотрим баланс энергии электромагнитного поля. Запас энергии в объеме определяется суммой электрической и магнитной энергии:

(4.5)

(4.5)

где первое слагаемое – энергия электрического поля, а второе – магнитного. Это выражение аналогично известной формуле для колебательного контура:

Используя выражение Максвелла можно получить выражение:

(4.6)

(4.6)

где ds – элемент поверхности, ограничивающий объем V.

Это

выражение известно как теорема

Умова-Пойтинга. Левая часть выражения

характеризует расход электромагнитной

энергии в единицу времени. Первое

слагаемое правой части представляет

поток энергии в единицу времени через

замкнутую поверхность S

объема V

в окружающее

пространство. Энергия, распространяющаяся

в единицу времени через поверхность,

перпендикулярную направлению потока

энергии, определяется величиной

называется вектором Пойнтинга. Второе

слогаемое определяет энергию внутри

объема, которая преобразовалась в тепло.

называется вектором Пойнтинга. Второе

слогаемое определяет энергию внутри

объема, которая преобразовалась в тепло.

Изменение запаса энергии, находящейся в некотором объеме V, происходит за счет расхода энергии внутри объема и распространения ее за пределы этого объема. Теорема Умова-Пойнтинга устанавливает связь между напряженностями полей Е и Н на поверхности какого-либо объема с потоком энергии, входящей в объем или выходящей из него. Зная величины Е и Н на поверхности НС можно определить поглощаемую и распространяющуюся электромагнитную энергию.

Рассмотрим одиночный проводник в полярной системе координат. Составляющие электромагнитного поля на его поверхности формируют вектор Пойнтинга, который можно разложить на составляющие, определяющие распространение энергии вдоль линии и в направлении перпендикулярном к проводнику (излучение, тепловые потери).

а) б) в)

Рис. 4.2 – Составляющие вектора Пойнтинга: а) распространение, б) излучение, в) поглощение.

Продольная составляющая Пr определяет распространение энергии вдоль линии. Радиальная составляющая определяет излучение энергии в свободное пространство, в СК и КК она обуславливает взаимные влияния. Эта же составляющая, направленная внутрь проводника определяет тепловые потери.

Приведенный анализ позволяет сделать важный вывод: в НС энергия распространяется в пространстве ограниченном проводниками, проводники только направляют энергию в нужном направлении. Если к проводникам линии подключить генератор, то между проводниками возникнет переменное электромагнитное поле. Это поле, окружая проводники, движется вдоль них со скоростью, близкой к скорости света. Одновременно по линии протекает ток. Напряженность электрического поля Е соответствует напряжению U, а напряженность магнитного поля – току І.

Рис. 4.3 – Токи протекающие (Iпр) и токи смещения (Iсм): а) в кабеле; б) в конденцаторе; в) в атмосфере; г) в волноводе.

Непрерывность тока, протекающего по линии обеспечиваются протеканием тока проводимости в проводниках и тока смещения в диэлектрике (как это происходит в конденсаторе). В различных НС и в различных частных диапазонах преобладают или токи смещение или токи проводимости

Электромагнитные процессы в проводниках и диэлектриках

Физические

среды отличаются своими электромагнитными

свойствами. Металлы и диэлектрики

существенно отличаются проводимостью.

Для упрощения анализа НСС часто

используется понятие идеального

проводника ( )

и идеального диэлектрика (

)

и идеального диэлектрика ( ).

В идеальном проводнике существует

только ток проводимости

).

В идеальном проводнике существует

только ток проводимости

,

а в идеальном диэлектрике – только ток

смещения

,

а в идеальном диэлектрике – только ток

смещения

.

.

Металлы

практически во всех диапазоне частот

являются проводниками, в диэлектриках

(полиэтилен, полистирол и др.) на всех

частотах преобладают токи смещения.

Естественные среды (почва, вода, лёд)

обнаруживают свойства проводников в

области низких частот, а в области

высоких частот действуют как диэлектрики.

Потери электромагнитной энергии в при

распространении в диэлектриках

незначительные. Скорость распространения

электромагнитной энергии в диэлектрике

определяется

,

где

,

где

км/с – скорость света в свободном

пространстве. При распространении

плоской волны в диэлектрике

км/с – скорость света в свободном

пространстве. При распространении

плоской волны в диэлектрике

и

и

взаимно перпендикулярны, а отношение

Е

к Н

определяет сопротивление среды

распространяющейся волне, т.е. волновое

сопротивление

взаимно перпендикулярны, а отношение

Е

к Н

определяет сопротивление среды

распространяющейся волне, т.е. волновое

сопротивление

.

Волновое сопротивление свободного

пространства

.

Волновое сопротивление свободного

пространства

Ом, а волновое сопротивление диэлектриков

определяется

Ом, а волновое сопротивление диэлектриков

определяется

Если по проводнику протекает переменный ток, то в нем возникает поверхностный эффект (скин-эффект), сущность которого ясна из рисунка 4.5.

Рис. 4.5 – Явление поверхностного эффекта: а) линия тока, магнитного поля и вихревых токов; б) деление токов; в) вытеснение тока на край проводника

Вследствие

поверхностного эффекта ток с ростом

частоты вытесняется на края проводника,

т.е. протекает только по поверхности

проводника, что приводит к увеличению

его сопротивления при увеличении

частоты. Переменный ток распространяется

по сечению проводника неравномерно и

затухает пропорционально

,

,

-

коэффициент затухания в металле.

Поверхностный эффект характеризуется

эквивалентной глубиной проникновения.

Эквивалентная глубина проникновения

- это такая глубина проникновения поля

в проводник, при которой напряженность

поля (или плотность тока) уменьшается

в

-

коэффициент затухания в металле.

Поверхностный эффект характеризуется

эквивалентной глубиной проникновения.

Эквивалентная глубина проникновения

- это такая глубина проникновения поля

в проводник, при которой напряженность

поля (или плотность тока) уменьшается

в

=2,718

раз.

=2,718

раз.

,

,

тогда

,

,

-

коэффициент вихревых токов.

-

коэффициент вихревых токов.

При увеличении частоты глубина проникновения уменьшается, т.е. поверхностный эффект с ростом частоты возрастает. Поверхностный эффект в большей степени проявляется в проводниках с большим удельным сопротивлением.

С поверхностным эффектом связаны эффект близости и эффект действия окружающих масс. Эффект близости проявляется в симметричной паре (рис. 4.6). В этом случае происходит перераспределение плотности токов в проводниках.

Рис. - 4.6 – Эффект близости в симметричной паре.

В кабеле всегда располагается несколько симметричных пар, есть другие металлические элементы. В этом случае возникает перераспределение электромагнитных полей, приводящее к изменению распределения плотности токов, что также увеличивает сопротивление цепи.

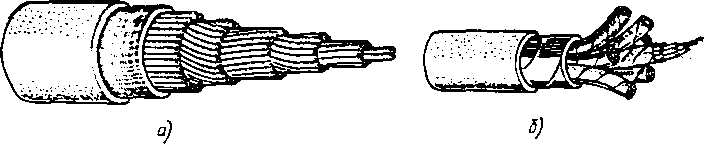

Городские телефонные кабели.

На телефонных сетях Республики Казахстан применяются следующие типы городских телефонных кабелей: с воздушно - бумажной изоляцией жил в свинцовой оболочке (Т); с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке (ТП); с пластмассовой изоляцией в стальной оболочке (ТПС); с воздушно - бумажной изоляцией в стальной оболочке (ТС); с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке (ТС).

Кабели типа Т имеют медные жилы диаметром 0,4; 0,5 и 0,7 мм. Воздушно - бумажная изоляция жил может быть выполнена пористо - бумажной массой или трубчатой, состоящей из бумажной ленты, наложенной на проволоку с перекрытием в 20-302 . Скрутка жил, парная с шагом 70-250 мм (импортные кабели этого типа могут иметь четвёрочную скрутку). В каждой скрученной паре изоляция одной жилы должна быть белого (натурального) цвета, а другой жилы - красного или синего цвета, либо иметь красную или синюю продольную полосу. Скрутка сердечника может быть повивная или пучковая. Последняя применяется в кабелях ёмкостью свыше 100 пар. При повивной скрутке сердечника в каждом повиве имеется контрольная пара, отличающая по расцветке изоляции. Каждый, повив сердечника, за исключением центрального и внешнего обмотан по спирали нитью из хлопчатобумажной пряжи. Поверх сердечника накладывается поясная изоляция не менее чем из двух лент телефонной бумаги толщиной 0,05 мм при ёмкости до 100 пар включительно и не менее чем из двух лент кабельной бумаги толщиной 0,12 мм при ёмкости свыше 100 пар. Поверх поясной изоляции накладывается влагозащитная оболочка из свинца радиальной толщины от 1,1 до 2,6 мм. В зависимости от конструкции защитных покровов выпускаются следующие марки кабелей: ТГ, ТБ, ТБГ, ТК.

Строительные длины (м) кабелей различной ёмкости следующие:

10 - 20 пар 500

30 - 40 пар 300

100 - 200 пар 250

300 - 400 пар 200

500 - 900 пар 150

1000 - 1200 пар 125

Сопротивление изоляции каждой жилы по отношению ко всем остальным жилам, соединённым со свинцовой оболочкой, должно быть при температуре 20°С не менее 5000 МОм/км. Готовый кабель должен выдерживать в течении 2 мин. испытание напряжением 500 В. переменного тока частотой 50 Гц, прикладываемый между жилами, а также между жилами и свинцовой оболочкой.

Кабели типа ТП имеют медные токопроводящие жилы диаметром 0,32; 0,4; 0,5; и 0,7 мм. Изоляция токопроводящих жил -сплошная полиэтиленовая, причём каждая жила в паре имеет свою расцветку. Скрутка жил парная или четвёрочная (звёздная). Скрутка сердечника может быть повивная или пучковая, пучки состоят иг 10, 50 и 100 пар или 5, 25, 50 четвёрок. Сердечник имеет поясную изоляцию из пластиковых лент, поверх которых накладывается экран из алюминиевых лент (толщиной 0,1 - 0,2 мм, наложенных с перекрытием продольно или спиралью) с экранной проволокой диаметром 0,5 мм. Затем идёт влагозащитная оболочка, которая может быть полиэтиленовой или поливинилхлоридной. Емкость кабелей (с жилами диаметром 0,4; 0,5; 0,7 мм) от 5 до 500 пар с той же градацией, что и для кабелей типа Т. Кабели ТП с жилами диаметром 0,32 мм в полиэтиленовой оболочке имеют парную скрутку жил и пучковую скрутку сердечника. Кабель имеет следующие ёмкости: 10 х 2, 20 х 2, 30x2, 50 х 2, 100 х 2, 200 х 2, 300 х 2, 400 х 2, 500 х 2, 600 х 2, 1200 х 2, 2400 х 2. Строительные длины кабелей ТП от 200 до 350 м. В большинстве случаев кабель употребляется без брони, однако предусмотрен выпуск бронированного кабеля.

Кабели в пластмассовой оболочке подразделяются на следующие типы:

ТПП - с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке;

ТППБ - то же, бронированный стальными лентами с наружным джутовым покровом;

ТППБШп - то же, бронированный стальными лентами с наружным защитным шлангом из полиэтилена;

ТППБГ - то же, бронированный стальными лентами с противокоррозийным покровом;

ТППэп - с полиэтиленовой изоляцией в алюмополиэтиленовой оболочке;

ТППт - с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с самонесущим стальным тросом (ёмкость от 50 до 100 пар, жилы диаметром 0,5 и 0,7 мм);

ТПВ - с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке;

ТПВБ - то же, бронированный стальными лентами с наружным защитным покровом.

Наиболее распространённым является кабель марки ТПП, который применяется на любом участке городской телефонной сети. На магистральной сети применяют кабели ёмкостью от 100 пар (50 четвёрок) и выше, на распределительной сети - от 10 до 100 пар. Кабель ТПП прокладывается в трубах телефонной канализации и по стенам зданий, кабель ТПВ рекомендуется прокладывать в помещениях, так как поливинилхлоридная оболочка обладает большой гигроскопичностью по сравнению с полиэтиленовой. Сопротивление изоляции не менее 5000 МОм/км. Прокладка и монтаж кабеля производится при температуре не ниже - 10°С . Испытательное напряжение в течении 2 мин. частотой 50 Гц: между жилами рабочих пар 1000 В, а между всеми жилами и экраном 500 В.

Кабели ТПСт с полиэтиленовой изоляцией в стальной оболочке имеют медные токопроводящие жилы диаметром 0,4; 0,5 и 0,7 мм. Изоляция - сплошная полиэтиленовая, скрутка жил - парная, скрутка сердечника - пучковая. Поверх сердечника накладывается изоляция из полиэтилена, затем экран из алюминиевой ленты толщиной 0,1 - 0,2 мм и опять пластмассовая изоляция из лент. Сверху располагается стальная гофрированная оболочка толщиной 0,4 и 0,5 мм (в соответствии с диаметром кабельного сердечника), покрытая слоем битума толщиной 0,25 мм и светостабилизированным полиэтиленовым шлангом толщиной 2 - 3,4 мм. Число пар в кабелях с жилами диаметром 0,4 мм составляет 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 1200, при диаметре токопроводящей жилы 0,5 мм - 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и при диаметре 0,7 - 50, 100, 200, 300 и 400. Строительная длина кабелей от 150 до 350 м. Сопротивление изоляции не менее 5000 МОм х км; испытательное напряжение в течении 2 мин. частотой 50 Гц - 1000 В. Пример маркировки: ТПСтШп - 100 х 2 х 0,5

Кабель ТСтШп имеет аналогичную ёмкость и конструкцию за исключением того, что изоляция токопроводящих жил воздушно - бумажная, а поясная изоляция выполнена из трёх слоев кабельной бумаги. Пример маркировки: ТСтШп - 300 х 2 х 0,5.

Кабели ТПСтШп и ТСтШп можно прокладывать непосредственно в грунт.

Применение алюминиевых оболочек в городских телефонных кабелях общего назначения не даёт технико-экономических преимуществ по сравнению со стальными оболочками. В то же время без алюминиевых оболочек невозможно обойтись при изготовлении городских телефонных кабелей специального назначения, прокладываемых в зонах сильного влияния источников опасных и мешающих напряжений. Такие кабели должны обладать повышенной защищённостью от внешних электромагнитных влияний. Их экранирующие покровы должны иметь коэффициент защитного действия не более 0,2 или даже 0,1 на частоте 50 Гц. Столь низкие его значения способны обеспечить лишь алюминиевые оболочки толщиной 1,5 - 2,5 мм (а в случае кабелей диаметром до 25 - 28 мм - обязательно в сочетании с бронёй из стальных лент). Конструкция сердечника аналогична кабеля ТПСт. Пример маркировки: ТПАШп - 50 X 2 X 0,5.

При прокладке кабелей в грунте поверх влагозащитной оболочки накладывается броня ив двух плоских стальных лент, при этом марка кабеля будет ТПАБп.

Изоляция

Токопроводящая жила покрывается слоем изоляционного материала, который должен обладать достаточно высоким сопротивлением ρ, минимальными значениями коэффициента диэлектрических потерь tg β и диэлектрической проницаемости ξ, быть гибким, механически прочным и устойчивым к старению, не требовать сложной технологической обработки.

Для изоляции кабельных жил используют бумагу, полиэтилен, полистирол, фторопласт, поливинилхлорид и т.д. Так как наилучшим диэлектриком является воздух, то изоляция жил, как правило, является комбинированной и должна содержать как воздух, так и твердый диэлектрик, причем количество твердого диэлектрика должно быть минимальным и определяться требованием устойчивости изоляции и жесткости ее конструкции.

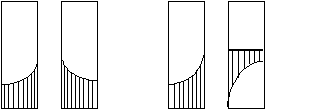

На основе указанных диэлектриков в настоящее время разработаны и широко применяются в кабелях связи следующие типы изоляции кабельных жил (рис.2)

Рис.2 Типы изоляции кабельных жил: а - трубчатая; б - сплошная; в - пористая; г - кордельная; д – балонно-полиэтиленовая; е - шайбовая.

трубчато-бумажная, выполняемая из бумажной ленты толщиной 0,05 мм, наложенной спирально на жилу с перекрытием в виде трубки с небольшим воздушным зазором. Изолируются жилы диаметром 0,4-0,7 мм;

пористо-бумажная, представляющая собой концентрически наложенный на жилу сплошной слой бумажной массы, которой придается определенная степень пористости. Образовавшиеся поры заполнены воздухом. Также изолируются жилы диаметром 0,4-0,7 мм. Эту изоляцию иногда называют бумагомассной;

кордельно-бумажная, состоящая из нити бумажного корделя (диаметром 0,4; 0,5; 0,6; 0,76; 0,85 мм), расположенного открытой спиралью на проводнике, и бумажной ленты, которая накладывается спирально поверх корделя с перекрытием 15-25%. Изолируются жилы диаметром 0,8-1,4 мм;

сплошная полиэтиленовая, состоящая из полиэтилена, наложенного на жилу концентрическим слоем. Для многопарных кабелей с жилами диаметром 0,32-0,7 мм толщина слоя изоляции составляет примерно половину диаметра жилы. Для проводов и одночетверочных кабелей с жилами диаметром 0,8-1,2 мм слой пластиката равен 0,1-0,7 мм:

пористо-полиэтиленовая, для уменьшения эквивалентной диэлектрической проницаемости полиэтилена ( в конечном итоге для уменьшения рабочей емкости и величины затухания) на жилу накладывается не сплошной слой полиэтилена, а пористой структуры. Изолируются кабели с жилами диаметром 0,8-1,2 мм;

баллонно-полиэтиленовая, выполняемая из тонкостенной полиэтиленовой трубки с пережимами, которые центрируют положение изолируемой жилы. Изоляция применяется для изолирования токопроводящих жил симметричных и коаксиальных кабелей;

шайбовая, выполняемая в виде шайб из твердого диэлектрика, насаживаемых на проводник через определенные расстояния. Применяется для изоляции токопроводящих жил коаксиальных цепей;

кордельно-полистирольная, состоящая из цветного корделя диаметром 0,65 и 0,8 мм и полистирольной ленты толщиной 0,05 мм. Конструкция изоляции аналогична кордельно-бумажной. Изолируются жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм.

Воздушно-бумажная изоляция бывает трубчато-бумажной и пористо-бумажной.

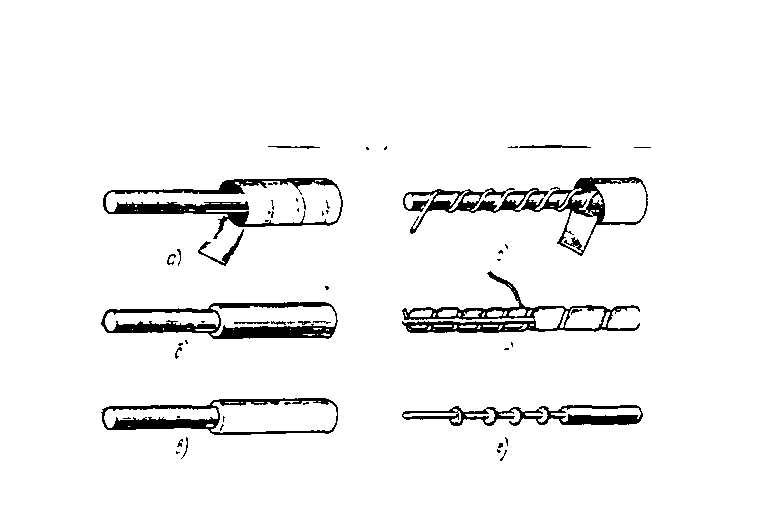

Скрутка жил в группы и построение кабельного сердечника.

Для уменьшения взаимного влияния между цепями кабеля изолированные жилы скручивают в пары или четверки. Кроме того, скрутка жил придает гибкость кабелю.

Парная скрутка (рис. 3) условно обозначается n x 2 х d. Шаг скрутки (расстояние по длине скрученной группы жил, которое соответствует полному обороту жилы вокруг своей оси группы)- от 70 до 300 мм.

![]()

Рис 3. Парная скрутка

Четверочная скрутка звездой (рис.4) обозначается nx4xd, где п - число элементарных групп соответственно парной и четверочной скрутки; d- диаметр голой жилы. В четверке пары образуются из диаметрально расположенных жил. Шаг звездной скрутки - от 125 до 300 мм. Для станционных кабелей используется троечная скрутка, где каждая жила в группе имеет отличительный цвет изоляции. За счет скрутки длина проводов больше, чем длина кабеля. Удлинение жил кабеля учитывается через коэффициент скрутки (спиральности) ρ, который в кабелях связи составляет 1,01-1,07.

![]()

Рис 4. Звездная скрутка.

Кабельные сердечники могут быть однородной и неоднородной скрутки. Кабельный сердечник однородной скрутки состоит из одинаковых групп, а неоднородной- из разных (рис.5). Однородный сердечник может быть повивной и пучковой скрутки.

рис.5 Кабельные скрутки: а - однородная; б - неоднородная.

Повивная скрутка (рис.6а) образуется концентрическими слоями - повивами. В центральном повиве сердечника может быть от одной до пяти групп, а в каждом последующем - на шесть групп больше, чем в предыдущем, т.е. соблюдается закон n+6 , где n - число групп в предыдущем повиве. Закон имеет два исключения: 1)если в центральном первом повиве одна группа, тогда во втором повиве увеличение будет не на шесть, а на пять групп; 2)для создания ровного канала количества групп (емкости кабеля) во внешних повивах может быть на одну-две группы больше или меньше. Смежные повивы скручиваются в противоположных направлениях. В каждом повиве обязательно должна быть счетная (контрольная) группа, цвет изоляции которой отличается от цветов других групп этого повива.

Пучковая скрутка (рис.6б) состоит из пучков, содержащих одинаковое количество пар и четверок. Применяются два типа пучков: малопарные, так называемые элементарные пучки, состоящие из 10 пар (или 5 четверок), и главные пучки, содержащие 50 или 100 пар (соответственно 25 или 50 четверок). Число пар в элементарных пучках равно емкости распределительных коробок, а число пар в главных пучках кратно ей. В этом и заключается основное монтажное преимущество кабелей пучковой скрутки. В пучке группы имеют повивную скрутку .

Элементарные и главные пучки скручиваются между собой не хаотически, а располагаются концентрическими повивами. Количественное распределение пучков по повивам подчиняется закону N+4 с допускаемым отклонением +1 или -1 , где N -число пучков в повиве.

Поверх кабельного сердечника накладывается слой поясной изоляции из нескольких бумажных или пластмассовых лент (в соответствии с изоляцией жил кабеля). Поясная изоляция скрепляет кабельный сердечник и защищает изоляцию периферийных жил от механических повреждений в процессе наложения оболочки, а также служит в качестве дополнительной изоляции жил с целью защиты от перенапряжений, вызываемых ЭДС, наведенными в цепях кабеля связи вследствие влияния внешних электромагнитных полей.

В необходимых случаях кабельный сердечник экранируется металлизированной бумагой или металлической фольгой (медной или алюминиевой). Экранная лента из алюминиевой имеет большое сопротивление, поэтому вдоль сердечника прокладывается дополнительно экранная проволока, которая также гарантирует целостность экрана при обрыве ленты.

Рис 6. Скрутка сердечника кабеля: а - повивная; б - пучковая.

Защитные оболочки и бронепокровы

Для защиты изоляции жил от воздействия влаги, света и других атмосферных и механических воздействий применяются кабельные оболочки. В зависимости от материала, применяемого для их изготовления, оболочки подразделяются на металлические, пластмассовые и металло-пластмассовые.

К металлическим оболочкам относятся свинцовые, алюминиевые и стальные.

Свинцовые оболочки накладываются на кабель методом опрессования в горячем виде. Для повышения твердости и вибростойкости оболочки ее изготавливают из легированного свинца с присадкой 0,4-0,8% сурьмы. Радиальная толщина оболочки в зависимости от диаметра кабеля составляет 1,1-2,6 мм. К основным эксплуатационным достоинствам свинцовых оболочек относятся: абсолютная влагонепроницаемость; пластичность, обеспечивающая гибкость кабелей; легко спаивается при монтаже. Однако свинцовая оболочка имеет следующие существенные недостатки: подверженность коррозии в некоторых грунтах от блуждающих токов; невысокую механическую прочность (напряжение при растяжении равно 9,5-20 МПа); большую массу (плотность свинца 11,4 г/см3 может вызвать так называемое свинцовое отравление организма).

Алюминиевая оболочка изготовляется из чистого алюминия (содержащего примеси не более 0,02 %) методом опрессования в горячем виде или холодным способом из ленты со сварным продольным швом. Для больших диаметров кабеля (свыше 20 мм) применяют алюминиевые оболочки гофрированной конструкции.

Алюминиевые оболочки являются весьма перспективными из-за: небольшой массы (плотность алюминия 2,7 г/см3); высоких экранирующих свойств; невысокой стоимостью и дефицитности по сравнению со свинцом.

Однако, алюминиевая оболочка подвержена электрохимической коррозии и поэтому ее защищают полиэтиленовым шлангом с предварительно наложенным слоем битума. Кроме того, технология спайки алюминиевой оболочки в процессе монтажа значительно сложнее, чем свинцовой оболочки. Радиальная толщина алюминиевой оболочки 0,65-1,7 мм. Кабели с алюминиевыми оболочками прокладываются главным образом вдоль электрофицированных железных дорог и ЛЭП.

Стальные оболочки изготавливают путем сварки лент толщиной 0,3-0,5 мм, свернутых в трубку. Они обладают высокой механической прочностью (напряжение при растяжении 700-750 МПа) и вибростойкостью, поэтому не требуют дополнительной механической защиты. Сталь не менее дефицитна по сравнению со свинцом и имеет меньшую массу (плотность 7,8 г/см3). К недостаткам стальных оболочек по сравнению со свинцовыми относятся: жесткость (меньшая гибкость), большая подверженность коррозии и худшие экранирующие свойства.

Для повышения гибкости оболочку выполняют в виде гофрированной трубки, защита от коррозии выполняется так же, как и в кабелях с алюминиевой оболочкой, а экранирующее свойство увеличивают путем введения экрана из алюминиевой фольги поверх кабельного сердечника.

Из пластмассовых оболочек наибольшее использование получили полиэтиленовые, поливинилхлоридные и полиизобутиленовые. Пластмассовые оболочки во много paз легче свинцовых (плотность полиэтилена 0,92 г/см3, а поливинилхлорида 1,3-1,5 г/см3), следовательно, уменьшается общая масса кабеля. Они значительно более вибростойкие, чем свинцовые оболочки, устойчивы к электрохимической коррозии и недороги. В тоже время пластмассовые оболочки имеют два существенных недостатка: 1) не обладают экранирующими свойствами, для чего под пластмассовую вводят экран из алюминиевой, иногда медной, фольги; 2) не являются полностью влагонепроницаемыми, т.е. через пластмассу постепенно собираются водяные пары, что приводит к понижению изоляции кабеля.

Пластмассовые оболочки применяют главным образом в кабелях с негигроскопичной изоляцией типа полиэтилена, фторопласта, поливинилхлорида и др. Радиальная толщина оболочки от 0,6 до 4,5 мм.

Металлопластмассовые оболочки представляют собой соединённые в одно целое пластмассовую оболочку и металлический экран. Наиболее распространённым видом металлопластмассовой оболочки является "алпэт", для образования которой используется алюминиевая лента, покрытая с одной или с обеих сторон полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,03 - 0,05 мм. В процессе выпрессовывания полиэтиленовой оболочки за счёт нагрева происходит сварка оболочки и полиэтиленового слоя экрана. Таким образом, продольный алюминиевый экран оказывается как бы приваренным к полиэтиленовой оболочке, образуя с ней одно целое.

Наличие тонкого слоя металла на внутренней поверхности оболочки существенно (в 100 - 1000 раз) уменьшает её влагонепроницаемость по сравнению обычной полиэтиленовой оболочкой. Оболочка "сталпэт” состоит из двух гофрированных лент (алюминиевой толщиной 0,13 - 0,2 мм и стальной оцинкованной толщиной 0,2 мм), наложенных на сердечник продольно, и наружного полиэтиленового шланга. При этом нижнюю - алюминиевую ленту - накладывают с небольшим зазором, а верхнюю - стальную - с перекрытием. Продольный шов стальной ленты сваривают.

Защитным покровом называется конструктивный элемент кабеля, наложенный поверх оболочки и служащий для защиты её от внешних воздействий, главным образом, механических. Как правило, он состоит из трёх частей: бронепокрова (или просто брони), внутреннего (подушки) и наружного покровов. Кабели, прокладываемые в земле, защищают бронёй из стальных лент (Б) толщиной 0,3; 0,5 или 0,8 мм и шириной 15 - 60 мм в зависимости от диаметра кабеля. Броня состоит из двух лент, накладываемых на подушку, состоящую из слоя кабельной пряжи или нескольких слоев кабельной бумаги пропитанной в основном битумным составом. Бронеленты для гибкости накладывают спирально с промежутком 1/3 ширины ленты, причём верхняя лента должна покрывать промежуток между витками нижней ленты (рис. 7).

Рис.7. Оболочка, бронированная стальными лентами:

1- оболочка; 2- слой кабельной бумаги (нижняя подушка); 3- две бронеленты; 4- кабельная пряжа, пропитанная битумом.

Поверх ленты размещаются наружный джутовый покров, который защищает броню от коррозии, и меловой слой, предотвращающий слипание витков кабеля на барабане. У кабелей с пластмассовой изоляцией подушка состоит из двух - четырёх поливинилхлоридных лент, наложенных с перекрытием, а наружный покров состоит из полиэтиленового шланга толщиной 1,5 - 3,3 мм.

В местах, где кабель испытывает растягивающее усилие (на уклонах свыше 45 градусов, в шахтах и т.д.), применяется броня из плоских проволок (П) толщиной 1,5 - 1,7 мм. Подводные кабели имеют броню из круглых проволок (К) диаметром 1,2 - 8 мм; чаще всего применяются диаметры 4 и 6 мм (рис.8).

рис.8 Оболочка бронированная стальными лентами

1-оболочка; 2-кабельная пряжа (нижняя подушка); 3-слой круглых проволок; 4-наружный покров ив кабельной пряжи.

Поверх бронепроволок накладывается наружный слой пряжи, пропитанный битумом. В кабелях, прокладываемых в прибрежных зонах морей и крупных водоёмов, используется двойная броня, состоящая из комбинаций различных типов брони (БК, ПК, КК).

Кабель – бір құрылымға қосылған, құрамында бағыттаушы жүйесі бар электротехникалық жабдық. Кабель электр энергиясын және сигналдарды қашықтыққа жеткізу үшін пайдаланылады. Кабель жалпы металдық қабықша мен қорғаныс жабыннан тұрады. Әр сымның жұбы электрлік тізбекті құрайды. Қазіргі таңдағы кабельдер белгілері бойынша бөлінеді (сурет 3.1). Сонымен қатар, кабельдер изоляция түрі, шиыршық әдісі, қабықша материалы, құрышты жабыны бойынша бөлінеді. Симметриялы кабель электрлік және конструктивті белгілері бірдей симметриялы жұптан тұрады. Коаксиалды кабель конструктивтілігі бойынша әр түрлі бір немесе бірнеше коаксиалды жұптан тұрады.

Кабельдың негізгі конструктивті элементтеріне: изоляцияланған өткізгіштіктер, коаксиалды жұп, қорғаныс қабықшалары, шиыршық жабын жатады.

Байланыс кабелінің өткізгіштігі төменгі электрлік кедергісі, жеткілікті майысқақтық, механикалық қаттылығы болуы керек. Олар алюминий немесе мыстан жасалады.

Өткізгіштіктердің

изоляциясы электрлік кедергісі, электрік

төзімділігі жоғары болуы керек.

Тәжірибеде идеалды диэлектрик ауа болып

табыылады, оның

,

,

,

,

.

.

Сурет 3.1 – Байланыс кабелінің классификациясы

4 Билет

1 коаксиалды байланыс жолдары. Коаксиалды жұп бойынша тарату теориясы.

Коаксиал кабель — байланыс желілерінде сигналдар таратуға арналған диэлектрлік оқшаулағышы бар ішкі және экран түріндегі сыртқы өткізгіштерден тұратын кабель. Полимерлік қорғаныш қабығымен қапталган.

2 ТОБЖ құрылымдық сұлбасы. ОК телекоммуникация құралдары дамуындағы пассивті компоненттер.

5 билет

1 Электрлік кабельдер классификацияс. Ерекшеліктері.негізгі типтік электрлік байланыс кабельдері. Ауылдық байланыс кабельдері. Магистральды кабельдер.

2электромагниттік энергияны симметриялық тізбектер арқылы тарату теориясы. Бағыттаушы жүйенің электродинамикасы. Бағыттаушы байланыс тораптарының теориясы

БЖ арқылы энергия таратқан кезде өткізгіштегі жоғалтулар Пойнтинг векторының радиалды мен құраушысымен анықталады. Цилиндрлік өткізгіштік үшін энергия былай анықталады:

,

,

мұнда

,

(5.1)

,

(5.1)

мұндағы L – өткізгіштіктің ішкі индуктивтілігі, ал R — активтік кедергісі.

Қріс құраушыларын табу үшін Максвеллдің теңдеулерін қолдану керек:

;

(5.2)

;

(5.2)

.

(5.3)

.

(5.3)

операциясын

(4.2)теңдеуіне

қолданамыз:

операциясын

(4.2)теңдеуіне

қолданамыз:

.

(5.4)

.

(5.4)

,

(5.5)

,

(5.5)

мұндағы

- Лаплас операторы.

- Лаплас операторы.

Коаксиаль

Коаксиалды тізбек. Электрические процессы в коаксиальных цепях.

Сурет 5.1 – Коаксиалды кабельдың магнитті өрісі

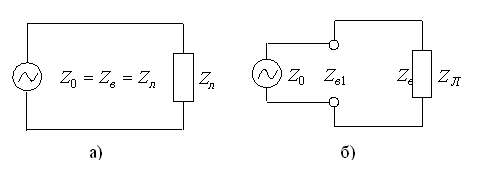

Однородность линии определяется постоянством волнового сопротивления по длине линии. Мерой неоднородности линии является коэффициент отражения p в месте сосредоточенной неоднородности (рисунок 5.2).

Сурет 5.2 – Біртектілік (а) және біртекті емес жолдар (б) сұлбалары

.

.

Бағыттаушы жүйе. Электродинамиканың әдісі тарату, сәулелену, кез келген бағыттаушы жүйедегі жұту және кез келген жиілік диапазонын табу есептерін шығаруға мүмкіндік береді. БЖ анализдеу ортаның параметрлері көлем бойынша орташаланады. Орта келесі қасиеттерге ие:

- изотроптық,

- сызықтық, . ;

- бірқалыптық.

Максвелл теңдеуі электродинамиканың негізгі заңдары: толық ток заңы мен электромагниттік индукция заңдарын жалпылайды. (4.1) пен (4.2) теңдеулері интегралды және дифференциалды түрде жазылады:

; (4.1)

;

; (4.2)

.

Электромагниттік өрістің таралуы 4.1 суретте анық көрсетілген.

Сурет 4.1- Электромагниттік өрістің таралуы

Электромагнитті өріс үшін энергетикалы қатынасы. Электромагнитті өрістің энергия балансын қарастырайық. Көлемде энергия жинағы электрлік және магнитті энергияның қосындысымен табылады:

(4.3)

мұндағы бірінші бөлгіш – электрлік өрісінің энергиясы, ал екіншісі – магниттік өрісінің энергиясы. Тербеліс контуры үшін:

Максвелл теңдеуін қолдана отырып, мына теңдеуді алуға болады:

(4.4)

мұндағы, ds – элемент беті, шектеулі көлем V.

Бұл теңдеу Умова-Пойтинга теоремасы болып табылады. Пойнтинг векторы деп аталады.

Т

– ТЕМ-толқын

( );

Е – электрлік

немесе магниттік-көлдеңен

ТМ-толқын

(

);

Е – электрлік

немесе магниттік-көлдеңен

ТМ-толқын

( );

Н – магниттік

немесе

электрлік-көлдеңен

ТЕ-толқын

(

);

Н – магниттік

немесе

электрлік-көлдеңен

ТЕ-толқын

( );

ЕН және

НЕ – гибридті

толқын

);

ЕН және

НЕ – гибридті

толқын

Сурет. 4.2 – Бағыттаушы жүйедегі толқын түрі

Кабели сельской связи.

Линии сельской телефонной связи (СТС) подразделяются на: межстанционные (соединительные),связывающие центральную телефонную станцию (ЦС), расположенную в райцентре, с угловыми (УС), оконечными станциями (ОС), расположенными в совхозах, а также последние (УС, ОС) между собой;

абонентские, соединяющие телефонные станции (ЦС, УС, ОС) со своими абонентами.

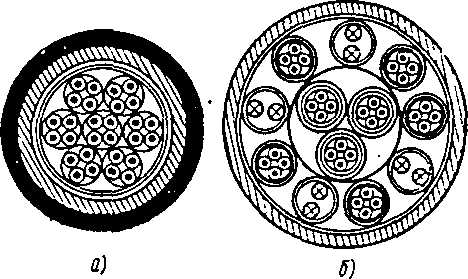

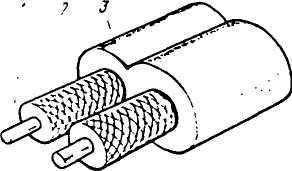

Для межстанционных соединительных линий применяются упрощённые конструкции одночетвёрочных кабелей типа КСПП - 1 х 4 с диаметром жил 0,9 и 1,2 мм, а также четырёхчетвёрочные кабели КСПП -4 х 4 с жилами 0,9 мм.

Кабели четвёрочной конструкции уплотняются высокочастотной аппаратурой типа КНК - 6Т на 6 каналов и КНК - 12 на 12 каналов с дальностью до 80 км или аппаратурой ИКМ - 12 (с импульсно - кодовой модуляцией) на 12 каналов с дальностью до 100 км. Таким образом, по каждой четвёрке можно организовать передачу и приём от 12 до 24 стандартных телефонных каналов. Возможно также уплотнение аппаратурой КАМА в диапазонах частот 12 - 252 и 312 - 552 кГц. В результате по кабелю ёмкостью 1x4 можно получить 60 каналов с дальностью связи до 50 км.

Для абонентских линий применяются однопарные кабели типа ПРППМ - 1x2 и ПРППА - 1x2, а также городские телефонные кабели в пластмассовой оболочке типа ТП ёмкостью преимущественно 5x2 и 10x2. Все кабели сельской телефонной связи имеют медные или алюминиевые жилы, полиэтиленовую изоляцию и полиэтиленовую (поливинилхлоридную) оболочку. Монтаж кабелей производится при температуре не ниже -10°С, эксплуатация - при температуре от -50°С до +50°С.

Одночетверочные кабели КСПП - 1x4 имеют медные жилы диаметром 0,9 или 1,2 мм, изолированные полиэтиленом толщиной 0,7 - 0,8 мм. Поверх изолированных жил накладывается поясная изоляция из полиэтилена толщиной около 0,8 мм и алюминиевый экран толщиной 0,1 - 0,15 мм. Снаружи располагают защитную полиэтиленовую оболочку толщиной около 1,8 мм. Изготовляются также бронированные варианты этого кабеля: КСППБ - 1x4 - бронированный стальными лентами толщиной 0,1 мм и КСППК - 1x4 - бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 1,2 мм.

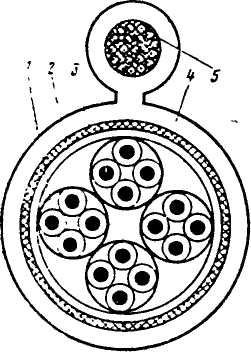

Четырёхчетверочные кабели КСПП - 4x4x0,9 имеют медные токопроводящие жилы диаметром 0,9 мм, полиэтиленовую изоляцию толщиной около 0,7 мм. На сердечник из четырёх скрученных четвёрок накладывается поясная изоляция из полиэтилена толщиной около 1 мм, алюминиевый экран и наружный полиэтиленовый шланг толщиной около 2 мм. Бронированные варианты кабеля имеют марку КСППБ - 4x4 и КСППК - 4x4. Изготовляется самонесущая конструкция кабеля со стальным тросом КСППС - 4x4x0,9.(рис.14).

рис.14 подвесной кабель сельской связи ксппс-4x4x0.9

1- четвёрка:

2- поясная изоляция из полиэтилена:

3- алюминиевый экран:

4- внешняя полиэтиленовая оболочка:

5- стальной трос.

Однопарные кабели имеют медные жилы диаметром 0,8; 1,0; 1,2 мм (ПРППМ) или алюминиевые жилы диаметром 1,6 мм (ПРППА). Пара жил изолирована полиэтиленом, поверх которого расположена полиэтиленовая оболочка (рис.15).

рис.15.0днопарный кабель СТО и радиофикации типа ПРПП-1х2

1- жилы (медь, алюминий);

2- изоляция;

3- оболочка.

Известны конструкции кабелей, в которых внешняя оболочка выполнена из поливинилхлорида (ПРПВМ и ПРПВА). Допускается уплотнение этих кабелей аппаратурой В-З-ЗС и КНК-6. Строительная длина кабелей 500 м.

Кабельные материалы.

При выполнении монтажных работ на кабельных линиях связи используют разнообразные кабельные материалы. При сращивании жил кабелей сростки жил изолируют бумажными или полиэтиленовыми трубками (гильзами). Бумажные гильзы изготовляют из кабельной бумаги толщиной 0,08 - 0,1 мм. Для изоляции сростков жил городских телефонных кабелей с воздушно - бумажной изоляцией используют бумажные гильзы длиной 40 мм и диаметром 3,1; 3,4; 3,6 мм соответственно для жил диаметром 0,4; 0,5; 0,7 мм.

Для восстановления изоляции кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил применяют полиэтиленовые гильзы длиной 40 мм и диаметром 3,0 мм.

Поясную изоляцию кабелей в металлической оболочке восстанавливают с помощью кабельной бумаги толщиной 0,12 или 0,17 мм и шириной 30 - 40 мм или миткалевой ленты шириной 50 - 100 мм. Поясную изоляцию кабелей в пластмассовой оболочке восстанавливают с помощью пластмассовых лент.

В оконечных устройствах и муфтах жилы перевязывают суровыми нитками (в муфтах могут использоваться групповые кольца).

Для восстановления нормального сопротивления изоляции кабельных жил и предохранения кабеля от проникновения влаги применяют специальные прошпарочные и заливочные кабельные массы.

Масса МКП (масса кабельная прошпарочная) применяется для прошпарки (с целью удаления влаги) кабельного сердечника, бумажных гильз, ниток и миткалевых лент при монтаже кабелей с воздушно - бумажной изоляцией. Масса нагревается до температуры +120°С.

Масса МКС (масса для кабелей связи заливочная светлая) используется для заливки кабельных боксов, распределительных коробок, оконечных и газонепроницаемых муфт, ящиков с пупиновскими катушками. Температура её подогрева для заливки кабеля с полистирольной изоляцией не должна превышать +87°С, с воздушно - бумажной +120°С, для заливки в газонепроницаемые +140°С.

М а с с а МКБ (масса для кабелей связи битумная) применяется для заливки чугунных муфт. Перед заливкой массу разогревают до температуры +150°С (перегрев массы недопустим, так как при этом снижаются её изоляционные свойства).

На кабелях ТПП при монтаже газонепроницаемых муфт заливают эпоксидный компаунд ЭТЗК.

Сплавы, используемые для прочного механического соединения металлических поверхностей и обеспечивающие хорошую электрическую проводимость места соединения, называют припоями. Для сапайки свинцовых оболочек кабеля используют оловянно-свинцовый припой ПОССу-30-2. Пайка жил при скрещивании в муфте (когда диаметр жил больше 0,7 мм или когда соединяют жилы диаметром 0,32 и 0,4 мм с жилами 0,7 мм) и при припайке жил к контактам оконечных кабельных устройств осуществляется припоем с большим содержанием олова - ПОССу-40-2.

Залуживание алюминиевой оболочки производится с помощью цинково-оловянного припоя (ЦОП), а стальной оболочки - пасты марки ПМКН - 40.

Для сварки кабелей, имеющих полиэтиленовую оболочку, с полиэтиленовыми муфтами пользуются паяльной лампой или газовой горелкой с применением таких кабельных материалов как медные вкладыши, стеклолента, пластмассовые прутки. Для восстановления поясной изоляции при монтаже муфт используют так называемые термоусаживаемые трубки (ТУТ), а также полиэтиленовые ленты с применением липкого влагоотталкивающего полибутиленового компаунда ЛПК.

Классификация, конструкции и частотные диапазоны направляющих систем

По конструктивным признакам направляющие системы делятся на две группы - системы, в которых распространение электромагнитной энергии ограничивается в поперечном направлении (закрытые системы) и системы, в которых такого ограничения нет (открытые системы) (рис. 1.4, 1.5).

Рис. 1.5 – Классификации НСЭ по конструктивным признакам

Воздушные линии связи и симметричные пары относятся к группе симметричных цепей, т.е. НС этой группы имеют два проводника с одинаковыми конструктивными и электрическими свойствами.

Направляющие системы являются основными элементами кабелей связи, они классифицируются по частотному диапазону их использования (рис. 1.6).

Рис. 1.6 – Частотные диапазоны разных направляющих систем

Характеристики разных направляющих систем и области их применения приведены в таблице 1.1

Классификация кабелей связи

Кабелем связи называется электротехническое изделие предназначенное для передачи на расстояние различных сигналов связи и содержащее одну или более изолированных жил заключенных во влагозащищенную оболочку. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации поверх оболочки кабеля может иметься соответствующий защитный покров.

Современные кабели связи классифицируются по следующим признакам:

области применения - магистральные, зоновые (областные), городские, сельские, а также кабели соединительных линий и вставок;

условиям прокладки и эксплуатации - подземные, подводные, для воздушной подвески и для прокладки в телефонной канализации и коллекторах;

спектру передаваемых частот - низкочастотные (тональные) и высокочастотные (передаются токи частот от 12 кГц и выше);

конструкции цепей, образующих кабели связи - симметричные и коаксиальные (несимметричные);

материалу и структуре изоляции-кабели с трубчато-бумажной, пористо-бумажной, кордельно-бумажной, сплошной полиэтиленовой, пористо- полиэтиленовой, баллонно-полиэтиленовой, шайбовой полиэтиленовой кордельно-полистирольной и другой изоляцией;

системе скрутки изолированных проводников в группы: кабели парной и четверочной (преимущественно звездной), повивной и пучковой скрутки;

роду оболочки – металлическая (свинец, алюминий, сталь), пластмассовая (полиэтилен,поливинилхлорид), металло-пластмассовая (альпэт, стальпэт);

конструкции защитного покрова - ленточная или проволочная броня, джутовый или пластмассовый покров.