- •Экология: современное понимание, определение, предмет, задачи. Структура и разделы современной экологии

- •2. Фундаментальные законы экологии.

- •Абиотические и биотические факторы среды

- •4.Адаптации животных к абиотическим факторам среды

- •Адаптации растений к абиотическим факторам

- •6. Формы положительных взаимодействий организмов

- •Формы отрицательных взаимодействий организмов

- •Трофические связи: продуценты, консументы, редуценты

- •Трофические цепочки и трофические пирамиды (правило 100%)

- •10. Симбиоз. Примеры симбиотических отношений

- •Структура биосферы как живой оболочки Земли.

- •Классификация факторов среды

- •14. Экологический закон оптимума. Зона толерантности, эврибионты и стенобионты.

- •Характеристика адаптаций

- •Формы внутривидовых взаимодействий организмов.

- •Формы межвидовых взаимодействий организмов

- •18. Понятие о популяции. Структура популяции

- •Понятие о популяции. Динамика популяции

- •20. Типы взаимоотношений видов в экосистеме

- •Основные природоочаговые болезни России.

- •22. Адаптации человека к жизни в разных географических зонах.

- •Природная очаговость болезней

- •24. Прикладная экология. Разные формы добывания и культивирования биологических ресурсов: с/х, аквакультура, биотехнологии

- •26. Размеры и формы ареалов. Типология ареалов.

- •2) Локальные

- •3) Субрегиональные

- •6) Космополитические ареалы

- •28. Островная биогеография. Специфика островных биот.

- •29. Основные положения теории островной биогеографии. Эволюция островных биот и проблемы охраны живой природы.

- •30. Зональные, интра- и экстразональные типы сообществ. Понятие «экотон»

- •31. Сукцессии и флуктуации. Первичные и вторичные сукцессии.

- •32. Антропогенные сукцессии. Дигрессии и демутации.

- •33. Концепция биологического разнообразия. Уровни биоразнообразия.

- •34. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. Красные книги

- •35. Принципы флористического и фаунистического районирования суши. Синператы. Понятие «эндемизм».

- •37. Первичные и вторичные сукцессии, их стадии. Антропогенные сукцессии в тайге.

- •38. Растительность и животное население тундровой зоны России

- •39. Растительность и животное население таежной зоны России.

- •40. Растительность и животное население широколиственных лесов России

- •4 2. Подзональная дифференциация тайги. Северная граница распространения таежных лесов

- •45. Ареалы, типы ареалов. Дизъюнктивные ареалы и их объяснение.

- •46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область.

- •47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область.

- •49. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область.

Классификация факторов среды

См. вопрос 3

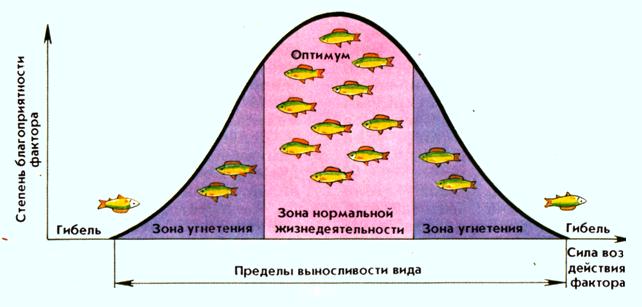

14. Экологический закон оптимума. Зона толерантности, эврибионты и стенобионты.

любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы.

Результаты действия переменного фактора зависят прежде всего от силы его проявления, или дозировки. Факторы положительно влияют на организмы лишь в определенных пределах. Недостаточное либо избыточное их действие сказывается на организмах отрицательно (ну т.е. если есть очень много сладкого, то весы…а если вообще не есть, то тебе будет не хватать каких-то веществ, тоже не очень хорошо)

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. В них организмы испытывают угнетение.

Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет.

Закон оптимума универсален. Он определяет границы условий, в которых возможно существование видов, а также меру изменчивости этих условий. Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов.

В природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость. У специализированных видов критические точки значения фактора сильно сближены, такие виды могут жить только в относительно постоянных условиях. Так, многие глубоководные обитатели — рыбы, иглокожие, ракообразные — не переносят колебания температуры даже в пределах 2-3 °С. Растения влажных местообитаний (калужница болотная, недотрога и др.) моментально вянут, если воздух вокруг них не насыщен водяными парами. Виды с узким диапазоном выносливости называют стенобионтами, а с широким — эврибионтами. Если нужно подчеркнуть отношение к какому-либо фактору, используют сочетания «стено-» и «эври-» применительно к его названию, например, стенотермный вид — не переносящий колебания температур, эвригалинный — способный жить при широких колебаниях солености воды и т. п.

Характеристика адаптаций

Адаптация - приспособление организмов, популяций и видов, обеспечивающее их выживаемость в меняющихся условиях жизни.

Формы адаптаций:

• поведенческие

• экологические

• морфо-анатомические

• биохимические

Поведенческие адаптации

Самые быстрые, реализуются через разнообразие движений, свойственны только животным. «Хочешь жить – умей вертеться». Двигательный ответ на изменения в окружающей среде, требует оценки их значимости верной системой для жизнедеятельности – и для жизни – организма.

Пример: Травяная лягушка прислушивается к шевелению травинки определяет нейтральна ли ситуация (ветер колышет) или ползет еда (аппетитный Майский жук) или враг хищная змея (Уж Обыкновенный).

Ошибка в определении чревата либо невосполнимой тратой энергии (прыжок в сторону несъедобных колеблющихся листиков), либо собственной гибелью (движение смертельно опасного врага уже было принято за колебание травинок или ползущее насекомое).

Экологические адаптации

Закрепление суммы положительных поведенческих адаптаций в видовом образе жизни.

Экологические адаптации обеспечивает реализацию жизненной стратегии.

Жизненная тактика – максимально продлить индивидуальное существование, избегая губительного влияния факторов среды, решая повседневные тактические задачи: получить через пищу необходимую жизненную энергию, но не стать источником энергии для других организмов. Поесть, но не быть съеденным – суть трофических форм экологических связей.

Жизненная стратегия – обеспечить генетическое бессмертие через размножение (репродукцию) воспроизведение, продление себя во времени и пространстве. Достижение биологического смысла жизни – стремление к бессмертию – суть репродуктивных отношений.

Главенство жизненной стратегии ярко проявляется в моноциклии – одноразовом размножении и последующей гибели.

Морфо-анатомические адаптации

Самые медленные

Правило Бергмана:

Из двух родственных теплокровных видов или географических популяций одного вида более крупные особи (с относительно низкой теплоотдачей) живут на севере, а более мелкие живут на юге (в более теплом климате).

Примеры: амурская форма тигра с Дальнего

Востока крупнее суматранской из

Индонезии. Северные подвиды волка в

среднем крупнее южных. Среди близкий

видов рода медведь наиболее крупные

обитают в северных широтах (белый

медведь, бурые медведи с о. Кодьяк), а

наиболее мелкие виды (например, очковый

медведь) — в районах с теплым климатом.

Примеры: амурская форма тигра с Дальнего

Востока крупнее суматранской из

Индонезии. Северные подвиды волка в

среднем крупнее южных. Среди близкий

видов рода медведь наиболее крупные

обитают в северных широтах (белый

медведь, бурые медведи с о. Кодьяк), а

наиболее мелкие виды (например, очковый

медведь) — в районах с теплым климатом.

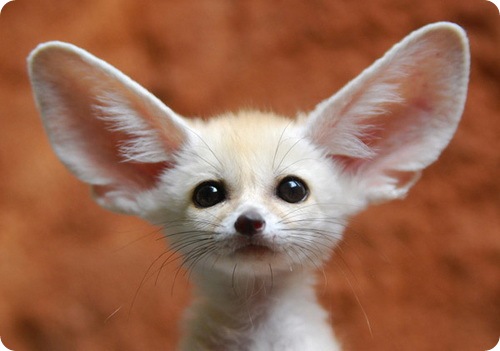

Правило Аллена:

Выступающие части тела теплокровных животных (уши, хвосты, лапы) отдают много тепла и потому у близкородственных видов в холодном климате они короче, а в жарком – длинные.

П

римеры:

Наименьшие (относительно длины тела)

уши и менее вытянутая морда в этом

семействе — у песца (ареал — Арктика),

а наибольшие уши и узкая, вытянутая

морда — у лисицы фенека (ареал — Сахара).

римеры:

Наименьшие (относительно длины тела)

уши и менее вытянутая морда в этом

семействе — у песца (ареал — Арктика),

а наибольшие уши и узкая, вытянутая

морда — у лисицы фенека (ареал — Сахара).

Также это правило выполняется в отношении в человеческих популяций: самые короткие (относительно размеров тела) нос, руки и ноги характерны для эсскимосско-алеутских народов (эскимосов, инуитов), а длинные руки и ноги для фур и тутси.

Правило Глогера:

Географические расы животных в теплых и влажных регионах пигментированы сильнее (т.е. особи темнее), чем в холодных и сухих. Пример: белый и бурый медведь.

Биохимические адаптации:

Кашалот (подотряд зубатых китов) в поисках своей излюбленной добычи – огромных глубоководных кальмаров способен нырять на глубину свыше 1 км и задерживать дыхание под водой почти на 2 часа благодаря биохимической адаптации – способности эритроцитов крови и миоглобинов …???

Примеры адаптаций.

Температурные адаптации животных

Пойкилотермные (холоднокровные) виды – насекомые, амфибии

При критически низких температурах впадают в зимнее оцепенение (анабиоз). Чтобы предотвратить образование льда и разрушения клеток, воду замещает антифриз – глицерин.

Гомотермные (теплокровные) виды – птицы, млекопитающие.

Сохраняют активность благодаря системе адаптаций морфологических (шерстный и пуховой покров), экологические (перелеты птиц норы млекопитающих), поведенческие («детские сады» Антарктических пингвинов).

Неподвижные пузырьки воздуха – надежный термоизолятор.

Адаптация растений и сохранение влаги.

Растения способные произрастать при дефиците влаги на аридных территориях – в сухих саваннах, полупустынях, пустынях – ксерофиты.

Они обладают морфо анатомическими адаптациями по сокращению испарения и сбережению влаги. Это растения с толстыми стволами и листьями, часто имеют колючки.

Примеры: Кактусы, агава, вельвичия, саксаул, ковыль, очиток.

Адаптации к соседству человека (антропогенному воздействию)

Животные в городе

Достаточно пищи, мест для размножения, мало природных врагов, но постоянное беспокойство, преследование человеком (крыс, тараканов, комаров).

«очень хочется, но очень страшно»,

Адаптационные ресурсы – поведенческий (толерантность, преодоление страха перед человеком) и экологический (использование антропогенных кормов, зданий для гнезд).

Серые вороны в городах не боятся людей (в Москве подпускают на 1-2м, а за городом – на 30-70м)

Толерантность сменяется агрессивностью (нападение ворон на людей в птенцовое время).

Коршуны и грифы в Дели полностью игнорируют присутствие людей, защищают гнезда от человека.

При условии безопасного поведения людей адаптации диких животных переходят даже в антропофилию.

Дикие гуси в Кологриве осознали свою безопасность за 5 лет

Утки на Московских прудах берут корм из рук людей, а в 10-20 км от города взлетают за сотни метров от человека.

Большинство животных и растений способны существовать рядом с человеком при условии толерантного отношения. Это и есть задача экологии и т.п.