- •Экология: современное понимание, определение, предмет, задачи. Структура и разделы современной экологии

- •2. Фундаментальные законы экологии.

- •Абиотические и биотические факторы среды

- •4.Адаптации животных к абиотическим факторам среды

- •Адаптации растений к абиотическим факторам

- •6. Формы положительных взаимодействий организмов

- •Формы отрицательных взаимодействий организмов

- •Трофические связи: продуценты, консументы, редуценты

- •Трофические цепочки и трофические пирамиды (правило 100%)

- •10. Симбиоз. Примеры симбиотических отношений

- •Структура биосферы как живой оболочки Земли.

- •Классификация факторов среды

- •14. Экологический закон оптимума. Зона толерантности, эврибионты и стенобионты.

- •Характеристика адаптаций

- •Формы внутривидовых взаимодействий организмов.

- •Формы межвидовых взаимодействий организмов

- •18. Понятие о популяции. Структура популяции

- •Понятие о популяции. Динамика популяции

- •20. Типы взаимоотношений видов в экосистеме

- •Основные природоочаговые болезни России.

- •22. Адаптации человека к жизни в разных географических зонах.

- •Природная очаговость болезней

- •24. Прикладная экология. Разные формы добывания и культивирования биологических ресурсов: с/х, аквакультура, биотехнологии

- •26. Размеры и формы ареалов. Типология ареалов.

- •2) Локальные

- •3) Субрегиональные

- •6) Космополитические ареалы

- •28. Островная биогеография. Специфика островных биот.

- •29. Основные положения теории островной биогеографии. Эволюция островных биот и проблемы охраны живой природы.

- •30. Зональные, интра- и экстразональные типы сообществ. Понятие «экотон»

- •31. Сукцессии и флуктуации. Первичные и вторичные сукцессии.

- •32. Антропогенные сукцессии. Дигрессии и демутации.

- •33. Концепция биологического разнообразия. Уровни биоразнообразия.

- •34. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. Красные книги

- •35. Принципы флористического и фаунистического районирования суши. Синператы. Понятие «эндемизм».

- •37. Первичные и вторичные сукцессии, их стадии. Антропогенные сукцессии в тайге.

- •38. Растительность и животное население тундровой зоны России

- •39. Растительность и животное население таежной зоны России.

- •40. Растительность и животное население широколиственных лесов России

- •4 2. Подзональная дифференциация тайги. Северная граница распространения таежных лесов

- •45. Ареалы, типы ареалов. Дизъюнктивные ареалы и их объяснение.

- •46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область.

- •47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область.

- •49. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область.

46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область.

Арктогея

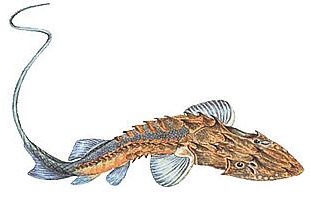

Фауна арктогеи исторически связана с Лавразией (в современной фауне сохранились некоторые древние формы — панцирные щуки, лопатоносы, хвостатые земноводные).

Рисунок 4 Лопатонос

Для

арктогеи характерны представители

широко известных семейств и родов,

имеющих обширные ареалы (волк, лисица,

заяц, кабан и многие другие) и небольшое

число эндемичных семейств (бобровые,

кротовые, тушканчиковые, тетеревиные,

гагары). В северной части царства

современная фауна относительно

бедна как абсолютным числом видов, так

и эндемичными группами. Это

объясняется тем, что значительная часть

территории лежит в высоких широтах

(малопригодных для жизни вообще), а

также относительной

молодостью фауны

(действие оледенений). Сходство фауны

всей этой части арктогеи (особенно в

тундровой и лесной зонах) обусловлено

существованием в плиоцене и четвертичном

периоде сухопутных мостов между

континентами, по которым шли интенсивные

миграции животных. Так,

из Евразии в Северную Америку мигрировали

лось, благородный олень, бурый медведь

и многие другие, а в обратном направлении

— северный олень, овцебык и другие.

Для

арктогеи характерны представители

широко известных семейств и родов,

имеющих обширные ареалы (волк, лисица,

заяц, кабан и многие другие) и небольшое

число эндемичных семейств (бобровые,

кротовые, тушканчиковые, тетеревиные,

гагары). В северной части царства

современная фауна относительно

бедна как абсолютным числом видов, так

и эндемичными группами. Это

объясняется тем, что значительная часть

территории лежит в высоких широтах

(малопригодных для жизни вообще), а

также относительной

молодостью фауны

(действие оледенений). Сходство фауны

всей этой части арктогеи (особенно в

тундровой и лесной зонах) обусловлено

существованием в плиоцене и четвертичном

периоде сухопутных мостов между

континентами, по которым шли интенсивные

миграции животных. Так,

из Евразии в Северную Америку мигрировали

лось, благородный олень, бурый медведь

и многие другие, а в обратном направлении

— северный олень, овцебык и другие.

К югу фауна царства (вне пустынь и высокогорий) становится богаче благодаря проникновению на его территорию многих животных из Палеогеи (агамы, настоящие ящерицы и другие) и наличию убежищ (рефугиумов), где во времена оледенения сохранились представители местной третичной фауны (например, выхухоль). Единственная область арктогеи — Голарктическая (иногда ее делят на Неарктическую и Палеарктическую) подразделяется на 7 подобластей.

47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область.

При зоогеографическом районировании стоит задача отразить сходство и различия сравниваемых фаун, оценить их в количественных показателях и определить, где проходят границы между территориями, занятыми различными фаунами.

Царство Нотогея включает крайний юг материка Южной Америки (Патагонию и Огненную Землю), Австралию, Тасманию, Новую Зеландию и субантарктические острова Мирового океана. Таким образом, Нотогея - настоящее островное царство, для которого невозможно дать единую фаунистическую характеристику. Единственное, что объединяет входящие в Нотогею земли (кроме сходства, обусловленного древностью их происхождения), - это чисто негативный признак: бедность и одностороннее развитие животного мира (рис. 59). В царстве Нотогея выделяют три области: Австралийскую, Новозеландскую и Патагонскую.

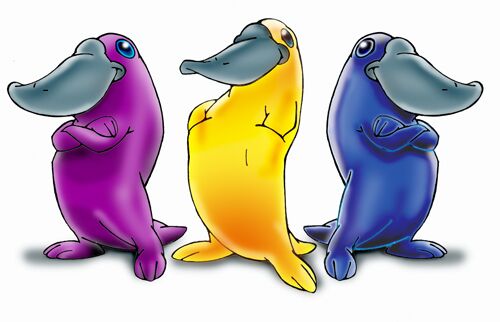

А встралийская

область. Сюда относятся Австралия,

крупный остров Тасмания и ряд мелких

островов (Кенгуру, Кинг, Флиндерс и

др.). Характерной особенностью

австралийской фауны является присутствие

однопроходных и сумчатых млекопитающих.

Однопроходные, или первозвери,

представляют собой эндемичный подкласс

с крайне примитивными признаками: у

них имеется клоака, отсутствуют соски,

размножение осуществляется путем

откладки яиц. В этом подклассе и

единственном отряде Monotremata всего два

семейства: утконосы и ехидны, причем к

последнему относится и новогвинейский

род проехидна. Однопроходные - звери

специализированные. Занимая те же

экологические ниши, что и плацентарные

звери в других областях земного шара,

сумчатые приобрели с ними большое

конвергентное сходство. На собачьих

похожи сумчатый волк и сумчатый дьявол,

на настоящих кротов - сумчатые кроты,

тушканчиков имитирует сумчатый прыгун,

сурков - неуклюжие вомбаты, общеизвестный

коала напоминает игрушечного медведя,

хотя и занимает ту же экологическую

нишу, что и южноамериканский ленивец.

Тем не менее при всем разнообразии

представителей отдельных семейств они

обладают четко выраженными признаками

отряда: у них нет плаценты, детеныши

рождаются мелкими и недоразвитыми, у

большинства имеется сумка, строение

мозга простое, температура тела ниже,

чем у плацентарных.

встралийская

область. Сюда относятся Австралия,

крупный остров Тасмания и ряд мелких

островов (Кенгуру, Кинг, Флиндерс и

др.). Характерной особенностью

австралийской фауны является присутствие

однопроходных и сумчатых млекопитающих.

Однопроходные, или первозвери,

представляют собой эндемичный подкласс

с крайне примитивными признаками: у

них имеется клоака, отсутствуют соски,

размножение осуществляется путем

откладки яиц. В этом подклассе и

единственном отряде Monotremata всего два

семейства: утконосы и ехидны, причем к

последнему относится и новогвинейский

род проехидна. Однопроходные - звери

специализированные. Занимая те же

экологические ниши, что и плацентарные

звери в других областях земного шара,

сумчатые приобрели с ними большое

конвергентное сходство. На собачьих

похожи сумчатый волк и сумчатый дьявол,

на настоящих кротов - сумчатые кроты,

тушканчиков имитирует сумчатый прыгун,

сурков - неуклюжие вомбаты, общеизвестный

коала напоминает игрушечного медведя,

хотя и занимает ту же экологическую

нишу, что и южноамериканский ленивец.

Тем не менее при всем разнообразии

представителей отдельных семейств они

обладают четко выраженными признаками

отряда: у них нет плаценты, детеныши

рождаются мелкими и недоразвитыми, у

большинства имеется сумка, строение

мозга простое, температура тела ниже,

чем у плацентарных.