- •Экология: современное понимание, определение, предмет, задачи. Структура и разделы современной экологии

- •2. Фундаментальные законы экологии.

- •Абиотические и биотические факторы среды

- •4.Адаптации животных к абиотическим факторам среды

- •Адаптации растений к абиотическим факторам

- •6. Формы положительных взаимодействий организмов

- •Формы отрицательных взаимодействий организмов

- •Трофические связи: продуценты, консументы, редуценты

- •Трофические цепочки и трофические пирамиды (правило 100%)

- •10. Симбиоз. Примеры симбиотических отношений

- •Структура биосферы как живой оболочки Земли.

- •Классификация факторов среды

- •14. Экологический закон оптимума. Зона толерантности, эврибионты и стенобионты.

- •Характеристика адаптаций

- •Формы внутривидовых взаимодействий организмов.

- •Формы межвидовых взаимодействий организмов

- •18. Понятие о популяции. Структура популяции

- •Понятие о популяции. Динамика популяции

- •20. Типы взаимоотношений видов в экосистеме

- •Основные природоочаговые болезни России.

- •22. Адаптации человека к жизни в разных географических зонах.

- •Природная очаговость болезней

- •24. Прикладная экология. Разные формы добывания и культивирования биологических ресурсов: с/х, аквакультура, биотехнологии

- •26. Размеры и формы ареалов. Типология ареалов.

- •2) Локальные

- •3) Субрегиональные

- •6) Космополитические ареалы

- •28. Островная биогеография. Специфика островных биот.

- •29. Основные положения теории островной биогеографии. Эволюция островных биот и проблемы охраны живой природы.

- •30. Зональные, интра- и экстразональные типы сообществ. Понятие «экотон»

- •31. Сукцессии и флуктуации. Первичные и вторичные сукцессии.

- •32. Антропогенные сукцессии. Дигрессии и демутации.

- •33. Концепция биологического разнообразия. Уровни биоразнообразия.

- •34. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. Красные книги

- •35. Принципы флористического и фаунистического районирования суши. Синператы. Понятие «эндемизм».

- •37. Первичные и вторичные сукцессии, их стадии. Антропогенные сукцессии в тайге.

- •38. Растительность и животное население тундровой зоны России

- •39. Растительность и животное население таежной зоны России.

- •40. Растительность и животное население широколиственных лесов России

- •4 2. Подзональная дифференциация тайги. Северная граница распространения таежных лесов

- •45. Ареалы, типы ареалов. Дизъюнктивные ареалы и их объяснение.

- •46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область.

- •47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область.

- •49. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область.

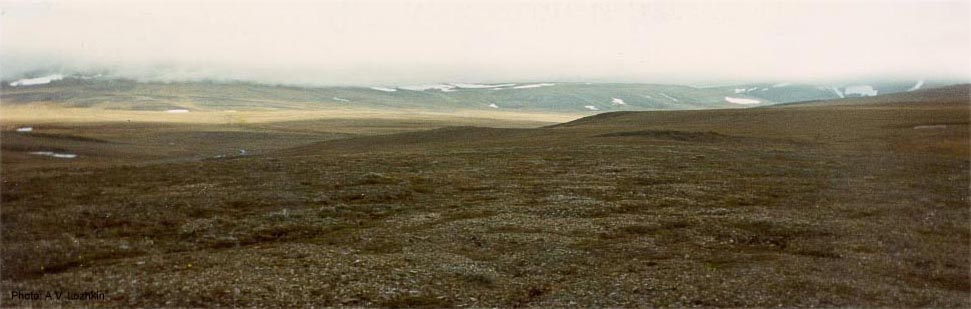

38. Растительность и животное население тундровой зоны России

Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно из семейства Злаки), кустарники и кустарнички (например, некоторые карликовые виды берёзы и ивы).

Т ипичные

обитатели российской тундры — северные

олени, лисицы, снежные бараны, волки,

лемминги и зайцы-русаки.

Птиц немного:

лапландский подорожник, белокрылая

ржанка, краснозобый конёк, зуёк, пуночка,

полярная сова и белая куропатка.

ипичные

обитатели российской тундры — северные

олени, лисицы, снежные бараны, волки,

лемминги и зайцы-русаки.

Птиц немного:

лапландский подорожник, белокрылая

ржанка, краснозобый конёк, зуёк, пуночка,

полярная сова и белая куропатка.

Реки и озёра богаты рыбой (нельма, чир, омуль, ряпушка и другие).

Большое количество кровососущих насекомых.

Полностью отсутствуют пресмыкающиеся.

39. Растительность и животное население таежной зоны России.

Т айге

свойственно отсутствие или слабое

развитие подлеска (так как в лесу мало

света), а также однообразие

травяно-кустарникового яруса и мохового

покрова (зелёные мхи). Виды кустарников

(можжевельник, жимолость, смородина и

др.), кустарничков (черника, брусника и

др.) и трав (кислица, грушанка)

немногочисленны.

айге

свойственно отсутствие или слабое

развитие подлеска (так как в лесу мало

света), а также однообразие

травяно-кустарникового яруса и мохового

покрова (зелёные мхи). Виды кустарников

(можжевельник, жимолость, смородина и

др.), кустарничков (черника, брусника и

др.) и трав (кислица, грушанка)

немногочисленны.

Для тайги Урала характерны светлохвойные леса из сосны обыкновенной. В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и другое.

Ж ивотный

мир тайги богаче и разнообразнее, чем

животный мир тундры. Многочисленны и

широко распространены: рысь, росомаха,

бурундук, соболь, белка и др. Из копытных

встречаются северный и благородный

олень, лось, косуля; многочисленны

зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки,

белки и летяги. Из птиц обычны: глухарь,

обыкновенный рябчик, кедровка, клесты

и др.

ивотный

мир тайги богаче и разнообразнее, чем

животный мир тундры. Многочисленны и

широко распространены: рысь, росомаха,

бурундук, соболь, белка и др. Из копытных

встречаются северный и благородный

олень, лось, косуля; многочисленны

зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки,

белки и летяги. Из птиц обычны: глухарь,

обыкновенный рябчик, кедровка, клесты

и др.

В таёжном лесу по сравнению с лесотундрой благоприятнее условия для жизни животных. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей.

В зимний период подавляющее число видов беспозвоночных, все земноводные и пресмыкающиеся, а также некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку, снижается активность ряда других животных.

40. Растительность и животное население широколиственных лесов России

Р астительность.

Верхний

древесный ярус леса сомкнут,

нижние

древесные ярусы или очень

разреженные,

или отсутствуют. Многие широколиственные

породы дают корневую и пневую поросль,

порослевые древостой более низкорослые

и сомкнутые.

Различают моно-, олиго- и полидоминантные

леса. Виды

бука, как правило, образуют монодоминантные

древостой. Кустарниковый ярус изменяется

от хорошо развитого до крайне разреженного.

Широколиственные леса с давних пор

подвергались выкорчевке с последующей

распашкой земли, постоянной вырубке,

часто сопровождавшейся направленной

сменой пород. Значительные площади,

занятые прежде лесами, превращены в

сельскохозяйственные угодья. Европейские

широколиственные леса флористически

самые бедные и относительно просты в

структурном отношении. Коренных лесов

практически не сохранилось. Основные

лесообразователи - виды

бука, дуба; роль каштана, как и граба,

ясеня и липы, ограничена. В восточные,

более континентальные районы и на

границу со степными формациями

распространяются леса из дуба черешчатого.

астительность.

Верхний

древесный ярус леса сомкнут,

нижние

древесные ярусы или очень

разреженные,

или отсутствуют. Многие широколиственные

породы дают корневую и пневую поросль,

порослевые древостой более низкорослые

и сомкнутые.

Различают моно-, олиго- и полидоминантные

леса. Виды

бука, как правило, образуют монодоминантные

древостой. Кустарниковый ярус изменяется

от хорошо развитого до крайне разреженного.

Широколиственные леса с давних пор

подвергались выкорчевке с последующей

распашкой земли, постоянной вырубке,

часто сопровождавшейся направленной

сменой пород. Значительные площади,

занятые прежде лесами, превращены в

сельскохозяйственные угодья. Европейские

широколиственные леса флористически

самые бедные и относительно просты в

структурном отношении. Коренных лесов

практически не сохранилось. Основные

лесообразователи - виды

бука, дуба; роль каштана, как и граба,

ясеня и липы, ограничена. В восточные,

более континентальные районы и на

границу со степными формациями

распространяются леса из дуба черешчатого.

Рисунок 1дуб черешч

Ж ивотное

население. Хорошо

выраженная ярусная структура

широколиственных лесов, наличие

сомкнутого древесного яруса высотой

до 30 м над землей, обильная подстилка

и мощный гумусовый горизонт обеспечивают

полный спектр

ярусов животного населения этого биома.

Теплое влажное лето и холодная зима со

снежным покровом обусловливают четкую

сезонную динамику активности животных.

На зиму пойкилотермные животные впадают

в состояние анабиоза.

Из гомойотермных животных (птицы и

млекопитающие) одни мигрируют в более

теплые регионы, другие впадают в спячку

или зимний сон и лишь немногие сохраняют

круглогодичную активность, переходя

на специфические корма (кора и ветви

деревьев, насекомые, спящие под корой,

и т.п.). Деятельность по утилизации

отмершей растительной массы в

широколиственных лесах осуществляет

обширная и разнообразная группа

животных-сапрофагов,

среди которых ведущую роль играют

дождевые черви

семейства люмбрицид. Вместе с сапрофагами

почвенный ярус населяют потребители

живой корневой массы растений. К ним

относятся личинки насекомых, главным

образом жуков: жесткие, с плотными

покровами личинки

жуков-щелкунов,

называемые проволочниками, белые

жирные личинки пластинчатоусых жуков,

живущие в почве по нескольку лет до

окукливания. Из них наиболее типична

личинка майского жука. Крупные

копытные участвуют в потреблении

зеленой массы листвы, травы, а зимой

веточных кормов и коры деревьев. Хищные

животные-зоофаги населяют все ярусы

широколиственных лесов. Насекомоядные

птицы собирают корм главным образом в

кронах деревьев и в подстилке. Хищные

звери характерны как для наземного,

так и для древесного ярусов. В наземном

ярусе обитают хищники, широко расселяющиеся

и за пределы широколиственных лесов:

лисица, волк,

бурый медведь (в прошлом, а в настоящем

он сизый?), горностай и ласка.

Длительное и интенсивное с

ивотное

население. Хорошо

выраженная ярусная структура

широколиственных лесов, наличие

сомкнутого древесного яруса высотой

до 30 м над землей, обильная подстилка

и мощный гумусовый горизонт обеспечивают

полный спектр

ярусов животного населения этого биома.

Теплое влажное лето и холодная зима со

снежным покровом обусловливают четкую

сезонную динамику активности животных.

На зиму пойкилотермные животные впадают

в состояние анабиоза.

Из гомойотермных животных (птицы и

млекопитающие) одни мигрируют в более

теплые регионы, другие впадают в спячку

или зимний сон и лишь немногие сохраняют

круглогодичную активность, переходя

на специфические корма (кора и ветви

деревьев, насекомые, спящие под корой,

и т.п.). Деятельность по утилизации

отмершей растительной массы в

широколиственных лесах осуществляет

обширная и разнообразная группа

животных-сапрофагов,

среди которых ведущую роль играют

дождевые черви

семейства люмбрицид. Вместе с сапрофагами

почвенный ярус населяют потребители

живой корневой массы растений. К ним

относятся личинки насекомых, главным

образом жуков: жесткие, с плотными

покровами личинки

жуков-щелкунов,

называемые проволочниками, белые

жирные личинки пластинчатоусых жуков,

живущие в почве по нескольку лет до

окукливания. Из них наиболее типична

личинка майского жука. Крупные

копытные участвуют в потреблении

зеленой массы листвы, травы, а зимой

веточных кормов и коры деревьев. Хищные

животные-зоофаги населяют все ярусы

широколиственных лесов. Насекомоядные

птицы собирают корм главным образом в

кронах деревьев и в подстилке. Хищные

звери характерны как для наземного,

так и для древесного ярусов. В наземном

ярусе обитают хищники, широко расселяющиеся

и за пределы широколиственных лесов:

лисица, волк,

бурый медведь (в прошлом, а в настоящем

он сизый?), горностай и ласка.

Длительное и интенсивное с ельскохозяйственное

освоение регионов широколиственных

лесов привело к резкому обеднению их

животного населения, к полному

исчезновению многих видов, особенно

крупных позвоночных. На пахотных землях

сильно размножились зерноядные грызуны.

О первичном населении животных этих

сообществ можно судить по историческим

данным и по остаткам природных биоценозов

на территориях заповедников и в

отдаленных слабо освоенных районах.

Запасы биомассы в широколиственных

лесах умеренных широт очень велики

(500 - 400 т/га). Продукция широколиственных

лесов также высока - от 10 до 30 и даже 50

т/га в год, что объясняется благоприятными

условиями вегетационного периода:

обилием тепла и влаги. Мощность почвенного

и подстилочного ярусов обеспечивает

кормом громадное количество почвенных

животных. В основном благодаря им

зоомасса в этих лесах может достигать

1 т/га и даже более, что превышает запасы

зоомассы большинства других биомов

суши.

ельскохозяйственное

освоение регионов широколиственных

лесов привело к резкому обеднению их

животного населения, к полному

исчезновению многих видов, особенно

крупных позвоночных. На пахотных землях

сильно размножились зерноядные грызуны.

О первичном населении животных этих

сообществ можно судить по историческим

данным и по остаткам природных биоценозов

на территориях заповедников и в

отдаленных слабо освоенных районах.

Запасы биомассы в широколиственных

лесах умеренных широт очень велики

(500 - 400 т/га). Продукция широколиственных

лесов также высока - от 10 до 30 и даже 50

т/га в год, что объясняется благоприятными

условиями вегетационного периода:

обилием тепла и влаги. Мощность почвенного

и подстилочного ярусов обеспечивает

кормом громадное количество почвенных

животных. В основном благодаря им

зоомасса в этих лесах может достигать

1 т/га и даже более, что превышает запасы

зоомассы большинства других биомов

суши.

На Дальнем Востоке обитают черный медведь и енотовидная собака (ныне завезенная в европейские леса), в Северной Америке - близкий к черному медведь барибал. Древесный ярус используют рысь, дикий лесной кот, там постоянно держится лесная куница, на Дальнем Востоке - харза

41. Растительность и животное население степной зоны России.

Зона степей представлена в Евразии степями, в Северной Америке прериями, в Южной Америке – пампасами, в Новой Зеландии – сообществами туссоков. Для степей характерен хороший обзор, обилие растительной пищи, относительно сухой летний период, существование летнего периода покоя, или полупокоя. Биомасса степей 1500-2500 ц/га.

Среди

преобладающих жизненных форм растений

степи выделяются дерновинные злаки

(туссоки) или корневищные злаки, не

образующие дерновин. Распространена

особая форма перекати-поле

(переносятся ветром и разбрасывают

семена). Среди двудольных травянистых

растений выделяются две группы –

северное красочное разнотравье,

представленное мезофильными растениями

с крупными яркими цветами или соцветьями,

и южное бескрасочное разнотравье,

состоящее главным образом из неярких,

малозаметных ксерофитов.

Среди

преобладающих жизненных форм растений

степи выделяются дерновинные злаки

(туссоки) или корневищные злаки, не

образующие дерновин. Распространена

особая форма перекати-поле

(переносятся ветром и разбрасывают

семена). Среди двудольных травянистых

растений выделяются две группы –

северное красочное разнотравье,

представленное мезофильными растениями

с крупными яркими цветами или соцветьями,

и южное бескрасочное разнотравье,

состоящее главным образом из неярких,

малозаметных ксерофитов.

Характерны для степей однолетние эфемеры, отцветающие весной, после цветения отмирающие, и многолетние эфемероиды, у которых после отмирания надземных частей остаются клубни, луковицы, подземные корневища. Безвременник развивает листву весной, а осенью цветет. На поверхности почвы растут ксерофильные мхи, кустистые и накипные лишайники, иногда сине-зеленые водоросли. Для степи также характерны растущие группами или одиночные кустарники.

В степи наблюдается многократная смена аспектов, т. е. изменение внешнего облика степей в связи с тем, что цветущие растения, обычно развивающиеся в массах, сменяют друг друга. Реже аспекты создаются массовыми видами животных, они обычно меняются в течение дня.

В степи широко распространен норный образ жизни. Норы служат для укрытия, спячки, в качестве кормовых ходов (некоторые животные питаются подземными частями растений). Роющая деятельность степных животных играет большую роль в изменении характера почвенного покрова и т. п. Многие строящие норы животные ведут колониальный образ жизни (например, суслики). Для колониальных животных существенны звуковые предупредительные сигналы. В норах могут жить переносчики различных болезней – эктопаразиты. Животные, не устраивающие нор, обычно ведут стадный образ жизни (сайгак и др.).

Ряд видов впадает на лето в спячку, которая потом переходит в зимнюю. У мелких грызунов (полевки) и у некоторых насекомых имеют место массовые размножения. В эти периоды уничтожаются основные виды кормовых растений, животные вынуждены мигрировать.

На границе с широколиственными лесами располагаются луговые степи, которые обычно относят к лесостепной зоне, где на водоразделах сочетаются леса и красочные степи.

Рисунок 2 (типчак)

В

северных степях развиты

разнотравно-дерновинно-злаковые или

красочно-ковыльные степи. В фитоценозах

северных степей большую роль играют

ковыли, преимущественно перистые,

создающие серебряный аспект при

цветении. Среди других д ерновинных

злаков распространены типчак и тонконог.

В северных степях наблюдается многократная

смена аспектов.

ерновинных

злаков распространены типчак и тонконог.

В северных степях наблюдается многократная

смена аспектов.

Подзона южных степей характеризуется дерновинно-злаковыми или бескрасочно-ковыльными сообществами. Во флоре увеличивается количество типичных ксерофитов, склерофильных злаков, разнотравья. Красочное разнотравье сменяется бескрасочным сухим. Увеличивается роль эфемеров и эфемероидов. Аспектов меньше, чем в северных степях, раньше наступает период покоя, травостой изреженный.

В самой южной части степной зоны развиты опустыненные степи, в которых кроме дерновинных злаков (типчак, ковылки, змеевка) присутствуют различные виды полыни, а также кустарники – караганы, спиреи. На засоленных местах встречаются пустынные растения – биюргуны, солянки, мощный злак чий. Растительность очень разрежена.