- •Экология: современное понимание, определение, предмет, задачи. Структура и разделы современной экологии

- •2. Фундаментальные законы экологии.

- •Абиотические и биотические факторы среды

- •4.Адаптации животных к абиотическим факторам среды

- •Адаптации растений к абиотическим факторам

- •6. Формы положительных взаимодействий организмов

- •Формы отрицательных взаимодействий организмов

- •Трофические связи: продуценты, консументы, редуценты

- •Трофические цепочки и трофические пирамиды (правило 100%)

- •10. Симбиоз. Примеры симбиотических отношений

- •Структура биосферы как живой оболочки Земли.

- •Классификация факторов среды

- •14. Экологический закон оптимума. Зона толерантности, эврибионты и стенобионты.

- •Характеристика адаптаций

- •Формы внутривидовых взаимодействий организмов.

- •Формы межвидовых взаимодействий организмов

- •18. Понятие о популяции. Структура популяции

- •Понятие о популяции. Динамика популяции

- •20. Типы взаимоотношений видов в экосистеме

- •Основные природоочаговые болезни России.

- •22. Адаптации человека к жизни в разных географических зонах.

- •Природная очаговость болезней

- •24. Прикладная экология. Разные формы добывания и культивирования биологических ресурсов: с/х, аквакультура, биотехнологии

- •26. Размеры и формы ареалов. Типология ареалов.

- •2) Локальные

- •3) Субрегиональные

- •6) Космополитические ареалы

- •28. Островная биогеография. Специфика островных биот.

- •29. Основные положения теории островной биогеографии. Эволюция островных биот и проблемы охраны живой природы.

- •30. Зональные, интра- и экстразональные типы сообществ. Понятие «экотон»

- •31. Сукцессии и флуктуации. Первичные и вторичные сукцессии.

- •32. Антропогенные сукцессии. Дигрессии и демутации.

- •33. Концепция биологического разнообразия. Уровни биоразнообразия.

- •34. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. Красные книги

- •35. Принципы флористического и фаунистического районирования суши. Синператы. Понятие «эндемизм».

- •37. Первичные и вторичные сукцессии, их стадии. Антропогенные сукцессии в тайге.

- •38. Растительность и животное население тундровой зоны России

- •39. Растительность и животное население таежной зоны России.

- •40. Растительность и животное население широколиственных лесов России

- •4 2. Подзональная дифференциация тайги. Северная граница распространения таежных лесов

- •45. Ареалы, типы ареалов. Дизъюнктивные ареалы и их объяснение.

- •46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область.

- •47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область.

- •49. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область.

Формы межвидовых взаимодействий организмов

Организмы разных видов в биоценозах находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Существуют две основные формы межвидовых взаимодействий: антибиоз и симбиоз.

Антибиоз — невозможность сосуществования двух видов организмов, основанная на конкуренции прежде всего за источники питания.

Примером служат взаимоотношения сапрофитных бактерий и ряда плесневых грибов. Первые способны быстро заселять среды, богатые органическими веществами, за счет интенсивного размножения, а вторые, значительно уступая им в этом, приобрели способность делать субстрат неблагоприятным для жизнедеятельности бактерий, выделяя в него продукты своего метаболизма — антибиотики. В результате среда используется либо грибами, либо бактериями, успевшими попасть в нее и размножиться раньше.

Симбио́з (от греч. συμ- — «совместно» и βίος — «жизнь» = «сожительство») — это взаимовыгодное отношение двух или нескольких разных видов организмов.

Формы

симбиоза разнообразны. В некоторых

случаях отношения между организмами

разных видов являются взаимополезными

настолько, что раздельное их существование

вообще невозможно. Такой симбиоз

называют мутуализмом. Примером

мутуалистических взаимоотношений

является с ожительство

человека с микрофлорой его кишечника,

основным компонентом которой являются

разнообразные штаммы бактерий кишечной

палочки Escherichia coli.

ожительство

человека с микрофлорой его кишечника,

основным компонентом которой являются

разнообразные штаммы бактерий кишечной

палочки Escherichia coli.

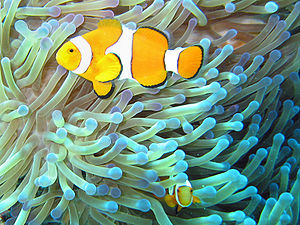

Рыба-клоун и морской анемон — организмы, сосуществующие в мутуалистическом симбиозе.

Бактерии в таком сожительстве находят благоприятную среду обитания и неисчерпаемый источник питания. Нормальное же пищеварение в кишечнике человека и всасывание рядов витаминов возможно только при участии бактерий. После длительного лечения больных различными инфекционными заболеваниями с помощью антибиотиков у них нередко наряду с подавлением жизнедеятельности болезнетворных бактерий наблюдается состояние дисбактериоза — гибель нормальных бактерий кишечника и усиленное размножение бактерий, нечувствительных к антибиотику, и микроскопических грибов, которые в свою очередь сами могут явиться причиной заболевания. Для восстановления нормальной кишечной микрофлоры часто необходимым является искусственное заселение пищеварительной системы человека симбионтными штаммами кишечной палочки.

Комменсализм — форма симбиоза, при которой один вид использует остатки или излишки пищи другого, не причиняя ему видимого вреда. Часто комменсалы даже поселяются в теле хозяина, не снижая его жизнеспособности. Примером комменсалов являются непатогенные ротовая и кишечная амебы, живущие в пищеварительной системе человека и питающиеся бактериями.

При хищничестве между организмами разных видов существуют только пищевые взаимоотношения, а пространственные отсутствуют. Хищники используют представителей другого вида для питания однократно, убивая их.

18. Понятие о популяции. Структура популяции

Популяция – одно из центральных понятий в биологии и обозначает совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и имеет общую территорию.

Она является первой надорганизменной биологической системой. С экологических позиций четкого определения определение популяции еще не выработано. Наибольшее признание получила трактовка С.С. Шварца (советский зоолог и эколог, академик АН СССР (1970), один из основоположников русскоязычного крыла популяционной и эволюционной экологии), популяция – группировка особей, которая является формой существования вида и способна самостоятельно развиваться неопределенно долгое время

Возрастная структура популяции. Этот тип структуры связан с соотношением особей различных возврастов в популяции. Особи одного возраста принято объединять в когорты, то есть возрастные группы.

Возрастные различия в популяции существенно усиливают ее экологическую неоднородность и сопротивляемость среде.

Принадлежность к определенному возрастному состоянию определяется по степени выраженности определенных морфологических (например, степень расчлененности сложного листа) и физиологических (например, способность дать потомство) признаков. Таким образом фиксируется, прежде всего, биологический возраст особи. Биологический возраст имеет для эколога большее значение, так как именно он определяет роль особи в популяционных процессах. В то же время, как правило, существует взаимосвязь между биологическим и календарным возрастом.

В популяциях животных также можно выделить различные возрастные стадии. Например, насекомые, развивающиеся с полным метаморфозом, проходят стадии яйца, личинки, куколки, имаго (взрослого насекомого). У других животных (развивающихся без метаморфоза) также можно выделить различные возрастные состояния, хотя границы между ними могут быть и не настолько четкими.

Половая структура популяции. Соотношение особей по полу и особенно доля размножающихся самок в популяции имеют большое значение для дальнейшего роста ее численности.

Интересно, что соотношение полов в популяции устанавливается не только по генетическим законам, но и под влиянием среды (у рыжих лесных муравьев при темп меньше 20 гр развиваются самцы, при более высокой- самки).

Принято выделять первичное, вторичное и третичное соотношение полов в популяции. Первичное соотношение полов определяется генетическими механизмами - равномерностью расхождения половых хромосом. Например, у человека XY-хромосомы определяют развитие мужского пола, а XX - женского. В этом случае первичное соотношение полов 1:1, то есть равновероятно.

Вторичное соотношение полов - это соотношение полов на момент рождения (среди новорожденных). Оно может существенно отличаться от первичного по целому ряду причин: избирательность яйцеклеток к сперматозоидам, несущим X- или Y-хромосому, неодинаковой способностью таких сперматозоидов к оплодотворению, различными внешними факторами. Например, зоологами описано влияние температуры на вторичное соотношение полов у рептилий. Аналогичная закономерность характерна и для некоторых насекомых. Так, у муравьев оплодотворение обеспечивается при температуре выше 20 С, а при более низких температурах откладываются неоплодотворенные яйца. Из последних вылупляются самцы, а из оплодотворенных - преимущественно, самки.

Третичное соотношение полов - это соотношение полов среди взрослых животных и складывается в результате дифференцированной смертности самцов и самок в ходе онтогенеза. Этот показатель прямо определяет особенности репродукционного процесса отличается у разных таксонов животных.

Пространственная структура популяции – это характер размещения особей в пространстве

Регулярное распределение встречается в природе редко и чаще всего вызвано острой внутривидовой конкуренцией (как, например, у хищных рыб).

Случайное распределение можно наблюдать только в однородной среде и только у видов, которые не обнаруживают никакого стремление к объединению в группы. Как хрестоматийный пример равномерного распределения, обычно приводят распределение жука Tribolium в муке. Сила и направление воздействия факторов при этом случайно изменяются во времени.

Распределение группами встречается намного чаще. Оно связано с особенностями микросреды или с особенностями поведения животных.

Пространственная структура имеет важное экологическое значение. Прежде всего, определенный тип использования территории позволяет популяции эффективно использовать ресурсы среды и снизить внутривидовую конкуренцию. Эффективность использования среды и снижение конкуренции между представителями популяции позволяют ей укрепить свои позиции по отношению к другим видам, населяющим данную экосистему.

Другое важное значение пространственной структуры популяции состоит в том, что она обеспечивает взаимодействие особей внутри популяции. Без определенного уровня внутрипопуляционных контактов популяция не сможет выполнять как свои видовые функции (размножение, расселение), так и функции, связанные с участием в экосистеме (участие в круговоротах веществ, создание биологической продукции и так далее)