- •Часть I

- •Часть I

- •120302 – Земельный кадастр

- •1 Основные элементы и свойства информационных систем

- •2 Основные задачи информационных систем

- •3 Классификация информационных систем

- •4 Документальные и фактографические информационные системы

- •5 Обеспечение информационных систем

- •6 Языки общения пользователя с системой, целостность и защита данных в системе

- •7 Мировые информационные ресурсы. Методы и средства взаимодействия с мировыми информационными системами и ресурсами

- •1 Информатизация общества

- •2 Понятие о геоинформатике и ее связь с другими науками, технологиями и производством

- •3 Что такое гис?

- •4 История развития гис

- •5 Задачи и назначения гис

- •1 «Данные», «информация», «знания» в геоинформационных системах

- •2 Обобщенные функции гис-систем

- •3 Классификация гис

- •4 Источники данных и их типы

- •1 Обоснование подсистем

- •2 Четырехкомпонентная структура гис

- •3 Функциональный принцип структуры гис

- •2 Программное обеспечение

- •1 Аппаратные (технические) средства

- •2 Программное обеспечение

- •3 Информационное обеспечение

- •4 Исполнители

- •5 Методы

- •1 Отображение объектов реального мира в гис

- •2 Структуры данных

- •3 Модели данных

- •4 Форматы данных

- •1 Виды баз данных в гис

- •2 Реляционная база данных

- •3 Системы управления базами данных гис

- •1 Понятие геоинформационного картографирования

- •2 Концептуальные модели географического пространства

- •3 Пространственные координаты и картографические проекции

- •4 Основные приемы анализа картографических изображений

- •Часть 1

- •120302 – Земельный кадастр

2 Концептуальные модели географического пространства

Принципиальный выбор, который необходимо сделать при переходе к работе в среде ГИС, состоит в том, чтобы определить, на какой из двух основных концептуальных идей остановить свой выбор. Речь идет о выборе между двумя различными взглядами на реальный мир. Этот выбор определяет весь дальнейший процесс моделирования реального мира в ГИС и состоит в следующем:

1 воспринимать ли окружающий мир как пространство, состоящее из дискретных примитивов, пространственное положение которых может быть определено с помощью подходящей координатной системы, а свойства этих примитивов описываются с помощью атрибутов;

2 представлять, что окружающий мир следует рассматривать как набор некоторых непрерывных полей, характеристики которых также непрерывно изменяются в пространстве.

Наибольшее распространение получил первый подход. При его использовании считается, что пространство заполнено примитивами. При этом первым шагом при моделировании реального мира является определение и распознание примитивов (это — дом, лес или река?), а вторым - создание списка атрибутов этих примитивов, определение их границ и положения.

При подходе, основанном на непрерывных полях, может быть использована простейшая концептуальная модель, которая представляет географическое пространство с использованием непрерывных декартовых координат в двух или трех измерениях. Характеристики этих полей (атрибуты) обычно рассматриваются как гладко изменяющиеся функции от координат. Такими полями могут быть, например, рельеф, содержание гумуса в почве и т. д. Данный подход выбирают, когда решение определяется в первую очередь особенностями изменения характеристик реального мира в пространстве. При этом в географическом пространстве могут быть распознаны также и имеющиеся в базах данных ГИС определенные выдающиеся значения, такие как, например, ураганы или горные пики, или «значительные явления», — эти зоны будут распознаваться как «предметы» (Гольфстрим, Эльбрус).

Выбор между двумя подходами также зависит от научной или технической ориентации специалиста. Для тех дисциплин, которые концентрируются на понимании пространственных процессов в естественном окружении, может быть более предпочтительным подход с использованием непрерывных полей. Если же деятельность связана, например, с управлением недвижимостью или администрированием, то более обоснованным будет подход на основе примитивов. С большинством антропогенных явлений (дома, земельные участки, административные единицы, дороги, трубопроводы) можно хорошо работать с помощью подхода на основе примитивов. Простейшая и наиболее часто используемая модель реальности основана на пространственном примитиве, который описывается атрибутами и географическим положением.

3 Пространственные координаты и картографические проекции

Широкий спектр объектов можно группировать при заданном масштабе наблюдения на точки, линии, области и поверхности, а также классифицировать при помощи измерений их характеристик в четырех различных шкалах: номинальной, порядковой, интервалов, отношений - в зависимости от требуемого описания и степени сравнения. Далее необходимо узнать, как объекты взаимодействуют в пространстве, создавая общую картину.

Определение местоположения объекта означает, что должен быть некий механизм сообщения положения каждого наблюдаемого объекта. Первым типом такого механизма является абсолютное местоположение, дающее определенную фиксированную точку на поверхности Земли. Но прежде необходимо иметь систему координат, в которой будет выражаться это положение и которая имеет фиксированное соотношение с земной поверхностью.

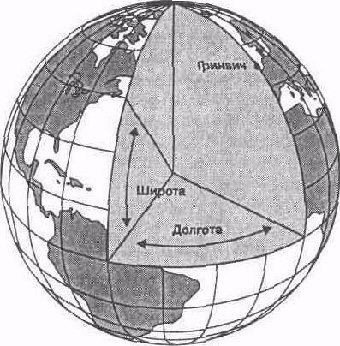

Земля в первом приближении - сферический объект, с большими или меньшими отклонениями от этой формы. Если рассматривать ее в целом, то обычно удобно считать ее строго сферической. На этой сфере можно использовать некоторую сферическую систему координат, подчиняющуюся правилам геометрии. Рассматриваемая система координат имеет два набора воображаемых линий показанных на рисунке 7. Эта система угловых измерений позволяет нам обозначить абсолютное положение любой точки на земле простым указанием величин широты и долготы. С ее помощью можно описать положение любого выбранного объекта. Вдобавок, эти угловые величины могут быть легко преобразованы в футы, мили, метры или километры, позволяя измерять большие и малые расстояния на земле, с использованием соответствующих формул.

Рисунок 7 – Пространственные координаты

Однако помимо сферической (географической) системы координат существуют и другие, позволяющие описывать не только абсолютные положения объектов, но и их отношения с другими объектами в географическом пространстве.

Поскольку чаще всего имеем дело с двухмерными картами, потребуется одна или несколько систем координат, соответствующих различным проекциям. Такие системы координат на плоскости называются картографическими (геодезическими) прямоугольными системами координат, они позволяют нам точно указывать положение объектов на плоских картах.Каждый вид проекции имеет свои свойства: тип проекции и соотношение углов, площадей, расстояний, направлений и перспективы. В таблице 3 приведены некоторые проекции с их свойствами.

Таблица 3 – Свойства картографических проекций

Проекция |

Соотношение (+ сохраняются, - не сохраняются) |

||||

углов |

площадей |

расстояний |

направлений |

перспективы |

|

Географическая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Миллера |

- |

- |

- |

- |

- |

Цилиндрическая |

- |

+ |

- |

- |

+ |

Хаммера-Аитоффа |

- |

+ |

- |

- |

- |

Меркатора |

+ |

- |

- |

- |

- |

Ортогональная |

- |

- |

- |

+ |

- |

Синусоидальная |

- |

+ |

+ |

- |

- |

Н

аиболее

широко распространенной в ГИС системой

проекции и координат является универсальная

поперечная Меркатора, показанная на

рисунке 8. Она используется в большинстве

работ с дистанционным зондированием,

подготовке топографических карт,

построении баз данных природных ресурсов,

так как она обеспечивает точные измерения

в метрической системе, принятой в

большинстве стран и научным сообществом

в целом. В ней основной единицей измерения

длины является метр.

аиболее

широко распространенной в ГИС системой

проекции и координат является универсальная

поперечная Меркатора, показанная на

рисунке 8. Она используется в большинстве

работ с дистанционным зондированием,

подготовке топографических карт,

построении баз данных природных ресурсов,

так как она обеспечивает точные измерения

в метрической системе, принятой в

большинстве стран и научным сообществом

в целом. В ней основной единицей измерения

длины является метр.

Рисунок 8 – Проекция Меркатора

Каждая секция, образованная пересечением зоны и ряда, обозначается комбинацией числа и буквы, поэтому можно выделить довольно малые участки земного шара. За исключением самого северного ряда, каждая из таких секций имеет сторону около 100 км поэтому, для измерений с точностью до одного метра достаточно использовать отсчеты на север и восток из пяти десятичных знаков.