- •Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе

- •Уникальный учитель музыки

- •Глава I

- •§ 1. Критерии качества современного урока музыки

- •§ 2. Драматургия урока музыки

- •§ 3. Методы музыкального образования

- •§ 4. Вилы музыкальной деятельности

- •§ 5. Диалог ученика и учителя

- •§ 6. Авторская педагогическая концепция

- •Глава II

- •§ 1. Музыкальное восприятие: сущность,

- •§ 2. От эмоционального резонанса — к сотворчеству

- •§ 3. Алгоритм работы по слушанию музыки

- •Вступление

- •II. Экспозиция

- •IV. Реприза

- •Глава III

- •§ 1. Развитие личности в процессе хорового пения

- •§ 2. Физиологические основы формирования певческого голоса

- •§ 3. Методы вокальной работы с детьми

- •§ 4. Этапы развития детского голоса

- •§ 5. Алгоритм работы по разучиванию песни

- •§ 6. От урока музыки студии

- •Глава IV

- •§ 1. Мир младшего школьника

- •II четверть

- •Тема учебного года: «Музыкальный букварь Королевы музыки»

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверь

- •III четверть

- •IV четверть

- •Музыкальные произведения для слушания

- •§ 2. Мир подростка

- •Пятый класс Тема учебного года: «Национальный музыкальный стиль»

- •Сказка и народные истоки в музыке э. Грига

- •Традиции м. Глинки в творчестве композиторов «Могучей кучки» Великий сказочник земли русской

- •Часть I (исполнение тем вокализом)

- •«Слушая Равеля»

- •Импрессионизм. Додекафония. Полистилистика

- •Музыкальный театр: от оперы к мюзиклу

- •Стихотворения о музыке

- •Бетховен

- •Шуберт Франц

- •Репертуар младшего хора

- •Дыхательная гимнастика а. Н. Стрельниковой

- •Первое упражнение — подготовительное

- •Второе подготовительное упражнение

- •Первое комплексное упражнение

- •Третье подготовительное упражнение

IV четверть

Музыкальные произведения для слушания

Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: «Марш»,

«Война игрушек и мышей»,

«Вальс снежных хлопьев»,

«Вальс цветов»

Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк»

Повторять пройденный в течение учебного года материал.

Проводить уроки-концерты по заявкам, уроки-викторины, уроки-загадки.

Музыкальная грамотность

Обобщать и систематизировать:

• все знания в области музыкальной грамотности, накопленные в учебном году;

• представления учащихся о первичных жанрах (песня, танец, марш) во всех разновидностях, представленных в программе.

Выявлять уровень усвоения учащимися:

• специфики концертных жанров: симфония и концерт, их отличий и общности;

• специфики театральных жанров (опера, балет). Подвести итоги работы по развитию тембрового слуха

на материале симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк».

В процессе проведения музыкально-дидактических игр выявлять уровень сформированности динамического слуха. Знать термины piano и forte.

Выявлять уровень усвоения:

• всех интонационных оборотов, образуемых I—III—V—VI— VIII ступенями лада в процессе сольфеджирования, музыкально-дидактических игр, нахождения знакомых интонаций в музыкальном тексте, звучащем и написанном;

• понятия «регистр»;

• метроритмических особенностей музыки: ритма, длительностей, двухдольного и трехдольного метра (пульса). Важно также проверять уровень сформированности следующих практических умений: интонирование, чтение нотной записи, сольфеджирование, определение на слух и т. д.

Обобщить слуховые ощущения и представления учащихся в сфере ладового слуха и ладового чувства. Уметь определять на слух законченные фрагменты, произведения; мажорный и минорный лад.

Знать имена, узнавать на портретах следующих композиторов: И. С. Бах, Л. Бетховен, Ж. Визе, Г. Свиридов, Й. Гайдн, В. Моцарт, М. Мусоргский, П. Чайковский.

ПОПЕВКИ. РАСПЕВАНИЯ

Филиппенко А. «Хоровод» (сольфеджирование)

Русская народная песня «Зайчик» (сольфеджирование)

Венгерская народная песня «Дом» (сольфеджирование)

Котляровстя-Крафт М. «Мишка» (сольфеджирование)

Повторение всех попевок, закрепление всех изученных ранее ладовых интонационных моделей.

ПЕСНИ

Полонский Я., сл. Виноградовой Н. «Весенняя песенка»

Немецкая народная песня, «Весна»

русск. текст Каратыгиной А.

Кюи Ц., сл. Жуковского В. «Мыльные пузыри»

Кюи Ц., сл. Плещеева А. «Весна»

Соснин Ю., сл. Синявского П. «Мы — уточки» (повторение),

«Певец», «До чего же грустно»,

Соснин Ю., сл. Синявского П. «Начинаем перепляс»

Кикта В., сл. Татаринова В. «Синеглазка» (повторение)

Струве Г., сл. Соловьевой Н. «Лунные коты»

Струве Г., сл. Садовской М. «Хор»

Попатенко Т., сл. Лапшовой М. «Это для нас»

Вокальная импровизация

Повторять по выбору детей и педагога отдельные задания. Импровизировать мелодии в мажорном и минорном ладу вокализом и на тексты.

Импровизировать мелодии ответа, заканчивающегося тоникой, на мелодический вопрос учителя (вокализ).

Музыкально-пластическая деятельность

Исполнять пластические этюды, сюжетно-образные игры:

Чайковский П. «Вальс снежных хлопьев»

«Вальс цветов» (повторение)

Моцарт В. — Флисс Б. «Колыбельная»

Прокофьев С. «Сказочка» из цикла «Детская музыка»

Создавать пластические импровизации:

Моцарт В. Концерт для фортепиано с оркестром № 21, II часть, фрагмент

Моцарт В. «Серенада» D-dur, фрагмент

— Игра «Кто как ходит?» на материале тем из симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Постановка музыкально-пластических сцен на материале симфонической сказки.

Закреплять умение изображать движениями изменения тембра, имитировать игру на различных инструментах симфонического оркестра (игра «Мы играем в оркестр»).

Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

Совершенствовать умение передавать в движении изменение темпа:

Ломова Т. «Ускоряй, замедляй» (повторение)

Покрасс Дм. и Дан. «Полюшко-поле»

Игра «Прятки»

Прокофьев С. «Марш», «Шествие кузнечиков»

из цикла «Детская музыка»

Выявить уровень освоения умений и навыков музыкально-пластической деятельности. Повторять музыкальный материал по выбору детей.

Игра на элементарных музыкальных инструментах

Исполнять:

• ритмическую партитуру: Чайковский П. «Камаринская»

• ритмическое сопровождение к песням:

Соснин Ю. «Мы — уточки» «Начинаем перепляс»

Струве Г. «Лунные коты»

• различные виды ритмического эхо.

Создавать ритмические импровизации на различных ударных инструментах.

Третий класс

Тема учебного года: «Музыкальный букварь

Королевы музыки»

В основе тематизма третьего года обучения лежит дальнейшее освоение учащимися первичных жанров, расширение и углубление понятия о жанровых признаках, введение понятия «жанровость», актуализация знаний об основных театральных (опера, балет) и концертных жанрах на новом музыкальном материале, углубленное изучение интонационной основы музыки, принципов развития музыки, становления музыкальной формы.

К концу учебного года дети должны полностью освоить музыкальный букварь.

Решение задач, поставленных перед педагогом и детьми в процессе обучения, поможет учащимся подняться еще на одну ступеньку в развитии способности воспринимать, усваивать музыку, понимать ее и наслаждаться ею.

Организация слушания музыки

Задачи на учебный год:

1. Продолжать работу по развитию эмоциональной сферы детей, эмоциональной отзывчивости на музыку, уделяя все больше внимания работе по осознанию детьми своих музыкальных впечатлений, накапливать интонационно-слуховой опыт.

2. Постигать смысл музыкальных произведений, различать основные выразительные средства музыки: темп, ритм, размер, интонация, мелодия, лад (мажор, минор), регистр, динамика, тембр, понимать их содержательное значение, уметь связать содержание музыкального образа с применением различных выразительных средств музыки.

Цель работы — целостное, полное и адекватное восприятие музыкального произведения детьми.

3. Воспитывать у детей умение вслушиваться в музыку на всем временном протяжении музыкального звучания. Постепенно увеличивать длительность звучания предлагаемых для прослушивания произведений.

4. Развивать музыкальное мышление учащихся в процессе восприятия музыки и анализа прослушанных произведений. Уметь при сравнении двух или нескольких пьес находить общее и разное в содержании и в комплексе использованных композитором выразительных средств. Особое внимание уделять развитию музыкальной памяти: учить детей запоминать прослушанную музыку, узнавать ее при повторном звучании.

Углубленно знакомить детей с темами музыкальных произведений; исполнять, вокализируя, основные интонации и темы в удобной для детей тональности, в процессе анализа постоянно возвращаться к живому музыкальному звучанию, учить детей узнавать темы оркестровых и вокальных сочинений в звучании фортепиано; там, где это позволяет музыкальный образ произведения, тактично привлекать пластическое звуковысотное моделирование в форме игры.

5. Расширять и углублять постижение значения интонации в музыке, как носителя смысла и содержания. Расширять круг ладовых интонаций, освоенных детьми. Дети должны узнавать знакомые интонации в песнях и музыкальных произведениях, например: интонацию мажорного или минорного трезвучия, восходящего и нисходящего полутона, чистой квинты (V—1↓), чистой кварты (V-l↑), поступенное гаммообразное движение и т. д.

Совершенствовать умение внутренним слухом следить за интонационным развитием в процессе звучания музыкальной ткани. Понимать термин «интонация» и уметь им пользоваться.

6. Определять на слух первичные жанры и их признаки. Освоить понятие «жанровость». Проводить в форме тестов самостоятельные работы на определение жанра, например:

1. Т (танец)

2. М (марш)

3. П+М (песня и марш)

4. Т+М (танец и марш)

Музыкальным материалом для подобных работ могут служить знакомые и новые пьесы из фортепианных циклов детской музыки П. Чайковского, Р. Шумана, С. Прокофьева, Ж. Бизе, А. Гречанинова, К. Дебюсси, С. Майкапара.

7. Знать и уметь объяснить в самом общем виде жанровые особенности оперы, балета, симфонии, концерта.

8. Осваивать в практической музыкальной деятельности принципы развития музыки, согласно мнению Е. Ручьевской это повторность (тождество), контраст, варьирование. Рассмотрение этих принципов с точки зрения эмоционально-образной драматургии музыкального произведения.

Познакомить детей с музыкальной формой как конструкцией: трехчастной, формой рондо, формой вариаций (точнее, на этом этапе с воплощением принципа варьирования). Уметь определять названные конструкции-формы на примерах доступной, яркой и достаточно простой по форме музыки, знать опорные схемы: АВ; ABA; ABACA; АА1А2А3...; уметь импровизировать (вокальная и ритмическая импровизация, импровизация на элементарных музыкальных инструментах) простую двухчастную форму, простую трехчастную форму, элементарное рондо.

9. Исследовать процессы развития (изменения) выразительных средств музыки в ходе становления музыкального образа; понимать неразрывную связь интонационных, ладовых, метроритмических, динамических и тембровых изменений в процессе развития музыки.

10. Продолжать работу по дальнейшему развитию тембрового слуха. Осваивать на новом уровне тембры инструментов симфонического оркестра. Закрепление представления о тембрах основных групп симфонического оркестра и отдельных инструментов. Проводить тесты на определение тембра.

11. Знать имена и узнавать портреты композиторов: П. Чайковского, Э. Грига, Ж. Визе, С. Прокофьева, И. С. Баха, В. Моцарта, К. Сен-Санса, Р. Шумана, Д. Шостаковича, Г. Свиридова.

12. Уметь полностью и грамотно назвать музыкальное произведение и его автора.

13. Регулярно вести тетради по музыке, где записывать основные термины, названия прослушиваемых произве-дений и их авторов. Вести дома «Дневник музыкальных впечатлений».

Музыкальная грамотность

В центре всей работы по развитию музыкального восприятия и освоению музыкальной грамотности лежит дальнейшее освоение понятия «интонация» и развитие интонационного мышления.

Основной задачей третьего года обучения является активное формирование ладового чувства, освоение полного мажорного звукоряда, посредством овладения различными интонациями, интонационными моделями, определяемыми соотношением устоев и неустоев внутри лада. Параллельно осваивается натуральный минор. В основном, попевки направлены на изучение и освоение II и IV, VII ступеней лада, интонаций, связанных с движением по неустойчивым терциям, и поступенным движением по гамме. Все попевки обязательно вначале сольфеджируются, затем выучиваются с текстом, а далее используются как материал для распевания. Вся работа проводится только a'capella.

Задачи на учебный год:

1. Осознавать тонику как центрального по значению, самого устойчивого звука лада. У детей должно быть сформировано умение слышать тонику в звучащей музыке, озвучить (спеть) ее, умение допеть до тоники ладово незавершенную фразу.

2. Продолжать освоение тонического трезвучия, понимать его места в ладу. Интонировать различные попевоки и упражнения, включающие тоническое трезвучие.

Проводить игры-импровизации на допевание тоники, диалогические импровизации (вопрос-ответ) в парах учитель и ученик, ученик — ученик (в течение учебного года).

3. Определять на слух и уметь интонировать тон и полутон, понимать значение терминов.

Осваивать понятие «мелодия». Использовать различные виды графической записи звуковысотности, показ ручных знаков ступеней лада, использование кисти руки, как нотного стана.

4. Расширять представление о понятии «регистр». Проводить музыкальные игры, связанные с осознанием этого понятия на более сложном музыкальном материале, отражающем изменения регистра (в течение всего учебного года).

5. Формировать умение определять на слух мажорный и минорный лад; ввести понятие —лад. (Игра «Солнышко — туча» — в течение всего года). Знать термины «мажор» и «минор», понимать их, пользоваться ими в процессе анализа звучащей музыки.

6. Различать на слух консонанс и диссонанс, понимать их смыслообразное значение в музыкальном произведении.

7. Постепенно, в течение года, изучать абсолютную нотацию. Параллельно работать в системах относительной и абсолютной сольмизации.

8. Осваивать мажорный звукоряд; иметь общее представление о тональностях: до мажор, ля минор, соль мажор — ми минор, фа мажор — ре минор, сольфеджирование в этих тональностях (третья и четвертая четверти).

9. Познакомить со знаками альтерации (диез и бемоль), понимание их значения в практическом музицировании. Работа с наглядным пособием «немая клавиатура». Клавиатура должна быть выполнена на плотной бумаге или картоне в натуральную величину в объеме полутора октав в количестве, необходимом для раздачи каждому ребенку. Все попевки и песенки, начиная со второй четверти, мы сольфеджируем и «играем» на клавиатуре, затем дети по очереди играют их на рояле. Учитель «играет» на большой клавиатуре, расположенной на доске, показывая аппликатуру и некоторые приемы игры на фортепиано. В течение учебного года каждый ребенок должен несколько раз сыграть знакомую попевку на фортепиано. Идеально, если на уроке каждый ребенок обеспечен звучащей клавиатурой (компьютер, синтезатор).

10. Изучать названия и расположение нот первой октавы на нотном стане параллельно с работой в системе относительной сольмизации (начиная с первой четверти, в течение всего учебного года). Проводить игру в музыкальные ребусы:

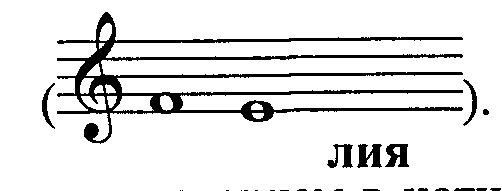

Знакомство со скрипичным ключом,

его значением в нотной записи.

11. Сольфеджировать доступные фрагменты песен, темы из прослушиваемых произведений, все предлагаемые детям попевки и упражнения. В течение четверти сольфеджировать не менее 5-6 попевок и песенок.

12. Практически познакомить с понятием «интервал». Осваивать методом сравнения секунду (тон и полутон) и кварту, как внутриладовые интонации, сначала мелодически, а затем гармонически; определять на слух. Ввести образные названия (В. Кирюшин) гармонических интервалов: секунда (2) — «ёжик», кварта (4) — «ворона», в конце года терция (3) — «зайчик».

В области метроритма необходимо провести работу по следующим направлениям:

• актуализировать понимание и употребление термина «ритм»;

• повторять

и закреплять простейшие ритмослоги в

размере 24,

знать длительности:

![]() и

паузы: восьмую, четвертную, половинную,

а также разнообразные ритмические

мотивы, включающие эти длительности.

Осваивать пунктирный ритм на материале

разучиваемых песен;

и

паузы: восьмую, четвертную, половинную,

а также разнообразные ритмические

мотивы, включающие эти длительности.

Осваивать пунктирный ритм на материале

разучиваемых песен;

• определять на слух двухдольный и трехдольный метр (первое полугодие); уметь ритмизовать стихотворения в размере 24 и34;

• закреплять простейшие ритмослоги в размере %, понятие о такте и тактовой черте;

• уметь читать ритм в объеме изученных длительностей, уметь повторять на слух более сложный ритм в процессе ритмических игр типа «Эхо» и в процессе разучивания песен;

• закреплять представления о различных динамических изменениях в музыке. Овладевать понятиями forte и piano в исполнительской деятельности. Уметь слышать динамические изменения в прослушиваемых произведениях;

• развивать у детей умение слышать знакомые элементы музыкальной речи, следить за их изменением в музыкальных произведениях, прослушиваемых на уроке музыки, то есть применять на практике свою музыкальную грамотность.

Организация певческой деятельности

Задачи на учебный год:

1. Продолжать формирование певческих навыков, полученных в первом и втором классах: сохранять правильную певческую установку; петь мягким, округлым, полетным звуком, используя мягкую атаку; овладевать правильным певческим дыханием, постепенно распределяя дыхание на фразу, посредством укрупнения фразы увеличивать продолжительность певческого дыхания.

2. Развивая и совершенствуя навык кантиленного пения, овладевать в пении штрихами staccato и поп legato, сочетать в пении различные приемы звукоизвлечения.

3. Работать над совершенствованием вокальной артикуляции, совершенствовать уровень владения вокальной орфоэпией.

4. Продолжать работу над позиционной равностью звучания гласных в пении, над постоянным развитием и совершенствованием вокального слуха детей. Уметь слушать себя и хор в процессе пения, контролировать и оценивать качество звучания своего голоса, а также качество звучания класса в целом.

5. Расширять динамическую палитру в исполнительской певческой деятельности детей.

6. Совершенствовать навык унисонного пения, продолжать работу по выравниванию звучания «гудошников».

7. Постепенно расширять диапазон звучания класса: с1 — d2, увеличивая рабочий диапазон и перенося сформированные певческие навыки с примарной зоны на крайние части диапазона.

8. Овладевать простейшими видами многоголосия: пение с выдержанным звуком в одном из голосов, мелодическое остинато в одном из голосов, простейшие подголоски. Импровизаировать подголоски в песнях.

9. Осваивать полифоническое многоголосие: петь простые каноны в приму, разучивать и исполнять от 6 до 10 канонов в течение учебного года.

10. Работать над ансамблем и строем в хоровом пении.

11. Выявлять и развивать тембровые качества певческого голоса.

12. Выразительно исполнять разучиваемые песни, соблюдая принцип подчинения всей технической работы задачам создания художественного музыкального образа в процессе исполнения, осваивать исполнительские выразительные средства.

13. Понимать постепенно усложняющийся, в соответствии с возрастающим уровнем сложности исполнительских задач, дирижерский жест педагога.

14. Постигать различные формы свободного дирижирования: показ начала и конца фразы в исполняемых и прослушиваемых произведениях, показ различных штрихов, разной динамики; показ развития музыкальной мысли как внутри фразы, так и в произведении в целом (от начала — к кульминации и к завершению развития).

15. К концу года уметь самостоятельно или с поддержкой инструмента исполнить 3-5 любимых песен.

Певческие упражнения

Понимать роль и значения распеваний.

Сознательно относиться к учебно-тренировочным задачам, которые ставит педагог в процессе распевания.

Использовать для распевания трезвучия, отрезки звукоряда на различные гласные звуки (у, а, о, и) и слоги (ля, лю, ле, ли, ма, мо, му и т. п.).

Петь упражнения А. Яковлева, начинающиеся с гласного «у» в сочетании штрихов легато и стаккато.

В качестве распевания использовать попевки и небольшие песенки, сольфеджируемые на уроках. Основной материал для распеваний — это народные песни и попевки, фрагменты из песен и вокализы на основе тем прослушиваемых произведений.

Игра на элементарных музыкальных инструментах

Уметь играть на всех инструментах, имеющихся в «оркестре» в школе (треугольник, бубен, барабан, маракасы, кастаньеты, пандейра, металлофон, ксилофон, инструменты оркестра К. Орфа и т. д.).

Исполнять метрическую пульсацию и акценты в песнях и в прослушиваемых произведениях для создания более яркого музыкального образа.

Исполнять двухголосные, трехголосные и четырехголосные партитуры на материале некоторых музыкальных произведений. Таким образом, формировать гармонический слух, умение слышать «вертикаль» в музыкальной ткани, способствовать формированию навыка многоголосного пения.

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Тема: «Театр Королевы музыки»

Музыкальные произведения для слушания

Бизе Ж. Опера «Кармен»: Вступление,

«Марш мальчишек» (повторение),

Куплеты Тореадора (повторение),

«Фарандола» из музыки к драме

А. Доде «Арлезианка»

Римский-Корсаков Н. Темы Звездочета, Додона, Петушка,

Ария Шемаханской царицы (фрагмент)

из оперы «Золотой петушок»

Фрагменты из оперы «Сказка о царе

Салтане»: Вступление ко II действию,

«Ария Царевны-Лебедь», «Полет шмеля»

Щедрин Р. Фрагменты из балета «Конек-Горбунок»:

«Ночь», «Золотые рыбки»,

«Царь Горох»,

«Девичий хоровод»,

«Старшие братья и Иван»

Хачатурян К. Фрагменты из балета «Чиполлино»:

«Тарантелла»,

«Строительство дома кума Тыквы»,

«Сеньор Груша успокаивает Чиполлино»,

«Появление сеньора Помидора» и др.

Прокофьев С. Фрагменты из балета «Золушка»:

«Вальс и полночь»,

«Тема феи Сирени»,

«Кузнечики и стрекозы»,

«Урок танцев»

Чайковский П. Фрагменты из балета «Лебединое озеро» (повторение)

Фрагменты видео-фильмов из названных балетов и опер:

Прокофьев С. Симфония № 7,1 часть (экспозиция)

Симфония №1,1 часть (экспозиция)

Моцарт В. Симфония № 41, I часть (экспозиция) (повторение)

Симфония № 40, I часть (экспозиция), (повторение)

Концерт для фортепиано с оркестром № 21, I часть (экспозиция), I

I часть (повторение)

Кабалевский Д. Концерт для фортепиано с оркестром № 3, II часть