- •Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе

- •Уникальный учитель музыки

- •Глава I

- •§ 1. Критерии качества современного урока музыки

- •§ 2. Драматургия урока музыки

- •§ 3. Методы музыкального образования

- •§ 4. Вилы музыкальной деятельности

- •§ 5. Диалог ученика и учителя

- •§ 6. Авторская педагогическая концепция

- •Глава II

- •§ 1. Музыкальное восприятие: сущность,

- •§ 2. От эмоционального резонанса — к сотворчеству

- •§ 3. Алгоритм работы по слушанию музыки

- •Вступление

- •II. Экспозиция

- •IV. Реприза

- •Глава III

- •§ 1. Развитие личности в процессе хорового пения

- •§ 2. Физиологические основы формирования певческого голоса

- •§ 3. Методы вокальной работы с детьми

- •§ 4. Этапы развития детского голоса

- •§ 5. Алгоритм работы по разучиванию песни

- •§ 6. От урока музыки студии

- •Глава IV

- •§ 1. Мир младшего школьника

- •II четверть

- •Тема учебного года: «Музыкальный букварь Королевы музыки»

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверь

- •III четверть

- •IV четверть

- •Музыкальные произведения для слушания

- •§ 2. Мир подростка

- •Пятый класс Тема учебного года: «Национальный музыкальный стиль»

- •Сказка и народные истоки в музыке э. Грига

- •Традиции м. Глинки в творчестве композиторов «Могучей кучки» Великий сказочник земли русской

- •Часть I (исполнение тем вокализом)

- •«Слушая Равеля»

- •Импрессионизм. Додекафония. Полистилистика

- •Музыкальный театр: от оперы к мюзиклу

- •Стихотворения о музыке

- •Бетховен

- •Шуберт Франц

- •Репертуар младшего хора

- •Дыхательная гимнастика а. Н. Стрельниковой

- •Первое упражнение — подготовительное

- •Второе подготовительное упражнение

- •Первое комплексное упражнение

- •Третье подготовительное упражнение

Тема учебного года: «Музыкальный букварь Королевы музыки»

В связи с укрупнением тематических блоков, задачи в каждом виде музыкальной деятельности сформулированы на весь год, а музыкальный материал в целях конкретизации процесса работы условно распределен по четвертям.

Предполагается, что в течение одной четверти дети должны выучить 3-5 песен; прослушать 4-6 музыкальных произведений разной сложности и объема; выучить 5-6 по-певок по слуху, методами сольмизации, сольфеджирования; освоить в музыкально-пластической деятельности три-четыре небольшие пьесы или их фрагменты. В течение четверти может быть предложено детям 3-4 различных задания по вокальной импровизации, 2-3 ритмические партитуры для исполнения на элементарных музыкальных инструментах. На первый взгляд, это немного, но предполагается неоднократное обращение к музыкальному материалу в процессе работы на уроке музыки. Регулярное повторение песен и пьес способствует их запоминанию. Формы повторения каждый раз новые: концерт-загадка, викторина, концерт по заявкам, повторение — сравнение в процессе восприятия и анализа музыкального материала, повторение — обобщение, в ходе которого на базе накопленных музыкально-слуховых представлений формулируются важнейшие понятия, связанные с выразительными средствами.

Урок строится так, чтобы в нем органично сочетались старый и новый музыкальный материал, новые и знакомые понятия; два-три раза в течение урока органично вводятся различные формы музыкально-пластической деятельности; на каждом уроке обязательно проводятся дидактические музыкальные игры на определение регистра, лада, жанра, метра, формы и ее элементов и так далее. Работу по вокальной импровизации также желательно проводить на каждом уроке. Все многообразие музыки, дидактических задач стоящих перед учителем и детьми, видов музыкальной деятельности необходимо объединить в единое тематическое действие с развивающейся драматургией. Учитель, исходя из конкретной педагогической ситуации, организует урок творчески, каждый раз по-новому.

Точная формулировка темы, обеспечение необходимого объема музыкального материала, конкретное представление о параметрах предполагаемого уровня музыкального развития своих учеников, о задачах по формированию актуальных знаний, умений и навыков в разных видах музыкальной деятельности позволит учителю оптимально, в соответствии с вышеназванными задачами строить процесс работы. Главное, не торопиться, не спешить, добиваясь качественного, вдумчивого освоения детьми основных понятий, заинтересованного участия детей в процессе музицирования и ни в коем случае не формализировать процесс музыкальных занятий!

Организация слушания музыки

Задачи на учебный год:

1. Работать над развитием эмоциональной сферы ребенка, эмоциональной отзывчивости на музыку, формированием эмпатии (способности к сопереживанию), способствовать осознанию ребенком своих эмоциональных впечатлений: умение выразить их в словах, в движениях, в творческих работах. Работать над развитием образности речи детей.

2. Вслушиваться в музыку, в каждый звучащий звук (игра «Кто дольше слышит звук?»). Уметь внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца.

3. Понимать эмоционально-образное содержание музыкальных произведений, выразительность музыкальной речи, различать основные выразительные средства музыки (интонация, лад, регистр, ритм, темп, динамика, тембр и т. д.) и понимать их содержательное значение.

4. Запоминать прослушанную музыку, узнавать ее при повторном звучании. Пропевать вокализом наиболее яркие темы инструментальных сочинений.

5. Научить детей определять на слух первичные жанры и их некоторые особенности: четкость метрической пульсации марша, трехдольную метрическую формулу сопровождения танца вальса и т. п.

6. Познакомить детей с некоторыми специфическими особенностями жанров оперы, балета, симфонии и концерта. Особое внимание уделить жанру симфонии, представив его детям как «большую музыкальную книгу» о мыслях и чувствах человека. Кульминация этой работы — прочтение, эмоциональное переживание экспозиции I части симфонии № 41 В. Моцарта, в которой представлен широкий спектр музыкальных образов, основанный на воплощении многообразных жанровых начал, ярко проявляющихся в интонационном языке: от героики к лирике, к юмору.

7. Знать и понимать значение некоторых музыкальных терминов: жанр, интонация, мелодия, ритм, темп, регистр —-не заучивая их формально.

8. Осознавать структуру небольших пьес с ярко выраженной сменой характера и содержания (В. Косенко «Дождик»), написанных в двухчастной и трехчастной форме.

9. Уметь сравнивать близкие по характеру и контрастные музыкальные произведения и находить в них общее и разное и по содержанию, и по использованию выразительных средств музыки. Наблюдать и осознавать изменения темпа, регистра, лада, динамики, тембра.

10. Знать имена и узнавать портреты композиторов П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Моцарта, Л. Бетховена (можно несколько расширить круг композиторов или изменить его в соответствии с используемым музыкальным материалом).

11. Правильно называть музыкальные произведения и их авторов.

12. Различать тембры основных групп инструментов симфонического оркестра (семья флейты, семья скрипки, семья трубы); различать на слух тембры отдельных инструментов: фортепиано, контрабаса, скрипки, флейты, трубы, треугольника и некоторых других ударных инструментов по выбору учителя).

Особенно важное место занимает во втором классе развитие тембрового слуха. Тембровая палитра в первом классе ограничивалась, в основном, фортепианной и вокальной (исполнением учителя и детей) музыкой, так как на первый план выдвигались задачи слышания, освоения, понимания элементов музыкального языка: интонации, метроритма, темпа, регистра и так далее. Во втором классе происходит активное накопление слуховых впечатлений в области тембра в связи с постоянным звучанием на уроке музыкальных произведений в исполнении различных инструментов. Дети знакомятся со звучанием духового и симфонического оркестра и групп инструментов симфонического оркестра, опираясь при этом на специфику тембра наиболее известных им инструментов: флейты, трубы, скрипки.

Игра «Определение тембра»

Игра вводится во втором классе в связи с появлением произведений, где тембр является важным выразительным средством.

Кульминация этой работы — симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». В первой четверти дети знакомятся с тембром флейты («Вальс-шутка» Д. Шостаковича) и контрабаса («Слоны» К. Сен-Санса), со звучанием всего симфонического оркестра. На материале «Марша мальчишек» Ж. Визе из оперы «Кармен» дети закрепляют тембр флейты, сравнивая его с тембром трубы. Звучание скрипки и струнно-смычковой группы оркестра учащиеся запоминают, слушая музыку В. Моцарта и И. Гайдна. В третьей четверти проводятся игры в форме тестов на определение тембров групп симфонического оркестра (тембра «семьи» скрипки, «семьи» флейты, «семьи» трубы), постепенно вводятся в игру другие инструменты, входящие в эти инструментальные «семьи». Обычно в тесте три-четыре фрагмента из различных музыкальных произведений, где либо ярко представлена какая-нибудь группа инструментов симфонического оркестра, либо сольно звучит один из знакомых детям инструментов. Тесты выполняются письменно, названия групп инструментов даются в сокращении (с.-с. — струнно-смычковые), поэтому времени на запись уходит немного. Названия групп и условные сокращения должны быть написаны на доске, чтобы дети могли ими пользоваться как справочным материалом и не делали ошибок.

1. с.-с.

2. д.-д.

3. с.-с.

4. м.-д.

В столбик пишутся цифры (по количеству фрагментов), а затем дети вписывают свои ответы. На первых порах каждый фрагмент сразу после его звучания, проверяется, обсуждается по мере необходимости, прослушивается повторно. На следующем этапе слушается весь тест целиком, с повторением музыкальных фрагментов (по просьбе детей), а затем проверяется и оценивается вся работа.

Такие тесты проводятся в течение всех лет обучения музыке, при этом постепенно усложняются задания и музыкальный язык предлагаемых произведений. Следующий этап — услышать сочинение для нескольких инструментов, познакомить с неизвестными разновидностями инструментов. В основной школе желательно увязать тембровую палитру симфонического оркестра с художественным музыкальным стилем эпохи, с индивидуальным композиторским стилем.

Музыкальные произведения для проведения тестов:

Бах И. С. «Шутка» (флейта)

Бетховен Л. Симфония № 5 (начало финала — м. д.)

Бизе Ж. «Марш мальчишек» из оперы «Кармен».

Вагнер Р. «Полет валькирий» из оперы

«Валькирия» (м. д.)

Гуно Ш. Марш из оперы «Фауст» (духовой

оркестр, м. д.)

Косенко В. «Дождик» (д. д.)

Лядов А. «Я с комариком» из сюиты «Восемь

русских народных песен для

симфонического оркестра» (флейта)

Моцарт В. Маленькая ночная серенада», часть IV. (с. с.)

Рахманинов С. « «Вокализ» (труба)

Римский-Корсаков Н. «Тема Шехеразады» из симфонической

сюиты «Шехеразада» (скрипка);

«Три чуда» (вступление — труба, первое

чудо — флейта, второе чудо — м. д.),

«Полет шмеля» (труба) из оперы

«Сказка о царе Салтане»

Сен-Санс К. «Лебедь» (виолончель)

Свиридов Г. «Марш» (духовой оркестр, м. д.)

Старокадомский М. Марш «Победа» (духовой оркестр)

Стравинский И. «Полька» (труба); «Вальс» из «Сюиты № 2» (флейта-пикколо)

Чайковский П. «Марш» (начало),

«Танец пастушков» (рефрен) из балета

«Щелкунчик» (д. д.),

Чайковский П. Симфония № 4 (вступление, начало —

м. д.), «Тема лебедей» из вступления

ко II действию (гобой — д. д.),

«Танец маленьких лебедей» (I часть, д. д.),

«Неаполитанский танец» (труба — м. д.)

из балета «Лебединое озеро»

Примеры тестов:

1. Чайковский П. «Танец пастушков» из балета

«Щелкунчик»

2. Аренский А. «Марш памяти Суворова»

3. Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», IV часть

1. Чайковский П. Симфония № 4, II часть

2. Моцарт В. Дивертисмент, D-dur, I часть

3. Чайковский П. Симфония № 4, вступление

1. Моцарт В. Дивертисмент, B-dur, I часть

2. Визе Ж. Антракт к III действию оперы «Кармен»

3. Чернецкий С. «Встречный марш»

Музыкальная грамотность

В течение учебного года совершенствовать навык различения на слух при сравнении одного и нескольких звуков (игра «Сколько звуков слышу я?»).

В процессе игры определять на слух звучание консонансов и диссонансов.

Постепенно вводить понятие «интонация», вначале в узком значении — как наименьший содержательный мелодический оборот, не давая определение. Термин вводится на уровне понимания, например: интонации «зо» — «ви», «зо — ё».

В течение учебного года освоить пять ступеней лада (I-III—V—VI—VIII ступени). Уметь интонировать, определять на слух и дифференцировать в музыкальной ткани весь круг интонаций, связанных с этими ступенями. Особое внимание уделить освоению интонации тонического трезвучия. В третьей четверти осваивать интонацию чистой кварты (V-VIII ступень) и октавы (I—VIII ступени).

В связи с изучением первой ступени лада ввести понятия тоника и трезвучие.

Определять мажорный и минорный лад на слух. Игра «Солнышко-Туча» (вторая четверть).

Освоить на уровне понимания термин «мелодия» (мелодия песни, мелодия пьесы), рассматривая мелодию как последовательное осмысленное движение нескольких звуков, как сопряжение нескольких интонаций, выражающее законченную музыкальную мысль;

Отличать на слух поступенное и скачкообразное движение мелодии, осваивать в процессе определения на слух различные виды направления движения мелодии: вверх, вниз, на одной высоте. Понимать высотно тактирование учителя, самим показывать рукой направление движения мелодии, моделировать жестами звуковысотные соотношения при разучивании песен и попевок. Понимать и уметь использовать для показа направления звуковысотного движения мелодии различные виды графической записи, столбицу, музыкальную лесенку и т. п. При разучивании песен и попевок использовать кисть руки как подобие нотного стана. Это простой и доступный метод освоения звуковысотных соотношений в музыке, конкретизирующий их, помогающий впоследствии в изучении расположения нот на нотоносце. Использовать в работе ручные знаки ступеней лада, принятые в системе относительной сольмизации.

Продолжать освоение понятия «регистр» (министр Регистр, управляющий высотой в Музыкальном королевстве), понимать и употреблять этот термин. Проводить игры на определение регистра. В течение всего года учить детей слышать одновременное звучание двух разных регистров, ритмов (Д. Кабалевский «Зайчик дразнит медвежонка», С. Прокофьев «Дождь и радуга»), что создает основу для восприятия полифонии.

В области метроритма параллельно осваиваются два понятия: метр и ритм. Пульс «пульс» («метр») постигать на новом уровне детьми в музыкально-пластической деятельности, актуализировать ощущение метрической пульсации (первый класс). На основе ощущения детьми пульса (метра) вводятся понятия сильного и слабого пульса (ударного и безударного, по аналогии с русским языком), а затем дети учатся определять на слух двухдольный и трехдольный размер (2 — Ма-ма; 3 — Ма-мо-чка). Вводится понятие о такте и тактовой черте. На основе ощущений метрической пульсации актуализируется понятие «темп» (министр, управляющий скоростью в Музыкальном королевстве).

В

результате наблюдений над музыкальной

тканью осваивать понятие «ритм»,

рассматриваемое как чередование долгих

и коротких звуков. Термин «ритм» дети

должны понимать, а к концу учебного

года пользоваться им, не заучивая

определения. Эффективным методом

освоения ритма является ритмизация

стихотворных текстов, в размерах хорей

— 24

и

дактиль — 34.

Продолжать освоение длительностей:

восьмых

![]() (ти-ти), четверти

(ти-ти), четверти

![]() (та),

половинной

(та),

половинной

![]() (та-а),

четвертной паузы

(та-а),

четвертной паузы

![]() (па); свободно читать и использовать

ритмослоги в размере 24;

выучить ритмослоги в размере 34;

освоить — половинную с точкой

.

(па); свободно читать и использовать

ритмослоги в размере 24;

выучить ритмослоги в размере 34;

освоить — половинную с точкой

.

Уметь читать нотную запись в пределах изученных ступеней лада и длительностей в различных тональностях, используя ключ «Ё» (I ступень).

Сольфеджировать в объеме изученных интонаций и ритмослогов в размере £ и % попевки и доступные по музыкальному материалу, фрагменты песен.

Актуализировать термины «forte» и «piano» и закреплять их в процессе игры «Прятки».

Вся работа по освоению музыкальной грамотности опирается на музыкально-художественные впечатления, на основе накопления которых происходит осознание и понимание элементов музыкального языка, выразительных средств музыки. Вначале слушаем, наблюдаем, затем осознаем, понимаем и называем.

Организация певческой деятельности

Задачи на учебный год:

1. Закреплять навыки овладения певческой установкой;

2. Уметь петь мягким, легким, округлым, полетным, естественным звуком, используя мягкую атаку при пении. 3. Петь в диапазоне с1 — с2, используя, в основном, при-марные тона, петь негромко (тр, mf).

4. Формировать навык кантиленного пения.

5. В работе над дыханием опираться на «жизненное дыхание» ребенка, учить детей вдыхать в основном через нос, не поднимая плеч, распределять дыхание на всю фразу.

6. Учить детей одновременно начинать и оканчивать пение. Понимать дирижерский жест. В процессе разучивания песен использовать высотное тактирование.

7. В певческой работе широко применять метод «свободного дирижирования» и метод пластического интонирования, рассматривая их как приорететные методы певческого освоения звуковысотности, метроритма, развития ощущения фразы. Свободное дирижирование является также и самым эффективным методом работы над выразительностью исполнения как каждой фразы, так и произведения в целом.

8. Работать над правильным формированием и пропева-нием гласных; четким, ясным, единовременным произношением согласных, особенно в конце слова; работать над позиционной ровностью звучания; соблюдать правила вокальной орфоэпии (правильное вокальное деление на слоги).

9. Отрабатывать отдельные навыки на небольших попев-ках — упражнениях.

10. Овладевать умением выстраивать первый звук в начале пения. Продолжать формирование в каждом классе чистого унисона к концу учебного года. Индивидуально работать с так называемыми «гудошниками», в начале определив причину гудения каждого. Осваивать различные виды ансамбля в пении, воспитывать у детей умение слушать себя и своих товарищей во время пения.

11. Всю работу по формированию комплексного певческого процесса осуществлять через максимально выразительное, осмысленное исполнение каждой интонации, фразы, попевки. Ребенок, прежде всего, должен понимать

что он должен выразить в пении. Опора на создание определенного образа позволит свести до минимума технические проблемы, возникающие в певческой деятельности. Работать над развитием исполнительских навыков у детей.

12. Необходимо сочетать коллективную, групповую и индивидуальную формы вокальной работы на уроке.

13. К концу года дети должны знать и уметь исполнить целиком несколько любимых песен, сохраняя точную интонацию и правильный ритм.

14. Исполнять песни разной степени сложности: от элементарно простых до очень трудных. Полезно сочетать на одном уроке песни разного уровня сложности. Трудные песни (как бы «на вырост») можно осваивать эскизно.

певческие упражнения

Речь идет о группе технологических, стабильных (см. главу III) распеваний. Их количество на данном этапе ограничено, и они исполняются в течение года, поэтому этот раздел дан в обобщающих, установочных замечаниях. Основной материал распеваний состоит из попевок, связанных с освоением лада.

Дети должны понимать роль и значение распевания как музыкальной и певческой настройки, а затем и тренировки голоса.

Весь год важно использовать в распеваниях несколько народных песенок, основанных на нисходящем движении в небольшом диапазоне:

«Скок-поскок»;

«Ладушки»;

«Гули»;

«Петушок»;

«Не летай, соловей».

Петь вокальные упражнения на слоги «ле», «мо», «ма», «му» в нисходящем движении.

Разучивать и исполнять на каждом уроке упражнения А. Яковлева №1,2 (см. приложение № 5).

Петь фрагменты и отдельные фразы из песен в разных тональностях.

попевки

В основной своей массе попевки тесно связаны с изучением ладовых интонаций и предназначены для сольфеджирования. Опыт показывает, что во втором классе оптимально продолжать работу в системе относительной сольмизации, и последовательность предлагаемых попевок обусловлена порядком изучения ступеней лада и связанных с ними интонационных комплексов. Особое внимание необходимо уделить чистоте интонирования всех попевок, всех изучаемых ладовых интонаций. Работать неторопливо и тщательно. Все попевки исполняются и разучиваются без сопровождения в разных тональностях. Каждый ребенок должен чисто интонировать изучаемые интонации в удобной для себя тональности, тесситуре, диапазоне. Все изучаемые интонации дети должны определять на слух, в том числе в разучиваемых песнях и прослушиваемых пьесах. Параллельно идет освоение нотной записи знакомых интонаций.

Дети должны узнавать в нотной записи знакомые песенки, уметь найти знакомую интонацию в нотной записи незнакомой мелодии, уметь найти знакомую песенку среди незнакомых, написанных на доске. Все изучаемые интонации закрепляются в различных формах простейших музыкальных диктантов (различные виды «Игры в эхо»).

Интонационные и метроритмические особенности попевок и песен, упражнений для развития музыкального слуха, музыкального восприятия, на каждом уроке определенным образом сопрягаются, например, при изучении интонаций, связанных с трезвучием, подбираются песни, в мелодии которых достаточно ярко представлен этот итонационный оборот: В. Кикта «Слон и скрипочка», Ю. Чичков «Здравствуй, Родина моя!», латышская народная песня «Ай-я-жу-жу», П. Вейс «Я мороженое ем», Ю. Соснин «Мы — уточки», 3. Левина «Тимоти-Тим» и т. д. Очень важно и соотношение метроритмических особенностей в песнях и попевках; так при освоении двухдольного и трехдольного метра на каждом уроке разучиваются две-три песни и попевки в разном размере («Пестрый колпачок» 24Г. Струве и «Наш край» 34 и Д. Кабалевского; «Веселые гости» 24 С. Баневича и чешская народная песня «Сапожник» 34 ).

Музыкально-пластическая деятельность

Уметь выражать в движении характер музыки, менять характер движения в связи с изменением эмоционально-образного содержания музыкального произведения.

Принимать участие в музыкально-пластических играх.

Импровизировать движения в связи с изменением жанра. Осваивать различного вида ходьбу, элементы танцевальных движений польки, вальса, менуэта, полонеза.

Передавать в движении ощущения метрической пульсации, чередования сильных и слабых долей, уметь определять в движении размер 24 и 34

Менять скорость движений в связи с изменением темпа.

Слышать музыкальную фразу, ее развитие и передавать фразировку посредством волнообразного кругового движения одной или двух рук.

Овладевать методом свободного дирижирования: дети должны уметь показывать начало и конец фразы в песнях и инструментальных произведениях, уметь показывать различные штрихи, различную динамику, фразировку, уметь показать развитие музыкальной мысли внутри музыкального произведения; подход к кульминации, кульминацию, завершение развития.

Передавать в движении изменения тембра, имитируя игру на различных инструментах.

Проводить игру «Ритмическое эхо» на материале песен, произведений, прослушиваемых в классе, и на специально подобранном музыкальном материале. Прохлопывать ритмический рисунок в объеме изученных ритмослогов в размере 24и 34

Уметь слышать в музыкальных произведениях и передавать в движении динамические оттенки и их изменения.

Исполнять известные детям музыкальные произведения с изменением динамики, и проведение на знакомом музыкальном материале игры «Прятки».

Исполнять музыкально-пластические этюды.

Создавать музыкально-пластические импровизации.

Игра на элементарных музыкальных инструментах

Осваивать приемы игры на треугольнике, барабане, бубне, маракасах, кастаньетах, пандейре.

Уметь исполнять метрическую пульсацию, акценты в песнях, прослушиваемых произведениях.

Исполнять ритмические партитуры в качестве сопровождения к песням.

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Тема: «Гномы Танец и Марш приглашают в Музыкальное королевство»

I четверть

Музыкальные

Прокофьев С. «Марш» (исполнение с движением)

Рахманинов С. «Итальянская полька»

Гречанинов А. «Вальс» F-dur (повторение)

Чайковский П. «Полька» из «Детского альбома» (повторение)

Чайковский П. (фрагмент; прослушивание и создание

пластической импровизации)

Вальс из балета «Спящая красавица»

«Камаринская»

«Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро»

Огиньский М. «Полонез» a-moll

Шостакович Д. «Вальс-шутка»

Сен-Санс К. «Слоны» из цикла «Карнавал животных»

Свиридов Г. «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»

Кабалевский Д. «Школьные годы»

Гайдн Й. «Детская симфония», II часть Менуэт

Бах И. С. «Менуэт» G-dur из Нотной тетради Анны Магдалены Бах

Музыкальная грамотность

Повторять и закреплять важнейшие понятия, связанные со спецификой музыкального искусства (интонация, мелодия, регистр, ритм, темп, пульс, форте и пиано и т. д.), с которыми дети познакомились в первом классе.

Продолжать освоение жанровых особенностей музыки. Познакомить с метроритмическими особенностями танцев полонеза и менуэта.

Расширять круг представлений детей о тембре; познакомить с тембром скрипки, контрабаса, флейты.

Различать на слух регистры, регистровые особенности и изменения регистра в прослушиваемой музыке. Регулярно проводить «Игру в регистр».

Развивать ощущение фразы, таким образом воздействуя на становление чувства формы.

Закреплять интонацию малой терции (V—III ↑↓ ступени), секунды (V-VI↑↓ ), трихорда (V-VI-III ступени) в разных сочетаниях ступеней.

Осваивать круг интонаций, связанные с I ступенью лада «Ё»: чистая квинта (V-III ступени), трезвучие (V—I↑↓ ступени). Накапливать слуховые ощущения как базу для осознания понятий тоника и трезвучие.

Продолжать освоение алгоритма сольфеджирования.

Расширять представления о метроритмических особенностях музыки. Овладевать понятиями: «ритм», «пульс».

Знать длительности: четверть (ТА), восьмые (ти-ти), четвертную паузу (ПА); уметь читать ритмический рисунок исполняемых песен и попевок в пределах изученных рит-мослогов в размерах 24и34

Изучать длительности: половинная, половинная с точкой.

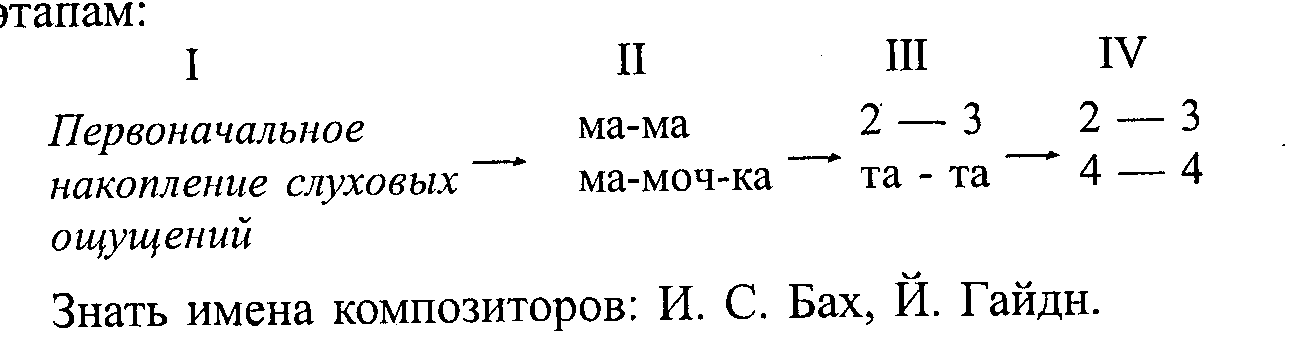

Определять на слух двухдольность и трехдольность по этапам:

ПОПЕВКИ

Повторять попевки, построенные на интонациях малой терции (V-III ступенями лада) и интонациях трихорда (VI-V-III ступени лада). Все попевки сольфеджировать по предложенному алгоритму (см. приложение № 5).

Польская народная песня «Два кота» (повторение)

Русские народные песни «Гуси»

«Кукушечка»

«Лиса» (повторение)

«Сорока» (повторение)

«Соломинка-яреминка» (сольфед-

жирование)

Словенская народная песня «Маленькая Юлька» (сольфед-жирование)

Венгерская народная песня «Здравствуй, утенок» (сольфед-жирование)

Интонации: чистой квинты (V-I ступени) и трезвучия (V-III—I ступени). Освоение I ступени — ступени «Ё».

«Пароходик» (начало) — Н. Леей (сольфеджирование)

«Зарядка» (сольфеджирование)

«Светофор» (сольфеджирование)

ПЕСНИ

Струве Г., сл. Викторова В. Сюита «Мы первоклассники» (повторение)

Дубравин Я., сл. Суслова В. «Добрый день»

Чичков Ю., сл. Мазнина И. «Осень»

Иванников В., сл. Авдиенко Е. «Журавли летят на юг»

Парцхаладзе М., сл. Некрасовой Л. «Осень»

Адлер Е., сл. Карема М. Кукла заболела»

Слонов Ю., сл. Петровой 3. ««Неваляшки» (повторение)

Кабалевский Д., сл. Пришельца А. «Наш край»

Попапенко Т., сл. Ивенсен М. «Урок»

Вилинчук В., сл. Виеру Г. «Разноцветные скакалки»

Русская народная песня«Во поле береза стояла»

Русская народная песня «А я по лугу» (повторение)

Русская народная песня«Как у наших у ворот»

Аренский А., сл. Плещеева А. «Там вдали, за рекой»

Гумпердинг Э., обр. Ирданского М. «Стоит стар человечек»

Кикта В., сл. Татаринова В. «Слон и скрипочка»

Вокальная импровизация

Исполнять импровизации-диалоги:

Почему сегодня Петя

Просыпался десять раз?

Потому что он сегодня

Поступает в первый класс.

А. Барто

— Ножки, ножки, где вы были?

— По дорожке в сад ходили.

— Ножки, ножки, что ж вы встали?

— Запылились мы, устали.

Н. Френкель «Ножки

Как кума твои дела?

На базаре я была.

Что ты так устала?

Уток я считала.

Сколько было?

Семь с восьмой.

Сколько стало?

Ни одной.

Где же эти утки?

У меня в желудке!

С. Маршак «Волк и лиса»

— Который час?

— Двенадцать бьет.

— Кто вам сказал?

— Знакомый кот.

— А мышка где?

— В своем гнезде.

— Чем занята?

— Штанишки шьет.

— Кому?

— Супругу своему

— А кто ее супруг?

— Барон Кукареку.

С. Маршак «Который час?»

Участвовать в импровизации: «Спой свое имя».

Музыкально-пластическая деятельность

Передавать в движении эмоционально-образное содержание музыки, менять характер движения в соответствии с его развитием.

Витлин В. «Козочки и волк»

Чайковский П. «Гроссфатер» из балета «Щелкунчик»

Шостакович Д. «Марш» (игра «Трансформеры»)

Наблюдать в музыке и передавать в движении метрическую пульсацию. Импровизировать движение в связи с изменением жанра. Продолжать освоение различного вида ходьбы, элементы танцевальных движений польки и вальса. Овладевать элементами танцевальных движений полонеза и менуэта.

Прокофьев С. «Марш»

Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик»,

«Вальс» из «Детского альбома»,

«Танец с кубками» из балета

«Лебединое озеро»

Мильман М. «Лиса» (дети изображают бег ли

Островский А. «Парад на Красной площади»

Словенская народная песня «Наше поле»

Майкапар С. «Полька» , «Вальс» из цикла «Бирюльки»

Глинка М. «Детская полька»,

«Мелодический вальс»,

«Прощальный вальс»

Гайдн Й. «Менуэт» G-dur

Бах И. С. «Менуэт G-dur

Огтьскш М. «Полонез» a-moll, II часть

Передавать в движении ощущение метрической пульсации, чередование сильных и слабых долей, двухдольность и трехдольность.

Бетховен Л. «Экосезы», «Контрадансы»

Гречанинов А. «Моя лошадка»

Дворжак А. «Вальс» his-moll

Мусоргский М. «Гопак»

Пахульский Г «В мечтах»

Чайковский П. «Полька» из «Детского альбома»

Шуберт Ф. «Немецкие танцы», «Экосезы»

Слышать и передавать в движении динамические оттенки и их изменение.

Игра «Прятки»

Бах И. С. «Менуэт» G-dur

Госсек Ф. «Гавот»

Пластические этюды, пластические импровизации.

Чайковский П. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Шостакович Д. «Вальс-шутка»

Сен-Санс К. «Слоны»

Шуберт Ф. «Скерцо» B-dur

Игра на элементарных музыкальных инструментах

Исполнение ритмической партитуры:

Рахманинов С. «Итальянская полька»

Кабалевский Д. «Наш край»

Шостакович Д. «Вальс-шутка»

Исполнять различные виды ритмического эхо.

Исполнять ритмическую пульсацию в музыке разных жанров.