- •Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе

- •Уникальный учитель музыки

- •Глава I

- •§ 1. Критерии качества современного урока музыки

- •§ 2. Драматургия урока музыки

- •§ 3. Методы музыкального образования

- •§ 4. Вилы музыкальной деятельности

- •§ 5. Диалог ученика и учителя

- •§ 6. Авторская педагогическая концепция

- •Глава II

- •§ 1. Музыкальное восприятие: сущность,

- •§ 2. От эмоционального резонанса — к сотворчеству

- •§ 3. Алгоритм работы по слушанию музыки

- •Вступление

- •II. Экспозиция

- •IV. Реприза

- •Глава III

- •§ 1. Развитие личности в процессе хорового пения

- •§ 2. Физиологические основы формирования певческого голоса

- •§ 3. Методы вокальной работы с детьми

- •§ 4. Этапы развития детского голоса

- •§ 5. Алгоритм работы по разучиванию песни

- •§ 6. От урока музыки студии

- •Глава IV

- •§ 1. Мир младшего школьника

- •II четверть

- •Тема учебного года: «Музыкальный букварь Королевы музыки»

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверть

- •III четверть

- •IV четверть

- •I четверть

- •II четверь

- •III четверть

- •IV четверть

- •Музыкальные произведения для слушания

- •§ 2. Мир подростка

- •Пятый класс Тема учебного года: «Национальный музыкальный стиль»

- •Сказка и народные истоки в музыке э. Грига

- •Традиции м. Глинки в творчестве композиторов «Могучей кучки» Великий сказочник земли русской

- •Часть I (исполнение тем вокализом)

- •«Слушая Равеля»

- •Импрессионизм. Додекафония. Полистилистика

- •Музыкальный театр: от оперы к мюзиклу

- •Стихотворения о музыке

- •Бетховен

- •Шуберт Франц

- •Репертуар младшего хора

- •Дыхательная гимнастика а. Н. Стрельниковой

- •Первое упражнение — подготовительное

- •Второе подготовительное упражнение

- •Первое комплексное упражнение

- •Третье подготовительное упражнение

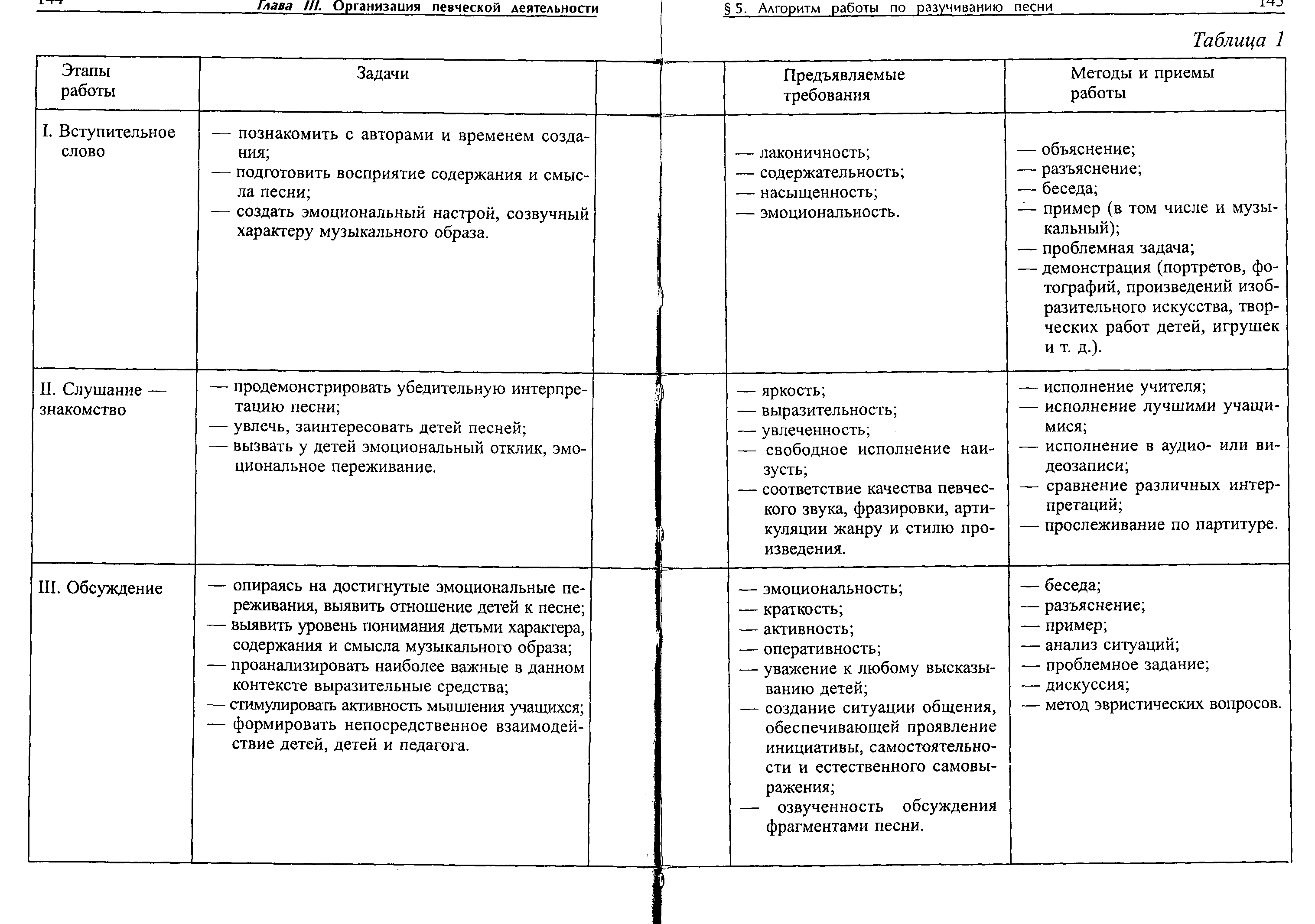

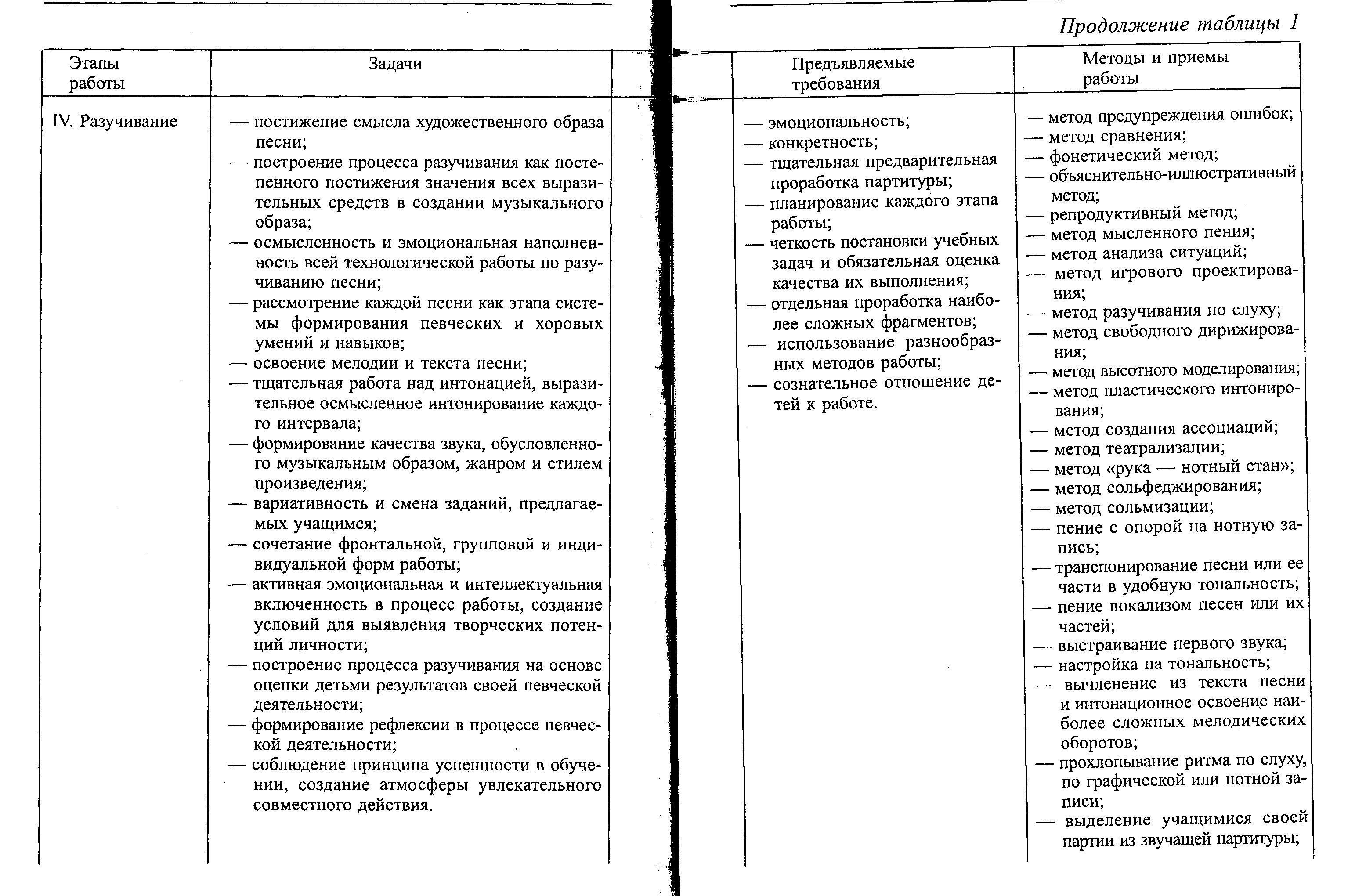

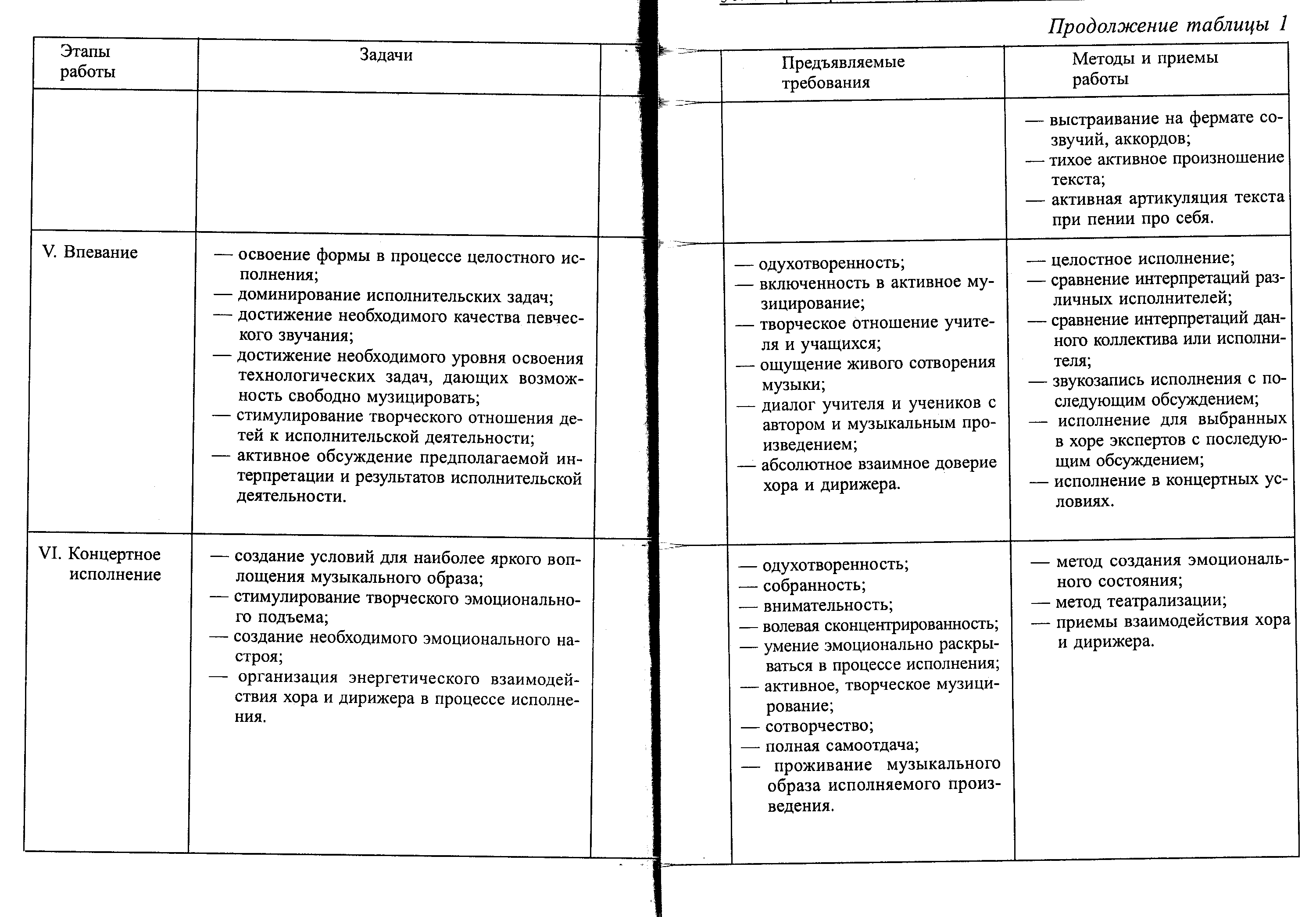

§ 5. Алгоритм работы по разучиванию песни

Каждое произведение неповторимо, и неповторимы формы и методы работы над ним. Конечно, любая технология, в том числе и музыкальная, предлагает определенные устоявшиеся формы и этапы работы.

Музыка, однако, часто вносит свои коррективы в привычные схемы работы. Предлагая алгоритм работы по разучиванию песни, тем самым намечаем этапы работы, которые в том или ином виде всегда присутствуют, но их содержание, объем и эмоциональное наполнение каждый раз разное. Наполнение этапов работы принципиально вариативно и определяется талантом и профессионализмом учителя и степенью подготовленности его учеников (см. табл. 1 на с. 146).

В предлагаемой схеме нами специально, для большей конкретности и наглядности, формализирована технология, что дает возможность выделить важные задачи, формы, методы и приемы работы. Далее попытаемся раскрыть этапы работы над песней более подробно на основе конкретного педагогического опыта.

Знакомство с новым произведением всегда предваряется кратким вступительным словом, настраивающим на восприятие содержания и создающим необходимую эмоциональную установку.

Новое произведение учитель всегда показывает целиком, все куплеты, максимально выразительно, чаще всего сам, реже в записи или в исполнении других учащихся. Можно показать песню в разном исполнении, сравнить интерпретацию и определить ту, которая глубже раскрывает содержание музыкального образа. Хорошо показывать произведение в исполнении профессиональных певцов, хоров. Показывать произведение надо так, чтобы ребенок понимал, к чему он должен стремиться при разучивании и исполнении.

После показа учитель непременно обсуждает услышанное с детьми: выясняет, как они поняли содержание песни, объясняет непонятные слова (на самом деле их гораздо больше, чем нам кажется); вместе с детьми анализирует в самых общих чертах характер музыки, так как более подробный анализ происходит в процессе разучивания.

Перед началом разучивания любого, самого простого произведения всегда в партитуре фиксируются все требования к исполнению: дыхание, снятия, динамика, фразировка. Не подлежит сомнению, что без тщательной проработки партитуры начинать работу нельзя. Надо заранее выявить все специфические трудности освоения данной партитуры (сложный интонационный язык, необычная ритмическая структура и т. д.), конкретные трудные фрагменты и пути их освоения, таким образом определить стратегию разучивания, а это без детального знания партитуры и ее серьезного, мно-гостороннего анализа невозможно. Анализировать надо интонационно-ритмическую структуру произведения, диапозон, тесситуру, орфоэпию, форму, и, исходя из нее, фразировку, дыхание и т. д.

Главный метод разучивания — метод предупреждения ошибок. Когда-то А. Свешникова спросили: «Что делать, чтобы хор пел чисто?». Он ответил: «Не давать петь фальшиво!». Мы все из практики знаем, как трудно, а порой невозможно переучить популярные песни, которые дети поют с ошибками. Это происходит потому, что первоначальное восприятие обычно более яркое и, согласно законам человеческой психики, особенно глубоко врезается в память. Отсюда следует, что лучше лишний раз правильно показать разучиваемый фрагмент детям, спеть его «про себя», вычленить сложную интонацию, сложный ритм, трудный с точки зрения вокала слог; выучить, освоить их отдельно — по нотам, в процессе музыкальной игры, вокализируя, — но не допустить неверного пения! Полезно пропевание сначала солистом, группой, частью класса, а затем уже всем классом. Это дает возможность выстроить и закрепить интонацию.

Как же происходит разучивание песни? Традиционно песню учим частями: фразами, предложениями, куплетами. Начинаем обычно с 1-го куплета, но если фонетически текст неудобен, то лучше учить куплет с более удобной фонетикой (например, чешскую народную песню «Полька» лучше учить со второго куплета). Иногда легче начать разучивание с припева, если он мелодически легче запоминается (например, «Песня о школе» Д. Кабалевского, «Прекрасное далеко» Е. Крылатова, «Журавли» Я. Френкеля).

Перед первым пропеванием учащиеся должны услышать предназначенную для разучивания часть не менее трех раз, при этом каждый раз перед прослушиванием должна быть поставлена новая задача. Например: «Спой про себя с учителем», «Покажи движение мелодии рукой», «Покажи рукой движение к главному слову фразы» и т. п. Конкретных задач может быть поставлено много, а цель — одна: выучить правильно и грамотно. Сложные фрагменты обязательно вычленяются и выучиваются отдельно

В работе над песней «единицей работы» должен быть законченный фрагмент формы: фраза, предложение. Работа над освоением и выразительным исполнением фразы является основополагающей, причем дети сами должны найти вершину развития фразы, найти «главное слово», сравнить разную фразировку, выбрать наиболее, по их мнению, убедительную.

Особого внимания в процессе работы требуют моменты соединения частей формы, вступления хора после инструментального вступления, проигрыша. Процесс разучивания песни требует активного включения в работу музыкального слуха и, особенно, музыкального мышления. Чрезвычайно эффективен анализ разучиваемого материала: сравнение музыкальных фраз и выявление в них общего и разного.

Возможно, покажется, что процесс разучивания продолжается очень долго, а на самом деле все происходит быстро, так как максимальная активизация музыкальных и интеллектуальных способностей детей, во время прослушивания и выполнения заданий учителя, обеспечивает ребенку оптимальную возможность внутренним слухом выучить музыкальный материал. На практике песня выучивается быстрее, а сам процесс разучивания становится более интересным, благодаря разнообразным заданиям учителя.

Процесс разучивания вокального сочинения предполагает разнообразие приемов и методов работы: сольмизация, сольфеджирование, графическая запись, высотное тактирование, использование музыкальной лесенки, болгарской «столбицы», руки — нотного стана, разучивание с помощью метода свободного дирижирования и пластического интонирования (особенно в начальной школе); использование «немой клавиатуры», детских музыкальных инструментов, пение с опорой на запись ритмического рисунка, неоднократное прослеживание по партитуре в процессе исполнения произведения учителем или группой детей; демонстрации звукозаписи, пение «про себя», вокализация мелодии песни или ее частей на удобный гласный звук в кантиленных песнях и на удобный слог в быстрых песнях с «острым» ритмом, прохлопывание ритма, транспонирование песни или ее фрагментов в удобную тональность и т. д.

Каждое пропевания разучиваемой части песни обязательно предваряется точно поставленной задачей-заданием, над выполнением которой работают учитель и дети.

Обязательным для учителя является достижение необходимого результата в работе. Никогда нельзя бросать недоделанную работу, лучше выучить меньше (не куплет, а его часть), но сделать это качественно.

Завершая работу, рекомендуется спеть выученный фрагмент песни целиком, чтобы у детей в сознании остался целостный образ. Если законченный фрагмент выучить не удалось, то дети исполняют то, что они выучили, а остальное допевает учитель, позволяя детям «охватить» форму музыкального произведения.

Эффективным методом проверки степени усвоения выученного материала является пение a'capella — сразу слышны все погрешности и неточности.

3. Кодай говорил о том, что «необходимо вынести рояль из хорового класса», и он был абсолютно прав. Формирование навыка пения без сопровождения начинается с первых шагов обучения пению; сначала — это выстраивание одного звука, одной-двух фраз, а затем попевок, и фрагментов разучиваемых песен, исполнение их целиком. Пение a'capella на уроке необходимо разумно дозировать, а главное, не позволять петь a'capella материал, не усвоенный интонационно. Используя метод «снежного кома», постепенного увеличения числа поющих с целью достижения чистой интонации, можно работать эффективно и серьезно даже в «классном хоре». При пении a'capella повышается качество

слухового контроля чистоты интонации, дети лучше слышат себя и соседей, активно развивается музыкальный слух, как внешний, так и внутренний.

Пение a'capella ведется по трем этапам:

1. Пение одноголосное мелодическое.

2. Пение многоголосное полифоническое.

3. Пение многоголосное гармоническое.

В пении без сопровождения особенно важно учитывать тесситурные условия каждой партии, так как вокальные трудности обязательно скажутся на интонации. В сложных случаях полезно использовать транспорт как временный, так и постоянный.

Качество интонирования обусловлено качеством певческого звука, его сформированностью, наличием в нем полетности, звонкости, легкости, сформированностью основных певческих навыков (звукообразования, дыхания, дикции и т. д.) Особое внимание необходимо уделить овладению кантиленой, умению пропевать и озвучивать интонируемый материал. Если это хоровое занятие, то полезно предложить детям «допеть» до другого конца класса, зала, чтобы заполнить помещение звуком, чтобы звук «полетел». Активная и критическая позиция детей в этом процессе — необходимое условие успешности работы, ведь часто одну и ту же фразу приходится неоднократно повторять, пока не будет достигнут желаемый результат. Резюмируя вышеизложенное, хочется подчеркнуть, что уровень овладения кантиленой и качество певческого звука являются мерилом эффективности всей вокально-хоровой работы.

Следующий урок или внеклассное занятие надо обязательно начать с пения детьми выученного на предыдущем занятии фрагмента целиком, не нужно останавливать их, чтобы стало ясно, как усвоен материал. В куплетной песне затем разучивается второй куплет и на этом материале исправляются замеченные интонационные, ритмические ошибки. Как правило, песня учится три-четыре урока, а с хором произведение в зависимости от его сложности разучивается на трех-пяти занятиях и затем непременно повторяется в конце. Иногда, выучив произведение, полезно дать ему «отлежаться», а затем снова вернуться к нему. Чтобы выученное произведение звучало, его надо «впевать», работая над певческой и исполнительской свободой. Впевание — процесс более длительный, чем разучивание. Впетое произведение дети поют свободно, не думая о технических трудностях; исполнение впетого произведения открывает учащимся путь для исполнительской импровизации, погружения в стихию творческого музицирования.

В процессе певческой работы на одном занятии оптимально совмещать разные произведения и разные этапы работы над ними. На одном занятии может звучать от трех до шести, семи (в старшем хоре) произведений. Задачи работы самые разные: в одной песне — первое знакомство и разучивание, в другой — работа над фразой, в третьей — разучивание нового куплета, в четвертой — соединение выученной мелодии с аккомпанементом, в пятой — работа над исполнением и т. д. Произведения могут исполняться не целиком, а частями, фрагментами. Если музыка разнохарактерная и решаются сооветствующие музыкальному материалу учебные задачи, то дети меньше устают и занятие будет более продуктивным. На уроках музыки также полезно одновременно работать над двумя-тремя песнями различной сложности и объема — это активно стимулирует вокальное и музыкальное развитие учащихся.

Таким образом мы представили наиболее известный, традиционный, подход к разучиванию песни — от частного к общему, однако есть и другой путь — от общего к частному. Этот способ разучивания хорош для небольших и несложных песен с повторяющимися или частично изменяющимися фразами. Он предполагает охват на слух всей песни целиком или припева или запева в двухчастной вокальной форме, затем детальный анализ: количество фраз, их сходство и различие, выяснение различий. В процессе анализа песня пропевается учителем несколько раз целиком и частями, и это обеспечивает возможность ее запоминания учащимися. Затем песня исполняется сразу целиком, детали доделы-ваются потом, например: «Ути-ути» Ю. Литовко, «Белочка» М. Парцхаладзе, «Наш край» Д. Кабалевского и т. д.

Одним из важных вопросов хоровой работы является работа над текстом песен. Работая с текстом, прежде всего, необходимо выяснить все ли слова и выражения понятны, объяснить непонятное, а непонятного, как показывает практика, очень много, причем совершенно неожиданно для учителя. На уроке во втором классе, когда песня Л. Книппера «Почему медведь зимой спит» была уже выучена, ребенок спрашивает: «А что такое „разморозною"?». Два слова слились в его сознании в одно, а он, как видно, не понимая, стеснялся спросить. Понимание всех слов текста не гарантирует понимания идеи, смысла песни. Часто, после прочтения текста, при попытке выяснить, о чем эта песня, учитель получает маловразумительные ответы, и приходится с помощью уточняющих вопросов вместе с детьми искать ответ на этот вопрос.

Итак, текст прочитан и проанализирован. Первое обращение к тексту должно быть вокальными, то есть сначала поем, а затем, если необходимо, проговариваем, ритмизуем текст, так как именно первое вокальное озвучивание текста оставляет наиболее яркий след в коре головного мозга и способствует лучшему запоминанию и интонационному осмыслению литературного текста.

Каждое слово с первого момента разучивания должно быть тесно связано с музыкальной интонацией, и эту взаимосвязь надо понять и использовать как в процессе интонационной работы, так и в процессе создания музыкального образа.

Практика показывает, что мало знать текст отдельно, надо каждое слово «впеть», соединить его с интонацией, облагородить вокально последовательность фонем. Нарушение это-го правила приводит к тому, что мы часто слышим, как хорошо звучит у детей первый куплет, а остальные — все хуже и хуже. Каждое слово требует внимания, каждый звук, и не стоит уповать на то, что хорошо выучена мелодия: это, увы, не гарантирует качества вокального звучания.

Разумеется, не стоит тратить время и записывать тексты песен в тетрадь в течение урока, но, начиная с третьего класса, и на уроке музыки, и на хоре перед глазами каждого ребенка должна лежать партитура разучиваемого произведения. В первом-втором классе целесообразно написать партитуру песни на доске. Средний и старший хор работают только по партитурам.

Вся певческая работа определяется музыкальным образом вокального сочинения. Музыкальный образ определяет формы и методы работы, оплодотворяет весь процесс певческой деятельности эмоциями, придает ему смысл. Вне глубокого проникновения в музыкальный образ вокального произведения, в его атмосферу, ясного понимания его содержания, идеи бессмысленна вся работа по его разучиванию.

В процессе работы над песней эффективны, на наш взгляд, беседы о содержании изучаемого вокального сочинения; и выстраивание ассоциативного ряда, облегчающего понимание содержания, расширяющего, углубляющего осмысление темы; привлечение примеров из жизненного опыта детей, из знакомых сказок, книг; корректное использование произведений изобразительного искусства. Интересные беседы, рассказы учителя, способствующие глубокому интеллектуальному и яркому эмоциональному постижению темы изучаемого сочинения, способствуют активному включению детей в процесс музицирования, делают исполнение по-настоящему выразительным и ярким. Несомненно, что овладение исполнительскими выразительными средствами определяется в первую очередь умением учителя адекватно донести до детей содержание музыкального образа песни, каждый раз исполнить песню «свежо», интересно, «сыграть» песню, «обыграть» ее, вызвать у детей неподдельный интерес и желание выучить песню и спеть столь же ярко и выразительно, как это сделал учитель.

В работе с детьми технология всегда уходит на второй план, она должна быть незаметна! Дети сделают все, если учитель сумел создать необходимую эмоциональную атмосферу, вызвать у них эмоциональный отклик, затронуть нужные струны детской души, погрузить душу ребенка в мир музыки, вызвать у детей желание творчества и сотворчества.

Приведем конкретные примеры из нашей педагогической практики. Сколько времени уделяется на хоровых занятиях разговорам об искусстве, о человеческих судьбах и характерах, о нравственных проблемах, стоящих перед человечеством! Песня «Матерям погибших героев» Г. Струве стала поводом для серьезного разговора о гуманизме, о мире и войне, о фашизме, разговор этот продолжался много занятий, пока хор работал над произведением. Кантата Д. Перголези «Stabat Mater» подтолкнула нас к разговору на вечные темы о жизни и смерти, о материнской любви, о страданиях. Многие дети впервые оказались перед великим вопросом о смысле человеческой жизни. Задуматься, сопереживать, соучаствовать — вот цель любой музыкальной работы!

Разучивается хор А. Гречанинова «Узник» на стихи А. Пушкина. Как добиться перехода от мрачного драматизма начала к ликующей картине свободы в конце? Для нас просто — мы «снимаем кино». Первый «кадр» — мрачная, строгая картина темницы. Дети придумывают декорации, краски. Второй «кадр» — нарастание драматизма, новое действие. Третий «кадр» — смена всех красок, декораций, сияющий простор моря, синее небо, яркое солнце и белый парус вдали как символ свободы. Увидели — и получилось! Появился и звук другого качества, изменился характер исполнения. Эта работа является главной, ради нее дети вновь и вновь приходят на хор. Любую техническую проблему необходимо решать через призму художественной задачи. Когда хор учили "Ave Maria" Д. Каччини, никак не сливались аккорды, так как у сопрано был слишком светлый звук. Пришлось «нарисовать картину»: темный храм, медленное, размеренное движение, приглушенное пламя свечей, черный бархат одеяний. Бархат — с большим ворсом... Слова «бархат», «бархатный» оказались решающими, дети поняли, каким должен быть звук. Таких примеров можно было бы привести очень много.

К каждому хоровому занятию, к каждому уроку учитель должен тщательно готовиться, подбирая необходимый материал; тогда на подготовленной почве могут возникнуть импровизации, новые ассоциации, которые делают атмосферу занятий творческой. Такие творческие всплески запоминаются и педагогу, и детям, это самые дорогие минуты совместного напряженного душевного труда.

Целью серьезной вокальной, хоровой работы является исполнительство. Каждая песня должна быть неоднократно исполнена целиком. Исполнительская деятельность всегда сложна, предполагает инвариантный подход, тщательную шлифовку деталей и работу над формой музыкального произведения. Работа над исполнением способствует активизации класса, мобилизации эмоциональных, интеллектуальных, музыкальных и творческих возможностей детей, формирует временное ощущение музыкальной формы, дает детям радость музицирования, предоставляет каждому ребенку возможность актуализации своего личностного отношения к содержанию исполняемого сочинения, самовыражения.

Исполнение выученного ранее, работа над выразительным исполнением вокальных и хоровых произведений должны присутствовать на каждом уроке, так как именно исполнительская деятельность, демонстрируя уровень овладения художественным материалом, активно способствует закреплению певческих навыков и формированию способности к концентрации эмоций, воли, интеллекта в процессе создания музыкального образа. Так Аля Морозова, ученица третьего класса, говорит: «Я всегда плачу, когда пою „Легенду" П. Чайковского», а мама П. Буркиной, ученицы шестого класса, нашла у дочери записку: «Хочу петь Д. Перголези» (имеется в виду кантата „Stabat mater"). Дети не устают вновь и вновь исполнять свои любимые сочинения как на уроке, так и на хоровых занятиях, и задача учителя состоит в том, чтобы таких сочинений было как можно больше и чтобы они привели детей в мир классической музыки.

Распевание

Певческая работа немыслима без распевания, задачей которого является настройка певческого аппарата, подготовка его к пению, и работа над комплексом вокально-хоровых навыков и отдельными технологическими аспектами певческого процесса, работа кропотливая и систематическая.

Каждое распевание исполняется в виде секвенции 4—5 раз в определенном ритме и метре, паузы между звеньями секвенции всегда должны быть строго и единообразно ритмически организованы, что способствует формированию устойчивого певческого рефлекса. Выделим ряд важных задач этой работы:

— совершенствовать навык певческой установки;

— развивать голос необходимо из примарных тонов, лучше всего звучит середина первой октавы: /' — а';

— первоначальный диапазон — терция, расширять диапазон неторопливо, придерживаясь правила: «Полезен только тот звук, который при повторении вызывает напряжения»;

— целесообразно начинать упражнения с гласного «у», исполняемого на стаккато. Стаккато активизирует смыкание голосовых связок и работу диафрагмы;

— считать основным критерием работы качество певческого звука и свободу, органичность, непринужденность работы певческого аппарата в целом;

— работать:

• над ровностью гласных, полетностью певческого звука; • над организацией певческого дыхания посредством исполнения фраз, которые по смыслу не допускают остановки до конца, например: «смотрит деревушка сереньким пятном» (П. Чайковский «Осень»);

• в спокойной динамике: тр;

— не передразнивать детей, показывать только хорошее качество пения, формируя эталон певческого звучания;

— полезно исполнять часть распеваний a'capella, так как пение a'capella активизирует слух, позволяет четко дифференцировать певческое звучание, лучше слышать себя и хор, таким образом, способствуя развитию вокального рефлекса.

Формирование голосовой мышцы к десяти годам, позволяет в подростковом возрасте совершенствовать певческий механизм более активно, расширить диапазон до децимы и более, работать над выявлением индивидуального тембра и обогащением его.

Распевание на хоре занимает 7-10 минут (начальная школа) и до 30 минут в концертном хоре. На уроке музыки распевание длится от 3-6 минут в начальной школе, до 5-8 минут в основной школе.

Многие учителя интересовались: «Какие распевания вы поете?». На наш взгляд, система распеваний должна быть выстроена на основе понимания физиологических закономерностей певческого процесса, основана на сочетании и чередовании определенных ладовых интонаций и фонем (см. приложение 5).

В начальной школе материалом для распеваний служат русские народные попевки, заклички, небольшие песни, а также первые три упражнения А. Яковлева.

Распевание должно органично вписываться в интонационный процесс урока как тематически, так и драматургически. Музыкальным материалом для стабильных, исполняемых много лет упражнений служат отрезки звукоряда и трезвучия, для эпизодических, в основном, фрагменты песен, романсов, темы инструментальных произведении, связанные с темой и музыкальным материалом урока. Подбор музыкального материала для распеваний позволяет органично включить этот раздел работы в урок, дает возможность расширить музыкальный кругозор, обогатить интонационный словарь учащихся.

Технологическая работа над качеством певческого звука, расширением диапазона, выравниванием звучания регистров, совершенствование певческого дыхания, дикции и т. д. сочетается с решением задач художественных и драматургических.

В распевание полезно вводить различные упражнения, способствующие развитию музыкального слуха: определение лада, ладовой завершенности музыкального фрагмента, определение мелодических и гармонических интервалов, освоение интонационных ладовых моделей.

Добавим только, что кроме упражнений А. Яковлева целесообразно использовать материалы различных сборников распеваний для детского хора (Н. Добровольской, Д. Лукани-на, М. Заринской, Е. Малининой и других); вокализы Ж. Конконе, некоторые упражнения М. Глинки.

На путях к многоголосию

Рассказывая о работе над песней, мы сознательно не касались вопросов многоголосного пения.

Первый и главный тезис, с которого важно начать, — многоголосие в хоре является результатом качественного развития гармонического слуха, поэтому все попытки выучить один голос, затем другой, третий, а потом их соединить механически, обречены на провал. Такой механический способ работы ничего не дает кроме усталости и разочарования и учителя, и учащихся. К многоголосию следует готовить детей, начиная с первых шагов обучения пению. Работа эта длительная и рассчитана на систематичность и последователь-ность накопления слуховых ощущений и формирование необходимых музыкально-слуховых умений и навыков.

Из чего же складывается система развития навыка многоголосного пения у детей?

1. Прежде всего, из умения учащихся слышать несколько мелодических линий, тембров в музыке. С этой целью уже в первом и втором классе используются следующие произведения: «Зайчик дразнит медвежонка», «Труба и барабан» Д. Кабалевского, «Фарандола» из музыки к драме «Арлези-анка» Ж. Визе, «Тема Шехеразады» Н. Римского-Корсакова (звучание скрипки и арфы) и т. п. Предложенные примеры взяты из программы по музыке для общеобразовательной школы, так как этот материал доступен каждому учителю.

2. Очень важно, чтобы дети слышали количество звуков в созвучии, в аккорде. Для этого рекомендуется игра «Сколько звуков слышу я?». Учитель играет любые интервалы (простые и составные), аккорды, а дети показывают количество услышанных звуков (от одного до четырех). Эта игра очень нравится детям, играть в нее, начиная с одного-двух звуков, полезно на каждом занятии в любом из младших хоров и на уроках музыки, начиная с первого класса.

3. Необходимо, чтобы дети определяли на слух консонанс и диссонанс. Развивать это умение также можно с помощью игры: дети делают мягкое, плавное движение руками, если слышат консонансное созвучие, и выставляют вперед скрюченные пальцы, если слышат диссонанс, при этом называют вслух оба термина и меняют выражение лица со спокойного на раздраженное. Разумеется, термины вводятся постепенно по мере накопления слуховых впечатлений.

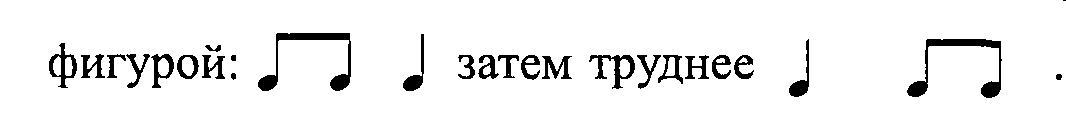

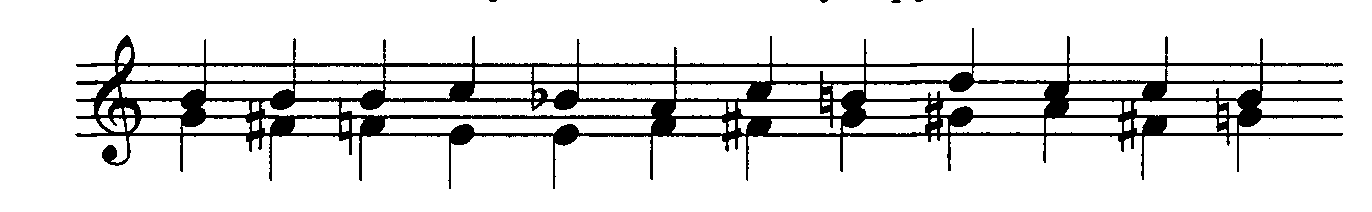

4. Ритмическое двухголосие — первый шаг на пути к многоголосию мелодическому. Здесь полезно исполнение песенок с остинатной ритмической фигурой в аккомпанементе, например «Уж как шла лиса», с такой ритмической

Более распространенное ритмическое сопровождение можно прохлопать, отстучать, а можно исполнять на элементарных детских музыкальных инструментах. Постепенно происходит переход к ритмическому двухголосному и трехголосному сопровождению к попевкам и песням.

Все ритмические партитуры, которые дети исполняют на уроках музыки («Камаринская», «Арагонская хота» и т. д.), также активно способствуют развитию ощущения «вертикали», слышанию нескольких линий. На занятиях хора рекомендуем вводить эту работу в ткань занятий, естественно, на другом музыкальном материале.

5. Эффективным путем развития навыка многоголосного пения является разучивание произведений, в которых аккомпанемент не дублирует мелодию. Это «Тень-тень» В. Калинникова, «Форель» и «Куда?» Ф. Шуберта, «Колыбельная» и «Осень» П. Чайковского и т. п. Хочется предостеречь коллег от распространенной ошибки: обычно на уроках и на хоровых занятиях звучит так называемый рабочий аккомпанемент, приучая тем самым детей к постоянному звучанию мелодии на инструменте. Это очень вредно! Да, на первых порах надо поддержать детей, а дальше необходимо показать авторский аккомпанемент, предложить вслушаться в него и затем своим пением влиться в гармоническую ткань произведения.

6. Следующий этап — умение слышать нижний звук из двух звучащих. Для этого проводится система упражнений, где ученики, следя за рукой учителя, озвучивают вокализом линию нижнего голоса, которая должна быть более яркой, подвижной, чем у верхнего голоса. Обычно это последовательность интервалов, где нижний звук является модулирующим.

7. Первой двухголосной песней может стать такая, где двухголосие получается за счет изменения ритма мелодии,

9. При обучении многоголосному пению важно, чтобы дети умели определить на слух основные гармонические функции: тонику, доминанту и субдоминанту. Учащимся можно рассказать о королеве Тонике, у которой были две группы придворных: одна независимая и гордая (субдоминанта), а вторая зависимая и льстивая (доминанта). Когда дети слышат тонику — они сидят прямо, субдоминанту — прячут руки за спину, доминанту — протягивают руки вперед. Вначале осваиваем на слух звучание тоники и доминанты, затем добавляем субдоминанту. Эту работу можно расширить и усложнить, слушая аккорды, их обращения и т. п. (подробно эта методика разработана В. Кирюшиным).

10. Для развития навыка многоголосного пения важно научить учащихся слышать средний звук из трех. Полезно также петь с ними кадансы по слуху и по нотам; упражнения с выдержанным звуком в одном голосе и движении в другом; упражнения с противоположным, самостоятельным движением голосов.

11. Освоение различных видов полифонического многоголосия — оптимальный и эффективный путь развития навыка многоголосного пения.

Параллельно с названными играми и упражнениями со второго класса полезно иметь в репертуаре много разных канонов в приму. Начинать необходимо с простейших народных песен «Скок-поскок», «У кота-воркота», «Во поле береза стояла». Каноны, правда разные, поются и в классе на уроках музыки, и в хоре. Больше всего канонов целесообразно разучить с детьми на уроках музыки в третьем классе (6-8 канонов в течение учебного года), среди них украинская народная песня «Сеял мужик просо», белорусская народная песня «Перепелочка», литовская народная песня «Добрый мельник», венгерские народные песни «Гусенок», «Моется цапля», румынская народная песня «Дед Андрей». Каноны дети поют с удовольствием в любом возрасте, например старший хор с удовольствием поет канон В. Моцарта «Слава солнцу».

Эффективным методом разучивания канонов является метод «снежного кома» (авторское название), потому что этот процесс очень напоминает процесс выкатывания большого кома для снеговика. Мелодия канона выучивается одноголосно; через два-три занятия, когда мелодия совершенно усвоена и свободно исполняется a'cappella, учитель приглашает двух-четырех самых способных детей и предлагает им спеть мелодию с ним на два голоса, причем дети всегда начинают петь канон, а преподаватель вступает вслед за ними. Главное — это петь напевно, негромко и слушать друг друга. Класс слушает. Если с первого раза не получается, то ко второму, к третьему разу, когда учащиеся хорошо вслушаются, услышат сочетание голосов, канон обязательно зазвучит. Затем класс делится на две группы: часть сидящих детей тихонько помогает учителю, а часть — стоящим перед классом лидерам; количество помощников увеличивается с обеих сторон очень осторожно. Постепенно включается весь класс. Смысл этой работы в том, что дети вначале слышат две линии в каноне, а потом поют. Этот метод работы оптимален при разучивании нового канона, а также при работе над многоголосием, если в сложных местах необходимо услышать чистое звучание.

Кропотливая работа по разучиванию и исполнению канонов, цель которой выработка главного навыка — навыка слушания и слышания своего и другого голоса, их сочетания, качественно формирует навыки двухголосного пения.

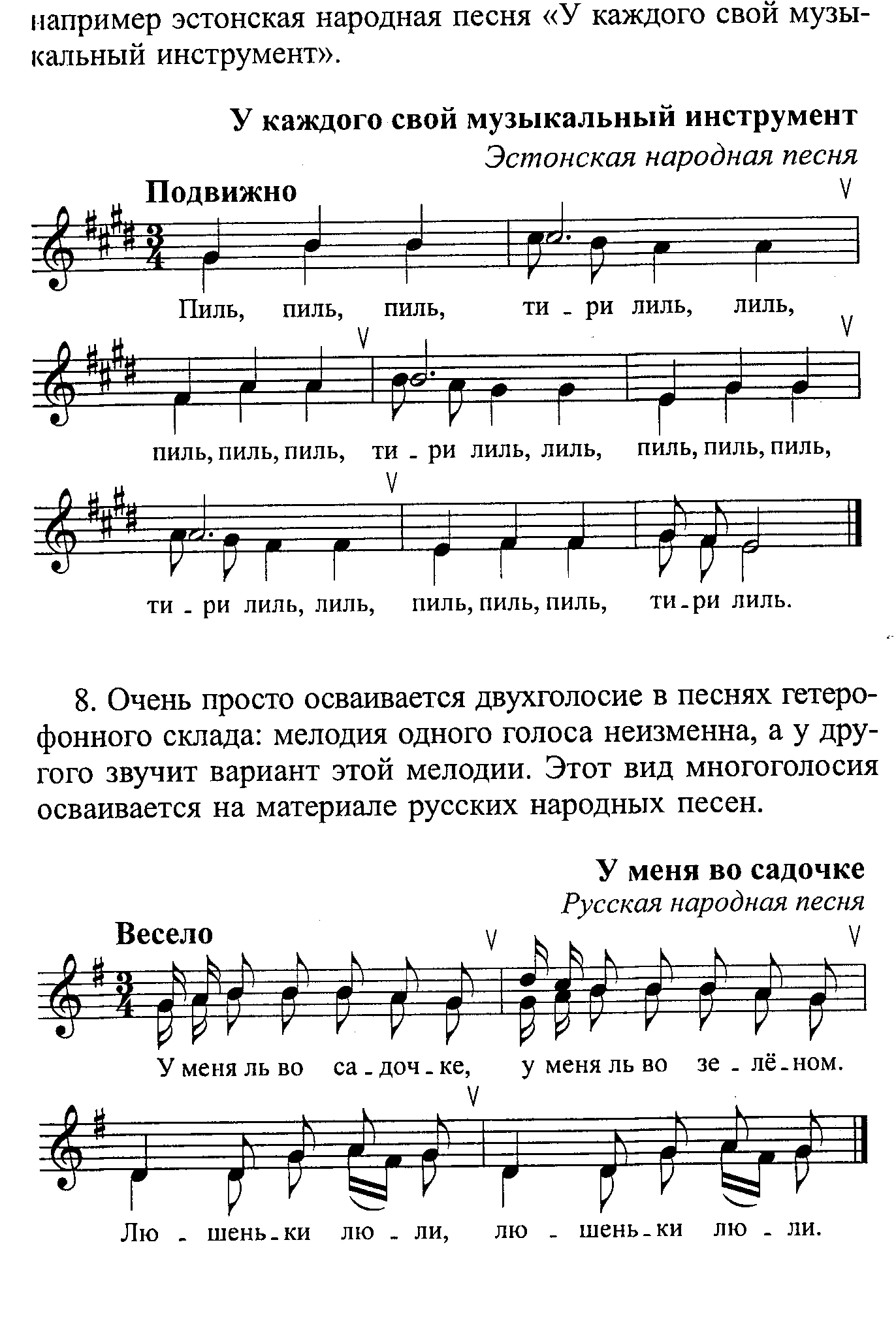

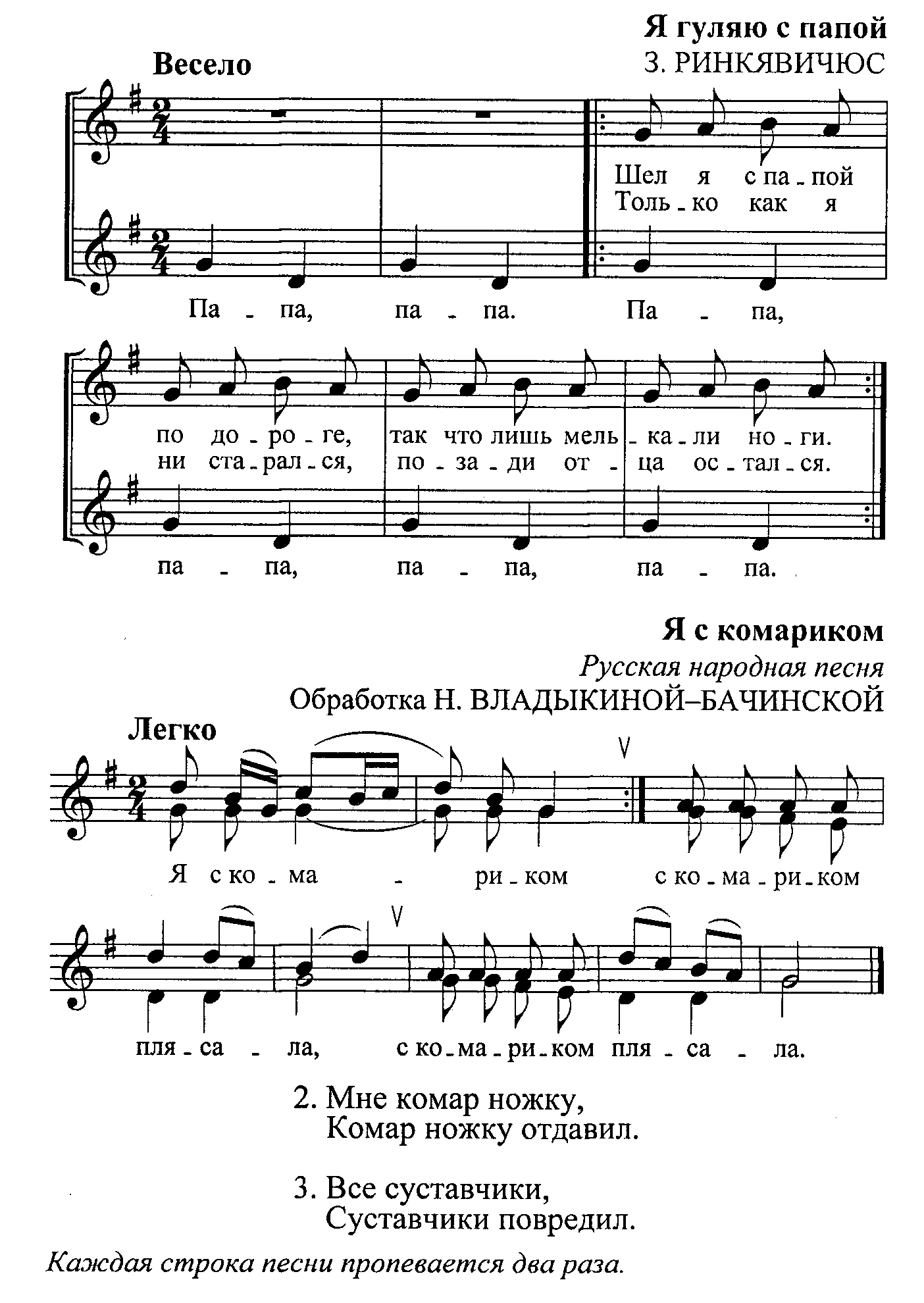

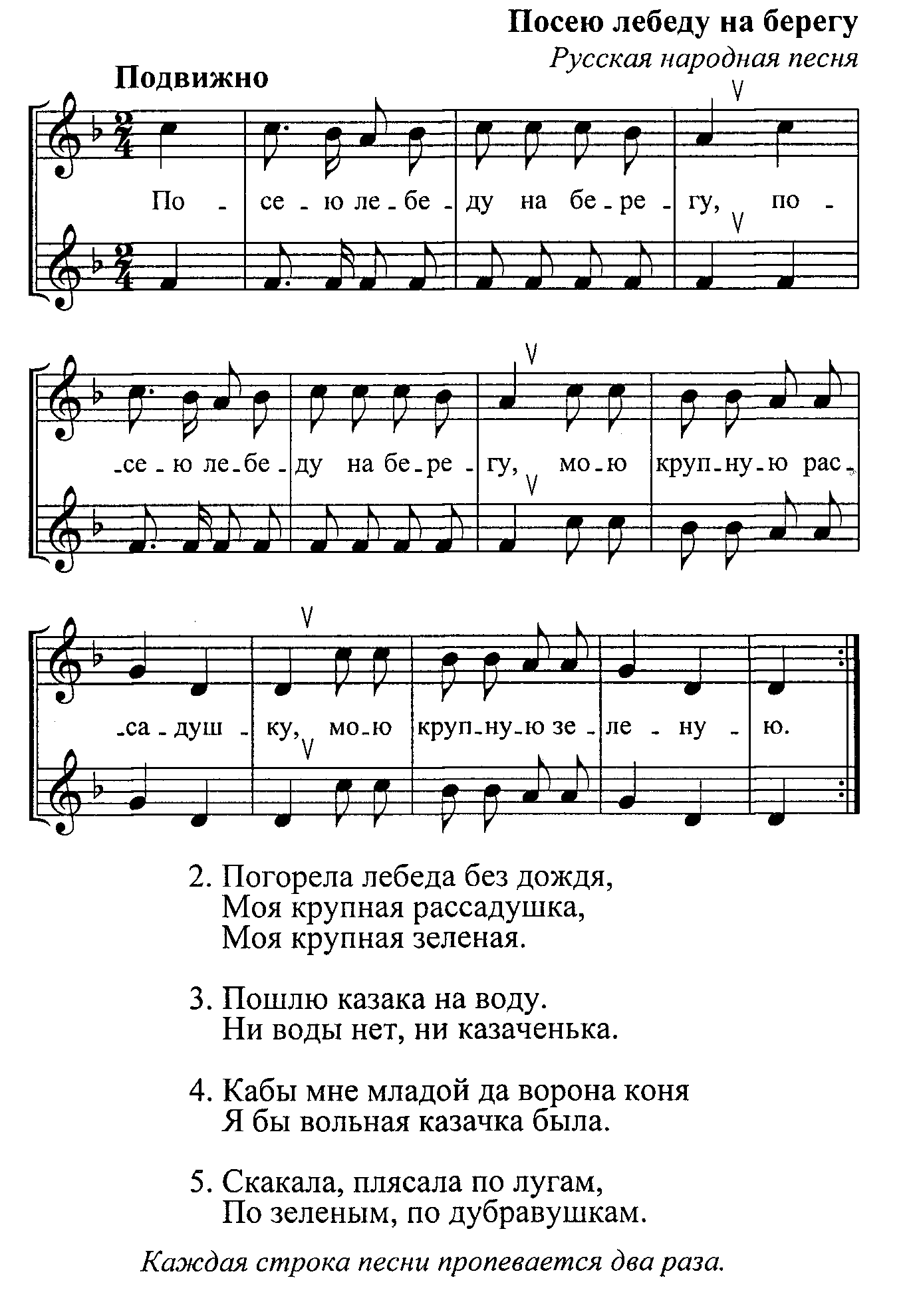

12. Следующий этап работы — пение попевок с остинат-ной интонацией (например, кварта в попевке 3. Ринкявичю-са «Я гуляю с папой») или выдержанным звуком в одном из голосов, обычно это тоника или доминанта (русские народные песни «На горе-то калина», «Посею лебеду на берегу», «Я с комариком»).

13. Терцовое двухголосие вводится по принципу верхней или нижней вторы (русские народные песни «А я по лугу», «Не летай соловей», «Шел ленинградский паренек»), определяя тесситурными условиями выбор партии исполнителем.

14. Эффективный процесс формирования гармонического слуха невозможен без умения определять на слух интервалы. Эту работу необходимо начинать с третьего класса, осваивая кварту и секунду (большую и малую) мелодически, затем, в сравнении, гармонически. Постепенно, основываясь на принципе контраста, вводится терция (большая и малая). В этой работе для нас важнее количественная величина интервала. В четвертом классе вводятся квинта и октава на материале освоения многоголосия в русских народных песнях.

Последовательность названных этапов работы по развитию гармонического слуха может меняться, кое-что может быть опущено, но если учесть, что этот путь рассчитан на несколько лет (а некоторые упражнения исполняются уже в старшем хоре), то он, возможно, не покажется слишком длинным.

Работу по разучиванию двухголосной песни необходимо начинать с того, чтобы дети услышали сочетание голосов, гармонический интервал, который они образуют, затем тщательно выстроить первый интервал, все кадансы, переходы с унисона на многоголосие и наоборот. Важно, предварительно выучив партии, дать детям услышать чистое звучание группы способных учеников, а затем методом «снежного кома» подключать, причем постепенно, остальную часть «классного хора».

Детей надо увлечь красотой двухголосного звучания, красотой слияния двух голосов в чистое созвучие. Любование каждым звуком, каждым созвучием составляет константную составляющую работы над многоголосием; работая над строем, полезно сказать детям: «Вот терция, наконец, полетела», значит, поем хорошо. Правда, красиво!».

Сложные кадансы, последовательности надо учить отдельно, их целесообразно включать в распевание — учить медленно, прослушивая все созвучия, если необходимо, задерживать определенные созвучия на фермате. На первых этапах, выучив одну партию, хорошо спеть ее, вначале подыгрывая партитуру, затем спеть противоположную партию, вслушаться, слиться. Лучше всего над многоголосием работать по партитуре, используя ее как опору, как материал для сольмизации и сольфеджирования. В течение всей работы подыгрывать всегда не партию, а партитуру, очень полезно также выучить и пропеть другую партию!

Разучивание по партиям далеко не всегда лучший способ работы над многоголосием. Очень полезен охват партитуры в целом как гармонического комплекса: нахождение на слух известных функций, аккордов, интервалов, их последовательностей, кадансов, затем озвучивание знакомого и только после этого нахождение и закрепление партии как части целого. Интересно не учить свою партию, а найти ее внутренним слухом, а затем вокализом озвучить (по принципу «нижний звук из двух»). Еще интереснее, вслушиваясь в гармоническую ткань произведения, сочинить свой подголосок, голос; ну а отсюда, один шаг до гармонической импровизации — любимой детьми формы хорового коллективного творчества.

Материалом для первых шагов в области гармонической импровизации может быть простая (лучше, народная) песня с ясной гармонической структурой. Опыт показывает, что полезно начинать с песни «Степь да степь кругом». Сначала песня разучивается одноголосно, затем на фортепиано учитель показывает различные варианты звучания в пределах заданной гармонии и предлагает учащимся, вслушавшись в звучание аккордов, сочинить свои подголоски в удобном для них диапазоне. Вначале робко, а затем все смелее появляются трех-, четырех-, пятиголосные аккорды, а затем подголоски, мелодии... Это очень интересная, полезная, серьезная самостоятельная творческая музыкальная деятельность — тот идеал, к которому мы стремимся в работе с детьми.

Несколько слов о трехголосии на уроке музыки. Мы не разделяем мнение Г. Струве, который утверждает, что если хор поет на два голоса, то трех и четырехголосие — это не проблема. Проблема, да еще какая, особенно в условиях школы, на уроке или в хоре! Как известно, два голоса образуют интервал, а три — уже аккорд, и его надо услышать, выстроить, выровнять по качеству звука, тембру, интонации, динамике и «слить» со следующим аккордом, а это — ох, как нелегко. Это трудная и большая работа.

В шестых-седьмых классах в партитуры постепенно (соот-ветсвенно уровню развития навыков многоголосного пения) вводится эпизодическое трехголосие: это выдержанный тон в одном из голосов, остинато, подголоски.

В седьмых-восьмых классах подобная партия пишется специально для мутирующих мальчиков, учитывая их конкретные возможности. Вся певческая работа проводится дифференцированно, так как уровень певческих возможностей разных классов различен, а перед подростками целесообразно ставить только реальные задачи, не допуская психологических проблем и срывов в ситуациях, позволяющих им убедиться в собственной несостоятельности. Иными словами: дети должны уйти с урока довольные результатами своей работы, основное должно обязательно получиться. Таким образом, воплощается в жизнь «принцип успешности».

Многолетняя педагогическая практика убедительно доказала необходимость делать авторские аранжировки и переложения или адаптировать существующие для конкретного класса, конкретного хора. Делая аранжировку, важно сочинить нижний голос так, чтобы он был ярким, выразительным, имел свою «физиономию» за счет введения вокализов, изменения ритма, введения подголосков, текстовых изменений. Можно передать мелодию нижнему голосу и сочинить подголосок или вокализ для верхнего. В детском хоре нижний голос никогда не должен быть «вторым» по значению, красоте и привлекательности для детей. Чем разнообразнее виды многоголосия, тем интереснее идет работа на уроке, тем быстрее продвигается «классный хор» по пути освоения певческих и хоровых навыков. Все вышеизложенное относится к работе со школьным хором.

О репертуаре

Говорят, что хормейстеры делятся на тех, кто воспитывает хор, и тех, кто учит произведения.

Автор относит себя к тем, кто рассматривает репертуар, последовательность его изучения, сложность, характер и т. д., как основной инструмент воспитания хора. Основой репертуара в нашей работе являются народные песни и доступные для детей произведения «золотого фонда» классической и современной музыки. В подготовительном хоре главная часть репертуара — это народные попевки, прибаутки, песни, в подавляющем большинстве русские. С этого музыкального материала целесообразно начинать, так как он прост интонационно, невелик по объему, легко запоминается, удобен орфоэпически, вокально — одним словом, органичен. Народные песни создавались в процессе пения, исполнители находили более удобные и выразительные интонации, в соответствии с ними шлифовался текст (обычно распеваются самые удобные гласные, а обилие гласных в русских песнях, их преобладание за счет распевов способствуют формированию кантилены). Таким образом, народная песня неудобной быть не может! Не стоит забывать о существовании различных обработок, из которых важно выбирать наиболее близкие к первоисточникам и те, которых меньше всего коснулись «властные» композиторские руки.

Дети поют русские народные песни с удовольствием, и чем лучше получается, тем с большим удовольствием поют. Исполнение многих русских народных песен можно сопровождать танцевальными движениями, чаще — движениями рук, но так, чтобы не нарушать физиологию певческого процесса. Можно подыгрывать на детских музыкальных инструментах мелодию, а можно исполнять ритмическую партитуру, можно петь a'cappella, а можно с сопровождением. Изумительные обработки русских народных песен для хора и фортепиано есть у А. Гречанинова. Хор исполняет простейшую попевку на одном звуке («Андрей-воробей»), а в аккомпанементе красочные гармонии все время по-разному расцвечивают один и тот же звук... И вот уже получается не попевка, а произведение, да еще какое интересное!

Народные песни, и не только русские, включаются в репертуар уроков музыки и всех возрастных групп хора. Вероятно, поэтому не возникает проблем, связанных с изучением и исполнением народных песен. Дети с самого начала обучения музыке осваивают «родной музыкальный язык» и с удовольствием обращаются к народной песне в любом возрасте. Очень важно воспитать у своих учеников любовь к народной песне, так как народная песня — часть великой русской культуры, о возрождении и сохранении которой мы так много говорим. В народной песне мы слышим душу народа, познаем его национальный характер. Русская народная песня позволяет глубже осознать красоту русской природы. Исполняя народные песни дети ощущают свои глубокие национальные корни, таким образом, воспитывается истинный патриотизм.

Серьезная часть репертуара — классическая музыка. Уже с малышами необходимо петь классику. Для совсем маленьких классической музыки написано не так уж много, здесь надо назвать имена А. Гречанинова, В. Калинникова, Ц. Кюи, А. Аренского, М. Ипполитова-Иванова. Русская детская классическая музыка незаменима в музыкальном воспитании детей, так как именно она является эталоном вкуса и создает «музыкальный иммунитет». Кстати, и по содержанию детская классическая музыка близка детям и интересна.

Третья группа произведений — произведения современных авторов: песни, связанные с датами современного ка-лендаря, песни о Родине, о героических военных подвигах и, конечно, детские песни-игры, песни-забавы, короче говоря, веселые и смешные песенки и песни.

Выбор репертуара определяется следующими критериями:

I

• знанием психофизиологических особенностей детей данного возраста;

• пониманием законов музыкально-певческого развития детей и умением предугадывать динамику этого развития;

• соответствием содержания произведений возрасту детей;

• подчинением репертуара учебно-воспитательным задачам;

• развитием музыкального вкуса, развитием музыкального кругозора учащихся;

• обеспечением посредством правильного подбора репертуара целенаправленного развития мышления, внимания, памяти детей, их эмоциональной отзывчивости на музыку.

II

• развитием различных сторон музыкального слуха (звуко-высотного, тембрового, ритмического, динамического) в тесной связи с певческим интонированием;

• рассмотрением музыкального произведения с точки зрения интонационного языка, выразительности и вокальности мелодии, диапазона, лада, особенностей гармонии, аккомпанемента и сочетания его с мелодией, своеобразия метроритмической структуры произведения с точки зрения соответствия возможностям детей разного возраста;

• соответствием тембровой стороны партитуры, тесситуры, штрихов, динамики, особенностей вокальной орфоэпии, уровню овладения певческими и хоровыми навыками.

III

• соответствием репертуара методике работы хормейстера;

• соотношением музыкального материала внутри программы по жанрам, по стилю, по темам;

• соотношением произведений различного уровня сложности: обязательно петь и легкие, и трудные, и посильные произведения;

• соблюдением равновесия художественных и технических задач.

к школьной хоровой