- •Примерные минимальные промышленные кондиции для коренных рудных месторождений

- •Объем горной породы, содержащей рассеянный металл в количестве, равном запасам месторождений мира (по в.И.Смирнову)

- •Глава 1. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых

- •Сводная генетическая классификация месторождений полезных

- •Глава 2. Геологические условия образования месторождений с позиции геосинклинальной концепции

- •Глава 3. Геологические условия образования месторождений с позиции мобилистской концепции

- •Глава 4. Периодичность, длительность и глубинные уровни образования месторождений

- •Глава 5. Магматические месторождения

- •Глава 6. Карбонатитовые месторождения

- •Глава 7. Пегматитовые месторождения

- •Глава 8. Скарновые месторождения

- •Глава 9. Альбититовые и грейзеновые месторождения

- •Глава 10. Гидротермальные месторождения

- •Вулканогенные базальтоидные субмаринные (колчеданные) месторождения

- •Экзогенная серия

- •Глава 11. Месторождения выветривания

- •Условия образования месторождений в корах выветривания

- •Гипергенные изменения месторождений

- •Инфильтрационные месторождения

- •Глава 12. Осадочные месторождения

- •Месторождений

- •Механогенные месторождения и россыпи

- •Главные компоненты прибрежно-морских россыпей и основные районы их добычи (по е.А. Величко и др., 1990)

- •(По Дж. Мейнарду)

- •Глава 13. Эпигенетические и осадочно- катагенетические месторождения

- •Месторождения артезианских бассейнов

- •Метаморфогенная серия

- •Глава 14. Метаморфизованные и метаморфогенные месторождения

- •Общие особенности месторождений

- •Глава 15. Геологические структуры месторождений полезных ископаемых

- •Геодинамические условия структурообразования

- •140010, Люберцы, Октябрьский пр., 403.

Механогенные месторождения и россыпи

Механогенные месторождения представляют собой континентальные и прибрежно-морские терригенные породы или являются их составляющими. По промышленной ценности они составляют рад: россыпи, кварцевые псски и строительные материалы. Последние наиболее широко распространены и обычно сложены рыхлыми континентальными отложениями четвертичного возраста: элювиальные дресвяники, аллювиальные, флюви- огляциапьные, реже пролювиальные галечники, гравелиты и псски. Широко распространены субаэральныс и полигонные алевриты и глины (супеси и суглинки), используемые в производстве строительных материалов. Ценным сырьем являются озерные глины, отличающиеся особой чистотой.

Мономинеральныс кварцевые псски считаются ценным сырьем для производства стекла и световодов и встречаются редко. Они являются конечным продуктом переотложенных кор глубокого химического выветривания и представляют собой русловые, дельтовые, пляжевые или пересыпные осадки кайнозойского и мезозойского возраста.

Россыпь — это скопление рыхлого или сцементированного обломочного материала, содержащего в виде зерен, их обломков либо агрегатов ценные минералы. Полезные минералы россыпей включают: Au, Pt и платиноиды, U, Th, Y, TR, Sc, V, Zr, Та, Nb, Ti, Sn, W, Be, Hg, Fe, Cr; драгоценные и поделочные камни (алмаз, изумруд, корунд, гранаты, топаз, турмалин, янтарь, аметист, агат, горный хрусталь и др.); формовочные, стекольные и строительные пески, каолины.

Важное экономическое значение россыпных месторождений определяется: малыми затратами при их отработке и быстрой оборачиваемостью средств; присутствием ценных полезных компонентов (алмазы, платина, золото и др.); часто встречающейся комплексностью; наличием месторождений с возобновляемыми запасами сырья.

Месторождения россыпей обычно встречаются группами, объединяемыми в россыпные поля и районы. В последних встречаются коренные источники россыпей — рудопроявления и месторождения первичных руд. В таких случаях выделяют рудно- россыпные районы. В этой связи россыпи имеют важное прогнозно-поисковое значение.

Различают россыпи древние и современные, сформированные в голоцене. Древние россыпи обычно представлены прочными литофицированными образованиями и имеют гораздо меньшее практическое значение. Среди современных россыпей выделяют поверхностные, приповерхностные и погребенные под покровом четвертичных осадков. Их соотношение определяется особенностями рельефа, которые обусловлены блоковыми движениями. В этой связи на примере касситсритовых россыпей

Н. Г. Паты к-Кара выделяет россыпи погребенного пенеплена, погребенной грабен-долины и тектонического уступа.

По отношению к коренным источникам полезных компонентов выделяют россыпи ближнего и дальнего сноса. Первые обычно располагаются не далее 15 км от источников питания. Россыпи дальнего сноса (региональные или латеральные) не имеют видимой связи с коренными источниками и формируются в результате неоднократного перемыва обломочного материала.

Важнейшими характеристиками россыпей являются их размеры, минеральный состав, содержание полезных компонентов, крупность обломочного материала и количество илистых частиц, которые определяют их промывистость.

Согласно В.И.Смирнову среди россыпных месторождений выделяются следующие классы: 1) элювиальный, 2) делювиаль-

ный, 3) пролювиальный, 4) аллювиальный, разделяющийся на подклассы — косовый, русловой, долинный, дельтовый и террасовый, 5) литоральный, 6) гляциальный, 7) эоловый.

Предпосылки образования россыпей

Для того, чтобы образовалось россыпное месторождение необходимо сочетание ряда благоприятных условий.

присутствие в области питания россыпеобразующих минералов;

предварительная концентрация этих минералов;

интенсивное разрушение источников и глубокий эрозионный срез в областях денудации;

тектонические устойчивые разнонаправленные движения крупных блоков земной коры;

наличие долгоживущих динамических ловушек полезных минералов.

Россыпеобразующис минералы являются, как правило, высокоплотными, абразивными и химически стойкими. Они наиболее концентрируются в тяжелой фракции терригенных отложений. По плотности промышленно ценные минералы составляют следующий ряд (в г/см3): золото — 15—19, платина — 14—19, то- рианит — 8,0—9,9; танталит — 6,3—8,2, колумбит — 5,2—8,0, касситерит — 6,8—7,1, шеелит — 5,9—6,2, бадделеит — 5,5, магнетит — 5,2, монацит —5,0—5,5, ильменит — 4,7, циркон — 4,7, гранаты — 3,5—4,2, топаз — 3,6, алмаз — 3,5, берилл — 2,7, янтарь — 1,1.

Возможность формирования россыпей из тех или иных минералов определяется также их физическими свойствами: твердостью, способностью к истиранию, спайностью и хрупкостью, смачиваемостью, гидродинамическими характеристиками.

Физические и гидравлические параметры россыпеобразующих минералов определяют дальность их переноса — предельное расстояние их транспортировки, при котором размеры зерен позволяют их промышленное извлечение. Этот показатель зависит также от особенностей среды и может меняться для одного и того же минерала.

Источниками россыпей могут быть: магматические породы, обогащенные акцессорными минералами (например, редкоме- талльные граниты); эндогенные рудопроявления и месторождения; древние осадочные породы, обогащенные полезными компонентами; древние россыпи. Первые два источника называются коренными, последние — промежуточными коллекторами. В качестве коренных источников россыпей эндогенное оруденение

может быть в виде крупных скоплений — месторождений и рассредоточенным в виде многочисленных рудопроявлений и мелких месторождений. В целом второй случай для россыпеобразо- вания более предпочтителен.

Для алмазов и золота большое значение имеют промежуточные коллектора. Так, по данным В.Т.Подвысоцкого, А.Д.Харь- кива, Н.Н.Зинчука и других, промышленные концентрации алмазов в аллювиальных россыпях современных рек Сибирской платформы образуются там, где водотоки дренируют как алмазоносные кимберлитовые тела, так и россыпи древнего возраста.

Интенсивное разрушение коренных источников россыпей, как правило связано с предыдущими эпохами интенсивного выветривания и перерывов в осадконакоплении. Для образования прибрежно-морских россыпей значение имеет как глубокое химическое выветривание, так и интенсивное механическое разрушение пород.

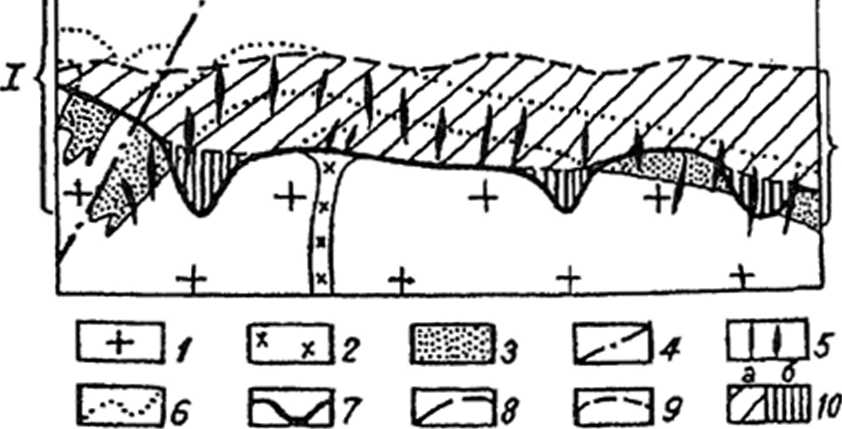

![]() Глубокий

эрозионный срез областей, где расположены

источники россыпей, и длительность

денудации очевидно являются

необходимыми для максимально большого

поступления полезных компонентов

и образования крупных месторождений.

Изучение уровней палеоэрозии должно

включать комплексный анализ как областей

денудации, так и аккумуляции. При этом

важно выделять общий (суммарный срез),

срез собственно коренных источников,

срез предшествующий и синхронный

формированию россыпей (рис. 51).

Глубокий

эрозионный срез областей, где расположены

источники россыпей, и длительность

денудации очевидно являются

необходимыми для максимально большого

поступления полезных компонентов

и образования крупных месторождений.

Изучение уровней палеоэрозии должно

включать комплексный анализ как областей

денудации, так и аккумуляции. При этом

важно выделять общий (суммарный срез),

срез собственно коренных источников,

срез предшествующий и синхронный

формированию россыпей (рис. 51).

>

Рис.

51. Развитие эрозии в рудно-россыпном

районе в условиях блоковой тектоники

(по Н. Г. Паты к-Кар а, 1981).

1

— граниты; 2

—

гранит-порфиры поздней фазы; 3

—

контакгово измененные породы; 4

— разрывные нарушения; 5 — рудные тела

россыпеобразующей формации (коренные

источники); 6

— реконструированные геологические

границы; 7 — современная дневная

поверхность; 8-9

— палеоповерхности: 8

—

периода рудообразования, 9

— в начале эрозии рудных тел; 10 —

денудационный срез (а

— предшествующий сохранившимся

россыпям, о —синхронный известным

россыпям, эрозионный вырез). I — суммарный

пострудный срез, II — срез коренных

источников

I

Россыпные районы располагаются в областях блоковой тектоники. Если в поднятом блоке имелись источники полезных компонентов, то в опущенных структурах вероятно образование россь!пи. Блоковые движения определяют положение базисов эрозии, интенсивность выветривания, расчлененность рельефа, динамику водных потоков, скорость седиментации. Быстрое опускание может обусловить формирование погребенных россыпей.

Для большинства россыпей ведущим фактором непосредственной концентрации полезных минералов является гидродинамический. В реках тяжелые минералы, как правило, приурочены к основанию русловых отложений, где отмечается наибольшая неоднородность потоков. Такие условия преобладают лишь на юном и зрелом этапах развития долин. В прибрежно-морской зоне деятельность волн обусловливает перераспределение тяжелой фракции вдоль пляжей и баров..

Аллювиальные россыпи

С аллювиальными россыпями связаны значительные объемы добычи золота, платины, олова, вольфрама, алмазов и камне- самоцветного сырья.

Аллювиальные россыпи связаны с реками, дренирующими средне- и низкогорный рельеф. Это объясняется оптимальными скоростями русловых потоков, расположенных в промежуточном отрезке продольного сечения крупных речных долин.

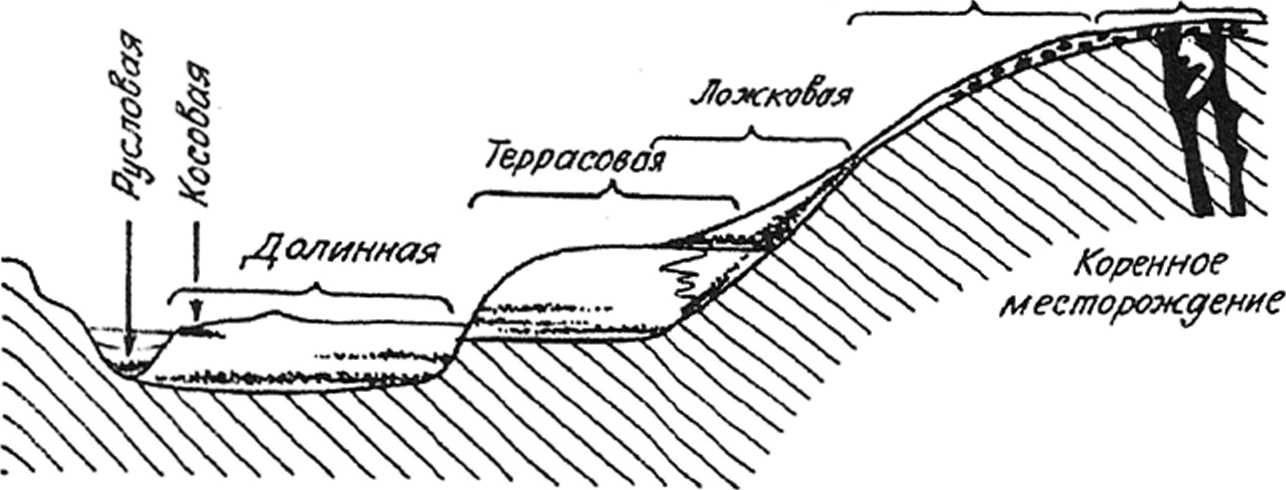

Среди аллювиальных россыпей выделяют: долинные (в днище долины), русловые, косовые, террасовые разных уровней, приустьевых притоков, водораздельные (связанные с отмершими участками долин). Они часто ассоциируют с другими типами россыпей (рис. 52).

Аллювиальные россыпи, например золота, могут быть относительно высоко- и низко продуктивными, что отражается в степени неоднородности распределения золота. Согласно этому среди них выделяют россыпи насыщения и рассеяния. К первым относятся все россыпи долин низких и средних порядков, которые приближены к коренным источникам. Для них характерны каньоновидные и корытообразные сечения долин, малая примесь илисто-глинистых фракций, высокие содержания крупного и мелкого золота, выдержанность оруденения. Состав микропримесей и форма золотин в таких россыпях, как правило, отражают особенности золота из близлежащих коренных источников. При этом пробность золота может быть выше (до 930—980). Это явление объясняется выщелачиванием серебра в экзогенных условиях.

Рис.

52. Схема размещения россыпных месторождений

различных видов в поперечном сечении

речной долины (по В.И.Смирнову)

Россыпи рассеяния, образованные в условиях преобладания выноса металла над его привносом, связаны с расширяющимися долинами, являются долинными, террасовыми, устьевых притоков, сложными склоново-аллювиальными. Для них характерно мелкое золото, весьма неравномерное, часто гнездовое его распределение, наличие пустых пород.

В обоих типах россыпей отмечается новообразованное золото, которое устанавливается в виде тонких каемок вокруг крупных зерен и тонкодиспсрсных выделений. Образование этого металла с допивают с его переносом в виде природных золото- органических, цианидных или хлоридных комплексов и осаждением на сорбционных и кислотно-щелочных барьерах.

В разрезе аллювиальных россыпей выделяют снизу вверх следующие '.элементы: а) плотик, представляющий собой коренные породы, подстилающие промышленные пески; б) пласт или пески, являющиеся собственно металлоносными: в) торфа, представленные пустыми песчаными отложениями; г) почвенный слой (рис. 53). Если в разрезе аллювия имеются два и больше металлоносных пласта, тогда осадки, подстилающие верхний пласт называются ложным плотиком. Строение плотика является важным показателем продуктивности русловых россыпей. Чем он сложнее, тем контрастнее распределение полезных компонентов.

В целом аллювиальные россыпи слагают лентовидные тела, вытянутые вдоль долины. В поперечном сечении они могут слагать одну линзу, часто расщепляющуюся ниже по речной долине. Распределение полезного компонента внутри россыпи, как правило, неравномерное и струйчатое.

Долинные и террасовые россыпи являются сложными и могут формироваться за счет размыва и переотложения русловых

Рис.

53. Схема строения аллювиальной россыпи

в поперечном разрезе (по В. И.Смирнову)

Почва

Тарсра

К

Пески

Е

Ложный

плотик

Top/pa

I

Пески

I

Коренной

плотик

россыпей. Чаще всего долинные и террасовые россыпи являются россыпями рассеяния, русловые — насыщения.

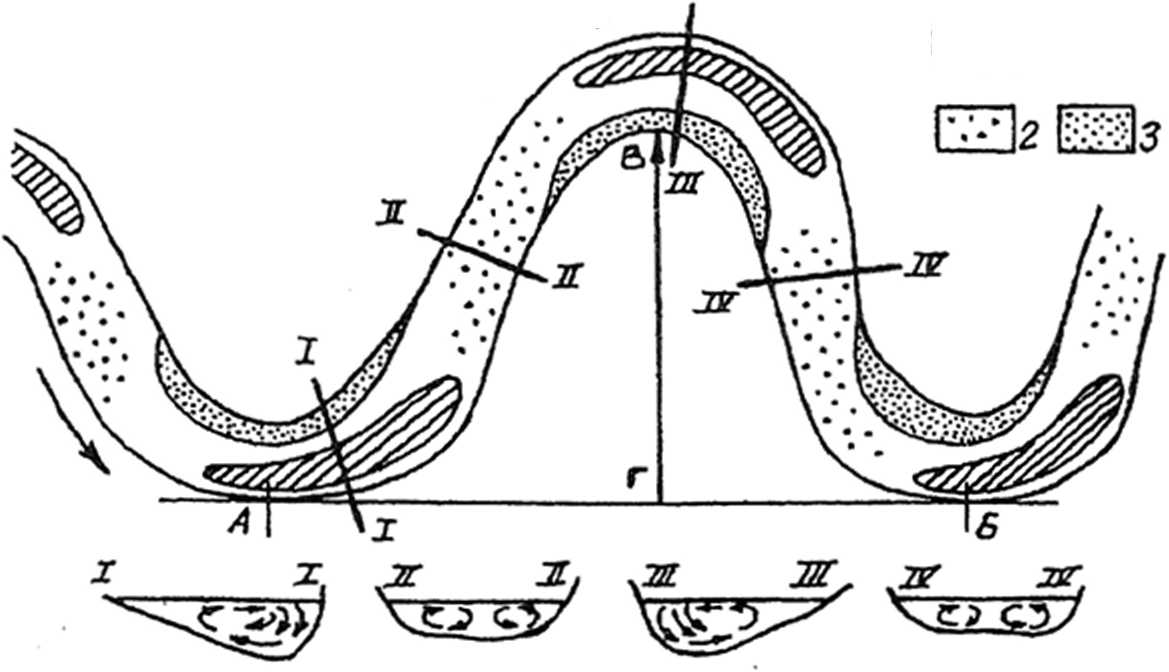

Косовые россыпи образуются в результате накопления мелких россыпных минералов в местах резкого снижения скоростей потоков вдоль выпуклых участков меандр и вблизи островов (рис. 54). Они могут располагаться намного ниже по долине, удаляясь от русловых россыпей. Их отличает: тонкозернистый состав; часто пластинчатая форма полезных минералов (в частности золота); приуроченность к верхним частям осадков русловых отмелей; мелкие размеры; возобновляемость запасов, зачастую ежегодная.

Россыпи приустьевых притоков формируются в местах резкого осложнения основной реки ее боковыми притоками. Такие россыпи могут быть богатыми, поскольку ценные минералы могут поступать и по основному руслу, и из притока.

В верховьях долин встречаются так называемые ложковые россыпи. Они являются сложными делювиальными (склоновоаллювиальными или склоново-пролювиальными). Они содержат слабо переработанный водными потоками солифлюкционный и делювиальный материал. Для образования таких россыпей необходимо близкое присутствие высокопродуктивных коренных источников. Как правило, ложковые россыпи трассируют рудоконтролирующие разломы коренных рудоносных зон. Эти россыпи

Рис.

54. Схема речных меандр и расположение

в них плесов и перекатов (по Д.С.Кизсльватсру

и др., 1981).

/

— плесы, 2

— перекаты, 3

—

прирусловые отмели. Стрелки указывают

направления турбулентных потоков.

I-IV

—

поперечные профили русла, АБ — шаг

меандрирования, ВГ — амплитуда меандров

отличаютс51 небольшими размерами, весьма неравномерным распределением полезных компонентов, присутствием самородков.

Пролювиалъные россыпи

Пролювиальные россыпи встречаются в предгорьях аридных областей и имеют небольшое промышленное значение. Они приурочены к отложениям блуждающих русел, расположенных в срединных зонах конусов выноса. В этих местах происходит резкое разветвление русловых вееров и скачкообразное уменьшение скоростей водотоков.

Пролювиальные россыпи, вероятно, были более развиты в протерозое и раннем палеозое, когда не было наземной растительности и соответственно не существовало закрепленных бортов долин. Поэтому древние россыпи часто диагностируются как пролювиальные. В частности, многие исследователи относят крупнейшее месторождение золота, платины, урана, алмазов и редких металлов Витватерсранд (ЮАР), локализованное в кварцевых конгломератах раннего протерозоя, к метаморфизованной пролювиальной россыпи.

Прибрежно-морские россыпи