- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.6.3 Критерии усталостной прочности

Многие детали машин в процессе работы испытывают действие переменных во времени напряжений. Если эти напряжения превышают определенный уровень, то в детали начинают происходить необратимые изменения, которые приводят к образованию трещин. Трещина развивается до мгновенного разрушения. Это явление называется усталостью (см. рисунок 2.6.3.1).

Рисунок 2.6.3.1 – Кривая усталости

N – количество циклов;

![]() - предел усталости (на базе N=107

циклов).

- предел усталости (на базе N=107

циклов).

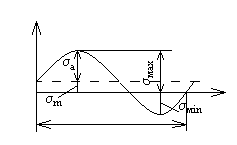

На рисунке 2.6.3.2 даны характеристики цикла.

T

![]()

Рисунок 2.6.3.2 – Характеристики циклов нагружения

Т – период цикла;

![]() - амплитудное значение напряжений;

- амплитудное значение напряжений;

![]() - среднее значение напряжений;

- среднее значение напряжений;

![]() ,

,

![]() - максимальное и минимальное значение

напряжений.

- максимальное и минимальное значение

напряжений.

![]() ;

;

![]() ;

;

r

=![]() -

коэффициент асимметрии.

-

коэффициент асимметрии.

Если

![]() ,

то r=-1 и цикл называется

симметричным. Тогда

- предел выносливости при симметричном

цикле.

,

то r=-1 и цикл называется

симметричным. Тогда

- предел выносливости при симметричном

цикле.

Если =0, = , то r=0 и цикл называется пульсирующим.

r![]() -1

– асимметричный цикл.

-1

– асимметричный цикл.

![]() -

предел выносливости при асимметричном

цикле.

-

предел выносливости при асимметричном

цикле.

Диаграмма предельных напряжений (диаграмма Хея - Зодерберга) при асимметричном цикле представлена на рисунке 2.6.3.3.

σa![]()

![]()

![]()

Рисунок 2.6.3.3 – Диаграмма предельных напряжений

Кривую предельных напряжений обычно аппроксимируют прямой, эллипсом, гиперболой и т.д. При линейной аппроксимации:

![]() , (2.6.3.1)

, (2.6.3.1)

где

![]() - статическая прочность.

- статическая прочность.

При повторно – переменном или нестационарном механическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния реализуется бесконечное множество различных сочетаний, которые могут отличаться друг от друга, как пределами изменения абсолютной величины, так и частотой. В этих условиях задача о критериях эквивалентности в отношении усталости значительно усложняется и в общей постановке становится практически неразрешимой. Поэтому известные теории усталостной прочности установлены применительно к отдельным наиболее простым случаям нагружения и, как правило, являются результатом обобщения теорий статической прочности на случай усталости. Для подтверждения правомерности использования критериев статической прочности в расчетах на усталость обычно ссылаются на то, что отношения предельных напряжений при чистом сдвиге и растяжении- сжатии в условиях усталости и статического нагружения для большинства материалов практически совпадают.

Если компоненты тензора напряжений изменяются по симметричному циклу, то критерии прочности в расчетах на усталость отличаются лишь выбором констант материала.

Исходя из линейной зависимости между октаэдрическими касательными и нормальными напряжениями (гипотеза Боткина - Миролюбова), С.В.Серенсен за критерий усталостной прочности принимает следующее уравнение:

![]() , (2.6.3.2)

, (2.6.3.2)

где m=![]() ;

;

![]() ,

- предел выносливости при сдвиге и

растяжении соответственно.

,

- предел выносливости при сдвиге и

растяжении соответственно.

Строят также

зависимости в координатах:

![]() (рисунок 2.6.3.4).

(рисунок 2.6.3.4).

![]()

![]()

Рисунок 2.6.3.4 – Критерий усталостной прочности

Для стали опытные данные лучше описываются дугой:

.

.

Для чугуна – эллипсом:

.

.

При несимметричных циклах удобно

использовать поверхность предельных

напряжений в координатах:

![]() (см. рисунок 2.6.3.5).

(см. рисунок 2.6.3.5).

1- линия статического разрушения; 2 – кривая усталости;

3 – кривая длительной прочности; 4 – кривые предельных напряжений.

Рисунок 2.6.3.5 – Поверхность предельных напряжений

Если кривую 1 предельных напряжений аппроксимировать прямой (уравнение 2.6.3.1), тогда для эквивалентных напряжений имеем:

![]() .

.

В соответствии

с гипотезой максимальных касательных

напряжений (![]() ;

;

![]() ;

;

![]() )

имеем:

)

имеем:

![]() . (2.6.3.3)

. (2.6.3.3)

Если кривая 1 – гипербола, то

.

.

Условие эквивалентности при

![]() =const

принимает вид:

=const

принимает вид:

![]() , (2.6.3.4)

, (2.6.3.4)

где ![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() -

пределы изменения касательных напряжений

при кручении;

-

пределы изменения касательных напряжений

при кручении;

![]() ,

,

![]() - пределы изменения нормальных напряжений

при изгибе или растяжении – сжатии.

- пределы изменения нормальных напряжений

при изгибе или растяжении – сжатии.

Предложена и такая аппроксимация кривой 1:

,

,

где

![]() ,

,

![]() - некоторые коэффициенты, зависящие от

состояния поверхности и чувствительности

металла к концентрации напряжений.

- некоторые коэффициенты, зависящие от

состояния поверхности и чувствительности

металла к концентрации напряжений.

Тогда для случая сложного напряженного состояния имеем:

.

.

А.А.Лебедев и Г.С.Писаренко предлагают использовать формулы:

![]() ;

;

![]() , (2.6.3.5)

, (2.6.3.5)

где

![]() ;

;![]() .

.

Зачастую

![]() .

.

Критерий (2.6.3.5) проверялся на чугунах и сталях Х18Н9Т и 30ХГСА при наличии асимметрии в условиях плоского напряженного состояния.

Кроме циклической усталости существуют понятия малоцикловая усталость (до N=102) и термоусталость (циклическая смена температур). Эти виды исследованы недостаточно. Для оценки малоцикловой усталости используется критерий Коффина:

![]() , (2.6.3.6)

, (2.6.3.6)

где N

– число циклов,

![]() - размах пластической деформации.

- размах пластической деформации.

Для оценки термопластичности Кузнецов предложил критерий:

![]()

![]() =

=![]() /

/![]() ,

,

где - максимальная линейная пластическая деформация;

![]() - интенсивность пластической деформации;

- интенсивность пластической деформации;

- константа.