- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.5.5 Статистические теории прочности

2.5.5.1 Теория прочности С.Д.Волкова исходит из положения о том, что существует два рода напряжений:

а) напряжения, вызванные внешними нагрузками в твердом теле (I рода);

б) самоуравновешивающиеся напряжения – микронапряжения (II рода).

Рассматривается модель микроскопически неоднородной среды. Возникающая пластическая деформация – результат совместного действия напряжений I и II рода. Определяется вероятность развития разрушений.

Эта теория формулируется так: критическое напряжение I рода зависит от нормального напряжения, действующего в плоскости скольжения, и от гидростатического давления:

s = - ( + o), (2.5.5.1)

где s - критическое касательное напряжение I рода на площадке с нормалью ,

- нормальное напряжение на этой площадке;

o - гидростатическое давление;

, , - константы материала.

2.5.5.2 Статистический критерий опасности разрушения, предложенный Д.М.Шуром, основывается на следующих исходных положениях:

а) сопротивление отрыву не зависит от касательного напряжения;

б) сопротивление отрыву по различным направлениям является случайной величиной;

в) вероятность повреждения равна нулю, если напряжение сжимающее.

Для хрупко-пластичеких материалов:

экв=(1-)экв+экв, (2.5.5.2)

где экв - эквивалентное напряжение по I теории прочности;

экв - эквивалентное напряжение по энергетической теории прочности.

2.5.5.3 А.А.Лебедев и Г.С.Писаренко для структурно-неоднородных материалов указывают на необходимость рассматривать их сопротивление с учетом статистических закономерностей.

Критерий прочности записывается в виде:

iQ+(1-)1P=р, (2.5.5.3)

где Q и P – некоторые функции, отражающие статистические закономерности деформирования и разрушения (Q учитывает особенности возникновения трещин, P – особенности их развития и распространения).

Зарождение новых трещин происходит под влиянием процессов, протекающих в микро - и субмикрообъемах материала. Можно предположить, что влияние при этом статистических факторов несущественно, и принять Q=1. Статистический аспект прочности в основном проявляется в процессе развития трещин, поэтому связать его целесообразно только с нормальным напряжением 1, как критерием их распространения.

Учет этого аспекта более важен для хрупких материалов, структура которых, как правило, характеризуется кроме свойственной всем материалам структурной неоднородности наличием микротрещин, пустот и других существенных дефектов.

Решая вероятностную задачу о прочности неоднородного тела, получаем:

P=A1-J,

где A=(1-q/q) - константа, зависящая от характера имеющихся в материале дефектов и, следовательно, отражающая статистическую сущность процесса разрушения, - от размеров тела; q – вероятность нарушения сплошности; - константа, J – параметр напряженного состояния, имеющий смысл жесткости нагружения;

.

.

Тогда критерий имеет вид:

i+(1-)1A1-J=р. (2.5.5.4)

Статистическая сущность функции Р подтверждается корреляцией константы А с коэффициентом гомогенности m в теории хрупкой прочности Вейбулла.

Действительно, при =0: А=р/k.

В соответствии с теорией Вейбулла отношение предельных напряжений при чистом изгибе балки прямоугольного сечения к предельным напряжениям при кручении круглого стержня и одинаковой вероятности разрушения образца определяется выражением

![]()

Если принять влияние градиентов напряжений при изгибе и кручении одинаковыми, то можно получить:

![]() . (2.5.5.5)

. (2.5.5.5)

Зависимость (2.5.5.5) нашла экспериментальное подтверждение. Таким образом, константу А можно легко определить по результатам весьма простых в методическом отношении опытов, например, испытании образцов разных размеров. Отмечено, что при m<10 пренебрежение влиянием дефектов структуры приводит к заметным ошибкам. А=0,65…0,85, в среднем 0,75. Критерий (2.5.5.4) нашел экспериментальное подтверждение для таких материалов, как графит, чугуны, хрупкие термореактивные пластмассы и пр.

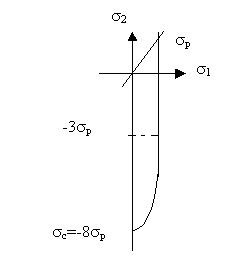

2.5.5.4 Гриффитс показал, что разрушение, начинающееся вблизи концов случайно ориентированных эллиптических трещин, приводит к макроскопическому критерию разрушения по напряжению, графически представленному на рисунке 2.5.5.1:

1=р, при 31+2>0;

(1-2)2+8p(1+2)=0, при 31+2<0. (2.5.5.6)

Таким образом, начав с субмакроскопического уровня, можно формулировать макроскопический критерий разрушения. Очевидный недостаток критерия (2.5.5.6) в том, что с/р=-8 (для многих материалов это не верно), т.е. он требует дальнейшего совершенствования, например, с использованием начальных и мгновенных кривых разрушения.

Рисунок 2.5.5.1 – Макроскопический критерий разрушения Гриффитса