- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.5.3 Объединенные теории прочности

Ряд исследователей полагают разделять предельную поверхность на ряд поясов: один – цилиндр, другой – конус и т.д.

Концепция о невозможности описания предельного состояния материала одним уравнением наиболее явно выражена в теории прочности Давиденкова-Фридмана. Эта теория основана на двух основных положениях.

Первое положение. В зависимости от характера напряженного состояния материал может разрушаться как от нормальных напряжений (хрупкое разрушение или разрушение отрывом), так и от касательных напряжений (пластическое разрушение – разрушение срезом).

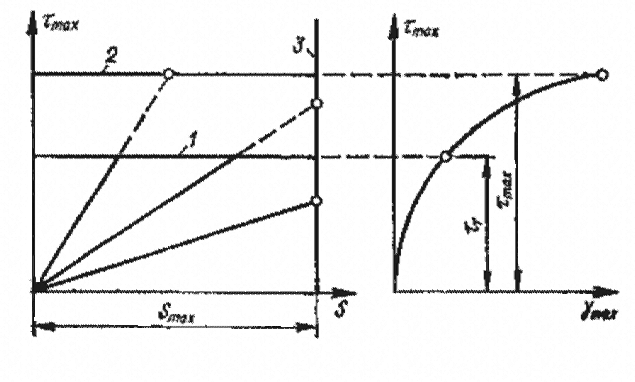

Второе положение. Для каждого материала существует не зависящая от напряженного состояния связь между напряжениями и деформациями в координатах «касательное напряжение - сдвиг». Для пластических материалов конечная ордината кривой деформирования, представляющей собой предельное сопротивление срезу, является константой материала. На рисунке 2.5.3.1 представлены диаграммы механического состояния.

1 – начало текучести; 2 – разрушение сдвигом; 3 – разрушение отрывом; S – эквивалентное напряжение по 2 теории прочности.

Рисунок 2.5.3.1 – Диаграммы механического состояния

Каждому напряженному состоянию соответствует луч, исходящий из начала координат. Так, например, луч, наклоненный к оси под углом, тангенс которого равен ½, соответствует растяжению, 1/2μ – сжатию, 1/(1+μ) – кручению и т.д.

В зависимости от того, какую предельную кривую пересекает луч, определяют вид разрушения (путем отрыва или путем сдвига), а, значит, и теорию прочности, по которой следует вести расчет.

Таким образом, предельная поверхность, соответствующая данной гипотезе, представляет собой равнонаклоненную шестигранную призму, ограниченную с противоположных сторон трехгранной пирамидой.

Пельчинский считает, что при разрушении срезом вместо теории максимальных касательных напряжений лучше использовать энергетическую теорию; в этом случае соответствующая предельная поверхность имеет вид зачиненного цилиндрического карандаша.

Возвращаясь к диаграммам механического состояния, рассмотрим параметры сетки линий материала. Вводятся три коэффициента:

β=τк/S; η=τт/S; λ=τт/τк.

Если β>>1, то в целом материал имеет склонность к хрупкому разрушению путем отрыва: σр<σс.

Если β<<1, то в целом материал имеет склонность к пластическому разрушению путем среза.

Если β≈1, то характер разрушения материала и поведение его в основном зависят от типа напряженного состояния.

Если λ<1, то существует пластическая область, и при каких-то напряженных состояниях имеет место пластическая деформация.

Если λ=1, то произошло вырождение пластической области на диаграмме и, следовательно, материал всегда хрупкий.

Напряженное состояние характеризуется параметром: α=τmax/S.

Тип излома определяется, с одной стороны, природой материала, характеризуемой коэффициентом β, с другой стороны, напряженным состоянием, характеризуемым коэффициентом α. При β<α имеет место срез, при β>α – отрыв. Условию β=α может соответствовать в одних случаях срез, в других – отрыв, т.е. картина разрушения неустойчива.

Пластическое или хрупкое поведение материала перед разрушением определяется отношением коэффициентов η и α. При η<α перед разрушением имеет место пластическая деформация, такой режим назван «мягким» нагружением. При η≥α материал разрушается хрупко – без предшествующей пластической деформации: такой режим назван «жестким» нагружением.

Я.Б.Фридман обращает внимание на три вида хрупкости материала:

а) хрупкость абсолютная (λ=1), пример, стекло;

б) хрупкость, характеризуемая не только типом разрушения (отрыв), но и отсутствием пластических деформаций перед разрушением; этот вид хрупкости возникает при «мягком» нагружении η<α, даже если λ<1;

в) хрупкость, состоящая в разрушении отрывом, но с предшествующими пластическими деформациями; этот вид хрупкости возникает при «мягком» нагружении (η<α), которое, разумеется, мыслимо лишь при условии λ<1.

Ф.Фишер разработал теорию прочности применительно к серому чугуну. Ее исходные положения:

а) разрушение невозможно без пластической деформации. Критерий прочности при пластической деформации, по мнению автора, описывается энергетической теорией;

б) для чугуна наиболее опасны включения графита;

в) графитные включения хорошо работают на сжатие и совершенно не сопротивляются растяжению.

Предлагается описывать границы прочности тремя уравнениями:

σ1/χ=σс;

(σ1/χ)2-σ1σ2/χ+σ32=σc2;

σ22+σ32–σ3σ1=σc2.

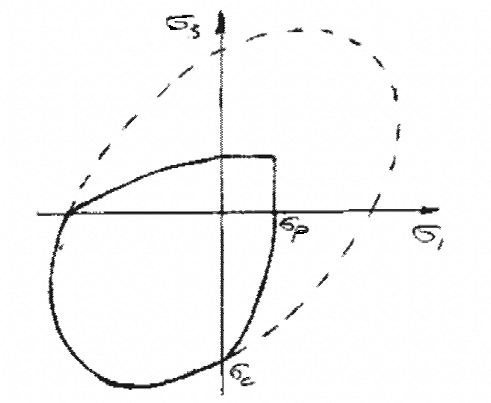

Соответствующий комбинированный контур прочности показан на рисунке 2.5.3.2.

Рисунок 2.5.3.2 – Комбинированный контур прочности

Теория логична. Есть подтверждение этой теории опытами. Но она разработана применительно для чугунов и только для плоского напряженного состояния.

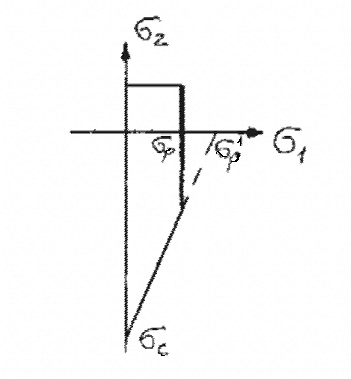

Б.Поль предложил провести усечение пирамиды Кулона-Мора в области растяжения (см. рисунок 2.5.3.3), т.к. σр1>σр.

Рисунок 2.5.3.3 – Усечение пирамиды Кулона-Мора в области растяжения