- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

К этой группе теорий прочности относятся, прежде всего, теории, основанные на энергетических концепциях. При этом следует учитывать, что энергетический критерий (2.4.6) можно получить, принимая за критерий любую величину, которая формально эквивалентна энергии формоизменения (σi, τокт, J2′ и др.). Так, условие (2.4.6) можно записать:

σi2=σр2.

Большинство новых энергетических теорий укладывается в рамки высказанной А.Надаи гипотезы о том, что в предельном состоянии октаэдрическое касательное напряжение τокт является функцией октаэдрического нормального напряжения σокт или среднего σ0:

τокт=f(σокт) (2.5.2.1)

или

σi=f(σ0). (2.5.2.2)

В системе координат σ1, σ2, σ3 это уравнение описывает поверхность вращения, равнонаклоненную к осям. Гипотезу Надаи можно рассматривать как более общую формулировку теории прочности Мора.

2.5.2.1 По мнению Шлейхера, опасное состояние материала наступает при определенном значении полной удельной энергии, причем, критическое для нее значение линейно зависит от шарового тензора или от среднего нормального напряжения:

Uуд=а+вσ0.

В конечном виде:

σ12+σ22+σ32-2μ(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)+(σс–σр)(σ1+σ2+σ3)=σр+σс. (2.5.2.3)

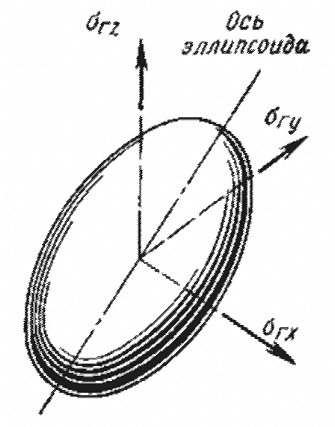

Геометрически – это эллипсоид вращения, центр которого смещен в область трехосного растяжения.

Рисунок 2.5.2.1 - Предельная поверхность – эллипсоид вращения

При σр=σс критерий превращается в формулу Бельтрами, а при μ=0,5 - в критерий (2.4.6).

Гипотеза Шлейхера плохо подтверждается имеющимися экспериментальными данными и поэтому не получила распространения.

2.5.2.2 Согласно гипотезе Бушинского опасное состояние материала наступает при достижении энергией, состоящей из энергии формоизменения и некоторой части энергии изменения объема, определенного критического значения, являющегося в свою очередь линейной функцией шарового тензора:

σi2=А+Вσ0+Сσ02.

Коэффициенты А, В, С определяются из опытов на растяжение, сжатие и кручение:

σ12+σ22+σ32-2(![]() -1)(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)+(σс–σр)(σ1+σ2+σ3)=σр+σс. (2.5.2.4)

-1)(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)+(σс–σр)(σ1+σ2+σ3)=σр+σс. (2.5.2.4)

При

![]() поверхность вращения – сфера;

поверхность вращения – сфера;

при

![]() - эллипсоид;

- эллипсоид;

при

![]() - параболоид;

- параболоид;

при

- двуполый гиперболоид;

- двуполый гиперболоид;

при

– круговой конус;

– круговой конус;

при

- однополый гиперболоид;

- однополый гиперболоид;

при σр=σс,

τк=![]() и условие (2.5.2.4) превращается в (2.4.6).

и условие (2.5.2.4) превращается в (2.4.6).

2.5.2.3. Баландин П.П. предположил, что предельное значение удельной потенциальной энергии формоизменения является линейной функцией шарового тензора:

σi2=А+Вσ0;

σ12+σ22+σ32-(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)+(σс–σр)(σ1+σ2+σ3)=σр+σс. (2.5.2.5)

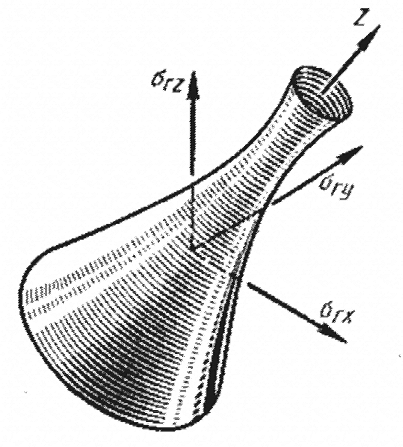

В пространстве σ1, σ2, σ3 теория Баландина интерпретируется параболоидом вращения и является частным случаем гипотезы Бушинского. Критерий нашел экспериментальное подтверждение для некоторых бетонов, закаленной стали.

Рисунок 2.5.2.2 - Предельная поверхность – параболоид вращения

2.5.2.4 С гипотезой Бушинского тождественно совпадает теория прочности Ю.И.Ягна, хотя она базируется на совершенно других представлениях. Критерий имеет вид:

(σ12+σ22+σ32)–а(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)+в(σ1+σ2+σ3)=с;

(σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2+ (σ1+σ2+σ3)2+

(σ1+σ2+σ3)2+ ×

×

×(σ1+σ2+σ3)=6τк2. (2.5.2.6)

2.5.2.5 По Миролюбову Н.Н. критерий прочности определяется квадратичной функцией главного тензора напряжений с тремя параметрами, но последние связаны между собой:

(σр+σс)![]() +(σр-σс)(σ1+σ2+σ3)=2σрσс. (2.5.2.7)

+(σр-σс)(σ1+σ2+σ3)=2σрσс. (2.5.2.7)

Геометрически – это однополостной гиперболоид вращения, следовательно, находится в противоречии с постулатом Друккера: поверхность должна быть выпуклой. Для чугунов при некоторых видах НДС критерий Миролюбова дает хорошие результаты.

Рисунок 2.5.2.3 - Предельная поверхность – однополостной гиперболоид вращения

2.5.2.6 По Боткину А.И.:

τокт=m(n-σокт),

![]() . (2.5.2.8)

. (2.5.2.8)

Уравнение (2.5.2.8) является уравнением кругового конуса (см. рисунок 2.5.2.4), ось которого равнонаклонена к осям σ1, σ2, σ3, а вершина имеет координаты:

σ1=σ2=σ3=![]() .

.

Рисунок 2.5.2.4 – Предельная поверхность в пространстве напряжений (а), предельная кривая на плоскости напряжений (б)

При σ3=0 предельная кривая в системе координат σ1-σ2 эллипс (1≥ ≥0,27), парабола ( =0,27), гипербола ( ≤0,27).

2.5.2.7. Шкабрелис К.К. предлагает зависимость:

τоктα+аσоктβ≤в. (2.5.2.9)

По исследованию материалов типа бетона при плоском напряженном состоянии зависимость (2.5.2.9) принята линейной:

τокт+аσокт ≤в.

При объемном напряженном состоянии:

![]() ≤в, α=1,4….1,6.

≤в, α=1,4….1,6.

2.5.2.8 Друккер и Прагер предложили условие:

τокт=(а-вσокт)2. (2.5.2.10)

2.5.2.9 Гольденблат И.И. и Копнов В.А. предлагают следующий вид:

А(σ1+σ2+σ3)+[B(σ12+σ22+σ32)+C(σ1+σ2+σ3)2]1/2=1;

(σ1+σ2+σ3)+{

(σ1+σ2+σ3)+{ +[

+[![]() ]×

]×

×(σ1+σ2+σ3)2}1/2=1. (2.5.2.11)

2.5.2.10 Критерии прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения, были получены также на основе предпосылок, не связанных с энергетическими представлениями.

Дощинский Г.А. считает, что наступление предельного состояния материала определяется величиной абсолютных значений компонентов деформаций. Общей мерой этой величины может служить среднее квадратичное от ε1, ε2 и ε3:

εсркв=![]() .

.

Соответствующее этому критерию условие эквивалентности в напряжениях имеет вид:

σ12+σ22+σ32–![]() (σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)=σр2. (2.5.2.12)

(σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3)=σр2. (2.5.2.12)

В пространстве напряжений уравнение (2.5.2.12) представляется вытянутым в направлении оси симметрии пространства эллипсоидом вращения, вырождающимся при μ=0,5 в цилиндр Губера-Мизеса-Генки. Для хрупких материалов Дощинский принимает

εсркв=Аθ+В.

Тогда

(2.5.2.13)

(2.5.2.13)

В зависимости от соотношений между константами μ, σс, σр возможными предельными поверхностями будут цилиндр, конус (при μ=0,5), эллипсоид, параболоид, гиперболоид (при μ≠0,5).

Седоков Л.М. строит критерий прочности для плоского напряженного состояния из следующих соображений.

Через четыре точки [(σр, 0), (0, σр), (-σс, 0), (0, -σс)] согласно классической теории прочности проходит эллипс. Но через них можно провести бесчисленное количество других эллипсов:

σ12+σ22+Сσ1σ2=σр2, где С=2–(σр/τк)2.

Так как по II теории прочности σр/τк=3/2, то

σ12+σ22-0,25σ1σ2=σр2.

Аналогично можно построить эллипсы по I и II теориям.

Переход к хрупким материалам можно осуществить, используя безразмерные параметры и переменный масштаб:

![]() ,

где k, m=1,

2, 3, но k≠m.

,

где k, m=1,

2, 3, но k≠m.

При σk>0

и σm>0,

![]() =σk,m/σр;

=σk,m/σр;

при σk <0 и σm<0, =σk,m/σс.

Возвращаясь к обычным координатам, можно записать часть контура прочности хрупких материалов, в основе которого лежит уточненная теория наибольших удлинений:

σ12+χ2σ32-0,25σ1σ3=σр2, (2.5.2.14)

где![]()

или критерий ТПИ (Томский политехнический институт).