- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.5 Новые теории прочности

2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

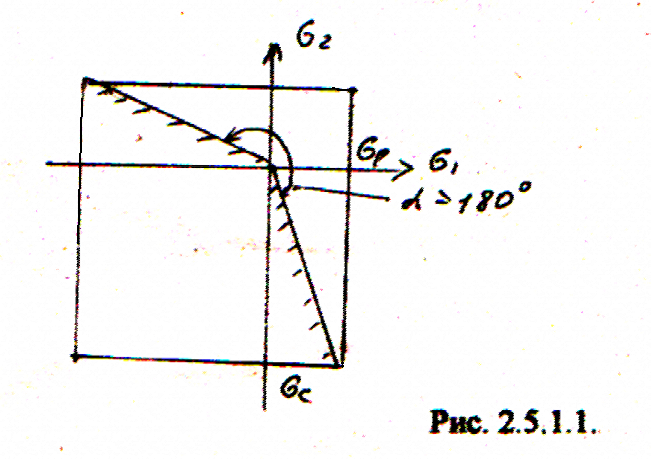

2.5.1.1 Новый вариант I теории для материалов, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию (σр≠σс), интерпретируется кубом, ребро которого равно сумме пределов прочности на растяжение и на сжатие, и начало координат расположено на расстоянии σр от граней куба (см. рисунок 2.5.1.1).

Рисунок 2.5.1.1 – Контур предельных

состояний по новому варианту I

теории

Угол α объединяет все напряженные состояния, ограничением для которых является предел прочности на растяжение (α>180).

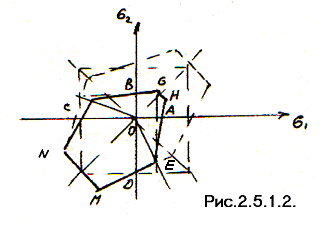

2.5.1.2 Седоков Л.М. распространил II уточненную теорию на материалы, у которых σр≠σс (см. рисунок 2.5.1.2)

Рисунок 2.5.1.2 – Контур предельных

состояний по II уточненной

теории

Сингулярный контур прочности, при плоском напряженном состоянии, определяется шестью уравнениями:

σ1+σ3=2σр;

2σ1-х2σ3=2σр;

2σ3-х2σ1=2σр;

σ1+σ3=-2σс;

2σ1-σ3=-2σс;

2σ3-σ1=2σр.

Принято, что точка Е является местом пересечения прямых ДЕ и ОЕ. Уравнение прямой ДЕ:

2σ3-σ1=-2σс.

Уравнение луча ОЕ, как и для нового варианта I теории:

σ1=-χσ3,

где χ=σр/σс.

Координаты точки Е найдем, решая эти два уравнения:

![]() ;

;

![]() .

.

Тогда уравнение прямой АЕ:

σ1=σр+аσ3,

или σ1-![]() σ3=σр,

σ3=σр,

где

![]() . (2.5.1.1)

. (2.5.1.1)

2.5.1.3 Чтобы распространить теорию максимальных касательных напряжений на материалы, по-разному сопротивляющиеся растяжению и сжатию, Кулон предположил, что в случае сжатия максимальное касательное напряжение является линейной функцией нормального напряжения σ′ в плоскости расположения τmax:

τmax=аσ′+в.

Для растяжения и сжатия:

![]() ;

;

![]() ;

;

Учитывая, что τmax=(σ1-σ3)/2 и σ′=(σ1+σ3)/2, получаем:

σ1-![]() σ3=σр

σ3=σр

или

σ1-χσ3=σр. (2.5.1.2)

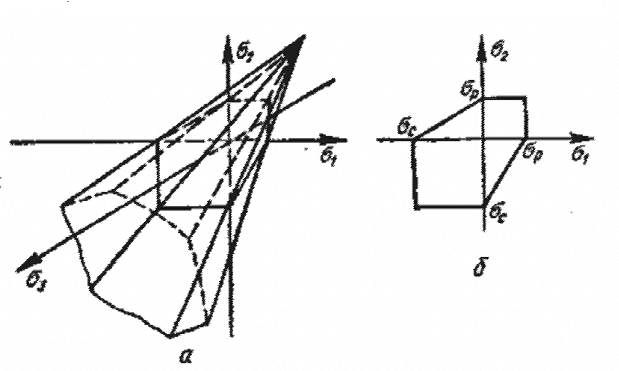

Предельная поверхность, соответствующая условию (2.5.1.2) – шестигранная равнонаклоненная к осям пирамида (см. рисунок 2.5.1.3).

Рисунок 2.5.1.3 – Предельная поверхность в пространстве напряжений (а) и предельная кривая на плоскости напряжений (б)

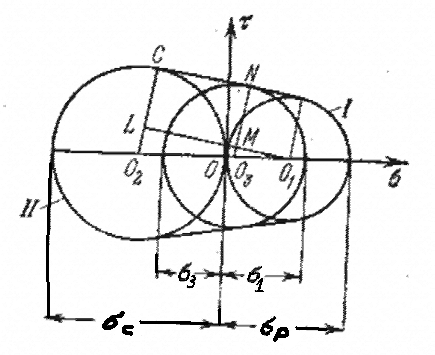

К уравнению (2.5.1.2) приводит также теория прочности Мора, если предположить, что предельная кривая, огибающая круги напряжений – прямая линия (см. рисунок 2.5.1.4).

Рисунок 2.5.1.4 – Предельная кривая по теории прочности Мора

Если CN – прямая, то

![]() или

или

![]() .

.

Тогда

;

σ1-χσ3=σp.

;

σ1-χσ3=σp.

Основной смысл теории Мора сводится к эмпирическому определению кривой τ=f(σ), огибающей семейство предельных главных кругов Мора и состоящей из двух симметричных ветвей. Абсциссы σ и ординаты τ точек касания кругов огибающими представляют нормальные и касательные напряжения, при которых начинается пластический сдвиг или разрушение. Таким образом, физический смысл теории Мора можно сформулировать так: нарушение прочности материала наступает либо при достижении касательными напряжениями τ некоторой критической величины, зависящей от нормальных напряжений σ, действующих по тем же плоскостям скольжения, либо при достижении наибольшим нормальным напряжением σ1 предельного для данного материала значения.

Теория Мора продолжает совершенствоваться.

Прандтль предложил условие:

σ1-σ3=С1-С2(σ1+σ3),

которое приводит к условию (2.5.1.2). Основной недостаток условия (2.5.1.2) – неучет влияния напряжения σ2.

2.5.1.4 Другие теории прочности, выражаемые линейными функциями с использованием двух констант и учитывающие влияние напряжений σ2.

2.5.1.4.1 Седоков Л.М. сделал предположение о том, что максимальное касательное напряжение при разрушении линейно зависит от гидростатического давления:

τmax=аσо+в.

После определения коэффициентов а и в при простейших нагружениях, получим:

σ1-χσ3+½(1-χ)σ2=σр (2.5.1.3)

При σ2=0 условия (2.5.1.2) и (2.5.1.3) совпадают.

2.5.1.4.2 Тарасенко И.И. предположил следующее условие:

σ1+кσо=m.

Отсюда:

σ1–χ(σ2+σ3)=σр. (2.5.1.4)

При σ2=0 условия (2.5.1.2) и (2.5.1.4) совпадают.

2.5.1.4.3 Максимальная деформация сдвига при разрушении по Занделю линейно зависит от средней величины главных удлинений:

γмах=а-в(ε1+ε2+ε3).

Отсюда: σ1+½(1-х)σ2-хσ3=σр (2.5.1.5)

При σ2=0 условия (2.5.1.2) и (2.5.1.5) совпадают. В пространстве напряжений условие (2.5.1.5) соответствует поверхности шестигранной пирамиды, вписанной в конус.

2.5.1.5 В.Киссель и Ф.Блюм построили теорию прочности в следующей форме:

σр=Аσ1+Вσ2+Сσ3+Д│σ1│+Е│σ2│+F│σ3│.

Предположив отсутствие влияния σ2=0, получили:

![]() . (2.5.1.6)

. (2.5.1.6)

2.5.1.6 А.Ф.Липатов предложил гипотезу, основанную на учете изменчивости хрупко-пластических свойств материала в зависимости от шарового тензора: с увеличением всестороннего сжатия хрупкий материал приобретает пластические свойства и, начиная с определенной величины гидростатического давления, ведет себя как пластическое тело, разрушаясь при значительных деформациях. В условиях всестороннего растяжения такой пластичный материал разрушается хрупко, при этом деформации формоизменения практически отсутствуют.

Липатов ввел уравнение:

σ12+2σплσ1+σс2=σ32,

где σпл – предел текучести в идеально пластическом состоянии.

Предел текучести находится из условия одноосного растяжения:

.

.

Тогда

σ12- σ1+σс2=σ32. (2.5.1.7)

σ1+σс2=σ32. (2.5.1.7)

Если σр=σс условие (2.5.1.7) переходит в (2.5.1.2).

Предельная поверхность критерия Липатова представляет собой равнонаклоненную к осям пространственную фигуру, имеющую в нормальном сечении правильный шестиугольник, размеры которого увеличиваются с увеличением гидростатического сжатия. При этом стороны шестиугольника асимптотически приближаются к граням призмы Кулона.