- •Конструкционная прочность материалов Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Конструкционные материалы в современной технике

- •Общая схема работы материалов под нагрузкой

- •1.2 Влияние различных факторов на механические свойства материалов

- •1.2.1 Химический состав (легирующие добавки)

- •1.2.2 Влияние термической обработки на механические свойства материалов

- •1.2.3 Влияние деформации в холодном состоянии на механические свойства металлов (наклеп). Отдых (возврат) металлов. Рекристаллизация

- •1.2.4 Физико-химическое взаимодействие с окружающей средой

- •1.2.4.1 Коррозия и механические свойства

- •1.2.4.2 Эффект Ребиндера

- •1.2.5 Старение материала

- •1.2.6 Влияние времени нагружения

- •1.2.7 Влияние температурного фактора на упругие и механические свойства материалов

- •1.2.8 Влияние неоднородности и вида напряженного состояния на характер разрушения

- •1.2.9 Масштабный фактор

- •1.2.10 Влияние облучения

- •1.2.11 Методы получения прочных металлов и сплавов

- •1.3 Различные виды испытания материалов

- •1.3.1 Кратковременные статические испытания гладких образцов

- •1.3.1.1 Растяжение

- •1.3.1.2 Сжатие

- •1.3.1.3 Изгиб

- •1.3.3.2 Релаксация

- •1.3.3.3 Длительная прочность

- •1.3.4 Испытания при ударных нагрузках

- •1.3.5 Испытания при повторно-переменных нагрузках

- •1.3.6 Неразрушающие методы

- •1.3.6.1 Твердость

- •1.4 Индивидуальные особенности механических свойств материалов

- •1.4.1 Сплавы железа

- •1.4.2 Алюминиевые сплавы

- •1.4.3 Магниевые сплавы

- •1.4.4 Сверхлегкие сплавы

- •1.4.5 Медные сплавы

- •1.4.6 Никель и его сплавы

- •1.4.7 Титан и его сплавы

- •1.4.8 Цирконий и его сплавы

- •1.4.9 Бериллий

- •1.4.10 Тугоплавкие металлы и их сплавы

- •1.4.11 Жаропрочные сплавы

- •1.4.12 Жаропрочные композиционные материалы

- •1.4.13 Полимеры

- •1.4.14 Силикатные материалы

- •1.4.15 Древесина

- •1.4.16 Взрывчатые вещества

- •1.4.17 Требования к конструкционным материалам

- •2 Механические теории прочности

- •2.1 Основные положения теорий напряжений и деформаций

- •2.1.1 Гипотезы и принципы механики твердых деформируемых тел

- •2.1.2 Параметры напряженно-деформируемого состояния материала

- •2.2 Соотношения между напряжениями и деформациями при сложном напряженном состоянии

- •2.2.1 Линейно-упругое тело

- •2.2.2 Нелинейно-упругие и неупругие тела

- •2.2.3 Влияние времени и скорости деформирования

- •2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

- •2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

- •2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

- •2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

- •2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

- •2.4.3 Теория наибольших касательных напряжений (III теория, теория Кулона)

- •2.4.4 Энергетическая теория прочности (IV теория, теория Губера, Мизеса, Генки)

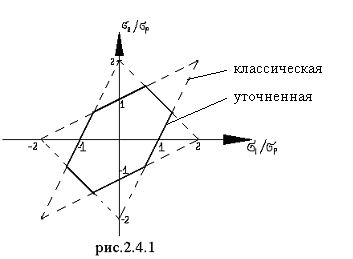

- •2.4.5 Сопоставление классических теорий прочности при плоском напряженном состоянии

- •2.5 Новые теории прочности

- •2.5.1 Теории прочности, интерпретирующиеся многогранниками

- •2.5.2 Теории прочности, интерпретирующиеся поверхностями вращения

- •2.5.3 Объединенные теории прочности

- •2.5.4 Обобщенные критерии прочности

- •2.5.4.1 Критерий Лебедева-Писаренко

- •2.5.5 Статистические теории прочности

- •2.5.6 Достоверность теорий прочности

- •2.6 Факторы, влияющие на предельное состояние материалов

- •2.6.1 Анизотропия материалов

- •2.6.2 Температурно-временные факторы

- •2.6.3 Критерии усталостной прочности

- •2.6.4 О склонности конструкционных материалов к хрупкому разрушению в связи с влиянием вида напряженного состояния

- •2.7 Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •2.7.1 Испытания материалов в обоймах и камерах высокого давления

- •2.7.2 Испытание образцов с плоскими гранями

- •2.7.3 Методы механических испытаний материалов на трубчатых образцах при сложном напряженном состоянии

- •2.7.4 Испытания плоских образцов и элементов сосудов при двухосном напряженном состоянии

- •2.7.5 Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

- •Литература

- •3 Теория процессов накопления повреждений. Кинетическая природа прочности твердых тел

- •3.1 Критерий Хоффа

- •3.2 Критерий Качанова

- •Критерий с.Н.Журкова. Кинетическая концепция прочности твердых тел

- •3.4 Методические особенности испытаний на долговечность

- •Литература

- •4 Изнашивание

- •Где k1,…, k5 – коэффициенты;

- •В случае изнашивания с заданным количеством абразива:

- •5 Коррозионная стойкость материалов

- •5.1 Классификация процессов коррозии

- •5.2 Методы защиты от коррозии

- •6 Контроль текущего состояния

- •7 Надежность

- •Если t 0,1, то

- •Вероятность на стадии испытаний опытных образцов обычно принимают разной 0,7…0,8, а на стадии передачи разработки в серийное производство 0,9…0,95.

- •При законе Вейбула :

- •8 Исследование прочности полномасштабных конструкций

- •8.1 Внешние воздействия и виды испытаний

- •8.2 Поэлементная отработка конструкций

- •8.3 Статические испытания

- •8.4 Ударные испытания

- •8.5 Вибрационные испытания

- •8.6 Тепловые испытания изделий

- •8.7 Климатические испытания

- •8.8 Испытания на безопасность

2.2.4 Упругая энергия и работа пластической деформации

В упругих телах работа внутренних сил упругости превращается в потенциальную энергию и численно равна ей:

![]() , (2.2.4.1)

, (2.2.4.1)

или

![]() , (2.2.4.2)

, (2.2.4.2)

или

![]() , (2.2.4.3)

, (2.2.4.3)

или

![]() . (2.2.4.4)

. (2.2.4.4)

Полную удельную (накапливаемую в единице объема) потенциальную энергию можно разбить на упругую энергию изменения формы

![]() (2.2.4.5)

(2.2.4.5)

и упругую энергию изменения объема

![]() . (2.2.4.6)

. (2.2.4.6)

Другая запись:

![]() ; (2.2.4.7)

; (2.2.4.7)

![]() . (2.2.4.8)

. (2.2.4.8)

Важнейший вывод об энергетической интерпретации второго инварианта девиатора напряжений: с точностью до постоянного множителя 2G второй инвариант девиатора напряжений представляет собой удельную потенциальную энергию формоизменения.

Удельная работа пластического деформирования при σi =Ф(εi)

. (2.2.4.9)

. (2.2.4.9)

2.3 Условия прочности. Предельные поверхности

Расчеты на прочность в традиционной постановке проводятся по схеме: определение НДС, сравнение в каждой точке с предельным состоянием (разрушение или возникновение текучести), оценка коэффициентов запаса. НДС считается известным, если определены в каждой точке тензоры напряжений и деформаций, для чего используются расчетные и экспериментальные методы.

2.4 Классические теории прочности Классические теории прочности относятся только к изотропным средам с одинаковыми пределами прочности на растяжение и сжатие:

σр=σс.

2.4.1 Теория наибольших нормальных напряжений (I теория)

Любые напряженные состояния данного материала будут равнопрочными, если у них наибольшие нормальные напряжения равны. Следовательно,

σр≤σ1≤σс (2.4.1)

при условии σ1>σ2>σ3,

где σр, σс - предельные напряжения при растяжении и сжатии (предел текучести, предел прочности или допускаемые напряжения).

Соотношение (2.4.1)определяет в пространстве напряжений шесть плоскостей, параллельных координатным осям. Пересекаясь, эти плоскости образуют куб, на поверхности которого лежат точки, соответствующие предельным состояниям материала. На плоскости область безопасных напряженных состояний ограничена квадратом. Эта теория плохо соответствует данным испытаний многих реальных материалов. Она не объясняет, например, практически неограниченную прочность при высоких гидростатических давлениях.

2.4.2 Теория наибольших относительных удлинений (II теория)

Любые напряженные состояния материала будут равнопрочными, если у них наибольшие относительные удлинения равны:

εс≤ε1≤εр, при условии ε1>ε2>ε3,

или

σс≤σ1−μ(σ2+σ3)≤σр, (2.4.2)

при условии σ1>σ2>σ3.

Выражение σ1−μ(σ2−σ3) еще называют эквивалентными напряжениями σэкв.

Соотношение (2.4.2) в пространстве напряжений интерпретируется трехгранной призмой, а с учетом поправки Грасгофа – шестью парами плоскостей, которые, пересекаясь, образуют равносторонний косоугольный параллелепипед (ромбоид) с осью симметрии, равно наклоненной к координатным осям.

Для плоского напряженного состояния II теория интерпретируется ромбом (Мариотт, Сен-Венан, Г.Н.Кузнецов), треугольниками (Н.М.Беляев, М.М.Филоненко-Бородич).

Л.М.Седоков провел уточнение II теории. Аналогичные уравнения получены Ишлинским А.Ю. Он предлагает рассматривать 3 уравнения:

σ1−μ(σ2+σ3)=![]() σр;

σр;

σ2−μ(σ3+σ1)= σр;

σ3−μ(σ1+σ2)= σр

или

│σk−μ(σl+σm)│max=σр,

где k, l, m =1, 2, 3 и заменяются круговой подстановкой, но k≠1≠m.

Для правильности расчета из шести значений эквивалентных напряжений нужно выбрать численно наибольшее значение. Так как μ – изменяется при нагружении, то предлагается μ=0,5, значение в момент разрушения.

Тогда

│σk−(σl+σm)/2│max=σр. (2.4.3)

Границы контура прочности при плоском напряженном состоянии для идеально-пластического материала, одинаково работающего на растяжение и сжатие, определяются шестью уравнениями:

2![]() 1–

2=2;

2

1–

2=-2;

1–

2=2;

2

1–

2=-2;

2 2– 1=2; 2 2– 1=-2; (2.4.4)

1+ 2=2; 1+ 2=-2.

Здесь 1 и 2 безразмерные координаты: 1=σ1/σр, 2=σ2/σр.

Рисунок 2.4.2 - Контуры предельных состояний

по второй теории прочности

Таким образом, при равном двухосном растяжении прочность не выше, чем при простом растяжении.