- •Понятие «загрязнение природной среды».

- •Химическое загрязнение.

- •Физическое загрязнение.

- •Эстетическое загрязнение.

- •11.1. Основные направления.

- •11.2. Структура системы мониторинга.

- •8.2. Фитомониторинг.

- •8.3. Мониторинг торфяников.

- •7.4. Мониторинг городских почв.

- •7.5. Нормирование качества почвы.

- •3.4. Единая государственная система экологического мониторинга России.

- •Глава 13. Геокриологический мониторинг.

- •13.1. Задачи и объекты мониторинга.

- •13.2. Система наблюдений.

- •Физическое загрязнение.

- •Химическое загрязнение.

- •Химическое загрязнение.

- •12.1. Общие принципы построения.

- •12.2. Функциональная структура.

- •6.2. Формы наблюдения за качеством вод.

- •10.1. Свойства снежного покрова.

- •10.2. Сетевая съемка.

- •10.3. Мониторинг снежного покрова в городах.

- •10.4. Мониторинг химического состава ледников.

13.1. Задачи и объекты мониторинга.

Задачи:

Систематический сбор информации о термовлажностном режиме грунтов и развитии криогенных геологических процессов

Оценка естественной природной цикличности термических и криогенных геологических процессов, прогноз изменения криолитозоны при возможном изменении климата

Экстраполяция данных наблюдений на объектах мониторинговой сети на соседние однородные территории

Регулярное составление и выдача оценок состояния и данных прогнозов

Изучение влияния техногенного воздействия на природные комплексы, оценка скорости их восстановления

Составление схем районирования природоохранных мероприятий

Информационное обеспечение экспертиз проектов хозяйственного освоения

Оповещение землепользователей и административных органов о развитии опасных ситуаций. (Павлов).

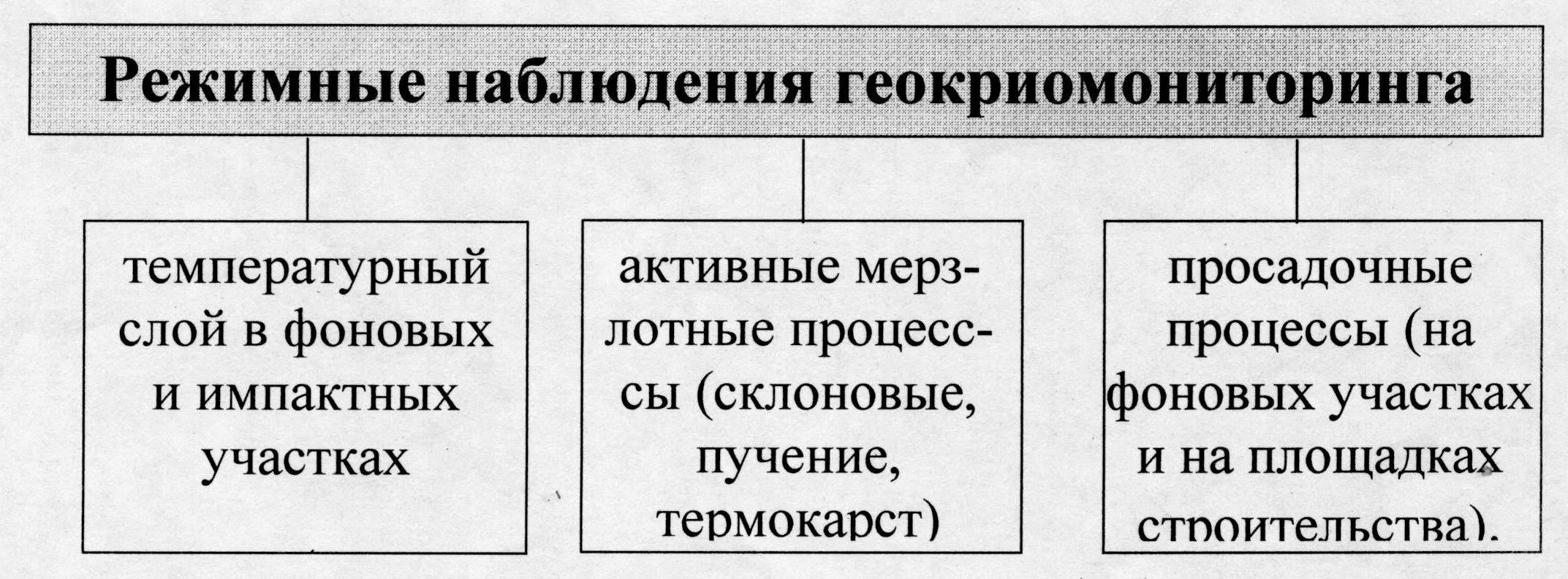

13.2. Система наблюдений.

Мониторинг включает режимные наблюдения за температурным полем в фоновых условиях и на участках, подверженных техногенным воздействиям.

Соответствие объектов наблюдательной сети мониторинга криолитозоны рангу природных геосистем

Объект мониторинга |

Ранг геосистемы |

Скважина или закрепленная точка, площадка (пост), профиль |

Фация, урочище |

Площадной стационар |

Урочище, местность, ландшафт |

Региональный стационар |

Местность, ландшафт |

Полигон |

Ландшафт, подпровинция, провинция |

Для теплофизических расчетов необходимы следующие данные:

кривая температуры воздуха в годовом цикле (по данным ближайшей метеостанции);

средние годовые температуры грунтов на подошве слоя годовых теплооборотов;

теплоемкость мерзлых и талых грунтов (ккал/м3 град);

теплопроводность грунтов (ккал/м час град);

суммарное содержание льда в мерзлых породах (кг/м3);

просадочность грунта;

характеристики снежного покрова (динамика мощности, плотности, альбедо, становления, схода);

кривая температуры воды в озерах в течение года на глубине 1–2 м от поверхности и у дна;

радиационный баланс.

Билет 5.

Природная индикация загрязнения окружающей среды и ее связь с мониторингом. Основные единицы концентраций, отражающие загрязнение природной среды.

Под индикаторами понимают в географии такие природные системы любых уровней, которые на изменение в них вещественно-энергетических потоков реагируют качественными изменениями их собственных свойств, которые человек может зафиксировать тем или иным способом.

Чаще всего в качестве индикаторов используется такие системы, которые индуцируют изменения в ответах, вызванных техногенно модифицированными факторами.

Природные индикаторы можно представить в виде следующих моделей:

![]()

естественный фактор X(t) влияет на систему, которая отвечает ответной величиной Y(t);

![]()

антропогенный фактор а(t) влияет на систему, меняет ее свойства и вызывает ответную реакцию;

![]()

человек модифицирует природный фактор, влияет, таким образом, на систему, меняет ее свойства и меняет ответную реакцию Y(t) на Y1(t), т. е. антропогенный фактор может как усиливать отдельные процессы, так и притормаживать их протекание. В результате система может вернуться в исходное положение или окончательно измениться после прекращения антропогенного воздействия.

Достоинства природных индикаторов: позволяют получить более объективные сведения по состоянию природной среды (потому что постоянно контактируют с загрязняющими везествами), отражают длительное воздействие, не требуют дорогой аппаратуры.

Недостатки: очень многогранное воздействие.

По способу реакции на изменения среды:

Сенсорные – высокая чувствительность, отражают концентрации внешним видом. Показывают визуальные изменения, которые предварительно ранжируются.

Аккумулятивные – накапливают большое количество загрязняющих веществ, но эта способность почти не отражается во внешнем виде. Дают количественные характеристики.

Требования к природной индикации: сжатые сроки проведения, по возможность исключение внешних факторов, природная индикация должна давать сопоставимые результаты (при повторном исследовании), индикатор должен быть широко представлен на территории.

Природные индикаторы воздуха: биоиндикаторы, включая торфяники, атмосферные осадки, почвы, озерные воды и донные осадки, археологические объекты.

Стационарные наблюдения в системе мониторинга воздушного бассейна.

Стационарные наблюдения.

К систематическим стационарным наблюдениям относятся:

Отбор проб воздуха

Метеонаблюдения

Фиксация 23 ингредиентов (обязательно – диоксиды серы и азота, оксиды азота и углерода, бензапирен, содержание пыли, специфические примеси (сероводород, формальдегид)).

Измерение параметров радиации.

Обработка результатов в соответствии с «Временными указаниями Гидрометеослужбы СССР».

Пункты наблюдения – точки. Росгидромет: наблюдения на постах с павильонами типа «Пост-1», «Пост-2», «Воздух». Для постов ГОСТом установлены три программы наблюдений: полная (ежедневные в 1,7,13,19), неполная (7,13,19), сокращенная (7,13 при температура ниже -45). На автоматических пунктах – непрерывный отбор проб (CO, SO2, NO7, пыль. В Москве – на Останкинской башне). Методы пробоотбора прописаны руководством. Местоположение определяется подразделениями Госкомгидромета Р с Санитарно-эпидемиологической службой и архитектором на основе генерального плана города. Размещение должно отражать объективную картину загрязнения. Существуют нормативы количества постов в зависимости от численности населения. Должны располагаться на открытых площадках с непылящим покрытием, и с подветренной стороны по отношени к преобладающему направлению ветра от основных источников выбросов.

Билет 6.

Мониторинг вод суши. Организация сети контрольных пунктов.

Физическое загрязнение.