- •Образования

- •Глава 1. Теоретико-методологические основы управления муниципальной собственностью

- •Функциональные особенности муниципальной собственности

- •Основные направления реализации муниципальной собственности

- •Глава 2. Формирование эффективной системы управления

- •Глава 3. Пути повышения эффективности управления муниципальной собственностью

- •Глава 1. Теоретико-методологические основы управления муниципальной собственностью

- •1.1. Методологические принципы исследования собственности как экономической категории

- •Собственность - отношение между субъектом и объектом, заключающееся в постоянном или временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом.

- •Отношения собственности описываются 11 элементами права собственности.

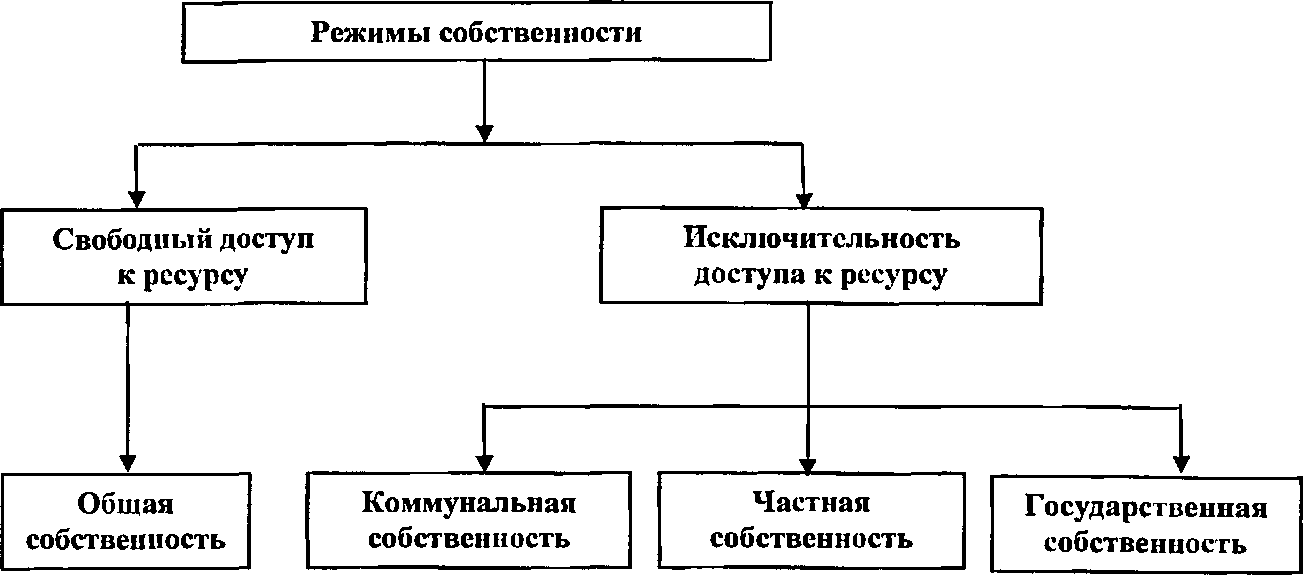

- •В зависимости от доступа к ресурсу выделяют режимы собственности: общая собственность, коммунальная, частная, государственная. ШФопмациоппый

- •Социально-экономическое присвоение;

- •Санкционированные поведенческие отношения;

- •Полиформная структура;

- •20 Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-методологические и институциональные аспекты: монография / под ред. В.И. Жукова. М.: Рос. Гос. Соц. Ун-т, 2005. С.94.

- •1.2. Функциональные особенности муниципальной собственности

- •1.3. Основные направления реализации муниципальной собственности

- •38 Радаев в.В. Социальным капитал как научная категория // Общественные науки и современность. 2003. №2. С.5-16.

- •Глава 2. Формирование эффективной системы управления муниципальной собственностью как условие развития муниципального образования

- •2.1. Основные причины низкой эффективности муниципальной собственности в рф

- •* Источник: составлена автором на основе отчетности Министерства финансов рф. Url: http:/Avww.Minfin.Ru/ru (дата обращения 26.03.09)

- •* Источник: составлена автором на основе отчетности Министерства финансов рф. Url: http://wvvw.Minfin.Ni/ru (дата обращения 26.03.09)

- •*Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. Url: littp:/Avwvv.Iiks.Ru/ (дата обращений 26.03.2009)

- •2009 (Факт на 01.07.09)

- •2.2. Формирование механизма эффективного управления муниципальной собственностью

- •2.3. Система показателей оценки эффективности управления муниципальной собственностью

- •3.1. Оценка эффективности использования муниципальной собственности г. Новосибирска

- •0 Прочие виды деятельности

- •3.2. Альтернативная методика оценки эффективности управления муниципальной собственностью

- •3.3. Инновации в системе управления муниципальной собственностью

- •Прогноз социально- экономического развития мо

- •Аренда нежилых помещений

- •Торговля

- •Доходы от аренды муниципального имущества и земельных участков, всего (млн. Рублей)

- •26 Неналоговые доходы, млн. Руб.

20 Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-методологические и институциональные аспекты: монография / под ред. В.И. Жукова. М.: Рос. Гос. Соц. Ун-т, 2005. С.94.

Единство структурных уровней и их взаимное влияние друг на друга позволяет раскрыть всю полноту экономического содержания собственности. Так, первый уровень - общественно-оценочный, в некотором смысле выступает одновременно как часть и как функция четвертого уровня - институционального. Представленная четырехуровневая структура формирования собственности способна не только четко соотнести понятия воспроизводства собственности и воспроизводства продукта, но и на практике обеспечить управляемое воздействие на эффективность хозяйствования.

Рисунок 1.2 — Структурные уровни

формирования собственности

Формирование собственности, с точки зрения поэтапного прохождения всех структурных уровней, это сложный механизм «вызревания» общественных форм присвоения благ, которые далее закрепляются институционально. С учетом требований социальной ориентации экономического развития этапы формирования форм собственности, по мнению автора данного научного исследования, могут быть конкретизированы.

Первый этап связан с ограничением всего объема ценностей лишь теми благами, которые представляют собой действительную социальную ценность. При этом блага обладают социальной ценностью, если их расширенное воспроизводство реально повышает уровень благосостояния личности и общества в целом. Сомнительное в своей надобности благо не может претендовать на его создание. В этой связи, анализ особенностей формирования данного этапа имеет исходное значение для процесса и результата формирования собственности.

Второй этап является более традиционным, поскольку его специфика находится в центре внимания социально-экономической теории. На данном этапе осуществляется процесс производства, здесь ценность создается и приобретает материальную форму товара или услуги. Внимание исследователей концентрируется на таких проблемах, как производительность и интенсивность труда, организационный менеджмент и управление предприятием.

Значение данного этапа формирования собственности в контексте решения задач социально-экономического развития, по нашему мнению, невозможно переоценить. «На данном этапе с одной стороны, фокусируются все векторные усилия собственников, с другой, в ходе производственного взаимодействия всех факторов производства естественным образом складываются, воспроизводятся, совершенствуются, а также выбраковываются и отмирают отношения между хозяйственными агентами. Здесь экономическая собственность формируется и действует в чистом виде,

так как фактическое присвоение связано с организацией и управлением 21

производства...» .

Третий этап формирования собственности широко обсуждается экономистами-теоретиками, которые непосредственно идентифицируют собственность с отношениями, возникающими по поводу присвоения благ.

Четвертый, завершающий, этап связан с процессом институционализации отношений присвоения. Данный структурный уровень предполагает массу неисследованных вопросов: каков механизм появления тех или иных институтов, что лежит в основе их приемлемости, как соотносятся официальные и неофициальные институты, как осуществляется воздействие институтов на реальные отношения между людьми по поводу присвоения благ.

В связи с этим для обеспечения высокоэффективного воздействия на отношения присвоения и на процесс создания благ следует ясно определить всех собственников:

институционального собственника, определяющего правила-институты и непосредственно использующего их в хозяйственной деятельности;

функционального или экономического, собственника, обладающего возможностью лишь использовать определенные институты, а не создавать и воспроизводить их;

полного собственника, сочетающего в себе возможности институционального и функционального собственника.

Следующей важной методологической проблемой экономической теории является выявление природы многообразия форм собственности. Выделяют несколько подходов к формированию форм собственности: экономико- функциональный, экономико-психологический, неоинституциональный, экономико-правовой, а также подход, основанный на спецификации экономических благ.

Так, при экономико-психологическом подходе выбор формы собственности осуществляется в соответствии с мотивами хозяйствующих субъектов. На практике мотивационный механизм приводит к так называемой революции «ожиданий» новой формы собственности. Приватизация поддерживается определенными социальными группами, которые впоследствии разочаровываются в своих ожиданиях.

Неоинституциональный подход, как мы уже выяснили, связывает

процесс возникновения форм собственности с формированием и

воспроизводством тех или иных правовых режимов собственности.

Рассматривая формы собственности через призму трансакционных издержек,

институционалисты связывают существование различных правовых режимов

с использованием ограниченных ресурсов (рис. 1.3). «Проблема определения

формы права собственности возникает только тогда, когда на один и тот же

объект претендует несколько индивидов, причем потребление

(использование) его является конкурентным, то есть увеличение потребления

00

" Шаститко

А.Е. Неоинституциональная экономическая

теория. М.: Экон. фак. МГУ, ТЕИС, 2002.

С.228-229.

Рисунок 1.3 — Правовые режимы собственности

Экономико-функциональный подход увязывает формы собственности с особенностями присвоения благ. При этом собственность есть результат исторического развития, и формы собственности меняются в зависимости от способов производства. Большинство сторонников данного подхода выделяют всего две формы собственности: общую и частную.

Следующая группа экономистов-теоретиков, характеризуя признаки классификации форм собственности, придерживаются смешанного, экономико-правового подхода. Здесь теоретической основой функционального определения собственности и их структуры являются экономические правомочия, а формы собственности представляют собой различные их комбинации.

В этом же контексте может рассматриваться подход к собственности как к системе исключений из доступа к ресурсам. При этом спецификация прав собственности рассматривается как возможность исключения индивидов из свободного доступа к ресурсам. Ее цель заключается в создании условий для приобретения прав собственности теми, кто ценит их выше и способен извлечь из них больший доход.

Наиболее перспективный взгляд на основу многообразия форм собственности, по мнению автора, у группы современных отечественных ученных, которые связывают появление различных форм собственности со спецификой экономических благ. По мнению ученых, «специфика (форма) экономического блага определяет специфику (форму) отношений собственности, при которых данное благо производится с наивысшей эффективностью» . Далее учеными объективно подчеркивается естественность деления «... всех существующих полезностей на общественные, средние и частные товары. Общественные товары (средства вооруженной борьбы, объекты фундаментальной науки и др.) с наивысшей эффективностью производятся в рамках государственного сектора экономики и, соответственно, отношений государственной формы собственности. Средние товары (услуги в сфере здравоохранения, образования и др.) могут эффективно создаваться как в рамках государственного, так и частного сектора экономики. Частные товары - продукт функционирования частного сектора экономики при многообразии негосударственных форм

24

присвоения...» .

Представленная связь спецификации благ со способом их производства и с экономической формой собственности объясняет и объективно обусловливает необходимость многообразия форм собственности в любой современной экономике независимо от политической доктрины и идеологии, господствующей в обществе. Очевидно, что именно общество, представляющее человеческие ценности и интересы своих членов, определяет требуемый в соответствующих условиях набор ценностей, потребление которых приводит к действительному росту благосостояния нации.

Действительно, в современной социально-рыночной экономике субъектом, конструирующим ту или иную экономическую форму собственности, является гражданское общество. Только оно может уполномочить соответствующие структуры государства в принятии адекватных решений и их закреплении в соответствующих нормах, когда изменяющиеся отношения присвоения объективно требуют появления и закрепления новых институтов, новой общественной формы присвоения благ.

В связи с этим появление новой экономической формы собственности следует идентифицировать с новым экономическим субъектом собственности - конкретным организатором и управляющим процессом воспроизводства присвоения. Таким образом, новая экономическая собственность - это санкционированные обществом или требующие этих санкций новые институты, обеспечивающие такую динамику и направленность отношений между людьми в процессе производства, которые удовлетворяют требованиям, как личности, так и нации в целом.

Сегодня в экономической литературе нередко утверждается, что основой рыночных отношений может быть лишь частная собственность, под которой понимается собственность отдельных лиц, или индивидуальная частная собственность. Однако мировой опыт свидетельствует о том, что развитая рыночная экономика опирается на полиморфизм собственности.17 И объясняется это наличием большого количества субъектов рынка, которые являются непременным условием конкуренции, но при этом функционируют на основе различных форм собственности, существование которых, в свою очередь, обусловлено уровнем развития производительных сил, степенью обобществления производства. Сам же рынок не безразличен к тому, насколько самостоятельны рыночные субъекты и насколько они свободны в своей хозяйственной деятельности к условиям конкуренции, однако он абсолютно безразличен к формам собственности.

В связи с этим современное развитие общественных форм присвоения ценностей осуществляется в направлении одновременного совершенствования и развития частной, государственной и муниципальной форм собственности. Следовательно, в современной хозяйственной системе актуальными становятся вопросы не о том, какая форма собственности должна преобладать, а о механизмах их развития и взаимодействия, полноценной социально-экономической реализации форм собственности.

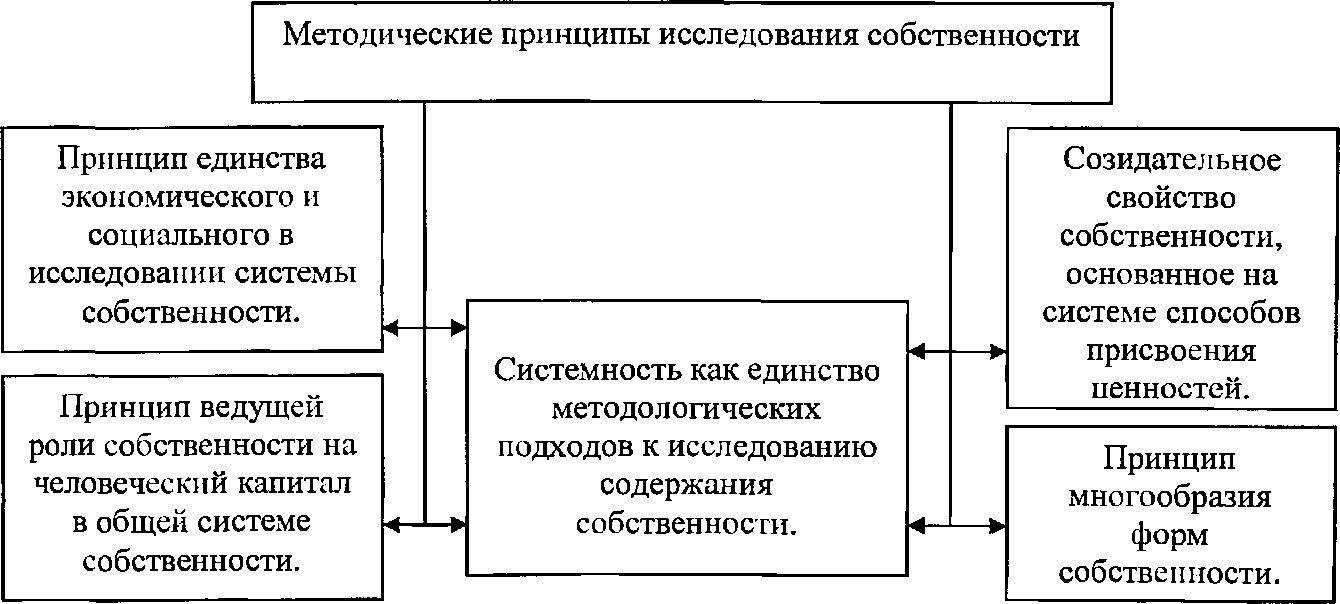

Вышеперечисленные положения определяют один из основных методических принципов исследования системы отношений собственности — принцип многообразия форм собственности.

В качестве обобщающего результата проведенного анализа теоретико- методологических основ формирования системы отношений собственности автор

предлагает следующую систему методических принципов исследования

муниципальной собственности:

системность как единство методологических подходов к исследованию содержания собственности;

принцип единства экономического и социального в исследовании системы собственности;

принцип ведущей роли собственности на человеческий капитал в общей системе собственности;

созидательность, основанная на системе способов присвоения ценностей;

принцип многообразия форм собственности.

Предложенная автором система методических принципов исследования собственности представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 — Система методических

принципов исследования

собственности

Данные принципы отражают не только основные теоретико- методологические выводы, но и содержат соответствующие требования к логике, методологии и содержанию дальнейшего исследования экономических аспектов реализации муниципальной собственности, под которой автор понимает систему социально-экономических отношений, возникающих по поводу собственности

при удовлетворении коллективных потребностей и публичных интересов населения муниципального образования.