- •Глава 1 История метода, основные понятия, научное обоснование.........................

- •Глава 2 Анатомия и эмбриология соединительной ткани и основных фасциальных структур

- •Глава 5 Диагностика и лечение периферических структур при помощи

- •Глава 6 Рекомендации по проведению лечебного сеанса........................................

- •1. История метода, основные понятия, научное обоснование

- •Ventral

- •Ventral

- •4.1 Анатомия черепа

- •4.1.1 Мозговой череп (neurocranium)

- •4.1.2 Лицевой череп (viscerocranium)

- •4.2 Пальпация черепа

- •4.3 Типы нарушений сфено-окципитального синхондроза (synchondrosis sphenooccipitalis)

- •4.5 Диагностика и лечение костей мозгового черепа

- •4.5.2 Теменная кость (osparietale)

- •4.5.3 Височная кость (os temporale)

- •4.5.5 Затылочная кость (os occipitale)

- •4.5.6 Основная кость (os sphenoidale)

- •4.6. Диагностика и лечение костей лицевого черепа

- •4.6.1 Глазница

- •4.6.2 Верхняя челюсть (maxilla)

- •4.6.11 Лечение органов шеи показания

- •4.7.1 Мозговой серп {falx cerebri) краткие анатомические сведения

- •4.10 Техники, применяемые на венозных синусах

- •5. Диагностика и лечение периферических структур при помощи краниосакральных техник

- •5.1 Окципитальный релиз

- •5.4 Поперечные виды техник, лечение диафрагм

- •5.5 Продольные виды техник

- •5. Рекомендации по проведению лечебного сеанса

Ventral

caudal

dorsal

lateral

стороны . 1 -Os sphenoidale; 2 - ala major ossis sphenoidalis; 3 - proc. pteiygoideus; 4 - os occipitale; 5 condylus occipitalis; 6 - proc. jugularis; 1 - synchondrosis sphenooccipitalis (SSO);X -оси движения;

—» направление флексии (здесь и далее, имеется в виду направление движения костей в фазу расширения черепа).

Ventral

lateral

caudal

lateral

lateral

Рис. 2 - Os sphenoidale и os occipitale , вид с краниальной стороны. 1 -Ala major ossis sphenoidalis; 2 - proc. clinoideus ant.] 3 - proc. clinoideus post. -, 4 - synchondrosis sphenooccipitalis; 5 - proc. jugularis; 6 - foramen magnum; 7 - squama occipitalis; АА-ось движения os sphenoidale; BB-ось движения os occipitale; -> направление флексии.

Os sphenoidale соединяется с os occipitale через synchondrosis sphenooccipitalis (SSO, сфеноокцииитальный синхондроз, также встречается термин - сфенобазиллярный симфиз).

В фазе флексии, т.е. фазе увеличения объема черепа, os sphenoidale движется в вентральном и каудальном направлении по оси X или АА. Она передает свое движение костям

лицевого черепа (viscerocranium). Одновременно os occipitale совершает движение по оси X или ВВ в каудальном и дорсальном направлении. Она передает движение на os sacrum через dura mater spinalis и части мозгового черепа (neurocranium). При этом происходит относительный краниальный подъем synchondrosis sphenooccipitalis. Латеральные доли обеих костей совершают движение в латеральном направлении. В фазе экстенсии, т.е.фазе уменьшения объема черепа, движения костей происходят в обратном направлении.1

Благодаря имеющимся в швах коллагеиовым и эластииовым волокнам кости черепа могут двигаться, оставаясь при этом обособленными. Форма швов также приспособлена к возможным движениям костей черепа. Synchondrosis sphenooccipitalis, как хрящевое соединение, сохраняющее свою пластичность при возрастных и системных изменениях хрящевой ткани, также поддерживает эту подвижность.

Как было сказано выше, краниосакральный ритм имеет частоту и амплитуду. В определенных случаях амплитуду ритма трактуют как “показатель жизнеспособности организма” (чем выше амплитуда ритма - тем сильнее “жизненные силы” организма).

Краниосакральный ритм передается всему телу. В фазе флексии руки и ноги выполняют ротацию наружу, в фазе экстенсии вовнутрь. Это относится ко всем структурам, находящимся вне срединной плоскости. В нормальном состоянии все движения по обе стороны от срединной плоскости должны быть симметричными.

Очень важное значение в остеопатии придается фасциям. Фасции тела представляют собой связанную систему. Они обнаруживаются во всем теле, образуя для каждой его части собственную оболочку. Фасции состоят из коллагеновых и эластиновых волокон, миофибробластов и основной субстанции. Фасции соединяют, разделяют, поддерживают и защищают ткань. Они допускают диффузию и придают форму и эластичность ткани благодаря своим вискоэластичным и вископластичным свойствам. Таким образом, они принимают значительное участие в химическом, физическом и опорном равновесии тела. Наиболее твердые фасции тела, с позиций краниосакральной остеопатии, это dura mater encephali и dura mater spinalis. Интракраниальная мембранная система (falx cerebri et cerebelli, tentorium cerebelli ) образована из dura mater encephali и влияет на подвижность костей черепа.

Важнейшие тезисы краниосакральной остеопатии а также теории давления жидкости подтверждены экспериментально, клинический эффект доказан во многих трудах.

Benninghoff и Goerttler описали dura mater encephali и кости черепа как “одно конструктивное единство, в котором механические внешние воздействия распределяются в черепе через dura mater encephali”. Исходя из направления и толщины ее волокон следует вывод о “функциональной структуре, которая улавливает толчки, принятые от ликвора и преобразуют их в тяговые напряжения”.

Краниосакральный ритм обнаруживается пальпаторно точно также, как пульс или дыхательная волна, в любой части тела. Сравнения результатов обследований, проведенных разными лицами, в значительной степени исключают субъективную оценку.(Norton просил каждого из нескольких исследователей включать скрытый от взгляда других выключатель в начале флексионной фазы в момент пальпации краниосакрального ритма у пациента).

Отмечены значительные совпадения при оценке изменений черепа у различных исследователей (Upledger, Gastman, Ward, Mitchell).

Greenman указал на совпадения, которые были полученны при анализе рентгенограмм основания черепа с заключениями пальпации synchondrosis sphenooccipitalis. Во время эксперимента с подвижной моделью черепа Roppel описал, что экскурсии от 0.25 до 0.5 мм пальпаторно правильно определялись в 85% случаев.

Ритм также может быть установлен и инструментально. Так Frymann, Rommeveaux и Tettambel при помощи сенсоров давления определили его независимо друг от друга в различных опытах. Frymann измерила, что объем черепа изменяется во время одного цикла на 1-3 мм. Retzlaff ввинтил диполи в череп обезьяны и определил ритмическое изменение электромагнитных полей. Wallasе и др. говорят об обнаруженной при помощи ультразвука интракраниальной пульсации с частотой 9 циклов в минуту, Jenkins говорит о частоте 7 циклов в минуту. Gunnergaard определил при помощи эффекта Холла раздвижение альвеолярной дуги верхней челюсти приблизительно на 1.5 мм. при частоте 9 циклов в минуту.

Allen и Burn определили ритмическое сокращение первых трех желудочков путем изменения до 40% поверхности томографического среза с частотой 8 циклов в минуту.

Karni и др. описали краниосакральный ритм при помощи плетизмографической методики. Upledger показал, что типичные феномены, пальпируемые во время краниосакральной диагностики и терапии, могут быть зафиксированы. В большинстве работ одновременно записывался пульс и дыхательная волна. Было установлено, что регистрируемый краниосакральный ритм существует независимо от пульса и дыхательной волны. Norton в своих исследованиях также доказал эту независимость.

Для осуществления механизма отрицательной обратной связи, (расширение/сужение швов - образование/поглощение ликвора) как уже было сказано выше, необходимо наличие рецепторов в швах и их иннервационное соединение с plexus choroidei. Pritchard и Retzlaff установили наличие в швах немиелинизированных нервных волокон вместе с коллагеновыми и эластиновыми волокнами, артериолами и ретикулярной тканью. Retzlaff обнаружил нервные волокна, идущие от sutura sagittalis, через менингиальную оболочку, вплоть до стенки 3-го желудочка.

При помощи пьезоэлектрических сенсоров Неппоиё обнаружил в сагиттальном шве живых овец ритмичные колебания ширины шва с частотой 12 циклов в минуту, с амплитудой не более 0.5 мм. Установленная Adams частота расширений того же шва у кошек была 11 циклов в минуту. Woods и Woods обследовали мануальным методом краниосакральный ритм у 102-х психиатрических пациентов, контрольная группа состояла из 62 здоровых испытуемых. У пациентов средняя частота циклов была 6.7 в минуту, в контрольной группе - 12.47 циклов в минуту.

Возможности краниосакральной остеопатии позволяют оценивать состояние пациента и проводить лечение через интракраниальную мембранную систему. Этот тезис подтверждается опытом, проведенным Kostopoulos и Keramidas. Пьезоэлектрические рецепторы, реагирующие на растяжение, были укреплены на falx cerebri. В диапазоне силы натяжения от 140 до 642 г. на os frontale было установлено эластичное растяжение. При силе 642 г с измеренное удлинение falx cerebri составляло 1.097 мм на отрезке длины в 5 см.

Upledger и Rowe сфотографировали движения интракраниальной мембранной системы двух свежих трупов, os parietale которых была зафиксирована. Начиная с силы натяжения 48.2 г с, приложенной к os frontale, обнаруживалось движение falx cerebri, а с 60 г с на os temporale - движение на tentorium cerebelli. Freemann установила связь рестрикций черепа с респираторными и гемодинамическими симптомами у 1250 новорожденных. Upledger указал на тесную связь существующую между частотой и тяжестью рестрикций черепа со странностями поведения, проблемами в учебе и нарушениями координации движений. В другой своей работе с аутичными и шизофреничными детьми в 85 % случаев он обнаружил типичные рестрикции костей черепа, позволяющие установить различия в обеих группах по типам заболеваний. В работе с 41 аутичным ребенком он доказал помимо этого эффективность С SO как терапевтического средства.

В работе с 20 детьми, имеющих трудности с обучением, Gilmore констатировал положительную динамику после применения схемы лечения Ten stop protocol (методика десяти шагов).

Chadwick доказал, что лечение методами краниосакральной остеопатии улучшало характеристики Riodoraku - меридианов (техника CV-4, на первом сеансе, как правило, выравнивает электрофизиологический коридор2). В литературе встречаются клинические отчеты и терапевтические рекомендации при головных болях, дисфункциях пояснично -крестцового отдела позвоночника (Weiselfish, Upledger, Retzlaff), наследственном Дюшен-параличе (Pronsati, Weiselfish), синдромах височно-нижнечелюстных суставов (.Heinrich) ,пациентах с хроническими болями (Danesе и др.).

При целенаправленной работе с ритмом возникает феномен Still Point (“точки покоя”) проявляющийся остановкой ритма во всем теле или его части и сопровождающийся весьма специфическими ощущениями в теле (онемением, стягиванием и распиранием, различными парестезиями, остановкой мышления и т.п.). Лечебные эффекты от остановки ритма можно сравнить с перезагрузкой компьютера, при нажатии кнопки “reset”. Если до осуществления этой “перезагрузки” у пациента определяются нарушения ритма, проявляющиеся различием его характеристик в симметричных участках тела, таких как амплитуда, фаза и ее продолжительность, геометрия движения, то после Still Point, как правило, отмечается существенная положительная динамика этих показателей.

Наши исследования краниосакрального ритма заключались в стимуляции и фиксации феномена остановки ритма методами никак не связанными с гидродинамикой ликвора (традиционно для этого используются техники CV-4 - компрессия 4-гожелудочка. Обычно применяют два наиболее частых варианта техники CV-4: через височные кости во флексии, либо через затылочную кость в экстенсии). Нами была разработана, апробирована более чем на сотне добровольцев и успешно внедрена новая техника достижения Still Point, имеющая принципиальные различия с техниками описанными выше.

Контроль эффективности новой техники проводился следующим образом:

1. испытуемый находился на кушетке, лежа на спине;

2. контрольная пальпация ритма у испытуемого проводилась при участии группы коллег (контролеры), на черепе (общая позиция рук), реберной дуге (диафрагма грудной клетки), таза в области ПВПО и гребней подвздошных костей (тазовая диафрагма), а также стоп;

3. результаты фиксировались на цифровое видео.

Контролерам ставилась задача пальпировать ритм и следить за динамикой его показателей. Испытуемому предлагалось представить (осознать) свое лицо, или любой другой участок тела ( например - большой палец руки)

Как только испытуемый “осознавал” свое лицо, или любой другой участок тела, мгновенно, все контролеры сообщали об остановке ритма, причем в стадии флексии. В таком состоянии испытуемые могли находиться сколь угодно долго по своему желанию (десятки минут), причем, все это время, ритм отсутствовал. Следует отметить, что субъективные ощущения Still Point у испытуемых были значительно интенсивнее, чем при осуществлении техники CV-4, а динамика показателей ритма при его восстановлении также имела положительные отличия. Кроме этого отмечены субъективные переживания, характерные для эффекта Still Point у самих контролеров и других лиц, находившихся в ближайшем окружении испытуемого.

Таким образом, предложенный нами метод достижения Still Point существенно отличается, от практикуемой техники CV-4, не только исполнением, но механизмами возникновения. Практически мгновенное получение эффекта, да и сами методы его достижения, ставят под сомнение гидродинамическую концепцию краниосакрального ритма, а также передачу самого движения и лечебных эффектов от техник через фасции или изменение физколлоидных свойств межтканевой жидкости.

По нашему мнению, большое значение в реализации лечебных эффектов краниосакральной терапии принадлежит процессу “осознавания” собственного тела или другими словами - “селекции альтернатив” в многовариантной интерпретации Эверетта-Уиллера, а сами причины возникновения краниосакрального ритма должны быть рассмотрены с точки зрения квантовой механики.

Даже если не признавать трудов, доказывающих существование краниосакрального ритма, и выдвинуть постулат о том, что пальпаторное воздействие ритма возникает на

ю

основе резонансных феноменов, это, в конце концов, несущественно. Суть состоит в диагностике и лечении недостаточности подвижности и пластичности. С этой целью используется краниосакральный ритм, независимо от того, как он возникает.

ГЛАВА №2

АНАТОМИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ОСНОВНЫХ ФАСЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Причины большинства случаев нарушений краниальной механики чаще всего находятся на периферии (имеется в виду - ниже большого затылочного отверстия), в различных регионах тела, а передача этих нарушений от телесных структур на череп происходит не только через систему мозговых оболочек, но и через миофасциальные структуры. Поэтому роль соединительной ткани, в частности - фасций, в процессах, рассматриваемых краниосакральной остеопатией, без преувеличения огромна.

Чтобы лучше разобраться в механизмах возникновения соматических дисфункций и особенностях их влияния на тело в целом, необходимо иметь представление об эмбриологии и анатомии соединительных тканей и фасций. Мы не будем говорим об эмбриологии и анатомии в полном объеме, а лишь сфокусируемся на ее нескольких ключевых моментах, которые помогут объяснить роль соединительной ткани (фасциальных структур, в частности) в формировании особенностей диагностической и терапевтической тактики в краниосакральной терапии.

Принципиальным моментом в нашей практике является признание того, что все эти элементы соединительной ткани (суставы, фасции, кости, артерии, твердая мозговая и спинномозговая оболочки, глубокие слои кожи и т.д.) произошли из одного и того же эмбриологического образования, т.е. из мезобласта.

Имеется три основные (первоначальные) оболочки или зародышевые слои эмбриона, которые дают происхождение всем тканям и органам тела. Эти оболочки ясно формируются уже с третьей недели развития эмбриона человека. Эта фаза эмбрионального развития называется гаструляцией (трансформация бластулы в гаструлу), и три оболочки имеют следующие названия:

- эндобласт или внутренняя оболочка

- эктобласт или наружная оболочка

- мезобласт или средняя оболочка.

Появление мезобласта соответствует началу эмбриогенеза: формированию эмбриона. Его промежуточное положение между двумя другими оболочками означает, что он является соединением. Как мы увидим далее, это очень важно.

В какой бы части тела не находилась соединительная ткань, она неизменно выполняет свои основные функции - соединение и объединение. Соединительная ткань может рассматриваться как некий “органический цемент” пластической структуры человека. Произойдя из мезобласта, эмбриональная соединительная ткань (мезенхима) дает рождение всем различным типам взрослой соединительно ткани.

Ниже перечислены типы соединительной ткани, от менее плотной до более плотной:

- кровь и лимфа - жидкая соединительная ткань;

- неоформленная (рыхлая, волокнистая) соединительная ткань - жировая, ретикулярная (сетчатая), неоформленная;

- плотная и эластичная соединительная ткань;

- хрящ;

- кость.

Независимо от формы или функции соединительная ткань состоит из трех частей.

1. Клетки, которые все возникают (происходят, берут начало) из мезенхимы, позже будут идентифицироваться в зависимости от их функции:

- эритроциты, лейкоциты и тромбоциты сосудистой ткани;

- адипоциты жировой ткани

- фибробласт фасциальной ткани;

- хондроциты хряща;

- остеоциты кости.

2. Трех типа волокон, имеющих ясно выраженные различия, которые составляют структуру соединительной ткани.

- Ретикулярные волокна принимают форму решетки и форму разветвленной сети.

- Эластичные волокна очень эластичные и гибкие.

-Коллагеновые волокна очень резистентные и организованы в веретенообразные структуры.

Разные пропорции этих трех видов волокон создают различные биомеханические особенности определенных типов соединительных тканей. Каждый тип будет отличаться по степени гибкости, эластичности, или резистентности этих элементов.

3. Основное вещество, которое составляет метаболическую среду для вышеперечисленных клеток и волокон. Эта среда может иметь жидкую, желатиновую или твердую консистенцию.

Так как любая соединительная ткань включает в себя три составных элемента (клетки+волокна+метаболическая среда), мы может сказать, что такие анатомически очень различные системы как: костно-суставная система; миофасциальная и сосудистая системы, являются эмбриологически гомогенными и тесно связанными между собой в структурном и функциональном плане.

- Костная ткань обеспечивает вставления для фасций, и там образуются клетки крови.

- Фасциальная ткань окружает и поддерживает костно-суставную систему и мышцы, а также и сосуды.

- Кровяная ткань орошает всю соединительную ткань, упомянутую выше.

Миофасциальная система.

К окончанию периода гаструляции парааксиальньш (приосевой) мезобласт (мезодерма) делится на 44 сомитов (спинных сегментов). Это является началом соматической организации в человеческом теле.

Скелетные мышцы образуются из миотомов, (мышечная пластинка, мышечный сегмент) сомитов. Они развиваются вместе с фасциями, которые образуются из склеротома тех же сомитов. В сущности, мы можем считать мышечную и фасциальную системы как одно соединительнотканное звено.

В то же время, сердце, которое относится к мышечной и сосудистой системам, является поперечно-полосатой мышцей. Сердечная мышца интересна тем, что ее функционирование полностью автономное. С точки зрения эмбриологии ее развитие происходит в соединении с развитием сосудистой системы и становится главным мотором этой системы. Перикардиальная фасция образована теми же мезенхиматозными клетками, что и миокардиальные ткани, которые она окружает.

Гладкие мышцы, которые обеспечивают сокращение внутренних органов, также берут начало из этого висцерального мезобласта. Их рост тесно связан с ростом рудиментарного кишечника и его производных. Рудиментарный кишечник и его производный берут начало из эндобласта.

Плевра и брюшина мезобластического происхождения являются серозными оболочками или сумками, которые окружают легочную и пищеварительную системы. Их расширение образует связочный аппарат и соединительный пояс вокруг внутренних органов. Следовательно, мы можем видеть, что с самого начала миофасциальная система присутствует во время развития висцерального аппарата, обеспечивая его структурное сцепление. В общем, внутренние органы берут начало из паренхимы и эпителия эндобласта, в то время как вся окружающая соединительная ткань и гладкая мышца происходят из прилегающего мезобласта.

С точки зрения эмбриологии кожа заслуживает специального рассмотрения, т.к. дерма (собственно кожа) является фасциальной

структурой, которая также берет начало из соединительной ткани мезобласта. Только поверхностный слой эпидермиса и его придатки (железы, волосы и ногти) - из эктобласта. Дерма развивается из мезенхиматозных клеток сомитов и образует особое сегментирование - дерматом (область иннервации кожи).

NB! Важным моментом в краниосакральной терапии является осознание того факта, что дерма и поверхностные фасции, которые она покрывает, как соединительная функциональная структура способны передавать повреждения через фасциальные тяги на элементы краниосакральной системы из любой части тела. На наших семинарах мы рекомендуем систематически интегрировать эту функциональную структуру в исследование и лечение.

Твердая мозговая оболочка головного и спинного мозга (с ее отростками - мозговым серпом и мозжечковым наметом) является самой наружной и самой резистентной из трех мозговых оболочек головного и спинного мозга. Гистологические исследования намета мозжечка, помимо типичных соединительнотканных элементов, показали наличие мышечных волокон в его структуре, что является важным моментом в формирование дисфункций сфеноокципитального синхондроза. Мягкая мозговая оболочка и сосудистая оболочка (паутинная оболочка) берут начало, как и нервная система, из эктобласта. Твердая мозговая оболочка, как и все другие элементы миофасциальной системы, берет начало из мезодермы. Следовательно, твердая мозговая оболочка является соединительной структурой, которую мы должны принимать во внимание. Оболочки периферической нервной системы также берут начало из мезодермы. Анатомически они присоединены к твердой мозговой оболочке в районе межпозвонковых отверстий, в месте перехода дуральных мешков на оболочку нервных корешков

Фасции.

Важное место в остеопатии занимают фасции тела, которые представляют собой связанную систему, обнаруживаются во всем теле и образуют для каждой части собственную оболочку. В состав фасций входят коллагеновые и эластиновые волокна, миофибробласты и основная субстанция. Фасции соединяют, разделяют, поддерживают и защищают ткань, допускают диффузию и придают форму и эластичность ткани благодаря своим вискоэластичным и вископластичным свойствам. Защитная роль фасций полиморфна и может быть как на биохимическом (иммунологическом) так и на механическом уровне. Таким образом, фасции принимают значительное участие в химическом, физическом и опорном равновесии тела.

Фасции первые вступают во взаимодействие с окружающей человека средой, причем адекватно реагируя на нее еще до вмешательства нервной системы. Именно на уровне фасций происходит обмен жидкостей между внутриклеточным и внеклеточным пространством, что является основой гомеостаза и обеспечения функционального равновесия организма.

Фасция подстраивается под определенный уровень тонуса мышц. Когда этот механизм работает нормально, то отдельные мышцы скользят друг над другом, и этот процесс напоминает движение слоев шелка, которые скользят один над другим. Это нормальная функция, и она определяется правильным строением.

Особенности пространственного строения и механики фасций характерны организацией их в так называемые "фасциальные цепи", которые тянутся, в буквальном смысле, от макушки до пят и связывают между собой оболочки головного и спинного мозга, кости скелета, мышцы и висцеральные структуры через так называемые “ключевые зоны”.

При воздействии повреждающих факторов, фасция изменяет свои вязко-эластические свойства, причем характер этих изменений зависит от силы повреждающего воздействия. При незначительной силе воздействия в фасции происходят эластические или обратимые изменения. Скрученные спиралью коллагеновые и эластиновые волокна растягиваются, а после исчезновения нагрузки - распрямляются. Известно, что волокна составляющие ткань (фасции, связки, сухожилия и т.д.) имеют некоторую извитость (спиралевидность). Часть волокон имеют максимальную извитость (волокна «-типа), средняя степень извитости присуща волокнам e-типа и наименьшая извитость характерна волокнам с-типа.

Процесс увеличения нагрузки на фасцию можно сравнить с тем, как Вы садитесь на диван, который, прогибаясь, принимает форму Вашего тела. Однако, через десяток лет, стальные пружины выходят из строя, и диван деформируется и перестает выполнять свои функции. Подобный процесс в фасциях называется пластическим и является необратимым - фасция меняется и подобно продавленной пружине приобретает новую форму. Часть коллагеновых волокон перерастягивается и подвергается деструкции (необратимая рестрикция). При этом происходит происходит капиллярное кровотечение, затем реактивное неспецифическое воспаление с выраженным его отечным компонентом, далее эта фаза переходит в фазу разрешения процесса репарации с формированием рубца. Такого рода рубцы можно легко пропальпировать в виде узлов в фасциях, мышцах, связках и сухожилиях.

В результате репарации волокно опять становится цельным, однако вследствие рубцевания оно утрачивает свои первоначально упругие свойства, так как степень извитости волокна уменьшается. Подобные изменения в тканях, наряду с послеоперационными рубцами называются в остеопатии “полем помех” оказывают патологическое влияние через фасциальные цепи (так называемые цепи повреждения) на отдаленные регионы и плохо поддаются лечению. При стечении ряда неблагоприятных обстоятельств, к примеру - наличие висцеральных и соматических очагов патологической афферентации в пределах одного нейрометамера, возможна трансформация поля помех в автономную афферентную детерминантную структуру, оказывающую негативное влияние на отдельный регион и все тело в целом.

Таким образом, любая травма сохраняется в памяти фасции (феномен “памяти ткани”) и приводит к изменению механических, биохимических и электрофизиологических свойств последних. В свою очередь, биомеханические и иммунологические изменения в фасциях вызывают системные реакции в виде формирования миофасциального болевого синдрома. Центральная нервная система реагирует на миофасциальные дисфункции стойким раздражением диенцефально-стволовых и ретикулярно-талямических структур головного мозга, а также лимбико-ретикулярного комплекса (по данным ЭЭГ исследований).

Фасции не только отграничивают органы друг от друга, обеспечивая, к примеру, скольжение одной мышцы относительно другой, но и являются мембранами или футлярами, через которые транзитно проходят нервы и сосуды. Патологическое изменение натяжения в этих фасциях, так называемые фасциальные дисторзии, могут оказывать механическое и рефлекторное воздействие на сосуды и нервы, проходящие через данную фасцию с формированием "туннельный" синдромов. Наиболее подвержены этому сосуды, питающие нерв (прежде всего вены и лимфатические сосуды, вследствие более малого, по сравнению с артериями, внутрисосудистого давления и более слабой выраженности мышечного слоя). Типичными примерами могут служить клинические синдромы грушевидной или лестничных мышц. В первом случае развивается ишиалгия, усиливающаяся при ходьбе, а во втором развивается клиническая картина плексита плечевого сплетения с отеком и похолоданием руки.

Строение фасциальной системы тела подобно паутине, которая спрядена в трех измерениях и образуют широкую многонаправленную сеть. Это происходит вследствие различной ориентации волокон.

Фасции принято подразделять на несколько морфо-функциональных систем:

1. Поверхностный апоневроз.

2. Шейно-грудо-абдоминально-тазовая система, которая является глубокой фасцией.

3. Система твердой мозговой оболочки.

4. Поверхностная фасция.

Все четыре системы фасций тесно соединены друг с другом и функционируют совместно.

NB! Основные места этих “соединений ” различных фасциальных групп на теле находятся на основании черепа, подъязычной кости, ключицах и грудине, реберной дуге, паховой связке, костях таза и крестце, а также костях черепа, ладонях и подошвах, и соответствуют расположению остеопатических морфофункциональных систем - диафрагм.

Если вы окажете на одну из этих структур давление (натяжение), то она автоматически передаст это воздействие на другие уровни. Следовательно, отдельные рестрикции {соматические дисфункции или остеопатические порвреждения - равнозначные термины) никогда не остаются изолированными, а вызывает нарушения на расстоянии, объединяясь в цепи, длина которых зависит от силы и длительности повреждающих факторов.

СИСТЕМА ФАСЦИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО АПОНЕВРОЗА

Поверхностные фасции образуют внешнюю оболочку тела. Внутренние мышечные разделы и апоневротическая система возникает из внутренней поверхности поверхностных фасций. Мышцы разделяются на функциональные группы, а также на отдельные мышцы этими мышечными разделами и апоневротической системой.

Эти мышечные лоджии образованы расширением поверхностного апоневроза, таким образом, создавая прочную связь с внешней средой. Поверхностный апоневроз является мышечно-скелетной фасцией.

Следовательно, он является ключевым компонентом для координации движения. Поверхностный апоневроз располагается вокруг черепа, позвоночника, плечевого и тазового пояса, а также на некоторых костях конечностей.

NB! Степень мышечного напряжения зависит от состояния фасциального натяжения. Считается, что миотоническое повреждение является вторичным по отношению к фасциальным рестрикциям.

Передними фасциями принято называть фасции, которые расположены спереди центральной линии гравитации (головной отвес по оси - середина слухового прохода - Шопаров сустав). И наоборот, задними фасциями -фасции расположенные сзади центральной линии гравитации.

Поверхностные фасции на уровне головы и шеи.

Поверхностный апоневроз вставляется между контурами черепа и плечевого пояса. Эта поверхностная система относится к переднему основанию черепа. Мы можем разделить поверхностный апоневроз на две части - переднюю и заднюю.

Передняя часть апоневроза

Передний височный апоневроз вставляется спереди, на височной линии, и объединяет париетальную, фронтальную и переднюю границу скуловой дуги, заднюю границу скуловой кости и передний лобный гребень.

Жевательный апоневроз вставляется на верхней границе скуловой дуги, короновидном отростке нижней челюсти и на заднее-нижней границе нижней челюсти.

Передний поверхностный шейный апоневроз вставляется сверху на нижнюю границу нижней челюсти и на жевательный апоневроз. Последний передает натяжение между передним поверхностным шейным и височным апоневрозом. Каудальнее, передний поверхностный шейный апоневроз

фиксируется на передней поверхности подъязычной кости, далее, на его нижнем конце, он вставляется в области вырезки рукоятки грудины, передней поверхности рукоятки грудины и на верхней поверхности ключиц.

NB! Подъязычную кость называют «заложницей» между структурами головы и плечевого пояса. Нарушения подъязычной кости встречаются очень часто, но, как правило, они являются адаптационными по своей сути. Поэтому мы не рекомендуем изолированную терапевтическую активность в этой области.

Задняя часть апоневроза

Задний височный апоневроз краниально вставляется на височной линии, которая включает париетальный и сосцевидный гребень, а также верхнюю часть наружного слухового прохода.

Задний поверхностный шейный апоневроз вставляется краниально на верхней выйной линии затылочной кости, сосцевидном отростке и задней части наружного слухового прохода. Затем он простирается по задней части наружной поверхности больших рожек подъязычной кости и спускается во вставление на лопаточной ости, и затем, на акромиальном отростке. На его внутренней поверхности - сагиттальное расширение - задняя шейная (выйная) связка прикрепляет его к остистым отросткам шейных и первых четырех грудных позвонков.

На уровне плечевого пояса задний поверхностный шейный апоневроз имеет общие вставления с апоневрозами верхних конечностей. Это является причиной того, что плечевой пояс является очень важной передачей фасциального напряжения.

NB! Вставление фасциальных цепей плечевого пояса на ключице и лопатке создает предпосылки для передачи фасциального натяжения на задние и передние шейные фасции, а ключицу и лопатку позволяет считать ключом к

региону головы и шеи. Если рассмотреть причины соматических дисфункций шейных позвонков, то за исключением прямой травмы на этом уровне, шейные позвонки являются, по существу, компенсирующей зоной. Следовательно, прежде чем корректировать дисфункции шейного отдела позвоночника, следует найти первопричину этой дисфункции.

ФАСЦИИ НА УРОВНЕ ТУЛОВИЩА

Поверхностный ароневроз в области туловища простирается от плечевого пояса к тазовому поясу. Он состоит из переднелатеральной части и задней части.

Вентро-латеральная часть фасций туловища

Ключично-грудинно-подмышечный апоневроз, большой грудной апоневроз и зубчатая мышца образуют грудную фасцию. Эта фасция соединяет грудную клетку с плечевым поясом и, таким образом, с верхними конечностями.

Абдоминальная фасция образована апоневрозом косых мышц живота. Косые мышцы живота соединяются с грудной клеткой на уровне ребер. Многонаправленная модель косых волокон апоневроза живота и грудной клетки образуют перекрестную диагональную систему между тазом и плечевым поясом. Эта перекрещивающаяся система образует связь между правым плечом и левой подвздошной костью, а также между левым плечом и правой подвздошной костью. Эти волокна вставляются внизу в лонную кость, подвздошный гребень и паховую связку.

Абдоминальная фасция также имеет продольные волокна, которые простираются от передне-медиальной части грудной клетки до лонной кости. Имеются также поперечные волокна, которые образуют поперечный апоневроз брюшины. Внизу всех этих апоневрозов мы обнаруживаем поперечную фасцию. Это объясняет все последствия (различные поля помех), которые остаются после рубцевания в этой области. Поэтому очень важно систематически проверять качество ткани абдоминальных рубцов.

Паховая связка простирается от передней верхней подвздошной ости (ПВПО) до лонного бугорка. Ей мы должны уделять особое внимание. В действительности, паховая связка служит местом присоединения выше упомянутых перекрестных систем, а также для вставления поперечной фасции.

NB! Бедренный апоневроз, подвздошная фасция и сосудистый пояс нижних конечностей прикрепляются к паховой связке. Паховая связка считается пересечением между поверхностными и глубокими фасциально-связочными структурами. Поэтому мы рекомендуем систематически ее тестировать во время осмотра тазовой области и включать в алгоритмы коррекции ключевых структур.

Дорсальная часть фасций туловища

Задняя грудная фасция образована апоневрозом нижней порции трапециевидной мышцы, которая прикрепляется к лопаточной ости и остистым отростка грудных позвонков. Поясничная фасция размещается на остистых отростках от Th-7 позвонков до крестцово-копчикового перехода и на задней четверти подвздошного гребня. Она дает начало для вставления широчайшей мышцы спины, которая соединяет ее с верхними конечностями.

Фасции на уровне промежности

Эта система апоневрозов делится на три следующие части:

- поверхностный апоневроз;

- средний апоневроз;

-глубокий или тазовый апоневроз.

Хотя это подразделение апоневрозов промежности такое же, как принято в классической медицине, с точки зрения остеопатии следует пояснить, что все эти три части принадлежат к поверхностной системе

апоневроза. Запирательная мембрана также принадлежит к поверхностной фасциальной системе.

ФАСЦИИ НА УРОВНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Поверхностный апоневроз нижних конечностей образован апоневрозом ягодиц, бедра, голени и стопы. Апоневроз ягодиц проходит по подвздошному гребню, крестцу и копчику. Бедренный апоневроз прикрепляется к паховой связке. Он присоединена к бедру только межмышечными отделами, которые берут начало с его поверхности. Снизу апоневроз бедра фиксируется к латеральной границе надколенника, связке надколенника, бугристости большеберцовой кости и головке малоберцовой кости. Этими особенностями объясняют типичные нарушения, возникающие на внешней части надколенника, большеберцовой кости, а также диастаза (разделение целого на составные части, расхождение) верхних частей большеберцовой и малоберцовой костей.

Сбоку, на колене, бедренный апоневроз дает расширение двуглавому сухожилию. Медиально он дает расширение полусухожильным и портняжным сухожилиям. Бедренный апоневроз имеет утолщение на латеральной поверхности. Это утолщение называется fasciae latae (широкая фасциии). Эта фасция выполняет очень важную постуральную функцию -стабилизирует голень, бедро и таз, поэтому ее дисфункции нередки. За широкой фасцией идет латеральная межкостная линия силы подвздошной и бедренной костей.

Апоневроз голени прикрепляется к передней поверхности большеберцовой кости. Сзади он связан с костями межмышечными фасциями и затем непосредственно прикрепляется на лодыжке и пяточной кости. Межкостная мембрана, которая соединяет большеберцовую кость с малоберцовой костью, должна анализироваться во время осмотра нижней части ноги. Апоневроз нижней части ноги прикрепляется спереди кольцевидных связок костей предплюсны.

Апоневроз ступни делится на две части: дорсальную и плантарную (подошвенную). Дорсальный апоневроз покрывает сухожилие разгибатей пальцев стопы. Со стороны ступни он присоединяется к подошвенному апоневрозу. Подошвенный апоневроз простирается от пяточной кости к плюснефаланговым суставам.

ФАСЦИИ НА УРОВНЕ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Этот поверхностный апоневроз образован аксиллярным (подмышечным) апоневрозом, брахиальным (плечевым) апоневрозом, а также апоневрозами предплечья и кисти.

На уровне плеча апоневроз верхних конечностей хорошо связан с апоневрозом туловища. Это соединение происходит путем посредничества большого грудного апоневроза, подмышечного апоневроза и его ключично-грудинно-подмышечной части, а также апоневроза широчайшей мышцы спины.

С точки зрения остеопатии, важно отметить, что ключично-грудинно-подмышечный апоневроз усилен сбоку внутренней клювовидно-ключичной связкой. Этим объясняется важность лопатки и ключицы в плане локализации ключевых дисфункций плечевого пояса и их лечения.

На уровне плеча (сегмент верхней конечности от туловища то локтя) поверхностный апоневроз выходит из апоневроза плеча. Он образует пояс, окружающий плечо и прикрепляется только на локтевом отростке плечевой кости. С самой плечевой костью он соединен межмышечными структурами.

На уровне предплечья поверхностный апоневроз фиксируется на задней границе локтевой кости, а дистальнее - прикрепляется к запястью на уровне удерживателя сухожилий мышц-разгибателей.

При наличии дисфункций в предплечье нужно всегда рекомендуется делать тест на натяжение в межкостной мембране, которая соединяет локтевую кость и лучевую кости.

На уровне кисти поверхностный апоневроз на дорсальной поверхности начинается от удерживателя сухожилий мышц-разгибателей и покрывает мышцы-разгибатели от первой до пятой пястных костей. Поверхность ладони, поверхностный апоневроз, является продолжением длинного ладонного апоневроза, который вставляется спереди на медиальный над мыщелок.

NB! Функционально, структура длинного ладонного апоневроза имеет такое сильное влияние, что остеопатическое повреждение в этой области практически всегда имеет реперкуссию (рефлекторное поражение функций каких-либо органов и тканей) на уровне локтя или даже проксималънее.

На запястье поверхностный апоневроз проходит впереди удерживателя сухожилий мышц-разгибателей не фиксируясь на нем и прикрепляет продольные волокна к последним четырем пальцам. Эти волокна образуют пресухожильные пучки, которые затем фиксируются к головкам пястных костей на уровне пястно-фаланговых соединений. На уровне пальцев поверхностный апоневроз образует пальцевой пояс.

ГЛУБОКИЕ ФАСЦИИ

Глубокая фасциальная система состоит из всех глубоких фасций, но не следует путать ее с глубоким слоем поверхностного апоневроза. Она соединена с внутренними органами и сердечно-сосудистой системой. Глубокие фасции расположены на основании черепа, плечевого и тазового поясов, на позвоночнике - кроме Th-5 и ТН-11 - и, наконец, на нижних конечностях. Следовательно, мы видим, что глубокая система и поверхностный апоневроз имеет общие вставления на костях. Можно также сказать, что висцеральные фасциальные структуры, краниально, начинаются от основания черепа и, следовательно, повреждение в одной системе имеет реперкуссии в другой.

Глубокие фасции на уровне головы и шеи

Глубокая система образована апоневрозной системой глотки, которая соединяет подъязычную кость с основанием черепа. Она прикрепляется к нижней поверхности височной и клиновидной костей, а также на крыловидных отростках клиновидной кости и внутренней поверхности нижней челюсти. Глубокая система, по существу, связана с основанием черепа и челюстно-лицевой областью.

Впереди подъязычной кости глубокая система образована средним и глубоким шейным апоневрозом, а также так называемым “висцеральным поясом”, который кажется как бы “висящим из черепа”.

NB! Следует помнить, что все нарушения “висцеральной шеи ” имеют сильное модифицирующее влияние на биомеханику черепа и шейного отдела позвоночника.

Фасции на уровне грудной клетки

Эндоперекардиальная фасция (или подплевральная) создает париетальную оболочку грудной клетки. На передней поверхности позвоночника глубокий апоневроз продолжается от шейного отдела до диафрагмы, прочно связываясь с телами позвонков вплоть до уровня Th-4.

В плевральном своде (куполе) эндоперекардиальная фасция (или подплевральная) дает начало фиброзному своду (куполу). Именно здесь находится поддерживающая структура плевральной оболочки. Оболочка и поддерживающая система плеврального купола образует фиброзную шейногрудную перегородку. Поддерживающая структура плеврального купола прочно соединяет седьмой шейный позвонок с первым ребром. Здесь мы также часто находим дисфункции, негативно модифицирующие черепную механику.

Фасции на уровне средостения

Плевра делится, позволяя ножке легкого проходить через нее, в свою очередь, окружая эти ножки. Под воротами ее границы соединяются и образуют связки легких. Эти связки затем спускаются к диафрагме.

Бронхо-диафрагмальная мембрана разделяет переднее и заднее средостение. Между всеми органами, которые находятся в этой мембране, создается взаимное натяжение. Эти органы следующие: бронхиолы (сверху), перекард (спереди), пищевод (сзади), легкие (сбоку) и диафрагму (снизу). Это та частая область фиксаций, которую рекомендуется тщательно исследовать.

Перикард (сердечная сумка) соединен с костными образованиями грудной клетки и диафрагмальной мышцей связками. Позвоночноперикардиальные связки начинаются в сагиттальных отделах эдоперикардиальной фасции (глубокий апоневроз) от С-7 до Th-4. Они фиксируются на правой и левой стороне верхней части этой сумки. Верхняя стерноперикардиальная связка, которая отделяет сумку от рукоятки грудины, фиксируется на сумке в начале артериальных магистралей. Нижняя стерноперикардиальная связка соединяет нижнюю часть перикарда с задней поверхностью грудины и мечевидным отростком. Диафрагмальноперикардиальные связки являются расширениями эдоперикардиальной фасции.

Васкулярные пояса простираются от основания черепа к перикардиальной сумке, и находятся в связи с другими фасциями. Их остеопатические нарушения оказывают влияние на соседние костносуставные структуры, ткани шеи и их кровоснабжение, а также на черепную механику.

Грудная диафрагма представляет собой продолжение глубокой системы апоневроза между грудной клеткой и брюшиной. Она образована центральной фиброзной перегородкой в форме клеверного листа и центрального сухожилия, которое делит ее на средние, правые и левые листочки. Ножки дифрагмы окаймляют переднюю поверхность позвонков и располагаются по бокам по отношению к аортальному отверстию.

Связки поддерживающие 12-перстную кишку, связка Treitz, простираются к правой и левой ножкам диафрагмы. Эта связь создает согласование между 12-перстной кишкой и диафрагмой.

Фасции на уровне брюшины

Глубокая система продолжается в виде апоневроза поясничной мышцы, которая соединяется с подвздошной фасцией. В брюшине глубокая система делится на две фасциальных цепи, которые имеют продолжение на нижних конечностях. Апоневроз поясничной мышцы простирается по бедренной кости и имеет общее место вставления с подвздошной фасцией и бедренным апоневрозом на паховой связке. Эти общие вставления показывают, что поверхностная и глубокая система являются непрерывными.

Глубокая абдоминальная система и апоневроз ягодиц вставляется на каждой стороне подвздошной кости. И снова мы видим связь между двумя системами. Можно сказать, что поверхностный апоневроз нижних конечностей является не только частью поверхностной системы апоневроза, но и взаимосвязанной с ней глубокой системой. Эти также относятся и к верхним конечностям, в центре этой передачи лежит ключица, к которой прикрепляются как фасциальные структуры плечевого пояса, так и грудной клетки (средостения).

Фасции, относящиеся к сосудистой системе

Сосудистая система в основном принадлежит к глубокой фасциальной системе, которая присоединяет ее ко всем фасциям тела. Любая фиксация артериального сегмента может способствовать цепи остеопатических изменений.

Фасции, относящиеся к висцеральной системе

Органы грудной клетки и брюшины относятся к глубокой фасциальной системе, играя роль связок и брыжеек. Висцеральное поражение не остается локализованным, но имеет реперкуссии на другие области тела посредством глубокой системы.

ТВЕРДАЯ МОЗГОВАЯ И СПИННОМОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКИ

Фасциальная система - твердая мозговая оболочка представляет собой вид фиброзной ткани, которая окружает нервную систему внутри черепа и позвоночника.

Фасции на уровне черепа

Твердая мозговая оболочка состоит из двух листков, которые склеены между собой за исключением уровня венозных синусов. Наружная оболочка проходит по внутренней поверхности костей свода черепа. На уровне синусов (пазух, полостей) твердая мозговая оболочка отходит от костей. Два листка оболочки складывается вдвое, образуя мозжечковый намет, серп большого головного мозга и серп мозжечка. Эти оболочки создают взаимное натяжение внутри черепа. Они также разделяют полость черепа и окружают венозные синусы.

Намет мозжечка отделяет мозг от мозжечка. Его внутричерепные вставления находятся в строгой связи с внечерепным вставлением поверхностных фасций. Намет мозжечка является диафрагмой черепа и относится к поперечным системам.

Серп большого головного мозга создает сагиттальное разделение церебральных гемисфер и относится к продольным системам. Серп мозжечка разделяет сферы мозжечка. Серп большого головного мозга разделяет сферы большого головного мозга.

NB! Места прикрепления мозжечкового намета и серпа к костям черепа более подробно рассматриваются в разделе “СИСТЕМАТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА”.

Фасции на позвоночном уровне

Твердая спинномозговая оболочка соединяет затылок с крестцом копчиком. Внутри позвоночного канала внешняя оболочка краниальной твердой мозговой оболочки известна как вертебральная надкостница. Позвоночная твердая мозговая оболочка представляет собой продолжение внутренней краниальной твердой мозговой оболочки и, таким образом, находится в прямой связи с мембранами взаимного натяжения.

Имеется только несколько костных вставлений твердой спинномозговой оболочки. Они включают большое затылочное отверстие, заднюю поверхность тел второго и третьего шейных позвонков, а также переднюю часть второго сегмента крестца.

Твердая спинномозговая оболочка заканчивается filum terminate, которое проходит через крестцовое отверстие и соединяется с надкостницей копчика.

На уровне позвоночного отверстия твердая спинномозговая оболочка разветвляется, создавая пространство для нервных корешков (так называемые “дуральные мешки”), которые в межпозвонковом отверстии заканчиваются плотными манжетками вокруг нервных корешков, а затем переходят в эпиневрий (соединительнотканная оболочка нерва).

Вследствие перечисленных выше морфологических особенностей, не только центральная, но и периферическая нервная система находится в тесной биомеханической связи с фасциями твердой мозговой оболочки.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ФАСЦИИ

Считается, что эти фасции играют незначительную роль в биомеханике тела. Однако их следует принимать во внимание, так как они являются местом важных биологических процессов. Поверхностные фасции проходят по коже. Они отделены от дермы (собственно кожи) подкожной тканью, через которую проходят нервы и кровеносные сосуды. Поверхностные фасции покрывают практически все поверхностные апоневрозы во всем теле, за исключением апоневрозов лица, ягодиц, кистей рук и ступней.

Поверхностные фасции тесно связаны со всеми другими системами апоневрозов, особенно на уровне черепа и паховых связок. Это объясняет, тот факт, почему проблема в одной системе имеет реперкуссии на уровне поверхностных связок и наоборот.

ГЛАВА №3

ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

С точки зрения остеопатии нормальное функционирование организма поддерживается четырьмя основными системами. К этим системам относятся:

■ париетальная система (подвижность и функции опорно-двигательного аппарата);

■ висцеральная система (подвижность и функции внутренних органов);

■ краниосакральная система (подвижность черепных структур, крестца и крестцово-подвздошных суставов);

■ психоэмоциональная система (влияние стрессов и подавленных эмоций на соматические симптомы).

Все системы в норме должны находиться в функциональном равновесии. Ключевая роль в телесной регуляции принадлежит краниосакральной системе. При помощи краниосакральных техник возможна диагностика и лечение краниальных и телесных структур, а также осуществление контроля эффективности проводимого лечения другими методами.

Ограничения подвижности в остеопатии принято называть рестрикциями (остеопатическими повреждениями или соматическими дисфункциями). Рестрикции могут проявляться как блокировки или сублюксации в суставах; в фасциях в виде спаек или рубцов; на висцеральных скользящих поверхностях - как гиперемия.

В зависимости от повреждающей силы источника и возможностей регуляции организма, в начале рестрикция всегда обратима и функциональна. При возникновении рестрикции в тканях происходят изменения их вископластичных и вискоэластичных свойств, снижается кровоснабжение и нарушается микроциркуляция. Эта патологическая ситуация может усиливаться и привести к ишемии ткани или какого либо органа. Чем меньше компенсируется рестрикция регуляторными возможностями организма, тем сильнее проявляется клиническая картина в виде локальных, или чаще не локальных симптомов (болевая ирритация, воспаление, либо инфекции). Следует также указать на суммационные эффекты рестрикций. Если ограничение подвижности сохраняется длительное время, то происходят морфологические изменения в тканях и органах. По причине повышенной активности миофибробластов увеличивается количество коллагеновых волокон, изменяется форма эластиновых волокон (так называемая “хаотичная структура”). Они теряют способность к динамике, ограничение подвижности становится необратимым и закрепляется в ткани. Ткань при этом “преждевременно стареет”. Потеря функциональной способности ткани определяет ее форму (А.Т. Steel: “.. .форма и структура взаимоопределяют друг друга”).

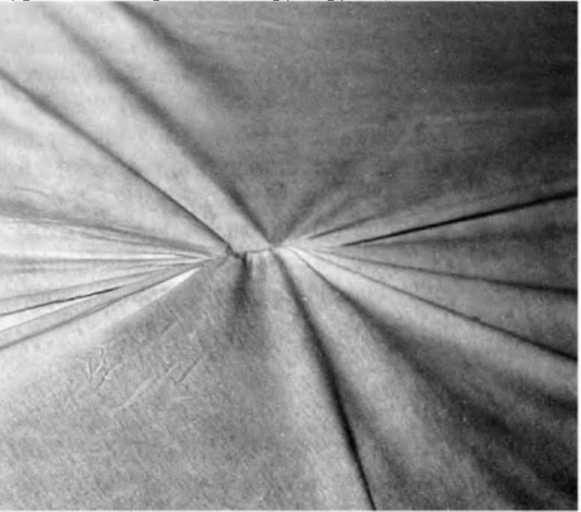

Рис. №3 - Модель фасциальной рестрикции.

Рис. №4 - Модель нескольких фасциальных рестрикций

На близлежащие ткани рестрикция оказывает центростремительное воздействие. Все фасции тела оказываются под воздействием этих сил (см. рис. №3 и №4). Как следствие, возможно возникновение новых ограничений подвижности. Первоначальная рестрикция в этой цепи называется первичной.

Рестрикция (остеопатическое повреждение), как уже было сказано, характеризуется как ограничение подвижности структуры. Однако это определение является верным только относительно, и мы хотим внести некоторую ясность в это определение.

Рестрикция не является просто аналогом смещения или неправильного положения. Этот факт часто является источником ошибки в диагностике и лечении. Мы делаем различие между тем, как может проявляться рестрикция и тем, что создает рестрикцию. Многие дисбалансы в положении тканей могут являться просто адаптацией. Именно с этим фактом связаны ошибки в формировании тактики лечения, когда терапевт буквально “вязнет” в коррекции локальных (в большинстве своем вторичных) дисфункций, превышая время лечебного сеанса. Практика показывает, что

обычно после такого “плодотворного” сеанса через 2-3 дня жалобы пациента возобновляются и нередко усиливаются.

О рестрикциях судят не столько по амплитуде движения, сколько по резистентности тканей, выявляемой специальными тестами, о которых мы подробно рассказываем на наших семинарах. Характерным признаком рестрикции является тканевой барьер. Он включает блокирование или четкое противодействие структур даже при малейшем натяжении.

Какова же природа этого тканевого противодействия? Элементы, которые определяют механический барьер, могут включать в себя напряженность суставов, мышечную контрактуру, фасциальное напряжение межкостную неэластичность, или тканевую психосоматическую фиксацию. Фактически, существует гистологический процесс, который ясно объясняет физиологический механизм всех остеопатических нарушений. Это процесс рубцевания соединительной ткани.

Этиология рестрикций

Причинами рестрикций могут быть следующие повреждающие факторы:

■ физические (например, травма, чрезмерная физическая нагрузка);

■ психические (подавленные эмоции);

■ химические (неправильное питание, побочное действие лекарственных препаратов, различные интоксикации).

NB! Следует отметить, что любой фактор, который начинает процесс рубцевания, может также быть причиной рестрикции.

Физические травмы являются наиболее возможной этиологией рестрикций. Сюда входят все несчастные случаи (падение, неловкое движение), повторные микротравмы и нарушения осанки. Следует помнить, что несчастный случай, в результате которого пациент обратился за помощью к врачу, является “последней каплей уже переполненной чаши”. Краниосакральные техники являются методом выбора для коррекции

последствий травмы, начиная с ее острого периода и до отдаленных последствий.

Инфекционные агенты также способны вызывать многие рестрикции. Как сами бактерии и вирусы, так и продукты их метаболизма создают ответный защитный механизм, что приводит к воспалительной реакции. Эта воспалительная реакция может быть начальной точкой в процессе, который мы идентифицируем как процесс рубцевания. Если создается рестрикция, то в дальнейшем она вызывает биомеханическую дисфункцию, что приводит к еще большей уязвимости организма. Таким образом, создается патологический цикл рецидивов. Инфекция создает рестрикцию, которая, в свою очередь способствует облегченному повторению инфекционного заболевания. Краниосакральные техники восстанавливают нормальные защитные механизмы организма. Это способствует повышению сопротивляемости организма инфекционным агентам, а также быстрейшему разрешению острой или хронической инфекционной патологии. В этом случае краниосакральные техники могут использоваться в связи с другими методами лечения.

Стресс является психологическим фактором, который имеет большое влияние на наше общее состояние здоровья. Рестрикции могут создаваться нарушением душевного равновесия, чрезмерными волнениями, желаниями и страстями, умственной перегрузкой или любым другим психологическим стрессом. Из всех психоэмоциональных факторов, по нашему мнению, до 90% занимает страх (тревога). Причем, этот страх выступает не явно, а представляет собой некое подобие “подводной части айсберга” и проявляется типичными рисунками напряжения тканей в теле, формируя своеобразную “остеопатическую конституцию” (см. ниже в этой же главе).

Стресс порождает различные напряжения в теле, которые становятся рестрикциями. Краниосакральные техники позволяют нам точно ставить диагноз всех тканевых изменений, найденных во время осмотра, включая соматоэмоциональные связи.

Патогенетические механизмы формирования эмоциогенных рестрикций связаны с тем, что сокращение различных миофасциальных групп (типичная флексионная поза, к примеру) приводит к “выдавливанию” из мышц больших объемов крови, которая перераспределяется через сосудистое русло (по ходу процесса вызывая отек сосудистой стенки) в клетчатку, паренхиматозные органы, головной и спинной мозг. В дальнейшем повышенное внутритканевое давление приводит к перестройке соединительной ткани, запуская процессы фиброза и склероза (т.е. рубцевания).

Организм подвергается многочисленным расстройствам со стороны внешней среды, вызываемые климатическим фактором, питанием и диетой, определенными медикаментами, загрязнениями и ритмом жизни. Все это, возможно, является причинами рестрикций. Однажды созданная, тканевая фиксация может нарушить систему ауторегуляции и адаптации организма к внешней окружающей среде. И наоборот, нейтрализация рестрикций будет способствовать восстановлению гомеостаза. Это, в свою очередь, повышает резистентность организма и снижает силу воздействия вредных факторов окружающей среды на его метаболизм.

Процесс образования рестрикций и так называемого “преждевременного старения” ткани представляет собой ее рубцевание, которое систематически развивается в трех стадиях:

1. Воспаление.

Воспалительная реакция является неспецифическим защитным механизмом организма, который сталкивается с агрессией (физическая травма, химический фактор, бактериальная инвазия, психологический стресс и т.д.). Признаки воспаления следующие:

■ припухлость вследствие расширения сосудов и увеличения капиллярной проницаемости;

■ боль вследствие раздражения нервных волокон и давления отека;

■ жар, вследствие местной гиперемии;

■ покраснение, вследствие увеличения васкуляризации (новообразования кровеносных сосудов).

В сократительных тканях, таких как скелетные мышцы, гладкая мускулатура внутренних органов, сердечная мышца, мышцы, покрывающие артерии, эта стадия воспаления обычно связана с мышечными спазмами. Отек и мышечный спазм создают чрезмерное натяжение (давление) на ткань, что составляет первую стадию остеопатического повреждения.

Несмотря на его острые и порой сильные проявления, воспаление остается физиологической реакцией. Обычно это обратимая стадия. Полное выздоровление может быть спонтанным или осуществляться с помощью симптоматического или общего лечения.

2. Фиброз (разрастание волокнистой соединительной ткани).

Стадия фиброза соответствует тканевой реорганизации, которая следует за стадией воспаления, которая была очень выраженной, очень длительной или регулярно возобновлялась. Коллагеновые волокна пораженной соединительной ткани увеличиваются в количестве и имеют различную ориентацию в зависимости от оказываемого давления на ткани. Увеличение количества коллагеновых волокон создает тканевую зону, которая становится более адгезивной (связующей) и более прочной, чем окружающие ткани. Как результат - коллагеновая ткань склеивается.

Стадия фиброза при рестрикциях не является спонтанно обратимой. Однако, последовательное проведение терапии, дает возможность достижения лучшей реорганизации соединительной ткани и полной или частичной нормализации ее подвижности на этом уровне.

3. Склероз (фиброзное уплотнение).

Склероз является последней стадией процесса патологического рубцевания ткани. Вследствие недостатка васкуляризации, изменения ткани (ее затвердевание) усиливается. На этой стадии мы обнаруживаем обызвествление сухожилий, экзостоз (нарост на кости), склероз артерий, кожный кератит, и т.д.

Хотя стадия склероза и не является обратимой (или минимально обратимой), лечение специальными мануальными техниками, как правило, повышает адаптационную способность организма к этому нарушению. В результате такого лечения достигается стабилизация процесса деградации ткани, который был запущен либо его минимизация.

Процесс фиксации тканевого поражения не всегда является линейным процессом, который мы описали. Стадия фиброза может включать воспалительные проявления, наблюдаемые при обострении заболевания. Различные стадии поражения могут сосуществовать внутри одной и той же области дисфункции. Иногда, даже после адекватно проведенного лечения, пациенты могут давать такие реакции, как “тугоподвижность”, боль и утомляемость, что предполагает наличие феномена “обратного развития симптомов”. Иными словами - стадия фиброза, и даже стадия склероза, могут вернуться к первоначальной стадии воспаления.

NB! Следует отметить одну гистологическую особенность соединительной ткани: соединительная ткань является единственной тканью тела человека, которая имеет способность к рубцеванию.

Эта физиологическая особенность соединительной ткани подразумевает, что все анатомические структуры мезодермального происхождения могут иметь склонность к рестрикциям. К структурам мезодермального происхождения (см. главу, посвященную анатомии и эмбриологии соединительной ткани) относят не только мышцы и фасции, но также кости и кровеносные сосуды. С этой точки зрения сокращение мышц, фиброз фасций, блокада суставов, отклонение костей от линий силы, кожная фиксация, спайки внутренних органов, или спазм артерий являются различными проявлениями одних и тех же процессов остеопатического повреждения. Это объясняет, почему очень важно рассматривать все виды соединительной ткани как возможные места локализации рестрикций

В любом месте тела, будь то череп, крестец, или грудная клетка, можно идентифицировать и локализовать все рестрикции простыми способами тестирования.

Пальпацией при рестрикциях, прежде всего, обнаруживается увеличение напряженности и набухание поврежденной ткани. При контроле подвижности изменяются ее барьеры, ощущения конца движения и актуального положения покоя. Для описания функционального расстройства используется актуальное положение покоя и направление движения, выполняемое с большей легкостью, которые определяются при помощи диагностических тестов.

ТЕСТ 1 - МЕСТНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ

После первичного контакта пальца или ладони терапевта с телом пациента, с использованием силы давления не более 5-10 гр. в качестве индукции (см. рис. №5) следует обратить внимание, в какую сторону уводит палец или ладонь, (смещение происходит в сторону к рестрикции).

ТЕСТ 2 - КРЕСТ КООРДИНАТ

Пальпаторные прикосновения выполняются с различной силой нажатия пальцем или ладонью. Во время пальпации, в зависимости от глубины погружения и в каждом отдельном случае, различные слои ткани движутся с различными силами смещения внутри креста координат. Вследствие центростремительной тяги рестрикции движение становится более легким в направлении к рестрикции, более вязким в стороны от нее. Дальше от рестрикции, либо в ее центре, смещение ткани происходит равномерно во всех направлениях (см. рис. №5). Кроме этого обращают внимание на качество ощущений, возникающих при пальпации. Особенно следует сосредоточиться на определении наиболее легкого направления прохождения импульса индуцируемого движения тканей.

Локализовать рестрикцию и цепи рестрикций можно при помощи так называемых тракционных проб (см. рис.№6)

Рис. №6 - Модель тракционной пробы для локализации рестрикции

На фото №6 простыня представляет собой модель фасции, монетка на простыне - модель фасциальной рестрикции, а складки на простыне - модель деформирующего влияния рестрикции на фасцию при тракции. Прикладывая незначительное тракционное усилие за края простыни (тканей тела) мы можем ощутить разницу в напряжении наших рук и с закрытыми глазами определить локализацию монетки (т.е. рестрикции в тканях). Это упражнение весьма полезно для тренировки начинающих специалистов в области краниосакральной терапии и на наших семинарах мы его регулярно практикуем.

Распознавание рестрикций и их локализация в теле пациента проводится путем особого качества восприятия терапевта, именуемого перцепцией (от лат. Perceptio - представление, восприятие - целостное, интегральное отражение явлений внешнего мира, а в нашем случае - сопротивление тканей), возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные уровни сенсорных систем живого организма.

Г. Лейбниц понимал перцепцию, как смутное бессознательное восприятие, т.е. на лицо наличие так называемых метафизических феноменов, или иными словами - ноуменов (явлений нематериального мира). В начале двадцатого века эта проблема волновала многих философов «серебряного века». Они понимали, что есть что-то, стоящее за этим миром материальной действительности. Ещё Кант или до него уже многие философы говорили, что существует внешнее и внутреннее. Явление и сущность. Феномен и ноумен.

Чтобы нагляднее проиллюстрировать наши мысли, можно привести такой простой пример. Возьмите компьютер. Если заглянете внутрь, то вы увидите множество проводников, множество деталей. И если вы даже будете изучать эти детали досконально методами физики, вы всё равно не поймёте, что такое компьютер, что составляет его сущность. Так вот, сущность компьютера составляет программа. Программа это нечто иное, чем те самые детали, без которых компьютер не будет работать. Но в то же время без программы

компьютер превращается просто в ненужный никому железный хлам. Так вот, по такому же принципу и создан человек - как единое целое.

NB! Можно сказать, что под перцепцией подразумевается восприятие объектов материального мира (характеристик тканей тела) не так, как мы воспринимаем их нашими органами чувств, а такими, какие они есть на самом деле.

Впервые в литературе мы встречаем подобные идеи в начале XX века у Хинтона, который делал попытки определить четвертое измерение и со стороны физики, и со стороны психологии. Изрядное место в его книгах занимает описание метода предложенного им приучения сознания к постижению четвертого измерения (целостного восприятия объекта). Это длинный ряд упражнений аппарата восприятий и представлений с сериями разноцветных кубов, которые нужно запомнить сначала в одном положении, потом в другом, в третьем и затем представлять себе в различных комбинациях.

Основная идея Хинтона, которой он руководствовался при разработке своего метода, заключается в том, что для пробуждения «высшего сознания», т.е. перцепции в нашем понимании, заключается в том, что необходимо «уничтожить себя» в представлении и познании мира, приучиться познавать и представлять себе мир не с личной точки зрения (как это обычно бывает), а таким, каков он есть на самом деле. При этом, прежде всего, надо научиться представлять вещи не такими, какими они кажутся, а такими, какие они есть, хотя бы просто в геометрическом смысле; после чего появится и способность познавать их, т.е. видеть такими, каковы они есть, а также и с других точек зрения, кроме геометрической.

Хинтоном описывается целая система упражнений с сериями разноцветных и имеющих разные названия кубиков, из которых составляются всевозможные фигуры все с той же целью уничтожить субъективный элемент в представлении и таким образом развить способность воспринимать вещи через перцепцию.

Единичные и глобальные остеопатические нарушения

Под единичным остеопатическим нарушением принято считать наименьшее (минимальное) опознаваемое остеопатическое нарушение, обнаруженным при общем обследовании. В качестве примеров единичных остеопатических нарушений можно привести дисфункцию скуловой кости или сошника, или дисфункцию L5.

Из всех отдельных остеопатических нарушений, которые обнаруживаются во время обследования, ни одно не имеет одной и той же интенсивности, или одной и той же значимости.

Потенциальное количество таких повреждений бесконечно. Они могут объединяться в цепи повреждений, формируя регионарные и общее (глобальное) нарушения.

NB! Чтобы нормализовать многочисленные поражения, которые мы обычно находим у наших пациентов, совершенно нет необходимости корректировать их все. Это будет оказывать только беспокоящее влияние на организм, создавая чрезмерное включение механизмов саморегуляции.

Понимая это, остеопаты принимают концепцию первичного, или основного остеопатического нарушения. Это первичное нарушение обычно находится в центре всех других нарушений.

Определение основного остеопатического нарушения является очень конкретным - это единичное остеопатическое нарушение, которое определяется во время обследования пациента в данный момент, и в сравнении со всеми другими рестрикциями имеет самую большую степень тканевого противодействия.

У каждого пациента патологическая цепь, исходящая от первоначальной рестрикции может быть разная. Простым примером первичного нарушения является растяжение связок лодыжки, возникающее при травме. Оно может привести к восходящей компенсации ипсилатерального колена, контралатерального крестцово-подвздошного сустава, пятого поясничного позвонка, и т.д. вплоть до сфеноокципитального синхондроза. Представляете, какие могут быть “поразительные результаты” коррекции черепа в данном случае, без установления этой патологической цепи? Причем, первичное растяжение связок лодыжки может не обязательно быть сегментом, наиболее ограниченным в ее подвижности.

Очень важно понимать, что первичное изменение всегда есть то изменение, которое обнаруживается во время нашего обследования и эффективно излечивается «здесь и сейчас». Поэтому не следует устанавливать план лечения, основанный на диагнозе предшествующих визитов.

Считается, что, проведя лечение основного нарушения можно достичь самопроизвольной коррекции других нарушений. Однако, это представление о первичном остеопатическом нарушении, несмотря на хорошую перспективу, остается неясным.

В качестве надежного и хорошо себя зарекомендовавшего метода объективной диагностики основного остеопатического повреждения мы рекомендуем метод компьютерного нейрометамерного анализа (более подробно - см. приложение). Применение этого метода в практике позволяет, в среднем, в 5 раз сократить усилия и время, затрачиваемое терапевтом на одного пациента.

На практике, с целью разграничений первичных и саногенетических рестрикций также можно проводить тесты на взаимную ингибицию, составление таблицы иерархии симптомов и повреждений. Однако, по нашему мнению, это очень трудоемкий и громоздкий подход, так как количество тестов за один прием (к примеру, в концепции “Механического звена” П. Шоффура) может достигать 350-400!

Под Общим или глобальным остеопатическим нарушением подразумевают совокупность отдельных поражений, которые мы обнаружили во время исследования. Ввиду того, что в центре общего нарушения абсолютно идентичные тканевые натяжения сосуществовать не могут, одно их поражений будет иметь большее влияние на ограничение подвижности, чем все другие.

Каждое отдельная рестрикция имеет различный деструктивный потенциал, а совокупность отдельных рестрикций представляет собой не только сумму деструктивных влияний отдельных рестрикций, но и представляет собой более сильную патологическую сущность совершенно иного порядка. По нашему мнению среднестатистический пациент представляет собой совокупность таких патологических сущностей (психосоматических по механизмам формирования) между собой за первенство в подключении к главному “Я” пациента (именно здесь и находятся причины полиморфности большинства современных болезней).

Представьте себе, что мы приходим в картинную галерею, и нас подводят к картине, которая находится перед нашим носом на расстоянии десяти сантиметров. Мы видим пятна, краски, переходим в другое место - снова пятна, краски. А в целом картину мы не увидим. Для этого нужно отойти от картины на несколько метров. Вот так же и нужно посмотреть на пациента. Нужны диагностические подходы, которые основаны не на расщеплении проблемы на симптомы, а на холистическом, т.е. целостном ее видении.

Результатом анализа глобальных остеоптических нарушений более чем 600 сотен пациентов в различных регионах России и бывших союзных республик нами было изучение и описание 4 основных типов глобальных нарушений (рисунков нарушения подвижности), связанные с личностными особенностями пациентов.

Эти глобальные нарушения описаны нами впервые в остеопатической и мануальной практике, они охватывают все тело, регулярно встречаются у пациентов различного пола и возраста (в том числе и у новорожденных), а также при разнообразных жалобах и различных клинических проявлениях. Структура этих глобальных нарушений напоминает матрешку, т.е они располагаются слоями, от более глубоких к поверхностным. К таким выводам нас привел регулярно наблюдаемый феномен последовательной их смены в процессе коррекции. Нами установлены взаимосвязи этих типов нарушений с особенностями характера пациентов, связанных с перенесенными кризисами первого либо третьего года жизни (в психоаналитической интерпретации) и типами перинатальных матриц по С. Гроффу. Ниже нами представлены варианты “послойного” (имеется ввиду во времени) расположения типичных телесных рисунков, “снаружи -

внутрь”.

1. Наиболее наружный тип/слой нарушений, “нереализованных амбиций” тип, в зависимости от региона встречается у 20-30% пациентов, имеет Z-образную геометрию - от правого полутаза, через диафрагму, к левому плечу и левой половине черепа.

2. “Правосторонний гомолатеральный” тип, вне зависимости от региона - не более 5% пациентов.

3.

4. Наиболее частый, названный нами как “тревожный” тип, в основе которого лежит зафиксированный тканями тела тревога и страх, встречается, в зависимости от региона у 70 -80% пациентов и имеет Z-образную геометрию - от левого полутаза, через диафрагму, к правому плечу и правой половине черепа.

5. “Левосторонний гомолатеральный” тип - также вне зависимости от региона, не более 5% пациентов.

NB! В центре всех этих нарушений (перекрестных либо гомолатералъных) всегда находится диафрагмальная мышца (диафрагма грудной клетки).

По нашему мнению, формирование этих типов происходит еще в перинатальном возрасте, в дальнейшем они усиливаются, фиксируются и наслаиваются друг на друга подчиняясь механизму “сгущения опыта”, и представляют собой психосоматические “защиты” нашей травмированной и подавляемой сущности.

При проведении коррекции, мы предложили называть эти нарушения как “стратегии”, т.к. они обуславливают характерный набор терапевтических техник, представленных в виде последовательных шагов в соответствии с разработанным нами алгоритмом. Более подробно диагностику типов и алгоритмы их коррекции мы рассматриваем на наших семинарах.

ТЕХНИКИ КОРРЕКЦИИ

NB! Прежде, чем приступать к коррекции черепа, необходимо предварительно провести коррекцию ключевых периферических дисфункций.

Лечение рестрикций можно проводить локально и не локально. Сила лечебного воздействия всегда должна соответствовать регуляторным возможностям организма пациента. Краниосакральная терапия в своем распоряжении имеют следующие виды лечебных техник:

- работа с фасциями

- работа с ритмом, как методика “точки покоя”, или “ведение” ритма;

- работа с “энергией ”.

Все эти лечебные техники применимы в любой части тела. Искусство терапевта состоит в том, чтобы избирательно применить адекватно выбранную технику или их комбинацию. Управление всем лечебным процессом берет на себя не терапевт, а тело пациента, которое может сказать нам нечто другое и гораздо более достоверное, чем сам пациент при изложении жалоб. Выражениями тела являются мимика, жесты и осанка, находящиеся в тесной взаимосвязи с рестрикциями.

При снятии активной рестрикции ткань расслабляется, фасции снова обретают нормальную подвижность. При повторном контроле подвижности наблюдается

изменение барьеров, ощущения конца движения и актуального положения покоя. Ритм более нигде не тормозится и свободно распространяется по всему телу. Этот процесс снятия рестрикции и расслабления ткани называется релиз (release).

Рестрикция считается пассивной или глухой, если она не влияет на краниосакральный ритм, не оказывает центростремительной силы и при лечении у пациента не возникает терапевтических феноменов.

Краниосакральная терапия предоставляет возможности выявлять рестрикции и проводить их лечение. Она является ключевой частью мануальной медицины и предлагает вышестоящие в функциональном отношении телесные системы. Важнейшими из них являются краниосакральный ритм и фасции, которые имеются в любой части тела и могут использоваться как с терапевтической целью, так и с целью контроля эффективности других методов лечения.

Ниже перечислены основные методы диагностики и лечения. Граница между обследованием и лечением подвижна. Обследование переходит в лечение и наоборот.

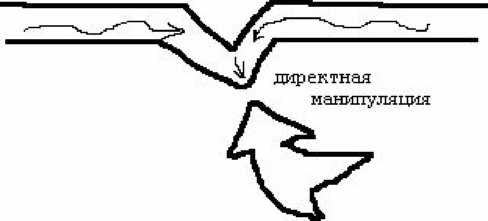

ОСВОБОЖДЕНИЕ (РЕЛИЗ)

Upledger разработал простые освобождающие виды техники для ограниченных участков тела. При этом лечение происходит в несколько этапов. Сначала ткань сдвигается в том направлении, которое не вызывает сопротивления и указывает на самую высокую степень свободы подвижности. Этот метод точно противопоставлен прямой манипуляции (рис. №7), при которой ткань сдвигается навстречу сопротивлению, для достижения большей подвижности (к примеру, растяжение при контрактуре, или манипуляция на суставах в направлении их блокирования).

Рис. №7 - Схема прямой (директной) манипуляции (в нижней части рисунка, здесь и далее, схематично указан результат лечения).

Только после этого первого этапа Upledger манипулирует тканью в направлении ограничения. После проведения обследования местным прослушиванием, ткань мягко сдвигается в наиболее свободном направлении, так далеко от заблокированного направления, пока не возникает первое легкое сопротивление. Позиция выдерживается до тех пор, пока в ткани не почувствуется освобождение. Далее тканью манипулируют в направлении ограничения подвижности, пока и там также не наступит освобождение (см. рис.8).

ианипуляи е с амом

СЕ Об ОДНОЪ

направлен

р е зуль т ат

Рис. №8 - Схема проведения техники релиза.

манипуляция е обратной напр авлении

УНИПОЛЯРНЫЙ РЕЛИЗ