- •Глава 1 История метода, основные понятия, научное обоснование.........................

- •Глава 2 Анатомия и эмбриология соединительной ткани и основных фасциальных структур

- •Глава 5 Диагностика и лечение периферических структур при помощи

- •Глава 6 Рекомендации по проведению лечебного сеанса........................................

- •1. История метода, основные понятия, научное обоснование

- •Ventral

- •Ventral

- •4.1 Анатомия черепа

- •4.1.1 Мозговой череп (neurocranium)

- •4.1.2 Лицевой череп (viscerocranium)

- •4.2 Пальпация черепа

- •4.3 Типы нарушений сфено-окципитального синхондроза (synchondrosis sphenooccipitalis)

- •4.5 Диагностика и лечение костей мозгового черепа

- •4.5.2 Теменная кость (osparietale)

- •4.5.3 Височная кость (os temporale)

- •4.5.5 Затылочная кость (os occipitale)

- •4.5.6 Основная кость (os sphenoidale)

- •4.6. Диагностика и лечение костей лицевого черепа

- •4.6.1 Глазница

- •4.6.2 Верхняя челюсть (maxilla)

- •4.6.11 Лечение органов шеи показания

- •4.7.1 Мозговой серп {falx cerebri) краткие анатомические сведения

- •4.10 Техники, применяемые на венозных синусах

- •5. Диагностика и лечение периферических структур при помощи краниосакральных техник

- •5.1 Окципитальный релиз

- •5.4 Поперечные виды техник, лечение диафрагм

- •5.5 Продольные виды техник

- •5. Рекомендации по проведению лечебного сеанса

5. Рекомендации по проведению лечебного сеанса

На каждом сеансе краниосакральной терапии терапевт должен установить с пациентом такой контакт, который определял бы границы между ними. Так как при использовании краниосакральных техник прикосновения рук терапевта достаточно легки, то это воздействие приобретает “нежный” характер. Для того чтобы терапевт не переступил свои границы, он должен четко знать, где находится та грань, которая отделяет его как терапевта от пациента. Терапевт должен проявлять участие, уметь видеть и слушать, быть сочувствующим, уважать пациента, воспринимать его чувство контакта и быть для этого открытым. Если это не возможно, помогает также честность. Практически каждый сеанс может включать в себя сильные регрессивные, (в психоэмоциональном понимании), элементы, которые принято называть соматоэмоциональным освобождением. Это регрессивные элементы можно использовать в терапевтических целях, однако следует указать на возможность возникновение злокачественной регрессии или в редких случаях -психотической реакции. Даже если терапевт решил не использовать в своей работе психотерапевтические элементы, он должен помнить о возможности появления указанных реакций со стороны пациента, так как проведению лечения с помощью краниосакральных техник всегда сопутствует осознанию эмоциональных травм, вызвавших телесные рестрикции, или относящихся к ним “сохраненных” аффектов. Катарсис, аффект или какая-нибудь регрессивная реакция у пациента может наступить у пациента в момент релиза, а особенно при достижении точки покоя (still-point) в комбинации с уравновешенными фасциальными тягами, на высоком уровне напряжения, во время проведения техники раскручивания (significance detector по Upledger) и проявляться следующими признаками:

* Увеличение слезотечения, учащенное сглатывание слюны, чувство “текущего” или внезапно “заложенного” носа.

* Потливость (особенно рук, холодный пот), зябкость, гусиная кожа, дрожь в теле.

* Увеличение слюноотделения (жидкое), либо уменьшение слюноотделения (густое, клейкое).

* Увеличение частоты сердцебиения (“сердце стучит в горле”).

* Изменение частоты и амплитуды дыхания (гипервентиляция, глубокие вздохи).

* Подергивание век при полузакрытых либо полностью закрытых глазах, плавающие движения глазных яблок, широко открытые глаза, “игра” зрачка, нечеткое видение предметов.

* Слабость либо судороги мышц в различных участках тела.

* Увеличение мышечного напряжения (бронирование), в основном концентрического характера, усиленное смыкание зубов, частично с возникновением или усилением болей.

* Моторное беспокойство, частое изменение положения, охватывание руками кушетки (поиск поддержки).

*Мышечная гипотония, частично с возникновением болей в связках, чувство “ватных ног”, головокружение, неуверенность в конечностях.

• Изменение характера и тембра голоса, “проглатывание” слогов, заикание.

• Возникновение функциональных симптомов (чувство кома в горле, давления на грудь, боли и судороги в животе, шумы в кишечнике покраснение, бледность),

• Попытка пациента убежать с приема (к счастью, редко).

Физические признаки, вместе с которыми дают о себе знать аффективные реакции, в основном, основываются на неспецифической активации симпатической и парасимпатической нервной системы. При этом уровень вегетативной активности регулярно, от сеанса к сеансу, увеличивается, пока не произойдет его “разгрузка” в виде соматоэмоционального освобождения (СЭО).

Воспоминание, привязывающее пациента к какой-либо психической травме, часто неосознанно способствует появлению защитной модели поведения, которая находит свое выражение в физических (телесных) реакциях. Для этих реакций характерно повышение мышечного напряжения.

После возникновения СЭО наступает вегетативное успокоение, а в результате последующего уменьшения активности а-мотонейронов - мышечное расслабление, которое четко ощущается, как пациентом, так и терапевтом. В ряде случаев, достигнутая ремиссия будет продолжаться недолго, если не будет раскрыта и не изменена лежащая в основе этого симптомокомплекса ответная реакция пациента, возникающая в ответ на воздействие психотравмирующей ситуации.

Если цель терапии - вызвать регрессию или катарсис, возможно проведение комбинации с другими известными в психотерапии техниками, особенно следует отметить эффективность нейролингвистического программирования, визуализирующих и образных техник.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕАНСА ТЕРАПИИ

• манипулирование или давление пациента на терапевта (скептическое отношение к проводимой терапии, навязывание собственных схем диагностики и лечения);

• отсутствие дистанции у терапевта;

• чувства терапевта, которые выходят за рамки чувства контакта;

• неконтролируемые действия терапевта на основе различных аффектов (к примеру, проведение “интеллектуальных сражений” с пациентом);

• любопытство, желание сенсации типа “чудесного исцеления”(идти на поводу истерической игры пациента);

• потеря цели лечения;

• значительное превышение заранее отведенного времени для проведения лечебного сеанса;

• игнорирование реакций тела пациента на проводимую терапию;

• осуществление регрессивных потребностей самого терапевта;

• сходство травм и особенностей характера у терапевта и пациента, как возможное указание на возникновение проекции;

• использование пациента для решения собственных проблем;

Терапевт всегда должен ориентироваться на собственные ощущения - чувствует ли он себя комфортно во время проведения терапии или испытывает определенный дискомфорт (также и при обычном общении с пациентом). Цель каждого лечебного сеанса - ощутить в теле пациента общее остеопатическое повреждение, краниосакральный ритм и его

модификации в различных участках тела, определить локализацию первичных рестрикций, осмыслить полученные данные и провести лечение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чикуров Ю.В. Остеопатическое лечение внутренних органов: Практическое руководство. - М.:Триада-Х, 2001. -144 с.

2. Чикуров Ю.В. Мягкие техники в мануальной терапии: Практическое руководство - М.: “Триада-Х, 2002. -144 с.

3. Bailey М., Dick L. Nociceptive considerations in treating with counterstrain // J. Am. Osteopath. Assoc.-1992, Mar, 92 (3): 334, P. 337-341.

4. Barge F.H. Life without fear. Chiropractical's major philosophical Tenets.-Publ. Bawden Bros.inc., Eldridge, Iowa.-1987.-145 p.

5. Basham, K.D.A. and A.L. Pauls. “ Phased reflex techniques”. Unpublished article, 1975.

6. Basmajian J.V., Nyberg R. Rational Manual Therapies // Williams & Wilkins. - 1993.

7. Buchmann, J.,Weber, K., Weiche Techniken in der Manuellen Medizin. 2.,uberarb. Aufl. 1997. 128 S. 96 Abb. Hippokrates.

8. Frymann, V.M.: A stady of the rhythmic motions of the living cranium. JAOA, 70: 928-45, Mai 1971.

9. Frymann, V.M.: Palpation in the functional techniques (videotape, color, 60 min) KCOM AV-Dept., No.53-3, 10-23-72.

10. Girardin М., Hoppner J.P. Osteopathie im neurophysiologischen Bereich. Spontane Befreiung einer somatischen Dysfunktion durch Positionierung. 2. Aufl. 1999. 128 s. 167 abb. Hyppokrates.

11. Jones, L. H.: Strain and counterstrain. The American Academy of Osteopathy, Newark, Ohio, 1981.

12. Jones, L.H. “Spontaneous Release by Positioning”. The D.O.,4:109-16, Jan. 1964.

13. Manheim C.J., Lavett D.R. The self-healing body: Craniosacral therapy and somato-emotional release.-Stack, Thorofare, 1989.

14. Rang N.G., Hoppner S. CranioSacrelOsteopathie: Kurzienbuch fur Arzte und Physiotherapeuten.-Stuttgart: Hippokrates-Verlag, 1997.-161 s.

15. Retzlaff, E.W., Mitchell, F.L. and Upledger, J.E.: Sutural collagenous bundles and their innervation in saimuri sciureus.Anatomy records, 187:692,April 1977.

16. Sim J. The concept of health // Physiotherapy 76(7), 423-428 (1990).

17. Upledger, J.E., Kami, Z.: Mehanoelectric patterns during craniosacral diagnosis and treatment. JAOA,Vol. 78, July 1979.

18. Upledger, J.E.: Craniosacral therapy, Somatoemotional release, Your inner physician and You. UI Enterprises, Palm Beach Gardens, Florida, 1991.

19. Upledger, J.E.: Reseach and observations support the existence of a craniosacral system. UI Enterprises, 1995.

20. Upledger, J.E.: Somatoemotional release and beyond. UI publishing, Palm Beach Gardens, Florida, 1990.

21. Willert H.G. Hrsg.: Psychosomatik der Ortopadie. Huber Verlag, Bern, 1990.

22. Woods, D.:Treatment of facial sinus dysfunction, an osteopathic approach. AAO Yearbook, 1973.

ШКОЛА СОМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ® ДОКТОРА

Ю.ЧИКУРОВА

Регулярно проводит научно-практические семинары для врачей, специалистов по физической реабилитации, косметологов и массажистов. В конце семинара выдается сертификат. Проводимые Школой семинары позволяют систематизировать теоретические знания и закрепить практические навыки по следующим темам:

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ НА ЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

1. КРАИИОСАКРАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ЧАСТЬ 1 - ’’РИТМ И ФАСПИИ”

Краниосакральная терапия представляет собой холистически ориентированную самодостаточную систему знаний. Весь обширный материал по данной тематике разбит нами на три большие темы.

Первая тема посвящена вопросам возникновения и прохождения соматического ритма (краниосакрального - в ортодоксальном понимании) в различных регионах тела. В прохождении соматического ритма через различные регионы тела имеются определенные закономерности, в связи с чем, уделяется большое внимание геометрии трехмерного движения различных частей туловища и конечностей.

При рассмотрении соматического ритма в различных регионах туловища и конечностей обращают внимание на такие ключевых характеристиках ритма, как амплитуда, частота, фазы, а также доминирующий вектор движения.

Подробно разбираются поперечные морфо-функциональные структуры “диафрагмы”. Диафрагма, как и меридиан в рефлексотерапии, имеет определенную клиническую картину при поражении, управляет определенными органами и системами, а коррекция ее дисфункций специальными техниками приводит к нормальному функционированию конкретных органов и систем, а также исчезновению симптомов. Все диафрагмы связаны между собой, с самого низу до верху (от стоп до макушки), и по особому алгоритму, по сути, управляют всем организмом.

Много времени уделяется рассмотрению дисфункций ключевой продольной структуры тела - позвоночного столба. Каждый позвонок имеет тесные структурнофункциональные связи с конкретным органом и регионом тела. Проводится рассмотрение этих взаимосвязей, как и методов коррекции продольных дисфункций.

Знание этих уникальных алгоритмов диагностики и коррекции тела позволяет совершенно по-новому, с холистических позиций, взглянуть на причины различных

болезней и их лечение, при этом значительно повысить результативность своей работы, как специалиста.

Семинар представлен как самодостаточный блок теоретических знаний и практических навыков, после его прохождения Вы сможете оказывать реальную помощь своим пациентам и себе.

2. КРАНИОСАКРАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ - ” ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА”

Краниосакральная терапия эффективна не только как средство “улучшения качества жизни” но и при лечении большой группы хронических болезней, определяемых ныне как психосоматические заболевания, а также таких серьезных заболеваниях, как ДЦП и последствия детской послеродовой патологии, головная боль, ликворный гипертензионный синдром, недостаточность мозгового кровообращения, грыжа межпозвонкового диска и др.

После детального освоения закономерностей движения соматического ритма в различных участках тела, следующий этап - это знакомство с уникальными механизмами механики черепных структур. Ритмичные движения костей черепа происходят по определенным правилам. Прежде всего, подробным образом рассматриваются физиология движений и способы определения различных дисфункции ключевых костей черепа -затылочной и клиновидной.

Много внимания уделяется изучению позиций затылочно-клиновидного синхондроза (место сочленения указанных костей) и их соответствий “позициям тела” т.к. правильное понимание и умелая диагностика указанной структуры - залог понимания патобиомеханических процессов во всем организме, от макушки до пят, а также успешной коррекции не только черепных и различных периферических дисфункций.

Изучаемые феномены, при внешнем отсутствии значительных физических усилий, требуют большой концентрации внимания специалиста. Большое значение имеет изначально правильная “постановка рук специалиста” и передача им необходимых ощущений.

Обсуждается понятие интракраниальной мембранной системы, образуемой отростками твердой мозговой оболочки - мозговым серпом и наметом мозжечка. Алгоритмизация диагностических и лечебных мероприятий на костях черепа строится в зависимости от их прикреплений к элементам интракраниальной мембранной системы.

Кроме этого, рассматриваются вопросы диагностической пальпации и коррекции дисфункций каждой отдельной кости мозгового черепа, черепных швов и венозных синусов, а также много других не менее интересных и полезных для практики вопросов.

3. КРАНИОСАКРАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ - “ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА”

Несимметричное лицо, искривленный нос, разные по ширине глазницы, боли и щелканье в области височно-нижнечелюстного сустава... Список можно продолжать долго. Все эти вопросы решают специальные приемы и техники коррекции дисфункций структур лицевого черепа, применение которых не ограничиваются лишь эстетическими результатами, но и имеют выраженный терапевтический эффект при болезнях ЛОР органов, глазных болезнях, нарушениях прикуса, головных болях, сколиозах и пр.

Тесные взаимосвязи лицевого черепа (висцерокраниум) со структурами мозгового черепа (нейрокраниум) и висцеральной шеи (следовательно - всего тела) часто предполагают ключевое значение соматических дисфункций лицевого региона, причины, которых, как правило, эмоционального генеза. Известно, что жевательная и мимическая мускулатура имеет определенные нейрофизиологические особенности, обусловленные, как межполушарной асимметрией, так и другими причинами.

На семинаре подробно рассматривается физиология движения костей лицевого черепа и их функциональные взаимосвязи с миофасциальными структурами и другими тканями, а также алгоритмы коррекции. Большое внимание уделяется интраоральным техникам коррекции соматических дисфункций различных регионов лица.

Знание этих алгоритмов и техник коррекции дисфункций лицевой области позволяет эффективно оказывать всестороннюю помощь нашим пациентам.

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

4. КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ТАЗА И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Большинство наших пациентов имеют “проблемы со спиной”. Чаще всего приходится выслушивать их жалобы на боли, локализация которых - поясничный отдел позвоночника, тазовый регион и нижние конечности. Наиболее частая причина этих болей в зрелом возрасте - остеохондроз позвоночника и грыжа межпозвонкового диска.

Без преувеличения можно сказать, что второй по частоте (после ОРЗ) диагноз - это дорсалгия, (если дословно - боль в спине, см. МКБ-Х). Подробнее, тактика ведения пациентов с различными типами дорсалгий, рассматривается на одноименном семинаре, где в зависимости от различных критериев клинической картины дорсалгии, наличии корешкового синдрома либо нестабильности ПДС, представлены авторские алгоритмы применения различных методов соматической интеграции.

Дисфункции поясничного отдела позвоночника неразрывно связана с дисфункциями тазового региона и нижних конечностей, поэтому способы диагностики и коррекции дисфункций этих регионов рассматриваются вместе. Проводится отработка практических навыков коррекции функциональных нарушений поясничного отдела позвоночника через индикаторные точки.

Семинар рассчитан на 3 дня и посвящен, в основном, изучению базовых мягких мануальных техник - орто-биономии и сегментарного позиционарования (применительно к данному региону тела). Техника сегментарного позиционирования является авторской разработкой д-ра Ю.Чикурова.

Большое внимание уделяется простым и эффективным методам коррекции различных дисфункций крестца и подвздошных костей, функциональной разницы длины нижних конечностей (ФРДНК) и еще многим другим интересным и полезным вещам.

Более подробно с техниками, рассматриваемыми на семинаре, можно ознакомиться в практическом руководстве Ю.Чикурова ’’МЯГКИЕ МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ”, от московского медицинского издательства “Триада-Х”.

5. КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Семинар рассчитан на 3 дня. Предлагаются к рассмотрению вопросы диагностики и коррекции очень важных, в клиническом отношении, регионов тела. В первую очередь -это шейный отдел позвоночника. Тесные морфо-функционалные взаимосвязи различных отделов позвоночника предполагают холистические подходы в коррекции их дисфункций. В основе техник соматической интеграции шейно-грудного региона - рациональные сочетания таких методов, как мягкие мануальные техники, остеопатия, краниосакральная терапия, орто-биономия, кинезотерапия и пр.

Рассматриваются уникальные авторские методы коррекции "висцеральной шеи". Предлагаемые нами алгоритмы просты в исполнении, высокоэффективны и безопасны для пациента

Известно, что "ключом" к проблемам шейного региона является ключица и лопатка, поэтому большое внимание уделяется способам диагностики и коррекции дисфункций пояса верхних конечностей и грудной клетки. Коррекция дисфункций различных отделов грудного отдела позвоночника (верхнего, среднего и нижнего) имеет свои алгоритмы и тонкости исполнения.

Способы соматической интеграции, рассматриваемые на этом семинаре, имеют определенные отличия от техник, рассматриваемых на семинаре по пояснично-тазовому региону. Тесные клинико-функциональные взаимосвязи шейного отдела позвоночника и пояснично-тазового региона предполагают обязательное участие в нем.

Более подробно с названными техниками можно ознакомиться в практическом руководстве Ю. Чикурова ’’МЯГКИЕ МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ”, от московского медицинского издательства “Триада-Х”.

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

6. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР.

Диагностика и коррекция дисфункций висцеральных органов занимает одно из центральных мест в нашей концепции соматической интеграции. Это обусловлено не только висцеро-вертебральными и прочими висцеро-соматическими нервными связями, но и более глубокими системными отношениями (в том числе - психосоматическими).

Представления ранних висцеральных остеопатов и прочих висцеральных хиропрактиков о механизмах лечебных эффектов, при проведении различных висцеральных манипуляций, оказались, в большинстве случаев, надуманными и умозрительными (в качестве примера можно привести описания теорий “висцеральных артикуляций”, а также размышлений о том, как “смещенный копчик опускает органы малого таза” и.т.п.)

На сегодняшний день можно с определенной долей уверенности утверждать, что большинство локальных лечебных эффектов от классических висцеральных манипуляций обусловлены внсцеро-внсцеральными нейро-вегетатнвнымн связями и объясняются нормализацией тонуса гладкой мускулатуры и улучшением кровоснабжения органа, подвергнутого манипуляциям, а также применением техник, корректирующих соматический ритм висцеральных структур. Некоторые регионарные и общие эффекты висцеральных манипуляций также можно объяснить рефлекторными механизмами. Однако, причины возникновения лечебных эффектов при работе с соматическим ритмом, при условии их регулярной повторяемости и воспроизводимости различными специалистами, на сегодняшний день не укладываются в рамки существующей медицинской парадигмы и требуют для своего объяснения совершенно другой точки зрения.

Оригинальная авторская концепция диагностики и коррекции висцеральных структур, составляющая основу этого семинара, отличается от классической висцеральной остеопатии, как теоретическими аспектами, так и практическими приемами. Предлагаемые техники и алгоритмы их применения отличает высокая эффективность, быстрое наступление клинического эффекта, мягкость исполнения и комфортность для пациента.

Более подробно с базовыми сведениями по висцеральной остеопатии можно ознакомиться в одной из первых книг доктора Ю.Чикурова “ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ”, от московского медицинского издательства “Триада-Х”.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, РЕАБИЛИТОЛОГОВ И МАССАЖИСТОВ

7. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ® МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИПА И ШЕИ

Научно - практический семинар, продолжительностью 3 дня, рассчитан на врачей -косметологов, реабилитологов, и массажистов.

В последнее время все более привлекательными становятся интегрированные мануальные методы эстетического воздействия, применяемые для достижения природной красоты и телесной гармонии. Им посвящают отдельные обширные темы на съездах и конгрессах по эстетической медицине, пишутся статьи в журналах.

Благодаря длительной практической работе, наблюдениям и исследованиям, нами был разработан и внедрен в практику новый комплексный метод мануального эстетического моделирования лица и тела под названием “Эстетическая интеграция®”. Основные эффекты достигаются направленным воздействием на миофасциальные структуры лица и шеи по специально разработанному доктором Ю.В. Чикуровым алгоритму.

Цель метода эстетической интеграции® - вернуть тканям естественное состояние посредством комфортных и безопасных для пациента техник. Все приемы выполняются только руками специалиста. Хотелось бы заметить, что это не приемы классического массажа и ничего общего с ним не имеют.

В результате применения метода эстетической интеграции® на лице и шее у пациентов наблюдаются:

1) Улучшение кровообращения, активация венозного и лимфоттока тканей головы и лица, что положительным образом отражается на внешнем виде и трофике мягких тканей лица.

2) Нормализация тонуса мимической и жевательной мускулатуры - приводит к естественному лифтингу лица.

3) Уменьшение отечности лица, “синих кругов” под глазами, выраженная коррекция второго подбородка, разглаживание морщин, появление естественного розового цвета кожи, а также улучшение трофики кожных покровов.

4) Нормализация психоэмоционального состояния путем воздействия на мимические мышцы лица и эмоционально-мышечные блоки тела. Любая эмоция, как положительная, так и отрицательная вызывает включение естественных нейро-моторных механизмов, приводящих к изменению мимики и появлению характерных морщин.

Методика эстетический интеграции® доступна в освоении, а также комфортна для пациента, удобна и результативна в применении.

8. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ® ТЕЛА

Научно - практический семинар, продолжительностью 3 дня, рассчитан на врачей

- косметологов, реабилитологов, и массажистов.

Эстетическая интеграция® тела - принципиально новая концепция в эстетической медицине, в основе которой лежат уникальные мягкие мануальные техники, целенаправленно воздействующие на фасции и мышцы с эстетической и оздоровительной целью.

Тесная взаимосвязь кожи, подкожной жировой ткани, поверхностных фасций и мышц, предполагает комплексное воздействие на них. В результате применения методов эстетической интеграции® на различных участках тела у пациентов наблюдаются:

1) Коррекция кожно-миофасциальных дисфункций (“мышечной брони”) путем достижения миофасциального баланса. Эффекты проявляются в уменьшении застойных явлений в подкожной клетчатке лица, шеи, туловища и конечностей (лимфодренажный эффект).

2) Коррекция естественных статических и динамических компонентов двигательного стереотипа. Эффекты проявляются в достижении симметричного расположения различных частей тела относительно главных осевых линий (высота плеч, длина ног и т.п.), исчезновении либо значительном уменьшении сутулости, “отвисшего” живота и т.п.

3) Стимуляция естественных дезинтоксикационных функций организма; эффекты прогнозируемы и выражаются в” улучшении качества жизни”, а также нормализации цвета кожных покровов и глаз.

4) Выраженный психосоматический эффект за счет сомато-эмоционального релиза. Все пациенты отмечают уменьшение “нервозности”, беспокойства, появления ощущения “четкости и упорядоченности в голове”, а также повышение работоспособности.

В результате коррекции методами эстетической интеграции® тело обретает более эффективное мышечно-фасциальное равновесие, соответствующее линиям силы гравитации и являющее своим следствием восстановление оптимальной позы, которая характеризуется возможностью проведения, в сагиттальной плоскости, вертикальной прямой линии через ухо, плечевой сустав, бедренную кость и лодыжку. Все это позволяет достигнуть гармоничного распределения веса основных частей тела (головы, груди, таза, конечностей) относительно друг друга и окружающего пространства, несущего собой грациозность и эффективность движений, исчезновение болей и ощущения скованности в области шеи, спины и конечностей.

Большое внимание уделяется методам коррекции молочной железы. Разработанная доктором Ю.Чикуровым техника эффективна не только, как способ коррекции ее формы и размера, но также при ПМС.

Для овладения техниками эстетической интеграции® лица и тела рекомендуем посетить цикл научно-практических семинаров, которые позволят Вам получить уникальные знания и навыки, применение которых на практике значительно повысят эффективность Вашей профессиональной деятельности.

Темы и продолжительность семинаров могут изменяться.

Более подробно, место, дату и тему проведения очередного научно-практического семинара можно узнать в Интернете на страничке www.chikurov.com либо по следующим контактным телефонам руководителей филиалов

Школы в регионах:

г. МОСКВА - ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ vuchikurov@gmail.com

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА

+7(812) 273-88-57 +7(911)-910-70-80 milarelax@mail.ru ICQ: 315-448-608

г. КИЕВ - АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

+38067 2539629, maliy2000@mail.ru ICQ: 247708766

г. НОВОСИБИРСК - РУМЯНА АЛЕКСЕЕВНА +79139218756

rumy asha@mail .ru

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ - МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

+7918 4141591 orto-fewral@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНОГО НЕЙРОМЕТАМЕРНОГО АНАЛИЗА

При первичной консультации на приеме мануального терапевта могут возникать определенные сложности, связанные с разработкой плана лечения пациента, адекватного его состоянию. В сложном нагромождении миоадаптивных реакций и функциональных блоков (соматических дисфункций) порой очень сложно выделить ведущую причину имеющегося нарушения. Существующие методы постуральной визуальной диагностики позволяют определить лишь регион, причинный в конкретных патобиомеханических проявлениях, да и то, не всегда удачно.

Для объективизации процессов, сопровождающих соматическую дисфункцию на сегментарном уровне, нами была разработана система компьютерного нейрометамерного анализа (патент № 34660 А. - Бюл. №2. -15.03.2001 г.).

Система компьютерного нейрометамерного анализа (КНА) состоит из измерительного блока (рис. №1), специальных электродов и программного обеспечения на CD

Рис.№1

Измерения электрофизиологических параметров проводятся по ходу заднесрединной линии, в межостистых промежутках (рис. № 2).

к

Рис. №2 - Проведение измерений

Сам процесс измерения визуализируется в режиме реального времени на дисплее компьютера в виде соответствующих гистограмм (раздел "Измерение"). Так как работа ведется с малыми величинами, проводится

математическая фильтрация полезного сигнала, с целью повышения достоверности результатов проводимой диагностики (рис. № 3).

Рис. № 3 - Визуализация процесса измерения

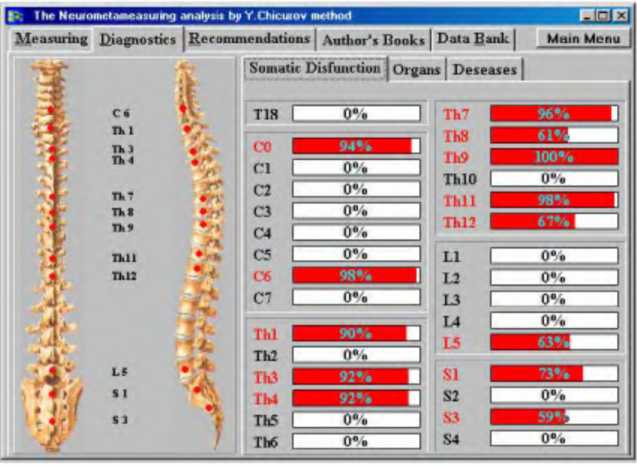

После выполнения измерений во всех сегментах можно открыть закладку "Диагностика". В результате обработки и визуализации данных в графическом и цифровом виде, получается характерный для конкретного пациента график посегментного распределения соматической дисфункции (рис. № 4).

Рис. №4 - Диагностика соматической дисфункции

Информация представлена в удобной форме, в виде горизонтальных линейных гистограмм. Степень дисфункции указана в процентах. Здесь же представлен перечень болезненно измененных органов и возможных заболеваний у данного пациента.

Раздел "Рекомендации" (Рис. №5) составлен с учетом внутри- и межметамерных связей, и состоит из следующих закладок:

1. manual - перечень мягких мануальных техник и место их приложения.

2. viscero - внутренние органы и их связочный аппарат для коррекции методами висцеральной остеопатии.

3. osteo - зоны для периостальной стимуляции (мануально, либо введения в них лекарственных препаратов или акупунктурных игл).

4. acupuncture - рецепты акупунктурного воздействия.

5. conclusion - заключение и дополнительные рекомендации, заполняется терапевтом (все остальные закладки также можно редактировать).

P.S. - все рекомендации можно получать на русском или английском языках (предварительные установки в разделе options)

Рис. № 5 - Рекомендации по составлению плана лечения

Доступ к базе данных пациентов находится в разделе "База данных" Современный интерфейс пользователя, аналогичный большинству Windows программ, позволяет без предварительной подготовки передвигаться по базе данных и вводить информацию о пациенте. Кроме ввода информации о пациенте предусмотрен ввод дополнительной информации (рис. № 6).

Measuring | Diagnostics | Recommendations | Author's Books Data Bank | Main Menu |

Information about visits

Number of visits Visits calendarT

в Save Data Delete Record

Рис. №6 - База данных пациентов

При сохранении данных о пациенте, результаты измерений вписываются в базу данных автоматически, под текущим числом и временем. Количество записей пациентов практически не ограничено. Число записей измерений отдельного пациента также практически не ограничено.

Результаты исследования в виде графиков, а также все рекомендации можно распечатать.

Дополнительно введен мультимедийный раздел, в котором размещаются электронные версии руководств по различным направлениям мягких мануальных техник.

Дополнительную информацию можно получить по по телефонам и эл. адресам руководителей филиалов Школы (см. в конце приложения 1), либо

по эл. адресу www.chikurov.com

226

155

1

Следует помнить, что краниосакральные флексионные движения os occipitale нельзя путать с экстенсией С0/С1.

2

Наблюдения автора.

3

Чисто пальпаториый феномен, качество ощущений невозможно описать словами (прим. автора).

4

Не допускается проведение процедуры через контактные линзы. Перед лечением их необходимо снять.

5

При вращении атланта около зубовидного отростка она играет известную роль.