- •Раздел 1. Развитие и становление информационных технологий

- •1.1 Понятие и классификация информационных технологий

- •1.3. Взаимосвязь информационных технологий и информационных систем

- •Раздел 2. Современные информационные и коммуникационные технологии

- •2.1. Понятие, возникновение и развитие новых информационных технологий

- •2.2. Традиционные, новые и новейшие информационные технологии

- •Раздел 3. Виды современных информационных технологий

- •3.1. Технология обработки текстовой информации

- •3.2. Технология обработки графической информации

- •3.3. Технология распознавания

- •Специальные типы сканеров

- •Автоматизированный перевод документов

- •3.4. Технология обработки числовых данных Электронные таблицы

- •Электронные калькуляторы

- •3.5. Технология хранения, поиска и сортировки информации Базы данных

- •2. Системы управления базами данных (субд)

- •3.6. Технология управления знаниями

- •3.7. Сетевые информационные технологии

- •3.8. Интернет-технология

- •3.9. Технологии разработки программного обеспечения (программирования)

- •3.10. Case-технология

- •3.11. Мультимедиа-технологии

- •3.12. Гипертекстовая технология

- •3.13. Нейрокомпьютерные технологии

- •3.14. Геоинформационная технология

- •Литература

3.7. Сетевые информационные технологии

Вычислительная сеть объединяет с помощью средств коммуникаций несколько рабочих мест (преимущественно персональных компьютеров), обеспечивая в основном обмен информацией и распределение вычислений.

В 60-х гг. появились первые вычислительные сети ЭВМ [19]. По сути, они произвели своего рода техническую революцию, сравнимую с появлением первых ЭВМ, так как была предпринята попытка объединить технологию сбора, хранения, передачи и обработки информации на ЭВМ с техникой связи.

Самая простая сеть (network) состоит как минимум из двух компьютеров, соединенных друг с другом кабелем (в принципе, может быть использована любая среда для передачи сигналов). Это позволяет им использовать данные совместно. Все сети (независимо от сложности) основываются именно на этом простом принципе. Хотя идея соединения компьютеров с помощью кабеля не кажется нам особо выдающейся, в свое время она явилась значительным достижением в области коммуникаций.

Рождение компьютерных сетей было вызвано практической потребностью – иметь возможность для совместного использования данных. Персональный компьютер – прекрасный инструмент для создания документа, подготовки таблиц, графических данных и других видов информации, но при этом вы не можете быстро поделиться своей информацией с другими. Когда не было сетей, приходилось распечатывать каждый документ, чтобы другие пользователи могли работать с ним, или, в лучшем случае, копировать информацию на дискеты. Одновременная обработка документа несколькими пользователями исключалась. Подобная схема работы называется работой в автономной среде.

Если бы пользователь, работающий в автономной среде, подключил свой компьютер к другим, он смог бы работать с их данными и их принтерами. Сетью называется группа соединенных компьютеров и других устройств. А концепция соединенных и совместно использующих ресурсы компьютеров носит название сетевого взаимодействия.

Компьютеры, входящие в сеть, могут совместно использовать:

- данные;

- принтеры;

- факсимильные аппараты;

- модемы;

- другие устройства.

Данный список постоянно пополняется, так как возникают новые способы совместного использования ресурсов.

Одной из первых сетей, оказавших влияние на дальнейшее их развитие, явилась сеть АРПА, созданная пятьюдесятью университетами и фирмами США. Она охватывала всю территорию США, часть Европы и Азии. Сеть АРПА доказала техническую возможность и экономическую целесообразность разработки больших сетей для более эффективного использования ЭВМ и программного обеспечения. В настоящее время она преобразовалась в Internet.

В Европе сначала были разработаны и внедрены международные сети EIN и Евронет, затем появились национальные сети. В 1972 г. в Вене была создана сеть МИПСА, в 1979 г. к ней присоединились 17 стран Европы, СССР, США, Канада, Япония. Она создана для проведения фундаментальных работ по проблемам энергетики, продовольствия, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. Кроме того, она создала технологию, позволяющую всем национальным институтам развивать связь друг с другом.

В СССР первая сеть разработана в 60-х гг. в Академии наук в Ленинграде. В 1985 году к ней подсоединилась региональная подсеть «Северо-запад» с академическими центрами в Риге и Москве. В 1980 г. была сдана в эксплуатацию система телеобработки статистической информации СТОСИ, обслуживавшая Главный вычислительный центр Центрального статистического управления СССР в Москве и республиканские вычислительные центры в союзных республиках [25].

В настоящее время в мире зарегистрировано более 250 глобальных сетей, 59 из которых созданы в США, 20 - в Японии.

С появлением микроЭВМ и персональных компьютеров возникли локальные вычислительные сети. Они позволили поднять на качественно новую ступень управление производственными объектами, повысить эффективность использования ЭВМ, улучшить качество обрабатываемой информации, реализовать безбумажную технологию, создать новые технологии. Объединение ЛВС и глобальных сетей позволило получить доступ к мировым информационным ресурсам.

ЭВМ, объединенные в сеть, делятся на основные и вспомогательные. Основные ЭВМ - это абонентские ЭВМ (клиенты). Они выполняют все необходимые информационно-вычислительные работы и определяют ресурсы сети. Вспомогательные ЭВМ (серверы) служат для преобразования и передачи информации от одной ЭВМ к другой по каналам связи и коммутационным машинам (host-ЭВМ). К качеству и мощности серверов предъявляются повышенные требования.

Клиент - это приложение, посылающее запрос к серверу. Он отвечает за обработку и вывод информации, а также передачу запросов серверу. ЭВМ клиента может быть любой.

Сервер - это персональная или виртуальная ЭВМ, выполняющая функции по обслуживанию клиента. Он распределяет ресурсы системы: принтеры, базы данных, программы, внешнюю память и т.д. Существуют сетевые, файловые, терминальные серверы баз данных.

Сетевой сервер поддерживает выполнение следующих функций сетевой операционной системы: управление вычислительной сетью, планирование задач, распределение ресурсов, доступ к сетевой файловой системе, защиту информации.

Терминальный сервер поддерживает выполнение функций многопользовательской системы. Файл-сервер обеспечивает доступ к центральной базе данных удаленным пользователям.

Сервер баз данных - многопользовательская система, обеспечивающая обработку запросов к базам данных. Он является средством решения сетевых задач, в которых локальные сети используются для совместной обработки данных, а не просто для организации коллективного использования удаленных внешних устройств.

Host-ЭВМ-ЭВМ, установленная в узлах сети и решающая вопросы коммутации в сети, доступа к сетевым ресурсам, модемам, факс-модемам, большим ЭВМ и др.

Коммутационная сеть образуется множеством серверов и host-ЭВМ, соединенных физическими каналами связи, которые называют магистральными. В качестве магистральных каналов выступают телефонные, оптоволоконные кабели, космическая спутниковая связь, провода, беспроводная радиосвязь, медная «витая пара» категории 5.

По способу передачи информации вычислительные сети делятся на сети коммутации каналов, сети коммутаций сообщений, сети коммутации пакетов и интегральные сети. Первыми появились сети коммутации каналов. Например, чтобы передать сообщение между клиентами В и Е, образуется прямое соединение, включающее каналы одной из групп: 357, 1246, 1257, 346. Это соединение должно оставаться неизменным в течение всего сеанса. При легкости реализации такого способа передачи информации его недостатки заключаются в низком коэффициенте использования каналов, высокой стоимости передачи данных, увеличении времени ожидания других клиентов.

При коммутации сообщений информация передается порциями, называемыми сообщениями. Прямое соединение обычно не устанавливается, а передача сообщения начинается после освобождения первого канала и т.д., пока сообщение не дойдет до адресата. Каждым сервером осуществляется прием информации, ее сборка, проверка, маршрутизация и передача сообщения. Недостатками коммутации сообщений является низкая скорость передачи данных и невозможность проведения диалога между клиентами, хотя стоимость передачи уменьшается.

При коммутации пакетов обмен производится короткими пакетами фиксированной структуры. Пакет - часть сообщения, удовлетворяющая некоторому стандарту. Малая длина пакетов предотвращает блокировку линий связи, не дает расти очереди в узлах коммутации. Она обеспечивает быстрое соединение, низкий уровень ошибок, надежность и эффективность использования сети. Но при передаче пакета возникает проблема маршрутизации, которая решается программно-аппаратными методами. Наиболее распространенными способами являются фиксированная маршрутизация и маршрутизация способом кратчайшей очереди. Фиксированная маршрутизация предполагает наличие таблицы маршрутов, в которой закрепляется маршрут от одного клиента к другому, что обеспечивает простоту реализации, но одновременно - неравномерную загрузку сети. В методе кратчайшей очереди используется несколько таблиц, в которых каналы расставлены по приоритетам. Приоритет - функция, обратная расстоянию до адресата. Передача начинается по первому свободному каналу с высшим приоритетом. При использовании этого метода задержка передачи пакета минимальна.

В настоящее время разработаны программно-аппаратные средства маршрутизации. Повторитель - самый простой тип устройства для соединения однотипных локально-вычислительных сетей, он ретранслирует все принимаемые - пакеты из одной локально-вычислительной сети в другую. Устройство связи, позволяющее соединять ЛВС с одинаковыми и разными системами сигналов, называется мост. Устройство связи, аналогичное мосту, - маршрутизатор, выполняет передачу пакетов в соответствии с определенными протоколами, обеспечивает соединение ЛВС на сетевом уровне.

Мост-маршрутизатор - это устройство, комбинирующее функции моста и маршрутизатора.

Шлюз - устройство соединения ЛВС с глобальной сетью.

Наблюдается тенденция совмещения маршрутизаторов с функциями коммутации. Многие фирмы предлагают аппаратуру для организации беспроводных компьютерных сетей: беспроводные сетевые адаптеры, мосты и устройства доступа, антенны и усилители. Наиболее перспективным для России является использование беспроводных компьютерных сетей для соединения удаленных сегментов локальных сетей там, где применение кабельных магистралей затруднено.

Сети, обеспечивающие коммутацию каналов, сообщений и пакетов, называются интегральными. Они объединяют несколько коммутационных сетей. Часть интегральных каналов используется монопольно, т.е. для прямого соединения. Прямые каналы создаются на время проведения сеанса связи между различными коммутационными сетями. По окончании сеанса прямой канал распадается на независимые магистральные каналы. Интегральная сеть эффективна, если объем информации, передаваемой по прямым каналам, не превышает 10-15%.

Локальные сети разделяются на два типа:

- одноранговые (peer-to-peer);

- на основе сервера (server based).

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного (dedicated) сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер. Одноранговые сети называют также рабочими группами. Рабочая группа – это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров.

Одноранговая сеть характеризуется рядом стандартных решений:

- компьютеры расположены на рабочих столах пользователей;

- пользователи сами выступают в роли администраторов и обеспечивают защиту информации;

- для объединения компьютеров в сеть применяется простая кабельная система.

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Сети на основе сервера стали промышленным стандартом.

Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными (specialized). Например, в сети Windows NT существуют различные типы серверов: файл-серверы и принт-серверы; серверы приложений; почтовые серверы; факс-серверы; коммуникационные серверы.

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Комбинированные сети – наиболее распространенный тип сетей, но для их правильной реализации и надежной защиты необходимы определенные знания и навыки планирования.

Топология сети. Термин топология, или топология сети, характеризует физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов сети. Топология – это стандартный термин, который используется профессионалами при описании основной компоновки сети. Кроме термина топология, для описания физической компоновки употребляют также следующие:

- физическое расположение;

- компоновка;

- диаграмма;

- карта.

Топология сети обусловливает ее характеристики. И частности, выбор той или иной топологии влияет:

– на состав необходимого сетевого оборудования;

– на характеристики сетевого оборудования;

– на возможности расширения сети;

– на способ управления сетью.

Все сети строятся на основе четырех основных топологий:

- шина (bus);

- звезда (star);

- кольцо (ring);

- ячеистая (mesh).

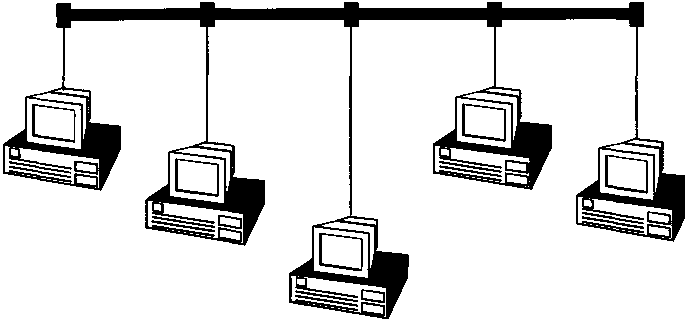

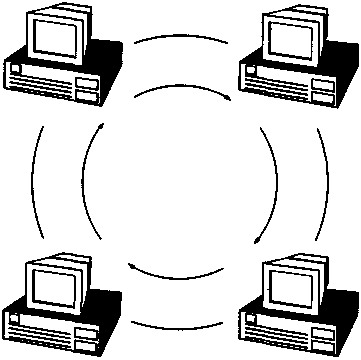

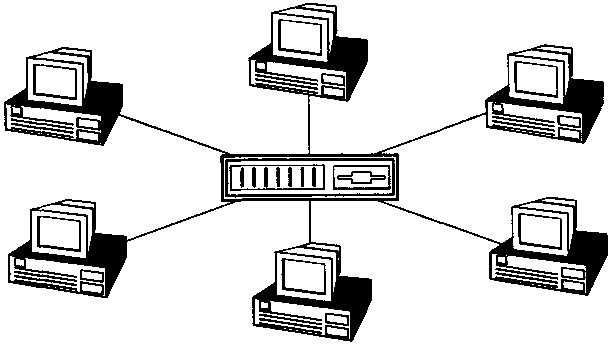

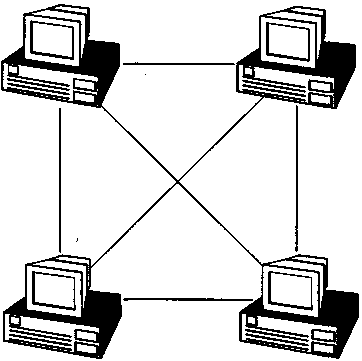

Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля, топология называется шиной (рис. 9). В том случае, когда компьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной точки, или концентратора, топология называется звездой (рис. 10). Если кабель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая топология носит название кольца (рис. 11). Ячеистая топология соединяет все компьютеры попарно (рис. 12).

Рис. 9. Сеть с топологией «шина»

Рис. 10. Сеть с топологией «кольцо»

Рис. 11. Сеть с топологией «звезда»

Рис. 12. Сеть с топологией «ячеистая»

Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности часто встречаются довольно сложные комбинации, объединяющие свойства нескольких топологий.