- •Управление качеством обслуживания в ткс.

- •8.1 Общие сведения о системе качества обслуживания

- •5. Рис. 8.1. Модель исследования распределенной системы

- •8.2.Модель показателей и параметров контроля взаимодействия

- •7. Рис. 8.3. Обобщенная модель контроля открытых систем

- •Обеспечение качества обслуживания путем управления сетевыми ресурсами

- •Характеристика средств управления трафиком

- •Анализ средств управления буферными и канальными ресурсами

- •Управление качеством обслуживания с учетом приоритетности сообщений

Обеспечение качества обслуживания путем управления сетевыми ресурсами

Предполагается,

что сеть включает множество узлов

коммутации (N).

Узлы коммутации i

и j

соединены линиями связи длиной

![]() с пропускной способностью

с пропускной способностью

![]() .

Эти данные отображаются в матрицах длин

.

Эти данные отображаются в матрицах длин

![]() и пропускных способностей

и пропускных способностей

![]() .

Известна матрица связности

.

Известна матрица связности

![]() .

Узлы характеризуются емкостью буферных

запоминающих устройств

.

Узлы характеризуются емкостью буферных

запоминающих устройств

![]() ,

интенсивностью обслуживания поступающих

заявок т-го типа

,

интенсивностью обслуживания поступающих

заявок т-го типа

![]() и надежностью (коэффициент готовности)

и надежностью (коэффициент готовности)

![]()

На узел поступает

входной поток заявок от источников,

находящихся на этом узле

![]() и транзитивный поток

и транзитивный поток

![]() .

Интенсивность суммарного потока на

узле равна

.

Интенсивность суммарного потока на

узле равна

![]() .

Этот поток распределяется по М маршрутам

.

Этот поток распределяется по М маршрутам

![]()

Коэффициент

![]() для выполнения условия отсутствия

перегрузки должны определяться как

остаточная пропускная способность

канала, которую можно выделить для

передачи сообщения. Если транзитный

поток занимает

для выполнения условия отсутствия

перегрузки должны определяться как

остаточная пропускная способность

канала, которую можно выделить для

передачи сообщения. Если транзитный

поток занимает

![]() пропускной способности канала

,

то будет справедливо выражение

пропускной способности канала

,

то будет справедливо выражение

![]() .

.

Поскольку возможно

переполнение буферных запоминающих

устройств часть сообщений на узле может

быть потеряно (![]() ).

).

Тогда интенсивность выходящего потока типа «Т» узла i будет определяться выражением

![]()

При этом путем управления сетевыми ресурсами необходимо обеспечить, чтобы для каждого канала выполнялись требования по вероятностно-временным характеристикам (время доставки, вероятность доставки и т.д.).

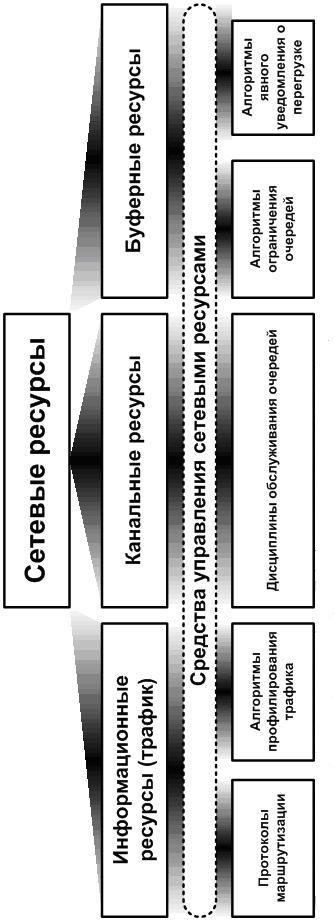

Сетевые ресурсы разделяют на две основные группы: аппаратные и информационные. К аппаратным сетевым ресурсам стоит относить канальные (пропускные способности каналов передачи и линий доступа) и буферные ресурсы (буферное пространство и очереди на отдельных интерфейсах сетевых узлов) транспортной сети [24]. К информационным ресурсам относятся трафик отдельных пользователей, маршрутные таблицы, базы данных о состоянии ТКС и т.д.

Стоит отметить, что для решения задач по управлению теми или иными сетевыми ресурсами разработан ряд механизмов и технологий, которые в разной степени эффективности решают поставленные задачи (рис. 8.4). Все эти механизмы направлены на обеспечение заданных показателей качества обслуживания. К основным задачам по управлению сетевыми ресурсами можно отнести управление параметрами абонентского трафика (интенсивностью, размером пакетов), управление процессами распределения информационных потоков (маршрутизация), а также управление приоритетами, атрибутами, которое напрямую связано с распределением канальных и буферных ресурсов.

Средства управления сетевыми ресурсами можно разделить по месту и способу решения на две группы: средства локального управления и средства общесистемного управления. К средствам локального управления зачастую относят механизмы ограничения потока, управления окном передачи (на практике эта задача решается путем использования в качестве протокола транспортного уровня протокола TCP), дисциплины приоритетного обслуживания очередей. Данные средства управления используются исключительно в рамках отдельных узлов транспортной сети, что способствует повышению их производительности [71, 73]. В противоположность локальным средствам управления используются общесистемные средства, которые направлены в первую очередь на повышение производительности и эффективности функционирования отдельных участков сети (подсетей) или сети в целом. К средствам общесистемного управления в первую очередь относят маршрутизацию, распределение и в том числе резервирование канальных и буферных ресурсов в интересах трафиков абонентов.

Как показывает практика, ни один из приведенных механизмов и алгоритмов не способен в полной мере обеспечить заданное качество обслуживания QoS. Эта проблема в первую очередь связанна с несогласованным решением задач по управлению и распределению, например, канальных и буферных ресурсов, что на практике зачастую приводит к нерациональному использованию тех или иных сетевых ресурсов.

К численным характеристикам сетевых ресурсов зачастую относят технологические параметры, такие как пропускная способность трактов передачи, максимальный объем буферного пространства на узлах сети, а также производительность сетевых устройств.

Программное буферное пространство ограничивается лишь объемами оперативной памяти, установленной на маршрутизаторах, но на практике максимальный размер очереди устанавливают административно, составляя десятки пакетов.

С точки зрения того, что современные телекоммуникационные сети строятся как сети, предоставляющие широкий перечень услуг, требования, предъявляемые к показателям качества обслуживания QoS, также носят разнородный характер. Классифицировать основные услуги, предоставляемые мультисервисной сетью в рамках обеспечения QoS целесообразно по трем основным характеристикам [24, 70]:

услуги, чувствительные к величине предоставляемой пропускной способности канала связи;

услуги, чувствительные к задержкам прохождения пакета;

услуги, чувствительные к потерям пакетов.

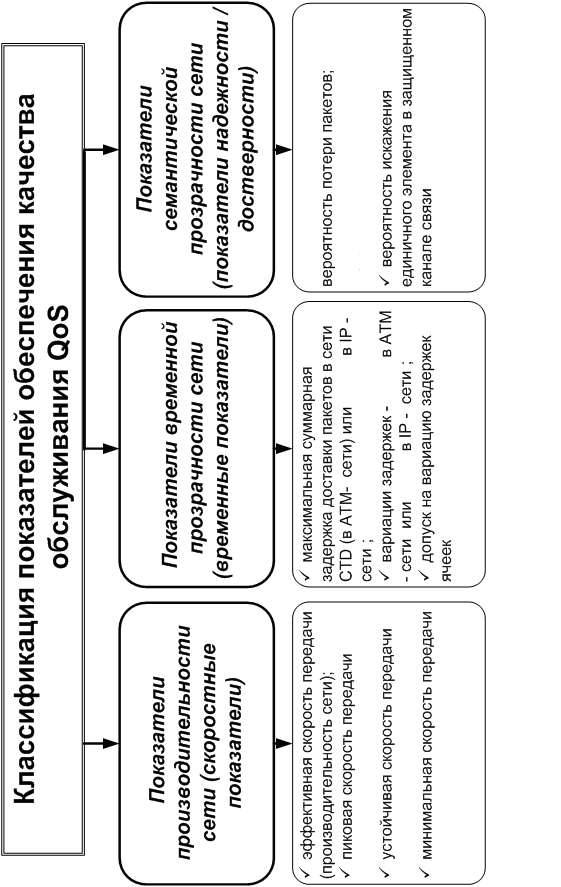

Количественно степень чувствительности приложений зачастую оценивается по выбранным показателям качества обслуживания пользовательского трафика. К основным показателям QoS относят (рис.8.5) показатели производительности (скоростные показатели), показатели временной прозрачности (временные показатели) и показатели семантической прозрачности (показатели надежности доставки пакетов).