- •Сельскохозяйственные машины

- •Разобрать принцип работы каждого предохранителя.

- •Почвоуглубители.

- •Отличие корпусов при обычной и скоростной вспашке.

- •Запишите преимущества и недостатки данного типа плуга.

- •Формула

- •Формула (7.10)

- •Формула (7.12)

- •Формула (7.13)

- •Глава 11 машины для посева 11.1. Способы посева

- •11.4. Устройство сеялок

- •С прямым (в) и обратным вращением (г):

Разобрать принцип работы каждого предохранителя.

Почвоуглубители.

Особенности скоростных рабочих поверхностей

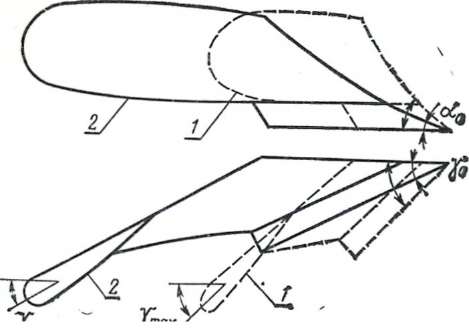

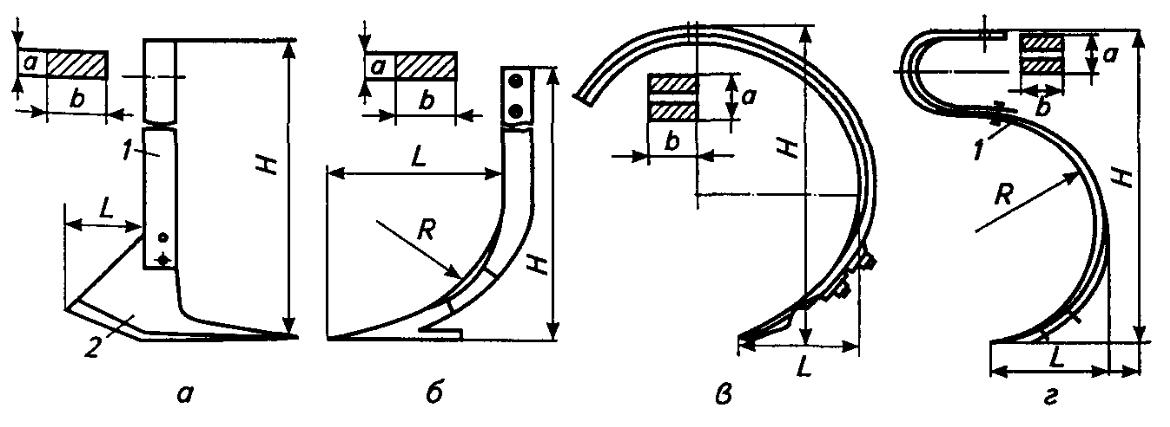

Рис. 3.12 Цилиндроидальные рабочие поверхности плужных корпусов:

1- для традиционной скорости вспашки;

2 – для скоростной вспашки.

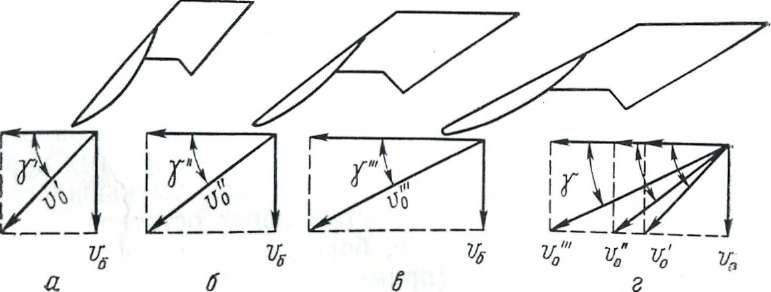

Рис. 3.13 Развитие цилиндроидальной рабочей поверхности для традиционных скоростей вспашки в скоростную; рабочие поверхности:

а - для традиционной; б - повышенной; в - скоростной вспашки; г - соотношения между компонентами скоростей в процессе развития.

ЗАДАНИЕ НА СРС

Отличие корпусов при обычной и скоростной вспашке.

Сделать вывод по формуле 23.

Запишите преимущества и недостатки данного типа плуга.

ПРИМЕР 1: Цельнобрусные многокорпусные навесные плуги имеют большие длину и удельную массу. Из-за большой длины они плохо копируют рельеф поля, что приводит к неравномерной глубине вспашки, их трудно заглублять и выглублять на линиях начала и конца поля. Уменьшается устойчивость и проходимость агрегата при транспортных переездах.

Плуги общего назначения.

Навесные плуги с одним цельным брусом комплектуются как культурными, так и полувинтовыми корпусами с шириной захвата каждого корпуса 30, 35, 40 и 45 см. Удельная масса (отношение массы плуга к ширине его захвата) однобрусных навесных плугов составляет 380...670 кг/м.

Полунавесныё секционные плуги. Их корпуса размещают не на одном брусе, а на двух, соединяя их шарнирно друг с другом. Удельная масса полунавесных плугов составляет 350...850 кг/м. Производительность пахотных агрегатов за 1 ч основного времени достигает 6...7 га.

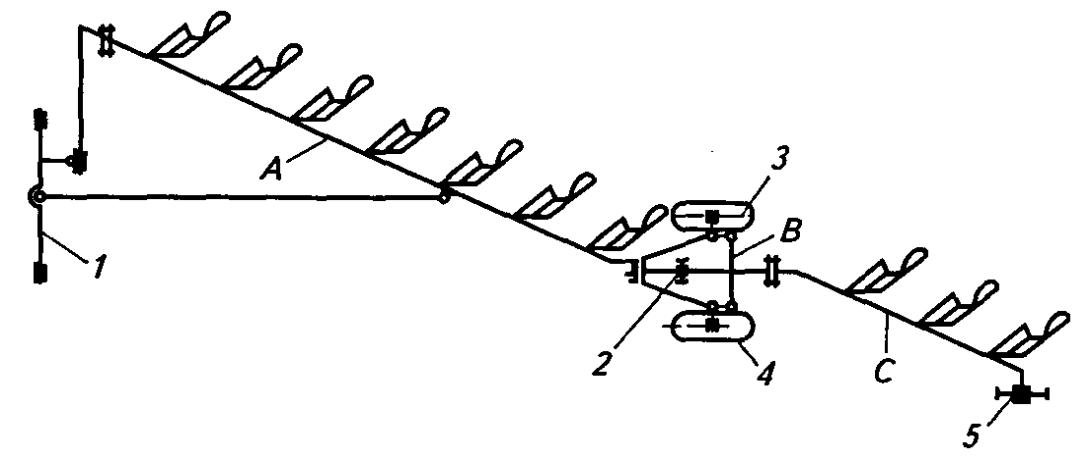

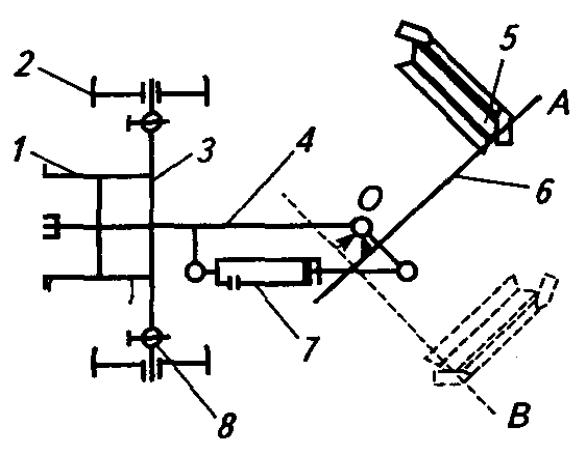

Рис. 3.12. Схема полунавесного двухсекционного плуга:

1 — навесное устройство; 2 — горизонтальный шарнир; 3, 5—полевые колеса; 4— бороздное колесо; А, С—секции; В — тележка

ЗАДАНИЕ НА СРС

Запишите преимущества и недостатки данного типа плуга.

ПРИМЕР 2: Многокорпусные секционные плуги недостаточно маневренны, они громоздки и материалоемки. При выглублении и заглублении образуются большие огрехи.

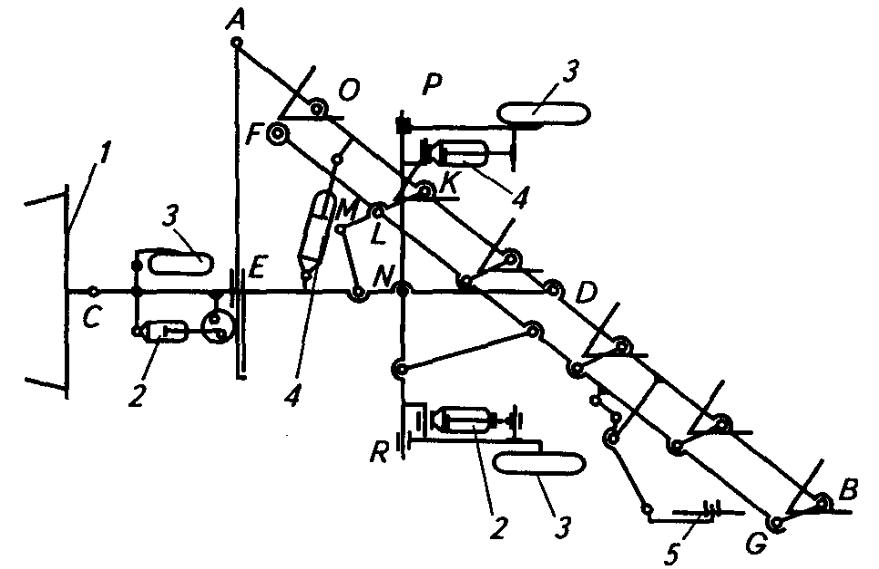

Рис. 3.13. Схема плуга с изменяемой шириной захвата:

1—прицеп; 2, 4~ гид ро цилиндры; 3 — опорные колеса; 5—дисковый нож; АВ, АЕ и CD— основная, поперечная и продольная балки рамы; FG — тяга; KLMN— четырехзвенный механизм поворота стоек; PR — тяга подъема плуга

Плуг с бесступенчатым изменением ширины захвата. Плуги с бесступенчатым изменением ширины захвата сложнее и тяжелее традиционных. В них много шарнирных сочленений и механизмов. Однако применение таких плугов повышает на 6...7 % производительность и до 10 % уменьшает расход топлива.

Плуги для гладкой вспашки. Гладкой называют вспашку без свальных и развальных борозд. Для такой обработки поля плуги оборудуют право- и лево- оборачивающими корпусами. Плуг при гладкой вспашке движется челночным способом.

ЗАДАНИЕ НА СРС

Запишите преимущества и недостатки данного типа плуга.

ПРИМЕР 3: Удельная масса оборотных плугов в 1,6... 1,8 раза больше, чем у плугов общего назначения, а затраты топлива на вспашку 1 га — больше на 5...9 %. С увеличением ширины захвата масса возрастает. Они громоздки, имеют много подвижных соединений.

Поворотные плуги оборудуют симметричными корпусами 5 (рис. 3.15) с одинаковым профилем, обеспечивающими ромбическую вспашку. Пахотный агрегат движется челночным способом. Поворотные плуги имеют в два раза меньше корпусов по сравнению с оборотными, что до 35 % снижает металлоемкость. Отличаются недостаточной заделкой верхних слоев отваленных пластов. В поворотных плугах больше шарнирных соединений, чем в оборотных плугах для гладкой вспашки. Применяют поворотные плуги с 3...5 корпусами и рабочими скоростями до 9 км/ч.

Рис. 3.15. Принципиальная схема поворотного плуга (на схеме показан один корпус):

1 —навесное устройство; 2 — колеса; 3 — поперечный брус; 4— рама; 5—корпуса; б—брус; 7—гидроцилиндр; 8—механизм регулирования колес; А и В – положение корпусов.

Специальные плуги. К ним относят плуги для ярусной, плантажной, первичной обработки почв и полосовой вспашки под посадку лесных, садовых и других культур.

Действующие силы. В горизонтальной плоскости сила R'xy направлена под углом η= 15...25° к оси X, а плечо 1ху= (0,3...0,5) b, где b — ширина захвата корпуса.

В продольно-вертикальной плоскости сила R'xz направлена под углом … = ±12° к оси X, плечо lxz = 0,5a при положительных значениях угла и равно 0,33, а при отрицательных ….., где а — глубина вспашки.

В поперечно-вертикальной плоскости сила Ryz направлена под углом £ = ±45° к оси Y, плечо 1уг равно 0,56 при положительных значениях угла £ и 0,75, а при отрицательных……..

Тяговое сопротивление. Rx=……. (32)

где η — к. п. д. плуга, равный 0,6...0,8;

…… - тяговое сопротивление плуга;

n - число корпусов плуга.

Удельное сопротивление. Rx=kab, (33)

где k - удельное сопротивление почвы, Па; а и b -толщина и ширина пласта, м.

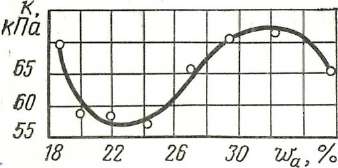

Рис. 3.16 Изменение удельного сопротивления легкой глинистой почвы в зависимости от влажности

Боковая и вертикальная составляющие. С учетом технологических свойств почвы может быть определена и боковая составляющая:

………………. (34)

где γ0 — угол лезвия лемеха со стенкой борозды; φ - угол трения почвы о рабочую ее поверхность.

ЗАДАНИЕ НА СРС - Разобрать рисунок №41 , рис 3.16

Требования к вспашке. На вспашку требуйется 25...35 % всех затрат энергии на возделывание различных сельскохозяйственных культур. Качество вспашки регламентируется агротехническими требованиями.

Оценка качества вспашки. Качество работы оценивают отклонением δа среднего значения глубины вспашки и ширины захвата от заданных значений, глубиной заделывания растительных остатков, выровненностью поверхности пашни и другими параметрами.

δа =∑аi/10а, (3.4)

где ∑аi/10а - средняя глубина вспашки, замеренная в 10 точках по диагонали участка; а — заданная глубина.

Отклонение ширины захвата δВ оценивают по аналогичной методике, выражая δВ соотношением

δВ =∑Вi/10В, (3.5)

где ∑Вi/10В - средняя действительная ширина захвата; В — конструктивная ширина захвата плуга.

ЗАДАНИЕ №4

Зубовые бороны и культиваторы

Назначение борон. Зубовые бороны предназначены для рыхления почвы на глубину 3...8 см, выравнивания поверхности поля, разрушения корки, образующейся после дождя или полива, уничтожения сорной растительности, разбивания комков.

Классификация борон. По способу присоединения рабочих органов к рамам бороны подразделяют на жесткие, шарнирные и пружинные.

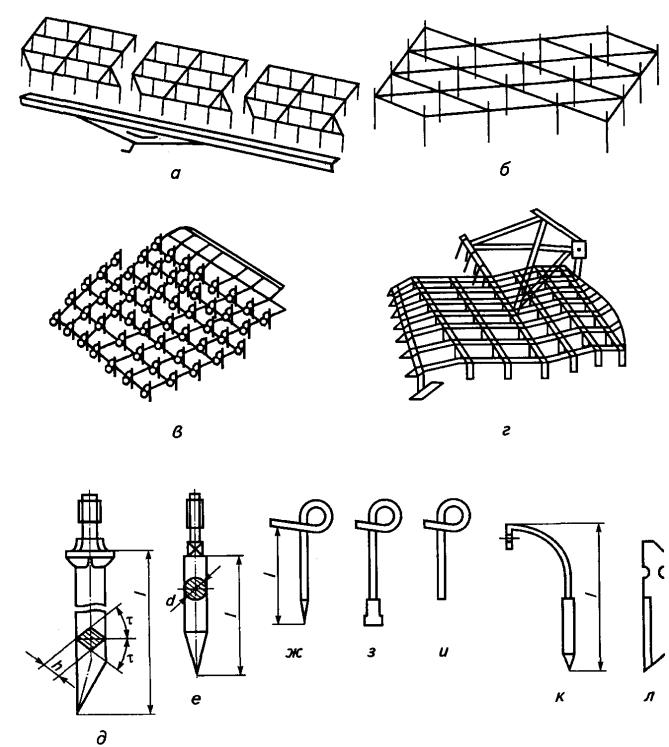

Рисунок 5.1. Типы борон

а - легкая: б - средняя, тяжелая; в —сетчатая, пружинная; г — ножевидная; рабочие органы -тяжелой бороны; е — средней бороны; ж...и — сетчатой бороны; к — прополочной бороны; л — луговой бороны

Пружинные бороны (рис. 5.1, в) разделяют на универсальные, облегченные и специальные. Универсальная сетчатая борона состоит из трех последовательно соединенных звеньев с убывающей длиной 3Убьев: в первом звене длинные круглые зубья с заостренными концами, во втором — круглые зубья с ножевидными концами.

На тяжелых и средних боронах устанавливаю зубья квадратного сечения, на легких — круглого.

Назначение культиваторов. Культиваторами называют почвообрабатывающие машины, выполняющие сплошную предпосевную подготовку почвы на глубину заделки семян, уничтожение сорняков в междурядьях пропашных культур и профилирование поверхности обработанного поля.

Классификация культиваторов. По назначению культиваторы подразделяют на культиваторы для сплошной и междурядной обработки.. Ширина захвата культиватора должна равняться ширине захвата сеялки, производившей посев.

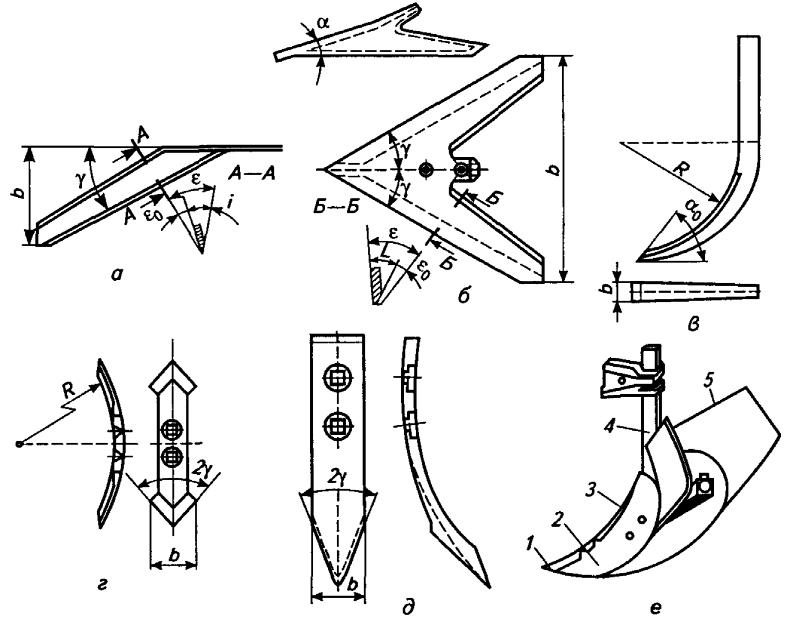

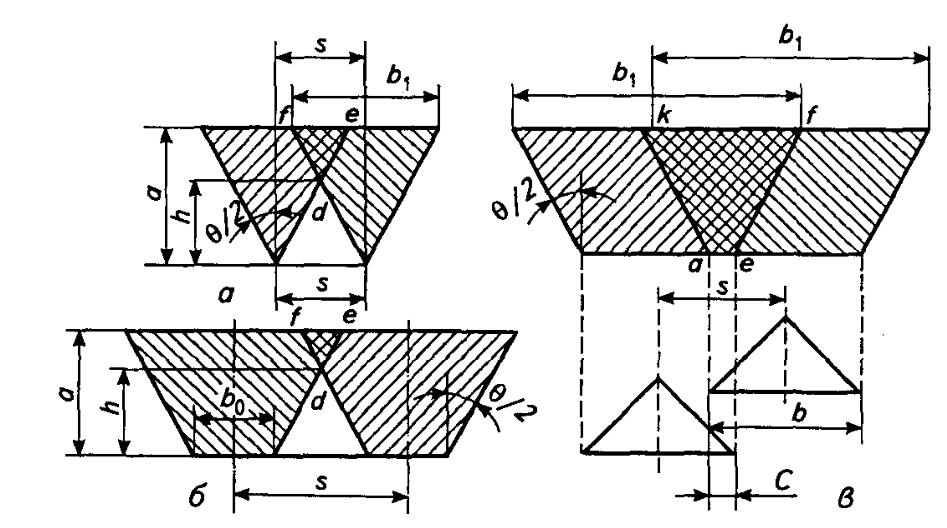

Параметры рабочих органов культиваторов. Лапы —рабочие органы культиваторов, плоскорезов-глубокорыхлителей. На культиваторах устанавливают полольные (плоскорежущие), универсальные, рыхлительные и окучивающие лапы.

Основными параметрами лап, определяющими их форму и характер воздействия на почву, служат углы раствора у, крошения а, установки к горизонту е и заострения /, ширина захвата Ъ. В зависимости от значений и соотношения этих параметров в большей или меньшей мере проявляется полольная или рыхлительная функция лап.

Рис. 5.2. Типы лап культиваторов:

а — односторонняя плоскорежущая (бритва); б— стрельчатая универсальная; в — долотообраз ная рыхлительная; г — оборотная рыхлительная; д — копьевидная рыхлительная; е — окучива ющая: 1 — наральник; 2—лемех; 3— грудь отвала; стойка; 5 — крыло отвала

Стойки культиваторов. Применяют жесткие и пружинные стойки. (рис. 5.3).

К жестким стойкам крепят односторонние и стрельчатые лапы на паровых и пропашных культиваторах (рис. 5.3, а, б), а также полольные и рыхлительные лапы. Жесткие стойки бывают литыми или штампованными.

Жесткие стойки лап из-за неправильно выбранных параметров и размеров часто являются причиной забивания культиватора сорняками.

Применение пружинных стоек позволяет снизить энергозатраты на обработку на 25...30 % по сравнению с жестким креплением рабочих органов.

Рис. 5.3. Стойки культиваторов: а – жесткая для односторонней лапы; б - жесткая для стрельчатой лапы; в - пружинная; г - образная пружинная, составная

С-образная

пру-

Рис. 5.4. Схемы зон деформации почвы:

а -зубьями борон; б - рыхлительными лапами культиваторов; в-стрельчатыми лапами

Воздействие полольной лапы на корни сорняков. Условие скольжения частиц почвы по поверхности рабочего органа — превышение угла скольжения над углом трения (…..>….).