- •Предисловие

- •1.1. Особенности линии передачи на основе диэлектрических волноводов

- •1.2. Лучевое представление распространения электромагнитных волн в диэлектрических волноводах

- •2.1. Исходные соотношения строгой электродинамической теории

- •2.2. Волны h-типа в асимметричном планарном диэлектрическом волново.

- •2.3. Волны e–типа в асимметричном планарном диэлектрическом волноводе

- •2.4. Классификация мод в планарном диэлектрическом волновод

- •2.5. Моды в симметричном планарном диэлектрическом волноводе

- •2.6. Волны в планарном диэлектрическом волноводе на металлической подложке

- •2.6.1. Волны e-типа в планарном диэлектрическом волноводе на металлической подложке.

- •2.7. Мощность, переносимая модой по диэлектрическому планарному волноводу.

- •3.3. Метод аппроксимации

- •If(dis .Lt. 0) stop 'Недопустимое сочетание вх. Данных'

- •4. Упражнения и задачи.

1.2. Лучевое представление распространения электромагнитных волн в диэлектрических волноводах

Наиболее полное представление о характере электромагнитных процессов в диэлектрических волноводах (рис.1.1) можно получить на основе решения уравнений Максвелла (или вытекающих из них волновых уравнений) с соответствующими граничными условиями на границах сред и условием убывания поля на бесконечности [3,4].

Другой путь исследования – использование метода геометрической оптики (а так же различных модификаций). В соответствии с названием геометрическая (лучевая) оптика использует понятие лучей для описания распространения электромагнитных волн. При этом луч в каждой точке пространства совпадает с вектором, определяющим направление распространения волны, который, в свою очередь, перпендикулярен поверхности постоянных фаз электромагнитной волны. В геометрической оптике распространение волн рассматривают как распространение лучей без учета волнового характера поля. Можно строго доказать, что это представление будет тем точнее, чем меньше длина волн. В то же время на практике метод геометрической оптики в большинстве случаев более удобен, чем волновой подход, поскольку он позволяет упростить задачу и дать, таким образом, ясную, хотя и не такую полную, как при решении уравнений Максвелла, физическую картину явлений.

Распространение света в планарном диэлектрическом волноводе рассмотрим на примере распространения одного из световых лучей, который в результате полного внутреннего отражения света от границ раздела пленка – подложка и пленка – покрытие движется по зигзагообразному пути (рис. 1.4,б).

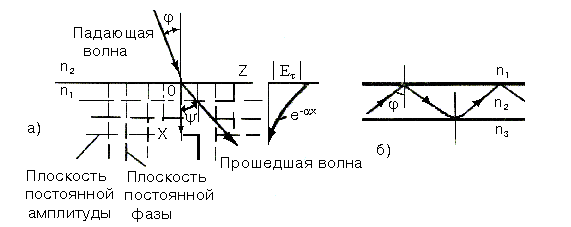

Рис1.4. Падение плоской волны на границу раздела двух сред.

Поскольку явления отражения и преломления на границах раздела диэлектриков играют важную роль в волноводных процессах, напомним кратко основные положения.

Если

на границу раздела двух сред без потерь

(рис.1.4,а) падает под углом

![]() плоская однородная электромагнитная

волна, то в системе координат, представленной

на рис.1.4, выражение для касательной

компоненты электрического поля прошедшей

волны можно представить следующим

образом:

плоская однородная электромагнитная

волна, то в системе координат, представленной

на рис.1.4, выражение для касательной

компоненты электрического поля прошедшей

волны можно представить следующим

образом:

![]()

![]() (x>0),

(x>0),

где

индексом

![]() отмечены

составляющие,

касательные к поверхности раздела;

отмечены

составляющие,

касательные к поверхности раздела;

![]() – постоянная распространения волны,

падающей под углом

– постоянная распространения волны,

падающей под углом

![]() в среде с показателем преломления

Углы

в среде с показателем преломления

Углы

![]() и

связаны законом преломления Снеллиуса:

и

связаны законом преломления Снеллиуса:

![]() ,

,

где

![]() ,

,

,

,

![]() – показатели преломления первой и

второй сред соответственно.

– показатели преломления первой и

второй сред соответственно.

Учитывая,

что

![]() (знак плюс перед корнем взят из физических

соображений) и подставляя

(знак плюс перед корнем взят из физических

соображений) и подставляя

![]() в

выражение для

в

выражение для

![]() ,

получаем

,

получаем

![]() . (1.1)

. (1.1)

Плоская

волна произвольной поляризации полностью

отражается от границы раздела двух

средств, если угол падения

![]() ,

где

,

где

![]() .

Проанализируем выражение (1.1).

.

Проанализируем выражение (1.1).

1.

Пусть

![]() ,

тогда величина

,

тогда величина

![]() – действительная для всех углов падения

– действительная для всех углов падения

![]() .

Преломленная волна, как следует из

(1.1), в этом случае является плоской с

постоянной амплитудой.

.

Преломленная волна, как следует из

(1.1), в этом случае является плоской с

постоянной амплитудой.

2.

Пусть

![]() ,

тогда для углов падения

,

тогда для углов падения

![]() величина

величина

![]() – действительная величина и преломленная

волна попрежнему плоская однородная.

Если же

,

то

– действительная величина и преломленная

волна попрежнему плоская однородная.

Если же

,

то

![]() и

– мнимая величина. В этом случае, взяв

перед корнем знак минус (что необходимо

из физических условий убывания волны

при

и

– мнимая величина. В этом случае, взяв

перед корнем знак минус (что необходимо

из физических условий убывания волны

при

![]() ),

получим из (1.1)

),

получим из (1.1)

![]() . (1.2)

. (1.2)

При

этом плоскости постоянной амплитуды

определяются уравнением

![]() и

уже не совпадают с плоскостями постоянной

фазы:

и

уже не совпадают с плоскостями постоянной

фазы:

![]() .

.

Следовательно,

при углах падения, когда

![]() ,

прошедшая волна не является однородной.

Амплитуда преломленной волны

экспоненциально затухает по мере

удаления от границы раздела

,

прошедшая волна не является однородной.

Амплитуда преломленной волны

экспоненциально затухает по мере

удаления от границы раздела

![]() ,

причем, коэффициент затухания

,

причем, коэффициент затухания

![]() .

.

Поскольку

плоскости постоянной фазы перпендикулярны

границе раздела, то волна, описываемая

выражением (1.2), распространяется вдоль

поверхности раздела (вдоль оси OZ

– рис.1.4,а) с постоянной

![]() ,

а амплитуда ее экспоненциально убывает

по нормали к поверхности раздела. Такая

волна, “прижатая” к поверхности раздела

называется поверхностной.

Она

может существовать только при

(среда,

из которой падает плоская волна оптически

более плотная) и угле падения

.

,

а амплитуда ее экспоненциально убывает

по нормали к поверхности раздела. Такая

волна, “прижатая” к поверхности раздела

называется поверхностной.

Она

может существовать только при

(среда,

из которой падает плоская волна оптически

более плотная) и угле падения

.

Теперь

рассмотрим планарный диэлектрический

волновод (рис.1.4,б). Предположим, что

внутри пленки луч идет к верхней границе.

Если угол

между нормалью к поверхности пленки и

направлением распространения луча

больше критического угла падения,

определенного выше (![]() n1/n2),

то при

(волна будет полностью отражаться от

верхней границе пленки. После этого

отраженный луч падает на нижнюю границу

пленки и испытывает полное внутреннее

отражение, поскольку

n1/n2),

то при

(волна будет полностью отражаться от

верхней границе пленки. После этого

отраженный луч падает на нижнюю границу

пленки и испытывает полное внутреннее

отражение, поскольку

![]() (в этом случае

n3/n2)

Следовательно, волна, распространяясь

в пленке зигзагообразно, осуществляет

перенос энергии вдоль нее. Результирующее

поле в пленке представляет собой сумму

первоначальной и отраженной волн, поле

в подложке и покрытии описывается

выражением, аналогичным (1.2). Различные

волноводные моды (см.гл. 2) представляют

собой зигзагообразные волны.

(в этом случае

n3/n2)

Следовательно, волна, распространяясь

в пленке зигзагообразно, осуществляет

перенос энергии вдоль нее. Результирующее

поле в пленке представляет собой сумму

первоначальной и отраженной волн, поле

в подложке и покрытии описывается

выражением, аналогичным (1.2). Различные

волноводные моды (см.гл. 2) представляют

собой зигзагообразные волны.

Таким образом, выше на основе лучевого подхода, показана возможность существования в планарном диэлектрическом волноводе направляемой поверхностной электромагнитной волны, основная энергия которой сосредоточена внутри волновода.

Далее перейдем к количественному исследованию характеристик поверхностных волн, используя строгий подход на основе решений уравнений Максвелла с соответствующими граничными условиями. При этом основное внимание уделим “свободным” направляемым поверхностным волнам, т.е. волнам, не связанным с конкретными источниками их возбуждения. Возбуждение поверхностных волн является более сложной задачей и требует отдельного рассмотрения.

2. ВОЛНЫ В ПЛАНАРНОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ