- •3. Возможность покупателей «торговаться».

- •5. Угроза заменяющих продуктов.

- •Стратегии бизнеса на стадии рождения рынка

- •Стратегия инноватора

- •Стратегия последователя

- •Стратегии бизнеса на стадии роста рынка

- •Стратегия лидера рынка

- •Стратегия нападающего

- •Стратегии бизнеса на стадии зрелости рынка

- •Стратегии бизнеса на стадии спада рынка

- •Конкуренция в фрагментированных отраслях

- •Конкурентоспособность предприятия

- •Оценка конкурентоспособности

- •Методы конкурентоспособности

- •Ситуационный анализ и формулирование корпоративной стратегии

- •Конкурентные стратегии. Достижение конкурентоспособности в отрасли.

- •96. Степень диверсификации фирмы.

- •97. Связанная и несвязанная диверсификация.

- •98. Многонациональный и глобальный характер диверсификации.

- •99. Развитие ключевых хозяйственных подразделений и/или усиление существующих позиций.

- •100.Расширению портфеля и освоению новых отраслей.

- •101. Избавление от убыточных или непривлекательных хозяйственных подразделений.

- •102. Матричный анализ диверсифицированных компаний.

- •103. Матрица Бостонской консалтинговой группы (бкг) - рост/доля.

- •104. Матрица хозяйственного портфеля МакКинзи / Дженерал Электрик – привлекательность / конкурентоспособность

- •105. Матрица Артура д.Литтла - этап жизненного цикла/конкурентоспособность.

- •106. Матрица направленной политики Shell/dpm.

- •107. Преимущества и ограничения при использовании анализа портфеля бизнеса.

- •108. Использование результатов анализа матриц для разработки корпоративной стратегии.

- •109. Решение о выборе матрицы.

- •110. Поиск дополнительных возможностей диверсификации.

- •111. Распределение ресурсов корпорации.

- •112. Руководящие принципы управления процессом разработки корпоративной стратегии

- •113. Модель жизненного цикла организации.

- •1. «Выхаживание» (Courtship)

- •2. «Младенчество» (Infancy)

- •3. «Детство» или «Давай-давай» (Go-go)

- •4. «Юность» (Adolescence)

- •5. «Расцвет» (Prime)

- •6. «Стабилизация» или «Поздний расцвет» (Stabilization)

- •7. «Аристократизм» (Aristocracy)

- •8. «Ранняя бюрократизация» (Early bureaucracy)

- •9. «Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death)

- •152. Обеспечение успеха в конкурентной борьбе на международных рынках.

- •153. Правило ромба для конкурентных преимуществ страны и региона.

- •154. Условия и факторы.

- •155. Состояние спроса.

- •156. Родственные и поддерживающие отрасли.

- •157. Устойчивая стратегия, структура и соперничество.

- •158. Правило ромба как система.

- •159. Роль правительства в обеспечении конкурентоспособности регионов.

- •160. Понятие кластера.

- •161. Кластерный подход.

- •162. Местоположение компании и конкуренция.

- •163. Кластеры и конкурентное преимущество.

- •164. Кластеры и экономическая география

- •165. Кластеры и развитие экономики регионов.

- •166. Рождение, эволюция и упадок кластеров.

- •167. Роль корпорации в развитии кластеров.

- •168. Формирование инициатив по развитию кластеров. Чаще всего кластерные инициативы включают в себя:

Конкуренция в фрагментированных отраслях

В некоторых отраслях работают сотни или даже тысячи мелких и средних компаний, многие из которых управляются частными владельцами, причем ни одна из них не имеет значительной доли в общем объеме продаж отрасли. Отличительным конкурентным свойством фрагментированных отраслей является отсутствие лидеров со значительной долей рынка или широкой приверженностью потребителей. К примерам фрагментированных отраслей относятся книгоиздательство, выращивание саженцев декоративных растений и деревьев, производство кухонных буфетов, танкерные перевозки нефтепродуктов, ремонт автомобилей, рестораны и предприятия быстрого питания, бухгалтерский учет и аудит, пошив женской одежды, изготовление металлических отливок, расфасовка и упаковка мяса, изготовление картонных коробок, строительство деревянных домов, гостиницы и мотели, а также изготовление мебели.

Фрагментация предложения в этих отраслях, как правило, объясняется несколькими причинами:

• Низкими барьерами для входа, позволяющими быстро и дешево войти в новую отрасль.

• Отсутствием эффекта масштаба, позволяющим мелким компаниям конкурировать с крупными при одинаковом уровне издержек. Потребителям требуются относительно небольшие количества выполненной на заказ продукции (такой, как бланки документов, оформление интерьеров и реклама), потому что невелик спрос на любой конкретный вариант продукции, объем продаж не соответствует такому крупномасштабному производству, распределению или маркетингу, который принес бы экономические выгоды.

• Локализацией рынка продукции или услуг отрасли (химическая чистка одежды, строительство жилья, медицинские услуги, ремонт автомобилей), дающей конкурентное преимущество местным предприятиям, знакомым со своими потребителями и условиями местного рынка.

• Большой величиной и разнообразием рынка, что требует огромного числа компаний для удовлетворения потребностей покупателей (рестораны, энергоснабжение, одежда).

• Высокой стоимостью транспортирования, ограничивающей радиус экономически целесообразного обслуживания потребителей (бетонные блоки, мобильные здания, молоко, гравий).

• Местными законами, делающими каждую географическую зону в определенной степени уникальной.

• Молодостью отрасли, в которой нет компаний, которые уже приобрели опыт и ресурсы, позволяющие им обслуживать значительную долю рынка.

Некоторые фрагментированные отрасли консолидируются естественным путем ко времени наступления зрелости. Сопровождающее медленный рост обострение конкуренции ведет к вытеснению слабых, неэффективных компаний и усилению концентрации крупных, известных продавцов. Другие фрагментированные отрасли сохраняют свою раздробленную структуру, поскольку она соответствует природе их бизнеса. А третьи отрасли «застревают» на фрагментированной стадии из-за того, что работающие в них компании не обладают достаточными ресурсами или предприимчивостью для реализации такой стратегии которая способствовала бы консолидации отрасли.

Фрагментированная отрасль — отрасль, где ни одна фирма не имеет значительной доли рынка и не может существенным образом влиять на выпуск продукции.

В ходе разработки стратегии по дефрагментации (консолидации) отраслевого рынка компания для себя должна ответит на следующие вопросы;

• Выигрывает или проигрывает фирма от фрагментации?

• Каковы причины фрагментации и можно ли их преодолеть?

• Какими путями можно преодолеть фрагментацию?

• Если фрагментация неминуема, то какова должна быть линия поведения компании?

М. Портер выделяет следующие основные причины, вызывающие фрагментацию отраслевых рынков:

• низкие входные барьеры;

• отсутствие экономии за счет масштаба или кривой опыта;

• высокие транспортные расходы;

• отсутствие преимуществ, связанных с размерами фирмы в работе с покупателями и поставщиками;

• неэкономичность, связанная с масштабом в некоторых важных аспектах;

• разнотипная товарная номенклатура;

• разнотипные рыночные потребности;

• правительственный и местный запрет на концентрацию;

• новизна.

Для преодоления фрагментации и обеспечения консолидации рынка компании могут прибегать к следующим приемам:

• создание экономии за счет масштаба или кривой опыта;

• стандартизация разнотипных рыночных потребностей и агрегирование рынка;

• уменьшение ширины ассортимента продукции, выпускаемой компанией;

• технологические новации, направленные на уменьшение издержек и достижения эффекта масштаба;

• продуктовые новации, направленные на удовлетворение одним товаром групп потребителей, которые до этого покупали разные товары;

• нейтрализация, или изолирование, причин фрагментации;

• осуществление приобретений, необходимых для обеспечения критической массы;

• раннее определение тенденций развития отрасли. Для реализации этого компании необходимо:

• стратегическое позиционирование;

• строго контролируемая децентрализация;

• стандартизация производственных мощностей, уменьшение их стоимости и увеличение их мобильности;

• увеличение добавочной стоимости за счет количества и качества оказываемых услуг;

• товарная или рыночная специализация;

• географическая фокусировка;

• выпуск продукции по принципу "голый скелет/никаких украшений";

• использование интегративных стратегий ("вперед" и "назад").

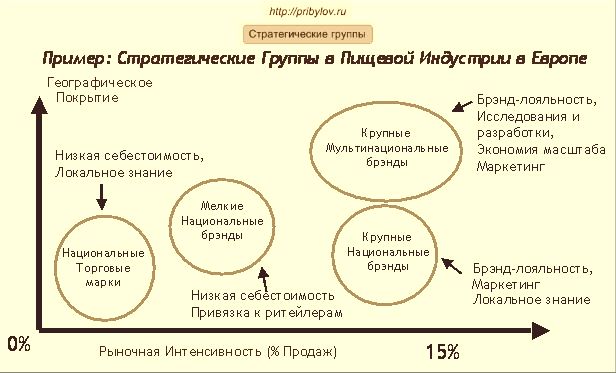

Стратегическая группа - группа компаний на рынке реализующих одинаковые или схожие стратегии относительно определенных стратегических измерений.

На рисунке представлен пример группировки по стратегическим группам производителей пищевых продуктов в Европе. Здесь же приводятся элементы общей для каждой группы стратегии.

Суть анализа стратегических групп заключается в объединении фирм в группы, в которых находились бы фирмы с одинаковыми стратегическими характеристиками и конкурирующие на одной и той же основе (базе). При этом процесс рассматривается в динамике, когда и ресурсная база, и стратегические устремления могут существенно меняться. Это означает, что предприятие может переходить из одной стратегической группы в другую и менять, таким образом, свое конкурентное окружение.

Считается, что для выделения стратегических групп нужно использовать две или три характеристики в качестве факторов классификации. Очевидно, что для каждой отрасли эти характеристики могут существенно меняться. Г. Джонсон и К. Шолес выделяют следующие показатели, которые используются при анализе стратегических групп:

• уровень продуктового разнообразия;

• уровень географического охвата;

• число выделенных рыночных сегментов;

• используемые каналы распределения;

• число торговых марок;

• условия в области маркетинга;

• уровень интегральной интеграции;

• качество товаров и услуг;

• лидерство в области технологии;

• возможности в области НИОКР;

• позиции в области издержек;

• использование производственных мощностей;

• политика в области ценообразования;

• структура собственности;

• размер предприятия.

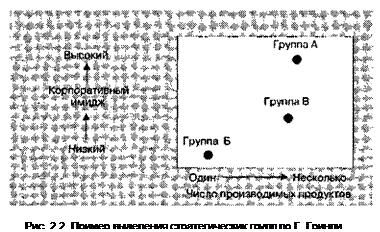

22. Анализ стратегических групп.

Г. Гринли в своем абстрактном примере выделяет три стратегические группы, исходя из двух признаков: корпоративный имидж и число производимых продуктов (рис. 2.2).

Стратегия фирм, относящихся к группе А, строится на производстве множества продуктов, способных удовлетворить широкий спектр потребностей населения. При этом фирма строит свои взаимоотношения с потребителем на долгосрочной основе и поэтому огромное внимание уделяет поддержанию высокого корпоративного имиджа и завоеванию доверия покупателей.

Фирмы, относящиеся к группе Б, конкурируют на узком сегменте рынка, где продается один либо огромное число товаров. Ограниченное число покупателей и их относительно постоянный состав не требуют от фирмы больших затрат на поддержание и обеспечение высокого корпоративного имиджа, поэтому при формировании стратегии данному аспекту большого внимания не уделяется.

Наконец, конкуренция среди фирм в группе В так же, как и в первом случае, основана на широком ассортименте продукции для различных сегментов рынка. Отличие от стратегической группы А выражается в том, что в качестве основного элемента достижения своих целей здесь применяются стандартные тактические приемы маркетинга, а не создание прочного высокого «корпоративного имиджа».

М. Портер сделал несколько важных выводов, исходя из анализа стратегических групп. Во-первых, это касается возможности фирмы перейти из одной стратегической группы в другую, преодолев при этом так называемые барьеры мобильности, включающие в себя такие понятия, как экономия на масштабе производства, продуктовая дифференциация, технология и капитал. Второй вывод касается случая, когда не все фирмы могут быть развиты достаточно четко по стратегическим группам. В этом случае, чаще всего, необходимо поменять признаки классификации. В-третьих, выделение стратегических групп может рассматриваться как основа для прогноза потенциальных изменений в конкурентной среде и, следовательно, в корректировке конкурентных стратегий.

Отметим, что в отечественных условиях хозяйствования, когда конкурентная среда только формируется, анализ стратегических групп как элемент стратегического анализа может рассматриваться скорее в постановочном плане, чем инструмент, применяемый в практической деятельности.

23. Идентификация ключевых компетенций, ранжирование ключевых компетенций.

Термин “компетенция” ввел в оборот В. Макелвил в 1982 году. По Макелвилу, компетенция - круг проблем, сфера деятельности, в которой данный человек обладает знанием и опытом; совокупность полномочий, прав и обязанностей должностного лица, общественной организации.

Ключевая (отличительная, базовая, исключительная, базисная, уникальная, бизнес-компетенция) компетенция компании (также используется термин “критический фактор успеха компании”, КФУ) - такая компетенция, наличие которой позволяет компании решать задачи, непосильные для большинства других игроков рынка, устанавливает новый стандарт деятельности в отрасли и тем самым обеспечивает обладателю конкурентное преимущество.

Согласно Г. Хамелу и С.К. Прохаладу, компания должна восприниматься не как совокупность составляющих ее бизнес-единиц, а как сочетание ключевых компетенций - навыков, умений, технологий, позволяющих компании предоставлять своим потребителям определенные ценности.

Ключевая компетенция - стратегический потенциал компании. Оперативное управление компанией (умение эффективно вести дела) - способ извлечения выгоды из потенциала.

Признаки ключевой компетенции:

- значимость для потребителей, их готовность платить за компетенцию как за большую часть приобретаемой ценности;

- способность изменяться и подстраиваться под новые требования рынка;

- уникальность, малая вероятность повторения конкурентами;

- основанность на знаниях, а не на стечении обстоятельств;

- связанность с несколькими видами деятельности или продуктами;

- актуальность, соответствие стратегическим устремлениям рынка и компании;

- возможность партнерства для создания новой ключевой компетенции;

- ясность, доступность формулировки компетенции для однозначного толкования.

Ключевыми компетенциями могут стать:

- знание потребностей рынка и умение регулярно получать это знание;

- способность реализовать на практике предложения, необходимые рынку;

- способность постоянно наращивать и развивать свою ключевую компетенцию.

При грамотных действиях ключевая компетенция приводит к созданию уникальных продуктов, обеспечивает компании первенство при выходе на новые рынки и весомые преимущества в решении задач, которые станут полем жесткой конкуренции.

В условиях конкуренции компании стремятся к защите ключевой компетенции, чтобы сохранить конкурентное преимущество.

Своевременное понимание ключевой компетенции открывает путь к долговременному лидерству на рынке, а завоеванное лидерство, в свою очередь, требует сосредоточить усилия на ключевой компетенции.

Также существует персональная (индивидуальная) компетентность:

1. набор личностных свойств, приобретенных и закрепленных индивидуумом (работником) в ходе учебной и/или трудовой деятельности;

2. требуемый для каждой должности набор знаний, умений и способностей.

Один из способов определения ключевых компетенций компании - через выявление ключевых клиентов, характера их потребностей и роли компании в удовлетворении этих потребностей. Такой способ позволяет клиенто-ориентированной компании получить ответ на вопрос “Чем мы должны заниматься сегодня и завтра для удовлетворения клиентских потребностей?” Однако иногда такой подход делает невозможным определение отличительной компетенции компании (пример - Sony с ее продуктами, намного опередившими потребности рынка).

Выявление отличительной компетенции - не просто анализ сильных сторон; оно требует управленческой интуиции владельца бизнеса. Формулировка компетенции должна быть четкой, но достаточно обобщенной, чтобы долго оставаться актуальной.

Подход к идентификации ключевых компетенций для успеха в отрасли, основный на анализе критических факторов успеха (Critical Success Factors CSF) зарекомендовал себя достаточно хорошо. Особенно эффективен он в тех случаях, когда высшему руководству компаний необходима помощь при определении своих потребностей в управленческой информации.

Критические факторы успеха -- это “ограниченное количество областей, в которых получение удовлетворительных результатов гарантирует успех в конкурентной борьбе”.

Под критическими факторами успеха понимаются базовые внутренние или внешние условия реализации стратегии фирмы (например, благоприятное отношение потребителей, характер конкурентных действий) или те способности или ресурсы (например, человеческие, финансовые), которые она должна сформировать или приобрести.

Анализ КФУ базируется на следующем логическом рассуждении. Для того чтобы выживать и процветать в отрасли фирма должна одновременно:

· удовлетворять потребности своих потребителей;

· выживать в процессе конкурентной борьбы.

Можно выделить следующие группы КФУ:

1. КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве.

2. КФУ, связанные с организацией производства:

3. КФУ, основанные на маркетинге.

4. КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом.

5. КФУ, связанные с организацией и управлением.

6. Возможно выделение и других КФУ.

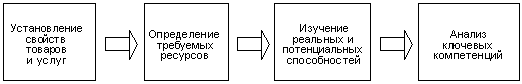

Общая схема анализа ключевых компетенций

Последовательность анализа ключевых компетенций

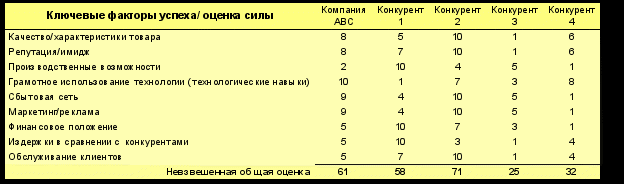

24.Невзвешенная и взвешенная оценка ключевые характеристик отрасли.

Наиболее многообещающий способ определения того, насколько крепко фирма удерживает свою конкурентную позицию, — это количественная оценка по сравнению с соперниками каждого из ключевых факторов успеха и каждого существенного индикатора конкурентной силы. Большая часть информации вне оценки конкурентного положения фирмы поступает из предыдущих исследований. В процессе анализа отрасли и конкурентного анализа выявляются ключевые факторы успеха и конкурентные критерии, которые и делят участников рынка на лидеров и аутсайдеров. Исследование конкурентов и их сравнительная оценка являются основой для определения преимуществ и возможностей основных соперников.

Первым шагом является составление списка ключевых факторов успеха в данной отрасли и важнейших показателей их конкурентных преимуществ или недостатков (обычно достаточно 6—10 показателей).

Высокие оценки показателей, характеризующих конкурентную силу, говорят о сильной конкурентной позиции и наличии конкурентного преимущества. Напротив, низкие оценки в этом случае свидетельствуют о слабой конкурентной позиции и о конкурентных недостатках, а втором шаге проводится оценка фирмы и ее конкурентов о каждому показателю. При этом предпочтительнее использовать шкалу от 1 до 10, но можно пользоваться оценками сильнее +), слабее (—) и примерно одинаково (=), если информации недостаточно и количественная оценка является субъективной (обманчиво точной).

Третий шаг представляет собой суммирование оценок сильных сторон каждого из соперников и расчет итоговых показателей их конкурентной силы. Четвертый шаг — выводы о масштабах и степени конкурентного преимущества или недостатка и определение тех сфер, где позиции фирмы сильнее или слабее.

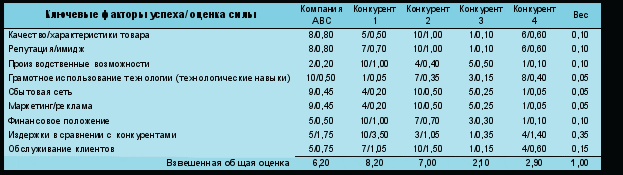

Таблица 4.4. Пример невзвешенной и взвешенной оценок конкурентной силы

(Шкала оценок: 1 — очень плохо; 10 — очень хорошо)

А. Пример невзвешенной

оценки конкурентной силы

В.

Пример взвешенной оценки конкурентной

силы

В.

Пример взвешенной оценки конкурентной

силы

В

табл. 4.4 приведены два примера оценки

конкурентной силы. В первом примере

используются невзвешенные оценки. В

этом случае предполагается, что каждый

ключевой фактор успеха/конкурентная

сила одинаково важны. Компания, которая

имеет наиболее высокую оценку по данному

фактору, имеет конкурентное преимущество.

Размер этого преимущества отражается

разницей между оценкой компании и

оценками ее конкурентов.

В

табл. 4.4 приведены два примера оценки

конкурентной силы. В первом примере

используются невзвешенные оценки. В

этом случае предполагается, что каждый

ключевой фактор успеха/конкурентная

сила одинаково важны. Компания, которая

имеет наиболее высокую оценку по данному

фактору, имеет конкурентное преимущество.

Размер этого преимущества отражается

разницей между оценкой компании и

оценками ее конкурентов.

Суммирование оценок компании по всем факторам дает общую оценку. Чем выше общая оценка компании, тем прочнее ее конкурентное положение. Чем больше разрыв между общей оценкой компании и общими оценками конкурентов, тем больше конкурентное преимущество компании. Таким образом, обещая оценка компании ABC — 61 балл (см. часть А табл. 4.4) показывает, что ее конкурентное преимущество над конкурентом 4 (его общая оценка 32 балла) больше, чем над конкурентом 1 (его оценка 58 баллов).

Система взвешенных оценок силы фирмы более совершенна, чем система невзвешенных оценок, которой присущ серьезный недостаток: все показатели конкурентной силы предполагаются в ней одинаково значимыми (важными) не менее более грамотным будет использовать систему взвешенных оценок, так как различные показатели конкурентной силы неодинаково важны. При производстве потребительских товаров, например, главным показателем конкурентной силы практически всегда являются более низкие, чем у конкурентов, издержки. В отраслях с высокой дифференциацией товаров наиболее важными факторами конкурентной силы являются популярность марки, объем рекламы, репутация качества и возможности каналов распространения. В системе взвешенных оценок каждый показатель конкурентной силы имеет определенный вес в зависимости от того, насколько важным он нам представляется для формирования конкурентного успеха. Самый важный фактор может быть оценен в 0,75 или выше), а может в 0,20, если два или три фактора являются более важными, чем остальные. Другие факторы могут быть оценены в 0,05 или 0,10. В любом случае сумма весов должна равняться 1,0.

Взвешенные оценки рассчитываются путем умножения оценки компании по данному показателю конкурентной силы (используя балльную шкалу от 1 до 10) на ее вес (например, оценка в 4 балла, умноженная на вес данного фактора 0,20, дает взвешенную оценку 0,80). И снова компания имеет по данному показателю конкурентное преимущество, размер которого количественно выражается разницей между ее оценкой и оценками конкурентов. Сумма взвешенных оценок по всем показателям конкурентной силы компании дает ее общую оценку. Сравнение общих взвешенных оценок показывает, у каких конкурентов наиболее сильное или слабое положение и насколько велико конкурентное преимущество одних компаний над другими.

В части Б табл. 4.4 приведен пример оценки конкурентной силы компании ABC с использованием систем взвешенных оценок. Заметим, что места в случае использования систем невзвешенных и взвешенных оценок распределились по-разному. В примере с использованием взвешенных оценок компания ABC переместилась со второго на третье место, а конкурент 1 переместился с третьего на первое место благодаря высоким оценкам по двум самым весомым факторам. Таким образом, взвешивая важность факторов, характеризующих силу фирмы, можно получить совсем другие результаты, чем при использовании невзвешенных оценок.

Конкурентная сила и конкурентные преимущества дают возможность фирме улучшить долгосрочную рыночную позицию приведенная система оценки конкурентной силы позволяет сделать полезные выводы о положении компании по сравнению с ее конкурентами. Оценки показывают положение компании в сравнении с конкурентами по каждому фактору, выявляя таким образом, где она сильна и где слаба, и по отношению к кому. Кроме этого, общая оценка конкурентной силы позволяет судить о том, имеет ли компания конкурентное преимущество или конкурентное отставание по сравнению с каждым из соперников. Компания с самой высокой оценкой конкурентной силы имеет чистое конкурентное преимущество над каждым конкурентом.

Знание слабых и сильных сторон компании необходимо для выработки стратегии, способной улучшить ее положение по отношении к конкурентам в долгосрочной перспективе. В целом же компания должна стараться превратить свои сильные конкурентные стороны в конкурентные преимущества и принимать стратегические решения, способные защитить ее от конкурентных недостатков. В то же время оценка конкурентной силы показывает, какой соперник может быть наиболее уязвим при конкурентной атаке и каковы его самые слабые стороны. Когда компания обладает значительной конкурентной силой в областях, в которых конкуренты слабы, имеет смысл подумать о наступлении, чтобы использовать слабости конкурентов.

25. Варианты стратегических траекторий в отрасли.

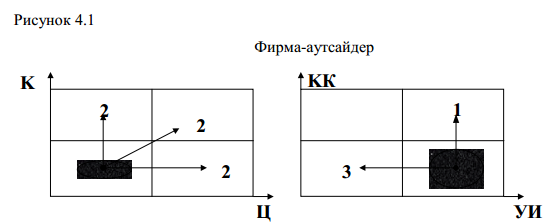

Фирма-аутсайдер

Первой по списку, но, к счастью, не первой по распространенности в российских

отраслях, идет фирма-аутсайдер (см. Рисунок 4.1).

Низкое качество, высокие издержки и низкая цена.

Возможные действия:

1. Стратегический альянс с «первым парнем» для повышения качества и

последовательного перемещения по кривой спроса

2. Экономия от охвата

3. Реструктуризация, выделение производства с низшими накладными

расходами - «расшивка рынка»

Защитник качества

Характерными чертами «защитника качества» являются высокое качество, достигаемое

за счет очень высоких издержек. Это заставляет фирму поддерживать цены на высоком,

а иногда и «запредельно высоком» уровне. (См. Рисунок 4.2).

Высокая цена, высокое качество, высокие издержки.

Возможные действия:

1. Защита сегмента

2. Кластеризация потребителей

3. Продаться массовому производителю в качестве «милой

финтифлюшки»

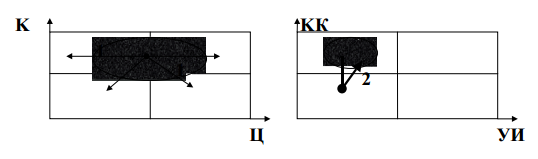

Фирма – «защитник издержек»

Для защитника низких издержек характерны невысокая цена, умеренное качество и

приемлемый уровень удельных издержек (см. Рисунок 4.3).

Низкая цена, умеренное качество, низкие издержки.

Возможные действия:

1. Использование экономии от масштаба

2. Инвестирование прибыли в развитие «ключевых компетенций»

3. Движение в верхние сегменты рынка

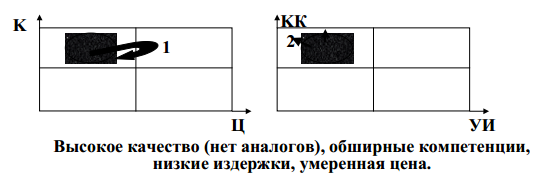

Интегрированный анализатор

Гораздо реже в российской действительности встречается стратегический тип

«интегрированного анализатора» (см. Рисунок 4.4).

Высокая цена, особое качество, низкие издержки

Возможные действия:

1. Накопление прибыли для расширения сегмента рынка

2. Инвестирование прибыли в поиски новых товаров и услуг

Диверсифицированный анализатор

Характерными особенностями компаний данного типа выступают обширный набор

ключевых компетенций и умеренные издержки, позволяющие фирме быть

конкурентоспособной на различных сегментах рынка (см. Рисунок 4.5). Примеров

подобных российских фирм можно привести довольно много. Например, компания «РУССО» оперирует под различными торговыми марками как в сегменте дешевых, так и в

сегменте дорогих мужских сорочек. Концерн «СладКо» оперирует под различными

марками практически на всех сегментах рынка шоколада, конфет и кондитерских изделий.

Обширный набор ключевых компетенций, умеренные

издержки, присутствие на различных сегментах рынка.

Возможные действия:

1. Инвестирование в маркетинг и технологии для поиска новых

рынков

2. Борьба против «эскалации издержек»

Фирма – проспектор

Еще одним стратегическим типом, к сожалению, достаточно редким в российской

практике, является тип «проспектора» (см. Рисунок 4.6).

Возможные действия:

1. Инвестирование сверхприбыли в поиск еще одного

«сверхуспешного проекта»

2. Поддержание разнородных ключевых компетенций и

инновационного климата

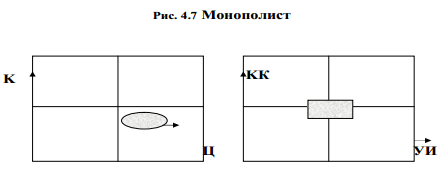

Монополист

Еще одним типом, обычно недостаточно устойчивым, является тип

диверсифицированного монополиста (см. Рисунок 4.7). Повышение цены и,

соответственно, смещение позиционирование товара ниже «линии равновесия цена-

качества» и является свидетельством того, что фирма занимает монопольное положение

на данном рынке. Наиболее известным типом подобного монополиста является

монополия фирмы «Майкрософт», фактически монополизировавшей рынок

операционных систем и офисных программ для персональных компьютеров. В 1970-1980-

ее гг. в советской экономике в подобном положении находились очень многие

предприятия. Так, автомобили «Волга» являлись единственными автомобилями

представительского класса, имевшимися в продаже, а их цена совершенно не

соответствовала действительному качеству данного автомобиля.

Возможные действия:

1. Блокирование входа на рынок

2. Борьба против «проспекторов»

Обычно монополист является развитием типа диверсифицированного анализатора

Анализ внутренней среды предприятия.

26. Конкурентные преимущества фирмы.

Модель, задающая конкурентные преимущества предприятия, была предложена американским ученым М. Портером.

М. Портер выделяет всего два типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки и специализацию.

Под более низкими издержками понимается не просто меньшая, чем у конкурентов, сумма затрат на производство, а способность фирмы разрабатывать, производить и реализовывать товар более эффективно, чем конкуренты. Другими словами, чтобы достичь этого типа конкурентного преимущества, фирма должна быть в состоянии организовать с меньшими затратами и в более короткие сроки весь цикл операций с товаром – от его конструкторской проработки до продажи конечному потребителю.

Не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд, и понимание сути того типа конкурентного преимущества, которое обозначается словом «специализация». Это вовсе не сосредоточение на выпуске только определенного круга товаров, а способность удовлетворять особые потребности покупателей и получать за это премиальную цену, т.е. цену в среднем более высокую, чем у конкурентов. Иными словами, для обеспечения такого типа конкурентных преимуществ фирма должна научиться искусству выделяться в толпе конкурентов (реализуется принцип дифференциальных преимуществ), предлагая покупателям товар, заметно отличающийся либо высоким уровнем качества при стандартном наборе параметров, определяющих это качество, либо нестандартным набором свойств, реально интересующих покупателя.

Рис. 6.1. Модель конкурентных преимуществ Портера

При прочих равных условиях конкурентное преимущество организации возникает:

• при разработке организацией ноу-хау в области технологий, организации производства и управления, мотивации труда, организационной культуры, и т.д.;

• при грамотной и оперативной работе с поставщиками, клиентами (покупателями), дистрибьюторами и государственными структурами;

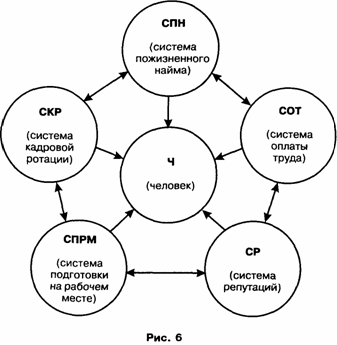

• при реализации комплексной системы в трудовых отношениях организации.

Прекрасный пример использования комплексной системы в трудовых отношениях — опыт японских корпораций. Во многом именно на ней зиждется так называемое «японское чудо» — стремительный рывок в развитии промышленности и вхождение Японии в ряды наиболее развитых стран мира. Комплексная система трудовых отношений (или, как ее называют японцы, «пять великих систем») построена следующим образом (рис.6).

Преимущества подразделяются на два вида:

- преимущества высокого ранга (связанные с наличием у предприятия высокой репутации, квалифицированного персонала, патентов, ведением долговременных НИОКР, развитым маркетингом, основанным на использовании новейших технологий, современным менеджментом, долговременными связями с покупателями и т. д.) дольше сохраняются и позволяют достигать более высокой прибыльности;

- преимущества низкого ранга (связанные с наличием дешевой рабочей силы, доступностью источников сырья и т. д.) не столь устойчивы, так как могут быть скопированы конкурентами.

27. Ресурсный подход к определению конкурентных преимуществ.

В ресурсном подходе к стратегическому управлению уникальность создания ценности достигается благодаря уникальным характеристикам фирмы, в первую очередь ее ресурсам, способностям и компетенциям. Ресурсы и способности фирмы должны находиться в центре внимания при формулировании ее стратегии: они представляют собой основные константы, опираясь на которые фирма может обозначить свою идентичность и сформировать стратегию, и они являются главными источниками прибыльности фирмы.

Ключевым в ресурсном подходе к формулированию стратегии является понимание взаимосвязей между ресурсами, способностями, конкурентным преимуществом и прибыльностью — в частности, понимание механизмов, посредством которых конкурентное преимущество может удерживаться с течением времени. Последнее требует разработки стратегий, которые бы максимально эффективно использовали уникальные характеристики каждой фирмы [15, С. 72]. Содержание указанных терминов в понимании различных представителей ресурсной концепции приведено в таблице 2.

Таблица 2. Соотношение понятий источников конкурентного преимущества

Автор |

Ресурсы |

Способности/компетенции |

Ключевые компетенции |

Д. Коллис, С. Монтгомери |

Материальные, нематериальные активы, организационные возможности |

|

|

Б.З. Мильнер |

Материальные, нематериальные активы |

Совокупность индивидуальных навыков, ресурсов и аккумулированных знаний, которые позволяют организациям координировать деятельность и использовать ресурсы |

Коллективный опыт или «ресурсы знаний», общепринятая практика или ключевое искусство |

Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен |

Специфические относительно фирмы активы, которые трудно, если вообще можно имитировать |

Отличительные для фирмы действия |

Способности, определяющие основной для фирмы бизнес |

Р. Грант |

Производственные активы, принадлежащие фирме (материальные, нематериальные, человеческие ресурсы) |

Способность фирмы осуществлять специфическую производственную деятельность |

|

И.Б. Гурков |

Факторы, использующиеся в производстве товаров и услуг фирмы (натуральные, материальные, финансовые, нематериальные) |

Знания и умения для получения, использования и воспроизводства ресурсов |

Знания, умения и связи фирмы, позволяющие ей добиваться стратегического преимущества на одном или нескольких рынках |

Как видно из таблицы, описание источников конкурентного преимущества различно. Тем не менее, общим для ресурсной концепции является требование к уникальности или труднокопируемости конкурентами данных ресурсов, способностей и ключевых компетенций, что нашло отражение к известной формуле VRIN (valuable, rare, imperfectly imitable, non-substitutable), содержащей агрегированные характеристики ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества, а именно ценность, редкость, неидеальная воспроизводимость и незаменимость.

Учитывая то, что как правило, имитация ресурсов не затруднена, более надежной основой для создания устойчивого конкурентного преимущества выступают способности и ключевые компетенции компании.

28. Характеристики конкурентных преимуществ: длительность использования, прозрачность для конкурентов, воспроизводимость.

Долговечность конкурентного преимущества зависит от скорости, с которой обесцениваются или устаревают те ресурсы и способности, на которых оно основано. Причем способности компании более долговечны, чем ее ресурсы, так как она может осуществлять поддержание способностей путем замены некоторых ресурсов по мере их износа или выбытия. Прозрачность преимущества связана с возможностью конкурентов выявить способности, лежащие в основе данного конкурентного преимущества, а после этого определить ресурсы, которые необходимы для воспроизведения данных способностей. Несовер шенная мобильность ресурсов и способностей обусловливает то, что перемещение большинства ресурсов и способностей от одной компании к другой весьма затруднительно и, следовательно, приобретение конкурентами на равных условиях ресурсов, необходимых для воспроизведения конкурентных преимуществ устоявшихся компаний, маловероятно. В свою очередь, сложность воспроизведения самих ресурсов и способностей позволяет компании удерживать свое конкурентное преимущество в течение длительного периода времени.

29. Стратегические преимущества и конкурентная имитация.

Применительно к деятельности предприятия можно выделить три вида конкурентных преимуществ:

"Отработавшие" или отраслевые стандарты - представляет собой обязательное условие выживания на определенном рынке.

"Сохраняющие силу" - в кратко- и среднесрочной перспективе обеспечивают конкурентные преимущества предприятию, однако требуют максимального использования и защиты. Не могут быть базой долгосрочной стратегии. Задача соперников выявить и нейтрализовать такие конкурентные преимущества, иначе они не смогут достигнуть отраслевых стандартов в течение нескольких лет.

"Устойчивые" - имеют стратегическое значение, так как обладают защитой на протяжении длительного времени. Попытка воспроизведения подобных конкурентных преимуществ может обернуться неудачей для конкурентов. В подобной ситуации соперникам следует ориентироваться на разработку собственных ключевых компетенций.

Компании, которые достигают выдающихся результатов, становятся объектами для подражания. Их успешные продукты полностью или частично заимствуют другие компании в надежде получить аналогичные результаты. Такой вид имитации называется имитацией, основанной на результатах деятельности других компаний (outcome-basedimitation). Конкуренты анализируют результаты внедрения инновации, которую ввели другие организации, чтобы определить, насколько она им нужна. Прибыльность инновации является ключевое предпосылкой, которая предопределяет ее копирование и, следовательно, распространение по экономике благодаря подражательному поведению других фирм. Интересно, что хотя, как уже отмечалось, имитация (выпуск дженериков) крайне широко распространена в фармацевтике, большинство оригинальных препаратов не копируется даже после окончания срока патентной защиты – коммерчески непривлекательные дженерики просто никому не нужны.

В литературе известно описание целого ряда имитационных стратегий. С некоторой степенью условности позволим себе сгруппировать их в четыре группы:

1) превосходство в цене,

2) превосходство в продукте,

3) превосходство в рыночной позиции,

4) стратегии сохранения конкурентных позиций и снижения конкурентных рисков.

Имитация (подражание) представляет прямую форму конкуренции. Для сохранения долгосрочного конкурентного преимущества необходимы барьеры на пути имитаторов. Р. Румельт использовал термин «изолирующие механизмы» для описания «барьеров, ограничивающих фактическое равновесие прибылей среди отдельных фирм».

Для того чтобы фирма могла успешно имитировать стратегии, она должна пройти четыре стадии.

Идентификация. Фирма должна выявить, обладает ли ее соперник конкурентным преимуществом.

Стимулы. Фирма должна увериться в том, что инвестиции в имитацию с лихвой окупятся.

Диагностика. Фирма должна быть в состоянии проанализировать особенности стратегии своего конкурента, обеспечивающие ему конкурентное преимущество.

Приобретение ресурсов. Фирма должна быть в состоянии приобрести посредством передачи или воспроизводства ресурсы и способности, необходимые для подражания стратегии более эффективной фирмы.

30. Ключевые факторы успеха.

Ключевые факторы успеха есть общие для всех предприятий отрасли факторы, реализация которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной позиции. Дело не в том, может или не может конкретная фирма в настоящее время реализовать эти факторы. Задача заключается в определении факторов, дающих в данной отрасли ключ к успеху в конкуренции. Выделение КФУ для конкретной отрасли есть первый шаг, за которым должна последовать разработка мероприятий по овладению КФУ, характерных для отрасли. Эта работа представляет собой существенную часть разработки стратегического плана предприятия с учетом характера целей и задач развития, как их представляет себе руководство предприятия. КФУ должны рассматриваться как фундамент разрабатываемой стратегии. КФУ не одинаковы для разных отраслей, а для конкретной отрасли могут меняться во времени. Тем не менее, можно попробовать выделить базовые КФУ, некоторые из которых приведены ниже. Задача аналитиков заключается в том, чтобы выделить 3-5 наиболее важных на ближайшую перспективу КФУ, например путем ранжирования всех выделенных факторов, имеющих значение для данной отрасли. Именно они должны потом лечь в основу стратегии предприятия.

Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители конкурентного успеха в отрасли. Обычно для отрасли характерны три-четыре фактора, а из них один-два наиболее важны, задача анализа - в их выделении. Ниже перечислены типы КФУ и их составляющие.

1. Факторы, связанные с технологией:

- компетентность в научных исследованиях;

- способность к инновациям в производственных процессах;

- способность к инновациям в продукции;

- роль экспертов в данной технологии.

2. Факторы, связанные с производством:

- эффективность низкозатратного производства;

- качество производства;

- высокая фондоотдача;

- размещение производства, гарантирующее низкие издержки;

- обеспечение адекватной квалифицированной рабсилой;

- высокая производительность труда;

- дешевое проектирование и техническое обеспечение;

- гибкость производства при изменении моделей и размеров.

3. Факторы, связанные с распределением:

- мощная сеть дистрибьюторов /дилеров;

- возможность доходов в розничной торговле;

- собственная торговая сеть компании;

- быстрая доставка.

4. Факторы, связанные с маркетингом:

- хорошо испытанный, проверенный способ продаж;

- удобный, доступный сервис и техобслуживание;

- точное удовлетворение покупательских запросов;

- широта диапазона товаров;

- коммерческое искусство;

- притягательные дизайн и упаковка;

- гарантии покупателям.

5. Факторы, связанные с квалификацией:

- выдающиеся таланты;

- ноу-хау в контроле качества;

- эксперты в области проектирования;

- эксперты в области технологии;

- способность к точной, ясной рекламе;

- способность разработать и вывести на рынок новые продукты.

6. Факторы, связанные с возможностями организации:

- первоклассные информационные системы;

- способность быстро реагировать на изменяющиеся условия;

- компетентность в управлении и наличие управляющих ноу-хау.

7. Другие типы КФУ:

- благоприятный имидж и репутация;

- осознание себя, как лидера;

- удобное расположение, приятное, вежливое обслуживание;

- доступ к финансовому капиталу;

- патентная защита.

31. Влияние типа собственности на разработку и принятие стратегических решений.

Разработка и принятие стратегических решений не зависит от форм собственности организации. На разработку и принятие стратегических решений влияет масштаб организации, масштаб ее деятельности. Чем больше организация, тем серьезнее и глобальнее стратегические решения, их важность и трудность, как в разработке, так и в реализации.

32. Финансовые ресурсы.

Финансовые ресурсы - это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих.

Формируются финансовые ресурсы за счет собственных и привлеченных денежных средств.

Стартовым источником финансовых ресурсов в момент учреждения предприятия является уставный (акционерный) капитал - имущество, созданное за счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций).

Основным источником финансовых ресурсов действующего предприятия служат доходы (прибыль) от основной и других видов деятельности, внереализационных операций. Он также формируется за счет устойчивых пассивов, различных целевых поступлений, паевых и иных взносов членов трудового коллектива. К устойчивым пассивам относят уставный, резервный и другие капиталы, долгосрочные займы и постоянно находящуюся в обороте предприятия кредиторскую задолженность.

Финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке с помощью продажи акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпущенных предприятием; дивидентов по ценным бумагам других предприятий и государства; доходов от финансовых операций; кредитов.

Финансовые ресурсы могут поступать в порядке перераспределения от ассоциаций и концернов, в которые они входят, от вышестоящих организаций при сохранении отраслевых структур, от страховых организаций.

В отдельных случаях предприятию могут быть предоставлены субсидии (в денежной или натуральной форме) за счет средств государственного или местного бюджетов, а также специальных фондов. Различают: - прямые субсидии - государственные капитальные вложения в объекты, особо важные для народного хозяйства, или в малорентабельные, но жизненно необходимые; - непрямые субсидии, осуществляемые средствами налоговой и денежно-кредитной политики, например, путем предоставления налоговых льгот и льготных кредитов.

Совокупность финансовых средств предприятия принято подразделять на оборотные средства и инвестиции.

33. Операции фирмы.

Наверное, здесь речь идет о взаимодействиях организации с внутренней и внешней средой.

34. Набор технологий фирмы.

Например, технологии в области управления организацией, персоналом, производства и т.д.

В общем виде технология - это формализованное описание деятельности, включающее набор ресурсов, инструментов, приемов их использования, и способов организации производства - необходимое и достаточное для воспроизводства процесса получения определенных продуктов, предметов, услуг, изменений или любых иных значимых результатов с заранее заданными параметрами.

На основе данного определения можно выделить по меньшей мере три дополняющих друг друга группы технологий: ресурсные (отличающиеся друг от друга тем, какие ресурсы используются для производства конкретного продукта); инструментальные (отличающиеся набором используемых орудий труда), и управленческие (отличающиеся способами организации производственного процесса).

35. Производство товаров и услуг.

Производство – это процесс изготовления товаров и оказания услуг, которые нужны людям, так как удовлетворяют их потребности. Произведенную продукцию предлагают покупателям, которые оплачивают ее, если она им необходима.

Важнейший показатель, характеризующий процесс производства – это производительность. Производительность определяется как объем продукции, изготовленной в единицу времени при использовании единицы какого-либо фактора производства (станка, рабочего, гектара земли и т.п.).

Особенностью современного производства является разделение труда. Весь производственный процесс делится на множество простых операций. Каждый рабочий выполняет только одну из них. Для использования разделения труда необходима специализация, то есть хорошие знания и умения рабочего по отдельным процессам и операциям.

Разделение труда и специализация позволяют значительно повысить производительность за счет следующих факторов:

расстановка рабочих по операциям в соответствии с их способностями;

концентрация внимания на простых действиях;

минимальное количество инструментов и передвижений;

возможность механизации процессов.

Все производство подразделяется по отраслевому принципу: металлургическое, сельскохозяйственное, машиностроительное и т.д.

По своим масштабам производство может быть единичным, серийным или массовым. В первом случае производится одна или несколько единиц продукции. При серийном производстве различная продукция изготавливается партиями. Оно делится на крупно-, средне- и мелкосерийное. Наиболее масштабное массовое производство, при котором длительное время производится однородная продукция.

Также, можно вспомнить показатели для расчета эффективности труда, коэффициент оборачиваемости и прочее.

36. Гибкость производства.

Гибкость — это свойство производственной системы быстро перестраиваться на выпуск новой продукции, т. е. переходить в пределах установленных технологических возможностей из одного работоспособного функционального состояния в другое для выполнения очередного производственного задания или новой функции. Рассмотрим подробнее основные характеристики гибкого производства (ГП):

ГП — это многономенклатурное производство, в котором переналадка оборудования на выпуск нового изделия осуществляется параллельно с выпуском изделия старого наименования или при минимальных затратах времени на переналадку;

ГП — комплексно автоматизированное производство, управляемое центральной ЭВМ;

свойство гибкости многоаспектно. Различаются: гибкость состояния (способность системы функционировать при различных внешних и внутренних изменениях); гибкость действия (способность расширять свои возможности за счет включения нового оборудования); гибкость технологии (оценивается числом операций, реализуемых в данной производственной системе); организационная гибкость (оценивается сложностью перехода на обработку любого изделия данной номенклатуры);

понятие гибкости иерархично: от отдельных единиц оборудования и операционных технологий до заводского производственного процесса в целом;

ГП основывается на безлюдной (малолюдной) технологии и позволяет отказаться от традиционной технической и сопроводительной документации (безбумажные технологии);

ГП способны обрабатывать изделия заданной номенклатуры в любом порядке их следования;

ГП функционирует на основе принципа централизации обработки — объект производства не требует дополнительной доработки на другом оборудовании;

ГП функционирует, как правило, на основе унифицированных технологий.

Как свойство производственной системы гибкость имеет четыре основных признака:

1) повторяемость — способность системы многократно возвращаться к выполнению ранее освоенных работ после завершения данной работы; 2) универсальность — способность системы обрабатывать различные изделия и в различных количествах без какой-либо модификации; 3) приспособляемость — способность системы к переналадке на новое изделие путем воздействия извне или самонастройки; 4) адаптивность — способность системы приспосабливаться к изменению внешних или внутренних факторов в определенных пределах без нарушения собственного функционирования или потери качества продукции.

37. Набор базовых, продуктовых и процессных исследований и разработок.

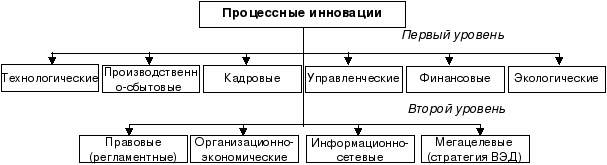

Базовой предпосылкой инновационного развития предприятий являются продуктовые и процессные инновации. Сущность продуктовых инноваций выражается в их названии и характере реализуемых новшеств. Однако, по мнению признанного авторитета в области управления и одного из создателей современной теории инноваций П. Друкера, «…наиболее эффективной инновацией служит другой продукт или услуга, которые не столько представляют собой какое-то усовершенствование, сколько создают новый потенциал удовлетворения… этот новый и «другой» продукт дороже предыдущего; тем не менее его совокупное воздействие…в том, что он снижает затраты и повышает производительность…». Из этого следует, что в современных условиях приоритетом в освоении и внедрении продуктовых инноваций является повышение полезности клиентов (потребителей).

Таким образом, наравне с продуктовыми, не менее важными в повышении инновационного потенциала отечественных предприятий являются процессные инновации. Их реализация позволяет получить значительные конкурентные преимущества в различных, наиболее перспективных для субъектов предпринимательства, областях.

Следовательно, процессные инновации можно подразделить на:

1) технологические процессные инновации (в традиционном понимании);

2) институциональные процессные инновации (новые формы организации управления в производстве и сбыте). Таким образом, к процессным инновациям относятся:

совершенствование процессов взаимодействия предприятия с внешней средой – новшества в организации сбытовой и закупочной деятельности:

инновации, повышающие роль договорной дисциплины (повышение эффективности работы с контрагентами предприятия);

разработка новых схем сотрудничества с посредниками и торговыми представителями;

мероприятия по повышению эффективности и снижению риска взаимодействия с финансово-кредитными учреждениями, выступающими в роли кредиторов и инвесторов;

усовершенствование отношений с партнерами по снабженческо-сбытовой деятельности, предполагающие новые технологии реализации продукции и упрощение схем закупок;

совершенствование и изменение процессов управления движением материальных запасов и денежных средств на предприятии:

логистические процессные инновации – новшества во внутрипроизводственном управлении;

внедрение современных методов планирования производства, поставок и сбыта (объемно-календарного планирования);

внедрение методологии контроллинга с целью учета, бухгалтерского анализа и эффективного управления финансово-экономической деятельностью предприятия;

инновации, вносимые в процессы общего управления предприятием, определяющие внедрение мероприятий по снижению уровня постоянных операционных издержек предприятия;

нововведения в технологические процессы выпуска продукции, включающие разработку новых технологических регламентов, освоение новых видов технического оборудования и специальной технологической оснастки.

Рис. 1. Классификация процессных инноваций

38. Анализ затрат.

Анализ затрат – важнейший инструмент управления предприятием. В условиях острой конкуренции важно осуществлять жесткий контроль за затратами с целью повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения их финансового состояния. Необходимость анализа затрат на производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат .

В условиях рыночной системы затраты на производство продукции являются одним из основных качественных показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений. От уровня затрат зависят финансовые результаты (прибыль или убыток), темпы расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов.

Часто в экономической литературе термин « затраты » отождествляется с понятием «расходы». Однако более внимательное изучение этих категорий свидетельствует об их серьезном различии. В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета расходы включают в себя убытки и затраты , которые возникают в ходе основной деятельности предприятия. Они, как правило, принимают форму оттока или уменьшения актива. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основании непосредственной связи между понесенными затратами и поступлениями по определенным статьям дохода. Такой подход называется соответствием доходов и расходов. В бухгалтерском учете все доходы должны соотноситься с затратами на их получение, называемыми расходами. Это состоит в том, что затраты должны накапливаться на счетах 10 «Материалы», 02 «Амортизация», 70 «Расчеты по оплате труда», затем на счетах 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция» и не списываться на счета продаж, до тех пор, пока продукция, товары, услуги, с которыми они связаны, не будут реализованы. Лишь в момент продажи предприятие признает свои доходы и связанную с ними часть затрат – расходы.

Затраты – это выраженные в денежной форме расходы организаций на производство, обращение, сбыт товаров.

Цель анализа затрат заключается в выявлении возможностей повышения эффективности использования всех видов ресурсов в процессе производства и сбыта продукции.

Исходя из цели анализа затрат на производство можно сформулировать следующие задачи:

- оценка обоснованности, напряженности и степени выполнения плана по показателям себестоимости;

- выявление отклонений фактических затрат от плановых (нормативных или сметных) и установление их причин;

- оценка динамики показателей затрат и определение основных факторов влияющих на динамику;

- анализ затрат отдельных видов продукции;

- анализ отдельных видов затрат в себестоимости продукции;

- выявление резервов снижения себестоимости продукции.

Важной информацией для анализа затрат являются отчетные данные; данные бухгалтерского учета (синтетические и аналитические счета, отражающие затраты материальных, трудовых и денежных средств, соответствующие ведомости, журналы-ордера и в необходимых случаях первичные документы); плановые (сметные, нормативные) данные о затратах на производство и сбыт продукции и отдельных изделий (работ, услуг). Основными первичными документами, на основе которых производится отражение в учёте затрат на производство и обращение продукции, являются договор на приобретение продукции, материалов, услуг; счета-фактуры, авансовые отчеты и другие документы.

Анализ затрат на производство выпускаемой продукции позволяет оценивать работу предприятия не только с качественной стороны, но одновременно отражает и количественные результаты его работы, поскольку ощутимое снижение затрат на производство, в первую очередь, достигается путем увеличения выпуска продукции, что непосредственно связано с правильным управлением производственным коллективом и технологическими процессами предприятия.

При реальном функционировании рыночных механизмов неизбежно возникает необходимость создания и совершенствования четкой системы учета и контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в рамках управленческого учета. Кроме того, определение резервов снижения затрат на производство является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего субъекта, основой соизмерения доходов и расходов.

Таким образом исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что управление затратами играет важную роль в системе управления предприятием. Практика работы предприятий показывает, что без правильной оценки реальной себестоимости нельзя правильно управлять деятельностью предприятия, а правильная оценка себестоимости возможна лишь при эффективном управлении затратами.

Роль анализа затрат , несомненно, возрастает в системе управления предприятиями, по мере осознания ими необходимости формирования достоверной информации, имеющего различные виды группировок и классификаций.

39. Цепочка ценностей (создания стоимости).

Всякий продукт покупается на рынке лишь потому, что он обладает некоторой ценностью, за которую покупатель готов заплатить запрашиваемую цену. С этой точки зрения всякий бизнес можно рассматривать как процесс создание некоторой ценности товара. Майклом Портером (1985) было введено понятие цепочки ценности . Полный цикл бизнеса охватывает создание продукта, его продажу и послепродажное обслуживание. При этом вся деятельность по созданию ценности разделена на две группы - основная и поддерживающая.

В соответствии с Портеровской терминологией каждый элемент цепочки вносит свой вклад в создание ценности товара, но при этом создается дополнительная стоимость (маржа), представляющая собой разницу между суммарной ценностью товара и затратами на обеспечение деятельности всех звеньев цепочки создания ценности.

"Преимущества в конкуренции нельзя понять, если смотреть на фирму в целом", - пишет Портер. Реальные преимущества в минимизации издержек и в дифференциации надо находить в цепи действий, которые совершает фирма, чтобы доставить своим потребителям определенную ценность. При проведении подробного стратегического анализа и выборе стратегии Портер предлагает обратиться именно к цепочке создания ценностей . Он идентифицирует пять первичных и четыре вторичных действия, составляющих такую цепочку в любой фирме. Вот пять первичных действий.

Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия. Это действия, связанные с получением, хранением и распределением вводимых ресурсов, такие как физическое обращение с сырьем и материалами, их складирование, ведение учета запасов, составление графиков движения транспортных средств, расчеты с поставщиками.

Производственные процессы. Это действия, сопряженные с трансформацией вводимых ресурсов в конечный продукт, в частности машинная обработка, упаковка, сборка, техническое обслуживание оборудования, испытание готовой продукции, выпуск печатной продукции и эксплуатация производственных площадей и помещений.

Материально-техническое обеспечение сбыта. Это операции, связанные со сбором, хранением и физической доставкой продукта покупателям, такие как складирование готовых изделий, физическое обращение с ними, эксплуатация средств доставки, обработка заказов и составление графиков.

Маркетинг и продажи. Все действия, сопряженные с куплей-продажей продукта, - реклама, продвижение товара на рынке, сбытовые операции, квотирование, выбор каналов сбыта, отношения со сбытовиками и ценообразование.

Обслуживание. Действия, связанные с оказанием услуг, повышающих или поддерживающих ценность продукта, такие как установка, ремонт, обучение, поставка компонентов и наладка (регулировка).

Четыре вторичных (или поддерживающих) действия таковы.

Закупки. Действия, связанные с закупками сырья, запасов и прочих расходных материалов в дополнение к станкам, оборудованию (в том числе лабораторному и офисному) и зданиям.

Развитие технологии. Действия, связанные с совершенствованием продукта и (или) процесса, включая научные исследования и опытно-конструкторские разработки, проектирование продукта и его дизайн, исследование средств массовой информации, проектирование производственных процессов, процедур обслуживания и т.д.

Управление людскими ресурсами. Действия, связанные с привлечением, наймом, профессиональной подготовкой, развитием и оплатой труда персонала.

Поддержание инфраструктуры фирм. Такие действия, как общее управление, планирование, финансирование, бухгалтерский учет, отношения с правительством, управление качеством и т.д.

Конечно, говорит Портер, указанные виды деятельности - всего лишь звенья стандартной цепочки создания ценностей . Каждую стандартную (или типовую) категорию можно и должно расчленить на уникальные, свойственные только данной конкретной компании действия. Например, маркетинг и продажи, составляющие вид первичной деятельности, подразделяются на управление маркетингом, рекламирование, управление продавцами, деятельность отдела продаж, подготовку технической литературы и продвижение товара на рынке. А эти отдельно взятые действия можно разделить на еще более частные действия. Цель такого расчленения (или, как говорит Портер, "дисагрегации") состоит в том, чтобы оказать помощь компаниям в выборе одной из трех типовых стратегий. Для этого нужно выделить те зоны потенциальных преимуществ в конкуренции, которые может обрести компания, противодействуя пяти конкурентным силам, уникальным для каждой отрасли и конкретной компании. Так, "...в зависимости от отрасли каждая из категорий может оказаться жизненно необходимой для обретения преимуществ в конкуренции. Для дистрибьютора представляет исключительную важное материально-техническое обеспечение производства и сбыта... Для банка, участвующего в кредитовании компаний, ключевое значение имеют маркетинг и сбыт, т.е. эффективная работа служащих определяющих... способ предоставления кредитов и условия их предоставления... В шоколадной промышленности закупка бобов какао, а на электростанциях... закупка топлива являются самыми важными детерминантами уровня издержек и соответствующей стратегии... В сталелитейной промышленности производственные технологии - единственный самый важный фактор, обеспечивающий преимущества в конкурентной борьбе".

40. Оценка конкурентоспособности фирмы.

Конкурентоспособность в широком смысле слова - это оценочная категория, которая характеризует возможность оцениваемого объекта успешно конкурировать. Т.е. высказывания о конкурентоспособности государства, компании, продукта или цены на этот продукт, могут быть одинаково корректны. Все зависит от конкретной ситуации и задач, для которых используется понятие " конкурентоспособность ".

Применительно к маркетингу, конкурентоспособность это относительная оценка потенциальной способности успешно конкурировать на рынке за ограниченный платежеспособный спрос. При этом можно говорить о конкурентоспособности отдельных продуктов или компании в целом.

Высокая конкурентоспособность означает, что продукт или компания потенциально могут с высокой долей вероятности рассчитывать на коммерческий успех на данном рынке. Низкая оценка конкурентоспособности обычно подразумевает малую вероятность потенциального коммерческого успеха.

В реальной жизни конкурентоспособность компании и производимых ею продуктов тесно переплетены. Так, низкая конкурентоспособность продукта может компенсироваться конкурентными преимуществами компании (в форме использования для продукта популярного бренда, либо эффективных каналов продаж), обеспечивая коммерческий успех на конкретном рынке, и наоборот.

По М.Портеру, конкурентоспособность можно обеспечить двумя способами:

1) добиться лидерства в издержках;

2) через дифференциацию товара.

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация - это способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания.