- •3. Возможность покупателей «торговаться».

- •5. Угроза заменяющих продуктов.

- •Стратегии бизнеса на стадии рождения рынка

- •Стратегия инноватора

- •Стратегия последователя

- •Стратегии бизнеса на стадии роста рынка

- •Стратегия лидера рынка

- •Стратегия нападающего

- •Стратегии бизнеса на стадии зрелости рынка

- •Стратегии бизнеса на стадии спада рынка

- •Конкуренция в фрагментированных отраслях

- •Конкурентоспособность предприятия

- •Оценка конкурентоспособности

- •Методы конкурентоспособности

- •Ситуационный анализ и формулирование корпоративной стратегии

- •Конкурентные стратегии. Достижение конкурентоспособности в отрасли.

- •96. Степень диверсификации фирмы.

- •97. Связанная и несвязанная диверсификация.

- •98. Многонациональный и глобальный характер диверсификации.

- •99. Развитие ключевых хозяйственных подразделений и/или усиление существующих позиций.

- •100.Расширению портфеля и освоению новых отраслей.

- •101. Избавление от убыточных или непривлекательных хозяйственных подразделений.

- •102. Матричный анализ диверсифицированных компаний.

- •103. Матрица Бостонской консалтинговой группы (бкг) - рост/доля.

- •104. Матрица хозяйственного портфеля МакКинзи / Дженерал Электрик – привлекательность / конкурентоспособность

- •105. Матрица Артура д.Литтла - этап жизненного цикла/конкурентоспособность.

- •106. Матрица направленной политики Shell/dpm.

- •107. Преимущества и ограничения при использовании анализа портфеля бизнеса.

- •108. Использование результатов анализа матриц для разработки корпоративной стратегии.

- •109. Решение о выборе матрицы.

- •110. Поиск дополнительных возможностей диверсификации.

- •111. Распределение ресурсов корпорации.

- •112. Руководящие принципы управления процессом разработки корпоративной стратегии

- •113. Модель жизненного цикла организации.

- •1. «Выхаживание» (Courtship)

- •2. «Младенчество» (Infancy)

- •3. «Детство» или «Давай-давай» (Go-go)

- •4. «Юность» (Adolescence)

- •5. «Расцвет» (Prime)

- •6. «Стабилизация» или «Поздний расцвет» (Stabilization)

- •7. «Аристократизм» (Aristocracy)

- •8. «Ранняя бюрократизация» (Early bureaucracy)

- •9. «Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death)

- •152. Обеспечение успеха в конкурентной борьбе на международных рынках.

- •153. Правило ромба для конкурентных преимуществ страны и региона.

- •154. Условия и факторы.

- •155. Состояние спроса.

- •156. Родственные и поддерживающие отрасли.

- •157. Устойчивая стратегия, структура и соперничество.

- •158. Правило ромба как система.

- •159. Роль правительства в обеспечении конкурентоспособности регионов.

- •160. Понятие кластера.

- •161. Кластерный подход.

- •162. Местоположение компании и конкуренция.

- •163. Кластеры и конкурентное преимущество.

- •164. Кластеры и экономическая география

- •165. Кластеры и развитие экономики регионов.

- •166. Рождение, эволюция и упадок кластеров.

- •167. Роль корпорации в развитии кластеров.

- •168. Формирование инициатив по развитию кластеров. Чаще всего кластерные инициативы включают в себя:

7. «Аристократизм» (Aristocracy)

На этом этапе организация владеет значительными денежными ресурсами, которые расходует на укрепление имеющейся системы контроля, обустройство, страхование. Основным в ее деятельности является не то, что и почему производится, а как. С целью развития в организации могут вводиться небольшие инновации, могут приобретаться другие организации. Но ориентация организации на долгосрочный результат значительно ниже, чем на предыдущих этапах. Для сохранения имеющегося уровня прибыли повышаются цены на ее продукцию или услуги, но этот процесс не бесконечен.

8. «Ранняя бюрократизация» (Early bureaucracy)

Этот этап характеризует большое количество конфликтов и проблем, отдаление от удовлетворения клиентов. Теперь основное внимание в организации концентрируется на том, кто виноват в проблемах, а не на том, что нужно сделать, чтобы их решить.

9. «Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death)

Организация не стремится к повышению эффективности своей деятельности, к изменениям, не ориентируется на результат, на потребности потребителей. В ней присутствует жесткий контроль над деятельностью, соблюдением всех принятых правил, предписаний и процедур.

Если деятельность организации напрямую зависит от клиентов, то в момент их полного отказа от ее услуг может наступить смерть организации. Наступление этапа смерти для нее может быть на какое-то время отсрочено, если организация производит какой-то монопольный продукт или имеет поддержку государства.

Грамотно выстроенные стратегия и тактика развития организации помогут не только достичь этапа расцвета, но и оставаться в нем достаточно долго.

114. Типичные стратегии и структуры на отдельных этапах жизненного цикла.

Организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции. Цели еще нечеткие, творческий процесс протекает свободно, продвижение к следующему этапу требует стабильного обеспечения. В эту стадию входят следующие явления: зарождение, поиск единомышленников, подготовка к реализации идеи, юридическое оформление организации, набор операционного персонала и выпуск первой партии продукта.

Происходит создание организации. Основателем выступает предприниматель, в одиночку или с несколькими соратниками выполняющий все работы. В компанию на этой стадии часто приходят люди, привлеченные самой личностью создателя и разделяющие его идеи и надежды. Коммуникации между сотрудниками легки и неформальны. Все работают много и долго, переработки компенсируются скромными зарплатами, благодарностью начальства и надеждами на будущие доходы.

Контроль основан на личном участии руководителя во всех рабочих процессах. Организация не формализована и не бюрократизирована, для нее характерна простая структура управления. Основное внимание уделяется созданию нового продукта или услуги и завоеванию места на рынке. Следует отметить, что некоторые компании могут остановиться в своем развитии именно на этой стадии и существовать при таком стиле управления много лет.

На этом этапе организация является социосистемой так как она состоит из людей, принадлежащих единой или сходным парадигмам. Каждый член организации обладает собственными культурными представлениями и системой ценностей. Совместная деятельность, которую начинают вести члены организации, запускает процессы формирования знаний на индивидуальном уровне, когда опыт, получаемый каждым членом организации, перерабатывается в соответствии с личными убеждениями и представлениями. На этом же этапе начинается ярмарка знаний, когда в ходе совместной деятельности каждый член коллектива вольно или невольно демонстрирует собственную систему представлений, умения и навыки.

Фирмы возникают добровольно, потому что они представляют более эффективный метод организации производства. На первом этапе своего развития фирма ведет себя как серая мышка - подбирает зернышки, которые упускают из виду более крупные рыночные структуры.

На этапе возникновения фирмы очень важно определить стратегию конкурентной борьбы: Первая стратегия - силовая, действующая в сфере крупного производства товаров и услуг. Вторая стратегия - приспособительная: Задачи таких фирм: удовлетворять индивидуальные потребности конкретного человека. Третья стратегия: нишевая глубокая специализация производства-то, что организация может делать лучше других.

Стадия развития. Этап коллегиальности

Этап коллегиальности - период быстрого роста организации, осознание своей миссии и формирование стратегии развития (неформальные коммуникации и структура, высокие обязательства). Происходит рост компании: идет активное освоение рынка, рост интеграции особенно интенсивны.

Успешность развития организации на этом этапе зависит:

* от того, насколько полно понимают идеи лидера члены организации;

* от того, насколько члены организации обогащают лидера идеями;

* от готовности членов организации реализовывать решения лидера;

* от того, насколько эффективно построена коллективная работа.

Если отбросить индивидуальные особенности как лидера, так и членов организации, то все эти факторы определяются групповыми представлениями и ценностями - тем, что образует базис организационной культуры. Этот этап можно условно назвать периодом формирования базиса организационной культуры. На нем успех и неудачи организации активно перерабатываются на всех уровнях организации: индивидуальном, групповом, организационном.

Осложняется тем, что создатели компании из предпринимателей должны превратиться в профессионалов-менеджеров. Это означает серьезное изменение стиля управления, к которому многие предприниматели оказываются не готовы. Поэтому на данном этапе нередки случаи приглашения профессиональных менеджеров со стороны и передачи им отдельных функций управления, а также обращения к консультантам для налаживания учета и контроля. В целом стадия роста характеризуется:

* увеличением числа сотрудников;

* разделением труда и ростом специализации;

* более формальными и обезличенными коммуникациями;

* внедрением систем стимулирования, бюджетирования и стандартизации работ и др.

Главными задачами организации являются: создание условий для экономического роста и обеспечение высокого качества товаров и услуг.

Опыт, накопленный на предыдущей стадии, проходит через активную проработку. Процессы экстернализации и комбинации знаний выходят за рамки индивидуального онтологического уровня и поднимаются до уровня группового и организационного: ценности отдельных членов коллектива трансформируются в групповые ценности, согласовываются цели, происходит формирование видения организации как отдельной сущности, осознание еe взаимоотношений с внешней средой, формируются правила взаимного сосуществования как членов организации между собой, так и по отношению к субъектам внешней среды.

Для максимально разностороннего и быстрого развития организации на этой стадии особое внимание следует уделять процессам комбинации и интернализации знаний на организационном уровне. Это обеспечит распространение элементов организационной культуры среди всех членов организации.

Стадия зрелости. Этап формализации деятельности.

Этап формализации деятельности - период стабилизации роста (развития), (формализация ролей, стабилизация структуры, акцент на эффективность).

К этой стадии компания приходит с багажом прошлого опыта. Представления, показавшие свою адекватность и эффективность, связываются в единую картину мира, охватывая разнообразные стороны социальной жизни. На этом этапе, на организационном уровне наиболее интенсивны процессы интернализации, когда знания, полученные и переработанные организацией на предыдущих этапах, получили свое выражение через провозглашенные ценности: миссия организации, цели и символы, артефакты и проходят процесс индивидуального осознания.

Организация достигает лидирующего положения на рынке. По мере расширения ассортимента выпускаемой продукции и комплекса предоставляемых услуг создаются новые подразделения, структура становится более сложной и иерархической. Формализуются политика и распределение ответственности, усиливается централизация.

Зрелость организации означает, что ей удается сохранять устойчивое положение во внешней среде; показывает, что остальные процессы переработки опыта и встраивания его в существующую систему представлений имеют явное выражение в базисных представлениях организационной культуры и подкреплены мощно влияющими на членов организации артефактами.

Эти артефакты обеспечивают широкое распространение парадигм организации среди еe членов и передаются новичкам как история успеха. Если на предыдущих этапах развития организационная культура сильно подвержена любому влиянию со стороны культуры лидеров, внешней среды, то на этапе зрелости она становится обычным правом, оказывающим влияние на все стороны жизнедеятельности организации.

Этап реструктуризации

Период замедления роста и структурных изменений, дифференциация товаров (рынков), предвидение новых потребностей (стремление к комплексности, децентрализация, диверсифицирование рынков).

Стадия старости. Этап спада.

Этап спада - период, характеризующийся резким падением сбыта и снижением прибыли; организация ищет новые возможности и пути удержания рынков (высокая текучесть кадров, нарастание конфликтов, централизация. Стадию старости организации определяется как противоречие между ней и окружающей средой, которое выражается или в появлении конкурентов, вытесняющих организацию с занятого рынка, или в исчезновении рынка.

В такой ситуации получаемый организацией реальный опыт не фиксируется в существующих знаниях организации. В результате базовые представления перестают адекватно интерпретировать реальные события, а провозглашенные ценности членами коллектива не воспринимаются как ценности. Это означает, что механизмы, обеспечивавшие трансформацию знаний организации, по каким-либо причинам исчезают и происходит разрыв в цепочках формирования знаний. Происходит накопление неформализованных знаний, которые между тем никаким образом не встраиваются в существующую систему представлений.

По мере перехода организации от одной стадии развития к другой, происходит накопление организационных проблем. Менеджерам важно представлять, являются ли эти проблемы следствием принятия неверных управленческих решений, могут ли они быть разрешены путем незначительных корректировок системы управления или они свидетельствуют о приближении следующей стадии жизненного цикла, а следовательно, связаны с необходимостью проведения организационных изменений. Таким образом, эффективная и устойчивая деятельность организации во многом зависит от того, как менеджеры и работники понимают, оценивают и учитывают в своих действиях ее жизненный цикл и каждую его стадию.

115. Корпоративная культура.

Корпоративная культура – это совокупность господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей. Писаные и неписаные правила поведения складывались в профессиональных сообществах еще в средние века, причем нарушение их могло повлечь за собой исключение из сообщества. Сам термин “корпоративная культура” появился в XIX в. Он был сформулирован немецким фельдмаршалом Мольтке, который использовал его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде[1]. Со временем это понятие распространилось и на другие сферы, и в настоящий момент ни у кого не возникает сомнений по поводу значимости корпоративной культуры для успешного функционирования и процветания любой организации.

Корпоративная культура включает в себя целый ряд компонентов:

■ представление о миссии (предназначении) организации, ее роли в обществе, основных целях и задачах деятельности;

■ ценностные установки (понятия о допустимом и недопустимом), сквозь призму которых оцениваются все действия сотрудников;

■ модели поведения (варианты реагирования) в различных ситуациях (как обыденных, так и нестандартных);

■ стиль руководства организацией (делегирование полномочий, принятие важных решений, обратная связь и пр.);

■ действующая система коммуникации (обмен информацией и взаимодействие между структурными подразделениями организации и с внешним миром, принятые формы обращения “начальник-подчиненный” и “подчиненный-начальник”);

■ нормы делового общения между членами коллектива и с клиентами (другими учреждениями, представителями власти, СМИ, широкой общественностью и т. д.);

■ пути разрешения конфликтов (внутренних и внешних);

■ принятые в организации традиции и обычаи (например, поздравление сотрудников с днем рождения, совместные выезды на природу и т. д.);

■ символика организации (слоган, логотип, стиль одежды сотрудников и пр.).

При этом данные компоненты должны приниматься и поддерживаться всеми членами коллектива (или подавляющим их большинством).

Некоторые руководители рассматривают корпоративную культуру как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и облегчать общение[2].

Цель корпоративной культуры – обеспечение высокой прибыльности фирмы посредством совершенствования управления человеческими ресурсами для обеспечения лояльности сотрудников к руководству, воспитания у работников отношения к предприятию как к своему дому.

В настоящее время стало уже традиционным выделять три уровня корпоративной культуры:

1) поверхностный (символический) уровень – это все, что человек может увидеть и потрогать: корпоративная символика, логотип, фирменные календари, флаг фирмы, гимн фирмы, особая архитектура здания и т. п. Также к символическому уровню относят мифы, легенды и истории, связанные с основанием фирмы, деятельностью ее руководителей и выдающихся сотрудников. Такие легенды и истории обычно передаются устно. На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах корпоративной культуры.

2) подповерхностный уровень – объединяет ценности и нормы, сознательно зафиксированные в документах организации и призванные быть руководящими в повседневной деятельности членов организации. Типичным примером такой ценности может служить установка «клиент всегда прав» в отличие от установки о первенстве производителя в советский период. На этом уровне изучению подвергаются ценности и верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке. Восприятие ценностей и верований носит сознательный характер и зависит от желания людей. Исследователи часто ограничиваются этим уровнем, так как на следующем уровне возникают почти непреодолимые сложности.

3) базовый (глубинный) уровень – базовые предположения, возникающие у членов организации на основании личных паттернов, подкрепляемых или изменяющихся успешным опытом совместных действий и в большинстве случаев неосознаваемые, некоторый «воздух» корпоративной культуры, который без запаха и вкуса, которым все дышат, но в обычном состоянии не замечают. Эти базовые предположения трудно осознать даже самим членам организации без специального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на веру предположения направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, характеризующие корпоративную культуру.

Виды корпоративной культуры

Отличительный признак |

Вид корпоративной культуры (КК) |

Описание |

Преимущества |

Недостатки |

1. Преобладающий стиль управления организацией |

1.1. Авторитарная (директивная) КК |

Централизация власти, строгая служебная иерархия, тотальный контроль над сотрудниками. Мнение коллектива, как правило, не учитывается. Руководитель принимает все решения единолично или в узком кругу ближайших сподвижников |

Руководитель может контролировать все участки работы. Четкая дисциплина. Данная КК может быть эффективна в условиях антикризисного управления, в переходный период, однако поддерживать ее в организации постоянно не рекомендуется |

Данная КК отрицательно влияет на морально-психологический климат в коллективе, ведет к снижению инициативы и личной ответственности сотрудников (руководитель все равно даст задание сам). Отсутствие обратной связи в отношениях подчиненный-начальник вызывает взаимное недопонимание, недомолвки и может негативно сказаться на деятельности организации в целом |

1.2. Либеральная (попустительская) КК |

Руководство организации не принимает активного участия в управлении коллективом, при разрешении возникающих проблем старается занять нейтральную позицию, предпочитает не вмешиваться в назревающие конфликты. Работа в организации часто пускается на самотек |

Отсутствие жесткого контроля открывает больше возможностей для самовыражения и реализации сотрудников. Данный вид КК может благополучно функционировать в творческих коллективах (театрах, художественных и реставрационных мастерских) при условии наличия у всех работников высокого уровня самодисциплины |

Отсутствие контроля над выполнением служебных обязанностей и соблюдением правил внутреннего распорядка при слабом уровне самодисциплины и ответственности сотрудников может привести к деморализации трудового коллектива и срыву всей работы организации. В переломные и кризисные моменты, требующие волевых решений руководства, поддерживать такую КК нецелесообразно |

|

1.3. Демократическая (коллегиальная) КК |

Рациональное распределение обязанностей между всеми членами коллектива, делегирование полномочий, коллегиальное принятие ключевых решений, наличие двухсторонней обратной связи |

Данная КК способствует формированию благоприятного психологического климата в коллективе, стимулирует лояльность и повышает личную ответственность сотрудников. Рекомендована в периоды стабильного развития |

Может вызвать затруднения при принятии решений в случае слишком большой разобщенности членов коллектива во взглядах на тот или иной вопрос. При недостаточном авторитете руководителя может привести к саботированию его решений и неуместной фамильярности в общении |

|

2. Уровень стабильности (устойчивости) КК |

2.1. Стабильная КК |

Постоянство и предельная четкость действующих в организации норм, традиций, правил поведения и прочих элементов организационной культуры |

Сотрудники ясно понимают, что от них ждут; знают, “как можно” и “как нельзя” себя вести в различных ситуациях, возникающих в ходе рабочего процесса. Существующие нормы прозрачны и едины для всего персонала |

Недостаточная гибкость, консерватизм, нежелание меняться в соответствии с современными реалиями (годами устоявшиеся, но уже устаревшие нормы и правила искореняются с трудом) |

2.2. Нестабильная КК |

Неустойчивость (колебания) в общей системе управления организацией, отсутствие четких и единых для всех норм и правил поведения, избирательное отношение к разным членам коллектива |

Отсутствие четких норм и правил поначалу может рассматриваться как доверие руководства к своим сотрудникам, предоставление им большей свободы и широких возможностей для неформального общения. Данная КК может быть уместна в небольших организациях без сложной иерархической структуры |

В то же время отсутствие четких норм и правил, разная (порой диаметрально противоположная) реакция руководства на одни и те же действия сотрудников в зависимости от настроения и прочих субъективных факторов сбивает с толку и демотивирует персонал. Нестабильная КК может негативно сказаться и на внешнем имидже организации |

|

3. Степень соответствия личных и общественных интересов организации |

3.1. Интегрированная КК (высокая степень соответствия) |

Коллектив организации сплочен, внутри него формируется единое общественное мнение. Большинство сотрудников разделяют и поддерживают все элементы действующей организационной культуры |

Единство и сплоченность формируют командный дух, снижают уровень конфликтности, тем самым положительно влияя на конечную результативность деятельности всей организации |

Зашоренность во взглядах, нежелание строить конструктивный диалог с инакомыслящими (сотрудниками, не разделяющими ценности и интересы, пропагандируемые действующей в организации корпоративной культурой) |

3.2. Дезинтегрированная КК (низкая степень соответствия) |

Отсутствие единого общественного мнения, разобщенность во взглядах, недовольство большинства сотрудников принятыми в организациями нормами и правилами поведения; как следствие – повышенная конфликтность среди членов коллектива |

При искреннем желании руководства наладить конструктивный диалог с сотрудниками и выслушать все имеющиеся мнения, ситуацию можно изменить в лучшую сторону. Возможно, для этого придется пойти на компромисс (в разумных пределах) и пересмотреть отдельные элементы КК |

Демотивация персонала, низкий уровень самоотдачи сотрудников, несоблюдение ими действующих норм и правил. Все это приводит к снижению эффективности работы и ухудшению имиджа организации в глазах общественности |

|

4. Общая направленность доминирующих в организации ценностей |

4.1. Личностно ориентированная КК |

Основной ценностью организации являются работающие в ней люди. Руководство стремится всячески поддерживать сотрудников, вникает в их потребности и проблемы. Большое внимание уделяется развитию человеческих ресурсов |

Предоставление широких возможностей для профессиональной и творческой самореализации является хорошим стимулом для сотрудников, повышает степень их ответственности к возложенным обязанностям и уровень лояльности по отношению к работодателю |

Возможна излишняя лояльность руководства по отношению к работникам, граничащая с попустительством. В угоду личным интересам отдельных сотрудников может снижаться внимание к производственным вопросам |

4.2. Функционально ориентированная КК |

Во главу угла ставится четкое выполнение функциональных алгоритмов деятельности с неукоснительным соблюдением всех существующих норм и требований. Личным интересам сотрудников уделяется минимум внимания |

Поскольку интересы дела занимают первоочередное значение, данная КК способна обеспечить бесперебойное функционирование организации и выполнение поставленных перед ней задач |

Существует риск чрезмерной унификации и обезличивания всех производственных процессов. Игнорирование личных потребностей и возникающих у персонала проблем может негативно сказаться на конечных результатах деятельности организации |

В зависимости от характера влияния на конечные результаты деятельности организации выделяют позитивные и негативные корпоративные культуры. При этом позитивная корпоративная культура должна способствовать повышению эффективности работы, оптимизации всех производственных процессов, непрерывному развитию самой организации и ее персонала, формированию комфортных условий и дружелюбной атмосферы в коллективе, повышению общественной значимости и статуса организации в соответствующей сфере деятельности. Негативная же корпоративная культура, наоборот, препятствует нормальному функционированию организации и выполнению ее миссии.

Позитивная КК |

Негативная КК |

демократическая стабильная интегрированная личностно ориентированная |

авторитарная нестабильная дезинтегрированная функционально ориентированная |

П.М. Сенге выделяет три матричных пары, имеющих вполне понятную логику противопоставления:

«Бейсбольная команда» подразумевает тип корпоративной культуры, в которой коллектив организации по внешним и внутренним проявлениям сходен со спортивной командой. Команда быстро и оперативно реагирует на изменения внешней среды предпринимательской деятельности: принимаются рискованные и инициативные решения на усмотрение игроков команды. Конечно, как и любой коллектив в команде выделяются «ключевые игроки», в отношении которых строится «игра» (бизнес-поведение организации).

«Клубная культура» - это один из типов консервативной корпоративной культуры, построенный на доминанте команды, вертикальных закрытых элементах роста и развития специалистов. Задача менеджера организации – создание условий вхождения в команду для специалиста и развития (карьерного роста) в данной организации вплоть до окончания профессиональной деятельности. Организации, исповедующие такую культуру, часто сталкиваются с застоем в развитии, невозможностью реагировать на принципиальные рыночные изменения.

«Академическая культура» - это отсутствие вертикального роста специалистов, поощряется рост профессиональный (как следствие увеличивается и финансовое вознаграждение) как в предметной области специалиста, так и на уровне отраслевой осведомленности. Карьерный вертикальный рост происходит, но он очень медленный и постепенный. Как правило, в компанию нанимаются молодые специалисты.

Оборонная культура. При этой КК нет гарантии постоянной работы, нет возможности для профессионального роста, так как компаниям часто приходится подвергаться реструктуризации и сокращать свой персонал, чтобы адаптироваться к новым внешним условиям. Такая культура губительна для работников, но при этом предоставляет прекрасные возможности для некоторых уверенных в своих силах менеджеров, которые любят принимать вызов. В ситуации “борьбы за выживание” нередко оказываются небольшие провинциальные учреждения культуры (клубы, музеи, библиотеки)

116. Воздействие корпоративной культуры на реализацию стратегий.

Воздействие культуры организации на процесс реализации стратегии осуществляется следующими путями:

- культура формирует неофициальные правила, интуитивные требования и атмосферу;

- культура воспитывает и мотивирует людей, способствует восприятию целей, формирует благоприятное отношение к работе.

Конфликт между стратегией и культурой мешает воспринимать поставленные цели, ведет к двусмысленному толкованию задач. В этой ситуации сотрудникам приходится либо придерживаться сформированной культуры и сопротивляться новым методам реализации стратегии, либо ориентироваться на новую стратегию.

Рассмотрим типы организационных культур и их влияние на процесс реализации стратегии.

1. Сильная организационная культура представлена принципами, неразрывно связанными с трудовой деятельностью. Как правило, имеется четко сформулированная миссия, а нормы поведения не меняются при смене руководства компании. Развитию культуры способствуют наличие сильного лидера, приверженность установленным традициям и искренняя забота о благополучии клиентов, работников и акционеров. Конфликт между стратегией и сильной культурой возникает при быстром изменении внешней среды. В этом случае требуются масштабные изменения.

2. Слабая организационная культура отличается наличием множества субкультур, отсутствием системы ценностей, слабыми связями между подразделениями. Компанию сотрудники считают лишь местом получения дохода, отсутствует общее понимание целей. Культура оказывает недостаточную поддержку реализации стратегии: не препятствует, но и не содействует этому процессу.

3. Нездоровая культура ухудшает общую производительность компании. Характеристиками нездоровой культуры являются:

- политизация внутренней среды;

- враждебное отношение к изменениям;

- продвижение по службе жестких исполнителей.

4. Адаптивные культуры характеризуются маневренностью, способностью эффективно реагировать и подстраиваться под изменяющиеся условия. При адаптивных культурах сотрудники не боятся изменений, при этом компания занимает активную позицию в выявлении и оценке проблем, поиске, принятии и выполнении решений. В таких компаниях создается культура, обеспечивающая постоянное воспроизводство ключевых ценностей и принципов. Одна из отличительных черт адаптивной культуры - это учет интересов всех партнеров при принятии решений и изменении внешних условий.

Изменение культуры с целью приведения ее в соответствие со стратегией может быть реализовано через следующие направления:

- показательные мероприятия по изменению культуры, в том числе, создание образов для подражания, поощрение сотрудников, чья деятельность соответствует требованиям;

- действенные мероприятия по изменению, например решительная реорганизация, смена состава менеджеров, материальное поощрение, увязанное с реальными результатами работы;

- не только построение, но и развитие корпоративной культуры за счет декларирования и последующего внедрения в культуру ценностей и этики;

- формирование системы поощрения для поддержки стратегии, в том числе присутствие финансовых и нематериальных стимулов и баланс между поощрением и наказанием.

117. Методы и формы преобразования корпоративной культуры при реализации стратегий.

Сегодня окружающая среда организации меняется настолько стремительно, что без соответствующих стратегических изменений организация обречена. Поэтому встает вопрос не столько о необходимости проведения изменений, сколько о том как проводить эти изменения. В прошлом, когда внешнее окружение было относительно стабильным, большинство организаций проводили незначительные, скорее количественные изменения, чтобы решить срочные проблемы или воспользоваться вновь открывшимися возможностями. Однако последние десять-пятнадцать лет компании всего мира оказались перед необходимостью радикальных перемен в стратегии, структуре и процессах управления, чтобы приспособиться к новым требованиям конкуренции. Глобальная конкуренция и быстрые технологические перемены, скорее всего, приведут к еще более значительным структурно-стратегическим переменам в грядущем десятилетии. Организации могут выбрать те изменения, которые им нужны, среди огромного многообразия грядущих перемен. Этот выбор сложен и требует большой ответственности высшего менеджмента. За ошибки организации платят слишком высокую цену. Выбрать и двигаться в правильном направлении значит успешно осуществить стратегию изменений. Соответствующая корпоративная культура позволяет безболезненно провести стратегические изменения.

Сегодня несоответствие стратегии и внутренних возможностей часто приводят компании к краху. В тоже время динамичные изменения окружающей среды требуют формирования все новых и новых стратегий развития. Корпоративная культура предполагает не только формирование цели задач предприятия, но и восприятие ее каждым работником, включение ее в систему стратегического менеджмента. Цель стратегического менеджмента заключается в устойчивом развитии организации, а корпоративная культура обеспечивает устойчивость, если она соответствует стратегии. При разработке и реализации стратегии нужно заниматься и трансформацией корпоративной культуры. Без создания соответствующей корпоративной культуры система стратегического менеджмента работать не сможет. Именно поэтому рыночные преобразования на российских предприятиях не привели к должному эффекту, поскольку не происходили изменения в корпоративной культуре. Цели, задачи, стратегия у предприятий новые, а ценности, правила и нормы поведения у работников остались прежними. Корпоративная культура возникает в любой структурированной группе людей. Причем она становится тем мощнее, чем дольше существует данная структура.

Некоторые исследователи выделяют такое понятие как совместимость [1, с. 37]. Совместимость рассматривается как степень взаимного соответствия стратегической возможности и исторически сложившейся внутрифирменной культуры. Значение этого фактора многими руководителями организаций недооценивается. Хотя связь между корпоративной культурой и стратегией достаточно тесная. Тот же самый руководитель, выбирая тот или иной путь развития организации, будет отдавать предпочтение тем вариантам, которые лежат в русле устоявшихся представлений о бизнесе и процессе принятия решений. Однако следовать типичным вариантам развития всегда проще, но, как правило, неэффективно, так как окружающая среда организации постоянно изменяется и требует новых нестандартных подходов к решению разного рода проблем. Таким образом, один из ключевых признаков профессионализма лидера - умение трансформировать элементы, формирующие корпоративную культуру так, чтобы объективно лучшая стратегическая альтернатива была принята и успешно реализована [1, с. 37].

Изучение влияния корпоративной культуры на стратегию становится важным, так как эффективное управление развитием корпоративной культуры позволяет экономить время и ресурсы при внедрении новой стратегии. Современные руководители и управляющие должны рассматривать культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение между ними. Исследование в области стратегического менеджмента на основе элементов корпоративной культуры позволит решить ряд проблем с разработкой и реализацией стратегии в организации. Сильная корпоративная культура позволит найти новые рычаги преодоления сопротивления изменениям при реализации стратегии и обеспечить эффективную работу всех механизмов и элементов стратегического менеджмента. Организации с ярко выраженной сложившейся корпоративной культурой гораздо эффективнее используют человеческие ресурсы, причем сама корпоративная культура выступает действенным средством мотивации сотрудников. Корпоративная культура прямо влияет на производительность труда и результативность бизнеса в целом. Благоприятный психологический климат в организации достаточно сильно повышает качество работы.

Прежде чем разрабатывать программу по формированию/реформированию корпоративной культуры, следует предварительно рассчитать возможную реакцию на введение каких-либо новшеств, дабы не получить эффект, противоположный желаемому [2, с. 49]. Более того, руководство организации должно само верить в те идеи, которые пытается донести до сотрудников.

Формирование или совершенствование корпоративной культуры - сложный и длительный процесс, связанный с ощутимыми затратами. Причем в дальнейшем корпоративная культура также будет нуждаться в постоянной поддержке.

Руководство использует корпоративную культуру для привлечения работников определенных типов и для стимулирования определенных типов поведения. Культура, образ формы подкрепляются или ослабляются репутацией компании. Хорошая ли репутация у фирмы в отношении достижения целей? Какова эта компания по сравнению с другими в данной отрасли? Привлекает ли она хороших людей? Ответы на эти вопросы покажут, насколько удачными являются культура и образ компании.

Многие современные руководители начинают рассматривать свою корпоративную культуру как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и облегчать общение. Традиционно корпоративная культура считается мягкой компонентой управления, "самым мягким материалом", однако те же, Питерс и Уотермек, которые, и ввели этот термин в обиход управленческой науки, как одну из ценностей, обуславливающих достижение успеха компанией - отличали в ней свободу и жесткость одновременно, т.е. жесткая структура разделяемых культурных ценностей.

Корпоративная культура формируется и изменяется под воздействием национальной культуры.

Корпоративная культура всегда связана с прежним опытом организации. Именно опыт принятия решений и действий внутри и вовне организации закрепляется и в ценностных приоритетах и в нормах, и в ритуалах. Меняется среда и ее требования, изменяются цели сотрудников организации, вносятся изменения в технологический процесс, и вместе с ними изменяется организационная культура. Другое дело, что она является неосознанной и наиболее консервативной составляющей организации. Поэтому ее изменения могут запаздывать, протекать медленнее, чем кому-то хотелось бы. Эти изменения могут абсолютно не осознаваться, быть незаметными для членов организации или проводится сознательно и планомерно. Изменение культуры влечет за собой изменение поведения людей и может вывести организацию на новую качественную ступень, но для этого изменения должны быть системными. В центре проблем лежит вопрос грамотного реформирования сложившейся на предприятии организационной культуры.

Достаточно часто видение руководства организации претворяется в действия, преобразуется в конкретные программы и проекты без учета существующей организационной культуры сложившейся на предприятии. При этом далеко не всегда сложившаяся организационная культура способствует эффективной работе персонала. Причина может состоять в том, что корпоративную культуру характеризует невысокий уровень доверия между работниками и руководством, в отсутствии у работников стремления брать на себя ответственность, проявлять инициативу, придерживаясь пассивной выжидательной позиции. Сегодня стратегический успех сопутствует тем фирмам, которые не столько позиционируют свой товар (торговые марки) на рынке, сколько себя, в том числе и товар, - в культуре общества (или обществ), в рамках которого они функционируют.

Исследователи сравнивают традиционный и современный менеджмент с точки зрения роли, отведенной корпоративной культуре. Традиционный менеджмент ориентируется на конечный результат как цель деятельности, которая обеспечивается определенными средствами. Главной опорой в традиционном менеджменте является организационная структура. Используемая информация носит, главным образом, сигнально-побудительный характер. Культуре организации не отводится много внимания в обеспечении прибыльности и эффективности работы организации. В современном менеджменте цели вторичны по отношению к некоторым системам ценностей, по шкале которых конкретные цели и определяются. Акцент при этом переносится с побуждения на взаимопонимание, со стимулирования на мотивацию, на переплетение интересов во внешней и внутренней среде фирмы, на формирование сознания `мы`, своей особенности и даже социальной миссии.

Изучение влияния корпоративной культуры на стратегию становится важным, так как эффективное управление развитием корпоративной культуры позволяет экономить время и ресурсы при внедрении новой стратегии. Современные руководители и управляющие должны рассматривать культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение между ними. Исследование в области стратегического менеджмента на основе элементов корпоративной культуры позволит решить ряд проблем с разработкой и реализацией стратегии в организации. Сильная корпоративная культура позволит найти новые рычаги преодоления сопротивления изменениям при реализации стратегии, и обеспечить эффективную работу всех механизмов и элементов стратегического менеджмента. Организации с ярко выраженной, сложившейся корпоративной культурой гораздо эффективнее используют человеческие ресурсы, причем корпоративная культура выступает самым действенным средством мотивации сотрудников. Она прямо влияет на производительность труда и результативность бизнеса в целом. Благоприятный психологический климат в организации достаточно сильно влияет на качество работы.

Прежде чем разрабатывать программу по формированию /реформированию корпоративной культуры, следует предварительно рассчитать возможную реакцию на введение каких-либо новшеств, дабы не получить эффект, противоположный желаемому [2, с. 49]. Более того, руководство организации должно само верить в те идеи, которые пытается донести до сотрудников. Руководство использует корпоративную культуру для привлечения работников определенных типов и для стимулирования определенных типов поведения. Культура, образ организации подкрепляются или ослабляются репутацией компании. Хорошая ли репутация у фирмы в отношении достижения целей? Какова эта компания по сравнению с другими в данной отрасли? Привлекает ли она хороших людей? Ответы на эти вопросы покажут, насколько удачными являются культура и образ компании.

Корпоративная культура всегда связана с прежним опытом организации. Именно опыт принятия решений и действий внутри и вовне организации закрепляется и в ценностных приоритетах и в нормах, и в ритуалах. Меняется среда и ее требования, изменяются цели сотрудников организации, вносятся изменения в технологический процесс, и вместе с ними изменяется организационная культура. Другое дело, что она является неосознанной и наиболее консервативной составляющей организации. Поэтому ее изменения могут запаздывать, протекать медленнее, чем кому-то хотелось бы. Эти изменения могут абсолютно не осознаваться, быть незаметными для членов организации или проводится сознательно и планомерно. Изменение культуры влечет за собой изменение поведения людей и может вывести организацию на новую качественную ступень. Однако для этого изменения должны быть системными. В центре проблем лежит вопрос грамотного реформирования сложившейся на предприятии организационной культуры.

Понимание роли и значения организационной культуры для успеха в реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей и умение "выстраивать", выращивать, формировать желательную организационную культуру является важнейшим условием успешных организационных изменений. Российские компании только тогда смогут реально конкурировать с западными компаниями, когда смогут сравняться с ними не только по технической оснащенности, но и по искусству управления социальной структурой, составляющей ядро организации.

118. Стратегия и организационная структура; стратегический потенциал организации; проектирование систем управления.

Стратегия и организационная структура. Существует пять типов организационных структур: Элементарная организационная структура отражает двухуровневое разделение, которое может существовать только в маленьких организациях. При такой структуре в организации выделяется верхний уровень - руководитель, и нижний уровень - исполнитель. Функциональная организационная структура возникает там, где появляется разделение труда и специализация. Дивизиональная ОС складывается в тех организациях, в которых в силу определенных обстоятельств выделяются относительно обособленные и наделенные большими правами в осуществлении своей деятельности структурные подразделения-отделения. ОС на базе стратегических единиц бизнеса применяется в организации тогда, когда у нее имеется много самостоятельных отделений близкого профиля деятельности. Матричная организационная структура отражает закрепление в организационном построении фирмы двух направлений руководства. Организационная структура должна соответствовать размеру организации и не быть более сложной, чем это необходимо. Стратегия оказывает заметное влияние на выбор организационной структуры. Совсем не обязательно менять структуру каждый раз, когда организация переходит к реализации новой стратегии. Однако совершенно обязательно установить то, насколько существующая организационная структура соответствует стратегии, а уже потом, если это необходимо, провести соответствующие изменения. Стратегия и организационная структура тесно взаимосвязаны: во-первых, стратегия является основным фактором, определяющим организационную структуру, во-вторых, организационная структура должна создавать необходимые условия для успешной реализации стратегии. Поэтому при переходе к реализации новой стратегии следует проверять, насколько ей соответствует существующая организационная структура, и, при необходимости, проводить соответствующие организационные изменения.

Стратегический потенциал (СП) организации – это соответствие и достаточность стратегических возможностей организации для разработки и реализации стратегии, укрепляющей ее конкурентную позицию.

В широком смысле стратегическую возможность можно определить как соответствие и пригодность ресурсов, а также ключевых компетенций для ее существования и роста. Стратегические возможности организации условно можно разделить на два основных вида: пороговые возможности и возможности для конкурентного преимущества. Пороговые возможности организации являются объектом пристального изучения только на начальном этапе управления, поскольку это именно те возможности, которые минимально необходимы для существования организации на рынке и ее способности к конкуренции во внешней среде. Для второго вида стратегических возможностей необходимы уникальные ресурсы и ключевые компетенции. Выбор ресурсов, которые будут заложены в основу стратегии, требует тщательног оанализа поведения конкурентов, так как ресурсы формируют СП лишь в том случае, когда они позволяют фирме производить особые продукты или услуги, т. е. обладающие характеристиками (цена и качество), отличающими их отпродукции конкурентов. Диагностика СП – ответственная операция стратегического планирования. Правильно проведенная диагностика является основой выбора критериев оценки стратегических альтернатив. Методы диагностики СП: 1 Анализ SWOT- он не требует особой квалификации или использования специального инструментария, но его применение стимулирует руководителей обращать внимание на составляющие СП фирмы, систематизировать и анализировать их, тем самым повышая общую управленческую компетентность фирмы.

2 Бенчмаркинг – метод оценки СП, главная идея которого заключается в сравнении по различным параметрам эффективности компаний, поэтому метод иногда называют «эталонным сравнением»

3. Анализ стейкхолдеров. Метод предполагает выявление ключевых стейкхолдеров организации (например, акционеров, инвесторов, основных поставщиков, дистрибьюторов, учреждений в сфере государственного и муниципального управления, кредиторов, аудиторов и т. п.) и выстраивание с ними долговременных отношений на основе взаимной выгоды. Такие связи позволяют расширить сферу компетенций организации, а в отдельных случаях – получить ключевую компетенцию, обеспечивающую конкурентное преимущество. Стратегия взаимодействия со стейкхолдерами предполагает два направления деятельности: во-первых, установление партнерских связей со стейкхолдерами, во-вторых, защиту организации от неопределенности и внешней среды посредством использования приемов, предназначенных для стабилизации и прогнозирования воздействий на окружающую среду и фактически для расширения ее границ.

4. Анализ цепочки создания ценности. Суть этого метода, предложенного М. Портером, состоит в определении процессов, вносящих максимальный вклад в создание потребительной стоимости или ценности продукта для потребителя. Основная идея состоит в том, что оценка полезности продуктов или услуг покупателями (пользователями) определяется тем, как выполняются действия, необходимые для разработки, производства, выведения на рынок, поставки и поддержки данного продукта или услуги. Эта деятельность должна тщательно анализироваться, если ставится задача определить СП фирмы. В своей модели Портер разграничивает основную и вспомогательную деятельность компании.

Организационное проектирование как процесс - это упорядочение организационно-структурных характеристик системы для достижения или улучшения их эффективности, адаптивности и результативности.

Цель организационного проектирования - разработка новых организационных систем или предложений по изменению существующих систем. Результат организационного проектирования - комплект технической, организационной и планово-экономической документации, необходимой для создания и осуществления на практике организационной, производственной системы.

Содержание процесса разработки новой организационной структуры в значительной мере универсально. Оно включает в себя формулировку целей и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение (включая численность работающих), разработку регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, которые осуществляются в организационной системе управления.

Этот процесс можно организовать по трем крупным стадиям:

1) формирование общей структурной схемы аппарата управления

2) разработка состава основных подразделений и связей между ними;

3) регламентация организационной структуры.

Формирование общей структурной схемы во всех случаях имеет принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные характеристики организации, а также направления, по которым должно быть осуществлено более детальное проектирование как организационной структуры, так и других важнейших аспектов системы (внутриорганизационного экономического механизма, способов переработки информации, кадрового обеспечения). К принципиальным характеристикам организационной структуры, которые определяются на этой стадии, можно отнести цели производственно-хозяйственной системы и проблемы, подлежащие решению; общую спецификацию функциональных и программно-целевых подсистем, обеспечивающих их достижение; число уровней в системе управления; степень централизации и децентрализации полномочий и ответственности на разных уровнях управления; основные формы взаимоотношений данной организации с внешней средой; требования к экономическому механизму, формам обработки информации, кадровому обеспечению организационной системы.

Основная особенность второй стадии процесса проектирования организационной структуры управления - разработки состава основных подразделений и связей между ними - заключается в том, что предусматривается реализация организационных решений не только в целом по крупным линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и по самостоятельным (базовым) подразделениям аппарата управления, распределение конкретных задач между ними и построение внутриорганизационных связей. Под базовыми подразделениями понимаются при этом самостоятельные структурные единицы (отделы, управления, бюро, сектора, лаборатории), на которые организационно разделяются линейно-функциональные и программно-целевые подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю структуру.

Третья стадия - регламентация организационной структуры - предусматривает разработку количественных характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности. Она включает: определение состава внутренних элементов базовых подразделений (бюро, групп и должностей); определение проектной численности подразделении, трудоемкости основных видов работ и квалификационного состава исполнителей; распределение задач и работ между конкретными исполнителями; установление ответственности за их выполнение; разработку процедур выполнения управленческих работ в подразделениях (в том числе на основе автоматизированной обработки информации); разработку порядка взаимодействия подразделений при выполнении взаимосвязанных комплексов работ; расчеты затрат на управление и показателей эффективности аппарата управления в условиях проектируемой организационной структуры.

Совокупность документов, разработанных на всех стадиях организационного проектирования, образуют проект организационной структуры управления.

Кроме того, при проектировании организационной системы управления важно обратить внимание на сопряжение структуры управления с фазами жизненного цикла организации. В жизненном цикле организации выделяется пять этапов:

1. Этап предпринимательства. Организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции. Цели являются еще нечеткими, творческий процесс протекает свободно, продвижение к следующему этапу требует стабильного обеспечения ресурсами.

2. Этап коллективности. Развиваются инновационные процессы предыдущего этапа, формируется миссия организации. Коммуникации в рамках организации и ее структура остаются, в сущности, неформальными. Члены организации затрачивают много времени на развитие механических контактов и демонстрируют высокие обязательства.

3. Этап формализации и управления. Структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры. Упор делается на эффективность инноваций и стабильность. Органы по выработке и принятию решений становятся ведущими компонентами организации. Возрастает роль высшего руководящего звена организации, процесс принятия решений становится более взвешенным, консервативным. Роли уточнены таким образом, что выбытие тех или иных членов организации не вызывает для нее серьезной опасности.

4. Этап выработки структуры. Организация увеличивает выпуск продукции и расширяет рынок оказания услуг. Руководители выявляют новые возможности развития. Организационная структура становится более комплексной и отработанной. Механизм принятия решений децентрализован.

5. Этап упадка. В результате конкуренции, сокращающегося рынка организация сталкивается с уменьшением спроса на ее продукцию или услуги. Руководители ищут пути удержания рынков и использования новых возможностей. Увеличивается потребность в работниках, особенно наиболее ценных специальностей. Число конфликтов нередко увеличивается. К руководству приходят новые люди, предпринимающие попытки сдержать тенденцию к упадку. Механизм выработки и принятия решений централизован.

На стадии зарождения организации управление нередко осуществляется самим предпринимателем. На стадии роста происходит функциональное разделение труда менеджеров. На стадии зрелости в структуре управления чаще всего реализуется тенденция к децентрализации. На стадии спада обычно разрабатываются меры по совершенствованию управленческой структуры в соответствии с потребностями и тенденциями в изменении производства. Наконец, на стадии прекращения существования организации структура управления или полностью разрушается (если фирма ликвидируется), или происходит ее реорганизация (коль скоро данную фирму приобретает или присоединяет к себе другая компания, приспосабливающая структуру управления к той фазе жизненного цикла, в которой она находится).

119. Процесс формирования конкурентной стратегии и ее связь с организационным дизайном с использованием модели Mc Kinscy «7-S».

Название модели идет от названия компании и семи факторов, семи слов, начинающихся в английском языке на букву «S» (strategy — стратегия, skill — навыки, shared values — общепризнанные ценности, structure — структура, systems — системы, staff — кадры, style — стиль). Очередность изменения составляющих (сверху вниз) показана на рис.

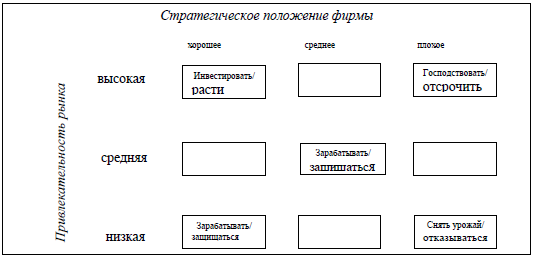

Стратегическое положение фирмы рекомендуется оценивать по следующим показателям:

- относительный размер;

- рост;

- доля рынка;

- позиция;

- сравнительная рентабельность;

- чистый доход;

- технологическое состояние;

- образ (реальность, воспринимаемая извне);

- руководство и люди.

Привлекательность рынка рекомендуется оценивать по следующим показателям:

- абсолютный размер;

- рост рынка;

- широта рынка;

- ценообразование;

- структура конкуренции;

- отраслевая норма прибыли;

- социальная роль;

- влияние на окружающую среду;

- юридические ограничения.

После анализа перечисленных показателей строится матрица — стратегическое положение/привлекательность рынка и определяется стратегия фирмы (рис. 7.3.).

Представленная на рис. 7.3. матрица в последнее время подвергается суровой критике. Критика сосредоточена, главным образом, на последствиях применения рекомендаций, которые делались на основе матриц.

Например, если стратегическое положение фирмы оценивается как слабое, а рынок его как невыгодный, в соответствии с теорией, с него нужно «снять урожай», т.е. выжать все до последней капли из его капитала, а затем оставить рынок.

Матрица «стратегическое положение/привлекательность «рынка» компании «Мак-Кинси»

Попытки следовать подобным советам всякий раз приводили катастрофам. Кто же захочет быть во главе компании, обреченной на разорение и гибель? «General Electric», которой подобная философия во многом обязана своим возникновением, сейчас произвела радикальную переоценку своих рекомендаций. Так, например, выяснилось, что, вопреки упрощенным выводам моде изготовление трамваев и подземных вагонов обладало огромным потенциалом развития. Поэтому модель необходимо углублять.

120. Организационные вопросы использования конкурентных стратегий достижения

лидерства по издержкам, стратегии дифференциации и стратегии фокусирования.

АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В ИЗДЕРЖКАХ

Первый вариант стратегии, получивший широкое распространение в 1970-е годы благодаря концепции кривой опыта, состоит в достижении абсолютного отраслевого лидерства в издержках на основе совокупности экономических мер, направленных специально на эту цель. Чтобы обеспечить лидерство в издержках, необходимо активно создавать производственные мощности экономически эффективного масштаба, энергично добиваться снижения издержек на основе накопления опыта, жестко контролировать производственные и накладные расходы, избегать мелких операций с клиентами, минимизировать затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и т.п. Все это требует огромного внимания к контролю издержек со стороны менеджмента. Более низкие по сравнению с конкурентами затраты становятся лейтмотивом всей стратегии, хотя при этом нельзя игнорировать качество продукта и обслуживания, а также другие сферы.

Достижение позиции всеобщего низкого уровня издержек часто требует относительно высокой доли рынка или наличия других преимуществ, например, в отношении доступа к сырьевым материалам. Оно также может потребовать изменения самого продукта для облегчения его производства, выпуска широкой номенклатуры родственных видов продукции для распределения затрат, обслуживания всех основных групп потребителей с целью расширения объема сбыта. Осуществление стратегии низких издержек, в свою очередь, может потребовать крупных предварительных капиталовложений в новейшее оборудование, агрессивного ценообразования, стартовых убытков для завоевания необходимой доли рынка. Высокая доля рынка, может, в свою очередь, способствовать эффекту экономии на масштабе в сфере снабжения и тем самым дальнейшему снижению издержек. Если позиция низкого уровня издержек достигнута, она обеспечивает высокую чистую прибыль и возможность реинвестирования в новое, современное оборудование с целью поддержания лидерства в издержках. Масштабное реинвестирование может являться необходимым условием сохранения устойчивой позиции низких издержек.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Вторая базовая стратегия — это стратегия дифференциации продукта или услуги, предлагаемой фирмой, то есть создания такого продукта или услуги, которая воспринималась бы в рамках всей отрасли как уникальная. Дифференциация может осуществляться в разнообразных формах: по престижу дизайна или бренда (Fieldcrest в области производства полотенец и белья, Mercedes в автомобилестроении), по технологии (Hyster в производстве автопогрузчиков, Macintosh в области стереокомпонентов, Coleman в оборудовании для кемпингов), по функциональным возможностям (Jenn-Air в производстве электроплит), по обслуживанию потребителей (CrownCorkandSeal в производстве металлической тары), по дилерской сети (Caterpillar Tractor в строительной технике) или по другим параметрам. В идеале фирма дифференцирует себя по нескольким направлениям.

Стратегия дифференциации в случае успешной реализации является действенным средством достижения прибыли выше среднеотраслевого уровня, так как она создает прочную позицию для противостояния пяти конкурентным силам, хотя и иным способом, чем стратегия лидерства в издержках. Дифференциация защищает от конкурентного соперничества, поскольку создает лояльность потребителей к бренду и снижает чувствительность к цене продукта. Она ведет к росту чистой прибыли, что снижает остроту проблемы издержек. Лояльность потребителей и необходимость для конкурентов преодолевать фактор уникальности продукта создает барьер для вхождения в отрасль. Дифференциация обеспечивает более высокий уровень прибыли для противостояния власти поставщиков, а также позволяет умерять и власть покупателей, так как последние лишаются сопоставимых альтернатив и поэтому менее чувствительны к ценам. Наконец, фирма, осуществившая дифференциацию и заработавшая лояльность потребителей, располагает более благоприятной, чем ее конкуренты, позицией по отношению к субститутам.

Осуществление дифференциации может иногда препятствовать достижению высокой доли рынка, так как зачастую понятие дифференциации продукта подразумевает его эксклюзивность, что сразу исключает высокую долю рынка. Однако, как правило, дифференциация представляет альтернативу позиции низких издержек, поскольку меры, необходимые для ее достижения, требуют значительных затрат. К таким мерам можно отнести масштабные исследования и конструкторские разработки, приобретение высококачественных материалов или интенсивную работу с клиентурой. Даже если все потребители отрасли признают превосходство какой-либо фирмы, не все из них захотят или смогут покупать продукт по более высокой цене (в том числе в таких отраслях, где высокие цены сопровождаются доминирующей долей рынка, примером чему служит продукция Caterpillar). В других видах бизнеса дифференциация может быть совместима с относительно низким уровнем издержек и не препятствовать установлению цен, сравнимых с ценами конкурентов.

ФОКУСИРОВАНИЕ

Третья базовая стратегия — фокусирование на определенной группе покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка. Как и дифференциация, фокусирование может принимать разнообразные формы. Однако если цели стратегии низких издержек или дифференциации распространяются на отрасль в целом, то стратегия фокусирования означает сосредоточение на более узкой цели, что отражается на деятельности всех функциональных сфер бизнеса. В основе данной стратегии лежит предположение, что фирма с ее помощью способна преследовать узкую стратегическую цель с большей эффективностью или продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более широком пространстве. В результате ее реализации фирма достигает либо дифференциации за счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, либо снижения затрат при обслуживании этого рынка, либо того и другого.

Фирма, реализующая стратегию фокусирования, также получает потенциальную возможность зарабатывать более высокую прибыль, чем в среднем по отрасли. Ее фокусирование предполагает либо позицию низких издержек в рамках стратегической цели, либо высокую степень дифференциации, либо обе позиции. Как было показано выше при рассмотрении стратегий лидерства в издержках и дифференциации, эти позиции обеспечивают защиту от всех конкурентных сил. Кроме того, фокусирование может служить средством выбора целей, наименее подверженных угрозе со стороны субститутов, или тех направлений, в которых конкуренты наиболее слабы.

Стратегия фокусирования всегда связана с некоторыми ограничениями возможностей приобретения существенной доли рынка. Она неизбежно предполагает выбор между уровнем прибыльности и объемом продаж. Как и в случае со стратегией дифференциации, возникновение альтернативы позиции лидерства в издержках возможно, но не обязательно.

Классификация стратегических типов фирм и политика управления человеческими ресурсами.

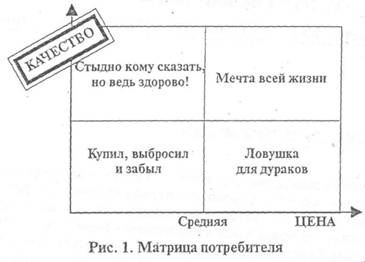

121. Матрица потребителя.

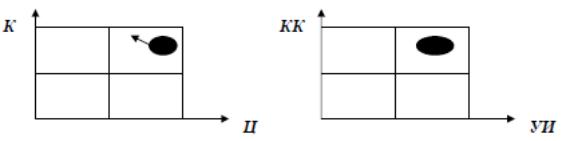

Первый этап оценки стратегической позиции фирмы – позиционирование на матрице потребителя. Позиционирование следует проводить для основных товаров (товарных групп). Если мы выпускаем новый продукт, то следует заранее определить, в каком квадранте матрицы потребителя окажется новинка.

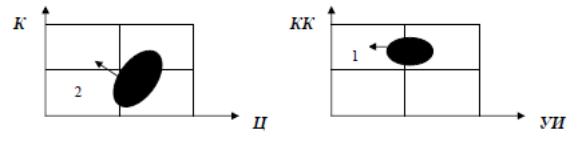

«Матрица потребителя» — это «моментальный снимок» всего рынка или его отдельного сегмента. В качестве базовых переменных выступают цена и качество товара. Соответственно, выделяются четыре возможных положения товара на рынке: «Стыдно кому сказать, но ведь здорово!», «Мечта всей жизни», «Ловушка для дураков», «Купил, выбросил и забыл». Главное — дать слушателям практический алгоритм построения данной матрицы, который состоит из трех этапов.

Потребители сравнивают вашу продукцию и продукцию ваших конкурентов и основными критериями при этом выступают цена и качество товара. Цена – важнейшая характеристика продукции, которая воспринимается ее потребителем. Следующим критерием, влияющим на спрос потребителей, является качество продукции. Качество – это совокупность всех характеристик продукции за исключением цены.

122. Определение базовых переменных матрицы – «Цена» и «Потребительское качество товара».

С оценкой цены у слушателей обычно проблем не возникает — есть общий уровень цен (на одно изделие и на среднюю покупку), который можно подкорректировать с учетом эластичности спроса по цене и перекрестной эластичности с товарами-заменителями. Проблемы, как правило, возникают с оценкой качества товара (услуги). В курсах маркетинга предлагается вычерчивать «интуитивные карты позиционирования», однако это не слишком удачный вариант в данном случае. Выход, - предоставить слушателям возможность оценить качество товара по пяти составляющим: 1) функциональность — удовлетворение потребностей, ради которых и производится данный товар; 2) надежность - степень вероятности удовлетворения" данных потребностей; 3) уровень обслуживания — сопряженные обстоятельства при удовлетворении базовых потребностей; 4) известность (раскрученность); 5) престижность товара (услуга). Главное при этом — точно задать понятия, и тогда слушатели сами представят детальные характеристики своих товаров.

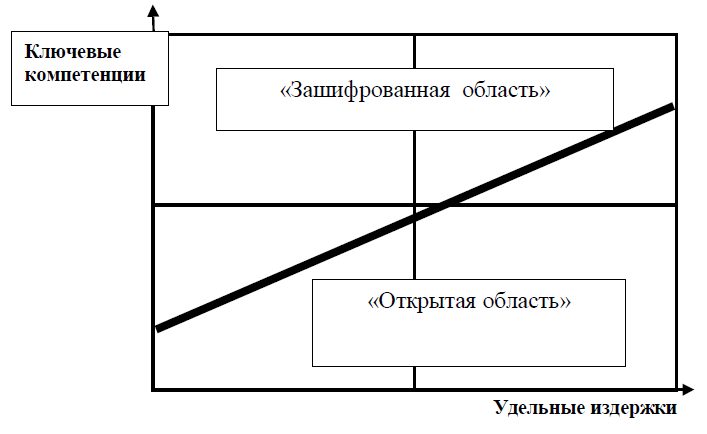

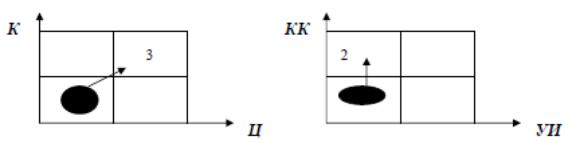

123. Матрица производителя.

«Матрица производителя» позиционирует фирму в отрасли по двум переменным: удельные издержки и ключевые компетенции, называемые иногда в курсах маркетинга «ключевые факторы успеха» (КФУ) (рис. 2). Несмотря на кажущуюся простоту, «матрица производителя» обычно дается слушателям с большим трудом. Во-первых, у руководителей и специалистов отечественных фирм нет навыков разделения издержек на условно-постоянные и переменные. Во-вторых, здесь в принципе отсутствуют какие-либо подсказки о виде «ключевых компетенции», поэтому преподаватель бессилен — слишком разнятся ключевые компетенции по видам бизнеса.

124. Позиционирование предприятия по двум переменным: удельные издержки и ключевая компетенция.

Когда мы говорим о конкуренции товаров на рынке, мы обязательно должны помнить о фирмах-производителях данных товаров. Именно от их действий зависит уровень и формы конкуренции. Группа фирм, производящих аналогичные товары, может быть охарактеризована как «отрасль». Вовсе не обязательно, чтобы все товары фирм-конкурентов действительно принадлежали одной отрасли. Например, компания Проктер анд Гэмбл оперирует в сфере гигиенических товаров, а компания Кэмберли Кларк - производитель изделий из древесины и целлюлозы. Тем не менее, эти компании –непримиримые конкуренты, по меньшей мере, на одном рынке – на рынке детских подгузников.

Есть много способов сравнивать компании одной отрасли. Один из наиболее наглядных способов – сравнение уровня удельных издержек и «ключевых компетенций».

Удельные издержки – затраты, которые несет фирма или группа фирм на производство и реализацию одной единицы товара. При сравнении фирм по уровню удельных издержек следует учитывать ряд факторов:

- Условно-постоянные издержки, которые на коротком этапе времени практически не зависят от уровня производства. Например, амортизация начисляется на станок, стоящий в цехе, независимо от того, сколько времени он был реально включен за последний квартал.

- Условно-переменные издержки, зависящие от объема выпуска. Например, если преподавание в школе ведут преподаватели-почасовики, затраты на зарплату прямо пропорциональны количеству уроков.

- Эффект экономии от масштаба. Если оборудование используется на полную мощность, то доля амортизации, приходящееся на одно изделие, уменьшается.

- Экономия от охвата. Если на одной фирме выпускается много видов однотипных изделий, то удельные издержки также могут уменьшаться. Например, мы выпускаем 10 видов зубной пасты, упаковываемой в одинаковые тубы, отличающиеся только маркировкой. При закупке большой партии туб мы может получить большую скидку, чем при покупке 10 маленьких партий.

- Эффект обучаемости. Данный эффект проявляется там, где длительное время производится один и тот же товар. Работники находят лучшие приемы работы, «осваивают» изделие, и издержки также уменьшаются.

Иной характеристикой конкурентоспособности фирмы по сравнению с производителями аналогичной продукции выступают так называемые «ключевые компетенции».

Сочетание уровня удельных издержек и ключевых компетенций позволяет поместить каждую фирму, оперирующую на данном рынке, в так называемую «матрицу производителя». В отличие от матрицы потребителя, в которой положение каждого товара в соотношении «качество-цена» достаточно ясно и может определяться исчерпывающим набором факторов (абсолютный уровень качества, лояльность потребителей, возможность повышать издержки перехода для потребителей), матрица производителя состоит из двух неравных зон –

Открытая область – когда всем фирмам, функционирующим в отрасли, более или менее понятно, каким образом при данном уровне удельных издержек достигаются ключевые компетенции.

Зашифрованная область – когда конкурентам неизвестно, как при столь низких издержках достигается такой уровень ключевых компетенций. В основе нахождения производства фирмы в зашифрованной области лежат не только технологические ноу-хау, но и «ноу-вай».

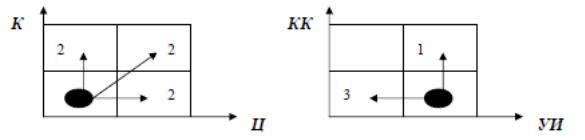

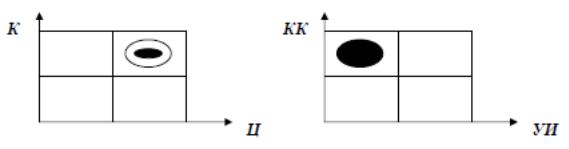

125. Совмещение матриц и определение стратегического типа предприятия.

При совмещении матриц потребителя и производителя

можно определить стратегический тип бизнеса1. При этом выде-

ляют:

· фирму «аутсайдер»;

· фирму «защитник качества»;

· фирму «защитник издержек»;

· фирму «интегрированный анализатор»;

· фирму «диверсифицированный анализатор»;

· фирму «проспектор»;

· фирму «диверсифицированный монополист».

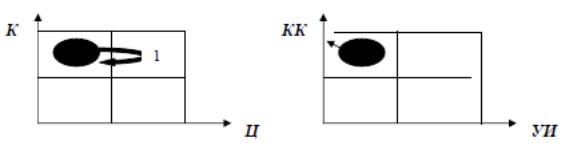

Фирма – аутсайдер. Эта фирма характеризуется низким качеством своей продукции из-за невозможности освоить ключевые компетенции рынка. Фирма, оказавшаяся в положении аутсайдера, может двигаться по одной из стратегических траекторий. На рис. 11 показаны три стратегические траектории.

Первая траектория соответствует попытке повысить свои

ключевые компетенции без увеличения издержек. Для этого не-

обходима кооперация или альянс с фирмой, которая имеет соот-

ветствующий опыт работы и компетенции.

Вторая траектория соответствует диверсификации произ-

водства. Фирма ищет такие сегменты рынка, в которых качество

ее продукции воспринимается потребителями как приемлемое, а

цена – как низкая.

Рис. 11. Фирма аутсайдер

Третья траектория соответствует реструктуризации бизнеса

путем выделения наиболее жизнеспособных подразделений в от-

дельные бизнес единицы и избавлением от непроизводительных

расходов. При этом необходимо укреплять маркетинг. Реально

эти траектории реализуются последовательно. Сначала осущест-

вляют альянс, и повышают тем самым ключевые компетенции,

затем – выходят на новые сегменты рынка, повышают объем

производства и снижают на этой основе удельные издержки.

Фирма «защитник качества». В этом случае высокое каче-

ство продукции или услуг достигается за счет высоких издержек,

что, в свою очередь, заставляет фирму поддерживать цены на вы-

соком уровне. Можно назвать три возможных стратегических

траектории. Первая стратегия – это защита сегмента рынка. Вто-

рая – кластеризация потребителей путем ориентации их на иное

использование продукции (например, не просто использование

продукции по прямому назначению, а ассоциирование продукции

с особым стилем жизни или принадлежностью ее владельцев к

особой группе потребителей).

Третья стратегия – продаться разбогатевшей фирме, заинте-

ресованной в приобретении высоких ключевых компетенций. Ес-

ли фирме удается значительно снизить свои удельные издержки, то она может перейти в другой стратегический тип – защитник

издержек.

Рис. 12. Фирма «защитник качества»

Фирма «защитник издержек». Для этого типа характерны

невысокая цена, умеренное качество и приемлемый уровень

удельных издержек при невысоком уровне овладения ключевыми

компетенциями.

Рис. 13. Фирма «защитник издержек»

Фирма, оказавшаяся в этом положении, может двигаться по

одной из трех стратегических траекторий. Первая траектория

предусматривает максимальную загрузку производственных

мощностей для использования «эффекта масштаба» или пониже-

ние точки безубыточности путем минимизации сбытовых расхо-

дов и модернизации производственной базы.

Вторая траектория предусматривает инвестирование прибы-

ли в развитие ключевых компетенций (покупка патентов, ноу-

хау, инвестирования в маркетинговые исследования, программы

обучения и переобучения персонала).

Третья траектория – это повышение качества выпускаемой

продукции или услуг и продвижение в те сегменты рынка, где

потребители это качество ощущают.

Фирма «интегрированный анализатор». Этот тип фирм

характеризуется высоким качеством и обширными ключевыми

компетенциями, которые позволяют назначать высокие цены при

низких удельных издержках. Такие фирмы называют анализато-

рами, потому что они находятся в постоянном поиске путей под-

держки высокого качества и высокого уровня компетенций при

низких издержках. Они получают высокую прибыль, что служит

индикатором привлекательности для конкурентов данного сег-

мента рынка.

Этот метод позволяет установить связи между сильными и

слабыми позициями предприятия, открывающимися возможно-

стями и возможными угрозами. Сильные стороны определяют

тип конкурентного преимущества предприятия и являются осно-

вой его базовой стратегии. Слабые стороны определяют уязви-

мость предприятия и потребуют выработки корректирующих

воздействий

Рис. 14. Фирма «интегрированный анализатор»

Фирма оказавшаяся в этом положении может двигаться по

одной из стратегических траекторий. Первая траектория заклю-

чается в расширении сегмента рынка. Вторая траектория – нако-

пление прибыли для диверсификации производства и сбыта. Если

это удается, то фирма превращается в диверсифицированный

анализатор.

Фирма «диверсифицированный анализатор» Этот тип

фирм использует обширный набор ключевых компетенций, имеет

умеренные издержки и конкурентоспособен на различных сег-

ментах рынка.

Такие фирмы могут двигаться по одной из стратегических

траекторий. Первая траектория – расширение своего присутствия

на новых сегментах рынка. Вторая траектория – постоянное со- вершенствование системы управления и производства, чтобы из-

бежать снижения уровня ключевых компетенций при росте

удельных издержек.

Рис. 15. Фирма «диверсифицированный анализатор»

Фирма «проспектор». Эти фирмы характеризуются высо-

ким качеством (нет аналогов), обширными компетенциями, низ-

кими издержками и умеренной ценой. Компании данного типа

являются пионерами рынка или его создателями. Среди стратеги-

ческих типов это самый неустойчивый. Ему постоянно угрожают

конкуренты, стремящиеся на новый рынок.

Рис. 16. Фирма «проспектор»

Возможны следующие стратегические траектории. Первая

траектория –перемещение в верхние сегменты рынка для получе-

ния сверхприбыли и инвестирование сверхприбыли в новый

сверх успешный проект. Вторая траектория – инвестирование

средств в поддержание уровня технологических и маркетинговых

компетенций для поддержания инновационного климата.

Фирма «диверсифицированный монополист». Этот тип

характеризуется различным уровнем качества, высокими ключе- выми компетенциями, умеренными издержками и повышенной

ценой.

Рис. 17. Фирма «диверсифицированный монополист»

Возможны следующие стратегические траектории. Первая

траектория – борьба против «проспекторов», вторая траектория –

блокирование входа на рынок.

Каждому из выше перечисленных основных типов соответ-