- •Часть 1 145

- •Часть 2 146

- •Часть 3 147

- •Часть 1 186

- •Часть 2 187

- •Часть 3 187

- •Часть 1 205

- •Часть 2 206

- •Часть 3 207

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •1917 Года. Октябрьское восстание

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

Часть 1

А1. Крепостное право было окончательно введено в

1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в.

А2. Династия Романовых занимала российский престол с

1) 1584 г. 2) 1598 г. 3) 1605 г. 4) 1613 г.

А3. Земские соборы в России перестали созываться с

1) 1598 г. 2) 1613 г. 3) 1649 г. 4) 1682 г.

А4. Когда произошло изменение налогообложения в сословно-представительной

монархии с подворного на посошное?

1) 10-е гг. XVI в. 3) 40-е гг. XVII в.

2) 50-е гг. XVI в. 4) 70-е гг. XVII в.

А5. Когда произошло изменение налогообложения в сословно-представительной

монархии с посошного на подворное?

1) 30-е гг. XVI в. 3) 40-е гг. XVII в.

2) 50-е гг. XVI в. 4) 70-е гг. XVII в.

А6. Укажите, кем приходился царь Федор Алексеевич царю Михаилу Федоровичу.

1) отцом 3) правнуком

2) внуком 4) сыном

А7. Престол от Алексея Михайловича Романова перешел непосредственно к

1) его дочери Софье

2) его сыну Федору

3) его сыну Петру

4) его сыновьям Ивану и Петру

А8. В XVII столетии немногочисленные еще крупные промышленные предприятия

представляли собой

1) фабрики 3) цехи

2) мануфактуры 4) тресты

А9. Центральные органы исполнительной ветви власти назывались в XVII в.

1) коллегиями 3) приказами

2) министерствами 4) магистратами

А10. Среди должностных лиц в XVII в. не было

1) дьяков 3) фискалов

2) подьячих 4) воевод

Часть 2

В1. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

А) начало крестьянской войны под руководством С.Т. Разина

Б) завершение крестьянской войны под руководством И.И. Болотникова

В) Медный бунт

Г) Соляной бунт

Ответ:

В2. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

А) заключение Андрусовского перемирия

Б) заключение Столбовского мира

В) заключение Деулинского перемирия

Г) заключение Кардисского мира

Ответ:

В3. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

А) подписание Нерчинского договора

Б) заключение Столбовского мира

В) заключение Деулинского перемирия

Г) заключение Поляновского мира

Ответ:

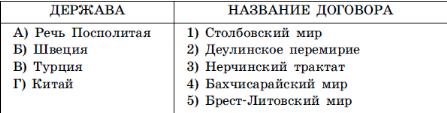

В4. Установите соответствие между названиями договоров и державами, с которыми

они были заключены.

Ответ:

Часть 3

С1. Ниже приведены две точки зрения на роль народных движений в XVII в. Укажите,

какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. Приведите

не менее трех аргументов.

1. Крестьянские войны и городские бунты XVII в., подавление которых требовало

серьезных усилий со стороны российского государственного аппарата, объективно способ-

ствовали его укреплению и совершенствованию.

2. Крестьянские войны и городские бунты расшатывали государственный механизм,

денег на поддержание рождающейся бюрократии, полков нового строя и военные кампании

постоянно не хватало. Государство в XVII столетии с трудом выполняло свои функции и

требовало реформирования.

С2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Отмена местничества в 1682 г. объективно способствовала сближению социальных

статусов бояр и дворян.

Привела ли эта внутриполитическая акция к разрушению сословного характера рос-

сийского общества? Когда и под влиянием каких условий сложился в России сословный

строй? Какие сословия существовали в России в XVII в.? Было ли сословное деление обыч-

ным для европейских государств в определенную эпоху?

Российская империя в XVIII столетии

Предпосылки петровских преобразований

Особенности исторического развития России в XVI–XVII вв. обусловили необходи-

мость социально-экономических и политических преобразований первой четверти XVIII в.,

определили ход дальнейшего развития страны.

Огромная и непохожая на западные страны Россия многим иноземцам представлялась

отсталой и даже полудикой. Отставание было обусловлено рядом причин. Долгие годы ушли

на преодоление разрухи, вызванной Смутой и интервенцией начала XVII в. Но решающее

влияние на развитие страны оказывали природно-географические и социальные условия, не

способствовавшие ее динамичному развитию. При незначительной численности населения

и огромной территории в хозяйственный оборот постоянно вовлекались целинные и залеж-

ные земли, что не создавало заинтересованности населения в интенсификации сельскохо-

зяйственного производства либо смене занятий.

Значительные ресурсы государство направляло на нужды обороны (содержание каза-

чества и стрельцов, сооружение засечных черт, крепостных сооружений, дорог), истощалась

казна. Государство делало все возможное, чтобы превратить все сословия в своих слуг, стре-

милось к формированию и усилению тенденций крепостничества.

Имелись и внешние факторы, тормозящие общественный прогресс. Россия не имела

выхода к морям и была лишена возможности использования дешевых путей сообщения. Бал-

тийское и Черное моря были закрыты для внешних связей России со Швецией и Османской

Турцией. Моря на Дальнем Востоке не могли быть использованы для хозяйственных нужд:

местные ресурсы не разрабатывались, а пути сообщения, связывающие этот край с центрами

европейской России, отсутствовали. Действовал лишь порт на Белом море – Архангельск,

но и он мог функционировать только в летние месяцы.

Интересы государства, купечества и дворян-помещиков к концу XVII столетия все

настоятельнее требовали выхода страны к незамерзающим морям, что обеспечило бы раз-

витие внешней торговли, рост доходов, расширение дворянского землевладения за счет при-

соединения новых территорий – богатых и плодородных земель на юге, в Причерноморье и

Прикаспии, отвечало бы нуждам мануфактурного производства. Только постоянные торговые, политические и культурные связи с Западной Европой и странами Востока могли разрушить изоляцию России.

На протяжении XVIII столетия в экономике России, ее политическом строе, структуре

и функциях органов власти и управления, в культурном развитии произошли значительные

перемены. Изменились и место страны, и ее роль в международных отношениях того времени.

Решение задач, связанных с реорганизацией всей системы государственного упра-

вления и армии, созданием флота, реформированием экономики, поощрением торговли и

промышленности, преобразованиями в области просвещения и культуры, осуществлялось

Петром I и некоторыми из его преемников на троне. Действительно, для проведения глобальных преобразований необходим был импульс, толчок. В России, где существенные перестройки обычно начинались «сверху», со стороны властных структур, для этого нужна была

личность, лучше всего – личность правителя. Такой личностью стал Петр I.

В отечественной исторической науке с XVIII в. сосуществовали диаметрально противоположные точки зрения на характер, сущность и результаты государственной деятельно-

сти этого монарха. Феофан Прокопович, возглавлявший Синод еще при жизни Петра I, восхвалял последнего, историк М.М. Щербатов в своем памфлете «О повреждении нравов в

России» положил начало негативной оценке правителя. Н.М. Карамзин уже в начале XIX в.

считал нужным подвергнуть многие петровские деяния критике, прежде всего – насажде-

ние «иноземных» порядков. Российские либералы славянофильского направления в XIX в.

не сомневались, что Петр I нанес стране и ее народу немалый ущерб, задушив последние ростки самоуправления и свободы, лишив Россию ее своеобразия и резко повернув

государство «лицом к Западу». Либералы-западники, в том числе историки «государственной школы» (даже такие крупные, как С.М. Соловьев), считали петровские преобразования

необходимыми и полезными для России и чрезвычайно высоко оценивали личность самого

реформатора. Дискуссии о Петре I не утихают и в нашем столетии. По-прежнему высказываются как положительные, так и отрицательные оценки.

После смерти царя Федора Алексеевича (1676–1682), сына Алексея Михайловича

(1645–1676), наследниками престола остались Иван Алексеевич, младший брат Федора, и

Петр Алексеевич (сын Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Нарышкиной),

бывший шестью годами моложе Ивана. Его кандидатура не рассматривалась бы, не будь

Иван Алексеевич слаб здоровьем. Петру было всего 10 лет. Иван и Петр были провозглашены соправителями, а регентшей при них и фактической правительницей стала старшая

родная сестра Ивана и сводная сестра Петра Софья Алексеевна. Даже когда в 1689 г. истек

срок ее регентства, Софья держалась за власть. Используя стрелецкие формирования, она

делала попытки отстранить братьев от престола. Петру удалось в конце концов добиться

заключения Софьи в Новодевичий монастырь и сделаться самостоятельным правителем (до

смерти Ивана в 1696 г. формально совместно с братом, а после 1696 г. – единолично).

В начале своей деятельности Петр I выбрал в качестве приоритетного направления

внешней политики южное, продолжая дело своих предшественников, начавших борьбу за

Причерноморье еще в 80-е гг. Первый поход Петра в 1695 г. на турецкую крепость Азов

оказался неудачным. Второй в 1696 г. был подготовлен лучше: для осады было использо-

вано 70 тысяч вновь созданного войска, включая донских и украинских казаков, а на верфях Воронежа развернулось строительство российского речного флота. Первые боевые суда

были готовы уже весной 1696 г. Петру, однако стало ясно, что Турция все еще остается сильным противником, для борьбы с которым необходимы союзники. Для их поиска в Европу

в 1697 г. было отправлено «Великое посольство». В его составе инкогнито, под именем

Петра Михайлова, выехал и сам Петр. Вместе с другими «великими послами» (Ф.Л. Лефор-

том, Ф.А. Головиным, П.Б. Вознициным) он посетил Кенигсберг, Курляндию, Голландию,

Англию, а также Вену. 9 мая 1697 г. в ходе посещения «Великим посольством» Бранден-

бурга состоялась встреча Петра I с курфюрстом Бранденбурга Фридрихом-Вильгельмом III

в г. Кенигсберге. 21 мая 1697 г. состоялся официальный прием русского посольства. Глава

посольства Ф.А. Головин в приветственной речи объявил цель визита: подтверждение анти-

турецкого союза и активизация военных действий против Османской империи. Бранденбург

в это время был накануне обретения государственной самостоятельности, и в этой связи

Фридрих-Вильгельм настойчиво искал себе союзников. Курфюрст был рад найти партнера

в лице России. 24 мая русским послам был предложен проект нового союзного договора,

состоящий из 7 пунктов. Часть из них послы и Петр приняли сразу же: 1) на вечные времена

провозглашался союз России и Бранденбурга; 2) обе стороны обязывались не давать приюта

бунтовщикам и всякого рода возмутителям спокойствия; 3) курфюрст обещал помогать тем

русским людям, которые будут посланы к нему или в другие государства на учебу; 4) бран-

денбургские купцы, торгующие янтарем, получали право свободного проезда в Персию. По

другим статьям Петр и его дипломаты на протяжении нескольких встреч вели длительный

спор. Но все же они были утверждены и послужили дополнением к уже принятым: 5) курфюрст предлагал заключить особый союз, по условиям которого в Москве послам его оказывали бы почести как послам королевства, а не курфюршества; 6) кроме того, Петр должен

был гарантировать Фридриху-Вильгельму владение Пруссией. Это было особенно сложно,

так как на прусские земли претендовали Речь Посполитая и Швеция, а требование Фрид-

риха-Вильгельма могло столкнуть Россию с соседями, с которыми уже более 30 лет поддер-

живались нормальные отношения. Взамен курфюрст обещал Петру помощь в случае войны

в Прибалтике.

Как бы там ни было, договор России с Бранденбургом от 24 мая 1697 г. заложил

основы сотрудничества двух государств, явился первым дипломатическим шагом, сделан-

ным в направлении друг к другу.

Однако, не использовав всех возможностей уже существующего союза («Священной

лиги»), Петр на переговорах с курфюрстом Бранденбурга не рискнул принять предложение

о заключении военного союза, направленного против Швеции. Но и обострять отношений с

Бранденбургом он тоже не желал. Нужно было найти какой-то вариант решения проблемы,

который не налагал бы невыполнимых обязательств на Россию, но и не отталкивал бы Бран-

денбург. Петр I предложил оригинальный выход, новый в дипломатической практике: в пись-

менный договор не включать статью о союзе, ибо эта статья может вызвать неудовольствие

Швеции и Польши, а заключить его в устной форме. В ходе дальнейших переговоров с офи-

циальными кругами европейских держав Петр пришел к мысли о необходимости измене-

ния направления своей внешней политики. Европа тогда втягивалась в борьбу за испанское

наследство, что позволяло России, используя настроения правящих структур, найти союз-

ников, заинтересованных в совместных действиях против захватнической политики Швеции на Балтике.

В 1699 г. оформился Северный союз в составе России, Дании и Саксонии (курфюрст

последней Август II был одновременно и польским королем).

Коалиционный характер Северной войны – явление для XVIII в. скорее типичное, чем

исключительное. Войны все более приобретали широкомасштабный характер, охватывали

целые регионы. Победители требовали контрибуций, аннексировали территории, зачастую

обширные, потерпевших поражение держав.

С конца XVII столетия более тесными стали экономические и политические контакты

между Россией и государствами Европы, что сказалось как на подготовке, так и на течении

Северной войны. Петром Великим приглашались в Россию многочисленные иностранные

специалисты, в том числе и немецкие. Барон Бломберг, беседовавший в Митаве с Петром I в 1701 г. и составивший «Описание Лифляндии», писал: «Он берет немецких офицеров, которых назначает на все места командиров. Но повелительное обращение этих офицеров

с московитами, которых приходится обучать при помощи палочных ударов, дает мне повод думать, что если у них будет война с какой-либо нацией, которая носит платье, похожее на немецкое, то они примут этих неприятелей за офицеров, бивших их раньше палками, и

присутствие этих суровых командиров может внушить им страх».

Кроме служения в армии немцы работали в России учителями, обучали русских грамоте и другим наукам, тем самым наряду с голландцами, англичанами и другими иностранцами приобщали русских людей к европейской культуре.

Знаменитый немецкий философ и мыслитель Г.В. Лейбниц, находясь на русской

службе в качестве консультанта Петра I, имел возможность излагать свои взгляды царю в

1711, 1712 и 1716 гг. на так называемые вопросы круговорота истории. Лейбниц считал, что

при Петре I пальма первенства переходит в руки России, нового государства, выходящего

на мировую арену и имеющего возможность использовать достижения двух континентов –

Европы и Азии. По-видимому, такие идеи устраивали российского императора, желавшего

положить их в основу государственной доктрины.

Северная война

Военные действия против Швеции начались в августе 1700 г. осадой крепости Нарва.

Россия сразу оказалась в тяжелом положении: Дания вышла из войны в первые же недели,

будучи разбита шведским флотом, а польский король под влиянием этой неудачи снял

осаду Риги, отвлекавшей шведские военные контингенты. В ноябре 1700 г. шведы нане-

сли русской армии поражение под Нарвой. Шведы ожидали, что оно окажется сокруши-

тельным для России, однако этого не произошло. Петр I предпринял реорганизацию армии,

существенно улучшил ее снабжение продовольствием, снаряжением, боеприпасами. Осу-

ществлялось это за счет огромного напряжения сил населения, поставленного под ружье

и отягощенного тяжелейшими поборами. Колокола снимались с церквей и переливались

на пушки, поскольку металла не хватало. Петр I, продолжая воевать, начал осуществле-

ние мероприятий по стимулированию мануфактурного промышленного производства, стро-

ительству новых заводов, верфей, фабрик.

В 1701 г. русские войска разбили шведов у Эрестфера, в октябре 1702 г. овладели кре-

постью Орешек (Нотебург), которую Петр приказал переименовать в Шлиссельбург – Ключ-

город. Весной 1703 г. в устье Невы был занят Ниен– шанц, взяты Ям и Копорье. Для обес-

печения безопасности приобретенных территорий в устье Невы заложили Кроншлот (позд-

нее Кронштадт). В 1704 г. штурмом был взят Дерпт (ныне Тарту). Русские войска овладели

Нарвой и Иван-городом. Первый этап войны завершился. Россия предложила Швеции мир.

Шведский король Карл XII, молодой талантливый полководец, не хотел примириться с поте-

рей земель в Прибалтике, отверг мирные переговоры и в 1708 г. вторгся на российскую тер-

риторию южнее Прибалтики, рассчитывая на поддержку Турции и украинских сепаратистов.

Первые же сражения оказались для Швеции неудачными. Будучи остановленными в августе

1708 г. под Головчином и Добрым, шведские войска 28 сентября 1708 г. потерпели пораже-

ние в районе Могилева у деревни Лесной. Украинский гетман Мазепа, обещавший шведам

зимовку на Украине в подходящих условиях, а также подкрепления к весенней военной кам-

пании, не учел настроения украинского населения, поднявшегося на вооруженную борьбу

против шведов. Украинцы поддержали русскую армию, которая 27 июня 1709 г. нанесла

шведам тяжелейшее поражение под Полтавой. Карл XII бежал в Турцию. В 1710 г. Турция

вмешалась в войну, и Петр I предпринял оказавшийся неудачным Прутский поход, привед-

ший к потере Россией Азова, но переломить ход войны все же не удалось.

Еще 18 января 1701 г. было образовано Прусское королевство. Развитие русско-прус-

ских отношений привело к тому, что в 1713 г. Пруссия вошла в состав антишведского Север-

ного союза. В 1717 г. Россия заключила договор с Пруссией о сохранении мира в Европе и о

поддержании дружественных двусторонних отношений. Даже последовавший вскоре окон-

чательный распад Северного союза не ослабил Россию.

Один из сильнейших тогда в Европе шведский флот потерпел в 1714 г. поражение от

только что созданного российского флота у мыса Гангут и в 1720 г. у острова Гренгам.

В 1721 г. война была закончена. Шведы были вынуждены признать все российские

завоевания и подписать Ништадтский мирный договор, по которому к России отошли все

земли Балтийского побережья от Выборга до Риги. Россия получила свободный доступ к

морским торговым путям. Она стала морской державой, полным ходом пошло строительство морских портов и морского флота, в том числе и торгового. Не желая довольствоваться

дипломатическими контактами с Англией, Швецией, Польшей, Турцией, Данией, Пруссией

и другими европейскими державами, Россия начала укрепление своих торговых и диплома-

тических позиций на Кавказе. В 1722–1723 гг. состоялся Персидский поход, в результате

которого Турции и Ирану было нанесено чувствительное поражение, а к России были присоединены западное и южное побережье Каспийского моря. По некоторым предположениям,

внешние планы Петра заходили очень далеко – до захвата Индии и Мадагаскара. Однако

предпринять попытки их осуществления Петр I не успел.

Таким образом, внешняя политика России приобретала черты, свойственные внешнеполитическому курсу крупнейших европейских держав того времени, превращавшихся

в колониальные империи. Свои геополитические интересы Россия в период абсолютизма

формулировала и отстаивала с помощью вооруженных сил и дипломатии весьма последовательно. В 1721 г. Россия была провозглашена империей, а Петр I – императором.

К концу правления Петра I, умершего в 1725 г., Россия получила широкое международное признание не только как держава-победительница, но и как страна, в кратчайшие

сроки преодолевшая экономическую отсталость. Россия решила главную внешнеполитиче-

скую задачу, которую русские цари пытались реализовать в течение двух веков – превраще-

ние страны в морскую державу. Россия приобрела выход к Балтийскому морю, что позво-

лило ей быстро и прочно войти в круг европейских держав.

Социально-экономическое развитие

страны в первой четверти XVIII века

На экономическую политику начала XVIII в. оказали решающее влияние два основных

фактора: концепция меркантилизма и хозяйственные трудности, порожденные Северной

войной. Согласно концепции меркантилизма, одного из первых, ранних направлений эконо-

мической мысли буржуазной эпохи, основой благосостояния государства является накопле-

ние денежных средств за счет активного баланса торговли, вывоза товара в другие страны и

ограничения ввоза чужих товаров, которые могут оказать влияние на развитие отечествен-

ного рынка и ограничить возможности отечественных товаропроизводителей. Это предпола-

гало вмешательство государства в сферу экономики: поощрение одних видов производства

и ограничение других. В условиях России петровского времени роль государства в регули-

ровании экономики становилась, по западным меркам, гипертрофированной.

В начале XVIII столетия инициатором промышленного строительства, составившего

основу и обеспечившего необходимые предпосылки для индустриальной модернизации

страны, явилось само государство. 43 % промышленных предприятий, основанных с конца

XVII в. до исхода первой четверти XVIII столетия, были построены на казенные сред-

ства. При этом 51 % предприятий составляли металлургические и металлообрабатывающие

заводы, а также суконные, парусинные и иные мануфактуры, продукция которых была необ-

ходима воюющей стране.

Железоделательные заводы строились в центре страны, а также на севере, в Карелии,

где были основаны Повенецкий, Кончезерский и Петровский заводы. Большое значение

приобрел Уральский металлургический район, начало которому положило строительство

Невьянского, Каменского, Уктусского и Алапаевского заводов.

К 1725 г. Россия уже выплавляла до 800 тыс. пудов чугуна, три четверти которого

давали заводы Урала. Уже в 20-е гг. отличное российское железо стало одним из продук-

тов экспорта в Западную Европу. Строились предприятия по переработке меди и серебра,

открывались новые серебряные рудники. В 1704 г. начал действовать Нерчинский серебро-

плавильный завод.

К 1750 г. Россия вышла на одно из первых мест в мире по производству черных и цвет-

ных металлов. В стране действовало около 100 металлургических предприятий. За первую

четверть XVIII в. было основано 32 мануфактуры, вырабатывавшие сукно, полотно, пару-

сину. Правительство поощряло купцов, «ставивших» промышленные предприятия, предо-

ставляя им ссуды, льготы, монополии. Начиная с 10-х гг. XVIII в. обычным делом стала

передача казенных предприятий частным лицам. С 1713–1715 гг. стали даже преобладать

мануфактуры, основывавшиеся частными лицами, около 80 % их принадлежало купцам.

Гораздо меньше было дворянских и крестьянских предприятий. К середине 20-х гг. количе-

ство мануфактур в стране практически удвоилось по сравнению с концом XVII в. и соста-

вило около 200 предприятий.

Путем введения монополий на заготовку и сбыт определенных товаров государство

контролировало и стимулировало развитие торговли. В 1705 г. были введены монополии на

соль и табак. Прибыль от соляной торговли возросла для казны в два раза, от табачной – в

восемь раз.

К концу Северной войны, когда победа была очевидна, в торгово-промышленной поли-

тике правительства произошли изменения. Были приняты дополнительные меры по поощрению частного предпринимательства. Однако реальной экономической свободы предприни-

матели не получили. После 1715 г. стал действовать указ о создании промышленных и

торговых компаний, члены которых, отдав свои накопления в общий котел, были связаны

круговой порукой и несли общую ответственность перед государством. Компании, как счи-

тают специалисты, фактически были лишены прав собственников. Они вступали в своего

рода отношения аренды, условия которой определялись государством, имевшим право в слу-

чае их нарушения конфисковать предприятие. Выполнение казенных заказов было основной

обязанностью владельцев завода. И только излишки продукции разрешалось свободно реа-

лизовать по рыночным законам. Это снижало значение конкуренции как стимула развития

бизнеса. Тормозилось и совершенствование производства.

Активное вмешательство государства в экономику деформировало и социальные отно-

шения. Прежде всего это проявилось в специфике использования рабочей силы. Вольнона-

емный труд, необходимый для успешного развития капиталистической экономики, в России

не был распространен сколько-нибудь широко. Как правило, на мануфактурах использовался

труд приписанных к ним дворцовых и государственных крестьян. В 1721 г. промышленники

получили разрешение покупать для своих предприятий крепостных крестьян. Позднее таких

крестьян стали называть посессионными (посессия – владение). Их нельзя было продать без

завода или завод без них. Нередки были факты сезонного использования крепостного труда:

летом в сельскохозяйственном производстве, зимой – на мануфактурах. Никаких законодательных ограничений продолжительности рабочего дня не было, заработной платы зачастую

работники тоже не получали, поскольку предполагалось, что на промышленном предприятии крепостные отрабатывают свой оброк.

Сельское хозяйство страны в ХVIII в. стало медленно, но неуклонно утрачивать свой

натуральный характер. Правительство поощряло производство льна и конопли для текстильных мануфактур. Находили спрос виноград, табак, лекарственные травы. Впервые частные светские землевладельцы в широких масштабах начали сеять кормовые травы и устраивать специализированные хозяйства, в частности животноводческие: разводились овцы-мериносы, холмогорский рогатый скот, создавались конные заводы. В предшествующие века

этим занимались монастыри, а также царский двор и отдельные крупные боярские вотчины (например, воспитателя царя Алексея Михайловича Бориса Ивановича Морозова).

Только те землевладельцы, имения которых не дробились de jure или de facto, могли сохра-

нить целостную инфраструктуру сельскохозяйственного производства, а без этого условия

никакая интенсификация отдельного хозяйства невозможна. Положение изменилось благо-

даря указу 1714 г. о единонаследии, который позволил передавать имение только одному

из наследников, а остальные должны были «искать своего хлеба службою или торгом…».

Указ окончательно (после Соборного уложения 1649 г.) уравнял в этом вопросе держателей

поместий и вотчин. Отдельные помещичьи хозяйства перешли к производству пшеницы, в

том числе и на экспорт. Крестьянское хозяйство, как правило, оставалось еще натуральным

или полунатуральным, было мало связано с формирующимся рынком сельскохозяйственной

продукции. Только в помещичьих хозяйствах по указу Петра I начали использовать косы вме-

сто серпов при уборке урожая. Крестьяне косили серпами, вспашку проводили по-прежнему

сохой. Рост народонаселения сокращал душевые размеры пашенных и непашенных угодий,

в том числе лугов, во всей Центральной России. От недостатка сена с поздней осени до ран-

ней весны лошади делались слабосильными и не могли успешно работать с плугом. Соха

же, более легкая для лошади и значительно более дешевая в изготовлении, чем плуг, тре-

бует в сравнении с ним увеличенных затрат труда пахаря. Поэтому обеднение крестьянских

хозяйств вследствие роста фискального и помещичьего обложения умножало число одно– и

двухлошадных дворов с несколькими взрослыми работниками. Данное явление отразилось

и в обычном праве помещичьей и государственной деревни, в частности в ограничении или

прямом запрете семейных разделов.

Плуг был все еще редкостью. Нетрудно видеть, что экстенсивные методы ведения сель-

ского хозяйства позволяли в рассматриваемый период удовлетворять потребности населе-

ния в продуктах питания и потребности зарождающейся промышленности в сырье, так что

интенсификация сельскохозяйственного производства не стала еще насущной задачей дня.

Это позволяло сохранить и даже ужесточить крепостнические порядки.

Крестьянство продолжало оставаться самой многочисленной группой населения: в

начале XVIII столетия оно составляло около 97 % населения. Существовали следующие

категории крестьянства: крестьяне государственные, помещичьи (частновладельческие),

церковные, дворцовые. До половины крестьян в те годы принадлежало помещикам. Они

работали на барщине и (или) несли оброк. Господствовал натуральный оброк, но уже наме-

тилась тенденция развития натуральной ренты в сторону денежной. Денежный оброк коле-

бался от 1,5 до 4,5 руб. в год – это была стоимость 5–10 овец или 2–3 свиней. Барщина соста-

вляла от 2–3 до 4–5 дней в неделю. Государственные крестьяне в XVIII в. жили, пожалуй, не

легче частновладельческих. На европейском Севере государственные крестьяне несли раз-

ные повинности и выполняли поставки натурой, а также широко использовались на промы-

шленных предприятиях. В Сибири крестьяне пахали землю на государство как совокупного

феодала.

В целях реорганизации армии в первые годы Северной войны была введена рекрут-

ская повинность: с нескольких десятков крестьянских семей брался один человек на пожиз-

ненную воинскую службу. Правительство произвольно уменьшало число дворов, дававших

одного военнослужащего, в условиях войны нуждаясь в пополнении воинских континген-

тов.

В 1718 г. прежнее подворное налоговое обложение было заменено подушным. Все

податное население мужского пола было переписано и независимо от возраста обложено

подушной податью. В короткий срок доходы казны выросли в четыре раза. Для взыскания

недоимок в деревни направлялись воинские команды.

Естественно, что в первой четверти XVIII в. не раз вспыхивали народные волнения.

В 1705 г. началось восстание работных людей в Астрахани, подавленное правительствен-

ными войсками только весной 1706 г. Казачество и работные люди Дона поднялись осенью

1707 г. Во главе движения встал казачий атаман Кондратий Булавин. Восстание было пода-

влено войсками только спустя год. В 1708–1709 гг. волнениями крестьян и работного люда

были охвачены не менее 60 уездов России. Стремясь обуздать стихию народного недоволь-

ства, правительство урезало права донского казачества, распространив на казаков крепост-

ное право. Петр I щедро раздавал дворянам дворцовые и государственные земли крестьян.

Его преемники продолжили эту политику.

Поощряя торговлю и промышленность, правительство понимало, что главной его опо-

рой является не зарождающаяся буржуазия, а дворянство. Такое положение вообще харак-

терно для государств с находящимся в стадии становления капиталистическим укладом,

разлагающимися феодальными отношениями. Чтобы исключить конкуренцию дворянству

со стороны еще не потерявшего остатки влияния родовитого боярства, феодальной аристо-

кратии, Петр I издал в 1714 г. Указ о единонаследии, согласно которому стиралась разница

между вотчинами и поместьями, а землевладельцы все отныне именовались дворянами или

шляхтой. Изданная в 1722 г. «Табель о рангах» требовала не принимать во внимание родови-

тость при прохождении службы. Любой дворянин должен был начинать ее с нижнего чина.

Деловые качества стали рассматриваться как главное условие профессионального и карьер-

ного роста. Лишь один из сыновей мог наследовать земли и заниматься организацией сель-

скохозяйственного производства, остальные обязывались служить государству по военному

или гражданскому ведомству.

Влияя на судьбы дворянского сословия, правительство не оставляло без внимания и

купеческое. В первой четверти XVIII в. возникло несколько бирж, гостиных дворов, портов,

новых ярмарок. Поощряя все виды торговли, царское правительство ввело в 1724 г. таможенный устав, по которому ввозимые в Россию товары облагались высокой (до 37,5 %) пошли-

ной. Такая таможенная политика получила название протекционистской. Она не привела,

чего можно было бы опасаться, к нарушению активного торгового баланса. Напротив, уста-

новились прямые экономические связи России с Италией, Испанией, Францией. Сохрани-

лись и старые торговые контакты. В 1726 г. вывоз из России составил 4233 тыс. руб., ввоз

же – 2126 тыс. руб. Предметами русского экспорта были прежде всего пенька, лен, железо,

сало, льняные ткани, парусина, хлеб, лес. Наиболее активной была торговля с европейскими

странами. В 1700–1710-е гг. активно развивалась торговля с Китаем, объемы которой уве-

личились за десятилетие в четыре раза. Осуществлялись торговые операции с купцами из

Индии, Ирана и Персии, в Астрахани можно было встретить армянских, таджикских, бухар-

ских, хивинских, персидских и индийских купцов.

Для поощрения российского купечества в Москве еще в 1699 г. была учреждена

Ратуша, или Бурмистерская палата, а в других городах – земские избы. Это были выбор-

ные учреждения. В выборах участвовали все свободные горожане. Ратуша и земские избы

ведали торговлей, городскими промыслами, собирали налоги. В 1720 г. они были заменены

магистратами, более близкими по своему типу к органам городского управления в Западной

Европе. Выборное начало не было утрачено, но роль чиновничества и исполнительной вла-

сти на местах неуклонно повышалась.

В городах сохранялось цеховое устройство. Ремесленники объединялись в цехи с

довольно узкой специализацией. В Москве было свыше 150 цехов. Регламентация произ-

водства и частной жизни русскими цехами была не столь значительной, как в Средние века

в Западной Европе. Важно, что в начале XVIII в. и в городе, и в деревне стали возникать

не объединенные в цехи мелкие ремесленные мастерские, использовавшие труд иногда до

нескольких десятков наемных рабочих.

Итак, сословный строй в первой четверти XVIII столетия имел еще потенции для сво-

его существования и даже развития. Положение мало изменилось в последующие десяти-

летия, так что данная здесь характеристика социальных отношений в России вполне может

быть использована, лишь с малыми поправками, для оценки ситуации конца XVIII в.

Становление абсолютной монархии в России

Петр I ясно видел необходимость глубоких преобразований системы государственного

управления. Он стремился реформировать ее с учетом сделанного западноевропейскими

государями, которые в большинстве своем были тогда правителями абсолютных монар-

хий. Абсолютные монархии отличает неограниченность власти государя никакими выбор-

ными учреждениями, опора трона на чиновничество и армию, численность которых обычно

быстро растет, поощрение товарно-денежных отношений, поскольку содержание армии и

чиновничества обходится дорого.

В основе реформирования российской административной системы лежали принципы

камерализма – учения о бюрократическом управлении. Камерализм предполагает коллеги-

альность и функциональность управления, четкую регламентацию обязанностей чиновни-

ков, специализацию канцелярского труда, единообразные штаты и жалованье.

Первым шагом на пути становления российского абсолютизма было создание регуляр-

ной армии, основанной на рекрутских наборах с кадровым и специально обученным офи-

церским составом. Структура армейских частей и подразделений была унифицирована. В

правление Петра I были открыты военные школы и академии, готовившие для армии и флота

образованных офицеров.

В 1711 г. вместо переставшей функционировать Боярской думы был учрежден Сенат

– высший государственный орган с широкими законосовещательными, распорядительными

и контрольными функциями. Он ведал финансами, следил за деятельностью чиновников,

наблюдал за судопроизводством, контролировал торговую сферу. В отсутствие монарха

Сенат объявлялся верховной властью.

В 1718 г. громоздкая система приказов, которых было до пятидесяти, была упразд-

нена. Вместо приказов созданы коллегии; финансами ведали камер-, статс-, контор– и реви-

зион-коллегия. Первая была учреждена для сбора доходов, вторая – для контроля над расхо-

дами, третья – для надзора за двумя первыми. Торговлей, горным делом и промышленностью

занимались как контролирующие структуры мануфактур-, берг– и коммерц-коллегии, судом

ведала юстиц-коллегия, поместными делами – вотчинная. На правах коллегий действовали

Главный магистрат, управлявший с 1720 г. городовыми магистратами, и Синод – правитель-

ственное учреждение, ведавшее делами церкви. Церковь была поставлена под контроль фор-

мирующегося абсолютистского государства.

С 1708 г. было введено новое местное управление. Страна была разделена на губернии

(сначала их было 8, потом – 11), провинции (до 50) и уезды.

Одним из последних важных шагов на пути создания новой государственности в пер-

вой четверти столетия был Указ Петра I о праве государя назначать себе наследника по соб-

ственному выбору, не считаясь со сложившимися феодальными традициями.

Долгое время в отечественной исторической литературе преобладал взгляд, что к

началу второй четверти XVIII в. российский абсолютизм в своих основных, определяю-

щих чертах уже сложился. Ему предстояла длительная, двухвековая эволюция. В современ-

ных публикациях преобладают две точки зрения по этой проблеме. Согласно первой, в Рос-

сии, примерно со времен Петра I, действительно утвердился абсолютистский режим, ничем

существенно не отличавшийся от западных аналогов: неограниченная власть монарха,

постоянная армия, развитый бюрократический аппарат, централизованная система налогообложения. На Западе абсолютизм, феодальный по своей природе политический режим, возник в ситуации относительного «равновесия» сил буржуазии и дворянства. Поэтому сходную ситуацию следует проследить и описать на российском материале. Согласно же второй

точке зрения, в России не было еще буржуазии и капиталистический уклад в описываемое время не сложился. Поэтому можно говорить либо о такой специфике российского

абсолютизма, которая делает его в значительной мере отличным от западного, либо о том,

что это был не абсолютизм, а «азиатский деспотизм», лишь внешне похожий на западный,

поскольку этого хотелось российским монархам. Режим как бы стоял над обществом и заста-

влял служить себе все сословия. Нам представляется, что пока эти научные споры далеки от

завершения, вполне уместно использовать в учебной литературе понятие российского абсолютизма для характеристики государственного устройства страны в XVIII–XIX вв.

Внутриполитический курс российского

абсолютизма в эпоху дворцовых переворотов

После смерти Петра I на престоле оказалась его жена Екатерина I (1725–1727). Она не

проводила сколько-нибудь самостоятельной политики, являясь орудием царедворцев, окру-

жавших ранее Петра I, прежде всего А.Д. Меншикова. После смерти Екатерины I трон перешел к юному Петру II, внуку Петра I, умершему в 1730 г. С 1730 по 1740 г. российский

престол принадлежал Анне Иоанновне, дочери брата Петра I, его соправителя Ивана, к

1730 г. – вдовствующей герцогине Курляндской. Своим преемником на троне Анна назна-

чила в 1740 г. новорожденного внука своей сестры – Иоанна Антоновича. Власть перешла к

родителям младенца, отец которого принадлежал к Брауншвейгской династии. Российские

интересы были чужды этой семье.

Особенно сильное влияние на внутреннюю политику России в 1730-е годы имели прибалтийские немцы и выходцы из германских княжеств. Это время в работах отечественных

историков получило название «бироновщины», по имени фаворита Анны Иоанновны – Эрн-

ста Иоганна Бирона. Нельзя утверждать, что среди военных и государственных деятелей

немецкого происхождения не было таких, которые верой и правдой служили России. Свой

заметный след в российской истории оставили: уроженец Вестфалии граф Андрей Иванович

Остерман, ведавший внешней политикой России, Бурхард Кристоф Миних, командующий

русской армией, граф Шенберг, управляющий уральскими заводами. Обязанности прези-

дента Императорской Академии наук с 1734 г. исполнял курляндец барон Иоганн Альбрехт

фон Корф, а секретарем и библиотекарем долгое время оставался Иоганн-Даниил Шумахер.

В последние десятилетия далеко не все российские историки склонны разделять сло-

жившееся в русской исторической науке мнение о «засилье» немцев в России в период пра-

вления Анны Иоанновны. Так, в очерке «Легенды и превращения», который помещен во

втором томе серии «Русские и Россия глазами немцев», исследователь Раев поставил под

сомнение распространенный среди историков стереотип о «засилье» немцев во властных структурах и некоторых сферах культуры русского общества. Он видел в этом один из предрассудков русской историографии XIX в., откуда эта мифологема вошла в общественное

сознание. Одновременно Раев указал на явную недооценку воздействия именно немецкого Просвещения на русскую культуру, особенно подчеркивая влияние германского пиетизма, теории естественного права, литературного сентиментализма, специфически немецкого патриотизма эпохи «Бури и натиска» и немецкой бюргерской гражданской морали на элитарные

слои русского общества. В 1732 г. в Берлине был подготовлен союзный Договор «трех черных орлов», явившийся актом рождения альянса России, Пруссии и Австрии на основе «негативной политики

в отношении Польши». Монархи трех великих держав исходили из недееспособности этого государства. Они приняли решение сохранять неизменной дворянскую конституцию и не допускать реформ, направленных на усиление государственной власти в Речи Посполитой.

Таким образом, в прусской внешней политике прочное место заняли две линии, ставшие уже традиционными. Старая линия отражала стремление к территориальному соединению

Бранденбурга с Восточной Пруссией. Новая линия получила свое воплощение в договорных

отношениях Фридриха Вильгельма I сначала, с 1720 г., с Россией (прусско-русская конвенция о предотвращении конституционных реформ в Польше), а затем, с 1732 г., с Россией и Австрией вместе (альянс «трех черных орлов») – о совместной политике трех держав в отношении польского престолонаследия. Эти договорные отношения имели целью сохранение аморфного состояния Речи Посполитой.

В конце декабря 1740 г. прусской дипломатии удалось убедить петербургский кабинет в необходимости заключить русско-прусский союзный и оборонительный договор. Он, в

частности, содержал обязательство обеих сторон не допускать вмешательства третьих стран

в дела Речи Посполитой и защищать права православных и протестантов в этой стране.

В 1741 г. гвардейские офицеры произвели государственный переворот, возведя на престол дочь Петра I Елизавету Петровну. Она понимала прогресс страны во многом так же,

как ее отец, и стремилась ему содействовать. Елизавету окружали умелые помощники. В ее

правление был открыт первый национальный университет в Москве.

В марте 1743 г. был подписан новый союзный договор России с Пруссией, повторив-

ший некоторые положения договора 1740 г. о дружбе и взаимной помощи.

В 30–40-х годах XVIII в. правительство столкнулось с падением государственных доходов. Накапливались недоимки по подушной подати, которые к 1741 г. превысили сумму годового сбора – 5 млн руб. Значительную их часть пришлось списать. Несколько раз произво-

дилось снижение подушных платежей. В 50-х годах видный елизаветинский вельможа Петр

Иванович Шувалов предложил постепенно перейти от подушной подати (прямого налога)

к косвенным налогам путем увеличения цен на соль и вино (торговля ими была казенной

монополией). Это обещало избавить страну от недоимок и постоянных волнений, связанных

с их сбором. Взимание подушной подати было невыгодно еще и потому, что размер ее оставался постоянным, а курс рубля падал и фактически государственные доходы снижались. К

тому же подушную подать платили только крестьяне и посадские, а косвенные налоги – и неподатные сословия. Доходы казны от продажи соли и вина выросли за 1749–1761 гг. втрое.

В 50-х годах по инициативе П.И. Шувалова были увеличены ввозные пошлины, что позволило удвоить таможенные доходы казны и ликвидировать внутренние таможни, пре-

пятствовавшие развитию торговли между различными частями страны. Важно помнить, что

таможенная политика правительства в 30-х годах утратила протекционистский характер,

который она носила при Петре I. Ввозные пошлины теперь не превышали 20 % стоимости

товара. Однако реформы П.И. Шувалова означали возврат к протекционизму.

Политика правительства была направлена на укрепление положения дворянства. Интересам богатых дворян, продававших сельскохозяйственную продукцию, соответствовала

ликвидация внутренних таможен. В то же время откупа и монополии, также стеснявшие торговлю, но выгодные дворянам, отменены не были. Дворянской монополией стало в 1755 г.

винокурение. Все владельцы винокурен, не принадлежавшие к привилегированному сословию, вынуждены были продать или закрыть свои предприятия. В 1754 г. был создан Дворянский банк, кредитовавший помещиков под залог имений.

Если частные кредиторы взимали 20 % годовых, то Дворянский банк – 6 % с рассрочкой долга на 3 года.

Правительство Елизаветы покончило и с нарушениями дворянской монополии на владение землей и крепостными. Специальный указ 1760 г. запретил чиновникам, имевшим

обер-офицерские чины (до VIII ранга) владеть деревнями.

Россия приняла участие в Семилетней войне – важнейшей внешнеполитической акции

середины XVIII в. В войну Россия вступила в союзе с Австрией и Францией, Испанией, Саксонией и Швецией против Пруссии, Великобритании (в унии с Ганновером) и Португалии.

Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением

наступательной внешней политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России.

В начале войны Пруссия, захватив Силезию, готовилась к наступлению на Саксонию

и Чехию. В дальнейшем предполагалось завоевание ею Прибалтики. Летом 1757 г. русские войска вступили в Восточную Пруссию. Были одержаны победы при Гросс-Егерсдорфе

(1757) и Цорндорфе (1758). В начале 1758 г. был занят Кенигсберг. Восточная Пруссия вошла

в состав России. В августе 1760 г. произошла решающая битва у Куннерсдорфа. Русские

войска заняли Берлин.

Но в 1761 г. Елизавета Петровна умерла, назначив своим наследником Петра III – внука Петра I по женской линии и Карла XII по мужской.

В 1761 г. Пруссия была на грани катастрофы. Однако новый русский император Петр III (1761–1762 гг.) 24 апреля 1762 г. подписал с Пруссией Петербургский мирный договор, чрез-

вычайно для нее выгодный. Сразу же после присяги 25 декабря 1761 г. император Петр III отправил к прусскому королю Фридриху II, оказавшемуся в тот момент в безвыходной ситуации, с изъявлением дружбы и любви своего канцлера А. Гудовича. Чтобы ускорить заключение мира с Россией, прусский король послал в Петербург также своего личного посла –барона фон Гольца. 24 февраля 1762 г. в Петербурге состоялась встреча Гольца с Петром III.

Россия в результате Петербургского мирного договора возвращала Пруссии все завоеванные земли безвозмездно. Для безопасности своих владений стороны согласились вступить в союз и немедленно начать подготовку союзнического оборонительного договора.

19 июня 1762 г. между Россией и Пруссией был подписан союзнический договор, который,

однако, в тот момент не был ратифицирован. Это сделала Екатерина II в 1764 г. В соответ-

ствии с договором Россия предоставляла Фридриху 20-тысячное вспомогательное войско

для ведения военных действий против Австрии. Фридрих II признавал, что получил от Петра

III значительно больше того, на что мог рассчитывать. Пруссии были чрезвычайно выгодны

сепаратный мир, возвращение занятой русскими войсками Восточной Пруссии с г. Кенигс-

бергом и союз с целью совместных действий в Польше.

Мир с Фридрихом II Петр III заключал на определенных условиях. В трактатах от

24 апреля и 8 июня и секретных приложениях к ним Фридрих II в числе других гарантий

обещал российскому императору, во-первых, «действительно и всеми способами», включая

военную помощь, содействовать освобождению Шлезвига из-под датской оккупации; во-

вторых, способствовать избранию на курляндский престол дяди императора, принца Георга

Людвига; в-третьих, выступить вместе с Россией гарантами прав православного и лютеран-

ского населения Речи Посполитой и поддержать выдвижение на польский трон дружествен-

ного России кандидата. Осуществись эта программа, Пруссия оказалась бы в кольце благо-

приятного для Петра III политического окружения.

Внутренняя политика Петра III оказалась во многом преемственной по отношению

к политике его предшественницы. Даже ближайшие его сподвижники Н.Ю. Трубецкой,

М.И. Воронцов и И.И. Шувалов прежде пользовались исключительным доверием Елизаветы

Петровны и занимали при ней важные государственные должности. Общий курс правительства страны был продворянским. 18 февраля 1762 г. был опубликован Манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству – оно освобождалось от обязательной

государственной службы. 21 февраля того же года Петр III заменил внесудебный произвол по политическим делам нормальным судебным разбирательством, упразднив Тайную канцелярию. Стремясь уменьшить дворянскую безнаказанность в отношении крестьян, император в Указе от 25 февраля назначил помещикам пожизненную ссылку в качестве наказания за

убийство крестьянина. 21 марта был издан Указ о церковно-монастырских крестьянах. Церковно-монастырские земли должны были быть секуляризированы, а крестьяне освобождались от прежних повинностей, наделялись землей и переводились в ведение государства. Подушную подать с них император определил в 1 рубль. Эта мера отвечала традиционной в

абсолютистских государствах тенденции к подчинению церкви государству. Однако Русская церковь, естественно, проведение в жизнь таких преобразований старалась отсрочить.

В последние десятилетия такие известные историки, как С.М. Каштанов, Н.Л. Рубинштейн, С.О. Шмидт, отметили в законодательстве Петра III новые тенденции: появилась

серия актов, направленных на поощрение торгово-промышленной деятельности и купечества; указами расширялось применение вольнонаемного труда на мануфактурах. Император стремился увеличить боеспособность армии и флота, для чего предпринял шаги по укреплению воинской дисциплины в гвардейских частях. Это настроило против

него гвардию и верхушку армии. Воспитанный в духе прусских военных традиций, Петр III

решительно аннулировал все территориальные приобретения России в Семилетней войне и

заключил мир и военный союз с Пруссией. Началась подготовка к войне с бывшими союз-

никами в Семилетней войне. Это никак не отвечало государственным интересам России, и

гвардия произвела переворот, возведя на престол жену Петра III – Екатерину II (1762–1796).

Под этим именем царствовала в России дочь одного из немецких курфюрстов – София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская.

Многие историки считают правильным датировать эпоху дворцовых переворотов

1725–1762 гг., следуя при этом за В.О. Ключевским. Существует, однако, точка зрения,

согласно которой правовым основанием эпохи является Указ Петра I о праве императора

назначать себе наследника. А этот указ был, как известно, отменен только Павлом I в 1797 г.

Свержение с престола и убийство Павла и считают иногда последним дворцовым переворотом в России.

Преемники Петра I проводили продворянскую внутреннюю политику. Правительство

Анны Иоанновны сократило срок службы дворян с пожизненного до 25-летнего, отменило

введенное Петром I обязательное единонаследие, т. е. передачу поместья одному из сыновей при обязательной службе других, создало привилегированные учебные заведения для

дворян (такие, как Шляхетский корпус). При Елизавете Петровне были введены указы об

исключительном праве дворян владеть землей и крепостными, о праве дворян ссылать крестьян в Сибирь. В 1762 г. Екатерина II подтвердила «Манифест о вольности дворянской»

Петра III, который освобождал дворян от обязательной службы государству. В 1765 г. Екатерина II подписала Указ о ссылке крестьян в Сибирь за неповиновение феодалу, в 1767 г. –о ссылке за жалобу на помещика. Генеральное межевание земель, произведенное в 1764–1765 гг., секуляризация (отторжение) церковных и монастырских земель одной из своих

целей имели упорядочение землевладения помещиков и создание резерва для пожалований земель дворянам. Окончательно освободила дворян от обязанностей в отношении государства Жалованная грамота дворянству 1785 г. Дворяне были освобождены от податей,

телесных наказаний, за ними закреплялось исключительное право владеть землей и крепостными. Дворянство получило право избирать уездных и губернских предводителей дворянства, устраивать дворянские собрания, иметь корпоративную организацию.

Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с

высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. Дво-

рянство отныне именовалось «благородным».

Были расширены полномочия дворянских сословных учреждений. Дворянство получило сословное самоуправление: дворянские собрания во главе с губернскими и уездными

предводителями. Дворянские собрания могли делать представления властям о своих нуждах.

Не случайно правление Екатерины II нередко называют «золотым веком русского дворян-

ства». Однако в Жалованной грамоте не говорилось о праве дворян владеть душами. Вероятно, Екатерина хотела показать, что это право не будет навсегда сохранено за дворянством.

За 34 года своего правления Екатерина II раздала дворянам свыше одного миллиона

десятин земли и более 800 тыс. душ крепостных крестьян.

Преемники Петра I поощряли предпринимателей и купечество, но не торопились с предоставлением этим слоям общества значительных привилегий. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи», более известная как Жалованная грамота городам, подписанная в 1785 г., как и Жалованная грамота дворянству, закрепляла сословную структуру населения города, делила население на шесть сословных разрядов и предоставляла право создать свой орган управления – шестигласную Думу. Дума избиралась на три года, являлась постоянным исполнительным органом и должна была заседать раз в неделю под председа-

тельством городского головы. Одновременно с Жалованной грамотой дворянству была издана Жалованная грамота городам, продолжавшая попытки создания «третьего сословия». Она подтвердила ранее дарованное богатому купечеству освобождение от подушной подати, рекрутской повинности. Именитые граждане и купцы первых двух гильдий освобождались от телесных наказаний и некоторых посадских повинностей. Городское население (кроме живших в городе

крестьян) делилось на шесть разрядов, составлявших «градское общество». Оно избирало городского голову, членов магистрата и гласных (депутатов) «общей градской думы».

«Общая градская дума» избирала «шестигласную думу» – исполнительный орган управления, состоявший из представителей всех разрядов горожан. Жалованная грамота городам впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы «городовых обывателей». Екатерина II подготовила и проект Жалованной грамоты государственным крестьянам, но не опубликовала его, опасаясь дворянского недовольства. Сопоставление всех трех документов позволяет считать, что императрица не столько стремилась поддержать то или иное

сословие, сколько заботилась об усилении государства, основой которого были, по ее мнению, сильные сословия. Непривилегированные сословия, прежде всего крестьянство, испытывали в правление Екатерины II все усиливающийся гнет. Это и понятно, ведь их полное бесправие сохранялось, а помещики стремились в условиях постепенно развивающегося рынка получить от

использования крестьянского труда максимальную выгоду. Практиковались торговля крестьянами, в том числе с разрушением крестьянских семей, обмен крестьян на вещи, скот,

домашних животных и пр. В последней трети XVIII в. правительство Екатерины II впервые

столкнулось с формирующимися в обществе либеральными и даже радикально-демократическими настроениями. Достаточно вспомнить «Путешествие из Петербурга в Москву»

А.Н. Радищева, дворянина, обличавшего российские порядки, при которых крестьянам остается только то, чего не могут отнять помещики: «воздух, один воздух!» Екатерина II отправила публициста в ссылку. Одиночным заключением поплатился за свою просветительскую и издательскую деятельность Н.И. Новиков. Однако неверно было бы думать, что существующий в России второй половины XVIII в. политический режим – результат воплощения в жизнь угодных Екатерине II порядков. Скорее, наоборот. В первые годы своего правления царица вела переписку с французскими просветителями, созвала в 1767 г. в Москве Комиссию по составлению нового Уложения, т. е. свода законов, вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. «Наказ» Екатерины

II депутатам большинству из них показался чересчур революционным, склонявшим их к ограничению крепостничества. Выборы депутатов Комиссии носили сословный характер и обеспечили преимущество дворян, которые в своем большинстве высказались со всей однозначностью за сохранение самодержавия и крепостничества в неизменном состоянии. В 1768 г. под предлогом начавшейся Русско-турецкой войны Екатерина II распустила Комиссию. Первые несколько лет правления Екатерины II часто характеризуются как эпоха просвещенного абсолютизма. Историки отмечают, что она не была изолированным фактом

российской политической жизни. В роли «просвещенных монархов» выступали прусский король Фридрих I, шведский – Густав III, австрийский император Иосиф II. Такую политику принято связывать с развитием капиталистического уклада в экономике и необходимостью для правительства маневрировать между отдельными слоями общества, демонстрируя внешний либерализм.

Восстание народных масс под предводительством Е.И. Пугачева в 1773–1775 гг., с огромным трудом подавленное, заставило Екатерину II отказаться от использования в политике либеральных методов, положив, можно сказать, конец «эпохе Просвещенного абсолютизма» на ближайшие десятилетия.

Е.И. Пугачев был выходцем из донских казаков, участвовал в Семилетней войне, боях с турками и в Польше, получил за воинскую доблесть первый офицерский чин. Арестованный властями, он бежал и скрывался на реке Яик на Урале. Ему удалось поднять восстание яицких казаков и возглавить его под именем императора Петра III. Однако восстание окончилось провалом, а Пугачев вновь был заключен в тюрьму. Повторный побег и повторное

возвращение на Яик позволили Пугачеву приобрести немало сторонников среди казаков, крестьян, работных людей Урала, представителей народов Поволжья: удмуртов, марийцев, чувашей. Активное участие в крестьянской войне приняли башкиры, руководимые Салаватом Юлаевым. Сражение под Татищевой крепостью 22 марта 1774 г. выиграли правительственные войска. 12 июля восставшие потерпели поражение и под Казанью. Однако войска Пугачева продолжали пополняться бурлаками, донскими, волжскими и даже запорожскими

казаками. Наиболее полно крестьянские чаяния отразил Манифест Пугачева от 31 июля 1774 г., провозгласивший освобождение населения от крепостной неволи и податей. В августе армия Пугачева подошла к Царицыну. Однако бывшие при вожде восставших яицкие казаки выдали его правительственным войскам. В отсутствие лидера народное движение

пошло на убыль. Пугачев и его ближайшие соратники 10 января 1775 г. были казнены на

Болотной площади в Москве. Желая укрепить абсолютистское государство, царица провела в 1775 г. административную реформу, развившую положения петровских преобразований в сфере местного управления. Было издано «Учреждение для управления губерниями Российской империи».

Этим актом вводилось двухстепенное деление России на губернии и уезды, с приблизительно равным числом жителей в каждом из уездов и в каждой из губерний соответственно, что обеспечивало единообразие в управлении. От таких крупных единиц, как петровские губернии, отказались, поскольку управление ими было неэффективно. Провинции, созданные Петром I, были трансформированы в губернии нового образца, а уходящая корнями в Средневековье уездная система с небольшими изменениями сохранилась. Административно-полицейская власть принадлежала в губерниях губернатору, в уездах – капитану-исправнику, выбираемому из местного дворянства, а в городах – городничему.

Судебная система, также реформированная Екатериной II, осталась строго сословной: для дворян создавались нижние (уездные) и верхние (губернские) земские суды; для горожан как судебные органы действовали магистраты; для государственных крестьян – нижние и верхние земские управы. Крепостных судил сам помещик. Более высокой судебной инстанцией являлись созданные в губерниях судебные палаты– гражданская и уголовная, члены которых не избирались, а назначались. Высшим судебным органом империи был Сенат. Суд должен был, по замыслу императрицы, обрести независимость и подчиняться только закону. На практике, однако, независимость судов никогда не соблюдалась. Губернаторы назначали и отстраняли судей, приостанавливали дела, утверждали судебные решения. В результате в России так и не сформировалось уважение к суду и закону. Важнейшим новшеством екатерининской реформы было введение выборного начала. Правда, оно сочеталось с обеспечением преимуществ господствующему сословию. Однако

в тогдашней России было невозможно выборное самоуправление, не опирающееся на сословия. Губернская реформа увеличила число городов, поскольку ими были объявлены все центры губерний и уездов. В новых губернских городах появились многочисленные учреждения, открылись училища и театры, началось гражданское строительство. Губернская реформа привела к ликвидации коллегий, за исключением Иностранной, Военной и Адмиралтейской. Функции коллегий перешли к местным губернским органам.

Екатерина II с 1775 г., будучи потрясена пугачевщиной, приступила к ликвидации

самоуправления и перестройке казацких округов. Были ограничены еще сохраняющиеся вольности Войска Донского, а Запорожская Сечь была подвергнута разгрому и переселениям. Репрессии коснулись и яицких казаков, переименованных в уральских, чтобы не оставалось и воспоминаний о пугачевском бунте. Часть казаков оказалась в крепостной зависимости. Политику Екатерины II, направленную против казачества, продолжил ее сын Павел I

(1796–1801). При нем крепостное право окончательно распространилось на Дон, Приазовье и Южную Украину. Приход Павла I к власти, вероятно, стоит считать предпоследним переворотом, а потерю им трона – последним, завершающим эпоху дворцовых переворотов. Екатерина II пришла к власти, узурпировав трон у мужа, и не передала при жизни бразды правления давно достигшему совершеннолетия сыну. Она предполагала передать престол старшему

внуку Александру Павловичу, минуя его отца. Завещание царицы с одобрения внука сколько-нибудь широкой огласки не получило, воля ее была нарушена, а на престол вступил Павел I. Он начал свое царствование с приостановки многих начинаний своей матери. Не про-

должались преобразования, связанные с областной реформой 1775 г., не исполнялись положения Жалованных грамот дворянству и городам 1785 г. Павел вернул в столицу лиц, преследовавшихся Екатериной II, – А.Н. Радищева, Н.И. Новикова.Когда Павел I попытался лишить дворян части их привилегий, потребовав распустить дворянские собрания, вернуть находящихся в долгосрочных отпусках к службе, запретить заграничные поездки и чтение иностранной литературы, он столкнулся с резким неприятием своей политики и своей особы. Дворянство оказалось в состоянии продиктовать свою

волю. Павлу не помогло и стремление найти поддержку у той части дворян, которым в его четырехлетнее правление было роздано 600 тыс. десятин земли и около 400 тыс. душ крестьян. Последней каплей стал исключительно противоречивый внешнеполитический курс монарха, поставивший Россию перед угрозой войны с крупнейшей державой того времени – Англией. В 1801 г. произошел дворцовый переворот, в ходе которого Павел I был свергнут

с престола и убит, а императором провозглашен его старший сын Александр.

Павел I, понимая, что эксплуатация крестьян становится все более жестокой, попытался ограничить барщину трехдневным максимумом в неделю. Указ 1797 г., никем из его преемников на троне не отменявшийся, остался на бумаге. Большее практическое значение имел Указ Павла I о праве лиц недворянского происхождения приобретать земли. Этот указ

учитывал потребности растущего слоя российских предпринимателей и купечества. Павломбыл издан также указ, упорядочивший престолонаследие. С конца XVIII столетия престол могли занимать только мужчины из царской семьи, причем наследование велось от отца к сыновьям по старшинству, а за их отсутствием – братьям умершего государя. Этот указ сохранял свое значение в XIX в. и в начале XX столетия. Итак, эпоха дворцовых переворотов завершилась, но российский абсолютизм не только не прекратил своего существования, но продемонстрировал способности к дальнейшему совершенствованию.

Социально-экономическое развитие страны

в середине – второй половине XVIII века

Государство на протяжении всего рассматриваемого периода продолжало активно вмешиваться в хозяйственную жизнь страны. Во второй четверти столетия активно развивалась крепостная мануфактура, главным образом в тех отраслях производства, для которых сырье производилось в самих же поместьях (суконная, полотняная и др.). Крепостной труд преобладал и в металлургической промышленности Урала. Больше того, в 1730-е гг. и на здешних наемных рабочих государство распространило крепостное состояние. Указом 1736 г. они и их дети обязаны были находиться «вечно на фабриках». Приписные и посессионные работники трудились и на купеческих, и на крестьянских мануфактурах, которых становилось все больше. Здесь, однако, использовался и вольнонаемный труд. Распространялось «отходничество»: крестьяне получали «покормежные

письма» – документы, удостоверявшие личность, – и отправлялись на заработки, в том числе и для выплаты оброка помещику.

В 1753 г. в интересах дальнейшего развития внутреннего рынка были ликвидированы

внутренние таможенные сборы. Строились новые каналы и дороги. Европейскую Россию с берегами Тихого океана связал протяженнейший Охотский тракт.

По некоторым количественным показателям Россия, вступившая на путь индустриальной модернизации в XVIII столетии, во второй его половине шла впереди всей континен-

тальной Европы, в том числе Франции, Голландии, Пруссии. К 70-м гг. в стране действовало до 500 мануфактур, производящих шелковые, суконные, полотняные, хлопчатобумажные и иные ткани, и более 180 металлургических заводов. К концу века количество промышленных предприятий возросло до 1000. Несмотря на абсолютный рост числа дворянских мануфактур, их удельный вес к концу XVIII в. упал из-за увеличения числа крестьянских и купеческих предприятий, которые явились предшественниками капиталистической фабрики. Капиталистические отношения складывались в первую очередь на предприятиях легкой промышленности, создаваемых выходцами из непривилегированных сословий. Общее количество наемных рабочих во второй половине XVIII в. составляло примерно 200–250 тыс. человек и достигло к концу века 400 тыс. До половины их были заняты на водном транспорте. Большинство отраслей российской промышленности на протяжении всего XVIII столетия базировалось на труде крепостных, что тормозило развертывание промышленного переворота, т. е. замену ручного труда машинным, мануфактуры фабрикой, формирование буржуазии и пролетариата. Наемными рабочими становились чаще всего крестьяне-отходники, находящиеся на оброке. Русский рабочий был вольнонаемным лишь по отношению к заводчику, оставаясь

подневольным по отношению к своему барину. В своей экономической политике Екатерина II исходила из теории естественных прав, к которым относила и право частной собственности. Поэтому она стремилась свести к минимуму правительственное вмешательство в экономику, ограничения и регламентацию хозяйственной деятельности, поощряла свободную конкуренцию. В 1767 г. были отменены откупа и монополии. В 1775 г. царский манифест разрешил лицам всех сословий, в том числе крестьянам, заниматься любыми видами производства и торговли. Ранее крестьяне были лишены права заводить фабрики, брать под-

ряды, торговать в портах. Русская буржуазия стала пополняться выходцами из крестьян. Начиная обычно с небольшой ткацкой мастерской, наиболее оборотистые крестьяне расширяли производство, нанимали работников, постепенно превращались в крупных мануфактуристов. Таких разбогатевших крестьян называли «капиталистыми». Большинство русских промышленников

последующего времени происходили именно из крестьян, поскольку купечество предпочитало вкладывать деньги не столько в промышленность, сколько в торговлю, где быстрее достигалась высокая прибыль.

Однако и разбогатев, крестьянин оставался крепостным. Он не мог купить землю (на

практике нередко покупал, но на имя своего барина), не был защищен от помещичьего про-

извола, должен был выплачивать значительные оброчные платежи. Лишь немногим капита-

листым крестьянам удалось освободиться, уплатив гигантский выкуп.

Однако складывание капиталистического уклада в экономике, пусть и медленное, спо-

собствовало втягиванию сельского хозяйства в рыночные, товарно-денежные отношения.

Среди оброчных крестьян особенно заметно шел процесс имущественного расслоения. Кос-

нулся он и других групп крестьянства. Богатеющие крестьяне через подставных лиц поку-

пали земли, собственных крепостных, нанимали свободных работников. Помещики стреми-

лись контролировать этот процесс, предлагая крестьянам заключать сделки на их имя. Это

вело к дополнительному обогащению помещиков.

В новых условиях часть дворян стремилась увеличить рентабельность производства:

перейти на многопольную систему, ввести новые культуры, усовершенствовать сельско-

хозяйственные орудия. Подневольный крепостной труд зачастую всерьез затруднял такие

начинания. Тогда дворянство обращалось к увеличению доходов за счет распространения

крепостничества на новые территории, за счет усиления эксплуатации крестьян. Сельское

хозяйство оставалось экстенсивным.

Усиление специализации различных районов страны, рост промышленного производ-

ства, отходничества требовали дальнейшего развития торговли. Крупными центрами вну-

тренней торговли оставались ярмарки. Важнейшими среди них были: Макарьевская близ

Нижнего Новгорода, Ирбитская в Сибири, Оренбургская и некоторые другие. Существовали

также многочисленные местные ярмарки и торжки.

Значительно расширилась внешняя торговля. Вывозилось в основном сельскохозяй-

ственное сырье: лен, пенька, пакля. Но рос и экспорт промышленных изделий: льняных тка-

ней, парусного полотна и особенно железа. Россия становилась также крупным экспортером

зерна (раньше хлеб почти не вывозился за границу).

Ввозились сахар, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, металлы, предметы роскоши.

Таможенный тариф 1767 г. совсем запретил ввоз товаров, производившихся в достаточном

количестве в самой России. Напротив, сырье для промышленности облагалось низкими

пошлинами.

Многочисленные войны и рост бюрократического аппарата требовали огромных рас-

ходов. Правительство вынуждено было увеличивать налоги. За годы правления Екатерины

доходы от налогообложения возросли в 4 раза. И все же денег не хватало. Приходилось при-

бегать к займам у иностранных банкиров. К концу царствования Екатерины II образовался

значительный внешний долг.

Недостаток средств заставил правительство прибегнуть к выпуску бумажных денег –

ассигнаций. Из-за активного печатания денег курс ассигнаций упал до 70 коп. серебром. С

этого времени в России существовали две денежные единицы: рубль серебром и рубль ассиг-

нациями. Денежное обращение приходило во все большее расстройство вплоть до финансовой реформы 1843 г.

Внешняя политика России во

второй половине XVIII века

Петр III оставался российским императором очень недолго. Когда в результате двор-

цового переворота 28–29 июня 1762 г. к власти в России пришла его жена, императрица Ека-

терина II, урожденная немецкая принцесса София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская,

в некоторых государствах Европы, связанных с Россией внешнеполитическими договорен-

ностями, возникло понятное напряжение. О событиях 28–29 июня 1762 г. прусский король

Фридрих Великий отозвался так: «По справедливости, императрице Екатерине нельзя при-

писать ни чести, ни преступления этой революции: она была молода, слаба, одинока, она

была иностранка накануне развода, заточения. Орловы сделали все…» Довольно значитель-

ное распространение получила гипотеза некоторых советских историков, согласно кото-

рой Екатерина оказалась у власти, благодаря поддержке народа. Гораздо больше оснований

утверждать, что молодую немецкую принцессу поддержала прежде всего армия. Придя к

власти, Екатерина II разорвала с Пруссией Петербургский мирный договор 1762 г., который

заключил Петр III, однако военные действия против Фридриха II возобновлять отказалась.

С приходом Екатерины II отношения между Россией и Пруссией существенно не измени-

лись. Будучи немкой, Екатерина любила Россию, объективно служила ее интересам, пыта-

лась достойно представлять великую державу во взаимоотношениях с другими странами, в

том числе и с Пруссией.

Сближение между Россией и Пруссией было реализовано в соглашениях, заключенных

31 марта 1764 г.: Санкт-Петербургском восьмилетнем союзном оборонительном договоре и

Секретной конвенции. По договору Россия и Пруссия:

1) гарантировали европейские владения друг друга и обязались не заключать никаких

договоров, могущих ослабить их союз;

2) в случае нападения на одну из сторон другая обязывалась оказать ей военную

помощь;

3) обе стороны договорились не заключать мира без ведома и согласия друг друга.

К договору прилагались четыре секретные и одна сепаратная статьи. Они гласили, что:

а) в случае нападения Турции на Россию или на Пруссию помощь войсками ввиду отдаленности театра военных действий будет заменена ежегодной денежной субсидией в размере

400 тыс. руб. в течение всей войны; б) предусматривалось проведение согласованной поли-

тики в отношении Швеции, чтобы не допустить изменений в форме ее правления; в) прусский король гарантировал наследнику российского престола Павлу Петровичу голштинские

владения и обязался поддерживать его притязания к Дании относительно Шлезвига; г) стороны решили не допускать никаких изменений в польской конституции и добиваться от

польского короля уравнения прав православных, протестантов и католиков. Секретная кон-

венция содержала договоренность России и Пруссии об избрании на польский престол угод-

ного обеим сторонам поляка Станислава Понятовского, о ликвидации военной силой воз-

можного заговора против него.

Союз с Пруссией, таким образом, позволил России влиять на польские дела, сдержи-

вать Турцию, «первенствовать на севере» и «играть» первую роль в Европе «без больших

затрат со стороны России».

Этот крупный успех русской дипломатии был первым результатом внешнеполитиче-

ской программы советника Екатерины II Н. Панина. Назначение его в конце 1763 г. гла-

вой коллегии иностранных дел вместо Воронцова знаменовало официальное признание этой

программы. Сепаратные отношения с отдельными государствами по вопросам североевро-

пейской политики Н. Панин пытался объединить в общую «Северную систему» («Северный

аккорд»). Панин хотел привлечь в нее Саксонию, Баварию, Англию, Голландию и, конечно,

Пруссию.

Однако данный проект неожиданно вызвал неприятие Фридриха Великого. Дабы

попытаться склонить прусского короля к участию в «Северной системе», в Берлин был

направлен посол Каспар Сальдерн с письмом Екатерины II лично Фридриху. При аудиенции

Фридрих II заметил, что Россия и Пруссия не имеют нужды ни в каком союзе, кроме своего,

и что он не желает ни с кем быть в союзе, кроме России. Сальдерн же заявил, что, напро-

тив, Россия и Пруссия заинтересованы в присоединении других держав к их союзу для его

укрепления.

Фридрих Великий говорил искренне, когда повторял одну и ту же мысль: «Я только

нуждаюсь в союзе с Россией… Других союзов я не желаю». Несмотря на то что Фрид-

риху II пришлось воевать с Россией, к ней он относился с симпатией и уважением. Приве-

дем несколько его мыслей: «Главное заблуждение Европы – думать, что Россия слабосильна.

И не станем наивно полагать, что русские только вчера вырвались из пеленок варварства.

Я много встречался с ними: они имеют подвижный интеллект, их суждения полны здра-

вого смысла. А если все эти качества еще и подкреплены мощью их государства, то следует

сознаться себе, что Россия – великая держава». Король, сам воевавший с Россией, предосте-

регал будущее поколение от повторения своей ошибки: «Всякая вражеская армия, осмелив-