- •Часть 1 145

- •Часть 2 146

- •Часть 3 147

- •Часть 1 186

- •Часть 2 187

- •Часть 3 187

- •Часть 1 205

- •Часть 2 206

- •Часть 3 207

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •1917 Года. Октябрьское восстание

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 1

- •Часть 2

Часть 1

А1. Кем были введены уроки и погосты?

1) князем Игорем 3) князем Святославом

2) княгиней Ольгой 4) князем Владимиром

А2. Когда были введены уроки и погосты?

1) в начале X в. 3) в середине X в.

2) в конце X в. 4) в начале XI в.

А3. Среди платежей, вносимых населением Киевской Руси в казну, не было одного из

следующих

1) мыт 3) выход

2) перевоз 4) мостовщина

А4. Южным и юго-восточным границам княжений, входивших в состав Киевской

Руси, в начале Х в. угрожали

1) монголо-татары 3) хазары

2) половцы 4) печенеги

А5. Южным и юго-восточным границам княжений, входивших в состав Киевской

Руси, в конце Х в. угрожали

1) монголо-татары 3) хазары

2) половцы 4) печенеги

А6. Южным и юго-восточным границам княжений, входивших в состав Киевской

Руси, в последней четверти ХI в. угрожали

1) монголо-татары 3) хазары

2) половцы 4) печенеги

А7. Население Киевской Руси вносило налоги и сборы в

1) скотницу 3) сборницу

2) штатс-контор-коллегию 4) векшицу

Часть 2

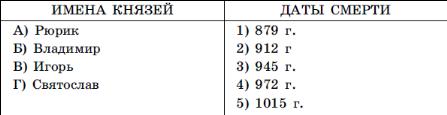

В1. Установите соответствие между датой смерти и именем каждого из упомянутыхдревнерусских князей.

Ответ:

![]()

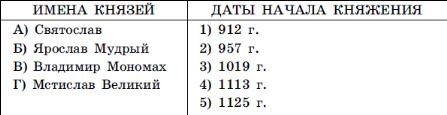

В2. Установите соответствие между датой начала княжения в Киеве и именем каждого

из упомянутых древнерусских князей.

Ответ:

![]()

В3. Расположите имена древнерусских князей в соответствии с хронологией их пра-

вления.

А) Владимир I

Б) Рюрик

В) Олег

Г) Игорь

Ответ:

Часть 3

С1. Ниже приведены две точки зрения на характер древнерусской государственности

в IX–XI вв. Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочти-

тельной. Приведите не менее трех аргументов.

1. Киевская Русь была политическим образованием с многоукладной экономикой:

играли немалую роль патриархальный и рабовладельческий хозяйственные уклады. Фео-

дальный уклад лишь начинал формироваться. Еще не до конца разрушилось племенное деле-

ние общества. В его жизни большую роль играли народные собрания. Не слишком быстро

кровнородственные общины превращались в соседские.

2. Киевская Русь была раннефеодальной монархией. Рабство большой экономической

роли не играло, население постепенно становилось зависимым от землевладельцев – кня-

зей и бояр. Аграрные отношения были определяющими, что является важной чертой фео-

дальной общественно-экономической формации. Государство уже сложилось, поскольку его

признаки были налицо и быстро шел процесс превращения родовых общин в соседские.

С2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

В первые десятилетия существования Киевской Руси города представляли собой цен-

тры управления: в них селились князь и дружина. Города укреплялись: их ограждали часто-

колом, валами, ставили в месте впадения малых рек в большие, чтобы создать водные препятствия для нападавших врагов. За стенами города скрывались в случае опасности реме-

сленники, селившиеся за пределами крепостных стен – в посадах. С XI в. города постепенно

стали превращаться в ремесленные и торговые центры. Они становились средоточиями уже

не только политической, но и экономической и даже культурной жизни округи.

Каковы, по вашему мнению, могли быть экономические социальные и политические

последствия такого превращения? Много ли городов было в Киевской Руси? Какие города

сыграли особую роль в жизни древнерусского общества?

Политическая раздробленность Руси

Раздробленность как закономерный этап

развития раннефеодальной монархии

Под 1132 г. летописец записал: «И раздрася вся Русская земля…» Начавшийся распад

Киевской Руси на отдельные княжества и земли сопровождался и изменениями в составе

народонаселения. Сложившаяся в Киевской Руси древнерусская народность, в состав кото-

рой вошли не только славянские племена, трансформировалась под влиянием новых этни-

ческих, социальных и политических конфликтов в три новые народности: великорусскую

(русскую), белорусскую, малоросскую (украинскую). Эта трансформация заняла около трех

столетий.

Уже в XII в. существовало не менее десяти полугосударств, т. е. территорий, частично

зависимых от крупнейших городских центров: Новгородская республика, Полоцкое кня-

жество, Смоленское княжество, Ростово-Суздальская земля, Рязанское княжество, Турово-

Пинская земля, Русская земля, включавшая три княжества (Киевское, Черниговское и Пере-

яславское), а также Волынь и Червонная Русь (часть Галицкого княжества). В начале XIII в.

Галицкое княжество объединилось с Волынью. К этому списку необходимо добавить заво-

еванную Владимиром Мономахом Половецкую степь между Доном и Карпатами.

Академик Б.А. Рыбаков отмечал, что «раннефеодальная империя – так сказать, воз-

растная, временная политическая форма, особенно необходимая в условиях постоянной

внешней опасности для содействия первичным процессам феодализации. Развитый фео-

дализм характеризуется потребностью наладить нормальное производство на феодальных

началах в деревне и в городе. Огромные масштабы Киевской Руси для этого не нужны. Фео-

дальному хозяйству тогда не под силу было действенно объединить колоссальные простран-

ства Киевщины и Полесья, Суздальского Ополья и новгородских озер, плодородной Волыни

и приморской Тмутаракани. Время для централизованного государства в таких масштабах

еще не настало: это произошло лишь на пороге капитализма, в XVIII в., когда масштабы

европейской части Российской империи приблизились к Киевской Руси. Для молодого рус-

ского феодализма IX–XI вв. единая Киевская Русь была как бы нянькой, воспитавшей и

охранившей от всяких бед и напастей целую семью русских княжеств. Они к XII в. выросли

настолько, что могли начать самостоятельную жизнь».

Окончательному распаду древнерусского государства способствовала пришедшая из

Азии новая волна кочевников – монголо-татар. Нашествие 1237–1242 гг., самым неблагопри-

ятным образом отразившееся на социально-экономическом и политико-культурном разви-

тии народов Восточной Европы, имело существенное значение и для их этнической истории.

Исконные славянские земли в Северном Причерноморье, в Нижнем, а отчасти и в Сред-

нем Поднепровье почти запустели. Население уходило в леса к северу и особенно северо-

востоку.

Восточные славяне заслонили своих западных соседей от орд кочевников, которые

попали в центральные области Европы уже значительно ослабленными, что было одной

из причин их поражения в Чехии. Монголо-татары вернулись на Русь и в прилегающие

области. В Среднем и Нижнем Поволжье, в причерноморских степях и в Крыму образо-

валось несколько монголо-татарских государств с полукочевым скотоводческим, а кое-где

и с оседлым земледельческим населением. Теснейшим образом с Русью оказалась связан-

ной Золотая Орда. Позднее, к началу XVI в., с ее распадом возникли Крымское, Казанское,

Астраханское и другие ханства, а также Ногайская орда, в XVI–XVIII вв. присоединенные

к Российскому государству.

Уже на рубеже XIII–XIV вв. на Руси начинается сначала очень медленный и постепен-

ный процесс преодоления раздробленности. Земли постепенно объединяются вокруг нового

политического центра – Московского княжества, выделившегося из Владимиро-Суздаль-

ского в последней четверти XII в. Процесс такого объединения получил название процесса

централизации, но следует иметь в виду, что со второй половины XV столетия он был допол-

нен созданием централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в

Московском государстве.

Новгородская земля в XII–XV веках

К XIII в. Новгородская земля оказалась самой зажиточной и культурной областью из

всех, входивших ранее в Киевскую Русь. После разгрома Византии крестоносцами в 1204 г.

остатки русской внешней торговли переместились на Балтийское море, и Новгород с зави-

сящим от него Псковом занял место Киева как деловой центр страны.

Новгородская земля расположена на северо-западе Руси. Она отличается скудными

и болотистыми почвами, а потому условия для земледелия здесь неблагоприятны. Обшир-

ные лесные пространства обеспечивали возможность охоты на пушного зверя, а по берегам

Белого моря и на морского. Новгород расположен на реке Волхов, непосредственно на пути

«из варяг в греки» (Финский залив – Нева – Ладожское озеро – Волхов). Его географическое

положение создавало благоприятные условия для торговли с Русью и зарубежьем.

Из-за своего северного положения Новгород не всегда мог обеспечить себя продоволь-

ствием и вынужден был закупать зерно в Германии и в междуречье Оки и Волги. Процве-

тание Новгорода зиждилось на тесном сотрудничестве с Ганзейским союзом свободных

торговых городов, чьим активным членом он сделался. Немецкие купцы основали постоян-

ные колонии в Новгороде, Пскове, Соли Вычегодской и других городах. Они обязывались

новгородскими властями контактировать с производителями товаров только через русских

посредников, взамен чего получали полный контроль над всей заморской частью дела, вклю-

чая перевоз и сбыт. Именно интересы внешней торговли, как считает большинство истори-

ков, заставили новгородцев раздвинуть пределы своего государства вплоть до Урала, разве-

дав и колонизовав большую часть севера страны.

Сложившийся в Новгороде порядок правления во всех главных чертах напоминал

форму, известную из истории средневековых городов-государств Западной Европы.

Новгород состоял из двух сторон (Софийской и Торговой), делившихся на концы. Пер-

воначально концов было три (Славенский, Неревский, Людин), позднее – пять (выдели-

лись Прусский и Плотницкий). Первоначально концы представляли собой самостоятель-

ные разноплеменные поселки, слившиеся позднее в единый город. Их населяли ильменские

словене, кривичи, меря и, возможно, чудь. Непосредственно «Новгородом» первоначально

именовался не весь город, а Кремль, где располагались общая для всех поселков светская

администрация и жречество.

Большая часть богатства находилась в руках не князей, а сильных торговых и земле-

владельческих фамилий. Для ведения военных кампаний новгородцы приглашали князей.

В XIII в. это часто бывали сыновья великих князей Владимирских. Избирало князя вече, и

оно же устанавливало правила, которых он обязан был держаться. После 1200 г. вече стало

средоточием новгородского суверенитета. Старейшая из сохранившихся договорных грамот

Новгорода с князем относится к 1265 г. Правила отличались строгостью, особенно в вопро-

сах финансовых. Князь владел неким имуществом, однако ему и его дружинникам недву-

смысленно запрещалось обзаводиться поместьями и челядью (рабами) на территории Нов-

города и эксплуатировать промыслы без разрешения веча. Князь не мог увеличивать или

уменьшать налоги, объявлять войну и заключать мир и каким-либо образом вмешиваться в

деятельность государственных учреждений и в политику города. Иногда князю воспреща-

лось и входить в прямые сношения с немецкими купцами. Эти ограничения ни в коей мере

не были пустой формальностью, о чем свидетельствует изгнание из Новгорода князей, обви-

ненных в выходе за пределы своих полномочий. В один особенно бурный период в Новго-

роде за 102 года перебывали один за другим 38 князей.

Вече распоряжалось и гражданским управлением города и прилежащих волостей,

избирая посадника, тысяцкого и назначая церковного владыку – архиепископа (в ранний

период существования республики – епископа). Допускалось присутствие на вече всех сво-

бодных новгородцев, в том числе и из отдаленных городов и сел земли. Новгород был раз-

делен на 10 податных «сотен», которыми управляли сотские, подчинявшиеся тысяцкому.

Некоторые историки высказывают мнение, что тысяцкий руководил новгородским ополче-

нием – «тысячей». Посадником после того, как Новгород обособился от Киева, бывал уже не

старший из сыновей Великого князя киевского, а всегда кто-либо из бояр. Тысяцким перво-

начально избирался представитель купечества, но в XIII–XIV вв. и эта должность перешла

в руки бояр. Избранного на вече новгородского архиепископа («владыку») затем утверждал

киевский митрополит. Архиепископ вместе с посадником скреплял своей печатью междуна-

родные договоры Новгорода, представлял новгородцев на переговорах с русскими князьями.

Он даже имел собственный полк. Рядовое население Новгорода принимало участие лишь в

«кончанских» и «уличанских» вече, избирая старост концов и улиц. Впрочем, кончанские

и уличанские веча бояре также нередко использовали в своих целях, настраивая жителей

«своего» конца против соперников из других концов.

Решающее слово на вече было за новгородскими боярами, ведущими свое происхо-

ждение от старой дружины, в которой преобладали выходцы из славян и варягов. Боярство

состояло из нескольких десятков виднейших фамилий, каждая из которых организовывалась

в корпорацию вокруг личности святого – покровителя какого-либо храма. Нередко храм воз-

водился на средства боярской семьи. Независимость бояр не знала себе подобия ни в одном

русском городе ни тогда, ни после. Боярские фамилии замещали все высокие должности

в городе. Новгородское боярство было ориентировано в большей степени на поддержание

тесных связей с Литовским государством, нежели чем с Владимирской (позже Московской)

Русью. Особенно это проявилось в XV в.

Монголо-татары не разграбили Новгород в 1238 г. Они не дошли до него около

100 километров. Но дань им Новгород по требованию своего князя Александра Яросла-

вича (после 1240 г. – Невского) платил. В политическую систему Новгородской земли мон-

голо-татары не вмешивались, бывали в этих местах нечасто и на этнокультурные процессы

фактически не повлияли.

Гораздо напряженнее были отношения Новгорода с северо-западными соседями. В

начале XIII в. немецкие крестоносцы захватили земли западных литовцев (жемайтов), кур-

шей, земгалов, латгалов и южных эстов. Северная Эстония в то же время была захвачена дат-

чанами. Орден меченосцев, овладев Восточной Прибалтикой, лишил ослабевшее Полоцкое

княжество политического влияния в низовьях Западной Двины. В 1237 г. орден меченосцев

объединился с Тевтонским орденом, обосновавшимся в Восточной Пруссии. Образовался

Ливонский орден. Силами, которые на протяжении десятилетий противостояли орденской

агрессии, были Литва и Новгородская земля. Нередки были и военные конфликты Новго-

рода и Литвы.

В 1239 г. великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович восстановил свою вер-

ховную власть над Смоленском, отвоевав его у Литвы. В 1239–1240 гг. его сын Александр

разгромил шведов на Неве. В 1241–1242 гг., заручившись поддержкой ордынских татар, он

изгнал немцев из Копорья и их сторонников из Пскова, а 5 апреля 1242 г. нанес немцам сокру-

шительное поражение в битве на Чудском озере (Ледовое побоище). После него Ливонский

орден 10 лет не решался предпринять наступательные действия против Руси.

Однако орденская феодальная колонизация в Прибалтике с насаждением там католи-

ческой религии не приостановилась. Новгород, стремясь урегулировать взаимоотношения с

новым соседом, вступил в переговоры с Ливонским орденом.

В 1243 году был заключен мирный договор, по которому немецкие рыцари теряли все

земли, захваченные ими у русских: Псков, земли финно-угорского племени водь, Лугу, а

также часть орденской территории под названием Латыполец. Новые попытки орденской

агрессии, однако, не заставили себя долго ждать.

Следующее поражение немецким рыцарям нанес князь Святополк, разбив их у Рей-

зенского озера. Эти победы русских произвели на Ливонский и Тевтонский ордена сильное

впечатление. И только отсутствие полного единства между князьями, а также вмешательство

германских королей и папской курии спасли немецких рыцарей от окончательного пораже-

ния. Эти победы приостановили колонизацию русских земель иноземцами. Русским князьям

удалось убедить своих соседей, и в первую очередь немецких рыцарей и шведов, в эффек-

тивности и целесообразности вести с ними диалог не мечом, а путем переговоров.

В 1262 г. были подписаны договорные грамоты между Новгородом и немецкими пред-

ставителями Риги и Ордена, а также с главным городом немецкого союза прибалтийских

городов Любеком.

Новгородцы уже в 1245 г. были, однако, вынуждены противостоять вновь вторгшимся

в их пределы литовцам. Сопротивление возглавил Александр Невский. Во второй половине

XIII в. Новгород и Псков вели постоянные войны с Литвой и Ливонским орденом, шведами,

датчанами. Подсчитано, что в последующие два века московские и другие князья, Новгород

и Псков воевали с Литвой 17 раз, причем наибольшее количество войн приходится на рубеж

XIV–XV вв., когда Литва предпринимала активные наступательные действия.

Начиная с XIV в., наблюдалось, с другой стороны, укрепление и развитие торговых,

культурных, политических связей между русскими княжествами и германскими государ-

ствами.

В 1357 г. под эгидой немецкого города Любека был создан торговый и политический

союз северогерманских городов под названием Ганза, осуществлявший посредническую

миссию в сфере торговли между Западной, Северной и Восточной Европой. Ганза открыла

свои представительства в Новгороде и Пскове, а во второй половине XV в. – в Москве.

Вместе с тем в XIV–XV в. Ливонский и Тевтонский ордена не оставляли попыток

захвата земель у славян и прибалтийских народов. Объединенные войска русских, поляков

и литовцев в 1410 г. в Грюнвальдской битве нанесли рыцарям Тевтонского ордена сокруши-

тельное поражение. В середине XV в. между Москвой и Литвой шла длительная борьба за

обладание Новгородом. В 1456 г. в результате успешного похода московского князя Васи-

лия II был заключен Яжелбицкий мир между Москвой и Новгородом, согласно которому

новгородцы признали верховную власть Москвы. Попытка Новгорода вскоре после этого

нарушить договор, войдя в состав Польско-Литовского государства, вызвала войну 1471 г.,

закончившуюся победой московского оружия на реке Шелони и Коростынским договором

того же года. После успешного похода Москвы на Новгород в 1477 г. Новгород окончательно

превратился в протекторат Москвы, а позднее – в составную часть Московского государства.

Как символ падения независимости Новгорода из него в 1478 г. был вывезен вечевой коло-

кол.

Борьба за присоединение к Московскому государству западных и юго-западных земель

Древней Руси привела к затяжной литовско-московской войне 1487–1494 гг. Согласно дого-

вору 1494 г. Москва получила Вяземское княжество и территорию в бассейне верхнего тече-

ния Оки. Это было началом долговременной кампании, начатой Русским государством за

возвращение земель Киевской Руси на западе и расширение западных пределов. В эпоху

феодальной раздробленности восточные славяне, населявшие юго-западные области рас-

павшейся Киевской Руси, волею исторических судеб стали гражданами Литовского государ-

ства.

Галицко-Волынское княжество в XII–XIII веках

Галицко-Волынское княжество образовалось в конце XII в. в результате слияния двух

княжеств – Галицкого и Волынского. Галицкая земля граничила с Польшей, по Карпатам –

с Венгрией, на юго-востоке граница шла от Южного Буга к устью Дуная. Волынь занимала

земли по течению Западного Буга и верховьям Припяти. Волынь и Галицкая земля на востоке

граничили с Киевским и Пинским княжествами. Галицко-Волынская земля – юго-западная

окраина Руси. Земли эти находились далеко от главного торгового пути Киевской Руси – «из

варяг в греки», но зато речными путями были связаны с Черным морем (Южный Буг, Днестр,

Прут) и с Балтийским морем (Сан и Западный Буг, впадающие в Вислу). Через Галицию и

Волынь проходили также сухопутные торговые пути в Польшу и Венгрию.

На Волыни и в Галицкой земле издавна развивалось пашенное земледелие и, кроме

того, скотоводство, охота и рыболовство. С учреждением феодальных отношений здесь

быстро росло крупное боярское и княжеское землевладение. Обогащению бояр способство-

вала и их широкая торговля. Край находился на пересечении важных речных и сухопутных

путей. Весьма сильное экономически боярство края, особенно галицкое, превращалось во

влиятельную политическую силу.

Ремесло в XII–XIII вв. достигло значительного развития. В Галицкой земле велись

большие разработки соли, которую везли и в другие земли Руси. Наибольшего развития в

крае достигли ремесла: железоделательное, ювелирное, кожевенное, гончарное и строитель-

ное. Ремесло здесь приобрело довольно узкую специализацию, особенно в городах Влади-

мире, Галиче и др. В XII в. в крае насчитывалось уже около 80 городов; наряду с новыми

и старые города (Владимир-Волынский, Луцк, Берестье и др.) значительно выросли за счет

притока торгово-ремесленного населения из Поднепровья. На путях в Византию, Корсунь и

Киев было развито судоходство.

Экономическое развитие Галицкой земли с центром в городе Перемышле и усиление

здесь феодалов способствовали тому, что в крае уже в первой половине XI в. начала про-

являться тенденция к политическому обособлению. Впервые при Ярославе Мудром было

выделено Перемышльское княжество. Попытки обособления Волыни от Киева наметились

с середины XI в. Усиление Галицких князей, братьев Володаря и Василька Ростиславичей

(1084–1124), стало причиной союза киевского и волынского князей и Польши, а затем и Вен-

грии. Однако Ростиславичи при поддержке местных феодалов и городов успешно выдер-

жали наступление. Галицкая земля окончательно обособилась, в то время как Волынь до

середины XII в. оставалась зависимой от Киева.

Галицкое княжество особенно усилилось в княжение Ярослава Владимировича (1159–

1187). Этот князь настойчиво добивался укрепления своей власти. Он умело привлекал на

свою сторону союзников из русских князей, проводил внешнюю политику в интересах не

только своего княжества, но и всей земли. Выдающиеся способности Ярослава признавали

и современники, называя его, грамотного, начитанного, владеющего восемью языками, сво-

бодно мыслящего человека, Осмомыслом.

Автор «Слова о полку Игореве» говорит о Ярославе Осмомысле как об одном из самых

сильных князей на Руси, который подпирает «горы Угорскии своими железными полки».

Скоро Галицкое княжество было присоединено к Волыни князем Романом Мстисла-

вичем (1199–1205). Опираясь на возросший слой служилых феодалов и при поддержке

городов, Роман упорно боролся за укрепление своей власти и ограничение прав крупных

светских и духовных феодалов. Часть бояр была истреблена, другие вынуждены были

бежать. Земли своих противников князь раздавал служилым феодалам. Роман добился пере-

дачи Киевского княжества своему ставленнику. Половцы были отброшены, и безопасность

южных земель княжества на время обеспечена.

Роман Мстиславич погиб в одном из сражений, и власть в Галиче при малолетних его

сыновьях Данииле и Васильке захватили бояре.

Десятилетиями продолжались в Галицко-Волынской земле боярские мятежи и фео-

дальные усобицы, сопровождаемые вторжениями чужеземных феодалов.

Только в 1227 г. Даниил Романович, опираясь на богатых горожан и служилых феода-

лов, восстановил единство и независимость Волыни. В 1238 г. он стал также галицким кня-

зем, объединив, таким образом, под своей властью Галицко-Волынское княжество. Вслед за

тем Даниил Романович овладел Киевом. Окрепли силы, тяготевшие к централизации власти,

к политическому объединению, к преодолению феодальной раздробленности.

Даниил был крупным государственным деятелем, талантливым дипломатом и полко-

водцем. Много внимания и сил он уделял строительству городов. Обладая большим полити-

ческим опытом, Даниил умело и гибко вел борьбу со своими противниками, часто используя

их разногласия. Однако скоро обстоятельства резко ухудшились: с востока началось наше-

ствие на Русь монголо-татарских завоевателей. В 1240 г. пал Киев.

В 1263 г. Литва захватила Полоцкое княжество, ранее входившее в состав Киевской

Руси.

В княжение Гедимина (1316–1341) в состав расширяющегося Литовского государства

вошли новые русские земли. При Ольгерде (1345–1377) Литва включила в свой состав прак-

тически все южнорусские и юго-западные земли, в том числе Галич и Волынь.

Литва в XIII–XV веках

В бассейне Немана, Вислы и Западного Буга балтийские, литовские племена создали к

середине XIII в. свое раннефеодальное государство. В течение XIII–XIV вв. основная терри-

тория бывшего Киевского государства вошла в состав нового государственного образования.

Заполняя вакуум, созданный распадом Руси, литовцы не встретили большого сопротивле-

ния и легко установили контроль над западными и юго-западными областями Руси. Вели-

кий князь Литовский не вмешивался во внутреннюю жизнь завоеванных княжеств и не стес-

нял местных институтов и традиций. Мелкие князья стали его вассалами, платили ему дань

и служили ему во время войны, оставаясь фактически полными хозяевами своих земель,

обладающими значительными феодальными иммунитетами. У великого князя было меньше

земли, чем у князей и их дружинников, вместе взятых. Это неблагоприятное распределение

богатства заставляло его внимательно прислушиваться к пожеланиям Рады (Совета), соста-

вленной из его виднейших вассалов. Если позволительна такая аналогия, в Новгороде князь

напоминал выборного президента. Великий князь Литовской Руси, как нередко называли

это государство, был похож на конституционного монарха.

Русский язык (точнее, древнерусские диалекты, в которых уже проступили некоторые

черты будущего белорусского диалектного единства) и культура играли здесь большую роль,

что отразилось даже в позднейшем названии – Великое княжество Литовское, русское и

жемонтское (жемайты вошли в Литовское государство к началу XV в.).

Под влиянием польских феодалов в условиях возрастающей угрозы со стороны немец-

ких крестоносцев и внутренних феодальных распрей литовские князья пошли в 1385 г. на

союз (унию) с Польшей. Уния была личной: литовский князь Ягайло женился на польской

королеве Ядвиге и стал польским королем, взяв имя Владислав. По месту заключения в

местечке Крево она получила название Кревской. Ее следствием стало крещение литов-

цев-язычников в католическую веру. Литовский великокняжеский престол занял двоюрод-

ный брат Ягайло Витовт. В 1413 г. была заключена новая польско-литовская уния, предо-

ставившая католической церкви ряд преимуществ, что оттолкнуло от Литвы православное

духовенство. Возникли предпосылки для перехода земель, населенных православными, из-

под власти Литвы под власть Москвы. В начале 90-х гг. XIV в. отношения Москвы и Литвы

улучшились благодаря династическому браку: Василий I Дмитриевич женился на дочери

Витовта Софье. Оба княжества совместно выступали против Орды, но с переменным успе-

хом. В 1399 г. литовско-русское войско под началом Витовта потерпело тяжелое поражение

от татар в битве на р. Ворскле. Как уже говорилось, в 1410 г. на землях, входящих ныне в

состав Польского государства, произошла Грюнвальдская битва. Польские, литовские вой-

ска и смоленские полки нанесли решительное поражение Тевтонскому ордену. Орден поте-

рял роль серьезной военно-политической силы в Прибалтике.

Но литовская и польская народности продолжали существовать в значительной мере

обособленно. Восточнославянское население, несмотря на межэтнические контакты, осо-

бенно с литовцами, также сохраняло языковую и культурную самобытность. Возможно, в

качестве нового государственного образования Польша и Литва могли бы поглотить боль-

шую часть русского населения и устранить необходимость создания отдельного русского

государства на землях бывшей Киевской Руси, но русское население здесь противостояло

окатоличиванию, держась православной традиции.

Задачу нового объединения восточных славян в едином государственном образовании

пришлось решать самой бедной и отсталой первоначально области Руси, расположенной на

северо-востоке у слияния Волги и Оки.

Северо-восточная Русь в XII–XV веках

Владимиро-Суздальская земля сыграла особую роль в истории нашей страны, соста-

вив основу будущей российской государственности. Именно здесь уже в домонгольский

период произошли значительные социально-политические изменения, унаследованные

затем Московским государством. Ростово-Суздальская (позднее – Владимиро-Суздальская)

земля располагалась на северо-востоке Руси и отделялась от Приднепровья мощной поло-

сой леса. Население северо-востока русских земель составляли меря, мещера, мурома, кри-

вичи и вятичи. Эта территория находилась вдали от традиционно важнейшего торгового

пути «из варяг в греки». На большей части северо-восточных земель преобладали подзоли-

стые почвы. Большая часть территории была покрыта лесом. Обилие лесов позволило долго

сохранять среди основных занятий населения охоту и подсечное земледелие.

До XII в. эта область была третьестепенным пограничным районом. Население там

оставалось еще по преимуществу угро-финским; по сей день почти все реки, озера, многие

населенные пункты носят неславянские названия. Подъем области начался в XII в., когда

ее главный город Ростов (позднее Ростов Великий), возникший как столица в землях угро-

финского союза племен меря, сделался наследственной собственностью младшей ветви

семьи великого князя Киевского Владимира Мономаха. Первый самостоятельный прави-

тель Ростова, младший сын Мономаха Юрий Долгорукий (ок. 1090–1157), оказался весьма

предприимчивым колонизатором. Он выстроил множество городов, сел, церквей и монасты-

рей и щедрыми земельными пожалованиями и освобождением от налогов переманивал в

свои владения переселенцев из других княжеств. Эта политика была продолжена его сыном

Андреем Боголюбским (ок. 1110–1174). Уже к концу XII в. Ростовское княжество было наи-

более плотно населенным районом Руси. Оно явилось колыбелью Московской Руси.

Стремясь подорвать первенствующую роль Киева, Андрей пытался учредить во Вла-

димире отдельную митрополию, но не добился согласия константинопольского патриарха.

В 1174 г. Андрей был убит приближенными, недовольными его деспотическим нравом.

После его смерти начались усобицы. На владимирский престол претендовали сыновья стар-

шего сына Юрия Долгорукого Ростислава (давно умершего) и младшие сыновья Юрия Дол-

горукого – Михаил и Всеволод. Ростиславичам оказали поддержку старые вечевые города

Ростов и Суздаль, Михаилу и Всеволоду – город Владимир. В 1176 г. Михаил и Всеволод

одержали победу. Победа князей, опиравшихся на город Владимир, не имевший своего веча,

способствовала еще большему ослаблению вечевого начала на северо-востоке Руси. Всево-

лод, ставший после скорой смерти Михаила единоличным правителем Владимиро-Суздаль-

ской Руси, правил до 1212 г. Он провозгласил себя великим князем владимирским. Таким

образом, на Руси стало два великих княжения: киевское и владимирское. Всеволод по своей

воле пытался ставить князей на киевский престол и вмешивался в дела других княжеств.

Один из его сыновей был приглашен княжить в Новгород. Русские князья нередко обраща-

лись к нему с просьбами разрешить споры, оказать покровительство.

После смерти Всеволода Большое Гнездо между его сыновьями начались усобицы.

В 1217 г. старший из Всеволодовичей – Константин – при поддержке смоленского князя

Мстислава Удалого разгромил в битве при Липице младших братьев Юрия и Ярослава и стал

великим князем владимирским. Но наследовал ему Юрий, а сыновья Константина заняли

второстепенные княжеские престолы в северо-восточных землях. К моменту монгольского

вторжения Северо-Восточная Русь была, пожалуй, самым мощным в русской земле полити-

ческим объединением.

Здесь сложился строй, весьма отличный от строя Киевской Руси. В ней, да и во всех

землях и княжествах, вышедших из нее, кроме северо-восточных, население появилось пре-

жде князей: сначала образовались поселения, а потом политическая власть.

Северо-восток, напротив, был по большей части колонизован по инициативе и под

водительством князей. Здесь власть предвосхитила население, прежде всего, конечно,

восточнославянское. Поэтому местные князья обладали престижем и властью, на которые

не могли рассчитывать их собратья в Новгороде и Литве. Земля, по их убеждению, принад-

лежала им, а люди, живущие на ней, были их челядью либо арендаторами на разных усло-

виях. В любом случае они не могли претендовать на землю и обладать какими-либо неотъ-

емлемыми личными правами.

Владение в средневековой Руси обозначалась термином «вотчина». Корень его «от» тот

же, что и в слове «отец». «Оставленное мне отцом» значило «неоспоримо мое». Такой язык

легко понимали в обществе, где живы были общинные, патриархальные порядки. Между

разными видами собственности не проводили различия: вотчиной были и земля, и рабы, и

ценности, и права на рыболовство и разработку недр, и даже предки или родословная. Еще

важнее, что ею была и политическая власть. В этом нет ничего странного, если учесть, что в

Древней Руси власть политическая, по сути, означала право налагать дань, т. е. она являлась

экономической привилегией.

Будучи частной собственностью, княжества на северо-востоке (и лишь там) передава-

лись по наследству в согласии с владельческими традициями русского обычного права, т. е.

сначала какое-то имущество отказывалось женщинам и церковным учреждениям, а потом

оставшееся делилось на примерно равноценные доли для распределения между наследни-

ками мужского пола. Такая практика может показаться странной современному человеку,

привыкшему считать государство неделимым, а монархию наследной по праву первород-

ства. На северо-восточных землях такой порядок установился не ранее XV столетия.

Удел, наследуемый князем от отца, делался его вотчиной, которую он, когда прихо-

дило время писать духовную грамоту, в свою очередь дробил (вместе с новоприобретен-

ными землями) между своими потомками. Эпоха, на протяжении которой шло это дробле-

ние (с середины XII до середины XV в.), известна в исторической литературе под названием

удельного периода.

Типичное княжество на девять десятых состояло из девственной природы. Удельная

Русь не знала больших хозяйств – латифундий. Даже крупнейшие владения состояли из мно-

жества крошечных ячеек – деревенек в один-два двора, рыбных ловель, бортей, садов, мель-

ниц, рудничков, разбросанных по речным берегам и росчистям.

Князь был крупнейшим землевладельцем удельного государства. Львиная доля его

доходов поступала от эксплуатации его личных земель. За пределами своего поместья князь

обладал ничтожно малой властью. С населения ему не причиталось ничего, кроме податей, и

оно могло, как ему заблагорассудится, переселяться из одного княжества в другое. Только в

середине XVII в. московские правители, к тому времени «цари всея Руси», сумели заставить

военно-служилый слой общества и простолюдинов сидеть на месте.

Помимо князей землевладельцами Северо-Восточной Руси были духовенство и бояре

– духовные и светские феодалы. Предки бояр служили в дружинах киевских и ростово-суз-

дальских князей. Наследовались боярские земли по вотчинному праву, как и княжеские. Вот-

чину можно было продать. Бояре могли поступить на службу к любому князю по своему

выбору, равно как и уйти со службы. Можно было служить и иноземному правителю, ска-

жем, такому, как великий князь Литовский. Покинуть князя можно было без предупрежде-

ния, воспользовавшись правом «отказа». Этим правом располагали все свободные, «воль-

ные» люди.

Обрабатываемая земля, не эксплуатируемая ни князем, ни светскими и церковными

вотчинниками, являлась «черной», т. е. подлежащей податному обложению (в отличие от

«обеленной» служебной, церковной земли). Состояла она по большей части из пашни, рас-

чищенной в лесу крестьянами. Входили в нее и отдельные города и торговые пункты. Кре-

стьяне жили самоуправляющимися общинами, члены которых сообща занимались большей

частью полевых работ и раскладывали между собой податные обязательства. Юридический

статус «черной» земли не был вполне определенным. Крестьяне вели себя так, как будто она

была их собственностью, продавали и передавали по наследству. Однако юридически она не

являлась полной собственностью, и это подтверждает тот факт, что земля крестьян, умер-

ших, не оставив мужского потомства, по решению князя могла присоединяться к его владе-

ниям, а могла быть разделена между членами общины. Крестьяне были вольными людьми и

могли переселяться, куда и когда хотели. Перед ними простирался, как тогда говорили, через

всю Северо-Восточную Русь «путь чист, без рубежа».

Можно видеть, что государство складывалось здесь относительно медленно, публич-

ная власть была слабой, карательным аппаратом князь фактически не располагал и даже

хозяйственные процессы на княжеских землях шли совершенно так, как у бояр-вотчинни-

ков.

Именно Северо-Восточная Русь более других русских земель и княжеств пострадала

от татаро-монгольского нашествия и впоследствии – ига. По подсчетам В.Л. Егорова, спе-

циалиста по истории Золотой Орды, за период с 30-х гг. XIII в. до середины XIV в. на земли

Северо-Восточной и Юго-Западной Руси было совершено более двадцати военных нападе-

ний различных по численности золотоордынских отрядов. В первое десятилетие XIII в., про-

возгласив образование государства под началом Темучина, получившего почетное прозвище

Чингисхана (Великого хана), монголо-татары начали свои завоевательные походы. Покорив

часть Сибири, в 1215 г. они приступили к завоеванию Китая. В 1219 г. вторглись в Среднюю

Азию. Вслед за Средней Азией был захвачен Северный Иран, после чего войска Чингисхана

совершили грабительский поход в Закавказье. С юга они пришли в половецкие степи. Русь в

эти годы с половцами связывали оживленные торговые отношения, нередки были династи-

ческие браки. Просьба половцев помочь им в борьбе против опасного врага была принята

русскими князьями, хотя далеко не все они приняли участие в знаменитой битве на реке

Калке 31 мая 1223 г. Битва закончилась поражением русско-половецких войск, многие кня-

зья и дружинники погибли. В результате раннегосударственное половецкое политическое

объединение оказалось уничтоженным, а сами половцы вошли в состав государства, создан-

ного монголо-татарами к середине 40-х гг. XIII в., – Золотой Орды.

В 1231 г. монголо-татары вновь вторглись в Закавказье. Последствия этого нашествия

были исключительно тяжелы для грузин, армян и азербайджанцев. В 1236 г. войска внука

Чингисхана – Батыя – завоевали Волжскую Болгарию. Разгромив ее, они оказались на гра-

нице Рязанского княжества.

Появление монгольских всадников зимой 1236–1237 гг. в лесных дебрях, куда прежде

никакие кочевники не проникали, явилось великим потрясением. В 1237–1238 гг., а затем

вновь в 1239–1241 гг. они разоряли русские города и деревни, вырезая всех, кто осмеливался

оказать сопротивление. Северо-Восточная Русь и Новгород сделались данниками Золотой

Орды, центром которой был город Сарай в Нижнем Поволжье. Литва избежала этой участи.

Монголо-татар не интересовали леса и пашни – им нужны были деньги, ремесленники и

подростки для пополнения вооруженных контингентов. Русь была обложена данью. В 1257 г.

с помощью привезенных китайских специалистов монголо-татары провели первую всеоб-

щую перепись населения и, исходя из ее результатов, разложили обязательства по выплате

дани. Как и в Китае, основной единицей обложения являлся двор. В дополнение к этому

на все товары, обмениваемые посредством торговли, был введен налог с оборота (тамга).

Каждый город был обязан брать на постой монгольских чиновников-баскаков с вооружен-

ной охраной, занимавшихся сбором дани и тамги, набором «рекрутов»-подростков. В XIV в.

сбор дани постепенно сделался делом самих русских князей, которые и возили ее в Орду.

Монгольский хан стал бесспорным личным сувереном страны. В русских документах

после 1240 г. он обычно именуется царем или цезарем, т. е. титулами, которые прежде пред-

назначались императору Византии. Ни один русский князь не мог вступить в свои права, осо-

бенно если речь шла о великокняжеском престоле, не заручившись предварительно ярлы-

ком – документом о разрешении монгольского хана властвовать. Князья находились под

надзором ханских агентов и под бдительным оком своих соперников – претендентов на

ярлык. Любой неверный шаг, недоимки при сборе дани вели нередко к вызову в Орду, потере

ярлыка, если не хуже. Князья, поддерживавшие порой народ против сборщиков дани, могли

рассчитывать на то, что в подавлении народных волнений вместе с монголо-татарами примут

участие русские князья, как это было, например, в 1327 г. в Твери, когда московский князь,

приходившийся тверскому племянником, выставил рядом с монгольским отрядом москов-

ское воинство.

В этих обстоятельствах беспринципность и безжалостность, подозрительность и

коварство стали в Северо-Восточной Руси политическими добродетелями. Вече, никогда не

имевшее особой силы на северо-востоке страны, вслед за недолгой полосой подъема в XII в.

переживало упадок. Монголы, видя в нем средоточие народного недовольства, вынуждали

князей от него избавиться. К середине XIV в. вечевой строй почти прекратил здесь свое

существование. С ним исчез единственный институт, способный в какой-то мере обуздывать

держателей политической власти.

Русская жизнь ожесточилась. Сформировалось отношение к государству как к силе,

чуждой народу, забирающей все, до чего только сможет дотянуться, а взамен ничего не даю-

щей. Однако за ним стоит вооруженная мощь, причем безжалостная и часто нерациональ-

ная, не заинтересованная в процветании и развитии земель и населения.

В XIV в. московские князья, в основном в борьбе с Тверью, закрепили за собой право

на великокняжеский ярлык. В конце столетия они стали рассматривать великое княжение как

свою естественную привилегию. XV век был временем, когда Русь фактически преврати-

лась в единое государство. Удельные княжества потеряли свою самостоятельность и подчи-

нялись одно за другим московскому князю. Присоединением Новгорода был сделан важней-

ший шаг к созданию общности, которая в XVI столетии получила название Россия. В 1480 г.

Русь освободилась и от уже ставшего почти формальным монголо-татарского политического

контроля.

Историки единодушны в том, что важнейшую роль в процессе объединения русских

земель вокруг Москвы сыграла православная церковь. Монголо-татарское завоевание не

затронуло ее статус. Следуя своей тактике невмешательства в религиозные дела завоеванных

стран, татары не разрушали специально монастыри и даже предоставили им определенные

привилегии. Перенесение центра древнерусского государства на северо-восток обусловило

и переезд митрополита всея Руси Максима в 1299 г. из Киева во Владимир. Впоследствии

церковь явилась важнейшим фактором консолидации Руси вокруг Москвы. С 1326 г. митро-

политы постоянно жили в Москве. Она получила преимущества религиозного центра Руси.

Московский князь воспринимался не столько как государь национальный, сколько как царь

православного христианства всего мира. После падения Византии в 1453 г. и заключенного

в 1472 г. династического брака московского великого князя Ивана III с византийской прин-

цессой Зоей (Софьей) Палеолог, племянницей последних императоров, эти идеи приобрели

особое значение. Москва стала преемницей Византии (в начале XVI в. появилась формула

«Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать»), носительницей национальной и наднаци-

ональной, православной идеи. Период политической раздробленности завершился, центро-

стремительные тенденции взяли верх, в результате чего быстрыми темпами стал развиваться

процесс государственной централизации и формирования соответствующих новой государ-

ственности политических институтов и норм.

Культура русских земель и княжеств в XIII–XV вв.

От вторжения Батыя в 1237 г. до стояния на Угре в 1480 г. русские земли находились

в зависимости от Орды, что оказало крайне негативное воздействие на развитие русской

культуры. Особенно тяжелы были первые несколько десятилетий. Тысячи людей погибли в

битвах, огне пожарищ, от голода и эпидемий, были уведены в рабство. Чаще всего «в полон»

забирали ремесленников и молодежь. На Руси наблюдалось повсеместное сокращение числа

ремесленных специальностей: ювелирных, гончарных, кожевенных, кузнечных, стеклодув-

ных и др. Прекратилось каменное строительство. К концу XIII в. положение начало немного

улучшаться. В Твери, претендовавшей на роль центра Северо-Восточных земель, в 1285 г.

начал возводиться каменный храм в честь Преображения Господня. Спасопреображенские

храмы нередко строились в то время в этом регионе, поскольку Спас почитался покрови-

телем Владимирской княжеской династии. С начала XIV в. каменное строительство посте-

пенно приобретало размах. Возобновилось и летописание, а также переписывание и созда-

ние новых книг. Сохранившиеся до нашего времени новгородские берестяные грамоты этой

эпохи свидетельствуют о наличии высокого уровня грамотности среди городского населе-

ния. По-прежнему «сказывали» былины, возникшие в более ранний исторический период.

Наряду с ними появились и новые предания и легенды. Особенно любили «Сказание о граде

Китеже» – городе, ушедшем при нападении захватчиков под воду, на дно озера, со всеми

защитниками и жителями, не сдавшимися врагам. В XIV в. дорогой пергамен, изготавли-

вавшийся из телячьих кож, стал заменяться бумагой, в обиход вошло более беглое и сво-

бодное письмо – полуустав, заменившее бытовавшее ранее «уставное» письмо. С XIV в.

летописи вновь становятся все более подробными, ведутся почти во всех крупных городах,

но постепенно центром летописания становится Москва. В 1408 г. был составлен Общерус-

ский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре

1812 г., а к 1480 г. относится создание Московского летописного свода. В 1442 г. Пахомием

Логофетом был составлен первый русский Хронограф, в котором нашли отражение события

всемирной истории.

Одним из самых распространенных литературных жанров были исторические пове-

сти, в которых описывались «хожения» (путешествия) и крупные исторические события.

Выдающимся памятником русской культуры XV в. явилось «Хожение за три моря» твер-

ского купца Афанасия Никитина, содержащее сведения об Индии и странах, лежащих на

пути из Руси в Индию. Ценные географические описания других территорий представлены

в «Хожениях» новгородца Стефана (1348–1349) и смолянина Игнатия (1389–405) в Царьград

(Константинополь).

Широкое распространение до Куликовской битвы имели повесть «О битве на Калке»,

«Повесть о разорении Рязани Батыем», повести об Александре Невском. Поэма «Задон-

щина» была посвящена уже самой победе на Куликовом поле.

Церковная (житийная) литература пользовалась особой популярностью. Мон-

голо-татары отличались веротерпимостью, так что русская церковь имела возможность

и поддержать патриотические настроения народа. «Житие» Дмитрия Донского создавало

образ мужественного полководца. Талантливые церковные писатели Пахомий Логофет, Епи-

фаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших деятелей Русской православной

церкви: митрополита Петра, перенесшего церковную столицу из Владимира в Москву, Сер-

гия Радонежского – основателя Троице-Сергиева монастыря.

Подъем русской культуры в XIV–XV вв. проявился и в архитектурном творчестве.

В Новгороде в XIV в. были построены Ковалевская церковь, имеющая фресковую роспись,

Волотовская церковь и др. Еще при Дмитрии Донском в 1367 г. были возведены первые белокаменные стены Московского Кремля. Спустя столетие с помощью итальянских мастеров

были возведены уже из красного кирпича кремлевские стены, которые сохранились в основном до наших дней. Московский Кремль стал одной из крупнейших крепостей в мире. Под

укрытием мощных стен в нем были возведены дворцы великого князя и митрополита, здания

государственных учреждений, монастыри. В центре Кремля, на Соборной площади начали

строить самое высокое здание в тогдашней Москве – колокольню, получившую название

«Иван Великий», окончательно достроенную позже, уже при Борисе Годунове. В 1479 г. был

сооружен на фундаментах старой церкви главный собор Московского Кремля – Успенский,

который начали строить псковские мастера, а завершил талантливый зодчий итальянского

Возрождения Аристотель Фиорованти. Пятиглавый Успенский собор являлся крупнейшим

общественным зданием того времени.

В 1484–1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор – домовую церковь

московских государей. Неподалеку от него несколько позже была сооружена усыпальница

московских великих князей – Архангельский собор. В конце XV в. была построена Грановитая палата, названная так благодаря «граням», украсившим наружные стены. Грановитая

палата являлась частью царского дворца, его тронным залом. Московский Кремль стал своеобразным символом могущества и силы сложившегося вокруг Москвы государства.

Идея русского единства воплотилась и в ряде других архитектурных памятников,

например в соборе Савино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода, Троицком соборе

Троице-Сергиева монастыря, Звенигородском соборе и др. При сооружении этих храмов

были использованы традиции древнерусского зодчества (планы зданий, особенности архи-

тектурной композиции и т. д.). В некоторых соборах делались цветные (майоликовые) полы,

медные двери с различными изображениями и украшениями, золоченые прорезные кресты,

производилась внутренняя и внешняя роспись стен. На каменное зодчество XIV–XV вв.

большое влияние оказал стиль деревянных построек, тесно связанный с народным творче-

ством. Характерное для русской культуры того времени подчеркивание исторических связей

с предшествующим периодом нашло, в частности, свое выражение в реставрации архитек-

турных памятников Переяславля, Ростова, Владимира, Твери, Новгорода.

Русская иконописная традиция к XIV–XV вв. достигла замечательных высот. В Нов-

городе, при росписи Волотовской церкви, храма Спаса на Ильине улице, а позднее в Москве

в конце XIV – начале XV в. работал выходец из Византии выдающийся художник Феофан

Грек. Он расписал вместе с Симеоном Черным московскую церковь Рождества Богородицы.

Высший подъем иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана

Грека – русского художника Андрея Рублева. Впечатление цельности и законченности образов А. Рублева создается во многом благодаря сочетанию чистых и нежных красок. Знаме-

нитая «Троица» стала одной из вершин не только русского, но и мирового искусства. Кисти

А. Рублева принадлежит также фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы

Звенигородского собора, Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре.

Вопросы для самопроверки

1. Какие земли и княжества играли наибольшую политическую и хозяйственно-куль-

турную роль в период политической раздробленности на Руси?

2. Какова специфика государственного управления в Великом Новгороде, Галицко-

Волынских землях и в северо-восточных княжествах?

3. Как земли и княжества Древней Руси боролись с внешней агрессией?

4. Какую роль сыграли древнерусская литература, архитектура и живопись в объеди-

нительном процессе русских земель и княжеств?

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ