- •Глава 1 Теоретические аспекты изучения трудовой миграции 7

- •Глава 2 Анализ трудовой миграции в России и Московской области 31

- •Глава 3 Проблемы и механизм регулирования трудовой миграции в Московской области 56

- •Введение

- •Глава 1 Теоретические аспекты изучения трудовой миграции

- •1.1 Понятие, сущность трудовой миграции

- •1.2 Функции трудовой миграции

- •1.3 Миграционная политика в отношении международной трудовой миграции

- •1.4 Московский рынок труда как центр притяжения и противоречий трудовых ресурсов

- •Глава 2 Анализ трудовой миграции в России и Московской области

- •2.1 Демографическая ситуация в России

- •2.2 Анализ ситуации на рынке труда

- •2.3 Иностранная рабочая сила на рынке труда в России

- •2.4 Анализ противодействие не законной миграции в Московской области

- •Глава 3 Проблемы и механизм регулирования трудовой миграции в Московской области

- •3.1 Таджикские трудовые мигранты на московском рынке труда:проблемы и пути их решения

- •3.2 Общие предпосылки разработки механизма повышения инвестиционной активности в Московской области на основе развития внутрирегиональной трудовой миграции

- •3.3 Рекомендации по совершенствованию миграционной политики

- •Заключение

- •Список литературы

2.2 Анализ ситуации на рынке труда

Демография - далеко не единственная "виновница" критического ухудшения положения на российском рынке труда.

Дефицит рабочей силы связан также во многом с профессионально-квалификационным дисбалансом спроса и предложения рабочей силы. В стране существует нехватка квалифицированных кадров по отдельным профессиям и специальностям, и связано это прежде всего с несоответствием структуры профессионального образования существующим и перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и по профессиональной структуре. Стране нужны инженеры, проектировщики, мостостроители, специалисты-энергетики, монтажники, а система высшего образования выпускает на рынок труда экономистов, юристов, политологов и психологов с завышенными зарплатными требованиями, но не готовых к практической работе. В результате дипломированные юристы работают продавцами, а 30% промышленных предприятий (по результатам опроса, проведенного в 2005 г. среди менеджеров предприятий) испытывают нехватку рабочей силы.

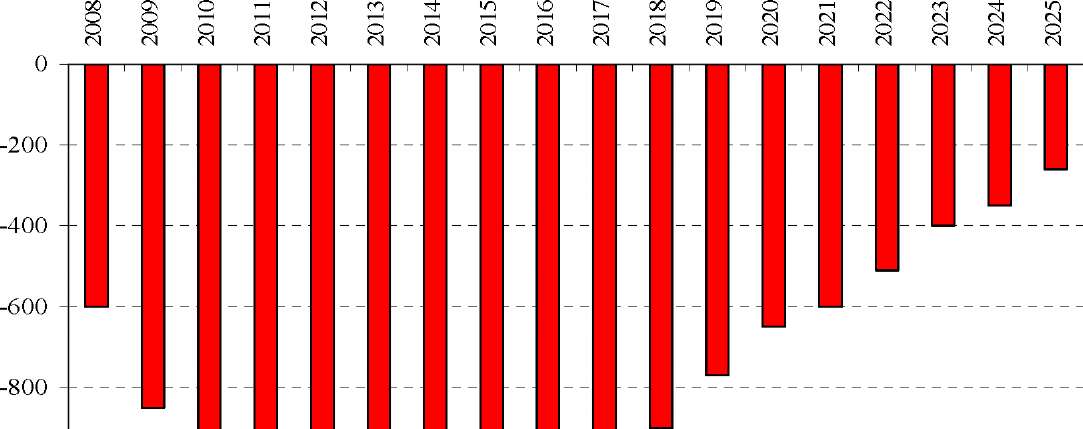

Рис. 2.2 - Сокращение численности населения России в трудоспособном возрасте, 2008-2025 гг., тыс. чел.

Причем более половины дефицитных рабочих мест - это квалифицированные рабочие.

Еще одним новым фактором возникновения дисбалансов на российском рынке труда является проблема утраты населением мотивации к труду, презрение к физической работе, а подчас нежелание работать вообще. Поэтому "работа в офисе" (не важно кем) или работа продавца или охранника оказывается престижнее работы строителя, крановщика, водителя, швеи, повара, даже вне зависимости от уровня заработной платы. Героем нашего времени в России является менеджер, а отнюдь не строитель или геолог, как это было еще лет 30 назад. Отчасти это объяснимо объективным изменением структуры рынка труда в постиндустриальной экономике в пользу сектора услуг.

При этом нежелание российских граждан трудиться по ряду профессий имеет вполне объективные причины, связанные с низким "качеством" рабочих мест - низкий уровень оплаты труда, вредные и опасные условия труда, высокие риски профессиональных заболеваний, тяжелый физический и неквалифицированный труд. Но ведь и профессия ученого, исследователя, преподавателя вуза - важнейшие для формирования современной "экономики знаний" - не в почете среди россиян.

Таким образом, существует целый ряд объективных и конъюнктурных факторов, которые формируют дефицит российского рынка труда и его структурную деформацию. Есть расчеты Института региональной политики, которые показывают, что к 2020 г. накопленный дефицит кадровых ресурсов в России превысит 14 миллионов человек, что "грозит стать самым серьезным препятствием на пути реализации запланированных инвестиционных проектов в стране" (Колесникова и Соколова 2008). Число только зарегистрированных в службах занятости свободных рабочих мест в целом по России устойчиво сохраняется в последнее десятилетие на уровне более 1 млн. вакансий, и даже кризис 2008-2009 гг. не сильно понизил эту цифру.

Решение проблемы лежит не только в плоскости привлечения недостающей рабочей силы из-за рубежа, как это может показаться. Продуманная государственная политика в области образования и занятости может значительно улучшить ситуацию через совершенствование системы профессионального (и среднего, и высшего) образования, более рациональное размещение имеющихся трудовых ресурсов, реализацию программ профессиональной переподготовки, вовлечение экономически неактивного населения, возрождение стимулов к труду, формирование привлекательного образа рабочего человека и т.д. Одновременно политика по привлечению трудовых мигрантов выступает важным дополнительным инструментом исправления ситуации на рынке труда.