- •2.10. Складчатые структуры Крымских гор

- •3. Геоморфологическое строение и основные формы рельефа

- •4. Низменности

- •4.1. Полесская низменность

- •4.2. Приднепровская низменность

- •4.3. Причерноморская низменность

- •5. Возвышенности

- •5.1. Приднепровская возвышенность

- •5.2. Приазовская возвышенность

- •5.3. Подольская и Волынская возвышенности

- •5.4. Хотинская возвышенность

- •5.5. Донецька височина

- •5.6. Середньоросійська височина

- •6. Горы

- •6.1. Українські Карпати

- •6.2. Кримські гори

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка. Основой природоведения является интегрированный курс, который представляет собой систему обогащенных знаний о природе.

Чему учить?: 1)природа (живая и не живая, т.е. живая – почва, вода, воздух, солнце. Неживая – природа, космос). 2) растения; 3) животное.

Осн. задачи: способствует выработке логического мышления, как способа познания окр. мира; учит связывать и перерабатывать информацию поступающую из внешнего мира, правильно оценивать явления природы; развивать умственную деятельность ребенка; учить видеть и понимать красоту природы; развивать эстетическое чувство, пробуждать интерес и любовь к природе; формировать практические умения и навыки: экскурсионные, наблюдательные и т.д.

Методика преподавания природоведения – наука о обучения, воспитания и развития дошкольников, обусловленная особенностями содержания дошкольного предмета. Как учить? Чему учить? В программе чему учить какую группу.

Любовь к природе - это сложное чувство, которое слагается из эмоционально-положительного отношения, устойчивого интереса к природе и желания трудиться в природе, преобразуя и охраняя её.

Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог (воспитатель), прежде всего, должен сам хорошо знать его, должен продумать, что целесообразно показать и о чём рассказать детям, особо выделить то, что характерно только для данной местности, данного края, что есть только здесь. Он должен подумать, как, через что можно показать связь родного села со всей страной. Любой край, область, даже небольшое село неповторимы. В каждом месте своя особенная неповторимая природа, есть особенные, дорогие его жителям тропинки, особенные деревья. Однако было бы не верно, знакомя детей с родным краем ограничиться показом лишь его особенностей. В таком случае у детей может не сложиться правильное представление о родном крае, как части большой прекрасной страны, в которой они живут, и задача воспитания патриотических чувств будет не выполнена.

Знакомя детей с природой, педагог (воспитатель) должен не только сообщать им конкретные знания, но и вызывать в душе каждого ребёнка эмоциональный отклик, пробуждать этические чувства. Каждый объект природы по-своему привлекателен, и, описывая его, ребёнок учится определять своё отношение к природе, передавать его в рассказах, рисунках. Встречи с природой возбуждают фантазию ребёнка, способствуют развитию речевого и изобразительного творчества. Специальные беседы с детьми, чтение художественной литературы, включение ребят в практическую деятельность помогут им осознать необходимость бережного отношения к природным богатствам страны.

Задача воспитания эмоционально-положительного отношения к природе тесно связана с задачей развития и поддержания устойчивого интереса к ней. Это имеет большое значение для подготовки детей к будущей трудовой деятельности на благо Родины. Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, рождает желание сделать свой край ещё прекраснее. Эмоциональное отношение к природе, любовь к ней рождается не только тогда, когда ребёнок рассматривает цветы, гуляет по лесу, слушает пение птиц. Очень важна творческая работа детей с природным материалом. Педагог учит детей красиво расставлять цветы, находить сходство сухой веточки, куска коры с каким-нибудь сказочным образом, животным.

Обязательно нужно подчеркнуть, что каким бы особенным ни был родной край, в нём непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей страны. Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь, могли путём простейшего анализа, лучше представить себе, что их родное село или посёлок являются частью страны, необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из географии, экономики, истории страны, рассказать о том, что они не могут видеть в непосредственном окружении.

Природа и материальное благо: вода, газ природный, деревянная мебель.

Умственное восприятие + развитие речи (слух, взгляд)

Физическое восприятие – здоровье ( активное движение, проветривание помещений, хождение босиком).

Нравственное воспитание – сохранение природы, не мусорить, ломать рушить.

Неживая природа: снегопад, иней, ледоход, северное сияние, радуга, гроза. Солнце, звезды, воздух, вода, камни

Живая природа: растения, животные, человек, листопад, цветение деревьев, бабочка на цветке, медведица с медвежатами, стая птиц и т.д.

Характеристика элементов неживой природы:

1)Вселенная – материальный мир, безграничный в пространстве и развивающийся во времени.

2)Солнечная система – m = 99,86% от Галактики. Планеты бывают внутренние (ближе к солнечной системе): меркурий, венера, земля, марс, юпитер, сатурн, уран, нептун. 5 климатических поясов: холодный (полюс), умеренный, жаркий (экватор), умеренный, холодный (полюс).

3)литосфера – твердая оболочка Земли. Земля состоит из 3-х слоев: земная кора, мантия, ядро.

Основные свойства живого:

Особенности строения – более высокая организация строения, состоит из химических веществ, бывают клеточные и не клеточные;

Обмен веществ - питание, дыхание, выделение;

Движение – способность к более или менее октавному образу жизни.

Рост

Размножение – способность самовоспроизводится.

Раздражительность – ответственная реакция на изменённые внешние условия окр. среды, например: солнце повернется – растения за ним.

Саморегуляция – постоянство внутри среды организма не зависимо о условий окр. среды.

Все совершенствует природа. Лукреций.

Космическое пространство (космос) — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Вопреки распространённым представлениям, космос не является абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное вещество. Слово «космос» имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают всё пространство вне Земли, включая небесные тела.

Солнечная система

Пространство в Солнечной системе называют межпланетным пространством, которое переходит в межзвёздное пространство в точках гелиопаузысолнцестояния. Вакуум космоса на самом деле не является абсолютным — в нём присутствуют атомы и молекулы, обнаруженные с помощью микроволновой спектроскопии, реликтовое излучение, которое осталось от Большого Взрыва, и космические лучи, в которых содержатся ионизированные атомные ядра и разные субатомные частицы. Также есть газ, плазма, пыль, небольшие метеоры и космический мусор (материалы, которые остались от деятельности человека на орбите). Отсутствие воздуха делает космическое пространство (и поверхность Луны) идеальными участками для астрономических наблюдений на всех длинах волн электромагнитного спектра. Доказательством этого являются фотографии, полученные при помощи космического телескопа Хаббл. Кроме того, бесценную информацию о планетах, астероидах и кометах Солнечной системы получают с помощью космических аппаратов.

Солнечная система – еще не освоенная человеком даже на миллионную часть. Все объекты Солнечной системы можно разделить на 4 группы: солнце, большие планеты, спутники планет и малые тела.

Солнечная система вкл. помимо центрального света Солнца 9 больших планет: меркурий – первая планета от солнца большая планета солнечной системы; Венера – вторая планета от солнца и ближайшая к Земле большая планета солнечной системы; Земля – единственная планета солнечной системы на кот. существует жизнь; Марс – четвертая планета; Юпитер – пятая от солнца большая планета; Сатурн – планета, среднее расстояние от солнца 9,54 а.е., период обращения 29,46 года. Уран – 7 от солнца, относится к планетам гигантам, Нептун – 8 планета от солнца, относится к планетам-гигантам.

Конспект НОД в подготовительной группе «Космическое путешествие»

Описание работы: конспект образовательной деятельности с детьми подготовительных групп дошкольных организаций, посвященный 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина.

Цель: формирование у дошкольников позитивной мотивации к познанию и положительного отношения к миру.

Задачи: создать условия для:

- самостоятельного выбора рода занятий и участников по совместной деятельности;

- развития воображения, творческой активности, любознательности;

- формирования предпосылок к учебной деятельности посредством развития эмоционально-волевой сферы и произвольности когнитивных процессов;

- формирования представлений из области естествознания;

- развития активной речи, включенной в общение.

Виды детской деятельности в НОД:

- игровая;

- коммуникативная;

- продуктивная;

- познавательная;

- трудовая;

- музыкально-художественная;

- восприятие художественной литературы.

Предварительная работа:

- ознакомление с космосом, планетами, глобусом, жизнью на Земле; дидактические логико-математические игры.

Работа над словарем: хаос, летательный аппарат, скафандр, конструкторское бюро.

Используемые методы и приемы:

Оборудование:

Ноутбук

Проектор

Письмо-пиктограмма от жителей сиреневой планеты

Палочки Кюизенера

Листочки с изображениями инопланетян, лист А3 и маркер черный

Магнитная доска и магниты

Мольберт

Табличка «Конструкторское бюро»

«Скафандры» - 9 шт.

Белые халаты – 9 шт.

Квадраты Воскобовича – 8 шт

Картинка космический цветок - пазл

Цветные карандаши

Простые карандаши

Картинка геометрические фигуры с изображением космич. цветка, схема-легенда

Набор геометрических фигур

Цветок с 10 пронумерованными лепестками

Звездочки для Лунтика

Фон для наклеивания звездочек

Волшебный луч

Вазочка

Подарки-магниты

На флешке:

Видео послание от Лунтика;

Слайды «Летательные аппараты»

музыка из мультфильма о Лунтике

Запись космического полета

Ребус с отгадкой «домик»

Тема: «Космос»

Цель: продолжать воспитывать у детей отзывчивость, сочувствие к игровым персонажам, вызвать желание помочь им; закреплять представление о космосе, планетах нашей вселенной; закрепить навыки вырезания фигур нужной формы.

Оборудование: презентация «Космос», муз. «Гимн России», кисти, клей, ножницы, цветная бумага, фото детей.

Ход занятия

Звучит музыка, дети входят в зал и рассаживаются по стульчикам.

Восп.: дети, сегодня я предлагаю вам окунуться в бесконечность нашей вселенной. А для этого мы с вами вспомним какие планеты существуют в нашей галактике, кто был нашим первым космонавтом. Поэтому предлагаю прослушать небольшой рассказ.

Посмотрите на этих малышей – они с интересом смотрят в ночное небо! Там столько красивых звезд! Люди с самых давних времен любили смотреть на звезды, и им было очень интересно – какие же они на самом деле!

И вот однажды они решили полететь в космос! К звездам! Для полета в космос люди построили космическую ракету. В ракету посадили космонавта – именно он должен был управлять ракетой и лететь к звездам.

Когда космонавт сел в ракету, пошел обратный отсчет: «Пять, четыре, три, два, один, ПУСК!». Ракета оторвалась от земли, из ее хвоста вырвался огонь – так сильно работал ее двигатель. И ракета полетела высоко в небо.

В космосе он увидел много разных планет, они крутились вокруг одной самой яркой планеты, которую называют Солнце.

Восп.: ребята, давайте вспомним, какие планеты есть в нашей солнечной системе.

Дети: Меркурий, Венера, Марс, Земля, Плутон, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн.

Восп.: Молодцы, все вспомнили. А еще космонавты увдели там звезды. Они так далеко находятся от нашей земли, что кажутся нам лишь маленькими точками.

Восп.: Сейчас Никита расскажет нам стихотворение о звездах.

Никита:

Что такое звёзды?

Если спросят вас —

Отвечайте смело:

Раскалённый газ.

И ещё добавьте,

Что притом всегда

Ядерный реактор — Каждая звезда!

Восп.:Ребята, а вы знаете кто был первым космонавтом в России?

Дети: да, Ю. Гагарин.

Восп.: Правильно, это Юрий Гагарин.

А знаете ли вы, какие звери посетили первыми космос?

Дети: собаки.

Восп.: правильно, их звали Белка и Стрелка.

Звучит музыка, входит собачка «Белка»

Белка: здравствуйте, я слышала, что вы в космос собираетесь.

Восп.: да, собираемся.

Белка: а знаете ли вы, что в космос берут только подготовленных людей?

Восп.: знаем, только мы не знаем как нам подготовиться к полёту.

Белка: а я вам помогу. Давайте встанем в круг и сделаем зарядку.

Упражнение 1. Бег по комнате - для разминки.

Упражнение 2. Ходьба на носочках, на пяточках, ходьба по массажной дорожке (любой другой массажной поверхности – крупе, камушкам, карандашам и т.п.).

Упражнение 3. Тренируем вестибулярный аппарат (все как у настоящих космонавтов). Дети садятся на мячики и крутят попой в разные стороны.

Белка: молдцы, теперь вы готовы лететь в космос, вот только ракета то у вас есть?

Восп.: есть, только её надо достроить.

Белка: ну что ж, пойдемте достраивать, а то и мне уже захотелось поскорее отправиться с вами в косвос.

Ребята рассаживаются за столы с рабочим материалом.

Восп.: ну вот Белка, наша ракета готова.

Белка: ой какая красивая. Теперь я за вас спокойна. Остается пожелать вам счастливого пути, а я побегу к Стрелке и расскажу ей о том как вам помогла отправиться в космос. До свиданья!

Дети: До свиданья!

Восп.: ребята, в космос мы лететь готовы, но не совсем. Хороший космонавт перед полетом должен отдохнуть и подкрепиться хорошенько. Поэтому предлагаю для начала отправиться в группу чтобы еще раз отдохнуть перед полетом.

По сравнению с другими большими планетами Солнечной системы Земля сравнительно

невелика. Будучи самой большой из внутренних планет, она значительно уступает в размерах

газовым шарам, каковыми являются внешние планеты-гиганты Солнечной системы. Среднее

расстояние от Земли до Солнца составляет приблизительно 1.5×108 (149 573 000) км. Наша планета движется вокруг Солнца со скоростью 29.8 км/с, совершая за 365.25 суток полный оборот по орбите, которая в большей мере приближается к окружности, нежели орбиты всех остальных планет.

Земля – пятая по размерам большая планета Солнечной системы. Протяженность ее экватора составляет 40 076 км, экваториальный радиус – 6 378 км, полярный радиус – 6 357 км и

средний радиус – 6 371 км. Суша занимает около 29 процентов всей поверхности Земли. Масса

Земли составляет 5.976×1027 г, или приближенно 6×1021 т при средней плотности 5.517 г/см3

Земля – единственная планета, на которой в изобилии имеется вода в жидком состоянии и где

существует жизнь.

По мере того, как Земля движется по орбите вокруг Солнца, видимое с Земли положение Солнца на фоне других далеких звезд все время изменяется, так что за год оно прочерчивает на небесной сфере большой круг, называемый эклиптикой. Проекция земного экватора на небесную сферу называется небесным экватором. Небесный экватор наклонен по отношению к эклиптике на угол 23.5°. Продолжение земной оси образует на небесной сфере две противоположные точки: северный и южный небесные полюса. Небесный экватор и эклиптика пересекаются в двух точках, называемых точками весеннего и осеннего равноденствий. Из-за движения Земли по орбите Солнце в своем видимом движении пересекает небесный экватор дважды

на протяжении года: в марте при движении из южного полушария в северное и в сентябре – в

обратном направлении.

Однако направление оси суточного вращения Земли в пространстве сохраняется лишь

приближенно. Постепенное изменение направления земной оси, называемое прецессией, происходит с периодом почти в 26 000 лет, на протяжении которых ось описывает в пространстве круговой конус.

Прецессия земной оси вызвана гравитационным воздействием Солнца и Луны на экваториальное «вздутие» Земли. В значительно меньшей степени аналогичное воздействие оказывают силы тяготения других планет. Из-за прецессии земной оси небесные полюса прочерчивают круги на небесной сфере. Ученые используют для изучения Земли полный набор современной аппаратуры, что пока еще невозможно для изучения других планет. Поэтому нам известно немало о строении Земли и ее составе. Человек впервые увидел Земной шар целиком в декабре 1968 года, когда космический корабль Аполлон-8 с астронавтами совершил облет Луны.

Из космоса наша планета выглядит ярко-голубой. При этом наиболее заметны атмосферные явления, главным образом закрученные в спирали облачные структуры. Особенно яркими представляются полярные области благодаря окутывающим их облакам и находящимся за ними сверкающим снежным и ледяным поверхностям. Частично перекрываемые облаками, рисунок которых все время изменяется, ниже видны значительно более темные, черно-синие поверхности океанов, кое-где прерываемые пустынными землями. Зеленые участки земной поверхности, давшие приют жизни на Земле, не так просто разглядеть из космоса, так как они занимают лишь небольшую часть суши, которая в свою очередь составляют малую часть поверхности нашей планеты. К тому же эти обитаемые участки нередко закрыты облаками.

Взаимодействие: смена времен года (в папке), человек в космосе, затмение, и т.д.

Климат — это многолетний режим погоды, характерный для той или иной местности. Он проявляется в закономерной смене всех наблюдаемых в этой местности типов погоды. Климат оказывает влияние на живую и неживую природу. В тесной зависимости от климата находятся водные объекты, почва, растительность, животные. Отдельные отрасли экономики, прежде всего сельское хозяйство, также очень сильно зависят от климата.

Климат формируется в результате взаимодействия многих факторов: количества солнечной радиации, поступающей на земную поверхность; циркуляции атмосферы; характера подстилающей поверхности. При этом климатообразующие факторы сами зависят от географических условий данной местности, прежде всего от географической широты.

Географическая широта местности определяет угол падения солнечных лучей, получение определенного количества тепла. Однако получение тепла от Солнца зависит еше и от близости океана. В местах, находящихся вдали от океанов, осадков выпадает немного, да и режим их выпадения отличается неравномерностью (в теплый период больше, чем в холодный), облачность невысокая, зима холодная, лето теплое, годовая амплитуда температуры большая. Такой климат называется континентальным, так как он типичен для мест, расположенных в глубине континентов. Над водной поверхностью формируется морской климат, для которого характерны: плавный ход температуры воздуха, с небольшими суточными и годовыми амплитудами температур, большая облачность, равномерное и достаточно большое количество атмосферных осадков.

Большое влияние на климат оказывают и морские течения. Теплые течения согревают атмосферу в тех районах, где они протекают. Так, например, теплое Северо-Атлантическое течение создает благоприятные условия для произрастания лесов в южной части Скандинавского полуострова, при этом большая часть острова Гренландия, лежащего примерно на тех же широтах, что и Скандинавский полуостров, но находящегося вне зоны влияния теплого течения, круглый год покрыта толстым слоем льда.

Большая роль в формировании климата принадлежит рельефу. Вы уже знаете, что с подъемом местности на каждый километр температура воздуха понижается на 5-6 °С. Поэтому на высокогорных склонах Памира средняя годовая температура — 1 °С, хотя находится он чуть севернее тропика.

Большое влияние на климат оказывает расположение горных хребтов. Например, Кавказские горы задерживают влажные морские ветры, и на их наветренных склонах, обращенных к Черному морю, выпадает значительно больше осадков, чем на подветренных. При этом горы служат препятствием для холодных северных ветров.

Проявляется зависимость климата и от господствующих ветров. На территории Восточно-Европейской равнины в течение почти всего года преобладают западные ветры, приходящие с Атлантического океана, поэтому зимы на этой территории сравнительно мягкие.

Климатические пояса.

Экваториальный пояс

Температура воздуха здесь постоянна (+24° −26°С), на море колебания температур могут быть меньше 1°. Годовая сумма осадков — до 3000 мм, а в горах экваториального пояса осадков может выпадать до 6000 мм. Воды с неба падает больше, чем испаряется, поэтому здесь много заболоченных мест и растут густые влажные леса — джунгли. Вспомни приключенческие фильмы про Индиану Джонса — как тяжело пробираться главным героям через густую растительность джунглей и спасаться от крокодилов, которые обожают мутные воды маленьких лесных речушек. Все это — экваториальный пояс. На его климат большое влияние оказывают пассаты, приносящие сюда обильные осадки с океана.

Тропический пояс

Северный: Африка (Сахара), Азия (Аравия, юг Иранского нагорья), Северная Америка (Мексика, Западная Куба).

Южный: Южная Америка (Перу, Боливия, Северное Чили, Парагвай), Африка (Ангола, пустыня Калахари), Австралия (центральная часть материка).

В тропиках состояние атмосферы над материком (землей) и океаном различно, поэтому различают материковый тропический климат и океанический тропический климат.

Океанический климат похож на экваториальный, но отличается от него меньшей облачностью и устойчивыми ветрами. Лето над океанами теплое (+20–27°С), а зима прохладная (+10–15°С).

Над землей-тропиками (материковый тропический климат) преобладает область высокого давления, поэтому дождик здесь редкий гость (от 100 до 250 мм). Этот тип климата отличается очень жарким летом (до +40°С) и прохладной зимой (+15°С). Температура воздуха за сутки способна резко меняться — до 40°С! То есть, человек может изнывать от жары днем и дрожать от холода ночью. Такие перепады приводят к разрушению горных пород, созданию массы песка и пыли, поэтому здесь часты пыльные бури.

Умеренный пояс

Этот тип климата, так же, как и тропический, образует два пояса в Северном и Южном полушариях, которые формируются над территориями умеренных широт (от 40–45° Северной и Южной широты до Полярных кругов).

В умеренном поясе много циклонов, заставляющих погоду капризничать и выдавать то снег, то дождь. Кроме того, здесь дуют западные ветры, которые круглый год приносят осадки. Лето в этом климатическом поясе теплое (до +25°-28°С), зима холодная (от +4° С до −50°С). Годовое количество осадков от 1000 мм до 3000 мм, а в центре материков всего до 100 мм.

В умеренном климатическом поясе, в отличие от экваториального и тропического, времена года ярко выражены (то есть, зимой можно лепить снеговиков, а летом купаться в речке).

Умеренный климат также подразделяется на два подтипа — морской и континентальный.

Морской господствует в западных частях Северной Америки, Южной Америки и Евразии. Его формируют западные ветры, дающие с океана на материк, поэтому здесь довольно прохладное лето (+15 −20°С) и теплая зима (от +5°С). Осадки, приносимые западными ветрами, выпадают круглый год (от 500 до 1000 мм, в горах до 6000 мм).

Континентальный преобладает в центральных районах материков. Циклоны сюда проникают реже, поэтому здесь более теплое и сухое лето (до +26°С) и более холодная зима (до −24°С), причем снег держится очень долго и тает неохотно.

Полярный пояс

Он господствует на территории выше 65°-70° широты в Северном и Южном полушарии, поэтому образует два пояса: арктический и антарктический. У Полярного пояса есть уникальная особенность — Солнце здесь несколько месяцев не появляется вовсе (полярная ночь) и несколько месяцев не уходит за горизонт (полярный день). Снег и лед отражают больше тепла, чем его получают, поэтому воздух сильно охлажден, а снег не тает почти весь год. Так как здесь формируется область высокого давления, облаков почти нет, ветры слабые, воздух насыщен мелкими ледяными иглами. Средняя температура лета не превышает 0°С, а зимой здесь от -20° до -40°С. Дождик выпадает лишь летом в виде мельчайших капелек — мороси.

Между основными климатическими поясами располагаются переходные, имеющие в названии приставку «суб» (в переводе с латинского «под»). Здесь воздушные массы меняются по сезонам, приходя из соседних поясов под влиянием вращения Земли.

а) Субэкваториальный климат. Летом все климатические пояса смещаются к северу, поэтому здесь начинают господствовать экваториальные воздушные массы. Они формируют погоду: много осадков (1000–3000 мм), средняя температура воздуха +30°С. Солнце еще весной достигает зенита и нещадно палит. Зимой все климатические пояса смещаются на юг, и в субэкваториальном поясе начинают господствовать тропические воздушные массы, зима прохладнее, чем лето (+14°С). Осадков выпадает мало. Почвы после летних дождей просыхают, поэтому в субэкваториальном поясе, в отличие от экваториального, мало болот. Территория этого климатического пояса благоприятна для жизни людей, поэтому именно здесь находятся многие центры возникновения цивилизации.

Субэкваториальный климат образует два пояса. К северному относятся: Панамский перешеек (Латинская Америка), Венесуэла, Гвинея, пояс Сахельских пустынь в Африке, Индия, Бангладеш, Мьянма, весь Индокитай, Южный Китай, часть Азии. К южному поясу относятся: Амазонская низменность, Бразилия (Южная Америка), центр и восток Африки и северное побережье Австралии.

б) Субтропический климат. Здесь летом преобладают тропические воздушные массы, а зимой — воздушные массы умеренных широт, что и определяет погоду: жаркое, сухое лето (от +30°С до +50°С) и относительно холодная зима с осадками, причем устойчивого снежного покрова не образуется.

в) Субполярный климат. Этот климатический пояс расположен только на северных окраинах Евразии и Северной Америки. Летом из умеренных широт сюда приходят влажные воздушные массы, поэтому лето здесь прохладное (от +5°С до +10°С) Несмотря на небольшое количество осадков, испаряемость низка, так как угол падения солнечных лучей невелик и земля плохо прогревается. Поэтому в субполярном климате на севере Евразии и Северной Америки много озер и болот. Зимой сюда приходят холодные арктические воздушные массы, поэтому зимы длинные и холодные, температура может опускаться до -50°С.

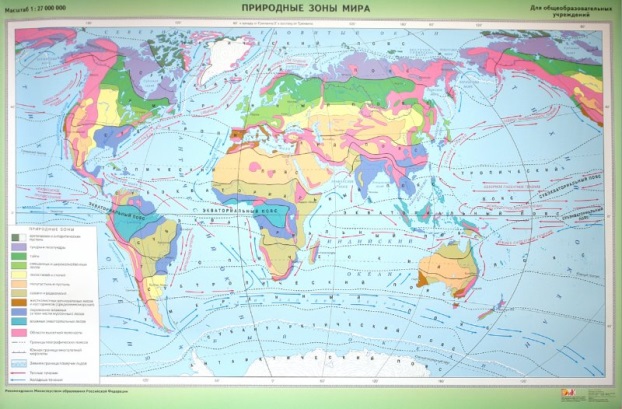

Приро́дная зо́на (греч. zone — пояс), физико-географическая зона — часть географической оболочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её природные компоненты и процессы. Это — климат, рельеф, гидрологические и геохимические условиями, а также почвы, растительность и животный мир. Климатические условия (температура, увлажнение, цикличность их изменений) являются определяющими факторами. Зона тундр распространена в арктическом и субарктическом поясах, образует полосу шириной 300-500 км, протягивающуюся вдоль северных побережий Евразии и Северной Америки и островам Северного Ледовитого океана. Зона лесотундр и редколесий. Это переходная зона для которой характерно чередование безлесных тундровых участков и лесов (редколесий), сочетает в себе признаки окаймляющих ее зон. Тундровые природные комплексы характерны для водораздельных пространств, редколесья забираются на север по речным долинам Лесная зона в Северном полушарии включает подзоны тайги, смешанных и широколиственных лесов и подзону умеренных лесов, в Южном полушарии представлена только подзона смешанных и широколиственных лесов. Лесостепь - переходная природная зона Северного полушария, с чередование лесных и степных природных комплексов. По характеру естественной растительности различают лесостепи с широколиственными и хвойно-мелколиственными лесами и прерии.

Прерии - подзона лесостепи (иногда рассматривается как подзона степи) с обильным увлажнением, протягивающаяся вдоль восточных побережий Скалистых гор в США и Канаде с высокотравием на черноземовидных почвах. Естественная растительность здесь практически не сохранилась. Сходные ландшафты свойственны субтропикам восточных районов Южной Америки и Восточной Азии.

Степь Эта природная зона распространена в северном умеренном или обоих субтропических географических поясах и представляет собой безлесные пространства с травянистой растительностью. Произрастанию древесной растительности здесь в отличие от тундр препятствуют не низкие температуры, а недостаток влаги. Деревья могут расти лишь по долинам рек (так называемые галерейные леса), в крупных эрозионных формах, например балках, собирающих воду с окружающих междуречных пространств.

Пустыни и полупустыни Эти природные зоны распространены в шести географических поясах - умеренном, субтропическом и тропическом по обеим сторонам от экватора, где осадков выпадает настолько мало (в 10-30 раз меньше испаряемости), что существование живых организмов крайне затруднительно. Поэтому травянистый покров редкий, почвы развиты слабо. Большое значение приобретают в таких условиях горные породы, слагающие территорию, и в зависимости от них различают глинистые пустыни (такыры в Азии), каменистые (гамады Сахары, Средняя Азия, Австралия), песчаные (пустыня Тар в Индии и Пакистане, Северо-Американские пустыни).

Саванна - природная зона, распространенная в основном в субэкваториальных поясах, но встречается и в тропических и даже субтропических. Главная особенность климата саванн - четкая смена сухого и дождливого периодов. Продолжительность дождливого периода уменьшается при движении от приэкваториальных районов (здесь он может длится 8-9 месяцев) к тропическим пустыням (здесь дождливый сезон - 2-3 месяца). Для саванн характерны густой и высокий травянистый покров, стоящие отдельно или небольшими группами деревья (акации, баобаб, эвкалипт) и так называемые галерейные леса вдоль рек. Почвы типичных тропических саванн - красноземы.

Лесные

субтропики. Муссонная

субтропическая подзона характерна для

восточных окраин материков, где на

контакте океана и континента формируются

изменяющаяся по сезонам циркуляция

воздушных масс и наблюдается сухой

зимний период и влажное лето с обильными

муссонными дождями, нередко с тайфунами.

Вечнозеленые и листопадные (сбрасывающие

листву зимой из-за недостатка влаги) с

большим разнообразием древесных пород

произрастают здесь на красноземных и

желтоземных почвах.

Тропические

леса в зависимости

от степени увлажнения, выраженности и

продолжительности сухого сезона

подразделяются на подзоны влажных

тропических лесов, листопадных и

полулистопадных сухих тропических

лесов, вечнозеленых лесов с жестколистными

деревьями. В полосе туманов по склонам

гор (особенно в Андах) произрастают

туманные леса с внетропическими видами

вечнозелеными дубами и магнолиями и

моховым покровом.

Интересные растения и животные

Лопух большой (репейник) – крупное двулетнее растение с толстым, грязновато-пурпуровым стеблем, вырастающим до полутора метров в высоту, а крупные листья лопуха достигают полуметра и в длину, и в ширину. Лечебные свойства лопуха широко используются многими народами мира, а его молодые корни и листья употребляют в пищу. Целебными являются все части этого широко распространенного растения: корни, листья и даже плоды, но чаще всего используются корни, в которых, кроме органических кислот и эфирного масла, содержится до 45% инулина.

Самое твердое дерево - это береза Шмидта. Ее не пробьет пуля а самый острый топор затупится, не причинив дереву вреда. Растет береза Шмидта только в России, в Приморье, в заповеднике Кедровая падь.

Самое быстрорастущее среди растений - это бамбук. За одни сутки он вырастает примерно на метр.

Самое удивительное животное - это як. Он имеет голову коровы, хвост лошади, скелет бизона, шерсть козла, рога быка и плюс ко всему еще хрюкает, как свинья.

Самое маленькое сердце изо всех хищников имеет… лев.

Ознакомление: показ картинки, рассказ, беседа.

Землю называют голубой планетой. В этом нет ничего удивительного, ведь 71% ее поверхности занимают океаны. Испокон веков море играло важнейшую роль в жизни людей: оно позволяло им выжить благодаря своим огромным ресурсам и способствовало развитию многих прибрежных государств за счет торговли, завоеваний и исследования планеты. Но в наши дни чрезмерное использование ресурсов моря, загрязнение и потепление климата, несут угрозу хрупкому равновесию.

Океаны — это большие пространства соленой воды, включающие в себя многочисленные моря. Без них люди жили бы на одном единственном континенте! В мире насчитывают пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Южный.

Тихий океан

Площадь его составляет приблизительно 180 млн. км2 – это самый большой океан планеты.Эта огромная масса воды простирается между Азией и Австралией с западной стороны и Америкой с восточной. Тихий океан образовался примерно 200 миллионов лет назад и сообщается с Северным Ледовитым на севере. В океанах содержится 97% воды на планете.

Атлантический океан

Его площадь – около 106 млн. км2, это второй по размеру океан планеты. Он назван именем Атласа, титана из греческой мифологии.

Индийский океан

Этот океан, названый в честь Индии, самой большой страны региона, занимает площадь около 75 млн. км2. Третий по размеру океан Земли соприкасается с Атлантическим на западе и с Тихим на востоке.

Южный океан

Его площадь составляет примерно 20 млн. км2. Он граничит на севере с Атлантическим, Тихим и Индийским океанами, окружая Антарктиду.

Северный Ледовитый океан

Это самый маленький из всех океанов. Его площадь составляет около 14 млн. км2. Окруженный с юга берегами России, Северной Америки и Гренландии (владение Дании), он расположен между Северным полюсом и Северным полярным кругом.

Моря море – этот тот же океан, только малых масштабах и замкнуто сушей: черное море, азовское море, мертвое море и т.д.

Охрана вод мирового океана

Состояние вод Мирового океана сейчас вызывает большую тревогу. Воды морей и океанов загрязняются преимущественно водами рек, с которыми ежегодно к ним поступает более 320 млн. т железа, 6,5 млн. т фосфора и других веществ. Очень много загрязнителей попадает в Мировой океан из атмосферы: 200 тыс. т свинца, 1 млн. т углеводородов, 5 тыс. т ртути и т.д.. Около одной трети минеральных удобрений, попадающих в почву, вымывается из него и реками выносится в моря и океаны; только азота и фосфора таким путем попадает в Мировой океан около 62 млн. т в год. Эти вещества вызывают бурное развитие некоторых растений (сине-зеленых и зеленых одноклеточных водорослей), что уже не раз приводило "красные приливы" в Северном, Средиземном морях и других акваториях. К наиболее вредных загрязнителей Мирового океана относятся нефть и нефтепродукты. Ежегодно в Мировой океан поступает 5-10 млн. т этих загрязнителей, источниками которых являются морской транспорт и приморские города, береговой сток, потери во время морского добычи нефти на шельфах т.д.. Особую тревогу вызывают аварии крупных танкеров, перевозящих нефть.

В морскую воду попало большое количество радиоактивных изотопов в результате испытаний атомного оружия, работы ядерных реакторов на военных подводных лодках и ледоколах, сброса контейнеров с отходами атомных электростанций и тому подобное. 3агальна радиоактивность, привнесена в Мировой океан человеком, оценивается в 5,5-1019 Бк или 5,5-109 Ки. Во время чернобыльской аварии в атмосферу было выброшено около 5-10 Ки радиоактивности, то есть в Мировом океане накопилось радиоактивность, вызванная тридцати Чернобыле.

Значительное загрязнение Мирового океана происходит в мелководной прибрежной зоне. Но континентальный шельф - это районы, где большинство представителей морской фауны проводит значительную часть своей жизни. К тому же, именно здесь миллионы рыбаков зарабатывают себе на жизнь, а еще большее количество людей пытается провести свой отпуск.

Бурное развитие водорослей сопровождается резким снижением содержания в морской воде кислорода. Водорослевая "одеяло" действует как пресс, душит в море все живое. Погибая через два-три дня, клетки водорослей опускаются на дно, где становятся пищей для бактерий, которые в процессе интенсивного питания начинают потреблять избыточное количество кислорода. Это приводит к гибели от удушья придонных организмов. Сами клетки водорослей содержат ядовитые вещества, губительно действующие на рыбу и другие морские организмы.

В результате подобного "красного прилива" в 1988 г. в Северном море у побережья Дании и Норвегии на больших участках погибла практически вся морская фауна и флора, был нанесен большой ущерб рыболовным хозяйствам, загрязнено пляже, они над некоторыми заливами стоял больше месяца. Угрожающим является то, что "красные приливы" встречаются все чаще и поражают все большие участки морских побережий.

Проблема защиты Мирового океана сейчас стала одной из самых актуальных. Она касается всех стран, даже тех, которые не имеют непосредственного выхода к океану. Учитывая это, ООН разработаны и приняты несколько важных соглашений, регулирующих судоходство, рыболовство, добыча полезных ископаемых из морских месторождений и т.д..

Вода является веществом, без которого невозможна жизнь на нашей планете. При этом в 88 странах мира, где проживает половина населения планеты, жители в большей или меньшей мере живут в условиях водного дефицита. В настоящее время водопотребление удваивается каждые двадцать лет. Скорость его роста в два раза превосходит темп увеличения населения Земли. Основными причинами являются рост населения и потребности экономического развития.

Серьезность ситуации постепенно становится повсеместно осознанной. Будущее благополучие и возможность жизни без войн связывают с обеспеченностью чистой пресной водой. Высказывается мнение, что вода в 21 веке будет играть не меньшую роль, нежели нефть в 20 веке.

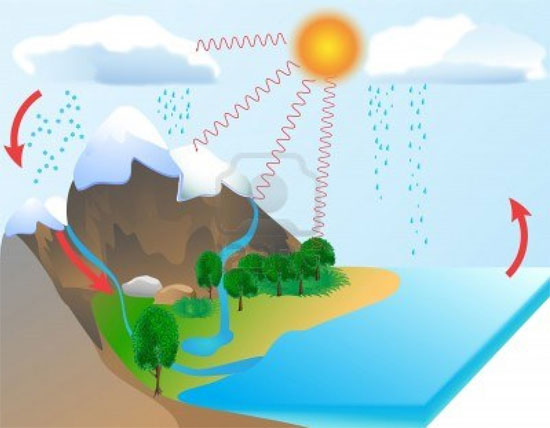

Круговорот воды в природе

Круговорот воды в природе – это непрерывный замкнутый процесс перемещения воды между гидросферой, атмосферой и литосферой на Земле. Это становится возможным, благодаря способности воды изменять свое состояние. На нашей планете вода существует в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном.

Круговорот воды осуществляется, благодаря испарению, передвижению водяного пара в атмосфере, конденсации его, выпадению осадков и наличию стоков. Начинается круговорот с испарения воды с подстилающей поверхности водоемов. С воздушными течениями водяные пары перемещаются из одной области в другую. Большая часть воды испаряется с поверхности Мирового океана и при конденсации в виде осадков возвращается обратно. Меньшая доля испарившейся воды переносится на сушу воздушными течениями. Объем воды, которая испаряется над сушей и выносится воздушными течениями в океан, незначителен. Таким образом, при испарении моря и океаны теряют значительно больше воды, чем получают влаги при выпадении осадков, на суше – наоборот. Но в моря и океаны с материков постоянно поступает сток речной воды. Это обеспечивает постоянство объема воды на планете.

В связи с процессами конденсации влаги происходит выпадение осадков. Часть влаги атмосферных осадков испаряется, часть образует временные или постоянные водостоки и водоемы. Определенная массовая доля влаги атмосферных осадков просачивается в грунт, формируя подземные воды.

В природе различают несколько типов круговоротов воды в зависимости от места, где влага испарилась, и где выпали осадки. Выделяют большой (мировой) и малые (океанический и континентальный) круговороты воды. При большом круговороте водяной пар, образовавшийся над морями и океанами, переносится воздушными течениями на континенты, конденсируется там с выпадением осадков, и влага снова попадает в океан в виде стоков. Данный вид круговорота сопровождается изменением качества воды, так как при испарении соленая вода становится пресной, а грязная вода очищается.

В процессе малого океанического круговорота водяные пары, сформировавшиеся над океаном, подвергаются конденсации, и в виде осадков возвращаются в океан. Малый внутриконтинентальный круговорот – это конденсация над поверхностью суши испарившейся воды, и последующее выпадение осадков над материками. Конечный этап малого континентального круговорота – также Мировой океан.

Скорости транспортировки воды в различных состояниях отличается, так же, как различны временные промежутки расходов воды и время ее обновления. Самая высокая скорость водообмена – в живых организмах (несколько часов). В ледниках полярных областей круговорот воды протекает тысячи лет. Воды Мирового океана полностью обновляются за 2,7 тысячи лет.

Особенности ознакомления дошкольника.

Гидросфера - прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и твердой земной корой (литосферой) и представляющая собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод суши.

Атмосфера - газовая оболочка, окружающая Землю.

Испарение, дождь, град, снег и т.д.

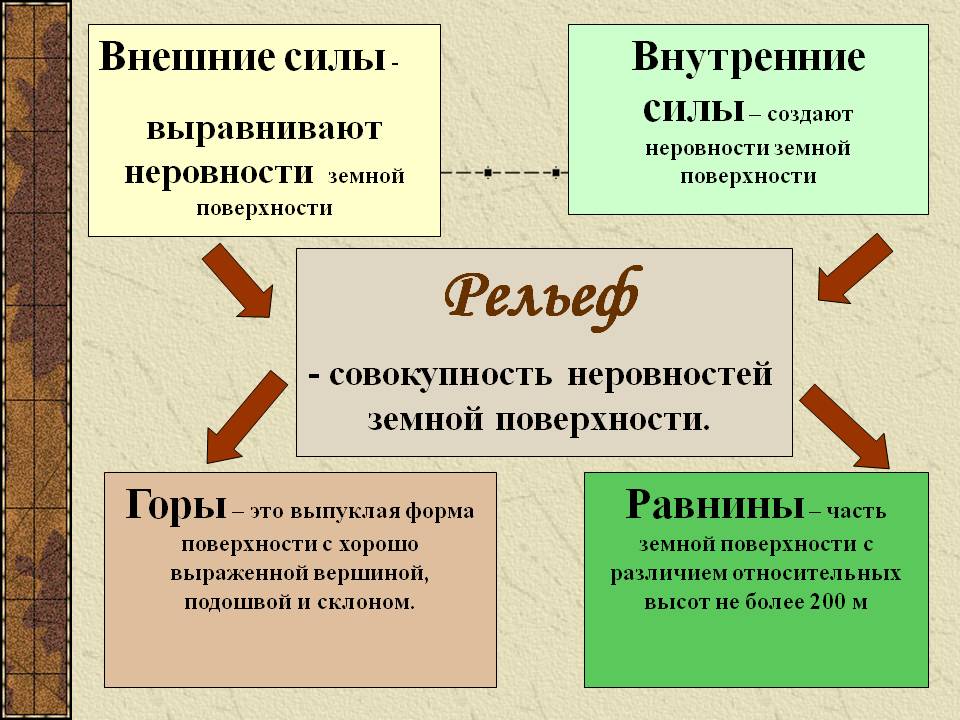

Рельеф – это совокупность всех неровностей земной поверхности, отличающихся по высоте, возрасту и происхождению. Формы могут быть положительными, или выпуклыми (возвышенности, горы и др.), и отрицательными, или вогнутыми (котловины, речные долины и др.), простыми и сложными — осложнёнными второстепенными неровностями. Равнины – это часть земной поверхности с различием относительных высот неровностей на ней не более 200 метров. По характеру рельефа: плоские и холмистые.

Рельеф поверхности

большая часть поверхности страны расположена в пределах Восточно-Европейской равнины (95 % площади), на которой в пределах Украины расположены:

низменности: Полесская — на севере, Приднепровская — в центре страны, Причерноморская — на юге;

возвышенности: Волынская, Подольская, Приднепровская, Товтры — на западе, Словечанско-Овручский кряж — на севере, Донецкий кряж и Приазовская возвышенность — на юго-востоке;

небольшую часть страны занимают горы (3 % площади): Украинские Карпаты (высота до 2061 м).

2. Тектоническая и геологическое строение

Низменности, возвышенности и горы Украины приурочены к различным тектоническим структурам, которые влияли на развитие современного рельефа, поверхность отдельных частей территории.

2.1. Восточноевропейская платформа

В рамках Восточноевропейской платформы выделяют такие тектонические структуры: Украинский щит, Волыно-Подольскую плиту, Галицко-Волынскую и Днепровско-Донецкой впадины, Донецке складчатую область, Воронежский кристаллический массив, Причерноморскую впадину.

2.2. Украинский щит

Украинский щит является поднятой участком платформы. Кристаллические породы, которые его составляют, можно увидеть в долинах рек, где они часто выходят на поверхность. В современном рельефе Украинский щит представлен Приднепровской и Приазовской возвышенностью. Щит составлен древними горными породами. Их возраст составляет 3,5-4 млрд. лет. Это граниты, гнейсы, кварциты, песчаники и др..

2.3. Волыно-Подольская плита

К западу от Украинского щита расположена Волыно-Подольская плита. В ее рамках докембрийский фундамент залегает на глубинах 2000-2500 м. К северу от нее находится Галицкая-Волынская впадина, где докембрийский фундамент опущен на глубину 3000-7000 м. На его поверхности залегают мощные толщи палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений.

2.4. Днепровско-Донецкая впадина

К востоку от Украинского щита расположена Днепровско-Донецкая впадина. В рельефе на поверхности ей соответствует Приднепровская низменность. Днепровско-Донецкая впадина находится под осадочными породами на глубине до 12 км, что является одной из крупнейших впадин Восточноевропейской платформы. Она выполнена осадочными отложениями палеозойского, мезозойского и кайнозойского периодов. С породами девонского и каменноугольного периодов связаны месторождения нефти и газа, а также соли, которые похоронены под другими осадочными породами.

2.5. Донецкая складчатая область

На юго-востоку от Днепровско-Донецкой впадины расположена Донецкая складчатая область, выраженная в современном рельефе Донецкой возвышенностью - кряжем. Там на поверхность выходят девонские и карбоновые (каменноугольные) породы. Это структура герцинского горообразования. С толщей карбоновых отложений, мощность которых достигает 12 км, связаны залежи каменного угля.

2.6. Воронежский кристаллический массив

На северо-востоку от Днепровско-Донецкой впадины находится склон Воронежского кристаллического массива. Докембрийские породы, которым он составлен, залегают на глубине от 150 до 900м. В современном рельефе - это западные склоны Среднерусской возвышенности.

2.7. Причерноморская впадина

К югу от Украинского щита находится Причерноморская впадина. В рельефе ей соответствует Причерноморская низменность. Впадина находится на южной окраине Восточно-Европейской платформы. Докембрийский фундамент залегает здесь на глубинах 600-3200 м, выше накопились палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения.

2.8. Скифская платформа

К югу от Восточноевропейской платформы располагается Скифская платформа, которая образовалась во время герцинского горообразования. Большая ее часть находится под водами Черного и Азовского морей. В современном рельефе - это равнинный Крым. Фундамент Скифской платформы залегает на глубинах от 500 м на юге до 6000 м на севере.

2.9. Складчатые структуры Украинских Карпат

Складчатые структуры Украинских Карпат-это горные сооружения альпийского горообразования. К ним относятся Предкарпатский прогиб, складчатые горы и Закарпатская впадина. Они составлены преимущественно меловыми, палеогеновыми и неогеновыми отложениями. В современном рельефе складчатым структурам соответствуют пряди горных хребтов и впадины между ними. Предгорный прогиб в рельефе выражен Предкарпатской возвышенностью, Закарпатская впадина - одноименной низменностью.

2.10. Складчатые структуры Крымских гор

Складчатые структуры Крымских гор - это большое повышение, часть которого погружена в Черное море. Горы сложены преимущественно мезозойскими и кайнозойскими отложениями, вулканическими породами. В пределах Главной гряды распространены отложения триасового и юрского периодов.

3. Геоморфологическое строение и основные формы рельефа

Геоморфологическое строение и основные формы рельефа. Основными типами эндогенного рельефа является тектонический и вулканический. К первым можно отнести все крупные формы рельефа территории Украины, а в другой - купола и интрузивные тела (образованные магмой, которая подошла к поверхности, но не вылилась, а остывшая в недрах земли) Вулканического хребта Карпат и Крымских гор.

К тектонического поднятого рельефа можно отнести не только горные хребты Карпат и Крыма, но и все возвышенности (Волынская, Подольская, Приднепровская, Приазовская, Среднерусская, Донецке), в основе которых залегают согласно Волыно-Подольская плита, Украинский кристаллический щит, Воронежский массив и Донецкая складчатая сооружение. В свою очередь в тектонического опущенного эндогенного рельефа относятся горные долины, низменности (Приднепровская, Причерноморская), размещенные в пределах тектонических впадин (Днепровско-Донецкой и Причерноморской).

Распространенными экзогенными типами рельефа являются отвесный, водный, гористый и озерный, ледниковый, карстовый, эоловый, биогенный и техногенный.

4. Низменности

4.1. Полесская низменность

На севере Украины расположена Полесская низменность, имеющая уклон в реки Припяти и Днепра. Высоты ее не превышают 200 м, только Словечанско-Овручский кряж, который является приподнятым блоком Украинского щита, поднимается до 316 м. На Полесской низменности является густая речная сеть. Участки между реками имеют плоско поверхность, на которой холмы и снижения В основе Полесской низменности лежат различные тектонические структуры: на западе - Волыно-Подольская плита, в центральной части - Украинский кристаллический щит, а на востоке - Днепровско-Донецкая впадина. Западная часть Полесья составлена, в основном, мергелями, мелом и песчаниками, которые образуют бугристые повышения. Большинство территории низменности формировалась под влиянием материковых оледенений и поэтому сложена песками водноледникового и речного происхождения. Поверхность ее неглубоко изрезана, равнинная, но усложнена моренными холмами и дюнами.

4.2. Приднепровская низменность

Приднепровская низменность расположена между Днепром на западе, Среднерусской возвышенности на востоке, низовьем Десны на севере и устьем Самары на юге. Территория, прилегающая к Днепру, имеет почти идеально плоскую поверхность со средними высотами 100-150 м. На северо и юго-восток низменность постепенно поднимается (высшая точка - 245 м) и становится волнистой с высокими водоразделами и крутыми склонами речных долин. Отвечает низменности Днепровско-Донецкая тектоническая впадина, кристаллический фундамент которой лежит на глубине 3-8 тыс. м. Поверхностные слои образованы на западе преимущественно песчаными, а на востоке лессовых отложениями. Это способствует широкому развитию оврагообразованием на территории Приднепровской низменности. На востоке долина Днепра постепенно переходит в Полтавскую равнину, которая имеет плоскую и холмистую поверхность с долинами и балками.