- •Предисловие

- •Древний Чосон.

- •Становление корейских государств Когурё, Пекче, Гая, Силла. Приход учения Будды.

- •Культура эпохи четырех государств.

- •Становление Японского государства Ямато.

- •Эпоха Силлы.

- •Культура эпохи единой Силлы.

- •Закат Силлы и становление династии Корё.

- •Культурные достижения государства Корё.

- •Япония. Приход эпохи самураев.

- •Династия Корё в период монгольских завоеваний.

- •Окончание эпохи Корё. Приход династии Чосон.

- •Система просвещения эпохи Чосон. Становление новой письменности.

- •Образование единого Японского государства.

- •Имчжинская война.

- •Падение империи Мён, военные конфликты Чосон с маньчжурами. Становление китайской империи Чон.

- •Вечерний пейзаж Страны утреней свежести.

- •Япония. Эпоха Эдо-Пакуху.

- •Падение династии Чосон.

- •Корея в период Японского колониального управления.

- •Корея после окончания Второй Мировой войны.

- •Заключение.

- •Литература.

Становление корейских государств Когурё, Пекче, Гая, Силла. Приход учения Будды.

Достижения железного века, повлекшие успехи в земледелии и перемену условий жизни, несомненно, послужили одной из причин возникновения нового корейского государства Когуре в русле реки Амнокан, на северо-востоке Ляодунского полуострова в 37 году до нашей эры. Сохранившиеся исторические документы явно свидетельствуют о воинственности его основателей. Исторические повествования сообщают, что правителем его стал Чумон из племени пуё, переселившийся с соплеменниками из долины реки Сунгари, коя в те времена не входила в состав китайской империи. Обстановка благоприятствовала инициативе. Было бы преувеличением характеризовать положение на огромных просторах империи Хань на тот момент, как идилию. Народы на завоеванных землях не желали покоряться и восстания вспыхивали порой одновременно в местах, очень удаленных друг от друга. При таком раскладе, довольно сложно и трудно было организовать одномоментную карательную операцию в точках, разделенных друг от друга тысячами километров. Первоначально образованные на землях Чосона 4 области, через 20 лет сократились до 2, затем в одну, и в конце концов номинальное управление оставшейся подвластной территорией на полуострове стала осуществляться не на месте, а из Китая. Впоследствии в 313 году, она тоже вошла в состав достигшей зрелости Когуре.

Племена, послужившие исходным материалом для формирования корейской нации, являлись, по предположению ученых, потомками тех, кто в незапамятные времена покинул предгорья Алтая. К такому любопытному, не совсем убедительному предположению их подталкивает изучение этимологических корней языка отличного от речи соседей. После продолжительного пребывания в Байкальских окрестностях, они постепенно переместились в юго-восточном направлении, конечным пунктом которого, в складывающихся исторических обстоятельствах стал Корейский полуостров. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, ибо слова могли быть импортированы позднее, но точно известно, что зона их жизнедеятельности к началу нашей эры простиралась от юга полуострова, где жили племена маханей, чинханей, пенханей, до среднего течения Сунгари. В центральной и северной части региона проживали те, кто входил когда-то в состав бывшего государства Чосон, включая племена тонё, окчо. Плодородная долина Сунгари питала пуё. Благосостояние их строилось на земледелии и животноводстве. При этом ощутимо чувствовались унаследованные привычки скотоводческих и охотничьих традиций. Каждое племя в качестве своего тотема, имело определенное, преимущественно домашнее животное. Представляясь, незнакомец подчеркивал свою принадлежность к племени, добавляя к имени животного звучное «гя». Любопытно, что до настоящего времени среди корейцев можно услышать при знакомстве то же самое «гя» добавленное к фамилии. Дела у пуе складывались неплохо и со временем они расселились от левобережья реки Ляохе до приханкайской равнины. Дошедшие до нас сведения сообщают, что пуе на совете племени избирали короля, которого впрочем, с натяжкой можно считать фигурой соответствующей высокому званию. Он не всегда имел возможность передавать свой пост по наследству, а в неурожайные и неблагополучные годы, вожди племен, усматривая в этом халатность, недосмотр и недочеты монаршей особы, не оправдавшей всеобщего доверия, подвергали его остракизму и изгнанию. Факт наглядно подтверждает мощь племенных устоев и зачаточное состояние монархической и государственной системы.

Когурё, основанное представителями пуё, сразу же приобрело все необходимые атрибуты, соответствующие требованиям древнего государства: монарха, советников, военную знать, армию, законы и административное деление. Общество имело иерархию; внизу располагались земледельцы и ремесленники. На самой нижней ступени размещались рабы.

История Когурё занимает важное место в летописи Дальнего Востока и включает цепь поражающих воображение событий; блестящих военных побед и культурных достижений. Существование Когурё оказало заметное влияние на становление, развитие, как корейских государств Пекче, Силла, Гая, корейско--маньчжурского Паре, так и маньчжурских Гым, Чон. Нынешняя идентификация народа, как корейцев, производное от имени государства Корё, тоже проистекает от Когурё. Беспрерывная активная деятельность королей Когурё привела к тому, что к 475 году монархия представляла мощное государство, контролирующее территорию, в составе коей пребывали часть Ляодунского полуострова, половина Корейского полуострова, верхняя и средняя пойма реки Сунгари, Приморье и юг нынешнего Хабаровского края. Это общеизвестный среди историков Кореи, Китая, Японии факт, комфортно объясняет обильность археологического наследия на этих территориях. Изучая историю, следует четко осознавать, что многочисленные следы древних поселений не случайны. Эти земли, со времён Когурё становились частью того или иного государства и входили в сферу общей административной и торговой системы. В силу своей благоприятности они всегда были зоной активной человеческой деятельности. О чём свидетельствуют и данные царских чиновников, из коих следует, что только численность китайского мужского населения в Приморье на рубеже19-20 веков превышала 1млн. человек.

Взлету Когурё во многом способствовал постоянный экономический и культурный обмен с китайской цивилизацией. Усвоение ее достижений, позволяло опережать соседей в оснащении и организации, не оставляя им шансов для соперничества, особенно в первые века нашей эры. Племенам пуе, так же как окчо, тонё ничего не оставалось, как признать преимущество могущественных родственников. Той же участи подверглись и тунгусоязычные маньчжурские племена, проживавшие в Маньчжурии и Приморье. Об успехах, достигнутых на этом поприще, наглядно свидетельствуют сохранившиеся триумфальные плиты, воздвигнутые королем Квангетованом, правившим с 391 по 413 годы. В них сообщается о взятии 64 крепостей, 1400 населенных пунктов и других трофеях.

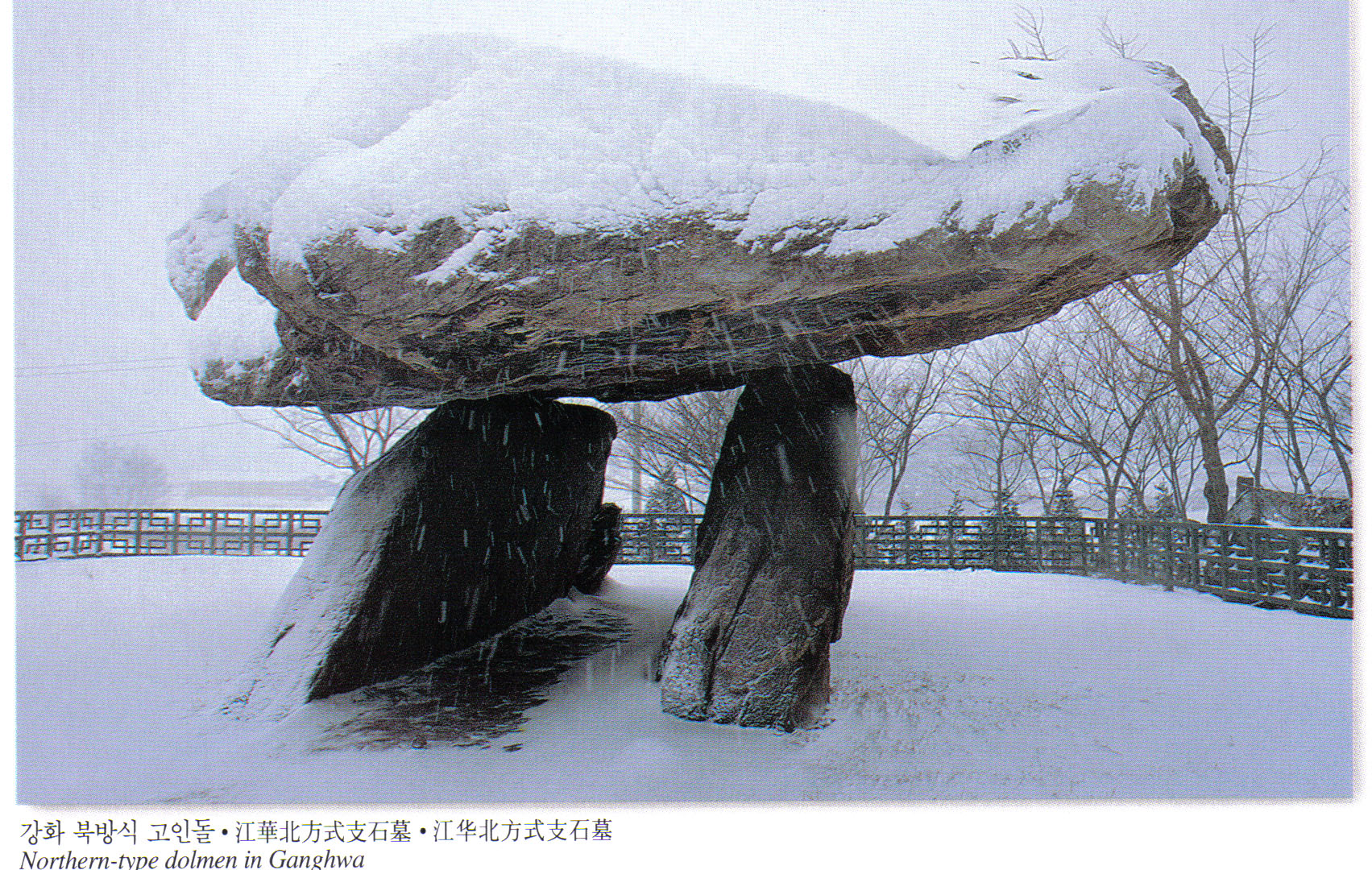

В первом веке нашей эры вслед за Когурё, одно за другим в южной части полуострова появляются еще три корейских государства Пекче, Гая и Силла. Без сомнения, процессы стали следствием расхождения чосонцев и когурёсцев, владевших знаниями, связанным с культурой железного века, по полуострову. К моменту складывания государственных образований, способ существования уже достиг возможного совершенства и нужен был лишь импульс стимулировавший бы переход в новое качество. На всех территориях речь шла о межплеменных объединениях с отработанной системой обороны и строительства. Безошибочным будет предположение, что на корейском полуострове племенные союзы, даже в период неолита, выделялись многочисленностью и организацией. Об этом, наглядно свидетельствуют мегалитовые памятники, в изобилии разбросанные по всему полуострову. Вес некоторых каменных плит достигает 80 тонн. Подобные камни при отсутствии подъемно-транспортных механизмов, можно было перемещать и устанавливать в нужном месте, только координируя действия нескольких тысяч человек и, разумеется, не в ущерб занятиям, связанным с пропитанием. Для сравнения заметим, что вес известных каменных плит английского Стоунхенджа не превышает 4-5 тонн. Мегалитовые памятники Кореи в наши дни также фигурируют в списке Юнеско в качестве исторического наследия человечества.

Распространение железа вызвало революционные изменения в земледелии и стало причиной дальнейшего совершенствования уклада общественной жизни. Исторические записи рассказывают, что основоположники государства Пекче возникшего в начале новой эры стали два сына первого Когуреского правителя Чумона, оставшиеся не у дел, после того как трон был обещан их брату. В поисках своей судьбы, братья вместе с верными вассалами и людьми, пожелавшими разделить их участь, решили поискать счастья в новых местах и основали два государства. Одно из них в знак признания верности 10 присягнувших вассалов получило название Сипче (от Сип – десять). Вскоре после этого произошло объединение с процветающим государством другого брата и свершилось переименование в Пекче (Пек – сто). Легенда, скорее всего, отражает рост могущества одного из королевств и факт вынужденного союза. Наименование государств, кроме прочего, содержит свидетельство укоренения к тому времени ханмунной иероглифической письменности, учитывая использование китайского исчисления.

Организационная структура другого государственного образования Гая, на протяжении всей истории своего существования, представляла собой подобие Швейцарского союза кантонов и основывалось на межплеменном договоре. Занимая сравнительно небольшую площадь в пойме реки Нактон, в районе нынешнего города Пусан, Гая взросло пользуясь выгодами геополитических и климатических условий. Под давлением растущей мощи Пекче в конце 4, в начале 5 века, ей пришлось несколько подвинуться, но те не менее развитая инфраструктура земледелия с главенствующей культурой – рисом, успехи в освоении морских ресурсов позволяли сохранять независимость. Наличие мощного флота способствовало развитию мореплавания и налаживанию тесных экономических связей не только с китайскими государствами и жителями соседних японских островов, но даже со странами Юго-Восточной Азии и Индией. Летописи передают сведения о браке короля Гаи и индийской принцессы из царства Аюта, о том, что на месте ее последнего пристанища была установлена каменная буддийская башенка, привезенная с родины. Сообщают и о большой нефритовом камне, являвшемся собственностью принцессы. Драгоценный камень канул во мраке веков и сложно сказать, насколько предание соответствует действительности, но многое и в наше время выделяет и удивляет в местах, где в прошлом кипела жизнь Гаи. Мифы, элементы архитектуры сохранившихся буддийских храмов, несут в себе отличия, выделяющие их от других памятников Кореи и более характерные для Индии. Говорят, что даже само слово Гая в древней Индии означало рыб. Но современные археологические раскопки показывают, что государство Гая основали, как и другие корейские государства племена осевших кочевников скотоводов.

Во второй половине первого века, произошла интеграция племен в юго-восточной части полуострова и провозглашение государства Сила, с центром в городе Кёнчжу. Исторические легенды обрамляют момент становления всех государств, без исключения. И в данном случае, они несут сходные волшебные черты, объединяющие их с событиями, происходившими в Когуре и Гае. Вот как выглядит репортаж того необычного происшествия в видении древних корейцев.

В незапамятном прошлом, в давние времена, в эти края переселились люди из Чосона и основали в понравившемся им месте 6 поселений. Однажды жители заметили странную картину: в зарослях возле родника то ли коня, то ли дракона с поникшей головой. Безмерно удивленные жители отрядили делегацию из 6 человек и направили их выяснить, что же случилось с животиной. Подойдя к месту происшествия, посланцы обнаружили огромное яйцо дракона, само же волшебное существо бесследно куда-то исчезло. Заинтригованные посланники решили взглянуть на содержимое. Из разбитого яйца показалось человеческое лицо младенца. Считая такое рождение знаковым, нововылупившийся, сразу же единогласно был избран королем. Если король появился из яйца дракона, то девушка, предназначенная стать королевой, из правого ребра дракона, вынырнувшего позднее из колодца. Суженая, при рождении, вместо рта имела некое подобие птичьего клюва который, к счастью, отпал, после купели.

В Древней Корее яйцо явно символизировало нечто большее, чем просто курицу или белок, обтянутый скорлупой, а претензии на место правителя человека, появившегося заурядным способом, вряд ли могли внушить уважение. С поправкой на то, что будущий правитель вышел из чудесного яйца размером с ковш из тыквы – Пак, его так и нарекли. Историки обычно объясняют данные события более скучно и прозаически, как момент установления союза двух влиятельных племен, чьим гербом--тотемом служили источник воды и птица. Правитель Силы первоначально именовался, как распорядитель жертвоприношений, потом верховный вождь, затем как главный правитель и только к 503 году, когда уже неоспоримо наличествовали достижения земледелия, территориальные расширения, знакомство с буддизмом, получил дополнение к своему имени ван – король, уравнявший его в правах с другими правителями. Все эти этапы эволюции, включая запоздалое приобщение к буддизму, подтверждает следование Силы в хвосте событий. Причиной послужило географическое местоположение, из-за чего модные веяния железного века и сопутствующие достижения культуры, имевшие направленность с севера полуострова на юг, несколько запаздывали.

В

королевстве Когуре, в период правления

Сосуримвана (371-384 гг) произошло неординарное

событие, значение которого трудно

переоценить, оказавшее влияние на

последующий ход истории. В 372 году им

был принят буддизм в качестве учения,

способного сформировать единую

государственную идею, унифицировать

мировоззрение подданных и укрепить

устои монархии. Сообщается, что в том

знаменитом году в Когурё прибыли

буддийские подвижники, посланные

китайским государем с подарками,

включавшими скульптуру Будды и драгоценные

книги. Указом короля учредили учебное

заведение в обязанности которого

вменялось подготовка образованных

управленческих кадров. Программа первого

вуза, кроме канонов буддизма предусматривала

изучение учения Конфуция, получившего

известность среди корейцев, по

свидетельствам китайских источников

ещё в3веке до нашей эры в эпоху Чосон. В

Когурё с момента основания государства

пользовались китайской письменностью

и поддерживали тесные торговые и

дипломатические связи с соседями. Здесь

также не могли не ведать об учении

Конфуция, ибо те же международные

контакты обусловливали знание этикета

и церемоний, но официальное включение

в образовательную программу произошло

всё же в 372 т. В это же время началось

строительство двух буддистских храмов,

предназначенных стать светочами учения.

Общее руководство при этом возложили

на прикомандированных наставников,

знакомых с архитектурными тонкостями

проекта. До нас дошло напутствие короля

народу, сопровождавшее открытие новой

эпохи: «Поддерживая Будду, вы обретете

путь к своему счастью».

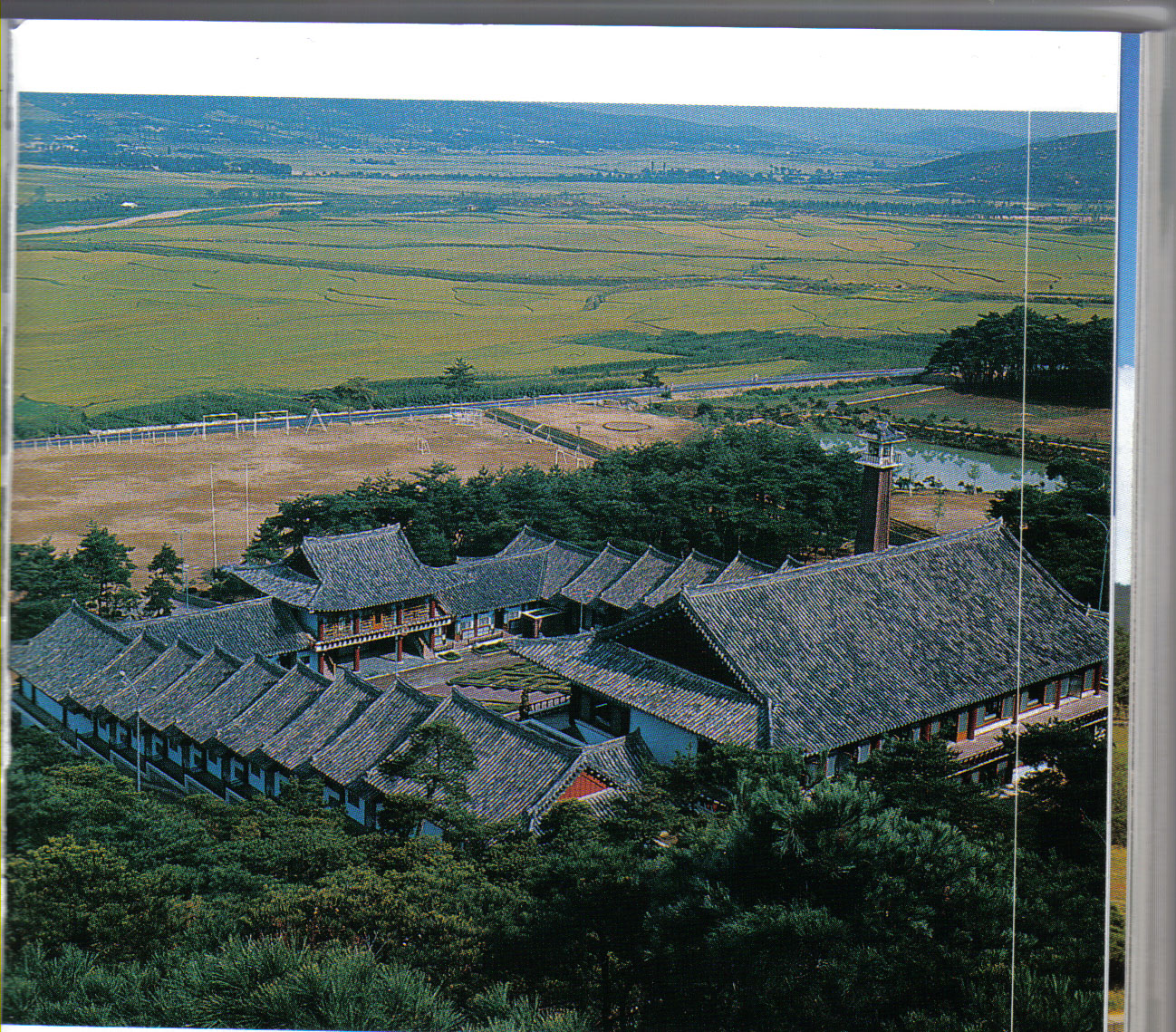

Студенческий городок эпохи «Трех государств!».

Другое корейское государство Пекче, спустя 12 лет последовало по стопам Когурё и в 384 году во время правления короля Чимнювана, из южно-китайского государства, по специальному приглашению прибыл буддийский наставник индийского происхождения Наранантага. Приняв мудреца, король уединился с ним во дворце и много дней и ночей провел с ним в беседах, вникая в тонкости учения. По итогам такого внимательного знакомства, было дано указание: строить храм на горе Хансан (Сеул) и отряжено 12 человек, коим суждено было стать знатоками канонов философско-этического учения. Народ, король призвал оказывать всякую поддержку новому начинанию. Два очага буддизма, вспыхнувшие в Корее, имели некоторые отличия. В Когурё внимание уделяли общественной значимости учения, а в Пекче больше индивидуальной, на то, что человек, вооруженный философией Будды, способен найти правильную дорогу к постижению истины бытия. Относительно точного времени признания достоинств учения Конфуция в Пекче нет сведений. Но основываясь на развитости государственного механизма и японских документах свидетельствующих о передаче в 285году книг по конфуцианству, можно с уверенностью предполагать, что идеи учения обрели прочную почву в Пекче раньше чем в Когурё.

Философско-экзистенциальное учение Будды наделено восхитительной простотой, изяществом, жизнелюбием и не имеет своей целью потусторонние проблемы. Буддизм своей задачей считает объяснение смысла человеческого существования, что сравнимо с поиском места осколка в мозаичной панораме мироздания. Не случайно сам путь к великой истине Будды, наставники объясняют, как терпеливый, вдумчивый труд по изучению множества неприметных фактов и связей, составляющих панораму жизни. Познание, просветление--подразумевает новый взгляд на прежние верования и сознание, объемлющее, пронизывающее мир от незначительного до великого в единстве и связи. Алгоритм постижения имеет явную схожесть с обретением образования, но он выходит за пределы понятия эрудиции учёного и специалиста. Просвещённость, просветление Будды подразумевает круг знаний философского характера позволяющих человеку обрести не навыки и знания конкретного труда, а постижение способа мышления сопоставимого с бесконечностью Вселенной. Буддизм, аналогично даосизму и конфуцианству, никогда не уповая на сторонние откровения, делал ставку на индивидуальное свободное сознание человека. Именно поэтому подвижники указывают, что истина кроется не в образах Будды, символизирующих память об учителе и не в атрибутах храмов. Они изначально обращают внимание на условия независимого настроя разума к восприятию, подобно тому, как учитель объясняет первокласснику, как следует сидеть и держать ручку.

В идеях Будды нет ничего, что указывало бы на их зарождение из озабоченности проблемами бессмертия души или задач гарантирования плодородия, хотя обычно эти банальные мотивы служили первопричиной функционирования популярных идей в то время. О чём наглядно свидетельствуют культ Осириса, Зороастризм, орфизм, иудаизм и христианство.

Фундаментальной философской основой буддизма, служит положение о несамостоятельности, непостоянстве окружающего Мира, отсутствия в нём того, что имело бы независимое, суверенное существование. Отсутствие такого абсолюта, оборачивает, превращает, делает бытие всего относительным, взаимосвязанным, переменчивым. Доступная картина целостности Мира, представляющегося постоянным или преследующим некую цель, на деле является эфемерным представлением нашего разума, иллюзией действительности. Буддизм соглашается с многообразием существования того, что воплощено в формы и события и рассматривает все, как результат бесчисленных отношений нестабильных объектов. Отсутствие самостоятельной сущности обращает всё в промежуточные конструкции в бесконечном процессе потоке метаморфоз-трансформаций. Мир предстаёт, как бесконечный процесс взаимовлияний, взаимообусловленностей. По логике буддизма очередной расклад есть следствие всеобщей нестабильности. Он служит причиной для будущей расстановки-картины и сложно в чём-либо конкретном узреть причину или следствие, так как во всём отсутствует постоянство. Все задано-запрограммировано отсутствием во всем сущем, в чем бы то ни было, своей индивидуальной самобытности, ядра, сути, абсолюта, самодостаточности, которая могла бы противостоять переменам и поддерживать стабильность, демонстрировать вечность субстанции, ибо отсутствует такая субстанция, сущность. «Пустота порождает формы, форма есть пустота». Будда рассматривает мир, как бесконечный процесс изменения.

Это наиважнейший тезис философии Будды, который не замечается многими и не усвоив его сложно понять, увязать остальное. Он объясняет, почему Будда отказывался от обсуждения пейзажа нирваны или образа бессмертного бога. В контексте философии Будды то, что не имеет своего немеркнущего ядра, есть «ничто» и несомненно, было бы странно его изображение того, что не существует. Кажется, что в мире, очерченном буддизмом невозможно познание, но это не так и об этом свидетельствует важная роль отводимая разуму, сознанию человека и принципам суждения, логически увязывающим причину и следствие..

Насколько содержателен буддизм, можно судить по тому, что в Европе некоторые известные философы, даже в 19в. спорили по поводу адекватного восприятия изменчивого материального мира, следуя по стопам Локка, Беркли, Юма, Лейбница, Канта и Гегеля. Отказ Будды от субстанционального понятия в мировом порядке не противоречит выводу Локка. Юм, развивая эмпиризм пришёл к выводу, что чувственное восприятие объектов, не даёт знаний, затрагивающих причины и наши суждения больше основаны на привычном опыте. Буддизм изначально указывает на миражи разума, логично вытекающие из конструкции мира, не имеющего индивидуальной сущности. И всё же, несмотря на отсутствие остатков дымящегося шнура, он считает возможным не только опытное но и разумное познание, и обращает внимание на отношения, связи, достаточные для формирования такого человеческого знания. Эта способность человека, не всегда согласуется с выводами Лейбница, Беркли, и Гегеля считавшими, по разной причине, ограниченными, иллюзорными или фрагментарными наши познавательные возможности. Они считали их неспособными объять весь вселенский комплекс, представляющий подобие непостижимого божьего замысла, бесконечной совокупности самостоятельных душ-монад, или беспредельной Абсолютной идеи. Большинство людей, думаю, согласятся, что сведения об опасности огня не предполагают информацию связанную с химическим составом всех горючих материалов, и не требуют опыта поджогов окружающих предметов, но тем не менее, их можно отнести к области достоверного знания ибо они оказываются достаточными в практической жизни, несмотря на незнание молекулярного строения или загадок Вселенной. Точно также, как знания о человеке, коими мы руководствуемся, не нуждаются в сведениях о всех его родственных связях и отношениях с внешним миром. Мы можем выносить полезные, здравые суждения о многом, независимо от общего объёма знаний. И самое главное, можем без экспериментов, априорно и логически верно делать правильные выводы, затрагивающие этическую сторону проблемы. В этом состоит рационализм и оптимизм буддизма.

Логика буддизма со всей определённостью подводит нас к изучению причины и следствия в том, в чем мы можем действительно достичь успеха, в нашем сознании, в понимании самих себя. Если, в целом, картина мира представляет постоянно меняющийся калейдоскоп, который склоняет к влечениям, наваждениям, вызывая страдания, то осознание, понимание трансформации миража, остаётся единственной реальной опорой человека. Наше сознание то единственное место, где мы можем чётко установить связь между причиной и следствием, между мотивацией поведения и её итогами. При этом явно отпадает необходимость в наделении сознания понятием сущности, ибо изучаются сами причины и последствия.

В видении Будды, всё в этом Мире сравнимо со сжатой рукой, в которой нет ничего и пустым сундуком вопреки ожиданиям кладоискателей, то есть с формой без независимого, устойчивого ядра. Но это не та пустота, которая выступает в качестве абсолютной, самостоятельной сущности, в идеях мыслителей вплоть до И.Канта. Она также невозможна, ввиду обусловленности от тех же причин, на которые акцентирует буддизм. В этом буддизм наиболее соответствует утверждениям современной физической науки считающей пространство, способом существования материи. Пустота буддизма, также является переменной данностью Мира. Даосизм не делает различий между пустотой и содержательностью, считая их взаимообусловленными и нестабильными. Дао берет начало в пустоте и возвращается обратно, что явно указывает на ее потенцию и энергетическую заряженность. Весьма любопытно также, что даосизм рассматривает категорию пустоты, наравне с прочими объектами и обращает внимание, на то, что для использования пустоты-пространства человек возводит стены домов и делает посуду. В религиозных верованиях, утверждая абсолют бога, не замечают серьёзность категории пустого пространства, ибо своим, наряду с творцом, существованием, она подтверждает значимость и подразумевает, как это не выглядит парадоксально, самодостаточность наравне с богом.

Если Гераклит причину того, что «все течет, все изменяется» объясняет горением огня, Платон с Аристотелем усматривают во всём божий промысел, то Будда выводит из свойств материи, отсутствием в ней признаков-качеств, присущих абсолютному бытию. Даже если подобно Платону и Аристотелю допустить, что Бог, в качестве причины и есть тот самый единственный, абсолютный субъект; вечный и неменяющийся, то с позиции Будды сразу же логично возникает вопрос: зачем ему в таком случае вмешиваться в судьбы и события, до коих нет никакого дела? Если же Бог начало истока или цель, то кто же сотворил его? Если следуя по стопам Лейбница считать, что этот Мир обнаруживает кем-то созданную гармонию, то возникают глубокие сомнениям относительно провозглашаемой мудрости и квалификации творца. В любом варианте признания божественного присутствия, отсутствует здравая, разумная точка опоры. Не случайно, к аналогичному выводу, о том, что если и есть Бог, то он скорее погружён в свои мысли и самоустранился от Бытия, включая дела человеческие, пришли многие философы прошлого. В итоге чего И.Кант убедительно устранив возможные мотивы оправдывающие божье бытие, согласился лишь с практической ролью религии, как с плацебо приносящим пользу, благодаря вере в лечебные свойства.

Каноны Будды, не имеют ничего общего с параграфами, пунктами, передаваемого пророками божьего закона-повиновения. Они диктуются не необоснованными мистическими откровениями, а следствиями, вытекающими из опыта, чувств и логического умозаключения. Это делает их, даже в свете современного философского пристрастия и скептицизма, комфортно соответствующими тому, что следует относить к знаниям. Подтверждением служат четыре основные истины, входящие в базис буддизма, кои далеки от символа веры и больше напоминают диагноз врача, логически объясняющего дискомфорт человеческого бытия исходя из непостоянства Мира, ложных устремлений, приводящих к дисгармонии, страданиям и разладу с окружающим миром:

1–В этой жизни человека все обусловлено-детерминировано феноменами, желаниями, пороками, чувствами, от коих проистекают его беды. 2 – Все эти явления не носят абсолютный, неизменный характер и имеют обусловленное существование. 3 – Если зло, само зависимо, обусловлено причинами, то человек устраняя их (условия, способствующие возникновению) может добиться счастья, комфортного бытия. 4 – Для этого следует избрать правильный, восьмеричный путь--блокирующий, преграждающий возникновение зла-негатива в мыслях, словах, поступках. Ограничивать неуемные желания-влечения, стремиться к обретению знаний, мудрости, просветлению, образованию. Восьмеричный путь—это совокупность факторов, правильных в этическом плане. Они включают убеждённость, решимость, единство слова, дела, поведения, стремления, мышления и самоуглубление.

Существуют различные русские интерпретации—герменевтики слова «Будда», они не всегда точно передают его значение. Наиболее соответствующим, адекватным по смыслу синонимом будет «просвещённый». Словарь Даля, слово «просвещённый» трактует, как человек образованный, книжный, с понятиями об истине, доблести, долге, осветлённый, озарённый и освещающий путь. Оно полностью соответствует тому значению слова «Будда», что обретается в буддийских регионах и подводит к постижению, почему буддизм ассоциируется с учением земного учителя.

Будда разъясняет, что ложные представления причиняют страдание и с этим трудно не согласиться. Найдутся ли аргументы оспорить утверждение, что в список, обуславливающий человеческие несчастия, входит невежество, неверные устремления и выводы. Что опора на разум в здравом теле, может открыть тайны бытия и истины, способные укрепить его и осчастливить? Сохранилась легенда, повествующая о том, как Будда, практиковавший продолжительное время методы телесного изнурения, решив омыться, едва не утонул, не имея сил выбраться из воды. Его спасла случайно проходившая дочь местного пастуха и привела в чувство, накормив рисом и молоком. Случай привел к озарению, и Будда осознал ошибочность действий, выбивающих из рук человека его главное и единственное оружие, способное служить светочем жизни – разум. Многие в древности связывали причину человеческого дискомфорта с неуемными потребностями тела и пытались найти выход в голоде и изнурениях, хотя виновность тела, а не духа остаётся спорной. Будда понял, что это путь, ведущий к примирению со смертью, путь пессимиста не обещающий просветлений и открытий, а потому отверг его. Крайности голодания, изнурения тела, скорее подчеркивают упрямство фанатика, чем беспристрастное отношение к жизни и смерти философа, озабоченного поиском истины. Здесь не достает естественного баланса между жизнью и смертью. Из двух путей: низкого потакания своим слабостям и крайнего неблагородного жесткого аскетизма, Будда избирает путь, названный им срединным. Будда проблемой считает не саму жизнь, а отношение к ней, вытекающее из сознания. Он не возводит в трагедию ни жизнь, ни смерть, и в этом его убеждение сходится с взглядами даосов, расценивавшими смерть как естественное продолжение пути – дао.

Не рассматривает буддизм человека и как симбиоз двух самостоятельных сущностей, материального тела и эфирной души. В нем речь идет о человеческом «Я» в разумном и сознательном качестве. В понятии Будды Я--это сознание сконцентрированное на познании, ибо только в такие мгновения человек осознает себя наиболее цельно, как личность. Будда понял, что сущность человека сплетена из его мировосприятия и представляет, нечто схожее с жаром огня в топке сознания. Говоря словами буддийского философа эпохи Хань, Сынчо разум не восприимчив, ибо не имеет ощутимые атрибуты сущности. Точка зрения, явно предвосхищающая мнение Д. Юма об отсутствии психологической субстанции «Я». Невозможность однозначного определения, формулировки «Я» и отсутствия в целом того, что выступало бы за пределы накопленных файлов «впечатлений», «желаний». Каждый имеет некоторое представление о конструкции того, что он принимает за «Я», но чаще всего под понятием «Я», он реально подразумевает отдельные мысли. И безногий и безрукий говорит «Я», подразумевая несуществующую цельность некоей стабильной субстанции. Но существует ли «Я», как единый комплекс? Тезис, в равной мере относимый и к «душе» служит очевидным подтверждением необоснованности религиозных предположений о самостоятельности её конструкции.

Будда никогда не претендовал на место Бога, и не изощрялся в чудесах. Он подобно Конфуцию считал себя учителем, который должен обосновать свои знания перед учениками и незамедлительно доводит до сведения, что не следует ожидать чудес. «Мое учение научит вас совершенной ясности, истинности, цельности, убедительности. Вы поймете, что мир, жизнь являются нескончаемой, бесконечной цепью, состоящих из множества причин и следствий». ( Здесь и далее использованы выдержки из «Будда» Юрчук В.В. Минск.1998г.) Будда далек от того, чтобы требовать неукоснительной веры в свое учение: «Человек должен руководствоваться собственными знаниями, опираться на свой опыт, на то, что выношено собственным Я, все это и поможет ему лучше понимать жизнь» и категорично добавляет: «Наставником человека должны быть сама Жизнь». Вполне очевидно, что в совокупности тезисы содержат открытый призыв к индивидуализму, к тому самому который ведёт к либерализму, ибо самостоятельность поступков подразумевает не только свободу мышления, но и равенство этических полномочий. Такие идеи не исчезают бесследно и весьма важны своими последствиями.

Каждый философ озабочен поисками истин, могущих послужить фундаментом, способным укрепить правоту его предположений. Подобно тому, как заблудившийся путник оглядывает окрестности в надежде увидеть признаки жилья, мудрец, чувствуя потерянность человечества, осматривает Вселенную, пытаясь определить причину печали. Будда не примкнул к тем, кто усматривал в этом божественный промысел, то есть он не стал акцентировать проблему человека с целью окружающего мира, считая её «пустой» и не нужной. Вспомним, что современная наука, изучая природу, тоже не ставит задачу поиска цели, являющейся фикцией исходящей из странностей человеческого разума. Будда, вошёл в число тех, кто интроспектно, обратил взор на внутренний мир человека, его сознание и понял, что источником дискомфорта является разум, и он же может указать выход. Объектом изучения мудреца стало «Я» человека. Он достиг ясного понимания, что наш разум является властелином, инструментом исследования Мира. Будда так характеризует «Я»: «Я – это то, что способно постигать предметы, мир, а наше сознание бестелесно, хотя и существует в самом теле. Это то, о чем мы можем сказать – Я существую, Я присутствую».

Утверждение немногим отличается от выводов французского философа Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Пожалуй, это был один из важных пунктов просветления Сидхартхи Гаутамы, ставшего Буддой. Чтобы понять значение и цену такого философского рационализма, вспомним, как было воспринято аналогичное открытие в Европе. Западная цивилизация, приняв христианство, набросила и шоры, ограничивающие кругозор разума. Только к 17 веку после мучительных поисков приходит к отрезвляющему открытию, что единственно достоверным инструментом исследования непостоянного Мира, служит персональный разум человека.

На смену банальной вере приходит скептический анализ, стремящийся исключить ошибки эмоций и чувств. Рационализм самого Декарта, не идентичен рационализму современности, который не допускает реальность всего того, что не подтверждается опытом и здравой логикой. Он предполагал возможное существование фантомных творений разума и закономерно не свободен от связи с религией. Но сила провозглашённых им принципов такова, что никакие ограничения, путы условностей, уже не в силах сдержать разум мыслителей нашедших точку опоры. Человек всё воспринимает через чувства, эмоции и они всегда будут сопровождать, раскрашивать его отношения с внешним Миром. Декартовский подход не отвергает чувства. Он позволяет здраво вносить долю сомнения в их адекватности внешнему миру и выявляет метод объективной беспристрастности в познании, при использовании коего и скептицизм и уверенность в истине имеют позитивную, ясную и очевидную точку отсчёта: Я могу во всём сомневаться, но только не в том, что в данный момент размышляю об этом!

Рационализм Декарта, питаемый обоснованным скептицизмом, в целом был настолько новым явлением что, придав заряд оптимизма, стал вехой, от которой начинается отсчет современной философии и берет начало мировоззренческая традиция прагматизма западноевропейцев, не полагаться «на авось». Выдающееся событие получило наименование «Картезианской революции». И как показали дальнейшие события, оно стоило того. Семена, брошенные Декартом, повлияли на мышление западноевропейцев и историю развития человечества. Отдавая должное Рене Декарту, невозможно не восхищаться Буддой, за 2200 лет до него озвучившего полезность безусловного рационализма, опоре на разум. При этом благодаря ясности, согласованности, чёткости формулировки основополагающего принципа о причине неустойчивости окружающего мира, последующие логические построения приобрели стройность и убедительность, не потребовав присутствия творца. Между тем то, что очевидно в отношении познания окружающего Мира, не столь убедительно в области этики, ибо сомнительны некоторые априорные и нелогические суждения, без которых она, не может обойтись. Примером служат божьи заповеди, упакованные с желанием попасть в рай. Здесь наблюдается раздвоение ценностей и целей, не имеющих принципиальной связи с реальной жизнью. Учение Будды логично предполагает, что если всё подвержено переменам, мы не можем остановить процесс, но можем управлять им там, где это возможно, в сознании. «Мудрый человек должен быть светильником разума самому себе». «Человек должен учиться тайнам жизни у самого себя, а не слепо верить в другие учения» - такова его уверенность. И это не противоречит современной теории познания, считающей, что человек всё познаёт через свой мир сознания и чувств, а потому ссылка на чей-то высший моральный авторитет в целом не состоятелен. Мы можем предполагать, что другие устроены по нашему подобию, но в целом мы знакомы только с собственным миром мыслей и чувств. Рационализм Будды опирается на опытные знания каждого, что и придаёт его тезисам сходство с выводами практикующегося врача. Любое утверждение Будды рационально подтверждается опыта жизни и объяснимо непостоянством мира из коего вытекают последствия. Учение преследует реальные интересы «Я» и ориентирует стремление человека на взращивание независимой сферы самосознания личности включающей весь Мир, без которой он обречён на участь пленника привычек бытия, суеверий. Это одно из важнейших принципов буддизма, без коей сложно понять установки сон(дзен)--буддизма, почему отсутствует механизм группового просветления и почему всемирно известные, здраво мыслящие люди прислоняются к учению Будды.

Философия Будды всегда обладала достаточной полнотой и прочностью, чтобы быть открытой для критического взгляда. Он призывал своих сторонников не опасаться диспутов. Великие идеи гуманизма обрели значимость, жизнеспособность, благодаря тому, что удивительная простота этических конструкций, соответствуя общечеловеческим представлениям, одновременно была логически убедительна и для взыскательного ума.

Занятый изучением извечных вопросов человечества, волнующих его до настоящего времени, Будда всесторонне анализирует сознание человека. Он обращает внимание на следствия, производные, следующие из зависимого способа бытия мира и миражи неуравновешенного человеческого эго–Я. Всё это сближает буддизм с психологией. Бессмертие в представлении Будды, тоже полно глубинного смысла достойного философа: «… когда же я покину вас, то не стоит вам думать, что мое Я, уже больше не живет рядом с вами. Ведь вы постигли те сутры, законы, истины, которые я открыл для вас и всему миру, поэтому вам и всем людям останется мое учение и посредством моего учения мое Я и будет всегда рядом с вами, поэтому мое Я и не сумеет покинуть вас никогда», - говорит он своим ученикам.

Искусственность, необъективность, излишняя эмоциональность, мистификация, без чего не могли обойтись классические религии, свойства неприсущие буддизму. В нем наоборот обращает внимание обезоруживающая искренность, открытость, честность, справедливость этических построений, отсутствие политических соображений, желания понравиться или навязать своё мнение. Интерес Буддизма ограничивается конкретной земной жизнью человечества. Входя в лоно какой-нибудь религии, человек уже с момента причащения, выразившееся в крещении или обрезании, испытывает некоторое чувство превосходства и избранности над прочими, не имевшими чести пройти подобный обряд, а потому не имеющими шанса обрести счастье в загробном мире. Буддизм не дает оснований для такого снобизма, высокомерия. В нём нет места комплексам, сопряжённым с генетической, врождённой греховностью и проклятьем рода человеческого, усвоенным христианством из иудаизма. Человек прислоняется к буддизму в поисках личных ответов на жгучие вопросы, кои ставит перед ним сама жизнь.

Равенство, ставшее одним из основополагающих тезисов учения, в представлении Будды, понятие глубоко этическое и глобальное. Он считает, что «нет смысла по рождению различать образованных, знатных, богатых и нищих людей, а их необходимо отмечать по их делам в жизни; только благодаря своим делам и жизни человек и может стать образованным, ученым и знатным, и только благодаря своим делам и жизни он может стать низким человеком». В его утверждениях присутствует, по-человечески понятная, логическая очевидность. При этом отсутствует опора на всеобъемлющего, пантеистического Бога стоиков и Спинозы. Кажущаяся простота учения, вытекающая из базовых общедоступных тезисов, ошибочна. Подобно тому, как математика включает не только арифметику, но и высшую математику, так и философия Будды от простых очевидных фактов, берет путь к истокам человеческого разума, сознания, затрагивая вопросы, включенные ныне в сферу интересов аналитической философии, психологии. Возможно, по этой причине считалось, что учение существует в двух вариантах: упрощённом, для восприятия большинством и полном, понятном просвещённым. О философской глубине буддизма свидетельствует понимание необходимости критического восприятия «слова», имеющего склонность, несмотря на скрытую неопределённость, к формированию прочных образов. Именно буддизм наравне с даосизмом Чжуан-цзы, отражает чёткое понимание, того что «слова», не только помогают мышлению, но и вносят заблуждение по причине своей знаковой природы и человеческой привычке воспринимать их без сомнения, подобно «оси Земли», «центру Вселенной» или «душе». «Слово» в буддизме ассоциируется со знаками представления, с именем, с формой индивидуумов, с проницательностью разума и с опорой мысли. Последнее, возможно, самое поразительное и справедливое утверждение. То, которое, способствует точности и глубине сознательного размышления. Бытиё в учении Будды, уподобляется стволу (скандха), где ветвями служат элементы восприятий, ощущений, мышления, сознания. Буддизм впервые, наряду с конфуцианством, обратил пристальное внимание на методы мышления и слова, выделил, те «технологии», которые, позднее выделившись из философии, образовали отрасли психологии и физиологии.

Буддизм не укладывается в русло привычных представлений о религии. Он озабочен вопросами, входящие в философский, а не религиозный круг. Об этом свидетельствует и дошедшая терминология. Даже то, что в переводе привычно звучит как «монах», грешит неточностью. Буддийский аналог, подразумевает разум, интеллект и речь идет о наставнике, учителе, а не об одиноком отшельнике. Разнятся как истоки возникновения, так и цели существования учреждений, где пребывают относимые к монахам. Будда не случайно запрещал употребление слова «брат» при общении, подразумевая его неуместность в общении людей, цель коих образование. Христианских монахов объединяет в большей степени то, что заставляло собираться некогда вместе греческих орфиков, следователей культа Вакха-Диониса, для исполнения мистических таинств, причащения и обретения неких свойств избранности. Хотя, надо отдать должное, в средние века католические монашеские объединения «Св. Доминика», «Св. Франциска», трансформировавшиеся в образовательные центры взрастили немало знаменитых мыслителей, таких как св. Фома Аквинский, Роджер Бекон. Особого внимания заслуживает труд ордена Иезуитов, уделявший особое внимание общественному образованию, взрастившего математика-философа Декарта. Но в целом это редкие лучики света в царстве мрака. Образование, утверждающее зависимость человеческой жизни не от Божьего провидения, а от качества просвещения, явно не укладывается ни в христианские, ни мусульманские каноны. Не случайно, именно с падением авторитета церкви, в Западную Европу приходят мыслители подобные Гельвецию, выводящие человеческое совершенство от совершенного воспитания. Палач сжёгший его книгу, был бессилен уничтожить столь очевидные идеи эпохи Реформации.

Буддийские храмы, изначально возникли из задач просвещения и продолжают оставаться учебными заведениями. Мир сопрягает буддизм больше со словом философия и такой подход справедлив. При всей своей кажущейся простоте канонов, учение требует уяснения структуры и инструментов мышления и как истинная философия не роется в мистическом ворохе. Всё пропитано здравой, объективной логикой правил мышления и основано на восприятии, знакомстве, опыте каждого. С ними редуцируются, согласовываются утверждения учения. Не случайно буддизм не склоняется ни к противопоставлению разума и материи, ни к оттеснению внешних объектов в область несуществующего или неважного. Будда прекрасно осознаёт, что все восприятия; негативные, позитивные и нейтральные, отнюдь не плод ума, а вереница событий изменчивого реального Мира, упакованная в картотеку сознания и, что хаос в ней служит причиной дискомфорта. Понимая, что боль, страдания, во многом определяются трактовкой бытия, не ориентированностью сознания, он обращает внимание на обычные факты жизни, желая раздвинуть мышление от заурядного до великого. Будда понимает, что прекрасные поэмы слагаются из обычных слов, а маленькие слабости оборачиваются большим злом. Этим буддизм отличается от христианских религий, где вера в чудеса легиона святых, зачастую блаженных при жизни, заглушает здравомыслие, а перспектива дискомфортной вечности не пугает верующих, грешащих, пропорционально механизму амнистии. Буддизм руководствуется не грядущим призом, а истинами важными в этой человеческой жизни. В нём изначально присутствовало понимание, что не только распад тела влечет угасание мысли, но и в живом теле может отсутствовать разум. Не случайно буддизм требует обязательной проверки умственных способностей и физического здравия, избравших путь Будды.

Радикальная разница, существующая между буддизмом и классической религией, не ускользнула от взгляда власть имущих, как не могла не озаботить их, ввиду возникающих трудностей внедрения. Содержание учения исключало метод насильственного принуждения: его философское содержание предполагало постоянный анализ и объяснения, почему следует делать так, а не иначе. Думается, что именно философская основательность выкладок Будды, устранила необходимость присутствия PR-менеджера, вроде св. Павла, мудро выправившего узкие, специфические, иудейские наклонности христианства, в расчёте на более широкое интернациональное и партийно-организационное применение. Для распространения своей власти христианская церковь, всегда умело использовала как обстоятельства, так и изящную интерпретацию божьего слова, что, несомненно, поразило бы самого автора тезисов. Не последнюю очередь в укреплении религиозных устоев имел также, банальный инстинктивный страх человека: Как говорил У.Черчилль: «…Бывают времена, когда молятся все…». Такова природа человека и сомнительная польза религии, представляющей силы невежества. Для признания ей, в общем-то, достаточно согласия, а не знаний. Смирение и любовь, возносимые религией в разряд эксклюзивной собственности, вполне могут обретаться вне её сферы. Вера никогда не мешала успешной карьере разбойника и продажного политика. И далеко не случайно современная статистика показывает, что позиции религии прочны в экономически слаборазвитых странах с высоким уровнем преступности и несущественны в высокоразвитых государствах. А может излишняя вера в Бога и препятствует организации земного бытия?

Буддизм не предполагает упований на нечто постороннее, нетерпимость, испуг или просто веру и не обещает благ, но полагается на энтузиазм человечности и беспредельную объективную беспристрастность, распространяемую на весь мир природы. Вера в учение может вдохновить, но не дает надежд на чудеса, на прощение грехов и скорое изменение рулетки судьбы в счастливое русло. Буддизм это опора на собственный разум и ее прочность зависит от уровня просвещенности, умения оперировать знаниями, логически осмысливать, упаковывать и рассортировывать. Пребывание народа в лоне буддизма, всегда предполагает наличие грамотности в обществе и достаточного количества образованных наставников, владеющих темой. И не следует заблуждаться, исходя из внешне незатейливого, специфического убранства некоторых стран, где получил распространение буддизм. Несмотря на непритязательные порядки, преобладающая часть народа с давних пор знала, как обращаться с книгой и искренне почитала учителей-наставников. Без этого невозможен буддизм.

В религии обычно не испытывают настоятельной необходимости в просвещённой пастве. Примером может служить Российская империя, где народ, веками числясь в православии, из поколения в поколение, не имел представления ни о грамоте, ни о книгах. Рабовладельческая система не испытывала нужду в них, а подразумевала обряд причастности: достаточно было ходить в церковь, вносить десятину и молча внимать откровениям священника. Наглядно возможности подобной системы воплотил 20 век в облике коммунистического режима и неграмотных партийных функционеров, смутно представлявших основополагающие тезисы провозглашённой новой веры. Его механизм ставил ту же задачу сдерживания умственной свободы, стандартизации человеческого сознания. Далеко не случайно и нынешние режимы при отсутствии увлекательных идей, связанных с вызывающими доверие целями, прибегают к вуали набожности и советской риторике. Благость Божественного разума, погружённого в размышления о собственной персоне, всегда позволяла воплощать «шкурные» интересы политиков.

Общая идеология, суля снижение объёма выпуска регламентирующих законов, с другой ведет к дискомфорту власти и побочным результатам. Подобное противоречие, обнаружилось ещё в глубокой древности. Выяснилось, что к неудобствам ведут как обилие законов, так и их отсутствие. На это указывал ещё Лао-цзы, говоря, что множество законов ведет к обнищанию народа, а излишняя активность правителей способствует несчастью народа. Не нужно пытаться регулировать всё течение бытия. В данном вопросе должна прослеживаться оптимальная пропорция. Необходимо ограничивать попытки каждого чиновника претендовать на лавры законодателя, что, в конечном счете и приводит к дискредитации, презрению законов, делая необязательным их исполнение. В целом же вопросы унификации мышления, представляли ценность для власти, тем, что обещают более комфортное существование. Под этим углом и следует рассматривать желание властителей, до наших дней выделать старую, побитую молью овчинку.

Выбранное для освящения место, редко бывает пустым. Посев семян буддизма, особенно в Силле, тоже был сопряжен с трудностями. Проблема выступала в форме пустившего глубокие корни со времен неолита шаманизма. В каждом племени, руководствуясь ландшафтом, характером местным духов и озарением шамана, наличествовали свои мнения. Многообразие контрактов с богами и духами вызывали озабоченность правителей, мечтавших о единомыслии подданных, и ничто не могло удержать их настойчивости. К тому же принятие буддизма, сулило немалые дивиденды, уравнивая их в правах с просвещёнными китайскими государями.

Внешний фон и мотивы, сопутствовавшие обретению единых воззрений, всегда имели сходные черты. Вспомним принятие христианства в 988 г. Киевской Русью. Не вызывает сомнения, что к тому времени, вся варяжская сфера, владела информацией о вошедшем в европейскую моду христианстве, благодаря родственным связям со Скандинавией. На рунном камне, оставленном норвежским королем Харольдом Синезубым в 985 г, надпись гласит: «… Я Харольд завоевал всю Данию и всю Норвегию и обратил всех датчан в христианство» («Викинги; набеги с севера» М. Терра. 1996г. С 37). Несмотря на преувеличенность подвигов короля в христианизации, чувствуется, что беспрестанные походы во все уголки Европы, раздвинули горизонты видения, норманнов--викингов--варягов и помогли оценить преимущества единого христианства. Масштаб экспансии норманнов от Америки до Днепра, затронувший Гренландию, Исландию, все уголки Европы, Малую Азию и Северную Африку, вобравший огромный промежуток времени с 7по 12века, остаётся удивительным историческим событием. Он заслуживает пристального внимания, особенно в России, учитывая тот факт, что именно варяги возвели первое государство. Разрушив примитивную родовую и племенную организацию жизни восточных славян, они вывели их на историческую дорогу. Стоит, только исключить ключевую роль варягов, как сразу исчезает то немногое, смутное, что принято считать их формой существования. Ибо нет никаких прямых доказательств их способов бытия, кроме догадок и косвенных замечаний арабских купцов, следовавших в земли норманнов.

Принятие христианства, автоматически придавало оттенок респектабельности любому королевскому дому в глазах Европы. Выбор конунга--князя Владимира вполне объясним, учитывая давние, почти 200 летние связи скандинавов с Константинополем. Нужно помнить и о миссионерской деятельности греков, и «агентах влияния» - многочисленных варягах-наемниках, подрабатывавших на службе императору. Византийская вера скорее была единственной, о которой Владимир имел достаточное представление. Сомнительно, чтобы он разбирался в отличиях западного и восточного течения христианства, тем более, что в то время противоречия не выступали столь остро. В этом вопросе и сегодня блуждают верующие, что не удивительно, учитывая земную подоплёку спора. Не нужно предполагать, что он разбирался в тонкостях иудаизма и мусульманства. Если вести речь о достоинствах, то трудно обойти вниманием тот факт, что это была эпоха расцвета мусульманской культуры, вобравшей в своё лоно наследие предшествовавших цивилизаций: философские идеи греков и достижения индусов в математике, астрономии. Мусульманская цивилизация, обладая интеллектуальным и культурным превосходством, в эту эпоху указала Западной Европе путь из темноты «веков мрака». С того времени история европейской философии, математики, астрономии, химии, немыслима без Мухаммеда Хорезмийского, Авиценны, Аверроэса, Фирдоуси, Хайямы. Таков был исторический «алгоритм». Слово, подразумевающее последовательность, порядок, производное от города Хорезм. Для туземных славянских племён, оказавшихся в то время в сфере норманнов-русов, скорее всего, данные факты, ввиду примитивности сознания, отсутствия письменности, не имели значения. Но их, несомненно, следует помнить тем, кто в наше время строит далеко идущие имперские планы, с участием государств Центральной Азии. Им не следует забывать о таджике Омаре Хайяме, прославившемся как поэт и математик и об узбеке Авиценне из Бухары, чьим трактатом по медицине Европа пользовалась до 17 века, а трудами по философии, немногим меньше. Авиценна обратил внимание на важность закона индукции, что «наше мышление выводит всеобщее из отдельных вещей», на принцип логики, недооцениваемый в то время в Европе. Такие личности не могли родиться случайно, но только на почве, которая удобрялась традициями и уважением к знаниям. Мусульманская религия, потому и объяла стремительно огромный мир, что на деле, наследовала идейные и культурные ценности прежних цивилизаций.

Миф о выборе православия в силу, якобы, превосходств и достоинств, как, например, вольное употребление хмельного зелья, вероятно должны были подчеркнуть личность князя и удовлетворить тщеславие верующих. В нём отсутствует рациональное доказательство превосходства православия. Факты скорее свидетельствуют об ином, о том, как северных варваров, оккупировавшие многие области Европы, без баталий покорила греко—римская культура. Сам же процесс обращения в новую веру, как свидетельствуют предания, сопровождаемый «огнем и мечом», приобрёл оттенки сходства, с внедрением коммунистической идеологии и на деле растянулся на века. Будет справедливым замечание, что задача обретения общего духовно—национального одеяния, церковь волновала больше, чем светские власти, хотя и не получила разрешения в русской бытности. Мусульман трудно было переубедить в силу ряда очевидных достоинств их учения, а малые народы по причине невежества, роднящей их с русским крестьянином. То есть сдерживающими факторами служила социальная система, утверждающая несовместимость сфер пребывания народа и феодальной аристократии, силовые приемы, отсутствие дорог и нулевой уровень грамотности населения. Власти никогда не приходила в голову мысль озаботиться просвещением подданных. С другой стороны, ортодоксальный характер православия не расположенный к творчеству, возможно, и не располагал к другому пути. Тому же содействовало отсутствие предыдущих исторических впечатлений, прочных связей с Греко—римской и Сирийской цивилизацией. Именно эта генетическая родословная и пребывает в основе Западноевропейской цивилизации. Декларируя принадлежность Европе, Россия всегда руководствовалась своеобразными представлениями об Европейской цивилизации и никогда не осознавала где берут начало истоки её культуры.

Церковь, и общество, всегда мало волновали проблемы согласования разума и веры. Метафизические проблемы, беспокоившие европейских мыслителей, обошли Россию стороной. В итоге государство, яро претендующее последние 300 лет на европейскую идентичность, мечтающее на главенствование в мире, так и не обзавелось приоритетной, лежащей в основе всей культуры, философской культурой. Подтверждением служит не только неадекватность действий, но и смутность желаний, выявляемых очередными трудностями. И очевиден факт, что история философской мысли человечества, Европы и Азии, может быть успешно рассмотрена без России, ввиду отсутствия её вклада. Как ни удивительно, но приход христианства вызревшего как часть Сирийского культурного наследия в славянский мир, не сопровождался сопутствующим комплексным идейным и культурным влиянием. Элиту русского общества посетила вспышка некоторого интереса к той же греческой философии и культуре, но случилось это уже в 19веке. Несомненно, прав замечательный историк А. Тойнби в своём труде «Изучение истории», констатирующий, что в русской истории отсутствовало культурное влияние какой-либо цивилизации, а больше преобладало приспособление к суровой среде существования, совмещавшего неудобства северного климата, глухих лесных дебрей и болот между Припятью и Днепром, обозначенных в географии, как Полесская низменность.

Если основой буддизма служит учение о несамостоятельности, непостоянстве Мира, то краеугольным столпом христианства служит христианская догма всеобщей греховности и проклятья окутавшего человечество. Она остаётся главной в метафизике религии и особенно для православия. Сии постулаты надёжно подтвердил Святой Августин в 4 веке. Впрочем, никто из богословов до настоящего и не подвергает их сомнению. Именно болезненная одержимость чувством греха направляет поступки Ф, Достоевского. В его трудах отсутствует стремление к познанию, озабоченность смыслом божественного Логоса, волновавшая философа Платона и св.Иоанна, при написании «Евангелия». Вопросы, мучившие католических философов—схоластов, не трогают православие. Русские мыслители пытавшие увязать этику с религией, подобно штатным функционерам, редко замечали трудностей такого симбиоза. Возможно, первым кто задумался об этом, стал Л.Н.Толстой. Христианскую категорию греха, сложно упаковать с понятием божественного милосердия, и никакая логика не в состоянии связать их вместе. Закономерно, что они обосновываются теми же принципами иудаизма: божественной волей, избранностью и человеческой непостижимостью.

Являясь отправной точкой, «грех» служил объяснением текущих неудач отчаявшихся рабов, надеявшихся, что только развязка сюжета в мире небытия облегчит их участь и объяснял, почему главный персонаж Бытия по-отцовски наказывает розгами любимого сына. Но он слабо растолковывает последующий палегенезис--возрождение человечества, по причине земных несчастий. К тому же, генетический атавизм христианина, наследовавшего грех от Адама, не исключает его высокомерного права пролить бальзам на пылающее гневом чувство ненависти. Наслать чуму, предать анафеме ближнего, сектанта, атеиста и язычника, пообещать всем им нескончаемые муки в потусторонней жизни.

Момент принятия православия, имел важные итоги, отразившиеся в истории русского государства. Речь идёт о препятствиях естественной энергичности человека приведших к культурному, экономическому застою общества, к консервации рабовладельческих отношений до второй половины 19 века и неисчезающих привычках суеверия. Разница между племенами Новой Гвинеи и Бразилии, в той же мере сохранившими веру в колдунов, в амулеты, в кости, прослеживается лишь в том, что там всё же не портят обрызгиванием электрические приборы, машины, пароходы и самолёты.

Лингвисты и этнографы, выражающие восхищение живучестью суеверий, даже пытаются выстроить на этом банальном основании, нечто подчёркивающее эксклюзивную связь с древность, особую мудрость народа или его культурную избранность. Хотя, как показывает жизнь, даже австралийские аборигены, живя в 20веке, продолжали сохранять некоторые знаки, обряды десяти тысячелетней давности. Но если у двух фактов нет различий, отличаются ли они?

Человечество возвело частокол знаков—символов. В них зашифровано всё его знание и неведение. Начиная от слов и букв, кончая обрядами захоронения, вся жизнь человека окружена ими. Православие, безмерно умножило их численность, но так и не отважилось на их изучение, прояснение того, что она считает знаниями, больше полагаясь на чудеса и мощи тьмы святых. В западном христианстве, и в мусульманстве, в отличие от фундаментального православия, присутствовало понимание того, что разум тоже может привести к Богу. Важная роль при этом принадлежала католической церкви, сумевшей воплотить свои вселенские, Римские намерения, с помощью единственно существовавших в то время институтов церковного образования, привлечения незаурядных подвижников и отстранённости от политических баталий. Вряд ли, нужно преувеличивать этот вклад, наделяя её ролью куколки, из которой вспорхнула удивительная бабочка Западной цивилизации. Истории, чаще наводит на мысль, что события складывались вопреки христианству и предположение верно, лишь в смысле причины генезиса и катализатора творческой идеи. Святые писания, допуская многообразие толкования, в реальности никогда не ставили задачу земного прогресса и сложно представить нечто, представляющее симбиоз науки и религии, на возможность чего намекают некоторые нынешние церковные функционеры. Безграничная власть религии, в лучшем случае, низвела бы жизнь до пасторального пейзажа. В худшем, учитывая мутационные способности куколки, целью всего общества стало бы строительство пирамид в предвкушении царства божьего.

В отличие от Запада, Руси декларировавшей своё согласие с христианской верой, пребывая в привычных неизменных условиях, не требовалось держать скорый ответ на вызовы климатические или человеческие. Актуальность нового мышления, новых действий, не подтверждаемая ситуацией, была не столь очевидна. Возможно, это и объясняет слабость русского христианства изначально и поныне, чему свидетельствуют устрашающие усилия князя Владимира, труды Сергия Радонежского, итоги реформ патриарха Никона, революционные потрясения и качественное падение православной сферы. Не следует думать, что антирелигиозный успех большевиков был случаен. Они не являлись пришельцами иного мира, а были частью этого же, не слишком озабоченного христианской метафизикой народа. В свою очередь их поражение без боя, имело ту же подоплеку.

Буддизм, имеющий статус одной из самых многочисленных религий, был всегда далек от ортодоксально навязчивого и религиозного уклона. Её подвижники по сей день рекомендуют при выборе веры руководствоваться не чьим-то авторитетом, а собственной поиском. Будда никогда не претендовал на звание Бога. В его деяниях нет места чудесам, как нет и подчеркивания святости происхождения. Вспомним, как Будда в ответ на просьбу матери воскресить её ребёнка, просит принести горсть горчичных семян взятых в той семье, которую минули несчастья, коей неведомы горести потерь. В буддизме нет места просто «вере» и отсутствуют молитвы, ибо нет Бога. А потому всё, что касается атрибутов, больше относится к принципам, инструментам мышления и к утвердившимся местным человеческим представлениям о способах настройки разума. Будда для буддистов, всегда оставался великим человеком, заслуживающим вечной памяти, уважения, восхваления, но не Богом. Учение требует постоянной работы ума на предмет сопоставления, согласования и анализа. В нем нет семян агрессивности и нетерпимости. Сам Будда обращает внимание, что не стоит прилагать усилий на убеждение противника или глупца. Это уже скорее платформа атеиста. Вспомним, с каким неистовством ополчается церковь, даже в наши дни, против неверующих и так называемых сект, хотя большинству народа нет до них дела. Как говорил тот же Т. Джефферсон: «Мне не наносит никакого ущерба утверждение соседа, что существует двадцать богов или что бога нет. Это не затрагивает моего кармана и не переламывает мне ноги».

История буддизма со времен первого буддийского государства царя Ашоки в 3в. до н.э. подтверждает конформизм учения. С буддизмом мирно уживаются прочие религии и немыслимы связанные с ним крестовые походы за веру. Буддизм не утешает ни вечной жизни, ни прощением грехов. В этом плане буддизм можно рассматривать, как самую оптимистическую философию с чертами, роднящими ее с воззрениями стоиков. У человека не так уж много радостей в этой жизни, но поведение человека на протяжении его бытия, должно быть полно достоинства, благородства, человеколюбия, преисполнено справедливости и добродетельно. Она не призывает массы приступить к немедленной перестройке Мира, а в унисон мнению Конфуция, в первую очередь подразумевает усилия личного самосовершенствования. Такая установка и понуждала монархов изыскивать методы популяризации, непривычные для авторитарного правления.

Инициатива не сдерживалась представлениями виноватости, проклятия, обречённости рода человеческого, возникшей из жизненных тягот древних иудеев. Не находя объяснения своим бесконечным страданиям, мытарствам, они пришли к выводу, что виной всему их врождённые грехи, за которые и подвергаются наказанию. Впрочем, не только жизнь бесправного раба, представляет аллегорическую чашу полную смеси горьких разочарований и потерь. Как свидетельствует Евангелие, испробовав содержимое человеческого бытия, даже Бог пришёл к выводу о невозможности воплощения своих архитектурных концепций на земном фундаменте. Жизнь всегда требовала величайшего мужества, терпения и бесконечно прав выдающийся философ Б. Рассел в своём замечании, что «…Есть мужество переносить бедность, мужество переносить насмешки, мужество переносить враждебность толпы. Здесь даже самые храбрые солдаты оказываются в жалком положении. И главное—есть смелость спокойно и сдержанно думать перед лицом опасности, сдерживая порыв панического страха или ярости». Скорби обычно превосходят радости, и как бы долго не разматывалась нить судьбы человека, такой банальный итог, остаётся аксиомой. Выводы людей веками пребывавших в беспросветном рабстве вполне объяснимы необходимой мотивацией жития. Но не находят оправдания в свете нынешних представлений человечества. Негатив понятия греха, обусловлен тем, что он основан на страхе и пакует воедино ненависть и предопределённость. Всё пребывает в руках Бога и не зависит от воли или ума человека. Такая установка долгое время сдерживала потенциал общественного развития и не случайно, именно скептицизм эпохи Возрождения, послужил движителем экономического и культурного подъёма Западной Европы. Присутствующее в буддизме учение о карме, далеко от понятия греховной предопределённости, этаком вечном, несмываемом природном пятне. Рассматривая жизнь, как изменчивый процесс беспрестанного взаимодействия, взаимообусловленности нестабильных форм, в число коих входим и мы, буддизм утверждает относительную стабильность разума, его способность служить точкой опоры в потоке становления, пока пролетает наше земное бытие. Истины буддизма понятно и ясно указывают на зависимость человеческой жизни, от взглядов на неё и отношения к ней. И в этом обнаруживается свобода разумной воли. Буддизм это прямой призыв к человеку вести достойный, активный образ жизни, зная и конечность своего существования и незащищённость от невзгод.

Отличительной чертой буддизма является провозглашаемое равенство всех людей и его равнодушное отношение к миру бестелесных духов и богов. Подобное равнодушие, возможно, и стало причиной того, что приход учения в мир древних корейцев, не вызвал переполоха как среди них, так и среди шаманов. Исторические документы утверждают, что множество шаманов и шаманок, потому как профессиональной особенностью ремесла, издревле было наличие значительной доли лиц женского пола, поддержали учение. Простой народ понял смысл учения, как средство необходимое для достижения личного благополучия. Народное мнение исходило из убеждения, что приобщение к буддизму способствует удаче и успеху в жизни. Знать охотно принималась за изучение учения, считая, что подпитка из кладези мудрости, рельефнее подчеркнёт ее избранность и право на власть. К тому же без знаний этики буддизма, претензии на должность в административных структурах становилась немыслимой. В аристократической среде тоже существовало поверье, что буддизм гарантирует безопасность страны и личное благополучие. Буддизм не имел противников и не испытывал противодействия. Идеи формировали ауру, располагающую к интеллектуальному интересу, что подтверждает и процесс обретения пристанища в умах людей в Китае, где к тому времени уже много веков сознание общества опиралось на близкие по духу, каноны даосизма и конфуцианства. Следует заметить, что в огромном, многонаселённом Китае ни одно учение никогда, не могло обрести абсолютную власть. Историки, проецирующие идеи, часто забывают об этом.

Существует предположение, что философия Будды пришла в Китай на рубеже двух эр по караванному маршруту Великого шелкового пути и как ни удивительно, но это были не индийцы, а уроженцы Средней Азии, из Самарканда, Бухары, Термеза и Кучи. В связи со столь необычной географией учения, хотелось бы обратить внимание, что до арабских завоевательных походов нормы буддизма, а не ислама определяли жизнь народов Средней Азии. О развитости экономических и культурных контактов той далекой эпохи, степени незаурядности личностей воплощавших эти связи, можно представить на примере бытия известного буддийского просветителя Кан Сен Хуэя жившего в III веке и имевшего отношение к переводу учения с санскрита на китайский язык. Его родители являлись уроженцами Самарканда, что говорят, и послужило причиной принятия им фамилии Кан, на китайский манер. Так уж сложилось, что родители будущего философа переехали на жительство в северный район Индии, а далее по торговым делам последовали во Вьетнам. Из Вьетнама молодой человек, получивший прекрасное образование, уже самостоятельно перебрался в столицу китайского государства «У», в известный и знаменитый город Нанкин. В Нанкине он, со временем основал буддийский храм и принялся преподавать желающим премудрости учения. Биография Кан Сен Хуэя, кроме прочего, свидетельствует о высоком культурном уровне Средней Азии, о развитости международных экономических обменов в ту эпоху и значимости этого региона на протяжении тысячелетий, служившего мостом и перекрестком между Востоком и Западом, о чём тоже иногда забывают. Обретя в новых местах национальное одеяние, украшенное орнаментом даосизма и конфуцианства, буддизм существенно обогатил все стороны жизни народов Дальнего Востока. Без удивительного буддийского узора, невозможно представить дальневосточные цивилизации. Начиная с конца 14 века, буддизм в Корее был оттеснен на второй план, а на первый вышло конфуцианство, знакомство с которым произошло еще в 3 веке до нашей эры. Это событие не означало ухода буддизма в прошлое и забвения его канонов, тем более что официальная установка никогда не сопровождалась, репрессивными мерами. Положение послужило тому, что буддизм оказал влияние на конфуцианство, на пришедший позднее католицизм, атеизм и продолжает играть важную роль. В дальневосточных странах все учения получали право на жизнь, а их взаимодействие приводило к новой версии. В каждой стране по-своему неповторимо и самобытно, подобно чайной церемонии. Иногда это приводило к очень схожему итогу, как в случае Кореи и Японии, что, однако, не значило, что путь был одинаковым.

Распространение буддизма привело к расширению культурных связей и развитию литературы, устного народного творчества, философии. В Корею пришли сюжеты индийских, китайских легенд, сказаний, притч, которые трансформируясь, принимали национальную окраску. Буддизм оказал неповторимое очарование на развитие поэзии, искусства, где прослеживается своеобразная присущая только Востоку мироощущение в отношениях человека и природы. Идеи причинно-следственных законов кармы, способствовали возникновению повествований с необычным сюжетом. Богатое литературное накопление Китая в добуддийскую эпоху, вызвало новый интерес с приходом буддизма и стало той питательной средой, из которой черпала силы корейская литература.

Оптимизация управления из коей возникает понимание важности общей идеологии, является частью комплекса. Наглядно подтверждает сказанное и история корейских государств. На начальном этапе они представляли межплеменные союзы, и распорядок жизни больше зависел от волеизъявления вождей, чем от желания короля. В течении продолжительного времени самой насущной задачей являлось укрепление режима личной власти монарха. Успешные военные походы, раздвигавшие территориальную сферу власти короля, мало что меняли. Множилось число вассалов, но не всегда прочность государства. Короли не могли не осознавать, что упор только на силовые методы не обеспечивает надежное решение проблемы. Воды вылилось достаточно, прежде чем почувствовавшие свою мощь монархи решили, что пришла пора приступить и к административным реформам.

В Когурё имевшая, опережавшие соседей достижения, осмелились на это только к концу второго века. В период правления короля Когукчонвана (179-197 гг) провели административное деления на 5 областей, управляемыми назначенными из центра чиновниками. С целью ослабления местной знати и увеличения налоговых поступлений провели расследование и освобождение мелких землевладельцев, попавших в крепостную зависимость. Реформа имела успех и значительно укрепила королевскую власть, что позволило перенести внимание на внешние вопросы. На протяжении 3 и 4 веков идет динамичная, активная работа по «округлению» владений. В начале 3 века покоряются северо-восточные районы полуострова, населенные племенами окчо. В 313 году присоединяются остатки территориальных приобретений в пойме Тедонгана (Пхеньян), захваченных когда-то ханьской империей и числящейся в китайском управлении.

Вершиной триумфального шествия Когурё становится 5 век. Вступивший на престол в 391 году 18 летний Квангетован по праву гордился своими делами и оставил наследнику Чансувану в 413 году обширные владения, включавшие на севере Ляодунский полуостров, часть Маньчжурии и Приморье. На юге собственность монархии простиралась почти до 36 параллели. Соседи Пекче и Силла были оттеснены с ощутимыми территориальными потерями. Пекче потеряла обжитой район в пойме Хангана вместе с Сеулом. С целью оптимизации управления, ослабления влияния местной аристократии, укрепления центральной власти, при новом короле Когурё, происходит перенос столицы с севера на юг в Пхеньян. Качественные перемены, подобные тем, которые переживает Когурё, происходили и в других корейских государствах, чему способствовало наличие выхода в море и связь с китайскими государствами.

Синхронно с достижением зрелости, ростом могущества, разгорались и угли взаимного соперничества, подогреваемые амбициями королей. К концу 5 века не остается в стороне и Силла, с чем уже приходится считаться и брать во внимание при раскладе политического пасьянса. При первой же подвернувшейся возможности, используя вражду между Когурё и Пекче, Силла спешит сбросить вассальные путы от Когурё и заключает союз с Пекче в 433 году. Теплые добрососедские взаимоотношения поддерживаются на протяжении 120 лет, предоставляя очевидные выгоды против экспансии Когурё и. временами, скрепляются брачными узами между правящими королевскими домами. Трогательная дружба политиков всегда имеет расчет и направленностью. Такова истина старая как мир.

В 540 году в Силле на трон садится незаурядный государственный деятель король Чинуньван (540-576 гг). Новый монарх, несмотря на юный 18 летний возраст, проявил энергичные действия по укреплению боеспособности армии и королевской власти. Впервые в корейской истории, он создал государственные надзорные органы контроля за работой административных структур и чиновников. Отчитывалась эта древняя «прокуратура» только перед королем. Летописи сообщают, что молодому королю в проводимых реформах, очень помогали советы матери. Король Пекче Сонван, полагаясь на благополучное положение внутри государства и крепкие союзнические связи с Силлой, приходит к выводу, что пришла пора вернуть утерянные в прошлом земли на севере, в русле реки Ханган (Сеул).

Когурё очень озабоченное сгущавшимися тучами возможного противостояния с новой китайской империей Су, объединившей страну после 360 летнего периода конфликтов и раздельного жития, не ожидало войны на юге. Расчет оказался верен: Когурё не смогло удержать внезапный натиск и Пекче в союзе с Силлой, действительно без особых затруднений вернуло свои старые владения. Благодушно почивая на лаврах победы, король Пекче непростительно расслабляется и теряет бдительность. Чем незамедлительно спешит воспользоваться король Силлы, пришедший к выводу, что такой богатый район с выходом в Западное море, способный открыть блестящие перспективы для всесторонних связей с Китаем может значительно укрепить положение его государства. Стремительный, вероломный удар отбрасывает Пекче на исходные рубежи, и спорная территория попадает под власть Силлы. Вместе с неожиданным концом многолетней дружбы королевских семейств, политическая ситуация приобрела новый облик, а вчерашние противники Пекче и Когурё, усматривая в ней угрозу собственной безопасности, начинают поиск путей улучшения взаимоотношений. Тем временем король Силлы, продолжая развитие успеха, добавляет к своим владениям Гая и юго-восточные земли Когурё. Довольный проделанной работой, король велит запечатлеть события в каменных плитах, возведенных в разных местах государства, чтобы служили они назиданием потомкам и помнили те о подвигах монарха.

Вместе с упрочнением положения Силлы, к концу 6 века произошло резкое изменение общей геополитической обстановки, связанное с очередным объединением разрозненных китайских государств в единую империю Су. Основателем новой империи стал Мунче, вошедший в историю как полководец, наделенный военными способностями, и как администратор, чьи реформы обрели признание далеко за пределами Китая. В список его распоряжений вошло; унифицирование денежного обращения, введение подоходного налога, исключающего льготы для аристократии, и регулирование алкогольных обложений. Особое внимание император уделил вопросам военного планирования. При нем строились оборонительные сооружения, прокладывались дороги, рылись судоходные каналы, а в стратегически важных местах закладывались склады с резервом продовольствия.

В эпоху Су по велению императора повсеместно на административные посты стали назначать людей, прошедших курс обучения и выдержавших экзаменационные требования. Событие не претендовало на абсолютное ноу-хау. Идеи конфуцианства практиковались давно, с конца 3 века до н.эры, с эпохи династии Хань, благодаря чему вторая китайская империя имела долгую 400 летнюю судьбу. Новшество распространившись, совершенствуясь теоретически и организационно, просуществовало в Китае и Корее до начала 20 века. В некотором смысле, можно считать, что оно живет и сейчас во всем мире. Запад обязан этим Англо-голландской «Ост-Индской компании», познакомившейся с порядком назначения руководителей в Китае в 17 веке. Она поспешила распространить его для своих сотрудников, и опыт стал достоянием Европы.