- •На рис.В5 приняты следующие обозначения.

- •Укузел коммутации. Задачи узлов коммутации:

- •Например:

- •Эмвос основана на трех базовых понятиях:

- •Помехоустойчивое кодирование

- •1.1 Основные определения

- •1.1.2 Понятие о корректирующих кодах

- •Линейные коды

- •1.1.3 Построение линейных кодов

- •1.1.4 Обнаружение и исправление ошибок. Декодирующее устройство

- •1.1.5 Примеры линейных кодов

- •1.2 Циклические коды

- •1) Полиномы Pr(X) должны быть неприводимыми, т. Е. Не делиться ни на какой другой полином;

- •1.2.1 Выбор образующего многочлена

- •1.2.2 Базис циклического кода, формирование кодовых комбинаций

- •1.2.3 Синдром циклического кода и его свойства

- •1.3 Коды боуза - чоудхури - хоквингема

- •2 Логическая архитектура информационных сетей

- •2.1 Архитектура эмвос

- •1.5 Международная стандартизация в области сетей эвм

- •1.6 Логическая архитектура сетей

- •1.6.1. Понятие логической архитектуры сети

- •1.6.2. Первые вычислительные системы и одноранговая архитектура

- •1.6.3 Классическая архитектура "клиент-сервер"

- •1.6.4 Архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии

- •3 Основы аналоговых и цифровых каналов инфокоммуникационных систем

- •3.1 Уровни передачи

- •2.2 Остаточное затухание

- •2.3 Электрические характеристики каналов

- •2.4 Этапы формирования цифрового сигнала

- •2.5 Временное группообразование

- •2.5 Принципы объединения и разделения цифровых потоков

- •4 Транспортные технологии ис

- •4.1 Соединения и каналы

- •3.1.1. Коммутация каналов и пакетов.

- •3.1.2. Датаграммы и виртуальные каналы.

- •3.4 Технологии глобальных соединений

- •3.4.1 Сеть Internet и технология internet.

- •3.4.2 Технология vpn

- •3.4.2.4 Технология X.25

- •3.4.2.5 Комбинированая технология через телефонные сети, Internet и сети с коммутацией пакетов

- •3.5.2 Технология Frame Relay

- •3.5 Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии

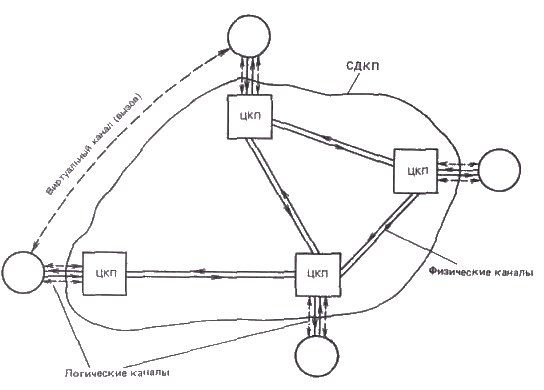

3.1.2. Датаграммы и виртуальные каналы.

Как правило, СДКП обеспечивает два режима обслуживания: датаграмм и виртуального вызова (канала). Разница между ними аналогична разнице между обменом сообщениями посредством посылки писем и посредством телефонного вызова. В первом случае письмо, содержащее сообщение, рассматривается почтовым ведомством как самостоятельный элемент, поставка которого независима от любых других писем. В случае же телефонного вызова сначала в сети устанавливается коммуникационный путь и только потом имеет место обмен сообщениями.

Служба датаграмм аналогична посылке сообщений с помощью писем, так как каждый пакет, поступающий в сеть, рассматривается как самостоятельный, замкнутый элемент, никак не связанный с другими пакетами. Каждый пакет просто принимается и передается дальше только что описанным методом, и, следовательно, служба датаграмм используется главным образом для передачи коротких однопакетных сообщений.

Если пакет содержит несколько сообщений, то, как правило, применяется виртуальный вызов. Он аналогичен передаче сообщений с помощью телефонного вызова, так как до посылки какой-либо информации (пакетов данных), связанной с вызовом, исходный ООД сначала передает своему локальному ЦКП специальный пакет запроса, который помимо сетевого адреса приемного ООД содержит определенный номер, называемый идентификатором логического канала (ИЛК). Сначала ЦКП отмечает у себя этот идентификатор, а потом, как и ранее, передает пакет дальше по сети. В приемном ЦКП пакету запроса на вызов присваивается новый ИЛК, после чего пакет передается затребованному приемному ООД. Далее, если вызов принят, вызывающему ООД возвращается соответствующий ответный пакет. Говорят, что в этот момент между двумя ООД установлен виртуальный вызов. Затем наступает фаза передачи данных и всем последующим пакетам данных, связанным с этим вызовом, на каждом из интерфейсов подключения к сети присваиваются те же идентификаторы. Таким способом и исходный, и приемный ООД могут легко различать пакеты, поступающие по одному и тому же звену, но принадлежащие разным вызовам. Таким образом, пакеты, принадлежащие одному и тому же вызову, могут быть переданы пользователю (транспортному уровню) в том же порядке, в котором они были введены. Связь между логическим и виртуальным каналами можно проследить по рис. 3.3.

Рис. 3.2- Логические каналы и виртуальные вызовы

Может показаться, что виртуальный канал совпадает с соединением, установленным в сети с коммутацией каналов; между тем виртуальный канал, как это следует из самого названия, — чисто концептуальное понятие. Более того, поскольку СДКП может дополнительно использовать процедуры управления потоком и ошибкам и как на пакетном уровне, так и на уровне звена, класс служб, поставляемых виртуальным каналом, очень высок. Это обеспечивает очень высокую вероятность того, что все пакеты, относящиеся к некоторому конкретному вызову, будут доставлены без ошибок, в правильном порядке и без дубликатов. Обычно после обмена всеми данными, связанными с вызовом, виртуальный канал и соответствующие идентификаторы логического канала освобождаются. Однако виртуальный канал может быть сохранен, так что пользователь, нуждающийся в частом общении с другим пользователем, не будет вынужден устанавливать виртуальный канал каждый раз заново. Это называется постоянным виртуальным каналом, и хотя пользователь должен платить за это средство, стоимость каждого вызова определяется только объемом переданных данных. Как отмечалось выше, для сетей с коммутацией каналов, как правило, плата зависит от дальности и длительности вызова.

Одним из старейших методов передачи данных является использование выделенных каналов связи [7]. Оператор связи выделяет фиксированный канал, который постоянно доступен для передачи данных с определенной скоростью. Изначально выделенные каналы связи использовались только для осуществления связи между двумя точками (то есть для связи типа точка-точка). Однако в настоящее время применение интеллектуальных устройств, таких как маршрутизаторы, позволяет осуществлять динамическое управление полосой пропускания между несколькими пользователями, что необходимо при организации связи двух локальных сетей.

Каналы связи подразделяются на аналоговые и цифровые [4]. Для передачи компьютерных данных по аналоговому каналу необходим модем, который преобразует цифровой сигнал в аналоговый. На другой стороне канала такой же модем производит обратное преобразование. Из-за достаточно больших помех в аналоговых каналах существует вероятность искажения или потери при передаче данных. По этой причине такая связь в настоящее время ограничена скоростью 33.6 Кбит/с (причем только на выделенных аналоговых каналах с высоким качеством), Напомним, что для передачи речи по каналам связи используется диапазон частот от 300 до 3.1 КГц. До последнего времени скорость передачи данных 33.6 Кбит/с была максимальной, так как вплотную приближалась к барьеру в 35 Кбит/с, установленному законом Шеннона [9] для стандартных телефонных каналов шириной 3.1 КГц. Совсем недавно четыре компании (Rockwell Semicoductor System, Lucent Technologies, U.S. Robotics и Motorola) объявили, что сумели преодолеть ограничения закона Шеннона и достигли скорости передачи данных в 56 Кбит/с, правда, только в одном направлении (от АТС к абоненту).

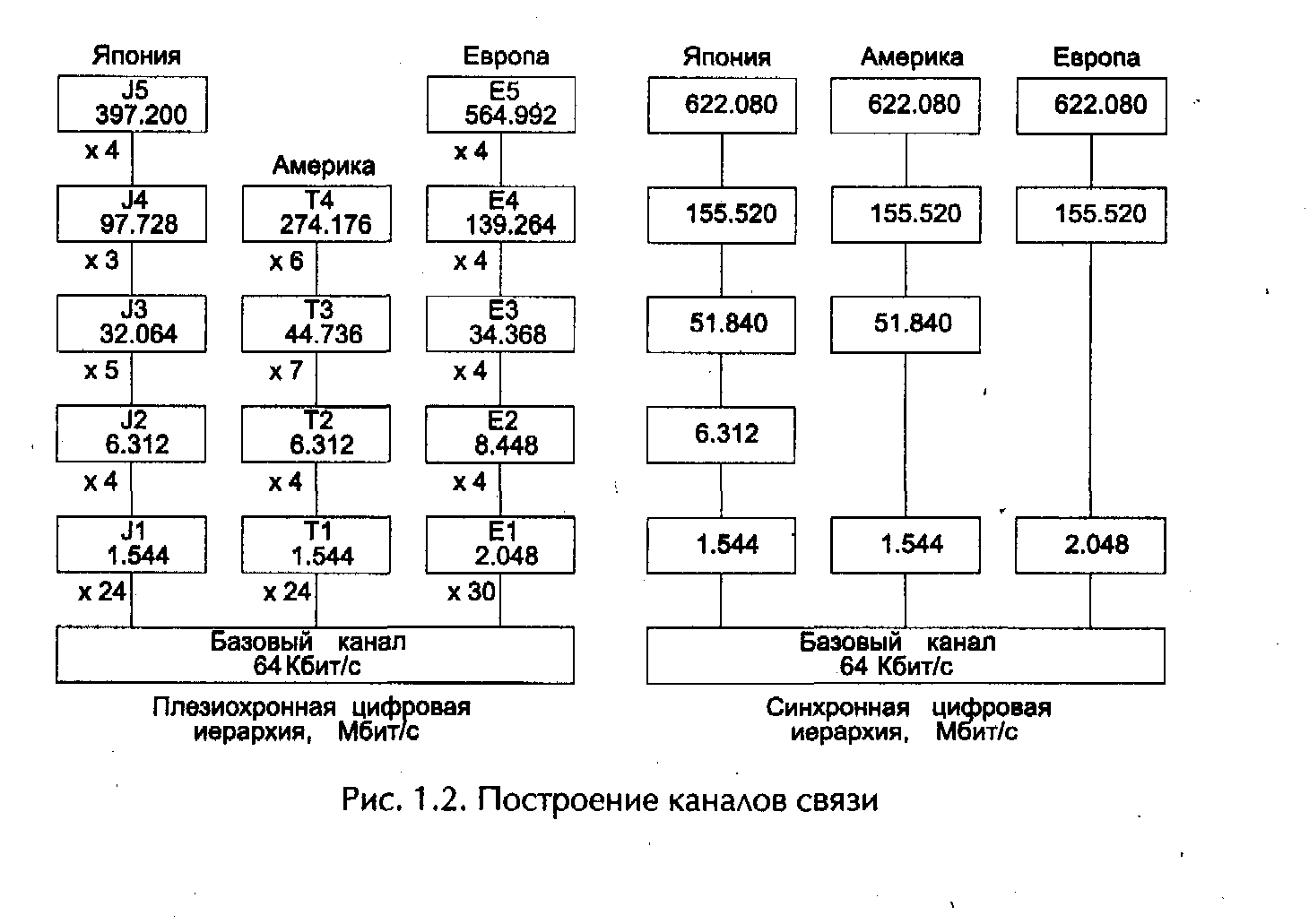

Учитывая такие ограничения, широко используется метод передачи оцифрованного сигнала по аналоговым каналам связи [5]. Согласно этому способу данные кодируются цифровым методом и непосредственно передаются в канал. При модемной связи цифровые данные на входе преобразуются в аналоговый сигнал, передаваемый по каналу связи. В этом и состоит отличие двух методов. Для передачи цифрового сигнала используется канал со скоростью 64 кбит/с, который называется основной цифровой канал (ОЦК). На основе этого базового канала формируются другие каналы, с более высокими скоростями передачи. Путем объединения (уплотнения) 30 каналов ОЦК получают первичный цифровой канал (ПЦК) со скоростью передачи 2048 кбит/с. Далее с коэффициентом 4 формируются каналы, содержащие: 120 ОЦК (8448 кбит/с); 480 ОЦК (34368 кбит/с) и т. д [2].

Цифровые каналы связи (Dataphone Digital Service — DDS) не требуют преобразования цифровых сигналов в аналоговые. Оконечное оборудование таких каналов ориентировано на работу только с цифровыми сигналами. Цифровые каналы строятся на принципах плезиохронной цифровой иерархии (PDH) и синхронной цифровой иерархии (SDH) [7]. На рисунке 3.3 показаны схемы построения таких каналов, принятые в разных частях света.

Основным недостатком связи по выделенной линии (по сравнению с такими технологиями, как Frame Relay или Х.25) является ограниченная коммутируемость. Например, если необходимо связать друг с другом пять удаленных офисов, то это потребует десять (4+3+2+1) выделенных линий связи. При этом динамическое выделение полосы пропускания может достигаться только при использовании мультиплексирования, а изменение настроек системы мультиплексирования может занять от нескольких минут до нескольких часов. Невозможно достичь выделения требуемой полосы пропускания за несколько миллисекунд, как в случае использования Frame Relay. Однако выигрыш от использования выделенных линий не стоит недооценивать, так как оборудование для них очень широко распространено.

Рисунок 3.3 – Построение цифровых каналов связи

3.2 Классификация методов удалённого доступа

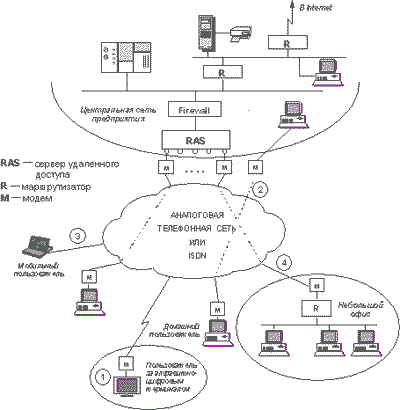

Удаленный доступ - очень широкое понятие, которое включает в себя различные типы и варианты взаимодействия компьютеров, сетей и приложений [3].

Если рассматривать все многочисленные схемы взаимодействия, которые обычно относят к удаленному доступу, то всем им присуще использование глобальных каналов или глобальных сетей при взаимодействии. Кроме того, для удаленного доступа, как правило, характерна несимметричность взаимодействия, когда с одной стороны имеется центральная крупная сеть или центральный компьютер, а с другой - отдельный удаленный терминал, компьютер или небольшая сеть, которые хотят получить доступ к информационным ресурсам центральной сети. Количество удаленных от центральной сети узлов и сетей, которым необходим этот доступ, постоянно растет, поэтому современные средства удаленного доступа рассчитаны на поддержку большого количества удаленных клиентов.

На рисунке 3.4 приведены основные схемы удаленного доступа, отличающиеся типом взаимодействующих систем:

терминал-компьютер (1);

компьютер-компьютер (2);

компьютер-сеть (3);

сеть-сеть (4).

Первые три вида удаленного доступа часто объединяют понятием индивидуального доступа, а схемы доступа сеть-сеть иногда делят на два класса - ROBO и SOHO. Класс ROBO (RegionalOffice/BranchOffice) соответствует случаю подключения к центральной сети сетей средних размеров - сетей региональных подразделений предприятия, а классу SOHO (SmallOffice/HomeOffice) соответствует случай удаленного доступа сетей небольших офисов и домашних сетей.

Схемы удаленного доступа могут отличаться также и типом сервиса, который предоставляется удаленному клиенту. Наиболее часто используется удаленный доступ к файлам, базам данных, принтерам, обмен с центральной сетью сообщениями электронной почты или факсами.

Особое место среди всех видов удаленного доступа к компьютеру занимает способ, при котором пользователь получает возможность удаленно работать с компьютером таким же способом, как если бы он управлял им с помощью локально подключенного терминала. В этом режиме он может запускать на выполнение программы на удаленном компьютере и видеть результаты их выполнения. При этом принято подразделять такой способ доступа на терминальный доступ и удаленное управление. Хотя это близкие режимы работы, но в описании продуктов удаленного доступа их не принято объединять в один класс. Обычно под терминальным доступом

понимают символьный режим работы пользователя с удаленными многопользовательскими ОС - Unix, VAXVMS, ОС мейнфреймов IBM. В класс удаленного управления включают программы эмуляции графического экрана ОС персональных компьютеров - в первую очередь разных версий Windows.

Если у удаленного пользователя в распоряжении имеется только неинтеллектуальный алфавитно-цифровой терминал (вариант 1 на рисунке 3.4), или же он запускает на своем персональном компьютере программу эмуляции такого терминала (например, Term90 из утилит NortomCommander, или же программу Terminal из утилит Windows 3.1), то это и есть терминальный доступ. Весь протокол взаимодействия верхнего уровня отрабатывает сам пользователь - он набирает на клавиатуре команды управления удаленной ОС и отвечает на ее запросы. Телефонная сеть или сеть Х.25 передает потоки символов между терминалом и компьютером. Для владельца алфавитно-цифрового терминала, например VT-100, этот вид удаленного доступа является единственно возможным.

Рисунок 3.4 – Общая схема удаленного доступа

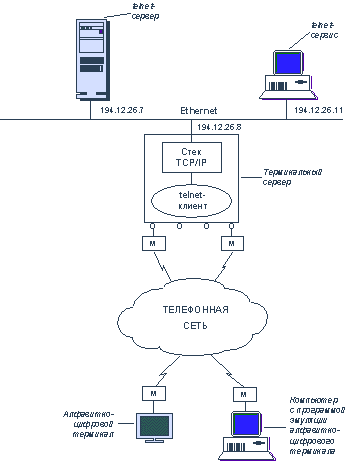

Однако самый простой вариант терминального доступа требует, чтобы компью-тер центрального подразделения предприятия был непосредственно подключен к территориальной сети, с помощью которой осуществляется доступ, то есть к телефонной сети или сети Х.25. Сейчас такое подключение используется все реже, так как в подавляющем числе случаев компьютеры объединяются в локальную сеть, работающую по протоколам Ethernet, TokenRing или FDDI на канальном уровне и IP, IPX, NetBIOS на верхних транспортных уровнях. Многие производители операционных систем предусмотрели в своих стеках протоколов средства терминального доступа пользователей к компьютерам по сети. Эти средства позволяют пользователю, работающему за компьютером, подключенным к сети, превратить экран своего монитора в эмулятор терминала другого компьютера, также подключенного к сети. Наиболее популярным средством такого типа является протокол telnet стека TCP/IP, получившего свое рождение с рамках операционной системы Unix и с тех пор неразрывно с ней связанного. В других популярных многопользо-вательских операционных системах, поддерживающих работу в локальной сети, также имеются протоколы эмуляции терминала по сети, подобные telnet. В локальных сетях SNA это протокол TN3270, в сетях DECnet - протокол LAT. При удаленном доступе пользователей к компьютерам, работающим в сети под управлением многопользовательских операционных систем, поддерживающих протоколы telnet, LAT или TN3270, можно освободить этих пользователей от необходимости реализовывать на своих компьютерах клиентские части этих протоколов. Устройство, называемое терминальным сервером, позволяет удаленным пользователям, работающим или непосредственно с алфавитно-цифровыми терминалами, или же эмулирующими их программно на своих персональных компьютерах, получать доступ к любому компьютеру сети, выполняющему серверную часть протокола эмуляции терминала по локальной сети. На рисунке 3.5 показан пример применения терминального сервера для доступа к компьютерам сети, являющимися серверами telnet. На терминальном сервере работает клиентская часть протокола telnet. Для каждого пользователя, позвонившего на терминальный сервер, запускается своя реализация клиента telnet. Этот клиент принимает через модемное соединение коды нажатия клавиш от терминала или эмулятора терминала пользователя, а затем передает их в соответствии с протоколом telnet по локальной сети в нужный telnet-сервер. Аналогичным образом терминальный сервер передает затем символы, которые нужно отобразить на экране, через модемное соединение удаленному терминалу.

Как видно из описания, терминальный сервер выполняет роль многопользовательского шлюза, который принимает данные по протоколу модемной сессии, а передает их по протоколам локальной сети.

Аналогичным образом терминальный сервер работает и по другим протоколам эмуляции терминала, подобным LAT или TN3270.

В отличие от систем терминального доступа, превращающих компьютер пользователя в эмулятор экрана центрального компьютера, средства поддержки режима удаленного узла (remotenode) делают вызывающую машину (ПК, Macintosh или рабочую станцию Unix) полноправным членом локальной сети. Это достигается за счет того, что на удаленном компьютере работает тот же стек протоколов, что и в компьютерах центральной локальной сети, за исключением протоколов канального и физического уровня. На этом уровне вместо традиционных протоколов Ethernet или TokenRing работают модемные протоколы (физический уровень) и канальные протоколы соединений "точка-точка", такие как SLIP, HDLC или PPP. Эти протоколы используются для передачи по телефонным сетям пакетов сетевого и других протоколов верхних уровней. Таким образом осуществляется полноценная связь

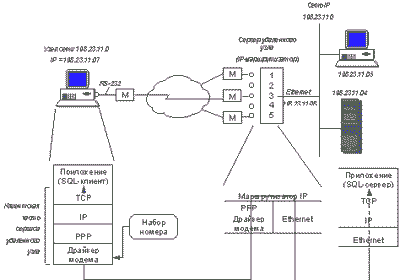

Рисунок 3.5 – Организация терминального доступа с помощью терминального сервера

удаленного узла с остальными узлами сети (рисунок 3.6).

Сервис удаленного узла обеспечивает этому узлу транспортное соединение с локальной сетью, поэтому на удаленном узле могут использоваться все те сервисы, которые доступны локальным клиентам сети, например, файл-сервис NetWare, сервис telnet или X-Window ОС Unix, администрирование WindowsNT.

Основное отличие удаленного узла от локальных - низкая скорость сетевого обмена - от 9.6 до 28.8 Кб/с по сравнению с 10 Мб/с или 100Мб/с в локальной сети. Такое существенное снижение скорости обмена делает проблематичным работу многих приложений, которые были написаны в расчете на работу по локальной сети.

Рисунок 3.6 – Режим удаленного узла для маршрутизируемого протокола

Из-за этого, желательно на удаленном узле использовать приложения, написанные в архитектуре клиент-сервер, которые экономно расходуют полосу пропускания. Неплохо работают на удаленных низкоскоростных связях клиенты SQL-серверов баз данных, которые получают от сервера по сети только найденные записи из базы, а вот клиенты СУБД архитектуры файл-сервер, например, dBase или Clarion, вряд ли смогут нормально работать при схеме удаленного узла, так как они переписывают на клиентский компьютер файлы базы данных, а затем их локально обрабатывают.

Хорошо работают в схеме удаленного узла Internet-браузеры, так как прикладной протокол HTTP, по которому просматривают страницы на Web-серверах, написан специально в расчете на работу по низкоскоростным каналам связи.

Наибольшие сложности вызывает удаленное управление популярными настольными операционными системами, такими как Windows 3.1, OS/2 или DOS. Это связано с тем, что для этих систем нет стандартного протокола эмуляции терминала, подобного telnet или X-Window для Unix, или LAT для VAXVMS. С другой стороны, эти операционные системы наиболее знакомы конечному пользователю и ему хотелось бы использовать привычный графический интерфейс Windows при управлении удаленным хостом.

В связи с этим имеется очень много нестандартных разработок систем удаленного управления, поддерживающих эмуляцию графического экрана популярных настольных операционных систем. Большая часть этих разработок ориентирована на эмуляцию интерфейса Windows, как наиболее популярной настольной операционной системы.

При удаленном управлении хостом с операционной системой, поддерживающей свой протокол эмуляции терминала по сети, например Unix, имеющей протокол telnet для эмуляции алфавитно-цифрового режима и протокол X-Window для эмуляции графического оконного режима, особых проблем у пользователей не возникает. Так как эмулятор терминала - это стандартное клиентское приложение, то достаточно реализовать схему удаленного узла, а затем запустить эмулятор терминала. Результатом будет удаленное управление хостом, который работает с соответствующей операционной системой.

Для эмуляции среды операционной системы Windows необходимо приобрести дополнительные программные средства, которые включают как клиентскую, так и серверную части программы эмуляции терминала. Ввиду нестандартности решений для эмуляции графической среды Windows термин "удаленное управление" часто используется исключительно для обозначения этого варианта систем удавленного доступа.

Каждый поставщик системы удаленного управления разработал собственные методы передачи сигналов клавиатуры и мыши, а также видеоизображения, хотя при работе в ЛВС могут использоваться в качестве транспортных средств одни и те же стандартные протоколы, такие как IP, IPX и NetBEUI. Фирменные методы разработаны для увеличения быстродействия средств удаленного управления. Поскольку передача сигналов клавиатуры и мыши, а также видеоизображения не требует большой пропускной способности канала связи, производительность средств удаленного управления, использующих медленные коммутируемые линии, оказывается вполне приемлемой. Большинство поставщиков для повышения производительности этих средств применяют также сжатие и кэширование данных.