- •На рис.В5 приняты следующие обозначения.

- •Укузел коммутации. Задачи узлов коммутации:

- •Например:

- •Эмвос основана на трех базовых понятиях:

- •Помехоустойчивое кодирование

- •1.1 Основные определения

- •1.1.2 Понятие о корректирующих кодах

- •Линейные коды

- •1.1.3 Построение линейных кодов

- •1.1.4 Обнаружение и исправление ошибок. Декодирующее устройство

- •1.1.5 Примеры линейных кодов

- •1.2 Циклические коды

- •1) Полиномы Pr(X) должны быть неприводимыми, т. Е. Не делиться ни на какой другой полином;

- •1.2.1 Выбор образующего многочлена

- •1.2.2 Базис циклического кода, формирование кодовых комбинаций

- •1.2.3 Синдром циклического кода и его свойства

- •1.3 Коды боуза - чоудхури - хоквингема

- •2 Логическая архитектура информационных сетей

- •2.1 Архитектура эмвос

- •1.5 Международная стандартизация в области сетей эвм

- •1.6 Логическая архитектура сетей

- •1.6.1. Понятие логической архитектуры сети

- •1.6.2. Первые вычислительные системы и одноранговая архитектура

- •1.6.3 Классическая архитектура "клиент-сервер"

- •1.6.4 Архитектура "клиент-сервер", основанная на Web-технологии

- •3 Основы аналоговых и цифровых каналов инфокоммуникационных систем

- •3.1 Уровни передачи

- •2.2 Остаточное затухание

- •2.3 Электрические характеристики каналов

- •2.4 Этапы формирования цифрового сигнала

- •2.5 Временное группообразование

- •2.5 Принципы объединения и разделения цифровых потоков

- •4 Транспортные технологии ис

- •4.1 Соединения и каналы

- •3.1.1. Коммутация каналов и пакетов.

- •3.1.2. Датаграммы и виртуальные каналы.

- •3.4 Технологии глобальных соединений

- •3.4.1 Сеть Internet и технология internet.

- •3.4.2 Технология vpn

- •3.4.2.4 Технология X.25

- •3.4.2.5 Комбинированая технология через телефонные сети, Internet и сети с коммутацией пакетов

- •3.5.2 Технология Frame Relay

- •3.5 Плезиохронная и синхронная цифровые иерархии

2.2 Остаточное затухание

Остаточным затуханием (ОЗ) канала или группового тракта называется разность между суммой затуханий и суммой усилений, вносимых

всеми его элементами:

![]() (1.8)

(1.8)

Остаточное

затухание (ОЗ) с отрицательным знаком

(преобладание суммы усилений) называется

остаточным

усилением

(ОУ). В соответствии с рекомендациями

МСЭ

ОЗ (ОУ) определяется

и измеряется

как рабочее

затухание (усиление).

Остаточное

затухание (ОЗ) с отрицательным знаком

(преобладание суммы усилений) называется

остаточным

усилением

(ОУ). В соответствии с рекомендациями

МСЭ

ОЗ (ОУ) определяется

и измеряется

как рабочее

затухание (усиление).

где p1 — максимальная мощность, которую может отдать источник измерительного сигнала;

ЕГ — э. д. с. источника сигнала;

p1 = pE/2 — уровень, соответствующий половине э. д. с.;

Pн, UH и pH — соответственно мощность, напряжение и уровень напряжения сигнала в нагрузке;

ZГ и ZH — модули полных сопротивлений источника сигнала и наг-рузки.

Нормируется и измеряется ОЗ (ОУ) каналов и групповых трактов систем многоканальной связи при одинаковых активных оконечных нагрузках RГ = ZГ = RH =ZH, равных номинальным значениям входных и выходных сопротивлений.

Поэтому

a0=p1-pH и S0=pH-p1

где p1 = рЕ / 2 — уровень, соответствующий половине э. д. с. источника измерительного сигнала;

рH — уровень напряжения на нагрузке с номинальным сопротивлением.

Нормируется ОЗ (ОУ) при некоторой условной средней частоте рабочего диапазона частот. Для каналов НЧ и ТЧ в качестве средней выбрана частота 800 Гц. Погрешность установки номинального значения ОЗ не должна превышать ± 0,43 дБ.

Изменение ОЗ (ОУ) во времени является случайной величиной. Поэтому нестабильность ОЗ (ОУ) оценивается статистически: максимальное отклонение величины ОЗ (ОУ) от номинального значения (за 1 ч) и его вероятность; среднеквадратическое отклонение (с. к. о.) о от среднего во времени значения

Где: ai — результат измерения ОЗ (ОУ);

m — общее число измерений;

аср = аср — аном — разность между средним значением и номинальной величиной ОЗ (ОУ).

Так, для стандартных каналов ТЧ с. к. о., определяемое путем измерений величины ОЗ (ОУ) в течение трех суток с интервалом в 1 ч, не должно превышать 1 дБ. Разность между средним и номинальным значениями должна быть не более 0,5 дБ.

Максимальное отклонение величин ОЗ (ОУ) за 1 ч от номинального значения при измерениях с интервалом в 1 мин должно составлять не более 2,5 дБ с вероятностью 0,95 (5% результатов измерений могут превышать указанную величину).

2.3 Электрические характеристики каналов

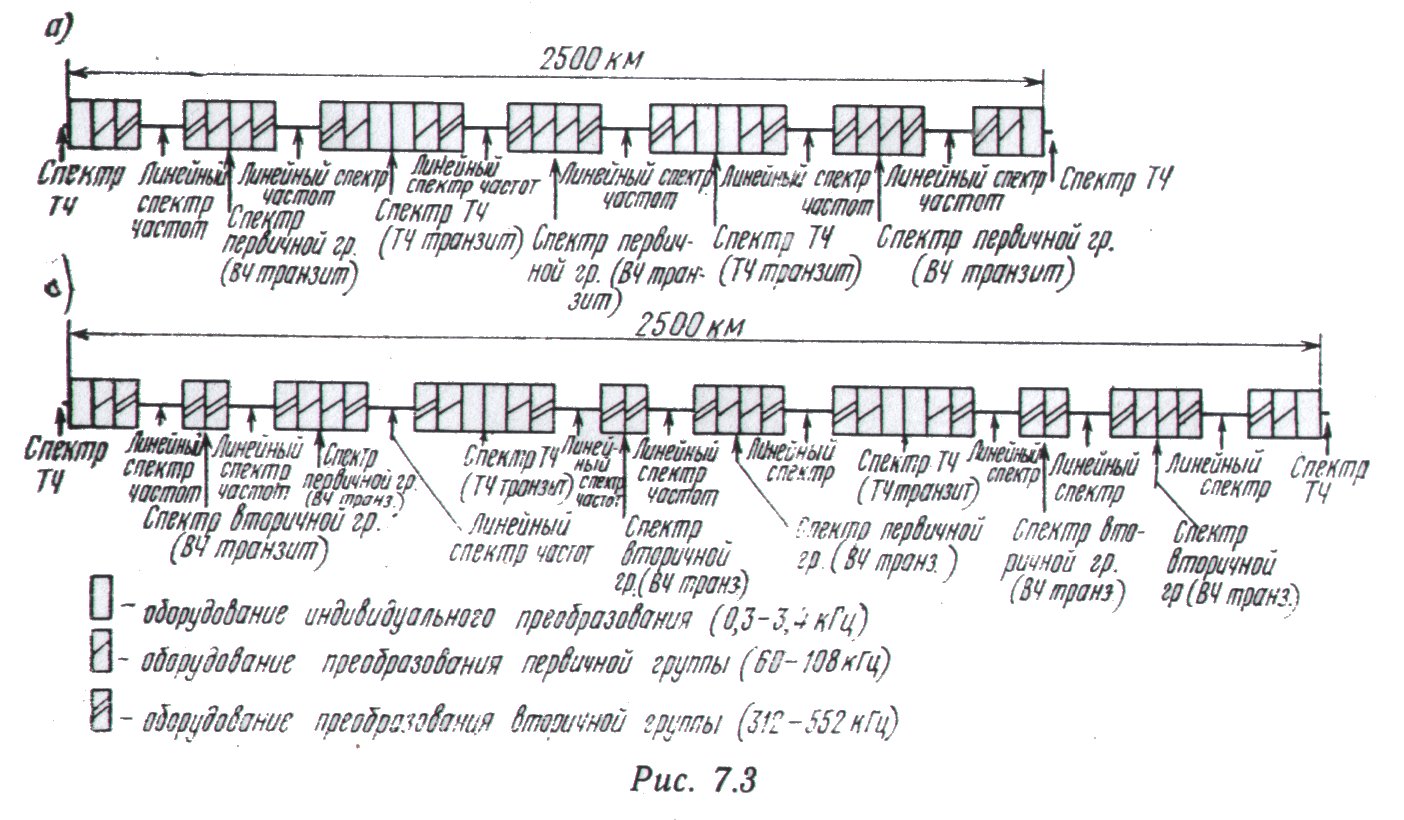

Каналы связи часто организуются при помощи последовательного (транзитного) соединения нескольких отдельных каналов. Поэтому электрические нормы на характеристики даются как на сложный составной канал, так и на отдельные переприемные участки. Искажения и помехи, воздействующие на передаваемые сигналы, зависят от длины каналов, поэтому нормы на электрические характеристики каналов задаются с учётом их длины. Большинство норм задается для эталонных цепей, т. е. каналов тональной частоты (ТЧ) длиной 2500 км, а также для магистральных каналов максимальной длины. Обычно считается, что максимальная длина таких каналов равна 12500 км, хотя максимальная длина глобальных, т. е. Меж-дународных, связей может составлять 25000 км.

Помимо длины канала, в эталонной цепи нормируется максимальное количество транзитов (переприемов) различного типа: транзитов по ТЧ, транзитов по первичным группам, транзитов по вторичным группам и т. д., поскольку от типа транзита зависит величина помех и искажений в канале.

На рис.2.1а представлена эталонная цепь МККТТ длиной 2500 км для системы уплотнения симметричного кабеля, в составе которой имеется два транзита по ТЧ и три транзита по первичным группам. На рис. 1.16 представлена эталонная цепь МККТТ длиной 2500 км для системы уплотнения коаксиального кабеля в диапазоне до 8,5 МГц, содержащая два транзита по ТЧ, три транзита по первичным группам и три транзита по вторичным группам. Эталонные цепи для систем с большим количеством каналов могут содержать транзиты и по третичным группам.

Максимальное число транзитов по ТЧ на цепи максимальной длины не должно превышать десяти, т. е. такая цепь должна состоять не более чем из одиннадцати переприемных участков. Только при организации международных глобальных цепей максимальной протяженности МККТТ допускает число транзитов по ТЧ, доходящее до одиннадцати, т. е. цепь может состоять из двенадцати переприемных участков.

Рассмотрим основные характеристики стандартных каналов ТЧ, групповых трактов многоканальных систем и широкополосных каналов.

Остаточное затухание определяется выражением (1.8) Его можно определить также следующим выражением:

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() —

уровни сигнала на входе и выходе канала

соответственно.

—

уровни сигнала на входе и выходе канала

соответственно.

При телефонной связи остаточное затухание канала определяет громкость восприятия речи на приеме,

Рис.2.1 Эталонная цепь системы передачи по симметроичному кабелю

поэтому желательно, чтобы оно было равным нулю. Однако при нулевом остаточном затухании может возникнуть самовозбуждение двустороннего канала, а также увеличиваются искажения от обратной связи и токи электрического эха. Поэтому для телефонной связи величина остаточного затухания канала при частоте 800 Гц и уровнях на входе и выходе двухпроводной части канала соответственно 0 и —7 дБ должна составлять

![]()

В

случае передачи сигналов нетелефонной

информации каналы ТЧ используются как

односторонние, поэтому их остаточное

затухание может быть любым. При уровнях

на входе и выходе четырехпроводного

тракта — 13 дБ и +4,3 дБ соответственно

остаточное затухание односторонних

каналов определится как

В

случае передачи сигналов нетелефонной

информации каналы ТЧ используются как

односторонние, поэтому их остаточное

затухание может быть любым. При уровнях

на входе и выходе четырехпроводного

тракта — 13 дБ и +4,3 дБ соответственно

остаточное затухание односторонних

каналов определится как

![]()

т. е. имеет место остаточное усиление 17,4 дБ.

Вследствие нестабильности остаточного затухания во времени нормируется значение его среднеквадратического отклонения от среднего значения на частоте 800 Гц; это отклонение не должно превышать 1 дБ на один переприемный участок по ТЧ длиной 2500 км. Максимальное отклонение остаточного затухания в том же канале от номинального значения не должно превышать ±2,2 дБ с вероятностью 0,95.

При n переприемных

участках по ТЧ указанные допустимые

отклонения увеличиваются в

![]() раз.

Для обеспечения возможности использования

каналов ТЧ для передачи данных нормируются

также длитель-ность, частость появления

и амплитуда скачкообразного изменения

уровня передачи. Кратковременные

пропадания уровня длительностью

более 300 минут и считаются повреждением.

раз.

Для обеспечения возможности использования

каналов ТЧ для передачи данных нормируются

также длитель-ность, частость появления

и амплитуда скачкообразного изменения

уровня передачи. Кратковременные

пропадания уровня длительностью

более 300 минут и считаются повреждением.

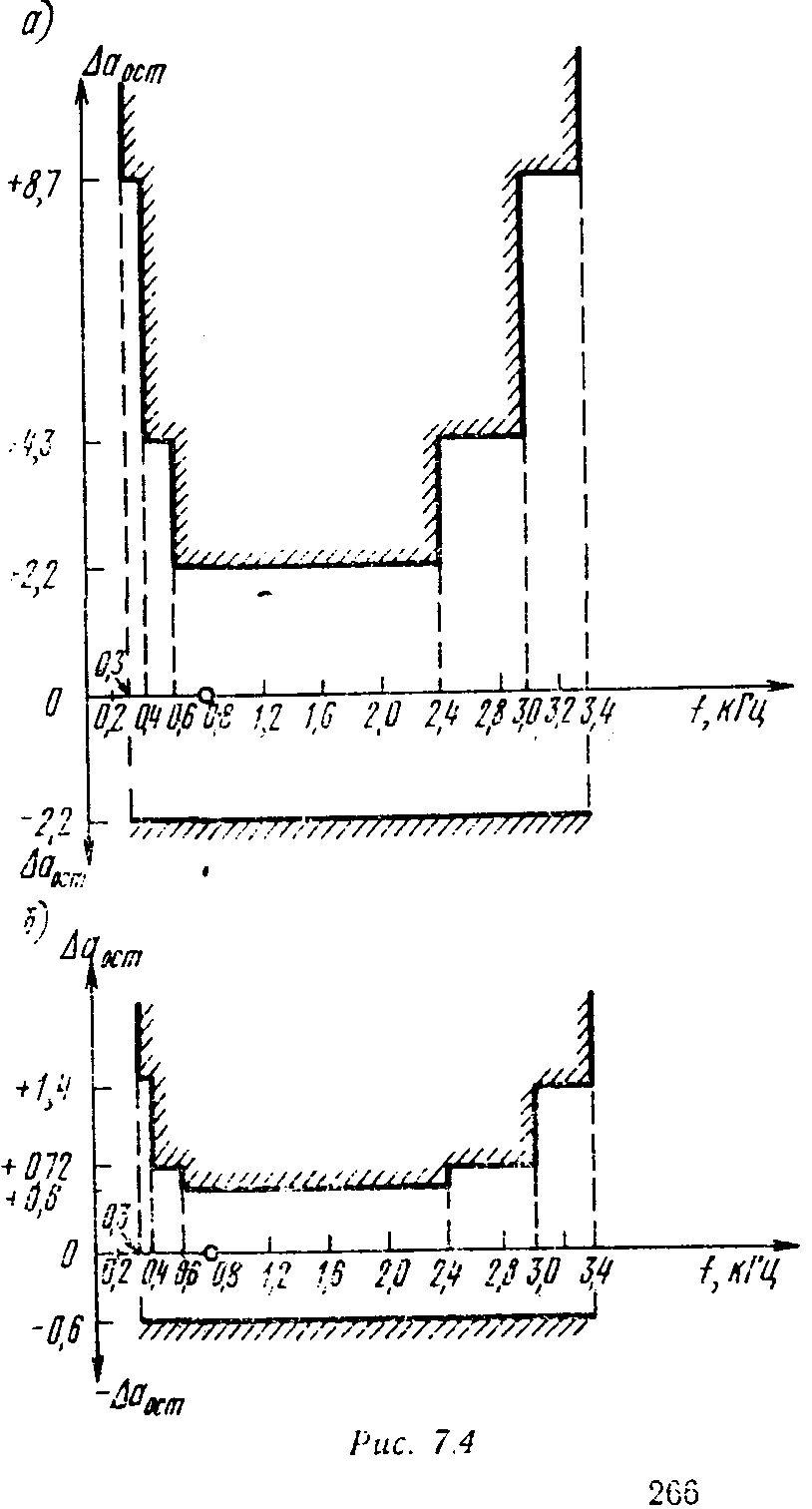

Амплитудно-частотной характеристикой называется частотная зависимость рабочего (остаточного) затухания канала. За счет амплитудно-частотных искажений, вносимых, главным образом, полосовыми фильтрами индивидуального оборудования, остаточное затухание канала на различных частотах передаваемой полосы будет различным, т. е. его частотная зависимость будет отличаться от прямой линии. Экспериментально установлено, что качество телефонной связи (т. е. разборчивость речи) будет приемлемым, если остаточное затухание на крайних частотах превышает остаточное затухание на средней частоте (f=800 Гц) не более чем, на 8,7 дБ. Полоса частот отвечающая этому условию, называется полосой эффективно передаваемых частот.

Для обеспечения требуемой равномерности остаточного затухания в пределах всей полосы эффективно передаваемых частот нормируются величины максимально допустимого отклонения остаточного затухания на различных частотах от остаточного затухания на частоте 800 Гц. На рис. 1.2а приведена ступенчатая кривая норм, ограничивающая пределы допустимого отклонения для каналов ТЧ при 11 транзитах по ТЧ, т. е. при 12 переприемных участках. На рис. 1.2б приведена ступенчатая кривая норм для канала ТЧ, состоящего из одного переприемного участка.

Рис. 2.3 – Нормирование ГВР канала ТЧ

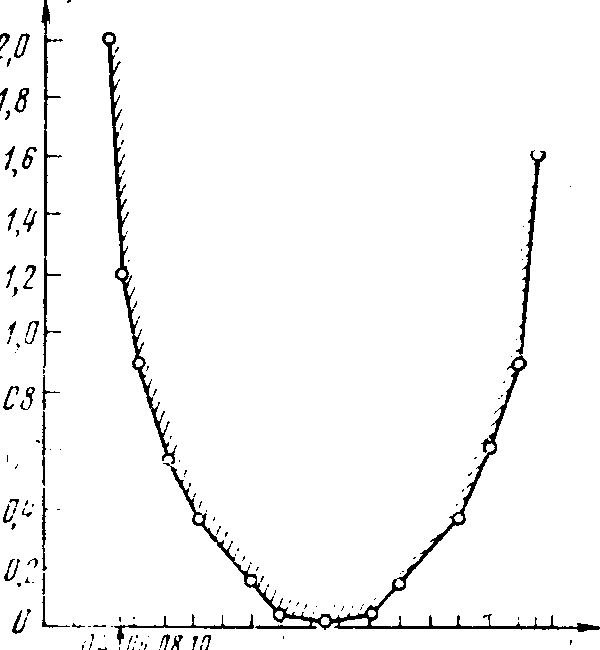

Фазо-частотные искажения в каналах

оцениваются величиной нерав-номерности

группового времени распространения

(ГВР) сигналов на различных частотах по

отношению к групповому времени

распространения на средней частоте.

Обычно эти искажения оцениваются

разностями времени распространения на

нижней и средней частотах

![]() и на верхней и средней частотах

и на верхней и средней частотах

![]() канала,

причем за среднюю прини-мается частота

1900 Гц, на которой значение времени

распространения минимально (рис1.3).

канала,

причем за среднюю прини-мается частота

1900 Гц, на которой значение времени

распространения минимально (рис1.3).

При телефонной связи фазовые искажения

не являются особенно су-щественными,

однако при передаче по каналам импульсных

сигналов необходимо, чтобы неравномерность

группового времени распространения не

превышала длительности самого короткого

импульса, передаваемого по каналу.

Поэтому для каналов ТЧ допустимые

величины разностей

![]() макс

и

макс

и

![]() не должны превышать 0,5—2,0 мс. Для

обеспечения таких значений

не должны превышать 0,5—2,0 мс. Для

обеспечения таких значений

![]() приходится или использовать для передачи

импульсов только среднюю часть эффективно

передаваемой полосы, ограничивая тем

приходится или использовать для передачи

импульсов только среднюю часть эффективно

передаваемой полосы, ограничивая тем

самым скорость передачи, т. е. используя импульсы большей длительности, или применять фазокорректирующие контуры. На рис. 1.3 показана нормируемая для одного переприемного участка по ТЧ предельная частотная зависимость отклонений величины группового времени распространения от значения его на частоте 1900 Гц..

Амплитудной характеристикой канала называется зависимость его остаточного затухания от уровня сигнала на входе. Амплитуды разговорных сигналов, передаваемых по каналам связи, колеблются в очень широких пределах. В очень широких пределах колеблются также амплитуды сигналов некоторых других видов информации — сигналов звукового вещания и факсимильных сигналов (при передаче полутоновых изображений). Чтобы амплитуды передаваемых по каналу сигналов не превышали значений, при которых нелинейные искажения в каналах находятся в допустимых пределах, на входе каналов включаются специальные нелинейные устройства — ограничители больших амплитуд. Напряжение на выходе ограничителя амплитуд изменяется практически пропорционально входному только до определенного значения входного напряжения. Это предельное значение входного напряжения называется порогом ограничения. При входных напряжениях, превышающих пороговое значение, напряжение на выходе ограничителя остается почти неизменным, соответствующим его значению при пороговом значении входного напряжения.

В соответствии с нормами амплитудная характеристика канала на одном переприемном участке по ТЧ должна быть такой, чтобы остаточное затухание канала при включенном ограничителе амплитуд оставалось постоянным с точностью 0,3 дБ при увеличении уровня сигнала, подаваемого в точку относительно нулевого ня, до величины +3,5 дБм0. При повышении уровня сигнала в той же точке на 8,7 дБ и 20 дБ остаточное затухание должно увеличиваться не менее чем на 1,75 дБ и 7,8 дБ соответственно.

Для более точной оценки нелинейных искажений в канале пользуются коэффициентом гармоник (Кг) или коэффициентом нелинейности (Кн):

или

или

(1.10)

(1.10)

где A1 — амплитуда основного колебания на выходе канала:

A2, A3 …Аn— амплитуды соответствующих гармоник.

Кроме

того, пользуются логарифмической

величиной — затуханием нелинейности![]() .

Норма на допустимую величину коэффициента

нелинейности канала на одном переприемном

участке по ТЧ составляет 1,5% (из них 1% —

по третьей гармонике).

.

Норма на допустимую величину коэффициента

нелинейности канала на одном переприемном

участке по ТЧ составляет 1,5% (из них 1% —

по третьей гармонике).

Мешающее влияние помех определяется величиной защищенности A3. Поэтому для оценки влияния помех необходимо знать значение относительного уровня в той точке канала, где определяется их величина. Обычно напряжение помех измеряется в конце канала, где относительные уровни полезного сигнала составляют или +4,3 дБ, если канал используется по четырехпроводной схеме, или -7 дБ, если канал используется по двухпроводной схеме. Однако большей частью нормируют и рассчитывают величину мощности или напряжения помех применительно к точке с относительным нулевым уровнем.

Средняя величина псофометрической мощности шума в канале ТЧ магистральной сети на одном переприемном участке по ТЧ длиной 2500 км не должна превышать в течение любого часа 10000 пкВт/псоф в точке с нулевым относительным уровнем, что соответствует среднему псо-фометрическому напряжению шума в таком же канале 4,05 мВ псоф в точке с уровнем +4,3 дБ0.

Среднее значение уровня невзвешенного шума в канале магистральной сети на одном переприемном участке по ТЧ длиной 2500 км, измеренное прибором с квадратичной характеристикой детектирования и временем интеграции 200 мс в течение любого часа, не должно превышать величины - 46 дБм0 в точке нулевого относительного уровня.