- •Министерство образования и науки украины донецкий национальный университет экономический факультет кафедра прикладной экономики и бизнес-администрирования

- •Конспект лекций

- •Введение

- •Раздел 1. Экономические и организационные особенности агропромышленного комплекса

- •Тема 1. Аграрный сектор как производственная и социально-экономическая система

- •Особенности аграрного сектора

- •1.2 Краткосрочная и долгосрочная фермерские проблемы

- •1.3 Особенности спроса и предложения в аграрном секторе

- •Эластичность спроса по доходу на различные продукты питания в среднем в мире*

- •Тема 2. Апк как сфера бизнеса. Организация аграрных рынков

- •2.1 Аграрный сектор как сфера бизнеса

- •2.2 Организация аграрных рынков

- •Тема 3. Специализация и отраслевая структура аграрных предприятий

- •3.1 Факторы, влияющие на размещение и специализацию сельскохозяйственного производства.

- •3.2 Формы специализации сельскохозяйственных предприятий

- •3.3 Отрасли и отраслевая структура аграрных предприятий

- •3.4 Показатели, характеризующие территориальную специализацию и специализацию аграрных предприятий

- •3.5 Определение эффективности отраслевой структуры аграрного предприятия

- •Тема 4. Организационно-производственные виды аграрных предприятий, их особенности

- •4.2 Семейное хозяйство и особенности его экономического поведения

- •4.1 Классификация аграрных предприятий по организационно-производственному признаку

- •Основные различия трех организационно-производственных типов сельскохозяйственных предприятий

- •4.2 Семейное хозяйство и особенности его экономического поведения

- •4.3 Особенности экономического поведения коллективного сельхозпредприятия. Факторы, влияющие на типы поведения коллективного хозяйства.

- •Тема 5. Организационно-правовые виды предприятий апк, их особенности, внешняя среда

- •Тема 6. Инфраструктура агропромышленного производства

- •Тема 8. Производственные затраты и конечные результаты деятельности аграрных предприятий. Финансовая деятельность предприятий апк

- •8.3 Финансовая деятельность предприятий апк

- •Тема 9. Концентрация производства и диверсификация агропромышленных предприятий

- •9.1 Концентрация производства и влияние ее на экономику аграрных предприятий

- •9.2 Диверсификация аграрных предприятий, ее формы и виды

- •9.3 Преимущества и угрозы диверсификации производства

- •Тема 10. Сельскохозяйственная кооперация

- •10.1 Причины возникновения и сущность сельскохозяйственной кооперации

- •10.2 Сущность и типы сельскохозяйственных кооперативов

- •10.3 Организационно-экономические основы функционирования сельскохозяйственных производственных кооперативов

- •Тема 11. Агропромышленная интеграция

- •Тема 12. Организация продовольственного маркетинга

- •13.2 Проблемы реформирования аграрного сектора в Украине

- •Рекомендуемая литература:

Тема 6. Инфраструктура агропромышленного производства

Изменения, происходящие в микросреде, в том числе в инфраструктуре агропромышленного производства, напрямую затрагивают экономические интересы аграрных предприятий, поскольку именно благодаря партнерским связям с инфраструктурными организациями они получают прибыль. Более того, без таких связей не смогли бы получить прибыли и партнеры предприятия. Эта взаимозависимость партнеров в условиях развитых рыночных отношений приводит к тому, что происходит конкуренция не просто между отдельными однопрофильными предприятиями, а между комплексами предприятий, которые объединены между собой партнерскими связями. В каждом из таких комплексов любое предприятие заинтересовано в том, чтобы его партнеры работали эффективно. Поэтому, например, аграрному предприятию невыгодно, чтобы обанкротилась страховая компания, которая его обслуживает, так же как и последней невыгодно, чтобы обанкротилось предприятие, поскольку всегда пострадают оба партнера.

Составляющими микросреды, в которых функционируют партнеры аграрных предприятия, относящихся к инфраструктуре АПК, являются:

- посредники в маркетинге сельхозпродукции;

- посредники в поставке необходимых аграрным предприятиям ресурсов;

- агросервисные предприятия и организации, предоставляющие определенные производственные услуги аграрным предприятиям;

- финансово - кредитные учреждения;

- юридические конторы.

Посредники в маркетинге сельхозпродукции – это такие предприятия или организации, которые по поручению аграрных предприятий продают их продукцию или находят клиентов для такой продажи. В условиях рыночной экономики важными посредниками являются товарные биржи, главная задача которых – содействие торговле большими партиями отдельных товаров путем предоставления посреднических услуг в заключении биржевых соглашений, выявление товарных цен, спроса и предложения, изучение, упорядочение и удешевление связанных с этим торговых операций. На Западе товарные биржи обслуживают 25 % валового национального продукта. Для реализации сельскохозяйственных товаров (в виде больших партий гомогенной продукции, т.е. одинаковой по размерам, свойствам и качеству) здесь созданы специализированные товарные биржи. Например, в Чикаго (США) одна из товарных бирж специализируется на продаже отдельных видов продукции растениеводства, другая – на продукции животноводства.

В Украине биржевая деятельность для обслуживания аграрного сектора была начата в 1992 г. благодаря созданию первой товарной биржи для реализации сельскохозяйственных товаров. В середине 2011 г. существовали уже 43 агротоварних биржи, 28 из которых имеют право регистрации экспортных контрактов на реализацию сельскохозяйственной продукции. Они расположены во всех регионах Украины и объединены в единую электронно-информационную сеть. В начале функционирования бирж большинство операций в них осуществлялась посредством спотовых сделок с реальным товаром в короткий срок (до 15 дней), что свидетельствовало о низком уровне организации их деятельности. В настоящее время существенно увеличивается доля форвардных сделок со сроком поставки от трех до 12 месяцев. На товарных сельскохозяйственных биржах в странах с развитой экономикой преобладают форвардные и особенно фьючерсные сделки, а доля спотовых операций здесь небольшая.

Биржи как основной субъект инфраструктуры организованного аграрного рынка обеспечивают прозрачность сделок купли-продажи, создают условия для продажи продукции по реальным ценам, позволяют аграрным предприятиям отказаться от бартерных операций, которые в основном экономически невыгодны для них. Такая деятельность бирж положительно влияет на преодоление диспаритета цен между аграрным сектором, восходящей и нисходящей сферами АПК.

К посредникам-субъектов инфраструктуры организованного аграрного рынка относятся, кроме бирж, и агроторговые дома. В начале 2010 г. их функционировало 388, в том числе на районном уровне – 327 и на областном – 61 (в 2000 г. действовало всего 92 агроторговых дома). Эти рыночные структуры формируют крупные партии товаров (лоты) для последующей продажи на биржах, по другим каналам, осуществляют посреднические услуги по заключению спотовых и форвардных контрактов, через них осуществляется продажа ресурсов и т.п. Дальнейшее увеличение количества агроторговых домов ожидается и в будущем.

Одновременно увеличивается количество других субъектов инфраструктуры аграрного рынка. На указанный период уже действовали 291 оптовых продовольственный рынков, 180 оптовых плодоовощных рынков, 1640 заготовительных пунктов. Начата работа аукционов живого скота, 90 из которых действуют на постоянной основе.

Для улучшения деятельности посредников-субъектов инфраструктуры аграрного рынка, особенно на районном и областном уровнях, важно обеспечить функционирование действенной системы ценового мониторинга, благодаря которой аграрные предприятия смогут своевременно получать и анализировать информацию об уровне цен на сельскохозяйственную продукцию, спросе на нее и предложении и т.д.

Характерной особенностью инфраструктуры аграрного рынка Украины своевременного периода (2012 г.) является то, что возникло много чисто посреднических структур, которых партнерами можно назвать условно. Они закупают у аграрных предприятий сельскохозяйственную продукцию, которую затем от своего имени и на своих условиях продают другим потребителям, нередко зарубежным, имея от этой посреднической операции значительную выгоду. Аграрные предприятия при этом теряют значительную часть своей прибыли, поэтому их усилия должны быть направлены на установление деловых отношений с посредниками как субъектами инфраструктуры организованного аграрного рынка и покупателями-конечными потребителями их продукции.

К посредникам относят также предприятия, специализирующихся на транспортировке товаров из одного места в другое, где есть возможность реализовать сельскохозяйственные товары с большим экономическим выгодой.

С развитием рыночных отношений в нашей стране динамично стала развиваться оптовая торговля необходимыми для аграриев ресурсами (топливом, минеральными удобрениями, ядохимикатами, техникой, запасными частями и т.п.), которую осуществляют многие предпринимательские структуры-посредники. Это усиливает конкуренцию между ними и одновременно расширяет возможности выбора аграрными предприятиями именно тех партнеров, которые предлагают более приемлемые условия делового сотрудничества. Среди поставщиков в АПК возникло достаточное количество частных фирм, которые поставляют селу необходимые ресурсы. Так, среди поставщиков минеральных удобрений наибольшую долю на рынке в 2010 - 2012 гг. занимало ПрАО «Агрохимцентр», которое имеет свои представительства во всех областях Украины. Основными поставщиками ядохимикатов, кроме названной фирмы, являются акционерное общество «Украгробизнес», СП «Райз Агросервис-Инвест», ООО «Объединенная агротехническая компания», ООО АПФ «Агромир», ПрАО «Украгросервис». Основными поставщиками техники в 2012 г. были такие публичные акционерные общества, как «Украгротех» (государственное предприятие по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства), «Украгротехсервис» (государственный концерн по материально-техническому и сервисному обеспечению АПК), «Украгротранс» (государственный конструкторско-технологический институт транспорта). Все пакеты акций этих фирм были переданы в уставный фонд национальной акционерной компании «Украгролизинг», одной из главных функций которой является поставка отечественной техники аграрным предприятиям на условиях финансового лизинга.

Агросервисные предприятия и организации оказывают аграрным предприятиям необходимые производственные услуги и благодаря этому создают нормальные условия для функционирования сельскохозяйственного производства. За годы экономического кризиса из-за нехватки средств у аграрных предприятий для оплаты производственных услуг их обслуживание значительно сократилось. Произошли в связи с этим существенные организационные изменения в данном звене аграрной инфраструктуры. Так, перестала существовать когда-то мощная структура «Укрсельхозтехника», которая предоставляла, помимо прочих, и ремонтные услуги. Необходимость в предоставлении аграрным предприятиям таких услуг, учитывая крайне изношенный их основной капитал, более чем очевидна. Поэтому важно, что в 2001 г. была создана Украинская корпорация по ремонтному, сервисному и материально-техническому обеспечению АПК «Украгроремтехобеспечение». Кроме ремонтных, эта организация предоставляет и такие услуги, как прокат техники, выполнение механизированных работ, техническое обслуживание, обеспечение механизации и электрификации трудоемких процессов. Учитывая ограниченные возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению техники, проблема механизации производства сельскохозяйственной продукции у них стала разрешаться и путем использования услуг созданных региональных частных и государственных машинно-технологических станций (МТС). Они осуществляют на договорных началах агротехсервисное обслуживание аграрных предприятий путем предоставления им помощи в выполнении наиболее трудоемких и сложных работ (пахота, уборка зерновых и корнеплодов, внесение удобрений, борьбы с вредителями и болезнями и т.д.). Кроме того, МТС предоставляют технику напрокат и в аренду, проводят ремонты, осуществляют другие виды технического обслуживания. Особенно важно развивать на современном этапе государственные МТС, весь пакет акций которых находится в уставном фонде национальной акционерной компании «Украгролизинг». В каждом административном районе желательно иметь хотя бы одну такую МТС. Эти предприятия стали реально влиять на снижение цен на механизированные сельскохозяйственные работы, беря плату за их выполнение нередко почти вдвое меньшую по сравнению с тарифами аналогичных коммерческих фирм. Понятно, что в таких условиях эффективность деятельности государственных МТС значительно ниже частных. Но это не должно быть причиной сворачивания их деятельности, поскольку это существенно ослабит конкурентную среду на рынке агросервисных услуг, приведет к его монополизации частными МТС, а следовательно, и к увеличению расходов аграрных предприятий.

Для аграрных предприятий важно, чтобы стоимость агросервисных услуг была низкой, а их качество – высоким. Исходя из этих критериев, они должны выбрать, какими именно производственными услугами целесообразно пользоваться, привлекая агросервисные предприятия, а какие экономически выгоднее осуществлять собственными силами. Этот выбор будет зависеть от конкретных условий деятельности аграрных предприятий.

Финансово-кредитные учреждения – банки, страховые компании, кредитные союзы и другие учреждения, с которыми аграрные предприятия вступают в деловые отношения, связанные со сбережением денежных средств и финансированием своих сделок, страхованием от риска, получением долгосрочных кредитов и т.д. Взаимоотношения с финансово-кредитными учреждениями являются очень важными для аграрных предприятий, поскольку изменение процентных ставок на кредит, сокращение (увеличение) возможностей его получения существенно влияют на их хозяйственную деятельность и экономическое положение. Поэтому с этими партнерами хозяйства должны устанавливать прочные связи.

Юридические учреждения (конторы) также являются важными партнерами предприятий АПК. При заключении деловых соглашений, их исполнении, возникновении спорных вопросов предприятия вынуждены прибегать к услугам юридических учреждений. Такие услуги позволяют предприятиям избежать неоправданных потерь, достичь большей выгоды от осуществляемых ими деловых операций.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тема 7. Фермерский выбор: оптимизация решений в аграрном производстве Фермерский выбор определяется тремя функциональными зависимостями:

Производственная функция (оптимальное соотношение единичного ресурса и продукта). В табл. 7.1 представлены данные относительно урожайности и стоимости урожая пшеницы в зависимости от изменения нормы высева семян. На основании данных таблицы составлены графики на рис. 7.1 и рис. 7.2. Анализируя данные таблицы и графиков, можно отметить несколько особенностей данной производственной функции:

|

|

||||||

Таблица 7. 1 |

|

||||||

Данные о зависимости урожайности пшеницы и стоимости урожая от нормы высева семян |

|

||||||

Норма высева, ц/га (количество доз семян) |

Урожай-ность, ц/га |

Средняя урожай-ность на 1 дозу, ц/га |

Дополни- тельный урожай, ц/га |

Затраты на семена, тыс. грн |

Стоимость урожая, тыс. грн |

Стоимость дополни- тельного урожая, тыс. грн |

|

0,2 (1) |

0,9 |

0,9 |

0,9 |

2 |

5,4 |

5,4 |

|

0,4 (2) |

2,2 |

1,1 |

1,3 |

4 |

13,2 |

7,8 |

|

0,6 (3) |

4,2 |

1,4 |

2,0 |

6 |

25,2 |

12,0 |

|

0,8 (4) |

7,0 |

1,8 |

2,8 |

8 |

42,0 |

16,8 |

|

1,0 (5) |

10,5 |

2,1 |

3,5 |

10 |

63,0 |

21,0 |

|

1,2 (6) |

13,8 |

2,3 |

3,3 |

12 |

82,8 |

19,8 |

|

1,4 (7) |

16,7 |

2,39 |

2,9 |

14 |

100,2 |

17,4 |

|

1,6 (8) |

18,9 |

2,36 |

2,2 |

16 |

113,4 |

13,2 |

|

1,8 (9) |

20,5 |

2,3 |

1,6 |

18 |

123,0 |

9,6 |

|

2,0 (10) |

21,6 |

2,2 |

1,1 |

20 |

129,6 |

6,6 |

|

2,2 (11) |

22,1 |

2,0 |

0,5 |

22 |

132,6 |

3,0 |

|

2,4 (12) |

22,17 |

1,8 |

0,07 |

24 |

133,0 |

0,4 |

|

2,6 (13) |

22,2 |

1,7 |

0,03 |

26 |

133,2 |

0,2 |

|

2,8 (14) |

22,1 |

1,6 |

-0,1 |

28 |

132,6 |

-0,6 |

|

3,0 (15) |

21,8 |

1,5 |

-0,3 |

30 |

130,7 |

-1,9 |

|

Рассчитав стоимостные значения показателей затрат и выручки от продажи урожая и поместив их на графике (рис. 7.2), определим предельную стоимость продукта (ПСП) для каждой дополнительной дозы семян, а предельная стоимость ресурса – константа, равная 2 тыс. грн. Эти две производные пересекаются в точке, которая является экономическим оптимумом.

Таким образом, оптимальное соотношение ресурса и продукта, дающее максимальную прибыль при данном соотношении цен на продукт и ресурс, будет достигнуто в том случае, когда предельная стоимость продукта будет равняться (или приближаться к) предельной стоимости ресурса.

Рис. 7.1 – Производственная функция "семена - урожай пшеницы"

Рис. 7.2 – Общая стоимость и предельные стоимости урожая и семян

Технологический выбор (оптимальная комбинация ресурсов). Ситуация, рассмотренная в предыдущем случае, не описывает всего многообразия связей "ресурсы - выпуск". Известно, что один и тот же объем производства может быть достигнут с помощью различных комбинаций используемых ресурсов. Например, 3 т кукурузы можно произвести на 1 га с применением труда 4 работников или на 2 га при работе всего 2 человек.

Положение о том, что один и тот же объем производства может быть обеспечен различными комбинациями количества вовлекаемых ресурсов, получило название принципа замещения.

Предположим, что определенное количество пшеницы может быть произведено при различных количествах вовлекаемых в производство земли и труда. Пусть для производства 1 т пшеницы можно использовать 100 чел. - дн. и 0,5 га земли, или 75 чел.-дн. и 0,75 га, или 50 чел.-дн. и 1,5 га. Отобразим эту зависимость на графике (рис. 7.3).

Рис. 7.3 – Изокванта труда и земли при производстве пшеницы

Кривая, позволяющая описать всю совокупность таких пропорций, носит название изокванты или изолинии продукта. Очевидно, что для производства 2 т пшеницы потребуется применение большего количества и труда и земли, для 3 т - еще больше и т.д. Таким образом, мы получаем трехмерную производственную функцию зависимости выпуска от двух ресурсов - земли и труда. Каждому уровню в этой продуктовой функции будет соответствовать своя изокванта. Мысленно проделаем следующую операцию: через равные интервалы, допустим, через 1 т, будем производить в трехмерном пространстве сечение нашей производственной функции, а получившиеся кривые, уже двухмерные, перенесем на рис. 7.4.

Рис. 7.4 – Изокванты замещения труда землей при производстве пшеницы

Изокванты

отображают, какое количество одного

ресурса, допустим, труда (Х1),

замещается дополнительной единицей

другого ресурса, допустим, земли (Х2).

Чем больше наклон этой кривой, тем

меньшим количеством земли можно заместить

1 чел.-дн. Наклон кривой, как мы знаем,

оценивается производной

![]() ,

которая

называется предельной

нормой замещения ресурсов.

Очевидно,

что эта норма отрицательна.

,

которая

называется предельной

нормой замещения ресурсов.

Очевидно,

что эта норма отрицательна.

Чем больше, например, земля замещается трудом, тем больше и больше требуется ввести в производство работников для замещения 1 га при условии поддержания того же уровня производства. Таким образом, изокванта становится все более пологой. Это происходит из-за действия закона убывающей предельной отдачи. Каждый ресурс стремится к техническому максимуму как единичный ресурс. Таким образом, предельная норма замещения также стремится к сокращению.

Вдоль пунктирной прямой ОС на рис. 7.4 объемы производства возрастают, растут и масштабы применения обоих ресурсов, но пропорции применения земли и труда сохраняются постоянными. Прямая, подобная ОС на рис. 7.4, носит название постоянной отдачи масштаба. На нашем рисунке отдача масштаба постоянно возрастает от 0. Но возможны ситуации убывающей отдачи масштаба.

Как и в случае с одноресурсной производственной функцией, оптимальное сочетание используемых ресурсов определяется не столько техническими характеристиками, сколько соотношением цен. Каждой комбинации ресурсов соответствуют свои суммарные издержки. Но каждому уровню издержек соответствуют несколько возможных комбинаций ресурсов. Так, если на покупку ресурсов имеется 6000 грн., а цена 1 га - 3000 грн. и цена 1 чел. – дн – 20 грн., то можно приобрести 2 га земли, или 300 чел. - дн., или 1 га и 150 чел. - дн. Линия, показывающая весь спектр таких комбинаций ресурсов при заданном объеме издержек, называется изокостой (изолинией издержек). Изокосты, соответствующие издержкам в 3000, 6000 и 9000 грн. показаны на рис. 7.5.

Рис. 7.5 – Изокосты и изокванты

Наклон

изокост отражает обратное соотношение

цен на средства производства, т.е. какое

количество земли (ресурса

![]() )

можно

приобрести, отказавшись от использования

1 чел.-дн. (ресурса

)

можно

приобрести, отказавшись от использования

1 чел.-дн. (ресурса

![]() ).

В

нашем примере с производством пшеницы

обратное соотношение цен равно 20

грн./3000 грн. = 0,0067 – столько гектаров

земли эквивалентно использованию 1

чел.-дн.

).

В

нашем примере с производством пшеницы

обратное соотношение цен равно 20

грн./3000 грн. = 0,0067 – столько гектаров

земли эквивалентно использованию 1

чел.-дн.

Как и в случае с одноресурсной производственной функцией, нетрудно видеть, что оптимальное соотношение ресурсов при заданных объемах производства и издержек наступает в точке касания изокосты и изокванты.

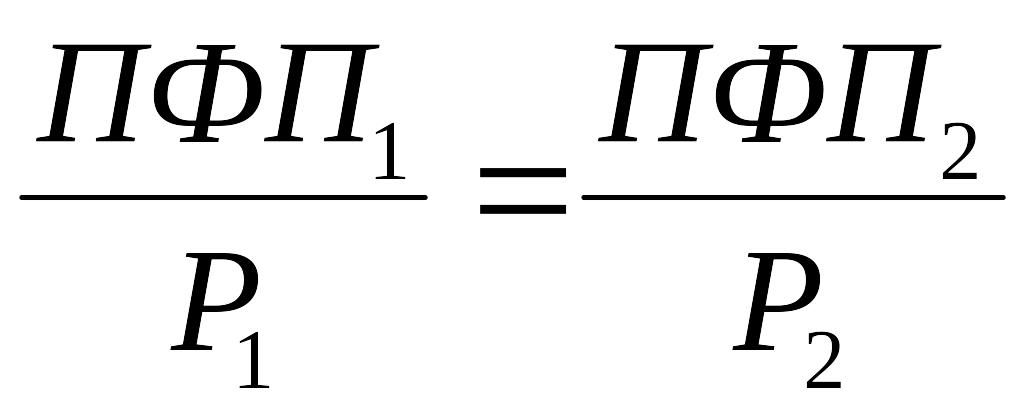

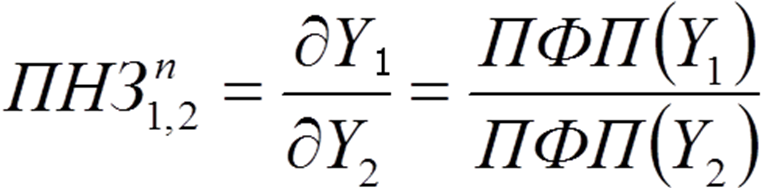

Каждый ресурс в многоресурсной производственной функции имеет свой предельный физический продукт (ПФПi =ծY/ծXi). Предельная норма замещения ресурсов 1 и 2 равняется:

(7.1)

(7.1)

С другой стороны, из рис. 7.5 следует, что предельная норма замещения ресурсов в точке экономического оптимума равна обратному соотношению цен на ресурсы, т.е.:

. (7.2)

. (7.2)

Таким образом:

или

или

. (7.3)

. (7.3)

Иначе говоря, оптимальное соотношение ресурсов существует тогда, когда предельный физический продукт на единицу издержек одинаков для всех ресурсов.

Предпринимательский выбор (оптимальная структура производства). Третий вопрос, возникающий перед сельскохозяйственным производителем: что конкретно производить при заданном наборе ресурсов? Так, на одном и том же поле и при одних и тех же ресурсах можно производить и пшеницу, и ячмень. Обе культуры требуют одного и того же качества земли, пики трудовой нагрузки при их возделывании также совпадают по времени. Какую культуру выбрать для достижения максимального эффекта?

Вернемся к нашему примеру с пшеницей. Пусть основным ресурсом для ее производства будет труд (600 чел.-дн.), а конкурирующей культурой - картофель. Как и в случае с изоквантой, возможные комбинации производства пшеницы и картофеля можно изобразить кривой, которая носит название границы производственных возможностей (ГПВ) (рис. 7.6).

Рис. 7.6 – Граница производственных возможностей

В точках пересечения ГПВ с осями координат достигается максимальный объем производства каждого из продуктов при заданном объеме труда.

Наклон кривой ГПВ отражает норму замещения одного продукта другим при фиксированном ресурсе, т.е. показывает, сколько пшеницы дополнительно можно произвести при предельном значении труда на ферме в 600 чел.-дн., если производство картофеля сократить на 1 т. Производная кривой ГПВ, отражающая ее наклон, носит название предельной нормы замещения продуктов.

В любой точке ниже границы производственных возможностей труд фермы будет использован не полностью, и в этом смысле не будет достигаться технический оптимум производства.

При известных ценах на пшеницу и картофель, как и в случае с изокостами, можно построить изолинии выручки. На рис. 7.7 показано положение этих линий для 500, 1000 и 1500 грн.

Рис. 7.7 – Изолинии выручки

Наклон изолинии выручки равен обратному соотношению цен продуктов и показывает, сколько пшеницы нужно продать, чтобы получить выручку, равную выручке от продажи 1т картофеля.

Оптимальное соотношение производимых продуктов не может быть выше ГПВ, так как на такое производство нет ресурсов. Ниже ГПВ производство не достигает своего технического оптимума. Значит, экономический оптимум должен находиться на ГПВ. Экономический оптимум находится в точке касания изолинии выручки и ГПВ, так как правее этой точки он находиться не может (это выходит за пределы производственных возможностей), а левее суммарная выручка будет ниже.

Определим условия экономического оптимума, как мы это сделали в предыдущем случае. Предельная норма замещения продуктов математически выражается следующим образом:

. (7.4)

. (7.4)

С другой стороны, в точке оптимума (точке касания):

. (7.5)

. (7.5)

Путем несложных выкладок приходим к следующему равенству:

![]() или

или

![]() . (7.6)

. (7.6)

Иными словами, необходимым условием оптимального выбора производимого набора продуктов является ситуация, когда предельный стоимостной продукт на единицу имеющегося ресурса одинаков для всех продуктов. Это называется принципом равнопредельной отдачи.

С концепцией производственного выбора тесно связаны два понятия - альтернативные издержки и сравнительные преимущества.

Производственные ресурсы всегда количественно ограничены, и для увеличения производства какого-либо продукта приходится отвлекать ресурс от альтернативного использования. Например, можно использовать землю для производства сельскохозяйственной продукции, а можно отдать ее арендатору. Если арендная плата будет больше, чем доход, получаемый фермером от возделывания земли, то альтернативными издержками самостоятельному использованию земли для сельскохозяйственных целей будет арендная плата. Другим примером альтернативных издержек является выбор: потреблять продукт на ферме или продать его. Если продукт потреблен внутри хозяйства, а при его продаже мог бы быть получен более высокий доход, то этот последний также представляет собой альтернативные издержки потребления продукта.

Сравнительные преимущества – это категория, связанная с оптимальным распределением ресурсов по территории. Для отдельного фермера это означает, что каждой культуре должен соответствовать оптимальный для ее возделывания участок. Для аграрного сектора в целом это означает оптимальное распределение производства по территории страны, с тем, чтобы земельные, природно-климатические, трудовые ресурсы, инфраструктура и т.д. использовались оптимальным способом. Для мирового сельского хозяйства принцип сравнительных преимуществ означает рациональную международную специализацию аграрного производства. Очевидно, что технический прогресс и негативные антропогенные воздействия могут влиять на сравнительные преимущества как отдельной фермы, так и всего аграрного сектора.