- •2. Место и роль экономической деятельности в обществе. Понятия экономической системы и государственного регулирования.

- •4. Типы экономических систем. Механизм управления централизованной экономикой. Принципы функционирования рыночной экономики. Основные функции государства в рыночной экономике.

- •5. Необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов регулирования экономики. Особенности смешанных экономических систем и границы государственного регулирования.

- •Природные ресурсы классифицируются:

- •Методы и цели государственного регулирования экономики

- •Методы и цели государственного регулирования экономики

Методы и цели государственного регулирования экономики

К основным целям государственного регулирования экономики относятся:

минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов;

создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного функционирования рыночной экономики;

обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение которых в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым.

Методы достижения этих целей подразделяются:

на прямые (или дирижистские);

косвенные (или экономические).

Прямые методы государственного регулирования экономики основываются на административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных субъектов хозяйствования (меры запрета, разрешения, ограничения).Косвенные регуляторы отличаются от дирижистских методов тем, что они не ограничивают свободу экономического выбора, а наоборот, дают дополнительные стимулы при принятии рыночного решения. Основная область их применения — вся экономическая среда. Косвенные методы регулирования предполагают использование средств и возможностей финансовой и кредитно-денежной систем страны.

Указанные методы взаимосвязаны.

Можно назвать следующие средства (инструменты) государственного регулирования экономики:

административно-правовые инструменты;

финансовая (налоговая) система;

кредитно-денежная система государства;

государственная собственность;

государственный заказ.

Наряду с перечисленными инструментами государственного регулирования экономики, имеющими внутриэкономическую направленность, существует арсенал средств внешнеэкономического регулирования.Практически все рычаги воздействия на процесс воспроизводства внутри страны оказывают существенное влияние на внешнеэкономические связи: изменение учетной ставки, налогообложения; новые льготы и субсидии на инвестиции в основной капитал; и др.

Методы и цели государственного регулирования экономики

К основным целям государственного регулирования экономики относятся:

минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов;

создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного функционирования рыночной экономики;

обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение которых в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым.

Методы достижения этих целей подразделяются:

на прямые (или дирижистские);

косвенные (или экономические).

Прямые методы государственного регулирования экономики основываются на административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных субъектов хозяйствования (меры запрета, разрешения, ограничения).

Косвенные регуляторы отличаются от дирижистских методов тем, что они не ограничивают свободу экономического выбора, а наоборот, дают дополнительные стимулы при принятии рыночного решения. Основная область их применения — вся экономическая среда. Косвенные методы регулирования предполагают использование средств и возможностей финансовой и кредитно-денежной систем страны.

Указанные методы взаимосвязаны.

Можно назвать следующие средства (инструменты) государственного регулирования экономики:

административно-правовые инструменты;

финансовая (налоговая) система;

кредитно-денежная система государства;

государственная собственность;

государственный заказ.

Наряду с перечисленными инструментами государственного регулирования экономики, имеющими внутриэкономическую направленность, существует арсенал средств внешнеэкономического регулирования.

Практически все рычаги воздействия на процесс воспроизводства внутри страны оказывают существенное влияние на внешнеэкономические связи: изменение учетной ставки, налогообложения; новые льготы и субсидии на инвестиции в основной капитал; и др.

7. Формирование системы государственного регулирования в России. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. Институт государственно-административного управления. Федеральные и региональные органы государственно-административного управления Российской Федерации. Нормативно-правовая база государственного регулирования экономики

Современная экономика представляет собой синтез рыночного механизма и элементов гос регулирования. Формы деятельности и объём деятельности государства в экономической сфере меняются с развитием общества и усложнением хозяйственных связей, поэтому подходы к необходимости гос регулирования постоянно изменялись, что находило проявление в различных концепциях научных школ. Исторически первой экономической школой стал меркантилизм. В целом её представители стояли за активное вмешательство государства в экономику. Они считали, что первоначальное накопление капитала не может происходить без поддержки государства. Государство в законодательном порядке, т.е. путём разработки соответствующих законов способствовало накоплению в стране золота и серебра. Государство должно проводить политику поддержки развития и защиты собственной промышленности.

Вторая школа – физиократы. Физиократы не разделяли мнение меркантилистов. Они выступали за предоставление полной свободы торговле, а главной заботой государства должна стать защита естественного права – права частной собственности.

Английская классическая школа полит экономии (Давид Рекардо и Адам Смит). Эта школа получила развитие в эпоху промышленной революции, они отстаивали и защищали интересы промышленной буржуазии. Они в корни пересмотрели теории своих предшественников. Они обосновали лозунг экономической свободы и высказывались за ограничение вмешательства государства в экономическую жизнь. Государство по их мнению должно выполнять 3 основных обязанности:

Ограждать общество от насилия и вторжения других независимых государств

Ограждать каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны других его членов. Государство призвано установить справедливое правосудие.

Создавать и содержать определённые общественные сооружения и учреждения, которые должны работать в интересах всего общества, а не отдельных лиц. Все затраты на это не должны покрываться за счёт средств частных лиц, а за счёт общественных фондов.

Неоклассическое направление. Его представители создали теорию рыночного равновесия и сформулировали закономерности оптимального режима хозяйствования. Они стояли на позициях приоритета рыночного саморегулирования. В целом логика неоклассиков подводила к заключению о том, что наиболее эффективный является экономическая политика невмешательства.

Школа марксизма. Марксисты выступали за отмену частной собственности и ратовали за разрешение основного противоречия капитализма: противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения, путём революционных преобразований.

На рубеже 20-х и 19-х веков произошло бурное развитие массового производства, обострение конкуренции, увеличение товарных сделок и в этот период начались сбои рынка, с которыми самостоятельно рынок справиться не мог. Это вызвало необходимость усиления поддерживающих и корректирующих мер государства. Возникли институты и установились правовые нормы, которые предусматривают усиление вмешательства государства в экономические процессы. В этот период формируется школа монетаризма – направление экономической теории и практики, в основе которых была определяющая роль количества денег в обращении. Связь между денежной массой и товарной массой является приоритетной считали они, а поэтому главный способ государственного воздействия на экономику это регулирование эмиссии. Главными инструментами гос регулирования монетаристы считают: валютный курс; кредитный процент; налоговые ставки и таможенные пошлины.

Институцианализм. Это учение сформировалось в конце прошлого столетия оно основное внимание уделяет гос регулированию, вопросам роли институтов в экономической деятельности. Государственное вмешательство в экономику согласно институцианализму должно осуществляться через общественные институты, которые являются выразителями и защитниками интересов общества в целом.

Объектом изучения «ГРЭ» является государство как один из активных участников экономической жизни строящейся на основе рынка и экономическая система Субъектами государственного регулирования являются законодательные, исполнительные и судебные органы власти. В условиях РФ это: Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство, Президент РФ, Конституционный суд РФ, Государственный Совет при Президенте (совещательный орган). К субъектам относятся также региональные органы власти.

Нормативно-правовая база: Кодексы: бюджетный кодекс, налоговый кодекс.

Законы: 395-1; 86 Закон о ЦБ; Закон о занятости населения №10321; Закон о естественных монополиях №147-ФЗ; Закон о науке и гос научно-технической политики; Закон об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемой в форме капитальных вложений; Закон о несостоятельстве, банкротстве КО № 40; Закон о приватизации муниципального и государственного имущества; Закон об охране окружающей среды; Закон о валютном регулировании и валютном контроле; Закон об общих принципах организации местного самоуправления.

8. Классификации методов государственного регулирования экономики. Характеристика прямого и косвенного воздействия на экономику. Сочетание методов прямого и косвенного воздействия. Административные и экономические методы, особенности их применения.

Реализация целей гос регулирования экономики на практике обеспечивается с помощью разнообразных экономических приёмов, форм и способов целесообразного воздействия на социально-экономические процессы. Это находит своё воплощение в конкретных методах гос регулирования. Исторический опыт продемонстрировал, что спектр применяемых методов постоянно расширяется, что связано с двумя основными причинами:

Постоянный рост масштабов и усложнение структуры экономики как единого комплекса на фоне растущей глобализации.

Объективная необходимость предугадывания (прогнозирования) и адекватного реагирования на изменение действия множества факторов, причём это реагирование должно опережать прогнозируемые изменения.

В этой связи становится необходимым решение двух взаимосвязанных задач:

Поиск и применение разнообразных комбинаций методов регулирования соответствующих конкретной ситуации.

Учёт возможных негативных последствий в сопряжённых сферах экономики.

Все используемые методы гос регулирования в зависимости от характера целей делятся на 4 большие группы: прямые, косвенные, административные и экономические.

1. Деление методов на прямые и косвенные осуществляется методу «Степень непосредственного воздействия государства на процесс принятия субъектами управленческих решений». Прямые методы оказывают непосредственное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов, и вынуждает принимать решения, опирающиеся не на самостоятельный выбор, а на предписания государства.

Косвенные методы предусматривают применение инструментов и методов воздействия государства на частное предпринимательство с точки зрения необходимости обеспечения макроэкономических пропорций расширенного воспроизводства. То есть государство не вмешивается напрямую в процесс принятия управленческих решений, а создаёт предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе экономические субъекты тяготели к тем вариантам, которые выгодны на данном этапе государству. Преимуществом косвенных методов является то, что их влияние не нарушает рыночной ситуации в целом. Недостатком является временной лаг.

Прямые: Гос субсидирование, Гос предпринимательство, Сложившаяся система гос регулирования

Косвенные:Налоги,штрафы,преференции,экон информация и таможенные пошлины

Приведённая классификация показывает, что косвенные методы могут иметь различную степень влияния на принятие субъектами самостоятельных решений.

2. По организационно-институциональному критерию методы гос регулирования делятся на: административные и экономические.

Административные методы базируются на силе гос власти к принуждению. Совокупность административных методов охватывает регулирующие действия, связанные с обеспечением правовой базы. Цель их применения создание таких правовых условий которые стимулируют частное предпринимательство. Административные методы выполняют следующие функции:

Обеспечение стабильного законодательства

Защита конкурентной среды

Гарантирование права собственности и свободы принятия самостоятельных экономических решений

В странах с развитой рыночной экономикой применение административных методов ограничено. Наиболее часто они используются, в каких либо критических ситуациях (в период войн, кризисов). Степень применения административных методов будет различна в зависимости от сферы экономики, на которую они направлены. Административные методы делятся на 3 группы: Меры запрета Меры принуждения Меры разрешения

Экономические методы представляют собой меры гос воздействия с помощью которых создаются определённые условия направляющие развитие рыночных процессов в нужное государству русло. Экономические методы связаны или с созданием дополнительного экономического стимула или с опасностью финансового ущерба. К наиболее часто используемым экономическим методам относят: инструменты финансовой политики. средства денежно-кредитной или монетарной политики. Прогнозирование, программирование и планирование экономики. Меры воздействия гос сектора экономики являющегося самостоятельным комплексным инструментом

9. Региональная политика и ее место в экономической стратегии государства

Региональная политика — важная составная часть экономической политики государства. Региональная политика охватывает комплекс различных законодательных, административных и экономических мероприятий, проводимых как центральными, так и местными органами власти и направленных на регулирование размещения производительных сил.

Региональная политика государства — это сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. связанная с взаимоотношениями между государством и районами, а также районов между собой.

Основные направления региональной политики:определение соотношения движущих сил регионального развития и обеспечение их взаимодействия (государственный и частный секторы экономики, внутренние и внешние факторы развития региона и средства);

определение соотношения общегосударственного и регионального аспектов развития, центрального и регионального уровней управления экономикой;

подъем экономики отсталых районов и освоение новых районов и ресурсов;

решение национально-экономических вопросов;

решение проблем урбанизации.

К направлениям региональной политики следует отнести также региональные аспекты демографической, аграрной политики и другие мероприятия государственной власти. Отношение государства к каждому из этих направлений и конкретные мероприятия, осуществляемые по ним, составляют содержание региональной политики государства, которое во всех развитых странах, проводящих активную региональную политику практически одинаково.

Региональная политика играет значительную роль в наиболее развитых странах, хотя в менее развитых странах региональные проблемы часто оказываются более острыми. Это обусловлено тем, что проведение региональной политики требует значительных средств.

В развивающихся странах направления региональной политики следующие:

интеграция всех районов страны в единый национальный рынок;

смягчение региональных диспропорций и подъем экономики особо отсталых аграрных районов;

смягчение противоречий между городом и деревней, регулирование процесса урбанизации;

возможно более полное освоение природных и людски) ресурсов;

рациональное размещение новых промышленных проектов.

Цели региональной экономики

Главная цель региональной политики — создание условий для вхождения в рынок всех заинтересованных регионов, предприятий и граждан, для раскрытия и развития их целевых способностей и предприимчивости с учетом территориальной специфики.

Цель региональной политики:

социальные цели — формирование в регионах слоя частных собственников, содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики, развитию региональных рынков; социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет не только государственных средств, но и средств, поступающих от приватизации, отечественных и иностранных инвесторов;

экономические цели — территориально ориентированная приватизация, проводимая темпами, учитывающими специфические особенности каждого региона России, в целях обеспечения устойчивого состояния региональных хозяйственных комплексов в условиях финансовой нестабильности; создание конкурентной рыночной среды во всех регионах России; содействие демонополизации хозяйства; повышение комплексности использования природных ресурсов на базе развития системы малых и средних предприятий; содействие расширению экспортного потенциала, приграничной торговле, развитию свободных экономических зон; привлечение иностранного капитала на выгодных для России и ее регионов условиях;

экологические цели — содействие восстановлению эколого-эконо- мического равновесия в легко ранимых регионах на основе распространения экологически чистых (безотходных) технологий; привлечение частного и иностранного капитала к участию в реализации природоохранных мероприятий.

В сложившейся ситуации, когда, большая часть субъектов Федерации не в состоянии выйти из кризиса собственными средствами, значимость разработки и последовательного осуществления региональной политики становится одним из решающих моментов сохранения целостности, экономической и политической независимости государства.

10. Антиинфляционная стратегия и тактика государства: сущность и направления реализации.

Структура антиинфляционной политики включает ее стратегию, определяющую те радикальные меры ,которые дадут эффект через соответствующий лаг и тактику, способную быстро стабилизировать динамику цен.

Компонентами антиинфляционной стратегии являются :

1.гашение инфляционных ожиданий, сюда входит укрепление рыночных механизмов и формирование правительства ,пользующегося доверием большинства населения. Т.е поставить реальные цели ,заблаговременно информировать об этих целях население и выполнять обещания.

2.проведение политики таргетирования валютного курса или инфляции .Этим самым ЦБ задает целевой ориентир роста денежной массы на перспективу Политика таргетирования вал курса предполагает валютное регулирование ,заключающиеся в привязке нац валюты к валюте страны с низкими темпами инфляции

3.поэтапное сокращение бюджетного дефицита, посредством манипулирования как доходной так и расходной части гос бюджета.

4.структурная перестройка экономики,в антиинфляционных целях должна быть направлена на опережающий рост тех отраслей и производств,продукция которых наиболее значима для противодействия тенденции роста цен в стране.

5демонополизация экономики нацелена на преодоление причин инфляции ,включает во первых, введение жестких запретов на антиконкурентные слияния фирм, на заключение ими контрактов с другими фирмами, направленные против конкурентов.

Антиинфляционная тактика- это планирование на краткосрочный период

Использование Инструментов краткосрочной антиинфляц политики нацелено прежде всего на последовательное снижение температуры инфляционного процесса за счет сокращения разрыва между совокупным спросом и предложением . При решении этой задачи используются 2 взаимосвязанных подхода:

1.Расширение совокупного предложения при неизменном совокупном спросе. Достигается за счет определенных факторов:1Массированный потребительский импорт-заполнение рынка дешевыми зарубежными товарами, тем самым тормозя динамику цен.2.Реализация определенной части государственных стратегических запасов, т.е использование в полном объеме всех запасов(золотовалютных, сырьевых) приведет к расширению предложения товаров на продовольственном рынке.3.Повышение степени товарности нац экономики ,что означает появление на рынке при поддержке государства целого ряда качественно новых видов продукции ,тянущий к себе инфляц спрос.

2. Сжатие совокупного спроса при постоянстве совокупного предложения. С этой целью ЦБ проводит политику дорогих денег ,имеющую краткосрочную направленность: повыает ставку рефинансирования, и норму обяз резервов. Реагируя на это Коммер банки повышают ставку процента, по кредитам и депозитам.

11. Экономическое содержание планирования. Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое. Принципы и методы планирования. Виды планирования в зависимости от сроков

План представляет собой постановку точно определенной цели и предвидение детальных событий исследуемого объекта, в нем устанавливаются пути и средства развития в соответствии с поставленными задачами, обосновываются принимаемые управленческие решения. Его главная отличительная черта - конкретность показателей, их определенность по времени и количественно. Процесс разработки плана принято называть планированием. Планирование нацелено па обоснование принятия и практической реализации управляющих решений. При разработке плана необходимо соблюдать ряд требований, важнейшими из которых являются: 1. Оптимальность, предполагающая такой вариант плана, когда потребности в ресурсах наименьшие, а конечный результат по финансовым и другим критериям лучший и, как правило, сроки осуществления события минимальные. Крите-рий оптимальности устанавливается органом управления и зависит от тех задач, которые стоят перед обществом, отраслью, субъектом хозяйствования. На уровне страны им могут быть темпы прироста ВВП, конкурен-тоспособность продукции, уровень жизни населения, экономиче-ская безопасность и другие. По мере изменения социально-экономической ситуации могут меняться перечень и приоритет принятых критериев оптимальности. 2. Определенность, при которой установленные показатели и дру- гие УСЛОВИЯ должны быть конкретизированы по величине и срокам выполнения, обоснованными и реализуемыми. 3. В плане должны быть четко определены цели и задачи, которые обеспечивают устойчивое развитие человека, консолидируют общество, мобилизуют каждого на развитие личной инициативы, предпринимательство, рост доходов. Если план носит социальную направленность и доступен для понимания исполнителей, шансы для ею успешной реализации будут более вероятными. План оформляется в форме специального доку-мента. После его принятия соответствующим органом управления начинается организационная и другая работа по практической реализации плана. Исключительно важно при этом обеспечить полное и скоординированное выполнение предусмотренных действий всеми участниками процесса, так как любое отклонение в каком-либо из звеньев технологической цепи скажется па последующем и в целом па конечном результате, т.е. в итоге не будет реализована поставленная задача. Прежде чем приступить к процессу планирования, как правило, проводится предварительный анализ тенденций развития рассматриваемого объекта, разрабатываются возможные варианты хода процесса при изменении внешних и внутренних факторов в каких-то пределах, с тем, чтобы предложить для дальнейшего выбора один из них или несколько наиболее обоснованных. Данные функции обычно реализуются через прогноз. Формы планирования .Директивное, т.е. обязательное, жесткое, под-лежащее исполнению, предполагает применение, прежде всего, командно-административных рычагов для обязательного претворения в жизнь установленных целей и задач. Условие обязательности реализуется через издание соответствующих административно-распорядительных документов - законов, указов, приказов, распоря-жений, после чего осуществляются практическая реализация установленных заданий, текущий и конечный контроль степени выполнения с применением мер административного и другого ВОЗДЕЙСТ-ВИЯ к исполнителям в зависимости от достигнутого конечного результа-та. Стратегическое планирование - процесс определения целей и значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны (отрасли, объединения, предприятия и др.), как правило в зависимости от достигнутого конечного результата, на средний срок и длительную перспек-тиву и формирование механизма по их реализации. Оно предполагает учет факторов внешней среды. При стратегическом планировании решаются те задачи, которые определяют характер экономических преобразова-ний, устойчивость экономики, уровень жизни населения, обороно-способность страны и другое, при этом конечный результат не является строго фиксированным, а расположен в определенной зоне с заданными предельными границами по величине и времени. Индикативное планирование является основным рабочим инструментом по реализации целей, поставленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно складывающейся экономической ситуации. Индикатив-ный план-прогноз наполняет стратегический и выступает в качестве практического инструмента в развитии экономики па краткий и среднесрочный периоды. Индикативный план включает в себя концептуальную (концепция социально-экономического развития); прогнозную (прогноз социально-экономического развития); планово-регулирующую часть (система экономических регуляторов и государственные целевые комплексные программы).

Виды планирования в зависимости от сроков:краткосрочные, долгосрочные

12. Роль финансовой системы в регулировании экономики. Структура финансовой системы Российской Федерации. Государственный бюджет как основной финансовый план страны; его роль в распределении и перераспределении финансовых ресурсов, в регулировании отраслевых и территориальных пропорций экономики. Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Законодательное обеспечение бюджетно-налоговой политики в Российской Федерации

Структура финансовой системы РФ

- это совокупность звеньев, блоков, финансовых отношений и подзвеньев.

Структура финансовой системы РФ состоит из трех крупных блоков:

• финансы государственные;

• свои (местные) финансы;

• физических и финансы юридических лиц.

Государственные финансы означают экономические отношения по использованию централизованных фондов денежных средств и формированию, нужных для реализации выполнения государством его функций.

Государственные финансы включают в себя государственные внебюджетные фонды и государственный бюджет. По месту, осуществляемому в структуре финансовой системе РФ, государственный бюджет обуславливает собой основной финансовый план государства на определенный финансовый год, имеющий силу закона. По своему содержанию материальному государственный бюджет — это фонд денежных средств (централизованный) государства. По социально-экономической сущности он реализует собой основной инструмент перераспределения ВНП, национального дохода государства и распределения .

Государственный бюджет реализует следующие функции:

• перераспределительную (через гос.бюджет перераспределяется до 50% НД страны);

• регулирующую (через госбюджет реализуется регулирование темпов и пропорций развития экономики);

• стимулирующую (бюджетные отношения имеют своей целью стимулирование в первую очередь, бюджетных средств и эффективное использование всех экономических ресурсов);

• контрольную (через госбюджет реализуется контроль за рациональным использованием финансовых ресурсов).

По уровню управления государственный бюджет подразделяется на бюджеты субъектов РФ и федеральный бюджет.

Федеральный бюджет — это республиканский бюджет РФ. Бюджеты субъектов РФ включают бюджеты автономных областей и округов, республиканские бюджеты республик в составе РФ, бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга, областные бюджеты. Местное самоуправление по Конституции РФ отделено от государственной системы управления. Местные бюджеты — это окружные, районные бюджеты, городские, бюджеты поселков и сельских населенных пунктов; районные бюджеты в городах.

Структура финансовой системы РФ - государственные внебюджетные фонды — это форма перераспределения денежных средств и аккумуляции, используемых для дополнительного финансирования территориальных нужд и удовлетворения социальных потребностей. Внебюджетные фонды создаются на территориальном уровнях и имеют целевое назначение и федеральных уровнях. Внебюджетные фонды включают в себя Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости населения ,Фонд обязательного медицинского страхования.

Уровни бюджетной системы Российской Федерации:

Первый уровень - федеральный. На этом уровне разрабатываются и исполняются федеральный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд. Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)

Второй уровень бюджетной системы образуют бюджеты субъектов РФ и территориальные государственные внебюджетные фонды, к которым пока относятся территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Третий уровень бюджетной системы — бюджеты муниципальных образовании (муниципальных районов, поселений и городских округов). Иначе говоря, здесь имеются подуровни. На этом уровне государственные внебюджетные фонды не формируются.

13. Налоги как основной источник доходов государства. Функции налоговой системы в регулировании экономики и налоговые инструменты. Эффективность налоговых систем. Задачи реформирования налоговой системы Российской Федерации.

В рыночной экономике налоговый механизм выступает её важнейшим атрибутом и рассматривается как мощный рычаг регулирования экономических процессов со стороны государства. Налоги направлены на изъятие у экономических субъектов части полученного ими дохода в пользу государства в целях создания финансовых условий необходимых для выполнения им своих обязательств перед членами общества.

Налог – безвозмездный принудительный денежный взнос, который уплачивают юр и физ лица на основе действующего в стране законодательства бюджета различных уровней и внебюджетные фонды.

Каждый налогоплательщик обязан осуществлять предусмотренных законодательством налогов, это означает что всякий экономический субъект в принудительном порядке берёт на себя налоговые обязательства, исполнением которого признаётся уплата в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды причитающихся сумм налога, в установленной фискальными органами сроки. Налоговое обязательство должно осуществляться в строгом порядке, который установлен налоговым кодексом и другими НА. В России действует общий и специальные режимы налогообложения. В общий режим налогообложения включены следующие налоги:

Федеральные налоги (НДС; акцизы; НДФЛ; налог на прибыль организации; налог на добычу полезных ископаемых; налог на дарение: порядок уплаты этого налога определяется специальным ФЗ «О налоге с имущества переходящего в порядке наследования или дарения»; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов; гос пошлина.

Региональные налоги (налог на имущество организации; налог на игорный бизнес; транспортный налог).

Местные налоги (земельные налоги; налог на имущество физ лиц).

Специальный режим налогообложения существенно упрощает процедуру уплаты налогов, а так же порядок формирования налоговой отчётности. Существуют различные налоги входящие в эту группу. В России наиболее распространённым является налог на единый вменённый доход. Налоги выполняют основные функции: фискальную, регулирующую и социальную. Фискальная функция создаёт соответствующие условия для проведения политики правительством направленной на экономический рост, борьбу с безработицей, предотвращение инфляции и внешнеэкономическое равновесие. Регулирующая функция предусматривает использование налогов в качестве финансового регулятора воспроизводственных процессов в экономике. Её выполнение в сторону снижения налогов может стимулировать отдельные направления развития экономики в которых заинтересовано государство.

Социальная функция налогов заключается в возможности фактического перераспределения национального дохода в пользу социальной сферы. С помощью налогов формируется социально ориентированная часть бюджета, статьи расходов которой предназначены для финансирования здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры. Совокупность методов и форм изъятия налогов представляет собой налоговый механизм. В каждой стране есть своя юридическая основа работы этого механизма.

Важнейшей характеристикой действующего налогового механизма является налоговое бремя (налоговая нагрузка) это определённый уровень финансовых ограничений экономических субъектов обусловленный объёмами средств направляемыми в виде налогов в бюджетную систему страны.

Количественно налоговая нагрузка рассчитывается как отношение общей суммы налоговых изъятий за определённый период к суммарным доходам субъектов налогообложения.

Размер налогового бремени показывает какая часть произведённого общественного продукта перераспределяется в результате работы налогового механизма.

Стоимостная физическая или иная характеристика объекта налогообложения называется налоговой базой. В практике сбора налогов используется 2 формы налоговой базы: первая в виде физических показателей (площадь помещения); вторая более распространенная в виде стоимостных характеристик объекта – прибыль, доход, добавленная стоимость, денежная оценка имущества. Налоговая база, а так же порядок её исчисления устанавливается применительно к каждому виду налогов.

14. Состав и направления государственных расходов. Экономическое содержание трансформационных и трансфертных расходов. Фондовая форма аккумулирования финансовых ресурсов. Назначение и состав бюджетных фондов Российской Федерации.

Финансы - совокупность денежных отношений организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств, необходимых для решения экономических, социальных и политических задач. Бюджетно-налоговая политика – политика в области налогообложения и государственных финансов, необходимых для обеспечения роста ВВП, поддержание высокого уровня занятости, для обеспечения внешнеэкономического равновесия. В целом она на практике реализуется как фискальная политика. Фискальная политика – политика правительства в области налогообложения государственных расходов и государственного бюджета направленная на обеспечение занятости населения и предотвращения инфляционных процессов.

Расходы бюджета – это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. Поскольку государству необходимо, прежде всего, обеспечить стабильность в обществе, то основными направлениями расходов являются: правоохранительные органы, государственный аппарат, социальные цели.

Расходы бюджета -это затраты возникающие в связи с выполнением государством своих функций.

Трансформационные расходы - это расходы государства, которым противостоит услуга, выраженная в товаре или труде. К данным расходам относятся:

государственные инвестиции,

государственное потребление товаров и услуг,

выплату из бюджета заработной платы.

Трансфертные расходы - прямая передача денежных средств государственными органами на безвозмездной и безвозвратной основе:

субсидии,

пособия домашним хозяйствам,

социальное обеспечение.

В составе доходов и расходов федерального бюджета выделены следующие целевые бюджетные фонды:

- Федеральный дорожный фонд РФ;

- Фонд развития таможенной системы;

- Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- Фонд развития федеральной пограничной службы;

- Фонд Министерства РФ по атомной энергии;

- Федеральный фонд МНС и Федеральной службы налоговой полиции РФ;

- Федеральный экологический фонд;

- Государственный фонд борьбы с преступностью.

Целевые бюджетные фонды гарантируют с большей надежностью их использование по назначению.

Фонды как особая форма аккумулирования финансовых ресурсов обеспечивают высокую экономическую эффективность механизма финансирования за их счет различных проектов и программ. Их преимущества в мобилизации ресурсов и формировании средств, связаны, прежде всего, с устойчивостью, относительной независимостью фондов — как правило, эти средства образуются за счет конкретных взносов, взимаемых с регулярной периодичностью. Основная их часть, как известно, образуется за счет налогов — инструмента внеэкономического, административного принуждения. Спектр же инструментов формирования доходов фондов носит гораздо более выраженный экономический, добровольный характер. Кроме платежей, близких к налоговым (принудительным), он включает имеющие уже чисто экономическую природу обязательные и добровольные страховые отчисления, а также добровольные пожертвования на конкретные цели. Таким образом, источники ресурсов фондов разнообразнее тех, что формируют бюджетные ресурсы, здесь используются не только внеэкономические, но гораздо в большей степени — экономические (стимулирующие экономический интерес), а также добровольные (стимулирующие творческий, моральный интерес) инструменты.

Фондовая форма аккумулирования финансовых ресурсов получает все большее распространение в бюджетной сфере, особенно при формировании федерального бюджета РФ (в его составе образуются целевые бюджетные и резервные фонды, фонд финансовой поддержки регионов и т.д.). Но особенно широко эта форма развивается во внебюджетной сфере. Все многообразие видов фондов, активно развивающихся в российской экономике, можно классифицировать, объединив их в две группы, включающие ряд подгрупп.

Первая группа — бюджетные фонды, в том числе — целевые; резервные Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов.

Вторая группа — внебюджетные фонды, в том числе: государственные социально-страховые (Пенсионный фонд отраслевые, межотраслевые, специальные).

Поддержки предпринимательства, развития конкуренции, фонды поддержки науки и др.

Обособленной частью финансовых ресурсов региона являются бюджетные и внебюджетные фонды, которые могут быть постоянно действующими или создаваться на определенный период времени. Создание и организация их деятельности регулируется федеральным и региональным законодательством. В субъектах Федерации принимаются как общие законодательные акты, так и специальные законы о создании конкретных фондов.

Бюджетные фонды создаются в составе регионального бюджета как обособленные бюджетные средства для:

— целевого финансирования наиболее приоритетных отраслей региональной экономики;

— ликвидации неблагоприятных последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций;

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - один из элементов бюджетной системы, создаются в бюджетах для направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства, государственных программ или конкретных регионов. Ц.б.ф, образуются в основном на федеральном уровне в силу Закона РФ о федеральном бюджете на предстоящий финансовый год. Положения об этих фондах устанавливаются Правительством РФ. Возможно создание аналогичных фондов на уровне субъектов РФ и административно-территориальных образований. Особенностью Ц.б.ф. является то, что они, как и бюджет, действуют в течение одного года, после чего создаются вновь или прекращают свое существование. Источники формирования - специальные налоги, средства бюджета, целевые государственные займы, казначейские векселя и т.д.

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений.

15. Межбюджетные отношения и финансовая помощь регионам. Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации.

В проведении бюджетной политики России главным принципом является бюджетный федерализм - бюджетные взаимоотношения федерального центра и регионов Российской Федерации. Сущность бюджетного федерализма как концепции бюджетного устройства государства заключается в нормативно-законодательном установлении бюджетных прав и обязанностей двух равноправных сторон - федеральных и региональных органов власти, правил их взаимодействия, методов частичного перераспределения бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы и регионами. По существу бюджетный федерализм - форма бюджетного устройства в федеративном государстве. Он предполагает реальное участие всех звеньев государственной власти в едином бюджетном процессе, в равной степени ориентированном и на учет общегосударственных интересов, и на реализацию интересов субъектов Федерации. Бюджетный федерализм основан на трехуровневой бюджетной системе с разграничением доходных и расходных полномочий между уровнями. Система межбюджетных отношений характеризуется такими обобщающими показателями, как степень концентрации финансовых ресурсов на различных уровнях бюджетной системы и распределение по ним бюджетной нагрузки. На характер межбюджетных отношений большое влияние оказывают такие факторы, как распределение налогового потенциала по территории страны, региональный аспект распределения доходов по уровням бюджетной системы, межбюджетные потоки в территориальном разрезе и влияние на них межотраслевого регулирования. В общем виде результаты межбюджетного регулирования отражает структура консолидированного бюджета.

Основой межбюджетных отношений является распределение доходов по уровням бюджетной схемы. Важнейшим механизмом регулирования взаимоотношений центра и территорий в финансовой сфере служит целевое выделение средств из федерального бюджета региональным бюджетам. Таким методом должна выравниваться финансовая обеспеченность субъектов Федерации. Главный инструмент такого выравнивания - Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), который был образован в 1994 г. Из этого фонда выделялись трансферты в соответствии с удельным весом каждого региона, получившего статус нуждающегося или особо нуждающегося. Трансферты - это ежегодные отчисления, взаиморасчеты территорий и федерального бюджета. Система распределения трансфертов была построена на едином методологическом принципе, критериями которого являлись показатели налоговых поступлений и расходов региональных бюджетов в расчете на одного жителя. Данная модель распределения трансфертов постоянно улучшалась, но ее принципы оставались неизменными. До настоящего времени межбюджетные взаимоотношения - одна из важных и сложных проблем бюджетной политики. В целом за последние годы сделано немало в области теории, практики обоснования и создания системы более справедливых и объективно обусловленных отношений между различными уровнями бюджетов, но несовершенство межбюджетных отношений на разных уровнях требует перехода к качественно новому этапу их развития. Исходя из этого правительством была принята Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г.

Цель Программы - формирование и развитие системы бюджетного устройства, позволяющей органам власти субъектов и местного самоуправления проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и ответственности между органами власти разных уровней. Эта система должна обеспечивать: - экономическую эффективность - создание долгосрочных стимулов органам власти субъектов и местного самоуправления для проведения структурных реформ, поддержания конкурентной среды, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействия росту доходов населения и экономическому развитию соответствующих территорий; - бюджетную ответственность - управление общественными финансами от имени и в интересах населения при максимально эффективном использовании налоговых и иных ресурсов соответствующих территорий для предоставления бюджетных (общественных) услуг, прозрачности и подотчетности налогово-бюджетной политики, сбалансированности всех стадий бюджетного процесса; повышение законодательно установленной взаимной ответственности органов власти разных уровней при выработке и проведении бюджетной политики; - социальную справедливость - выравнивание доступа граждан, вне зависимости от места их проживания, к основным общественным услугам и социальным гарантиям; - политическую консолидацию - достижение общественного согласия по вопросам распределения между властями разных уровней налогово-бюджетных полномочий, создание условий для эффективного выполнения органами власти субъектов и местного самоуправления своих функций, содействие развитию гражданского общества;- территориальную интеграцию - обеспечение единства налогово-бюджетной системы, предотвращение появления и смягчение диспропорций регионального развития, упрочение территориальной целостности страны. На современном этапе в России происходит совершенствование механизмов бюджетного выравнивания регионов одновременно с реформами налоговой системы и местного самоуправления. Этот процесс совмещается с действиями правительства по решению проблем наращивания инвестиционной активности, структурных преобразований в экономике регионов и реформой в социальной сфере.

Межбюджетные отношения в России основаны на следующих принципах:

распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной системы РФ;

разграничения (закрепления) на постоянной основе доходов по уровням бюджетной системы РФ;

равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав муниципальных образований;

выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, муниципальных образований;

равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов Федерации.

В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджетных расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ, а из бюджетов субъектов РФ — в местные бюджеты. Используется единая методика расчета нормативов финансовых затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг, нормативов расчета финансовой помощи территориальным бюджетам, а также единый порядок уплаты федеральных и региональных налогов.

Целями организации системы межбюджетных отношений могут быть:

выравнивание бюджетной обеспеченности,

стимулирование роста налогового потенциала,

финансовое управление территориальным развитием,

снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном уровне.

16. Сущность и роль государственных внебюджетных фондов в обеспечении социальной политики государства.

Государственные федеральные внебюджетные фонды относятся к федеральной собственности. Они имеют социальную, экономическую, благотворительную и другую направленность.

Через государственные внебюджетные фонды осуществляется перераспределение части национального дохода в интересах отдельных социальных слоев населения.

Государственные социальные внебюджетные фонды — это целевые централизованные фонды финансовых ресурсов, формируемые за счет обязательных платежей и отчислений юридических и физических лиц и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Государственные социальные внебюджетные фонды включают:

• Пенсионный фонд Российской Федерации;

• Фонд социального страхования Российской Федерации;

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

• Государственный фонд занятости населения Российской Федерации.

К экономическим внебюджетным фондам относятся Федеральный и территориальные дорожные фонды, Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ, Федеральный экологический фонд РФ, Государственный фонд борьбы с преступностью и др.

Существуют также внебюджетные фонды межотраслевого и отраслевого назначения, целью которых является финансовая поддержка конкретных институтов, проектов, развитие и стимулирование производства (например, Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, Фонд содействия научно-техническому прогрессу и др.). Однако такие фонды имеют свою специфику и будут рассмотрены в других главах.

С помощью внебюджетных фондов государство и муниципальное образование решают важнейшие социальные задачи:

• социальную защиту населения;

• повышение жизненного уровня населения;

• сохранение и улучшение здоровья населения;

• социальную ориентацию безработного населения.

• оказание социальных услуг населению.

Аккумуляция средств во внебюджетных Фондах позволяет накапливать источники финансирования для выплат пенсий, пособий, стипендий и т.п.

Денежные средства всех государственных внебюджетных социальных фондов находятся в государственной собственности РФ и не входят в состав бюджетов других фондов и изъятию не подлежат. Фонды имеют право и возможность выполнять отдельные банковские операции в порядке, установленном законодательством РФ о банках и банковской деятельности.

17. Концепции бюджетно-налогового регулирования, применяемые в мировой практике. Цели и типы бюджетно-налоговой политики. Мультипликационный эффект снижения налогов и роста государственных расходов. Особенности бюджетно-налоговой политики в краткосрочном и долгосрочном периодах, на различных фазах экономического цикла. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика.

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – меры правительства по изменению государственных расходов, налогообложения и состояния госбюджета, направленные на обеспечение полной занятости, равновесия платежного баланса, экономического роста при производстве неинфляционного ВВП (ВНП).

Основными инструментами осуществления бюджетно-налоговой политики являются налоговые и бюджетные регуляторы. К налоговым регуляторам относятся устанавливаемые виды налогов и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, источники налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания, способы внесения и др. В качестве бюджетных регуляторов выделяют уровень централизации средств государством, соотношение между федеральным или республиканским и местными бюджетами, дефицит бюджета, соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными фондами, бюджетную классификацию статей доходов и расходов и др.

Фискальная политика в зависимости от механизма реагирования на изменения экономической ситуации подразделяется на дискреционную и недискреционную (автоматическую), в соответствии с чем определяется механизм ее функционирования, конкретизируются формы и методы регулирования.

Дискреционная фискальная политика – целенаправленное изменение величин государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета в результате специальных решений правительства, направленных на изменение уровня занятости, объема производства, темпов инфляции и состояния платежного баланса.

Недискреционная (автоматическая) фискальная политика – автоматическое изменение названных величин в результате циклических колебаний совокупного дохода. Недискреционная фискальная политика предполагает автоматическое увеличение (уменьшение) чистых налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста (уменьшения) ВНП, которое оказывает стабилизирующее воздействие на экономику.

Чистые налоговые поступления представляют собой разность между величиной общих налоговых поступлений в бюджет и суммой выплаченных правительством трансфертов.

При дискреционной фискальной политике в целях стимулирования совокупного спроса в период спада целенаправленно создается дефицит госбюджета вследствие увеличения госрасходов (например, на финансирование программ по созданию новых рабочих мест) или снижения налогов. Соответственно, в период подъема целенаправленно создается бюджетный излишек.

Дискреционная политика правительства связана со значительными внутренними временными лагами, так как изменение структуры государственных расходов или ставок налогообложения предполагает длительное обсуждение этих мер в парламенте.

При недискреционной фискальной политике бюджетный дефицит и излишек возникают автоматически в результате действия встроенных стабилизаторов экономики.

“Встроенный” (автоматический) стабилизатор – экономический механизм, работающий в режиме саморегулирования и позволяющий снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска, не прибегая к частым изменениям экономической политики правительства. В качестве таких стабилизаторов в индустриальных странах обычно выступают прогрессивная система налогообложения, система государственных трансфертов, в том числе страхование по безработице и система участия в прибылях. Встроенные стабилизаторы экономики относительно смягчают проблему продолжительных временных лагов дискреционной фискальной политики, так как эти механизмы “включаются” без непосредственного вмешательства парламента.

Степень встроенной стабильности экономики непосредственно зависит от величин циклических бюджетных дефицитов и излишков, которые выполняют функции автоматических “амортизаторов” колебаний совокупного спроса.

Циклический дефицит (излишек) – дефицит (излишек) государственного бюджета, вызванный автоматическим сокращением (увеличением) налоговых поступлений и увеличением (сокращением) государственных трансфертов на фоне спада (подъема) деловой активности. Действие “встроенных стабилизаторов” объясняется следующим образом. В фазе циклического подъема налоговые отчисления автоматически возрастают, а трансфертные платежи автоматически снижаются. В результате возрастает бюджетный излишек и инфляционный бум сдерживается. В период же циклического спада налоги автоматически падают, а трансферты растут. В итоге увеличивается бюджетный дефицит на фоне относительного роста совокупного спроса и объема производства, что ограничивает глубину спада.

Дискреционная фискальная политика в зависимости от фазы экономического цикла может быть стимулирующей или сдерживающей.

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика (фискальная экспансия) в краткосрочной перспективе имеет своей целью преодоление циклического спада экономики и предполагает увеличение госрасходов, снижение налогов или комбинирование этих мер. В более долгосрочной перспективе политика снижения налогов может привести к расширению предложения факторов производства и росту экономического потенциала. Осуществление этих целей связано с проведением комплексной налоговой реформы, сопровождающейся ограничительной денежно-кредитной политикой Центрального (Национального) банка и оптимизацией структуры государственных расходов.

Сдерживающая бюджетно-налоговая политика (фискальная рестрикция) имеет своей целью ограничение циклического подъема экономики и предполагает снижение госрасходов, увеличение налогов или комбинирование этих мер. В краткосрочной перспективе эти меры позволяют снизить инфляцию спроса ценой роста безработицы и спада производства. В более продолжительном периоде растущий налоговый клин может послужить основой для спада совокупного предложения и развертывания механизма стагфляции, особенно в том случае, когда сокращение государственных расходов осуществляется пропорционально по всем статьям бюджета и не создается приоритетов в пользу государственных инвестиций в инфраструктуру рынка труда. Затяжная стагфляция на фоне неэффективного управления государственными расходами создаёт предпосылки для разрушения экономического потенциала.

Стабилизационное воздействие налогов и государственных расходов на экономическое развитие обусловлено тем, что они обладают мультипликационным эффектом и оказывают прямое влияние на совокупный спрос, объем национального производства, занятость населения. Так, в период спада правительства, стимулируя государственные расходы, вызывают мультипликационный рост потребительских расходов и множительный эффект инвестиций.

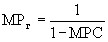

Мультипликатор государственных расходов (МРг) рассчитывается по формуле:

,

,

где МРС – предельная склонность к потреблению.

Он показывает приращение ВВП в результате роста государственных расходов на закупку товаров и услуг.

При значительном уровне безработицы государство проводит стимулирующую политику в форме сокращения налогов. Более низкие налоги вызывают увеличение доходов домашних хозяйств, что ведет к увеличению расходов и к росту совокупного спроса, цен, расширению объема производства и совокупного предложения. В результате повышается реальный ВВП. Низкие налоги также стимулируют рост сбережений домашних хозяйств и увеличение прибыльности предпринимательских инвестиций. Это способствует повышению нормы накопления капитала, расширению производства, снижению безработицы и увеличению национального продукта. Следовательно, налоги также приводят к мультипликационному эффекту.

Мультипликатор чистых налогов – это отношение величины изменения совокупного спроса к величине заданного изменения реальных чистых налогов. Его абсолютная величина определяется по формуле:

МР налогов = МРг – 1.

Если в эту формулу подставить значение мультипликатора расходов, то получится:

МР налогов = МРС (1 – МРС).

Налоги по сравнению с государственными расходами в меньшей степени воздействуют на изменение национального продукта. Налоговый мультипликатор меньше мультипликатора государственных расходов на величину предельной склонности к потреблению. Это объясняется тем, что государственные расходы являются составляющей совокупных расходов, а налоги выступают фактором, влияющим только на потребление – одну из переменных совокупных расходов. Кроме того, если каждая денежная единица, использованная на закупку товаров и услуг, оказывает прямое воздействие на прирост ВВП, то при сокращении налогов только одна часть доходов семейных хозяйств идет на рост потребления, поскольку другая часть уходит на сбережения.

Выбор правительством форм и методов стабилизационной фискальной политики зависит и от используемой концептуальной модели государственного регулирования. В теории и практике государств с рыночной экономикой выделяются две концептуальные модели – неокейнсианская и неоклассическая.

Неокейнсианская модель государственного регулирования экономики базируется на теории Дж. Кейнса. Он придавал особое значение недискреционной бюджетно-налоговой политике, которая, по его мнению, способна амортизировать кризис. Встроенная стабильность возникает вследствие существования функциональной зависимости между налогами и национальным доходом. Так, величина собираемого чистого налога варьирует пропорционально величине чистого национального продукта (ЧНП). Следовательно, по мере изменения уровня ЧНП возможны автоматические колебания (увеличение или уменьшение) размеров налоговых поступлений и возникающих бюджетных дефицитов и профицитов.

Антиинфляционный эффект заключается в том, что по мере роста ЧНП растут доходы производителей и происходит автоматическое повышение налоговых поступлений, которое со временем обусловливает сокращение потребления, сдерживает избыточный инфляционный рост цен, а в итоге вызывает понижение ЧНП и занятости. Следствием этого является замедление экономического подъема и формирование тенденции к ликвидации дефицита государственного бюджета и образованию профицита.

Неоклассическая модель налогового регулирования основывается на теории «экономики предложения», в которой одним из условий, обеспечивающих рост сбережений и расширение инвестиционной деятельности, выступает низкий уровень налогов. Для этого используется бюджетная концепция А. Лаффера, где главной переменной величиной являются предельные ставки налогов. Так, если предельные ставки достигают достаточно высокого уровня, то ликвидируются стимулы для предпринимательской инициативы и расширения производства, падают прибыли, усиливается процесс уклонения от уплаты налогов, следовательно, снижаются и общие налоговые поступления. Сокращение предельных налоговых ставок вызывает противоположный эффект.

Таким образом, неокейнсианцы строят механизм налогового регулирования на основе изменений уровня налогов как средства проведения антициклической политики, снижения их в периоды спада экономики, повышения в годы оживления и подъема с целью сдерживания деловой активности, а неоклассики – на основе широкомасштабного и целенаправленного снижения общего уровня налогов для поддержания высокого уровня сбережений и инвестиций, а также расширения общих налоговых поступлений.

18. Проблема сбалансированности государственного бюджета. Приоритеты формирования доходной части бюджета и политики государственных расходов в Российской Федерации. Управление государственным внутренним и внешним долгом. Бюджетная стратегия, направленная на создание первичного профицита. Особенности финансирования бюджетного дефицита и управления государственным долгом в Российской Федерации.

Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, появилась проблема их сбалансирования. Однако существует ряд проблем, связанных со сбалансированностью бюджета, таких как проблема государственного долга, дефицита и профицита бюджета. Внутренний государственный долг - задолженность государства гражданам, коммерческим банкам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных ее правительством. [1, статья 2] Внешний долг - задолженность государства иностранным банкам, гражданам, фирмам, учреждениям и международным организациям. Государственный долг выступает в двух основных формах - государственные ценные бумаги и записи на бухгалтерских счетах. Государственные ценные бумаги ликвидны, анонимны, могут свободно обращаться на вторичном рынке. Долги, оформленные в виде записи на бухгалтерских счетах, не могут переуступаться и продаваться. В этой форме, как правило, оформляется незначительная часть государственного долга.

Одним из важнейших вопросов государственных финансов является проблема бюджетного дефицита. Дефицит бюджета - это сумма, на которую в данном году расходы бюджета превосходят его доходы. Причины бюджетного дефицита следующие. Это спад производства, массовый выпуск денег, излишние, неоправданные социальные программы, оборот теневого капитала в огромных масштабах. К важнейшим факторам, влияющим на бюджетный дефицит и определяющим его размер, относится колебание объема ВВП в течение бюджетного периода. Возможными причинами бюджетного дефицита являются и чрезмерные государственные расходы, хищения, потери произведенной продукции и многое другое, что не поддается учету. Источниками покрытия бюджетного дефицита являются государственные займы и усиление налогообложения. Существует третий, традиционный способ - это выпуск денег. Однако сегодня эмиссия не принимает формы простого печатания денежных знаков. В настоящее время эмиссия существует посредством создания резервов коммерческих банков. Можно выделить несколько концептуальных подходов к проблеме бюджетного дефицита. Первая концепция базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. Вторая концепция базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не ежегодно. Третья концепция предполагает, что целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение экономической стабильности может сопровождаться устойчивым бюджетным дефицитом. Вторая и третья концепции лежат в основе финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит. Такая политика предполагает наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны, контроль развития бюджетного дефицита и поиск источников его покрытия, а также выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект. Существуют три основных способа финансирования дефицита бюджета: ) монетизация бюджетного дефицита (эмиссия, расширения кредитов и т.д.); ) внешнее долговое финансирование (например, получение безвозмездных субсидий из-за рубежа или льготных займов по низким ставкам с длительными сроками погашения); ) внутреннее долговое финансирование. Дефицит отражает кризисные явления в экономике, ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, нарушение экономических связей, неэффективность налоговой системы и т.д. В этом случае требуется принятие срочных мер со стороны правительства по стабилизации экономики, реформированию кредитно-финансовой системы, корректировке бюджетной политики. Однако однозначно говорить о том, что бюджетный дефицит является исключительно негативным явлением нельзя хотя бы потому, что различна природа дефицитов. Дефицит может явиться и результатом экономической политики государства: снижение налогов в целях стимулирования производства. В этом случае государство может позволить себе достаточно большой и даже увеличивающийся дефицит бюджета в течение длительного периода времени при условии, что экономика страны развивается еще более бурными темпами. Природа и последствия бюджетного дефицита полностью зависят от действий правительства. Если финансовые средства, составляющие превышение расходов над доходами, направляются на развитие экономики, используются для развития приоритетных отраслей, т. е. используются эффективно, то в будущем рост производства и прибыли в них возместит произведенные затраты, и общество в целом только выиграет от такого дефицита. Если же правительство не имеет четкой программы экономического развития, а превышение расходов над доходами допускает в целях латания «финансовых дыр», субсидирования нерентабельного производства, то бюджетный дефицит неизбежно приведет к росту отрицательных моментов в развитии экономики. Дефицит бюджета возникает, когда расходы бюджета превышают его доходы. Существует обратная ситуация, когда расходы бюджета ниже его доходов, т.е. возникает профицит бюджета. В современной экономической теории существует несколько основных концепций сбалансированности бюджета: ) теория ежегодно балансируемого бюджета; 2) теория циклического балансирования бюджета; ) теория автоматически стабилизирующейся экономической политики; ) теория компенсирующегося бюджета; ) теория функциональных финансов.[3, c.7] Теория ежегодно балансируемого бюджета строго закрепляет необходимость соответствия бюджетных расходов и доходов на ежегодной основе. Сбалансирование бюджета может быть достигнуто путем либо увеличения ставки налога, либо сокращения государственных расходов. И та, и другая меры сокращают, а не стимулируют совокупный спрос. Поэтому ежегодно балансируемый бюджет не является экономически нейтральным, такая политика выступает как проциклическая. А государственный долг допускается только при условии, что он может быть выплачен за счет налогов и других доходов бюджета. В такой ситуации он не является необходимым для экономики страны. Теория циклического балансирования бюджета предусматривает балансирование бюджета в течение определенного экономического цикла (за период в несколько лет). Это означает, что в период кризиса государство снижает налоги и увеличивает расходы, сознательно вызывая дефицит бюджета. В фазе подъема оно повышает налоги и сокращает государственные расходы. Возникающее в результате положительное сальдо бюджета может быть использовано на покрытие государственного долга, возникшего в период кризиса. Однако такой подход имеет свои недостатки. Достаточно сложно выделить сам цикл экономического развития и его фазы. Кризисы и подъемы в экономическом цикле неодинаковы по глубине и длительности. Кроме того, на экономические действия государства в ходе экономического цикла влияют политические факторы, когда общая цель стабилизации экономики подчинена обычно срочным задачам политической конъюнктуры, решение которых ведет к увеличению государственных расходов, а значит, и к росту государственного долга и бюджетного дефицита. Теория автоматически стабилизирующейся экономической политики также предполагает балансирование бюджета в рамках экономического цикла. Но особенность этой теории в том, что она делает попытку сгладить один из недостатков предыдущей теории - учесть политический фактор. С политической точки зрения, для мнения избирателей государству выгоднее увеличивать государственные расходы, чем проводить жесткую налоговую политику ради увеличения доходов бюджета. Результатом таких действий государства может стать прогрессирующий дефицит бюджета и растущая государственная задолженность. Поэтому особое значение придается автоматическим стабилизаторам бюджета - налогам, расходам по страхованию, различным трансфертам и субвенциям. Так, в период подъема встроенный механизм прогрессивного налогообложения должен обеспечивать дополнительный доход бюджета. А во время кризиса страховые выплаты и трансфертные платежи должны сглаживать последствия кризисных процессов. Однако встроенные стабилизаторы лишь ограничивают размах или глубину циклических колебаний. Циклическая экономика нуждается в дополнительных кредитно-бюджетных мероприятиях. Теория компенсирующегося бюджета полностью отходит от понятия сбалансирования бюджета и не ставит это целью экономической политики. Кредитное финансирование перестает быть чрезвычайной мерой. Заемные средства оцениваются как вполне легитимный источник доходной части бюджета любого развитого государства. В условиях длительного застоя государство за счет кредитов и займов оттягивает на себя излишнюю часть сбережений, инвестирует ее и, таким образом, оживляет экономику. Однако здесь существует опасность увеличения государственного долга до размеров, когда он будет оказывать не стимулирующее, а сдерживающее воздействие на экономику. Теория функциональных финансов во многом пересекается с идеей о компенсирующемся бюджете, так как полностью оправдывает растущий государственный долг как инструмент стабилизации экономики. Для этой теории вопрос о сбалансированности бюджета является второстепенным. Первоначальная задача государственных финансов - это балансирование экономики, а не бюджета. Государственный бюджет является, прежде всего, инструментом достижения и поддержания экономической стабильности. Поэтому правительство не должно сомневаться, идя на введение дефицита бюджета и государственного долга. Растущую государственную задолженность сторонники теории функциональных финансов аргументируют следующими положениями. Во-первых, налоговые поступления автоматически возрастают по мере ускорения роста экономики, в результате чего дефицит бюджета будет отчасти самоликвидироваться. Во-вторых, права государства по установлению налогов и способности создавать деньги создают для него практически безграничную возможность финансировать дефицит бюджета. В-третьих, проблемы, порождаемые большим государственным долгом, на деле менее обременительны, чем разбалансированность экономики. Таким образом, современные теории сбалансированности бюджета во многом оправдывают появление у многих развитых стран колоссального государственного долга.

19. Денежно-кредитная политика как инструмент воздействия на финансовые рынки и экономику в целом. Роль денежно-кредитной политики в формировании условий экономической конъюнктуры. Задачи и функции центральных банков в осуществлении денежно-кредитного регулирования.

ДКП – направление экономической политики государства представляющая собой совокупность разработанных ЦБ совместно с правительством мероприятий в области организации денежных и кредитных отношений в стране.

С помощью этих мероприятий обеспечивается воздействие ДК сферы на воспроизводственный процесс в целях регулирования экономического роста, повышения эффективности производства, обеспечения занятости, стабильности внешних связей.

Цель ДКП: обеспечение стабильного экономического роста.

Субъект: ЦБ, КБ.

ЦБ использует денежные агрегаты изменяя их объём и структуру в общей массе денег.

2. Способы и инструменты ДК регулирования.

Методы ДКП – совокупность приёмов и операций, посредством которых субъекты ДКП воздействуют на объекты для достижения поставленных целей.

В зависимости от связи метода ДКП с поставленной целью различают прямые и косвенные методы.

Прямые – административные меры в форме директив ЦБ, касающихся объёма денежного предложения и цены на финансовом рынке. (минимальные размеры ставок по кредитам и депозитам).

Дают наиболее быстрый эффект и сокращают проблему временных лагов.

Косвенные методы воздействуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов. (Большой временной лаг, последствия менее предсказуемые).

Общие – косвенные методы, оказывающие влияние на денежный рынок в целом.

Селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят директивный характер (ограничение выдачи ссуд некоторыми банками или некоторых видов ссуд).

Инструмент ДКП – средство воздействия ЦБ на объекты денежно-кредитной политики.

Инструменты:

Изменение норматива обязательных резервов (процентная доля от обязательств КБ)

Процентная политика ЦБ, т.е. механизм заимствования средств КБ у ЦБ или депонирования средств КБ в ЦБ (ставка рефинансирования, учётная ставка).

Операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами.

Валютное регулирование.

3. Типы ДКП:

Политика кредитной экспансии или «дешёвых денег» (повышает ресурсы КБ, следовательно увеличение массы денег в обороте)

Политика кредитной рестрикции или «дорогих денег» (ограничение возможностей КБ по выдаче кредитов).

Прациклическая ДКП усиливает тенденции в экономики (способствует повышению цены в условиях тенденции к их повышению). Она ошибочна.

Антициклическая ДКП сглаживает отрицательные проявления в ходе фазы экономического цикла (уменьшает денежную массу при повышении цен и повышает денежную массу при понижении цен).

Денежно-кредитная политика (ДКП) является составной частью экономической политики государства, главные стратегические цели которой — обеспечение экономического роста и повышения благосостояния населения. Объектами регулирования выступают спрос и предложение на денежном рынке, изменяющиеся в результате действий денежных властей, частных банков и небанковских организаций. Предметами регулирования являются банковские резервы, процентная ставка и валютный курс. Конечная цель денежно-кредитной политики — поддержание ценовой стабильности, устойчивости национальной валюты, долговременного экономического роста.

В современных условиях в основе ДКП большинства стран лежит принцип «компенсационного регулирования», основанный на сочетании двух противоположных комплексов мероприятий, которые применяются на различных фазах экономического цикла:

политика денежно-кредитной рестрикции (политика «дорогих денег») - ограничение кредитных операций, повышение уровня процентных ставок, торможение темпов роста денежной массы. Применяется в условиях оживления хозяйственной конъюнктуры с целью ограничить кредитование экономики с тем, чтобы избежать перепроизводство товаров;

политика денежно-кредитной экспансии (политика «дешевых денег») - стимулирование кредитных операций, снижение нормы процента, нагнетание в платежный оборот дополнительных денежных средств. Применяется в кризисной фазе цикла в условиях падения производства и роста безработицы. Заключается в стимулировании кредитных операций банков, введении льготных условий кредитования в целях увеличения спроса на товары и услуги и оживления экономической конъюнктуры.

Методы денежно-кредитного регулирования принято делить на общие и селективные.

Общие (косвенные) методы позволяют воздействовать на рынок ссудных капиталов в целом. К ним относятся: регулирование официальной процентной ставки (ставки рефинансирования), управление обязательными резервами, операции на открытом рынке с ценными бумагами.

Селективные (прямые) методы предполагают прямое регулирование конкретных видов банковских операций и кредитование отдельных секторов экономики. До 70-х годов XX в. абсолютное большинство центральных банков промышленно развитых стран придерживались применения прямых инструментов, а с 80-х годов в денежно-кредитной политике преобладают косвенные инструменты.

Разработку ДКП как составной части национальной макроэкономической политики осуществляет Банк России. Этот процесс организован следующим образом:

Банк России разрабатывает проект ДКП и передает его на рассмотрение Национальному банковскому совету;

Национальный банковский совет дает по проекту заключение;

Банк России уточняет проект по рекомендациям Национального банковского совета и представляет его Президенту РФ и Правительству РФ;

до 1 октября Банк России представляет в Государственную Думу проект Основных направлений единой государственной ДКП на предстоящий финансовый год, который должен быть утвержден до 1 декабря.

Основные направления единой государственной ДКП на предстоящий финансовый год содержат анализ состояния и прогноз развития экономики РФ. основные ориентиры, параметры и инструменты единой ДКП. Реализация утвержденной ДКП возложена на Банк России.

Особенность советской банковской практики заключалась в жестком разграничении наличного и безналичного денежного оборота. Понятие «денежная эмиссия» применялось преимущественно к выпуску наличных денег в обращение. До 1988 г. эмиссионный процесс концентрировался в Госбанке СССР, поскольку

Стройбанк осуществлял кредитные вложения за счет бюджетных источников, а эмиссия Внешэкономбанка была незначительной. Создание системы специализированных банков поставило их в положение главных эмитентов денег, т.е. процесс денежной эмиссии стал децентрализованным. Дальнейшее реформирование кредитной системы, создание сети коммерческих банков и единого эмиссионного ЦБ РФ привело к изменениям в методах денежно-кредитного регулирования.

До начала 90-х годов денежная масса не рассматривалась как целостный объект регулирования. Главный объект регулирования — наличные деньги в обращении. Другим объектом служила величина кредитных вложений (безналичные деньги, эмитированные в оборот банковской системой). Процессы управления этими показателями были обособлены. Планируемый объем наличных денег устанавливался в кассовом плане Госбанка СССР, размер кредитных вложений определялся в сводном кредитном плане.