- •Методические указания по выполнению дипломного (курсового) проекта по дисциплине «Архитектура зданий»

- •Аннотация

- •I. Общие правила оформления графических разделов

- •II. Графический раздел.

- •2.1 Выполнение плана этажа здания

- •2.2. Гражданское здание.

- •В поперечном сечении

- •2.3. Производственное здание.

- •3. Разрез здания .

- •3.1 Гражданское здание.

- •3.2 Производственное здание.

- •4. Фасад здания.

- •5.1. Фундаменты сборные железобетонные ленточные.

- •5.2. Свайные фундаменты.

- •5.3. Фундаменты производственных зданий.

- •6. План перекрытия, покрытия.

- •6.1 Гражданские здания.

- •6.2 Производственные здания.

- •7.1. План скатной кровли

- •7.2. План плоской кровли

- •8. Разбивочный план

- •8.2 Роза ветров

- •8.3 Санитарно-защитная зона

- •8.4 Технико-экономические показатели генплана

- •9. Узлы, фрагменты.

- •III. Расчетный раздел

- •Вертикальная привязка.

- •2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

- •3. Расчет глубины заложения фундаментов.

- •4. Расчет привязки фундамента

- •4 .1. Пример расчета привязки ленточного фундамента относительно оси.

- •4.2. Пример расчета привязки ленточного фундамента относительно оси.

- •Расчет длины фундаментной балки

- •IV. Рекомендации по разработке текстовой части расчетно-пояснительной записки.

- •1 Общая характеристика проектируемого здания.

- •2. Архитектурно – конструктивный раздел.

- •Примерный текст описания архитектурно-планировочного решения здания школы на 960 учащихся

- •Примерный текст описания архитектурно-планировочного решения из расчетно-пояснительной записки дипломного проекта

- •2.3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

- •2.4. Конструктивные решения здания.

- •2.7. Защита конструкций от гниения, возгорания и коррозии.

- •Примерный текст описания конструктивного решения по теме дипломного проекта «Четырехэтажное здание заводоуправления»

- •Литература

- •Пример и правила компоновки текста на листах пояснительной записки

- •Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей гост 30674-99 (выполненные по индивидуальному заказу)

- •Гост 13579-78*

- •Гост 13580-85

- •Основные параметры и размеры

- •Пример выполнения схемы расположения элементов ленточного фундаментов.

2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

Теплозащитные свойства ограждения зависят от способности строительного материала передавать теплоту – теплопроводности материала, что характеризуется коэффициентом теплопроводности.

Коэффициентом

теплопроводности

![]() называется то количество тепла, которое

проходит через слой материала площадью

1м

называется то количество тепла, которое

проходит через слой материала площадью

1м![]() ,

толщиной 1м за 1ч при разности температур

его поверхности в1

,

толщиной 1м за 1ч при разности температур

его поверхности в1![]() Чем меньше плотность, тем меньше величина

коэффициента его теплопроводности,

тем лучше теплозащитные свойства стен.

Чем меньше плотность, тем меньше величина

коэффициента его теплопроводности,

тем лучше теплозащитные свойства стен.

Количество тепла,

(Вт/(м2

• °С), проходящее при тех же условиях

через слой материала толщиной

![]() ,

составит:

,

составит:

k= /

Эта величина

называется коэффициентом

теплопередачи

слоя. Величина, обратная коэффициенту

теплопередачи, характеризующая

сопротивляемость слоя прохождению

через него тепла, называется термическим

сопротивлением слоя (м

![]() С/Вт)

С/Вт)

R= / (1)

Сопротивление теплопередачи R является основным теплотехническим показателем ограждения. Есть материалы, которые со временем изменяют свой коэффициент теплопроводности из-за усадки и уплотнения (например, войлок, минераловатные плиты и др.). Для таких материалов вводят повышающий коэффициент.

Как правило, любая ограждающая конструкция не является однослойной. Даже простая конструкция кирпичной стены имеет дополнительные слои в виде внутренней, а иногда и наружной штукатурки. Но каждый слой обладает своим термическим сопротивлением, поэтому общее термическое сопротивление многослойного ограждения складывается из термических сопротивлений каждого слоя.

Существует еще

один вид термического сопротивления

ограждения. Внутренняя поверхность

ограждения всегда немного холоднее,

чем воздух в помещении, а наружная –

всегда немного теплее, чем воздух на

улице. Этот вид сопротивления теплопередачи

получил название поверхностного (R![]() -для

внутренней поверхности и R

-для

внутренней поверхности и R![]() – для наружной поверхности). Общее или

приведенное сопротивление всего

ограждения будет иметь вид:

– для наружной поверхности). Общее или

приведенное сопротивление всего

ограждения будет иметь вид:

R![]() =

R

+

R

=

R

+

R![]() +

R

+

R![]() +

R

+

R![]() +

…+ R

+

…+ R![]() +

R

(2)

+

R

(2)

По этой формуле выполняется теплотехнический расчет. Сопротивления теплопередачи отдельных слоев вычисляют по формуле (1), значения , R , R принимают по СНиПу. Падение температуры внутри отдельного слоя происходит равномерно по закону прямой линии, поэтому распределение температуры можно легко изобразить графически.

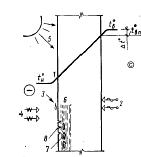

Рис. 1 Схема физических воздействий на наружную стену:

1 — поле (распределение) температур в стене из однородного материала;

2 — диффузия влаги;

3 — осадки;

4 — ветер;

5 — солнечная радиация;

6 — зона возможного выпадения конденсата;

7 — линзы льда;

8 — зона возможных трещин.

Температурный

перепад между температурами воздуха в

помещении и внутренней поверхностью

ограждений имеет большое

санитарно-гигиеническое значение. Этот

перепад (![]() t)

нормируется в зависимости от назначения

помещений. Особенно большое значение

этот перепад имеет для жилых комнат,

для помещений, где рабочие места находятся

вблизи наружных стен, для детских

учреждений и т.д.Для стен

t

допускается большим, чем для потолков

и полов. При холодном потолке возникают

потоки холодного воздуха вниз. Большие

перепады температур вызывают простудные

заболевания и понижают комфортность

помещения

t)

нормируется в зависимости от назначения

помещений. Особенно большое значение

этот перепад имеет для жилых комнат,

для помещений, где рабочие места находятся

вблизи наружных стен, для детских

учреждений и т.д.Для стен

t

допускается большим, чем для потолков

и полов. При холодном потолке возникают

потоки холодного воздуха вниз. Большие

перепады температур вызывают простудные

заболевания и понижают комфортность

помещения

Теплоустойчивость или тепловая инерция - характеризует способность стены сохранять неизменным тепловое состояние своих внутренних слоев. Это состояние может быть нарушено тепловыми волнами, распространяющимися в теле стены и вызванными периодическими суточными погодными изменениями температуры наружных поверхностей. Если эти тепловые волны угасают в теле стены настолько, что амплитуда колебаний температуры внутренних поверхностей незначительна, значит, стена обладает хорошей тепловой инерцией. Обычно такими бывают массивные стены из достаточно плотных материалов (камня, кирпича и т. п.). Стены из материалов малой массы не обладают такой инерцией.

Влажностный режим ограждения также одно из условий его долговечности и нормальной эксплуатации. В толщу ограждения влага может попадать различными путями. Во время кладки стен влага заносится с влажными материалами, в основном с растворами; дожди увлажняют поверхность стен; грунтовая сырость, поднимаясь по капиллярам стенового материала, увлажняют его. Перед эксплуатацией кирпичный дом просушивают; чтобы не допустить грунтовую влагу в толщу стены, устраивают гидроизоляцию. Существует два вида увлажнения, которые происходят постоянно при эксплуатации здания. Это гигроскопическая и конденсационная влага.

Воздух всегда

содержит некоторое количество водяных

паров. Количество влаги называется

абсолютной (фактической) влажностью

воздуха (![]() ).

Абсолютная влажность при неизменной

температуре не может превышать некоторого

предела насыщения (

).

Абсолютная влажность при неизменной

температуре не может превышать некоторого

предела насыщения (

![]() ),

который тем больше, чем выше температура

воздуха. Это значит, что теплый воздух

может быть более насыщен парами влаги,

чем холодный

),

который тем больше, чем выше температура

воздуха. Это значит, что теплый воздух

может быть более насыщен парами влаги,

чем холодный

Процентное отношение фактической (абсолютной) влажности к насыщающему количеству при такой же температуре называют относительной влажностью воздуха W:

W= ( / )100%

Относительная влажность воздуха в помещении от 50 до 60% называется нормальной. При повышении температуры воздуха его относительная влажность уменьшается, при понижении возрастает и может достигать 100%. Температура, при которой относительная влажность достигает предела насыщения, называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги будет выделяться в виде конденсата.

Влажностный режим внутри помещений принимается по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Условия эксплуатации ограждающих конструкций устанавливаются по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» приложение 2.

Не маловажное значение имеют: гигроскопическая влага, воздухопроницаемость ограждений или инфильтрация.

Гигроскопическая влага попадающая в ограждение в результате способности некоторых материалов впитывать в себя пары влаги из воздуха (например гигроскопичен силикатный кирпич).Чтобы защитить стены, выложенные из гигроскопичного материала, необходимо их поверхность облицовывать влагоустойчивыми материалами. Нарушения температурно-влажностного режима помещений действует на самочувствие людей. Оптимальными условиями для жизнедеятельности человека являются относительная влажность воздуха 45…50% и температура воздуха 18-20

Воздухопроницаемость ограждений или инфильтрация – проникновение воздуха через ограждения. Воздух проходит через открытые поры в пористых стеновых материалах, через Неплотности стыков между панелями и в основном через Неплотности оконных и дверных проемов. Т.о. в помещении создается некоторый воздухообмен, который ощущается близ неплотностей в виде токов холодного воздуха. Этот воздухообмен образуется вследствие разности давления наружного и внутреннего воздуха. Особенно сильна инфильтрация зимой, при больших перепадах температур. Но и летом при ничтожной разнице температур инфильтрация происходит, особенно при большом ветре. Она создает неорганизованный и неуправляемый воздухообмен. При незначительном объеме он выполняет полезную работу: удаляет излишнюю влажность из ограждающих конструкций и уменьшает влажность внутреннего воздуха. Если инфильтрация становится слишком интенсивной, она сильно охлаждает помещения, что ухудшает санитарно-гигиенические условия и комфортность. Ин фильтрация недопустима в помещениях, где требуется кондиционирование воздуха.

Для проветривания помещений устраивают форточки и фрамуги, через которые происходит воздухообмен. Такой воздухообмен является управляемым, но неорганизованным, т.к. регулировать объем поступающего и выходящего воздуха нельзя. Вместо оконных форточек применяют вентиляционные каналы. Для промышленных и сельскохозяйственных зданий воздухообмен осуществляется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Основной задачей, которую приходится решать при проектировании зданий, является обоснование наиболее целесообразных решений их ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям обеспечения с минимальными затратами в помещениях благоприятного микроклимата, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий.

Рост стоимости

тепловой энергии и увеличение ее расхода

при ограниченных запасах природного

топлива, 40 % которого расходуется на

отопление зданий и сооружений, привели

к необходимости внесения повышенных

требований к теплозащите ограждающих

конструкций зданий. В связи с этим были

разработаны новые нормы и правила - СНиП

23-02-2003 принятый и введенный в действие

с 1 октября 2003г. постановлением Госстроя

России от 26.06.2003г. №113 взамен СНиП II-79![]()

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего и наружного воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в».

Приведенное

сопротивление теплопередаче R

,

м

С/Вт,

ограждающей конструкции следует

принимать не менее нормируемых значений

R![]() м

С/Вт,

определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в

зависимости от градусо-суток района

строительства D

м

С/Вт,

определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в

зависимости от градусо-суток района

строительства D![]() C

C![]() сут.

сут.

Значения R для величин D отличающихся от табличных, следует определять по формуле

R = a D +b , (3)

где D - градусо-сутки отопительного периода, C сут, для конкретного пункта;

а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для соответствующих групп зданий.

Градусо-сутки отопительного периода D C сут, определяют по формуле

D

=

(t![]() -t

-t![]() )z

(4)

)z

(4)

где t - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 СНиП 23-02-2003 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 C). Для группы зданий по поз.2 таблицы 4 СНиП 23-02-2003-согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 C), зданий по поз 3 таблицы 4 СНиП 23-02-2003 – по нормам проектирования соответствующих зданий;

t , z -средняя температура наружного воздуха, C, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 10 C - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 C – в остальных случаях.

Для производственных

зданий с избытками явной теплоты более

23 Вт/м![]() и

зданий, предназначенных для сезонной

эксплуатации (осенью или весной), а также

зданий с расчетной температурой

внутреннего воздуха 12

C

и ниже приведенное сопротивление

теплопередаче ограждающих конструкций

(за исключением светопрозрачных) R

м

С/Вт,

следует принимать не менее значений,

определяемых по формуле

и

зданий, предназначенных для сезонной

эксплуатации (осенью или весной), а также

зданий с расчетной температурой

внутреннего воздуха 12

C

и ниже приведенное сопротивление

теплопередаче ограждающих конструкций

(за исключением светопрозрачных) R

м

С/Вт,

следует принимать не менее значений,

определяемых по формуле

R

=![]() (5)

(5)

где n –коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиП 23-02-2003;

![]() -

нормируемый температурный перепад

между температурой внутреннего воздуха

t

и температурой внутренней поверхности

-

нормируемый температурный перепад

между температурой внутреннего воздуха

t

и температурой внутренней поверхности

![]() ограждающей конструкции,

C,

принимаемой по таблице 5 СНиП 23-02-2003;

ограждающей конструкции,

C,

принимаемой по таблице 5 СНиП 23-02-2003;

![]() -

коэффициент теплоотдачи внутренней

поверхности ограждающих конструкций,

Вт/(м2

• °С, принимаемый по таблице 7 СНиП

23-02-2003;

-

коэффициент теплоотдачи внутренней

поверхности ограждающих конструкций,

Вт/(м2

• °С, принимаемый по таблице 7 СНиП

23-02-2003;

t - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C;

t![]() -

расчетная температура наружного воздуха

в холодный период года

C,

для всех зданий, кроме производственных

зданий, предназначенных для сезонной

эксплуатации, принимаемая равной средней

температуре наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99

«Строительная климатология».

-

расчетная температура наружного воздуха

в холодный период года

C,

для всех зданий, кроме производственных

зданий, предназначенных для сезонной

эксплуатации, принимаемая равной средней

температуре наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99

«Строительная климатология».

Пример расчета.

Определить

выполнение требований тепловой защиты

жилого здания. Проектируемое жилое

здание расположено в г. Великие Луки.

Кладка выполняется из кирпича глиняного

обыкновенного плотностью 1800 кг/м3

(брутто) на цементно-песчаном растворе

с наружным утеплением - утеплитель

пенополистирол «Пеноплэкс»,

оштукатуриванием

внутренней поверхности известково-песчаном

раствором толщиной

![]() =

0,02 м, наружной поверхности по сетке

цементно-песчаным раствором

=

0,02 м.

=

0,02 м, наружной поверхности по сетке

цементно-песчаным раствором

=

0,02 м.

1. Исходные данные:

Проектируемое жилое здание расположено в г. Великие Луки, который находится в климатической зоне IIВ,

Расчетная температура

наиболее холодной пятидневки -31![]() С.

С.

Расчетная температура наиболее холодных суток -27 С.

Температура внутри помещения + 20 С

1 .

штукатурка - накрывочный слой σ=20

мм, λ=0,65 Вт/м°С

.

штукатурка - накрывочный слой σ=20

мм, λ=0,65 Вт/м°С

2. штукатурка по сетке

3. армирующая сетка

4. Утеплитель пенополистирол «Пеноплэкс» λ=0,029 Вт/м°С

5. клей

6. Кирпич глиняный обыкновенный на ц.п. растворе σ =510мм, λ =0,6

7. штукатурка σ=20 мм λ=0,6 Вт/м°С

8. общая толщина стены 640мм;

В виду малой толщины армирующая сетка и клей для приклеивания плит из пенополистирола в расчет не принимаются.

2.Выписывем данные, необходимые для расчета.

z =212сут. – продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая по таблице 1, колонка 11, СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

t = +200С - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 СНиП 23-02-2003 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 C).

t = -1,90С - -средняя температура наружного воздуха, C, принимаемая по таблице 1, колонка 12, СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

№ п/п |

Наименование материала |

|

|

|

|

Цементно-песчаный раствор (накрывочный слой) |

1800 |

0,65 |

|

|

Пенополистирол |

- |

0,029 |

|

|

Кирпич глиняный обыкновенный на ц.п. р-ре |

1800 |

0,6 |

|

|

Сложный раствор: песок, цемент, известь (внутренний слой) |

1700 |

0,6 |

4. Определяю толщину утеплителя в данной ограждающей конструкции:

640-20-20-510=90мм

Определяю градусо-сутки отопительного периода:

![]() =(

=(![]() -

-

![]() )

)![]() ;

;

=![]()

![]() =4643

С

=4643

С![]() сут.

сут.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций R м С/Вт определяются по таблице 4 СНиП 23-02-2003 для соответствующих групп зданий.

Т.к. значение отличается от табличного, определяю R м С/Вт по формуле:

R = a D +b

где -a , b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для соответствующих групп зданий;

в моем случае a = 0,00035; b =1,4

Определяю сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции:

![]() =

0,00035

=

0,00035![]() + 1,4 =3,03 м

С/Вт;

+ 1,4 =3,03 м

С/Вт;

Определяю приведенное сопротивление теплопередаче R , м С/Вт

Общее сопротивление всего ограждения будет иметь вид:

R

=

R

+

R

+

R

+

R

+

R![]() +

R

;

+

R

;

где R , R , R , R - термическое сопротивление слоя;

R , R - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции принимают по таблице 7, СНиП 23-02-2003;

в моем случае равны следующим значениям:

R =8,7 Вт/м С и R =23 Вт/м С

R

=![]() =

=![]()

![]()

![]() +

+![]()

![]() +

+![]() =0,11+0,03+3,1+

=0,11+0,03+3,1+

+0,85+0,033+0,04=4,016 м С/Вт;

Приведенное сопротивление теплопередаче R , м С/Вт, ограждающей конструкции следует принимать не менее нормируемых значений R м С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток района строительства D C сут.

R

![]()

По расчету общее

сопротивление всего ограждения

![]() R

=4,016

м

С/Вт,

а нормируемое значение сопротивления

теплопередаче ограждающей конструкции

R

=4,016

м

С/Вт,

а нормируемое значение сопротивления

теплопередаче ограждающей конструкции

R = 3,03 м С/Вт;

4,016 3,03

Вывод:

Требования тепловой защиты здания выполнены, т.к R . В качестве утеплителя принимаем пенополистирол плотностью кг/м