- •Переплет художника в. М. Версзкипа Технический редактор в. И. Алексеева Корректор II. В к у п ц о в а иг. .N1 1201

- •1J ,67. Тираж ](00 000 эку Заказ № 0(1. Плд, № 790. Цена 65 коп.

- •Общие сведения о лекарственных растениях действующие вещества лекарственных растений

- •Сбор, сушка и хранение

- •Способы приготовления препаратов

- •Виды лекарственных растении и их применение растения, возбуждающие центральную нервную систему

- •Аралия маньчжурская — Aralia tnandshurica Rupr. Et Maxim. Семейство аралиевые — Araliaceae

- •Семейство сложноцветные — Compositae

- •Лимонник китайский —

- •Семейство магнолиевые — Magnoliaceae

- •Семейство аралиевые — Araliaceae

- •Мордовник обыкновенный — Echinops ritro l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Секуринега полукустарниковая (секуринега ветвецветная)— Securinega suffruticosa (Pall.)

- •Семейство молочайные — Euphorbiaceae

- •Эхинопанакс высокий (заманиха) — Echinonanax elatum Nakai

- •Растения с преимущественным действием на желудочно-кишечный тракт

- •Растения, содержащие горечи и другие вещества, улучшающие пищеварение

- •Вахта трехлистная — Menyanthes trifoliata l. Семейство вахтовые — Menyanthaceae

- •Волчец кудрявый — Cnicus benedictus l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Дягиль лекарственный — Archangelica officinalis Hoffrn. Семейство зонтичные — Umbelliferae

- •Золототысячник малый — Centaurium minus Moench. Семейство горечавковые — Gentiauaceae

- •Исландский мох — Cetraria islandica (l) Ach.

- •Кориандр посевной — Coriandrum sativum l. Семейство зонтичные— Umbelliferae

- •Лук медвежий (дикий чеснок)—Allium ursinum l. Семейство лилейные — Liliaceae

- •Семейство лилейные — Liliaceae

- •Семейство сложноцветные — Compositae

- •Пион уклоняющийся — Paeonia anomala l. Семейство лютиковые — Ramincuiaceae

- •Семейство сложноцветные — Conipositae

- •Чеснок посевной — Allium sativum l. Семейство лилейные — Liliaceae

- •Череда трехраздельная — Bidens tripartita l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Растения, оказывающие слабительное действие

- •Алоэ древовидное — Aloe arborescens Mil!.

- •Гулявник струйчатый (дескурения Софии) — Sisymbrium Sophia l. (Descuramia Sophia (l.) Schur). Семейство крестоцветные — Cruciferae

- •Крушина слабительная (жостер слабительный) — Rhamnus cathartica l. Семейство крушиновые — Rhamnaceae

- •Очиток едкий — Sedum acre l.

- •Семейство волчниковые — Thymelaeaceae

- •Растения, содержащие слизистые (обволакивающие) вещества

- •Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Алтей лекарственный — Althaea officinalis l. Семейство мальвовые — Malvaceae

- •Вещества:

- •Кукушник длинношпорцевый —

- •Семейство орхидные — Orchidaceae

- •Лакричник, солодка уральская —

- •Семейство бобовые — Leguminosae

- •Семейство льновые — Linaceae

- •Растения, оказывающие вяжущее действие

- •Бадан толстолистный —

- •Семейство камнеломневые — Saxifragaceae

- •Р и с. 4. Растения, оказывающие вяжущее действие:

- •Семейство гераневые — Geraniaceae

- •Горец змеиный — Polygonum bistorta l. Семейство гречишные — Polygonaceae

- •Гравилат городской — Geum urbanum l. Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Семейство буковые — Fagaceae

- •Ива белая — Salix alba l. Семейство ивовые — Salicaceae

- •Калина обыкновенная — Viburnum opulus l. Семейство жимолостные — Caprifoliaceae

- •Кермек Гмелина—Limoruum Gmelinii (w! 1 Id.) Kunlze Семейство свинчатковые — Plumbaginaceae

- •Лапчатка прямостоячая — Polcntilla erecta (l.) Raeusch Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Ольха серая — Alnus incana (l.) Maench Семейство березовые — Betulaceae

- •Ольха пушистая — a. Hirsula Turcz,

- •Ромашка аптечная — Matricaria chamomilla l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Шавель конский — Rumex confertns Willd. Семейство гречишные — Polygonaceae

- •Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Растения, содержащие антиепаэматичеекме

- •( Ем ей е пн» пасленовые— Sohmaceae

- •Семейство пасленовые — Solanaceae

- •Дурман обыкновенный — Datura stromomium l. Семейство пасленовые — Solanaceae

- •Семейство сложноцветные — Compositae.

- •Скополия карниолийская — Scopolia carniolica Jacg.

- •Семейство пасленовые — Solanaceae

- •Растения, обладающие желчегонным действием

- •Семейство барбарисовые — Berberidaceae

- •Береза бородавчата», повислая —

- •Семейство березовые — Betulaceae

- •Василек синий — Centaurca cyanus l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Володушка золотистая — Bupleurum anreiim Fisch. Семейство зонтичные — Umbelliferae

- •Кукуруза (маис)— Zea mays l, Семейство злаковые — Gramineae

- •Пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare l, Семейство сложноцветные — Compositae

- •Растения, содержащие отхаркивающие вещества

- •Анис обыкновенный — Anisum vulgare Gaertm (Pimpinella anisum l.) Семейство зонтичные— Umbelliierae

- •Багульник болотный — Lebum palustre l.

- •Бедренец камнеломковый—Pimpinella saxifraga l. Семейство зонтичные— Umbelliferae

- •Девясил высокий — Inula helenium l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Р и с, 7. Растения, содержащие отхаркивающие вещества:

- •Девясил британский — Inula brstanica l. Семейство сложноцветные — Compositae

- •Семейство бобовые — Leguminosae

- •Душица обыкновенная — Origanum vulgare l. Семейство губоцветные — Labiatae

- •Семейство губоцветные — Labiatae

- •Семейство истодные — Polygalaceae

- •Семейство бобовые — Leguminosae

- •Коровяк — Verbascum l. Семейство норичниковые — Scrophulariaceae

- •Коровяк обыкновенный — Verbascum thapsus l.

- •Коровяк мучнистый — Verbascum lychnitis l.

- •Коровяк черный — Verbascum nigrum l.

- •Мать-и-мачеха — Tussilago farfara l. Семейство сложноцветные — Composiiae

- •Мыльнянка лекарственная — Saponaria officinalis l. Семейство гвоздичные — Caryophyllaceae

- •Первоцвет весенний (лекарственный)— Primula veris l, Семейство первоцветные — Primulaceae

- •Подорожник большой — Plantago major l. Семейство подорожниковые — Plantagimaceae

- •Росянка круглолистная — Drosera rotundifolia l. Семейство росянковые — Droseraceae

- •Синеголовник плосколистный — Eryngium planum l. Семейство зонтичные— Urnbelliferae

- •Сосна лесная (сосна обыкновенная)—

- •Семейство сосновые — Pinaceae

- •Семейство бобовые — Leguminosae

- •Фенхель обыкновенный — Foeniculum vulgare Mill. Семейство зонтичные — Umbelliferae

- •Растения с преимущественным действием на сердечно-сосудистую систему

- •Семейство лютиковые — Rartunculaceae

- •Боярышник кровяно-красный —

- •Семейство розоцветные — Rosaceac

- •Ри с. Ю. Растения с преимущественным действием на сердечно-сосудистую систему:

- •Валериана лекарственная — Valeriana officinalis l. Семейство валериановые — Valerianaceae

- •Вероника ненастоящая — Veronica spuria l. Семейство норичниковые — Scrophulariaceae

- •Семейство крестоцветные — Cruciferae

- •Купена лекарственная — Polygonatuin officinale ан. Семейство лилейные — Liliaceae

- •Мытники — Pedicularis l.

- •Мытник болотный — Pedicularis palustris l.

- •Мытник хохлатый — Pedicularis cornosa l.

- •Мытник мохнатоколосый —

- •Семейство норичниковые — Scrophulariaceae

- •Семейство ластовневые — Asclepiadaceae

- •Олеандр обыкновенный — Nerium oleander l« Семейство кутовые — Аросупасеае

- •Патринии средняя — Patrinia intermedia Roein. Et Schult.

- •Пустырник пятилопастный —

- •Шлемник байкальский — Scutellaria baicalensis Georgi Семейство губоцветные — Labiatae

- •Растения, оказывающие мочегонное действие

- •Бузина черная — Sambucus nigra l. Семейство жимолостные — Caprifoliaceae

- •Семейство гвоздичные — Carvophyllaceae

- •Почечный чай — Ortosyphon staminens Benth.

- •Спаржа лекарственная — Asparagus officinalis l. Семейство лилейные—Liliaceae

- •Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos uva-ursi (l.) Spreng. Семейство вересковые — Ericaceae

- •Растения, содержащие маточные ’ и кровоостанавливающие вещестза

- •Пастушья сумка обыкновенная —

- •Семейство крестоцветные — Cruciferae

- •Растения, содержащие в качестве действующих начал витамины

- •Крапива двудомная — Urtica dioica l. Семейство крапивные — Urticaceae

- •Рябина сибирская — Sorbus sibirica Hedl. Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Растения, применяемые наружно Бодяк разнолистный (татарник)—

- •Семейство сложноцветные — Compositae

- •Горчица сарептская (горчица сизая) —

- •Семейство крестоцветные — Cruciferae

- •Лабазник вязолистный (таволга)—

- •Семейство розоцветные — Rosaceae

- •Сушеница топяная (болотная) —

- •Семейство сложноцветные — Compositae

- •Чистотел большой — Chelidonium majus l. Семейство маковые—Papaveraceae

- •Эвкалипт шариковый (эвкалипт шаровидный) — Eucalyptus globulus Labiil.

- •При сердечно-сосудистых заболеваниях

- •Применяемые при экземе и других кожных заболеваниях

- •Возбуждающие центральную нервную систему

Бузина черная — Sambucus nigra l. Семейство жимолостные — Caprifoliaceae

Народные названия: бузовник, бузок, бязь- дерево, червпха дикая.

Ботаническая х а р а к т е р и с т и к а. Кустарник, иногда небольшое дерево высотой 2—6 м с пепельно-бурой трещиноватой корой на старых стволах и серо-бурой — на молодых ветвях. Листья супротивные, непарноперистые. Цветки мелкие, желтовато-белые, колосовидные, душистые, собраны в верхушечные плоские соцветия. Цветет в мае — июне, плодоносит в августе —• сентябре.

Распространение. Встречается в юго-западной и южной полосах европейской части СССР, на Украине, в Белоруссии и на Кавказе. Растет обыкновенно

в подлеске широколиственных лесов, среди зарослей кустарника, на пустырях. Ее часто культивируют с декоративными целями, высаживая вдоль дорог, в населенных пунктах.

Лекарственное сырье. С лекарственной целью заготавливают цветки и плоды бузины, реже кору, молодые ветви и листья.

Цветки бузины собирают в период полного цветения (май — июнь). Для этого ножом или секатором срезают целые соцветия н складывают, не уплотняя, в корзинки. Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая в один слой на бумаге или ткани. При медленной сушке венчики цветков буреют. После высыхания обмолачивают и на решетках или веялках отделяют цветки от других частей растения. Плоды собирают в период полной спелости, отделяют от плодоножек и сушат в сушилках или печах при 60—65°С, в солнечную погоду — под открытым небо'м. Срок хранения — до трех лет.

X н м и ч е с к и н с о с т а в. Цветы бузины содержат гликознд —■ солебунигрнн, рутин, эфирное масло и органические кислоты; листья — солебунигрнн, эфирное масло, аскорбиновую кислоту, каротин. В коре н ветвях имеются эфирное масло, холнн, фитостерин; в плодах— аскорбиновая кислота, каротин, дубильные и другие вещества.

Применение. Цветки и плоды бузины обладают потогонным, мочегонным, вяжущим п слабыми дезинфицирующими свойствами. Пастой 1 :0 рекомендуют как потогонное средство при заболевании верхних дыхательных путей, иногда при болезнях печени как желчегонное средство. Наружно назначают настой из цветков для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и горла, для компрессов и припарок.

В народной ветеринарии бузину применяют при лихорадке на почве простудных заболеваний в форме настоя в дозах: лошадям — 30—90 г; овцам и свиньям — 15—30; собакам — 2—7 г. Бузину хорошо комбинировать с ромашкой.

Семейство гвоздичные — Carvophyllaceae

Народные названия: грыжовник, кильная

трава, собачье мыло, полевое мыльце.

Ботаническая характеристика. Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, ветвистый, одревесневший. Стебель сильноветвистый, распростертый па земле. Листья мелкие, обратнояйцевнд- ныс. Цветки невзрачные, очень мелкие, желтовато-зеленые.

Цветет и плодоносит с нюня до осени.

Распространение. Встречается во всех районах европейской части СССР (кроме Крайнего Севера), на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азин. Растет преимущественно по пустырям, вдоль дорог, по сухим и песчаным местам,

Лекарственное сыр ь е. Используют надземную часы, (траву) растения. Ее собирают в течение всего лета, но лучше это делать в период цветения. Траву подрезают ножом, серпом или секатором на расстоянии 2—3 см от земли. Сушат обычно на открытом воздухе или па чердаках с хорошей вентиляцией. Во время сушки траву в течение дня несколько раз переворачивают.

Химический состав. Трава растения содержит кумарин н его производные; флавононды, сапонины, эфирное масло, следы алкалоидов.

Применение. Растение обладает спазмолитическими свойствами, которые зависят от присутствия в нем кумарина; оказывает мочегонное действие, что обусловлено наличием флавоиоидов.

В народной ветеринарии грыжник применяют как мочегонное средство (от задержки мочи) по одному стакану свежевыжатого сока или в форме отвара: три горсти сушеной травы заливают двумя стаканами воды, кипятят, пока не укипит половина жидкости, и назначают крупным животным 1—2 раза в сутки.

Траву грыжника применяют как диуретическое средство внутрь в форме настоя. Дозы для мелких животных — 5—10 г.

В траве грыжника есть сапонины. Поэтому при растирании ее с водой образуется мыльная пена, которую используют для мытья домашних животных (собак).

Лопух большой — Arctium lappa L.

Семейство сложноцветные — Compositae

Народные названия: лопушник, дедовник,

репяшник, репейник.

Ботаническая характеристика. Двулетнее травянистое растение. Листья очень крупные, сверху зеленые, снизу серовато-войлочные. Цветки темно-пурпуровые, собраны в корзнпочку с цепкими крючковатыми обвертками. Цветет в июле — августе.

Распространение. Произрастает повсеместно в огородах, по Оврагам, вдоль дорог, по берегам рек, в садах, по сорным местам и пустырям, в степной и лесостепной зонах европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Южном Урале.

Лекарственное сырье. С лечебной целью применяют корни и листья. Корни копают от молодых растении (первого года развития) в конце лета, после отцветания, а листья — в период цветения. Сушат любым доступным способом. Готовое сырье хранят не больше года.

Химический состав. Корни растения содержат до 45% сахаристого вещества — инулина, эфирное масло, дубильные вещества, белки, органические кислоты и другие вещества. В листьях обнаружены дубильные вещества, эфирное масло, слизи, аскорбиновая кислота.

Применен и е. Лопух широко используют во многих странах. Препараты из корней лопуха применяют главным образом как мочегонное и потогонное (жаропонижающее) средство при камнях в почках и мочевом пузыре, гастритах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лопух — признанное средство для лечения различных кожных болезней. Свежие листья растения обладают антибактериальными свойствами. При фурункулезе и некоторых кожных заболеваниях, особенно гпойнич-

ковых, зуде настой корней лопуха применяют наружно п внутрь. Кроме того, настой корней или листьев употребляют для полоскания при воспалительных заболеваниях слизистых полости рта и глотки.

Свежие листья лопуха используют как ранозаживляющее средство, прикладывая их к поврежденному (ожог, порез, ссадина) или воспаленному участку кожи. При отсутствии свежих листьев пользуются высушенными, которые перед употреблением размачивают в теплой воде.

В ветеринарной практике настой корня лопуха применяют в качестве мочегонного средства при заболевании с явлениями застоя и отеков. Дозы внутрь: лошадям и крупному рогатому скоту—15—40 г; собакам — 0,2—2 г.

Можжевельник обыкновенный — limiperus communis L.

Семейство кипарисовые — Cupressaceae

11 а [> о д п ы с п а з в а и и я: верес, арса, всреспик, дрожжи не л |,п п к, я л овец.

1) о типическая х а р а к т е р и с т и к а. Вечнозеленый кустарник высотой 1—3 м или дерево с ветвистым стволом высотой до 8—12 м; кора бурая, шелушащаяся. Листья линейные, длиннозаостренные. Плоды одиночные, пссппя-чериые. Двудольное, реже однодольное расленпе. Цветет в мае, шншкоягоды созревают к осени следующего года.

Распространение. Произрастает в темно- хвойных лесах, по сосновым борам, образуя нередко заросли па лесосеках и по опушкам; встречается по краю лесов, по лесным склонам гор европейской части СССР, в Западной и Восточной Сибири, на Урале.

Лекарственное сырье. С лечебной целью используют зрелые шншкоягоды (можжевеловые ягоды), черно-еппего цвета, которые собирают поздней осенью. Плоды стряхивают на разостланные под кустом холст, рогожу или любую другую подстилку. После сбора ягоды сортируют, очищают от примесей и сушат на открытом воздухе, в проветриваемых помещениях или сушилках при температуре не выше 40°С, при частом помеши-

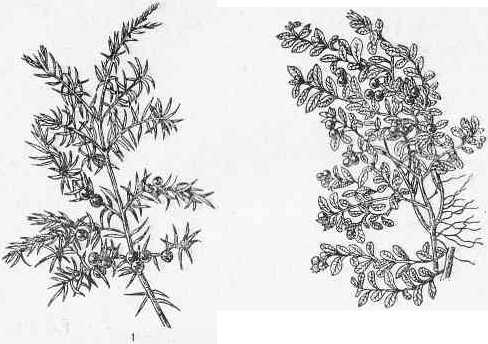

Рис.

11. Растения, оказывающие мочегонное

действие:

I

_ можжевельник обыкновенный; 2—толокнянка

обыкновенная

вании. Сушить плоды в печах не рекомендуется, так как при этом ухудшается качество сырья. Хорошо высушенные плоды можно хранить до трех лет.

Химический состав. Можжевеловые ягоды содержат до 40% сахаристых веществ, смолы, воск, органические кислоты (уксусную, аскорбиновую, яблочную и др.), минеральные соли и красящее вещество, 0,5—2% эфирного масла, в состав которого входит пи- нен, кадпнеи, борпсол и другие соединения. В коре содержится до 8% дубильных веществ, эфирное масло; в листьях — много аскорбиновой кислоты и фитонцидов.

П р и м е н е и и е. Можжевеловые ягоды применяют как мочегонное, улучшающее пищеварение и увеличивающее секреторные функции бронхиальных желез средство. После приема внутрь из плодов освобождается эфирное масло, которое раздражает слизистые оболочки желудка и кишечника. Вследствие этого происходит усиление перистальтики и секреции, расслабляются сфинктеры, что способствует выделению газов. Одновременно с этим эфирное масло действует проти- вобродильно и протнвомикробно. Из организма эфирное масло выделяется почками и бронхиальными железами. В местах выделения оно действует умеренно раздражающе, вследствие чего увеличивается диурез и усиливается секреция бронхиальных желез. В больших количествах эфирное масло раздражает почки и уменьшает секрецию бронхиальных желез.

В народной ветеринарии настой можжевеловых ягод издавна рекомендуют в качестве мочегонного средства при водянке и воспалении мочевого пузыря. В ветеринарной практике ягоды назначают внутрь в форме настоя, кашек, болюсов.

Дозы: лошадям—'25—50 г; крупному рогатому скоту— 50—100; мелкому рогатому скоту и свиньям—*

10; собакам — 1—3; курам—■ 0,2—0,5 г.