- •Глава 4

- •4.1. Деловое общение в управленческой деятельности: виды, структура, функции. Межкультурное общение

- •4.2. Вербальный и невербальный каналы общения. Межнациональные различия невербального общения

- •4. 3. Деловая беседа как основная форма делового общения. Ведение деловой беседы. Психологические приемы влияния на партнера

- •4.4. Спор, дискуссия, полемика: психологические особенности и приемы

- •4.5. Психологические особенности публичного выступления

- •4.6. Ведение делового совещания

- •4.7. Деловые переговоры: подготовка, ведение, анализ результатов переговоров. Национальные стили ведения переговоров

- •4.8. Деловое общение в рабочей группе. Типы взаимоотношений в системе «руководитель — подчиненный»

Глава 4

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Деловое общение в управленческой деятельности: виды, структура, функции. Межкультурное общение

Деловое общение — это вид социальных отношений, направленных на реализацию какого-то общего дела, создающих условия для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них цели.

Правильно организованное деловое общение способствует установлению и развитию отношений сотрудничества и партнерства между коллегами по работе, руководителями и подчиненными, партнерами, соперниками и конкурентами. В идеале оно предполагает такие способы достижения общих целей, которые предполагают также и достижение личностно значимых целей, удовлетворение индивидуальных интересов.

Потребность в общении относится к числу основных (базовых) потребностей человека и представляет собой социальное взаимодействие между людьми посредством знаковых систем в целях трансляции (передачи) общественного опыта, культурного наследия и организации совместной деятельности.

Техникой общения является установление психических контактов, использование различных приемов психического воздействия на партнера по общению, выбор средств общения в зависимости от формы общения.

В отечественной социальной психологии проблема структуры общения занимает важное место. Методологическая проработка этого вопроса на данный момент позволяет выделить совокупность достаточно общепринятых представлений о структуре общения (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, В.В. Знаков и др.). Г.М. Андреева описывает три уровня анализа этого явления [3]:

Макроуровень: общение индивида с другими людьми рассматривается как важнейшая сторона его образа жизни. На этом уровне процесс общения изучается в интервалах времени, сопоставимых с длительностью человеческой жизни, с акцентом на анализ психического развития индивида. Общение здесь выступает как сложная развивающаяся сеть взаимосвязей индивида с другими людьми и социальными группами.

Мезоуровенъ: общение рассматривается как сменяющаяся совокупность целенаправленных логически завершаемых контактов или ситуаций взаимодействия, в которых оказываются люди в процессе текущей жизнедеятельности на конкретных временных отрезках своей жизни. Главный акцент в изучении общения на этом уровне делается на содержательных компонентах ситуаций общения — «по поводу чего» и «с какой целью». Вокруг этого стержня темы, предмета общения раскрывается динамика общения, анализируются используемые средства (невербальные и вербальные) и фазы, или этапы общения, в ходе которых осуществляется обмен представлениями, идеями, переживаниями.

Микроуровень: Здесь главный акцент делается на анализе элементарных единиц общения. Важно подчеркнуть, что элементарная единица общения — это не смена перемежающихся поведенческих актов его участников, а их взаимодействие. Она включает не только действие одного из партнеров, но и связанное с ним содействие или противодействие другого (например, «вопрос — ответ», «побуждение к действию — действие», «сообщение информации — отношение к ней» и т. п.)

Все многообразие видов общения можно разделить на две большие группы: формальное общение (ролевое) и неформальное общение (личностное).

Формальное (ролевое) общение, определяемое служебными и социальными статусами людей, и неформальное (личностное), определяемое их личностными статусами и личными целями, переплетаются и могут переходить одно в другое.

В качестве субъектов общения может выступать как индивидуум, так и группа.

Функции общения многообразны и существуют различные основания для их классификации. Одно из общепринятых оснований классификации — выделение в общении трех взаимосвязанных сторон или характеристик [43]:

перцептивной — процесса восприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения;

информационной — процесса обмена информацией;

интерактивной — процесса взаимодействия людей в общении.

В соответствии с этим выделяются аффективно-коммуникативная, информационно-коммуникативная и регуляционно-коммуникативная функция общения [43].

1. Аффективно-коммуникативная (перцептивная) функция общения, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, в том числе партнера по общению, направлена на регуляцию эмоциональной сферы психики человека, поскольку общение является важнейшей детерминантой эмоциональных состояний человека. Весь спектр специфически человеческих эмоций возникает и развивается в условиях общения людей — происходит либо сближение эмоциональных состояний, либо их поляризация, взаимное усиление или ослабление.

2. Информационно-коммуникативная функция общения заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими индивидами. Обмен информацией в человеческом общении имеет свою специфику: осуществляется между двумя индивидами, каждый из которых является активным субъектом; он обязательно предполагает взаимодействие мыслей, чувств и поведения партнеров.

3. Регуляционно-коммуникативная (интерактивная) функция общения заключается в регуляции поведения и непосредственной организации совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия. В этом процессе человек может воздействовать на мотивы, цели, программы, принятие решений, на выполнение и контроль действий, т. е. на все составляющие деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и коррекцию поведения. Деловое общение является особой формой взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между руководителями и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.

Предметом делового общения является дело, а содержанием — социально-значимая совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и своих возможностей по ее реализации [43].

Целью делового общения является организация и оптимизация определенного вида совместной предметной деятельности. Помимо общей цели делового общения, в нем можно выделить и личные цели, реализуемые участниками общения [43]:

стремление к личной безопасности в процессе социальной деятельности, что часто проявляется в уходе от ответственности;

стремление к повышению своего жизненного уровня;

стремление к власти, т. е. стремление расширить круг своих полномочий, продвинуться вверх по служебной лестнице, избавиться от бремени иерархического контроля;

стремление повысить свой престиж, что часто сочетается со стремлением укрепить престиж занимаемой должности и самой организации.

Восприятие в деловом общении — целостный образ партнера по общению, складывающийся на основе его внешнего вида и поведения. В такого рода восприятии особо выделяется информация, способствующая адекватной оценке личностных свойств деловых партнеров и существующих обстоятельств [43].

При формировании образа делового партнера, человек зачастую сталкивается с неким количеством фрагментарной информации о нем и оценивает ее с учетом многих психологических и эмоциональных факторов. Вполне вероятно, что он примет во внимание только те сведения, которые соответствуют его представлениям и лучше всего подходят для его целей.

Кроме недостатка информации и его пристрастного отбора, процесс восприятия искажают также ошибочные заключения. Когда информации мало, человек строит свои выводы о собеседнике на основе того немногого, что успел узнать, а когда его представление сформировано, он пренебрегает полученными позже дополнительными сведениями.

Важность этих верных или ложных заключений о партнерах по общению в том, что они ложатся в основу будущих взаимоотношений и могут накладывать отпечаток на взаимодействия людей.

Процесс восприятия представляет собой не механическое воспроизведение образа человека, а систему с обратной связью. Представление о том, как воспринимают <?го другие люди, в определенной степени определяет поведение человека. Разнообразные допущения и предположения о том, как нас воспринимают другие люди, могут способствовать неправильному пониманию между людьми.

Сложность оценки людей и формирование адекватного образа заключается в сознательном искажении сведений и контроля за информацией о себе, которую человек позволяет получить окружающим. Люди ведут себя как актеры, чтобы произвести то впечатление, которое они считают наиболее выгодным, что еще больше затрудняет процесс понимания и способствует формированию искаженного образа и партнера по общению, и самого себя.

Большое значение для взаимного понимания имеет «открытость», т. е. умение быть честным и естественным в отношении с другими. Открытость как психологический феномен непосредственным образом зависит от степени осознания своего внутреннего «Я» и восприятия себя на личностном уровне.

Неадекватное представление о себе создает многие психологические барьеры общения, ведет к игнорированию информации, чужого мнения, что в конечном итоге может привести к конфликтному поведению.

Условием формирования адекватного представления личности о себе служат восприятие и анализ своего поведения с точки зрения других людей путем получения и изучения информации обратной связи.

Процесс получения обратной связи во взаимодействии, на основе которой формируется образ самого себя, можно продемонстрировать на модели, разработанной американскими психологами и получившей название окно Джохары [43].

Открытая зона (I) |

Слепая зона (II) |

Скрытая зона (III) |

Неизвестная зона (IV) |

Р ис.

11. Модель «Окно Джохари»

ис.

11. Модель «Окно Джохари»

(Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н. Лавриненко. — М, 2002)

Представленный квадрат обозначает информацию о свойствах личности.

Открытая зона (I) представляет собой сведения об индивиде, известные и ему о самом себе, и окружающим. Эти данные проявляются в ходе свободного открытого обмена личностной информацией между индивидом и другими людьми. Большая открытая зона предполагает доверительные отношения индивида с партнерами по общению.

Слепая зона (II) содержит информацию об индивиде, которая есть у других людей, но неизвестна ему самому, т. е. это мнение окружающих о личности в процессе общения с ней. Индивид, получая информацию обратной связи о себе, узнает, как его воспринимают окружающие. Если эта точка зрения совпадает с мнением индивида, то дальнейшее общение происходит нормально. Если же полученная информация хуже мнения индивида о себе, то срабатывают защитные механизмы и либо может возникнуть конфликт, либо могут прерваться деловые отношения индивида с теми, кто эту информацию передал. Если передаваемая информация намеренно завышена, то это воспринимается как лесть.

Вообще передача информации из слепой зоны (II) в открытую может использоваться как средство манипуляции сознанием других людей.

Скрытая зона (III) представляет собой информацию об индивиде, которая ему о себе известна, но скрыта от окружающих: дополнительные знания, умения, черты характера, манера поведения. По тем или иным причинам эти сведения либо скрываются от окружающих, либо не было случая их продемонстрировать.

Неизвестная зона (IV) включает сведения об индивиде, которые ни ему самому, ни окружающим неизвестны. Это данные о его личностных особенностях и возможностях. Они могут проявиться лишь в особых экстремальных ситуациях, но могут не проявиться и в течение всей жизни.

Размеры этого информационного пространства могут меняться в зависимости от того, в каком состоянии находится общение с данным человеком: в начале установления контактов или в состоянии установившихся отношений.

Углубление контактов, развитие деловых отношений ведет к увеличению открытых и уменьшению закрытых пространств. Когда человек ведет себя открыто, то другие люди могут узнать о нем больше, что увеличивает возможность взаимопонимания.

Сознательный контроль за информацией о себе и ее сознательное искажение затрудняют не только восприятие партнеров по общению, но и самосознание человека, его социальную идентификацию, для чего ему необходимы исчерпывающие сведения об окружающих и об их представлении о нем. Если человек закрывается от других, то он хуже начинает осознавать самого себя.

Проблема восприятия достаточно хорошо разработана в социальной психологии. Американский психолог Дж. Брунер провел целую серию экспериментов по изучению восприятия и показал, что восприятие как предметов, так и других людей зависит не только от индивидуально-личностных, но и от социокультурных факторов [43]. Социальная значимость или незначимость объекта может восприниматься неадекватно. Так, к примеру, дети из бедных семей воспринимали размеры монеток больше их реальных размеров, а дети из богатых семей — наоборот, меньше. Такой же деформации подвергаются и образы людей.

Психологические исследования показали, что в основе восприятия незнакомых ранее людей и людей, с которыми уже имеется определенный опыт общения, лежат разные психологические механизмы. В первом случае восприятие осуществляется на основе психологических механизмов межгруппового общения, во втором — механизмов межличностного общения.

К психологическим механизмам восприятия в межгрупповом общении относятся процесс социальной стереотипизации, суть которого заключается в том, что образ другого человека строится на базе тех или иных типовых схем. Социальный стереотип — это устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное представителям той или иной социальной группы [43]. Стереотипы мы приобретаем от той группы, к которой принадлежим, от родителей, учителей в детстве, от средств массовой информации. Стереотипы стираются, если люди разных групп начинают тесно взаимодействовать, узнавать больше друг о друге, добиваться общих целей.

На восприятие людей влияют и предубеждения — эмоциональная оценка каких-либо людей как хороших или плохих, даже не зная ни их самих, ни мотивов их поступков.

На восприятие и понимание людей влияют установки — неосознанная готовность человека определенным привычным образом воспринимать и оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее сформированным образом без полного анализа конкретной ситуации.

Установки имеют три измерения [52]:

когнитивное измерение — мнения, убеждения, которых придерживается человек относительно какого-либо субъекта или предмета;

аффективное измерение — положительные или отрицательные эмоции, отношение к конкретному человеку или информации;

3) поведенческое измерение — готовность к определенным реакциям поведения, соответствующим убеждениям и переживаниям человека.

Установки формируются:

под влиянием других людей (родителей, СМИ) и «кристаллизируются» к возрасту между 20 и 30 годами, а затем меняются с трудом;

на основе личного опыта в многократно повторяющихся ситуациях.

Психологи различают три типа установки на восприятие другого человека: позитивная (мы переоцениваем положительные качества и даем человеку большой аванс, который проявляется в неосознаваемой доверчивости), негативная (приводит к тому, что воспринимаются в основном отрицательные качества другого человека, что выражается в недоверчивости, подозрительности) и адекватная (у каждого человека есть как положительные, так и отрицательные качества, главное, как они сбалансированы и оцениваются самим человеком).

Эффекты восприятия. Люди, вступающие в общение, не равны: они отличаются своим социальным статусом, жизненным опытом, интеллектуальным потенциалом и т. д. При неравенстве партнеров наиболее часто применяется схема восприятия, которая приводит к ошибкам неравенства. В психологии эти ошибки получили название фактора превосходства. При встрече с человеком, превосходящим нас по какому-то важному для нас параметру, мы оцениваем его несколько более положительно, чем было бы, если бы он был нам равен. Если же мы имеем дело с человеком, которого мы в чем-то превосходим, то мы недооцениваем его. Причем превосходство фиксируется по какому-то одному параметру, а переоценка (или недооценка) происходит по многим параметрам. Эта схема восприятия начинает работать не при всяком, а только при действительно важном, значимом для нас неравенстве. Для того чтобы подействовал фактор превосходства, нам надо это превосходство сначала оценить. В нашем распоряжении есть два основных источника информации:

1) одежда человека, его внешнее оформление, включая такие атрибуты, как знаки отличия, очки, прическа, награды, драгоценности, а в определенных случаях даже такая «одежда», как машина, оформление кабинета и т. д.; 2) манера поведения человека (как сидит, ходит, разговаривает, куда смотрит и т. д.).

Действие фактора привлекательности при восприятии человека заключается в том, что под его влиянием какие-то качества человека переоцениваются или недооцениваются другими людьми. Ошибка здесь в том, что если человек нам нравится (внешне), то одновременно мы склонны считать его более умным, хорошим, интересным и т. д., т. е. опять-таки переоценивать многие его личностные характеристики. Итак, чем больше внешне привлекателен для нас человек, тем он кажется лучше во всех других отношениях; если же он непривлекателен, то остальные его качества недооцениваются. Но всем известно, что в разное время разное считалось привлекательным, что у разных народов свои каноны красоты. Следовательно, привлекательность нельзя считать только индивидуальным впечатлением, она скорее носит социальный характер. Поэтому знаки привлекательности надо искать, прежде всего, не в том или ином разрезе глаз или цвете волос, а в социальном значении того или иного признака человека. Ведь есть одобряемые и не одобряемые обществом или конкретной социальной группой типы внешности. И привлекательность — не что иное, как степень приближения к тому типу внешности, который максимально одобряется той группой, к которой мы принадлежим. Знаком привлекательности являются усилия человека выглядеть социально одобряемым. Механизм формирования восприятия по этой схеме тот же, что и при факторе превосходства. Фактор отношения к нам действует таким образом, что люди, хорошо к нам относящиеся, оцениваются выше тех, которые к нам относятся плохо. Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему восприятия, является все, что свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами. Психологи, выявив мнения испытуемых по ряду вопросов, ознакомили их с мнениями по тем же вопросам, принадлежащим другим людям, и просили их оценить эти мнения. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Это правило имело обратную силу: чем выше оценивался некто, тем больше сходство его взглядов с собственными.

Убежденность в этом предполагаемом «родстве души» была настолько велика, что разногласий с позицией привлекательного лица испытуемые попросту не замечали. Важно, чтобы во всем было согласие, и тогда включается фактор отношения к нам.

Эффект «ореола» — общее оценочное впечатление о человеке в зависимости от его социального статуса в условиях дефицита информации о нем, доминирование первого впечатления о человеке при последующем взаимодействии с ним.

Эффект «ореола» проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне личности распространяется на весь образ человека, а затем общее впечатление о человеке переносится на оценку его отдельных качеств.

Эффект отрицательного ореола — если первое впечатление отрицательное, связано с неприятными проявлениями в поведении личности, то в оценке ее последующего поведения будет преобладать, как правило, негативная тенденция.

Эффект «последовательности» — на суждение о человеке наибольшее влияние оказывают сведения, предъявленные о нем в первую очередь. Обычно тот, кто хочет навредить человеку, узнав о нем что-то недостойное и даже не проверив информацию, бежит рассказать начальнику и его ближайшему окружению. Оправдываться и доказывать, что все было не так, на таком неблагоприятном фоне значительно труднее и бесперспективнее.

Эффект «авансирования» — человеку приписывают несуществующие положительные качества, а сталкиваясь с его неадекватным представлению поведением, разочаровываются, огорчаются.

Эффект «проецирования» проявляется в том, что другому человеку приписываются по аналогии с собой свои собственные качества и эмоциональные состояния. Человек, воспринимая и оценивая людей, склонен логически предположить: «все люди подобны мне» или «другие противоположны мне». Упрямый подозрительный человек склонен видеть эти же качества характера у партнера по общению, даже если они объективно отсутствуют. Добрый, отзывчивый, честный человек, наоборот, может воспринять незнакомого через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то жалуется, какие, мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не исключено, что он судит по себе.

«Эффект первичности» проявляется в том, что первая услышанная или увиденная информация о человеке или событии является очень существенной и малозабываемой, способной влиять на все последующее отношение к этому человеку. И если даже потом вы получите информацию, которая будет опровергать первичную информацию, все равно помнить и учитывать вы больше будете первичную информацию. На восприятие другого влияет и настроение самого человека: если оно мрачное (например, из-за плохого самочувствия), в первом впечатлении о человеке могут преобладать негативные чувства. Чтобы первое впечатление о незнакомом человеке было полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него».

«Эффект последней информации» проявляется в том, что если вы получили негативную последнюю информацию о человеке, эта информация может перечеркнуть все прежние мнения об этом человеке.

Коммуникация в деловом общении — процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к взаимному пониманию. Коммуникация в переводе с латыни обозначает «общее, разделяемое со всеми». Если не достигается взаимопонимания, то коммуникация не состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо иметь обратную связь — информацию о том, как люди вас поняли, как они воспринимают вас, как относятся к проблеме.

Для осуществления процесса коммуникации необходимы четыре основных элемента:

отправитель информации;

сообщение — собственно информация;

канал — средство передачи информации;

получатель информации.

Коммуникационный процесс разбивают на пять этапов [52]:

I этап — начало обмена информацией, когда отправитель должен ясно представить, «что именно» (какую идею и в какой форме ее выразить) и «с какой целью» он хочет передать и какую ответную реакцию получить.

II этап — воплощение идеи в слова, символы, в сообщение. Выбираются и используются различные каналы передачи информации, речь, жесты, мимика, письменные материалы, электронные средства связи: компьютерные сети, электронная почта и т. д.

этап — передача информации через использование выбранных каналов связи.

этап — получатель информации переводит вербальные (словесные) и невербальные символы в свои мысли — этот процесс называют декодированием.

V этап — этап обратной связи — отклик получателя на полученную информацию, на всех этапах коммуникационного процесса могут существовать помехи, искажающие смысл передаваемой информации.

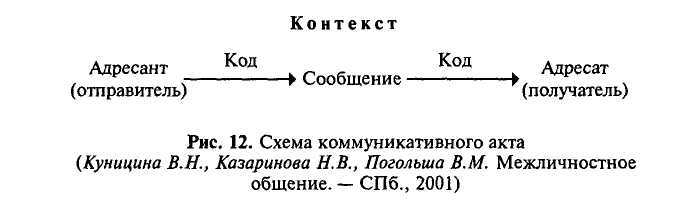

Схема коммуникативного акта была предложена одним из создателей кибернетики К. Шенноном, а затем модифицирована известным лингвистом Р. Якобсоном. Структура коммуникативного взаимодействия развивается в соответствии с прохождением информации по коммуникативной цепи: адресант (отправитель) — кодирование сообщения — движение по каналам — расшифровка (декодирование) — адресат (получатель) (рис. 12).

Речь приобретает определенный смысл и может быть понята только в структуре неречевого контекста. Контекст (или ситуация) — это обстоятельства, в которых происходит конкретное событие.

Код в речевой коммуникации — это тот язык или его разновидность (диалект, сленг, стиль), который используют участники данного коммуникативного акта.

Кодирование исходного сообщения означает перевод его в набор знаков, или сигналов, которые предположительно могут быть понятны другому партнеру. Выбор способа кодирования во многом зависит от личности адресанта.

Каналы передачи информации в основе своей представляют материальные носители для знаков, в которые воплотилось сообщение (в речевой коммуникации это устная или письменная речь).

Выделяют следующие виды коммуникаций:

формальные (определяются организационной структурой предприятия, взаимосвязью уровней управления и функциональных отделов). Чем больше уровней управления, тем выше вероятность искажения информации, так как каждый уровень управления может корректировать и отфильтровывать сообщения;

неформальные (например, канал распространения слухов);

вертикальные (межуровневые) — сверху вниз и снизу вверх;

горизонтальные — обмен информацией между различными отделами для согласования действий;

межличностные — устное общение людей в любом из перечисленных видов коммуникаций.

Межличностная коммуникация — взаимный обмен субъективным опытом людей, находящихся в пространственной близости, имеющих возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществлять обратную связь.

Рассмотрим модели межличностной коммуникации, отражающие различие исследовательских подходов [27]:

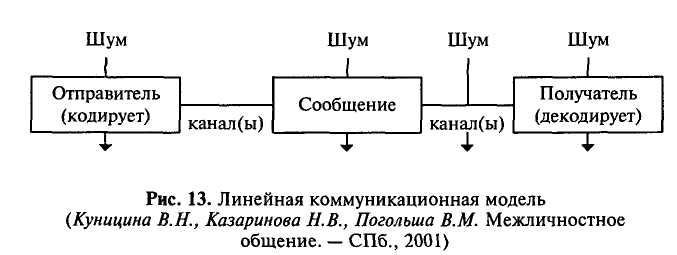

Линейная модель изображает коммуникацию как действие, в рамках которого отправитель кодирует идеи и чувства в определенный вид сообщения и затем отправляет его получателю, используя какой-либо канал (речь, письменное сообщение и т. п.) (рис. 13). Если сообщение достигло получателя, преодолев разного рода «шумы», или помехи, то коммуникация считается успешной. Данная модель привлекает внимание к ряду важных моментов в процессе коммуникации — в частности, каким образом различные каналы могут влиять на способ, которым получатель реагирует на сообщение. Например, одинаково ли будет воспринята фраза «Я вас люблю», если произнести ее во время личной встречи? По телефону? На дискотеке во время танца? Передать по телеграфу? Линейная модель показывает также и то, как «шум», помехи различного рода могут исказить сообщение.

Можно выделить два типа «шумов», блокирующих коммуникацию: физический и психологический. В первом случае речь идет о физических помехах — например, шумное, наполненное сигаретным дымом помещение, в котором трудно сосредоточиться, быстро наступает утомление. Примерами помех второго типа могут быть сильное эмоциональное возбуждение или крайне заниженная самооценка, что не позволяет человеку быть достаточно точным при восприятии отправленного ему сообщения.

Линейная модель позволяет рассматривать коммуникацию как однонаправленный процесс — от отправителя к получателю. Однако подобный способ передачи сообщений характерен в большей мере для письменной коммуникации, средств массовой информации либо для общения, в котором партнер воспринимается как объект воздействия. Таким образом, можно сделать вывод о том, что линейная модель лишь частично охватывает особенности процесса межличностного общения.

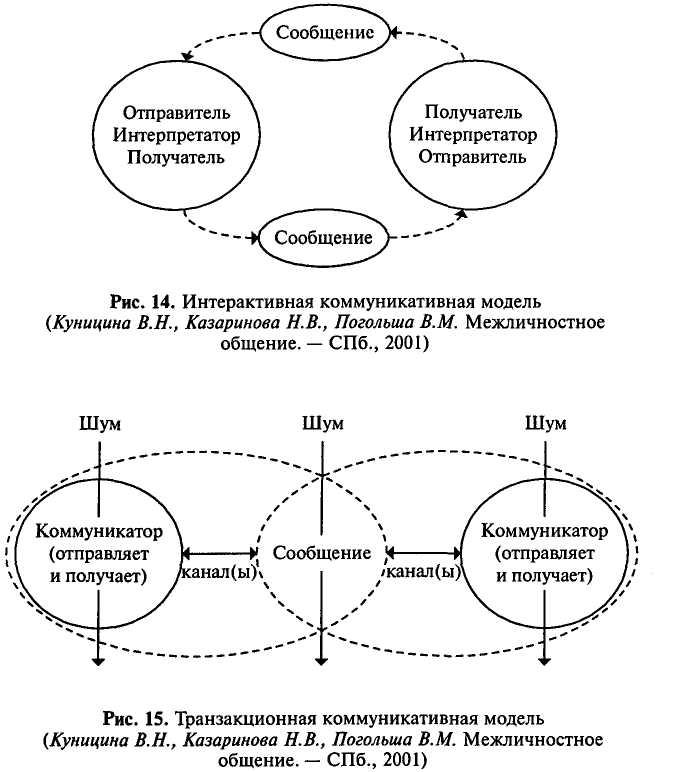

Интерактивная модель в качестве обязательного элемента коммуникативного процесса вводит обратную связь, наглядно демонстрируя кругообразный характер коммуникации: отправитель и получатель сообщения последовательно меняются местами (рис. 14).

Если первые две модели изображают коммуникацию как ряд дискретных актов, имеющих начало и конец, в которых отправитель по существу детерминирует действия получателя, то трансакционная модель (рис. 15) представляет коммуникацию как процесс одновременного отправления и получения сообщений коммуникаторами. В каждый конкретный момент мы способны получать и декодировать сообщения другого человека, реагировать на его поведение, и в то же самое время другой человек получает наши сообщения и отвечает на них. Эта модель позволяет увидеть, что дискретный акт коммуникации трудно отделить от событий, которые ему предшествуют и следуют за ним. Таким образом, коммуникация представляет собой процесс, в котором люди формируют отношения, взаимодействуя друг с другом.

Система организационного общения — это совокупность каналов общения, связывающих элементы организационной структуры. Такая система предназначена для сбора, передачи и обработки информации. Обработка информации включает такие процессы, как анализ, тиражирование, хранение и обновление информации. Информация, исходящая от руководства, используется для контроля и координации внутренней деятельности организации с целью достижения ее адаптации к внешней среде.

Формальная система общения в организации предписывает и ограничивает поток информации среди работников. Без этих ограничений и определения соответствующих информационных каналов и типов сообщений организационное общение превратилось бы в неуправляемый, хаотический процесс.

В системе организационного общения различают несколько потоков — восходящий, нисходящий и горизонтальный. Каждый из них выполняет специфическую функцию в организации.

Нисходящий информационный поток. Коммуникативный поток, движущийся от верхнего уровня в группе или организации к более низкому уровню, является нисходящим. Наиболее характерным примером такого коммуникативного потока служит общение начальника со своими непосредственными подчиненными. Этот поток общения выполняет функции передачи приказов, указаний и инструкций, а также мотивирования и оценки сотрудников (рис. 16).

Приказы и инструкции становятся все более детализированными и определенными по мере прохождения и интерпретации каждым промежуточным уровнем в организационной иерархии. Менеджеры каждого уровня управления выступают своеобразными «фильтрами», регулирующими объем информации, проходящий через них от вершины к основанию организационной пирамиды. Помимо приказов и инструкций нисходящее общение может включать в себя информацию об организационных целях, правилах, ограничениях, стимулах, привилегиях и т. д. Кроме того, это канал обратной связи, так как подчиненные получают информацию о том, как они справляются со своей работой.

Восходящий информационный поток. Восходящая информация в организациях движется от более низкого к более высокому уровню (рис. 16). Основная функция восходящего потока общения состоит в получении руководством информации о деятельности и настроениях персонала на низовых уровнях.

Этот поток может включать: отчеты о выполнении работ, предложения, рекомендации, мнения, жалобы и просьбы о поддержке и помощи. Поднимаясь к более высоким уровням управления, информация фильтруется, приобретая сжатый, обобщенный вид. Наиболее частыми средствами восходящего общения выступают производственные совещания, письменные записки и общение в часы приема и по телефону. Некоторые организации также используют анкетные опросы, регулярные встречи с персоналом и представителями профсоюзов, интервьюируют работников, покидающих организацию, внедряют системы подачи жалоб и т. д.

Горизонтальные информационные потоки. Когда общение происходит среди членов одной и той же группы, среди руководителей или персонала одного уровня, то такой коммуникационный процесс называется горизонтальным (рис. 17). Данный процесс необходим, так как позволяет сохранить время и обеспечить координированность действий. В одних случаях такое общение является формальным и обязательным, в других — происходит спонтанно.

Общение на горизонтальном уровне — это обмен информацией между людьми, которые находятся на одинаковых иерархических ступенях. К этому типу также относят общение между людьми, стоящими на различных управленческих уровнях, но не связанных прямым подчинением (так называемое диагональное общение).

Горизонтальное общение наиболее типично для работников, работающих в одной группе, и для членов различных групп, выполняющих взаимозависимые задачи. Структура горизонтального общения тесно связана с производственными процессами внутри организации.

Основная функция горизонтального общения состоит в координации и решении текущих задач. Такое общение быстрее и эффективнее, чем взаимодействие через формальные иерархические связи. Горизонтальные потоки общения в организации, как правило, загружены значительно больше, чем вертикальные. Одна из причин состоит в том, что люди более расположены говорить свободно и открыто с равными по статусу, чем с руководством.

Горизонтальный обмен информацией в этом случае менее подвержен искажениям, поскольку у работников одного уровня взгляды совпадают чаще. Более того, содержание горизонтальных сообщений носит в основном координационный характер, тогда как у вертикальных, идущих сверху вниз, — приказной. Сообщения, движущиеся снизу вверх, содержат главным образом информацию о производственной деятельности на исполнительском уровне.

Рассмотрим типы коммуникационных сетей в организации. Сеть общения оказывает влияние и на организационную деятельность, и на организационные процессы (например, на лидерство), и на организационный климат (например, удовлетворенность общением).

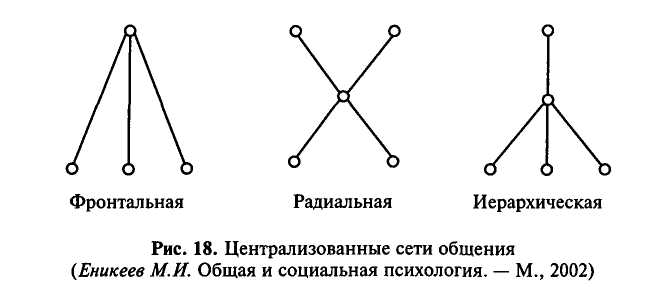

В ранних исследованиях организационного общения акцент ставился на сравнении централизованных и децентрализованных сетей.

Централизованная сеть — это сеть, в которой общение среди членов группы ограничено несколькими каналами, и основной ноток информации проходит через ключевую позицию в сети (рис. 18).

В таких сетях лицо, занимающее центральное положение в группе, имеет преимущественный доступ к информации и контролирует ее распределение. Фактически, этот индивид выступает субъектом информационной власти и имеет большие основания для того, чтобы быть лидером группы, играть главную роль в принятии решений и нести ответственность за них. Удовлетворенность своим общением у этого лица, вероятно, также будет более высокой, чем у работников, находящихся на периферии потоков общения.

В децентрализованной сети для всех членов группы доступно большее количество информационных каналов, и никто не имеет преимущественного доступа или монополии на информацию (рис. 19).

Перекрестно-кольцевая сеть общения является наиболее децентрализованной, потому что позволяет каждому члену группы непосредственно общаться со всеми остальными сотрудниками. В децентрализованных сетях ответственность за принятие решений в значительной мере распределена между членами группы. Количество обменов сообщениями будет большим, а члены группы будут испытывать большую удовлетворенность как общением, так и выполняемой деятельностью.

Эффективность различных сетей зависит от характера выполняемой деятельности. Централизованные сети обеспечивают быстрый обмен сообщениями с меньшим количеством ошибок в простых, структурированных задачах, имеющих однозначное правильное решение, которое может быть найдено систематическим анализом доступной информации и использованием наличного опыта. В ситуациях со сложными неструктурированными задачами и множеством возможных решений лучше справляются группы, имеющие децентрализованные сети общения. Децентрализованные сети позволяют шире использовать знания и навыки всех членов группы. Существует больше возможностей для обратной связи и исправления ошибок, для синтеза разнообразных идей и точек зрения. Кроме того, децентрализованные сети меньше зависят от индивидуальных особенностей отдельного работника и в меньшей мере, чем централизованные, страдают от информационной перегрузки. В них даже при решении сложных задач информация распределяется довольно равномерно, а не обрушивается на индивида, занимающего центральное положение в сети.

Формальные потоки общения в организациях не исчерпывают всех форм общения между сотрудниками. Неформальное общение, которое иногда неправильно ассоциируется исключительно со слухами и сплетнями, осуществляется вне предписанных каналов. Основная функция неформального общения — удовлетворение потребности сотрудников в аффилиации, в формировании и развитии социальных отношений (например, установление дружеских отношений, объединение в неформальные группы и т. д.), а также обмен информацией, имеющей личный характер. Неформальное общение может также быть связано с профессиональной деятельностью. Так, если формальные каналы не способны обеспечить сотрудников исчерпывающей производственной информацией, она, как правило, восполняется через неформальные источники. Чаще всего такое неофициальное общение возникает гам, где нет предусмотренных менеджментом горизонтальных каналов связи. Кроме того, неформальные каналы нередко используются высшим руководством для того, чтобы оценивать адекватность формальных сообщений и отчетности, или с целью подготовки организации к новым решениям (например, намеренные утечки информации или конфиденциальные заявления).

До сих пор неформальное общение находится на периферии интересов организационных психологов, однако есть ряд работ, демонстрирующих некоторые закономерности неформального общения.

Одна из любопытных и существенных характеристик неформального общения состоит в его скорости, с которой не могут сравниться формальные каналы. Что же касается слухов и сплетен, то их особенностью является исключительная селективность: конфиденциальная информация редко достигает ушей «случайных» людей.

В организации необходимо тщательно учитывать поток и точность коммуникации. В стабильных организациях с устоявшимся производственным процессом, в которых происходят лишь незначительные технологические и кадровые изменения, рутинная система коммуникаций вполне приемлема для эффективного взаимопонимания между членами организации. Но для динамичной организации результативность такой системы будет низкой. Когда на предприятии внедряется передовая технология, осваивается продукция с новыми техническими характеристиками, интенсивность общения и информационные потоки резко возрастают, выходя за регламентированные, формальные рамки.

Неформальные сети коммуникаций существуют практически во всех организациях, способствуя более эффективному функционированию формальной структуры передачи команд. Нередко такая форма распространения информации не подчиняется какой-либо четкой формализации. В то же время нельзя не учитывать, что такая система может искажать информацию, в ней нет четкой структуры распределения ответственности и отчетности. В результате имеется немало случаев, когда лицо, передающее информацию, может произвольно изменять ее по собственному усмотрению, что ведет к искаженному представлению фактов.

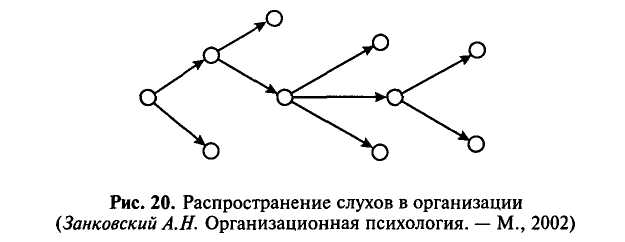

Важно учитывать, что из-за такой системы могут появляться искаженные послания. Слухи обычно распространяют лишь немногие члены организации. Схема распространения слухов показана на рис. 20.

В одном из исследований было показано, как всего несколько сотрудников государственного учреждения регулярно наводняли организацию слухами, касавшимися или их собственной работы, или лиц, которых они лично знали.

Сотрудники, имеющие более высокий статус в организации, являются более частыми адресатами слухов, чем люди, находящиеся на более низких уровнях иерархии.

Взаимодействие в деловом общении. Взаимодействие между общающимися индивидами представляет собой не только обмен знаниями, идеями, но и действиями.

Наблюдения психологов за деятельностью людей показали, что наборы поведенческих характеристик (позы, интонации голоса, темп речи, жесты, мимика, разговорный словарь и т. п.) меняются в различных ситуациях: например, характеристики поведения человека в ситуациях взаимодействия с коллегами, руководителем, супругой, ребенком и т. д. будут существенно различны.

Изменение поведения сопровождается изменением эмоционального состояния. Существует прямая связь между схемой поведения человека и состоянием его психики, что позволило выделить типичные состояния сознания.

Состояние Я определяется им как система чувств, выражающаяся в согласованной с ней схеме поведения. Репертуар этих состояний Э. Берн разбил на следующие категории [5]: 1) состояние Родителя, 2) состояние Взрослого, 3) состояние Ребенка (табл. 3).

Состояние Родителя. Когда человек начинает думать, говорить, действовать, как это делали его родители или другие люди, пользовавшиеся у него авторитетом в детстве, он попадает в состояние Родителя.

Состояние Родителя может проявляться двояким образом:

1. Критическое состояние Родителя. В общении реализуется через выражение заповедей, запретов, норм, правил. Примеры:

руководитель своему секретарю: «Когда вы начнете готовить нормальные протоколы заседаний?»;

менеджер своему коллеге: «Я не могу все время делать за тебя твою работу» [11].

2. Кормяще-заботливое состояние Родителя. В общении проявляется через выражение одобрения, готовности оказать помощь, навязчивой заботливости. Примеры:

1) преподаватель на экзамене студенту: «Не волнуйтесь, вы сейчас обязательно вспомните»;

2) опытный делопроизводитель молодой сотруднице (заботливо): «Давайте я это сделаю за вас» [11].

Состояние Взрослого. Когда человек трезво и по-деловому взвешивает факты, учитывает реальное положение вещей, использует накопленный опыт, он попадает в состояние Взрослого.

Состояние Взрослого полезно при решении различных проблем, выражении деловых отношений, участии в дискуссиях, когда необходимо анализировать различные точки зрения. Примеры:

консультант фирмы клиенту: «Вас устраивает такое решение вопроса?»;

администратор гостиницы директору: «Я готова предоставить вам сведения по оборудованию номеров к четвергу» [11].

Состояние Ребенка. Когда человек действует, говорит и чувствует, как он это делал в детстве, он попадает в состояние Ребенка. Это состояние может проявлять себя двумя способами:

1. Приспосабливающийся Ребенок. Проявляется в повиновении, чувстве вины, замкнутости, «уходе в себя». Такое поведение ориентировано на то, чтобы поступить так, как будто бы ожидают другие. Примеры:

референт руководителю (робко): «А как я должен был составить справку?»;

администратор гостиницы директору (подчеркнуто покорно): «Я полностью согласна с вами» [11].

2. Естественный Ребенок. Проявление чувств (радость, обида, грусть и т. д.) человека в состоянии естественного Ребенка не зависит от того, что хотят от него другие. Примеры:

коллега коллеге: «Ну, старик, ты гений!»;

менеджер турфирмы клиенту: «Это будет прекраснейшая поездка!» [11].

Внутренние психические процессы, характеризующие актуальное состояние Я человека, выражаются во внешнем поведении, по которому можно определить состояние его сознания.

Позиции партнеров в общении определяются теми состояниями Я, которые вступают во взаимодействие в данный момент общения.

Таблица 3 Основные характеристики состояний Ребенка, Взрослого и Родителя

Внешние проявления |

Родитель |

Взрослый |

Ребенок |

Характерные слова и выражения |

«Все знают, что ты не должен никогда...»; «Я не понимаю, как это допускают...» |

«Как?»; «Что?»; «Когда?»; «Где?»; «Почему?»; «Возможно...»; «Вероятно...» |

«Я сердит на тебя!»; «Вот здорово!»; «Отлично!»; «Отвратительно!» |

Интонации |

Обвинительные Снисходительные Критические Приказные |

Соответстующие реальные ситуации |

Очень эмоциональные |

Состояние |

Надменное Уверенное Раздраженное |

Внимательность Поиск информации |

Неуверенное Игривое Подавленное |

Выражение лица |

Нахмуренное Неуд овлетворенное Обеспокоенное |

Широко открытые глаза Максимум внимания |

Восторженное Удивленное Радостное |

Позы |

Руки в боки Указующий перст 5уки сложены на груди |

Наклонен вперед к собеседнику, голова поворачивается вслед за ним |

Спонтанная подвижность (сжимают кулаки, ходят, дергают пуговицу) |

(Аминов И.И. Психология делового общения. — М., 2006)

Эти состояния проявляются через трансакты. По определению Э. Берна, трансакция представляет собой единицу общения, состоящую из стимула (С) и реакции (Р) между двумя состояниями сознания. Вербальное общение в трансакции сопровождается невербальным, выражающимся во взгляде, интонации, рукопожатии и т. д.

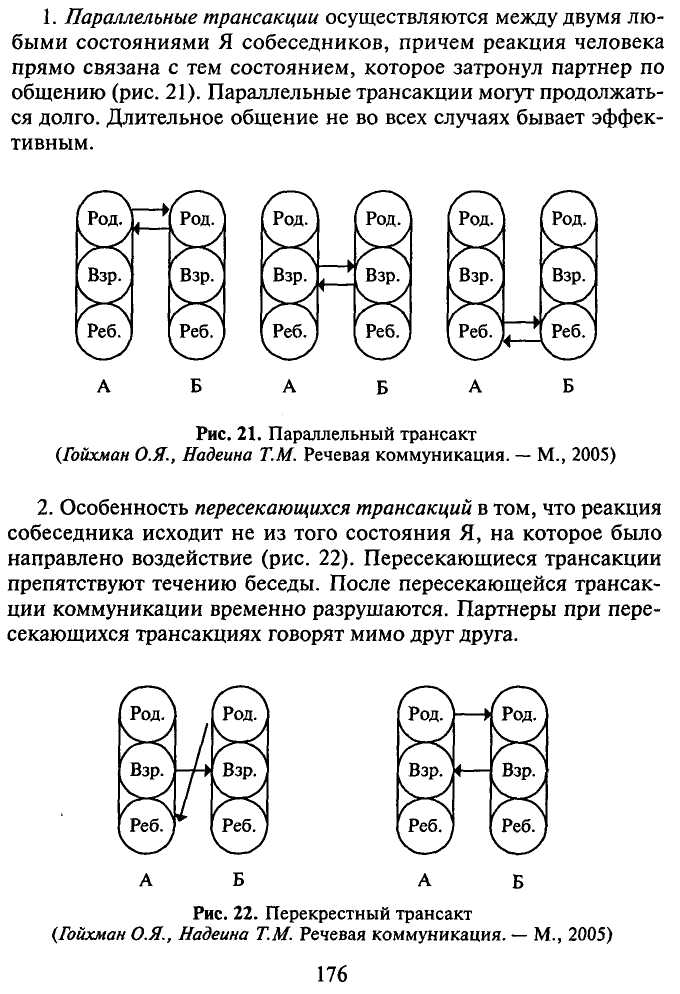

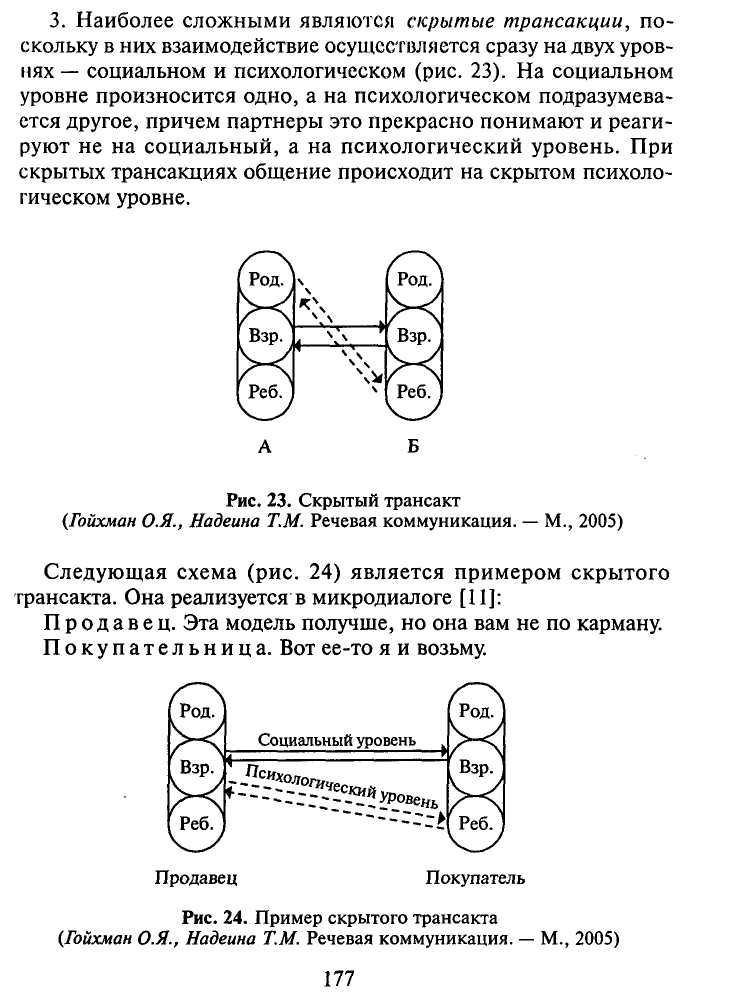

Э. Берн различает три формы трансакта: параллельный, перекрестный и скрытый [5].

Следует отметить, что не бывает ни плохих, ни хороших эго-состояний. Каждое из них имеет свои преимущества и недостатки. Для успешной коммуникации необходимо стремиться свободно владеть всеми состояниями.

Овладение основами трансакционного анализа существенно улучшает практику делового общения, поскольку помогает сознательно контролировать свои состояния, а также понимать состояния партнера по общению и находить пути оптимизации взаимодействия с ним.

Общение как взаимодействие можно рассматривать с позиций ориентации на контроль и ориентации на понимание [43].

Ориентация на контроль предполагает стремление контролировать, управлять ситуацией и поведением других, которые обычно сочетаются с желанием доминировать во взаимодействии.

Ориентация на понимание включает в себя стремление понять ситуацию и поведение других. Она связана с желанием лучше взаимодействовать и избегать конфликтов, с представлениями о равенстве партнеров в общении и необходимости достижения взаимной, а не односторонней удовлетворенности.

Поскольку любое общение осуществляется по поводу того или иного предмета, то характер взаимодействия определяется открытостью или закрытостью предметной позиции [43].

Открытость общения — это открытость предметной позиции в смысле способности выразить свою точку зрения на предмет и готовности учесть позиции других.

Закрытость общения — это неспособность или нежелание раскрывать свои позиции.

Помимо открытого и закрытого общения в чистом виде существуют еще и смешанные типы:

одна из сторон пытается выяснить позицию другой стороны, не раскрывая своей. В крайнем варианте это выглядит так: «Вопросы задаю я»;

общение, при котором один из собеседников открывает партнеру все свои «обязательства», рассчитывая на помощь, не интересуясь намерениями другого.

Оба эти вида взаимодействия асимметричны, поскольку общение осуществляется с неравноправных позиций партнеров.

При выборе позиции в общении следует учитывать все обстоятельства: степень доверия к партнеру, возможные последствия открытости общения. И вместе с тем, как показывают социально-психологические исследования, максимальная эффективность делового общения достигается при его открытом характере.

Рассмотрим особенности межкультурного общения. Е.Н. Зарецкая описывает три основных типа культур по поведенческому и психологическому признакам [16]:

Моноактивные народы (шведы, швейцарцы, датчане, немцы, британцы, канадцы и др.). Таким людям свойственен размеренный образ жизни, консервативность. Холодный нрав объясняется спецификой климата. Моноактивные народы придерживаются последовательного образа действий. Менеджеры в моноактивных культурах опираются прежде всего на факты и логику, а не на чувства и эмоции; они будут концентрировать внимание на непосредственной задаче и результатах. Таким людям свойственен согласовательный стиль лидерства.

Полиактивные народы (латиноамериканцы, арабы, испанцы, португальцы, русские, французы, чехи, венгры). Такие люди считают, что реальность важнее, чем распорядок, устанавливаемый человеком. Полиактивные менеджеры гораздо более экстравертны, полагаются на свое умение убеждать, используют силу характера как стимулирующий фактор.

Реактивные («слушающие») народы (японцы, китайцы, корейцы, турки, финны и др.). Такие люди редко инициируют действия или дискуссии, предпочитая сначала выслушать и выяснить позицию других, затем откликнуться на нее и сформулировать свою собственную. Даже когда представители реактивной культуры приступают к ответу, они вряд ли сразу выскажут определенное мнение, предпочтительным способом общения оказывается монолог.

В моноактивной и полиактивной культурах способом коммуникации является диалог, поскольку западный человек не выносит молчания. Люди, относящиеся к реактивной культуре, не только хорошо переносят паузы в разговоре, но и рассматривают их как значимую, изощреннейшую часть разговора. К мнениям противоположной стороны нельзя относиться несерьезно. Западный человек должен всегда помнить о том, что фактическое содержание ответа, данного представителем реактивной культуры, является всего лишь малой частью того значения, которым наполнено происходящее. В ориентированных на контекст высказываниях важность приобретает не то, что говорится, но то, как это говорится, кто говорит это и что стоит за сказанным. Таким образом, то, что не было сказано, может оказаться основным смыслом ответа. В реактивных культурах лидеры ориентированы на людей, управляют с помощью знания, терпения и спокойного контроля. Они проявляют скромность и вежливость, отличаются умением создавать гармоничную атмосферу для работы в команде.

Различие между Востоком и Западом связано не только с набором разных материальных и духовных ценностей, но и неодинаковым восприятием мира. Моноактивные группы населения имеют логический тип мышления и выражают свои мысли через речевой текст, в то время как реактивные группы населения через присущее им созерцание мира воспринимают информацию образно и пытаются ее передать в виде картинок.

Культуре другого народа надо учиться. Иностранцам, которые много раз бывали в Японии или даже жили там, редко удавалось до конца понять происхождение японской культуры. Они имели дело со страной, в которой древние культурные традиции существуют наряду с ультрасовременными достижениями технологии.

Свободный стиль общения, принятый на Западе, — сидеть откинувшись на спинку стула или скрестив ноги — для японцев, которые придерживаются строгости и сдержанности в поведении, совершенно неприемлем. Наконец, из-за характерного для Японии небольшого жилого пространства, из-за желания достичь гармонии в общении и из-за силы эстетических чувств японцы не склонны к резким движениям рук, которые свойственны людям на Западе.

Каждая культура построена на основании ряда элементов [16].

Ценности — это положительные или отрицательные оценки объектов окружающего мира, определяемые не их значимостью самих по себе, а их значением для человеческой деятельности, интересов, потребностей, социальных и личных отношений.

Нормы — правила поведения. Нормы могут представлять собой неписаные обычаи и могут быть отражены в законах.

Символы — определенные объекты, звуки, жесты и образы, которые содержат специальные значения.

Язык — система знаков, служащая средством человеческого общения, мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности. Культура устанавливает как вербальный, так и невербальный язык.

Знание — совокупность фактов и информации, накапливаемых людьми постоянно.

Так как культурами задаются разные парадигмы норм и ценностей, то, естественно, при взаимодействии людей из разных культур могут возникнуть трудности в общении. Рассмотрим несколько областей, в которых может возникнуть непонимание [16]: 1) стереотипы; 2) «время как язык»; 3) «пространство как язык»; 4) Body Language (BL); 5) проблемы при переводе.

Стереотипы могут вставать на пути общения, когда люди входят в коммуникацию с «представителем другой культуры». В качестве примера рассмотрим американский стереотип. Американцы пытаются контролировать природу; многие другие культуры поклоняются ей как части религии.

«Время как язык» (в разных культурах различная ценность времени). Европейцы, заботящиеся о пунктуальности, назначают встречи, общаются и заканчивают общение, не теряя ни минуты. В таких культурах, как латиноамериканская, время встреч не соблюдается. Посетителя могут заставить ждать очень долго, но в конце концов он будет принят с таким же вниманием, что и предыдущий. Язык времени, основанный на культурных факторах, иностранцы часто не понимают.

Пространство как язык. Пространство используется как язык, как и время. В Америке большие офисы чаще всего рассматриваются как символ статуса. В то же время во многих частях мира большие офисы отдают клеркам, а маленькие — администрации, таким образом подчеркивается демократичность управления.

Во всех культурах человек, принимающий участие в беседе, имеет свою территорию, или личное пространство. Размеры личной пространственной зоны социально и национально обусловлены и могут значительно варьироваться.

Body Language (невербальные средства общения). Если латиноамериканец сопровождает свою речь быстрыми движениями рук, то это не означает, что он обязательно взволнован или рассержен. Улыбка японца может иметь целый ряд различных значений. Европейская привычка во время разговора смотреть друг другу прямо в глаза в доказательство откровенности и доверия далеко не всегда приемлема на Дальнем Востоке. Во многих арабских странах ваша встреча или интервью может закончиться преждевременно, если вы сидите таким образом, что видна подошва ваших ботинок, — это здесь оскорбительный символ. «Деловой завтрак» — американская традиция, большинство сделок заключается на поле для игры в гольф, теннисных кортах и т. п. Однако во многих частях света обеды и развлечения выполняют только социальные функции и не являются местом для ведения бизнеса.

Проблемы при переводе. Самое простое сообщение может оказаться невразумительным, если оно переведено человеком, не обладающим адекватными знаниями языка.

Е.Н. Зарецкая дает несколько рекомендаций для эффективного межкультурного общения [16]:

1) Письменная коммуникация.

Когда вы пишете в другую страну, нужно придерживаться следующих правил:

1. Пишите естественным языком, но избегайте сленга, технического жаргона, аналогий и других приемов, которые могут вызвать замешательство у тех, кто не знаком с подобным словоупотреблением.

Избегайте слов, которые могут вызвать эмоциональную реакцию: гнев, страх, подозрение и т. п.

Пытайтесь использовать простые и точные слова. При этом следует помнить, что во многих языках, включая русский, простейшие слова, например слово «есть», имеют несколько значений и должны рассматриваться только в контексте речевой ситуации, в которой это слово употребляется.

Следует избегать использования таких прилагательных, как «фантастический», «потрясающий», так как они могут быть превратно истолкованы как слишком неискренние.

4. Используйте следующую стилистику, когда пишете деловому партнеру-иностранцу:

а) пишите короткими простыми предложениями, которые содержат одну мысль;

б) текст должен состоять из коротких абзацев, в каждом должна развиваться только одна важная идея.

Изучайте тонкости способов оформления посланий разными культурами, особенно тех, которые несут в себе плохие новости. Например, в Германии такие новости передают максимально точно, но другие культуры избегают негативных посланий или маскируют их так искусно, что читатель может даже не осознать их основного смысла.

Для наглядности используйте графики, так как они упрощают послание.

Используйте больше цифр. Эта система универсальна. Однако помните, что не все используют метрическую систему, учитывайте разницу в способе написания чисел.

В международной корреспонденции пишите число, месяц, год, чтобы избежать неразберихи. При использовании цифр для обозначения месяца во многих странах ставят дату перед цифрой месяца, например, 10.02.1999 означает 10 февраля 1999 г., но не за бывайте, что, например, в США эту дату примут за 2 октября 1999 г., так как там порядковая цифра месяца ставится перед датой.

Знакомьтесь с традиционным форматом писем той страны, и которую вы пишете, и пытайтесь приспособиться к нему. Отметьте следующие различия:

формальность приветствия. Немцы, предпочитающие такое приветствие, как «Почтеннейший профессор N», будут обижены вашим неформальным приветствием «Дорогой N», которое вы считаете возможным употребить, так как ранее встречались с этим профессором;

расположение различных частей письма, таких как адрес, имя отправителя и заглавие.

2) Устная коммуникация.

Избегайте любых действий, показывающих ваше превосходство.

Пытайтесь узнать культурные особенности страны, с представителем которой вам необходимо общаться. Кроме того, сосредоточьтесь на другом человеке как на индивиде, а не как на представителе культуры. Входите в положение слушателей, т. е. смотрите на ситуацию с их позиций, а не со своей собственной.

Пытайтесь понять культурологические особенности, которые отличают вас от других в процессе общения. Смотрите на себя «со стороны», т. е. стремитесь увидеть себя с позиции слушателя.

Так же, как и при письме, избегайте сленга, жаргона и других приемов.

Выговаривайте слова тщательно и говорите немного медленнее при общении с теми людьми, для которых ваш язык является вторым, однако избегайте соблазна говорить слишком громко, чтобы убедить в вашей точке зрения.

Не стесняйтесь оказывать помощь или спрашивать, понял ли человек то, что вы сказали, но избегайте задавать прямые вопросы «Вы поняли?», «Вам ясно?». Они повлекут за собой ответ «да», поскольку люди обычно боятся, что их сочтут некомпетентными. Поняв эти тонкости, нужно разработать собственную технологию определения, понимают вас или нет. В течение всей беседы внимательно наблюдайте за знаками BL, символизирующими понимание вашего собеседника. Вы можете попросить даже, чтобы слушатель повторил вашу мысль по-другому (перефразировал послание). Это будет более эффективно, чем произносить те же самые слова, но более громким голосом.

Удерживайтесь от искушения перебивать говорящего, пока он не закончит свою речь, ибо такое поведение во всех культурах сочтут грубым. К тому же если для говорящего язык беседы является неродным, то он может быть напуган усиленным вниманием к его навыкам в языке. Кроме того, вы получите негативный результат, так как можете неверно истолковать то, что не услышали полностью.

Знакомьтесь с принятыми в разных странах приветствиями и способами представиться. Эти знания помогут произвести благоприятное впечатление и таким образом сконцентрироваться на встрече, вместо того чтобы мучиться над неловкой поведенческой ошибкой из-за незнания правил этикета. Любой собеседник по достоинству оценит ваше желание изучить традиции его страны.

Если у вас есть предварительные данные о встрече, соберите наиболее полную информацию о стране или странах-участницах.

Будьте терпеливы и внимательны в течение долгих речевых пауз. Во многих культурах люди склонны к молчанию до тех пор, пока у них не будет что сказать (они долго обдумывают предложение). Многие японцы спрашивают, каким образом европейцы могут одновременно говорить и думать. Знание о естественности долгих пауз в беседе с азиатами может предотвратить ненужные поспешные уступки с вашей стороны (например, в стоимости товара), если вы заставите себя спокойно дождаться ответа. Понимание даст вам возможность чувствовать себя комфортно в течение кажущихся бесконечными моментов тишины.

Знакомясь с тонкостями невербального общения, научитесь избегать барьеров для эффективной коммуникации. Вот не которые правила, которые могут вам помочь:

а) японцы приветствуют друг друга уважительным поклоном вместо традиционного пожатия руки;

б) в человеке, поддерживающем контакт глазами, вы легко узнаете европейца. В то же время такой способ общения часто принимается за невежливость японцами, которые считают, что знаком уважения является опущенная голова. Некоторые этнические группы (включая азиатских женщин) слушают без прямого контакта глаз, что часто расстраивает европейцев и североамериканцев, которые начинают думать, что слушателю неинтересно то, о чем они говорят;

в) американцы часто хлопают друг друга по спине в знак дружбы, за что получают явное неодобрение японцев, так как последние избегают физических контактов.