- •5.1.1 Социальные основы экономического поведения

- •Тема 1. Введение: предмет экономики и социологии труда. Экономическое поведение и экономическое сознание

- •Тема 2. Экономическая культура как регулятор экономического поведения

- •Тема 3. Структура механизма мотивации экономического поведения

- •Тема 4. Социально-экономическая стратификация и развитие экономики

- •5.1.2 Труд как социально-экономический процесс

- •Тема 1. Социальная сущность труда

- •Тема 2 Трудовая адаптация и социальный контроль в сфере труда.

- •5.1.3 Социальные аспекты использования трудовых ресурсов

- •5.1.4 Социальные механизмы управления экономическими процессами

- •Тема 1. Социальная политика занятости населения

- •Тема 2. Экономическая система как социальный институт

- •Тема 3. Качество жизни и социально-экономический прогресс

- •5.1.1 Социальные основы экономического поведения

- •Тема 1. Введение: предмет экономики и социологии труда. Экономическое поведение и экономическое сознание

- •Тема 2. Экономическая культура как регулятор экономического поведения

- •Тема 3. Структура механизма мотивации экономического поведения

- •Тема 4. Социально-экономическая стратификация и развитие экономики

- •5.1.2 Труд как социально-экономический процесс

- •Тема 1. Социальная сущность труда

- •Тема 2 Трудовая адаптация и социальный контроль в сфере труда.

- •Стадия ознакомления

- •Стадия приспособления

- •Стадия ассимиляции

- •Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда

- •5.1.3 Социальные аспекты использования трудовых ресурсов

- •Тема 1. Трудовые ресурсы и отношения занятости

- •Тема 2. Безработица, ее структура и социальные последствия

- •Тема 3. Социальная роль предпринимательства

- •5.1.4 Социальные механизмы управления экономическими процессами

- •Тема 1. Социальная политика занятости населения

- •Тема 2. Экономическая система как социальный институт

- •Тема 3. Качество жизни и социально-экономический прогресс

Тема 3. Качество жизни и социально-экономический прогресс

План занятий

Понятие качества жизни, различие подходов к его содержанию и структуре. Объективное и субъективное качество жизни. Экономическая составляющая качества жизни.

Социальное измерение результатов экономической деятельности. Индекс развития человеческого потенциала. Продуктивность как результат эффективной экономической деятельности.

Равенство возможностей в реализации способностей пользования благами.

Устойчивость развития цивилизации. Социально-ориентированная экономика. Принципы и направления социальной защиты населения в условиях рыночной экономики. Социологические интерпретации этапов социально-экономического прогресса.

Проблема гуманизации современного экономического развития.

Проблемы измерения уровня и качества жизни населения.

В конце XX - начале XXI вв. общество, переходя от качества товаров к качеству человека, качеству образования, вступило в новую цивилизацию, получившую, название «цивилизация качества жизни».

Обращение к проблемам качества жизни особенно важно для России, которая переживает период структурной перестройки, трансформацию моделей социальной политики, поиска новых направлений, путей и механизмов социально - экономического развития.

Проблемы качества жизни стали объектом исследования различных наук со второй половины XX века. В частности, выделяются следующие направления исследований:

• изучение влияния на качество жизни научно-технического

прогресса и экономического роста общества;

• анализ влияния социокультурных факторов на качество жизни;

• выявление экологической составляющей качества жизни населения в современном обществе;

• анализ социально-психологической составляющей качества жизни населения;

• исследование проблемы взаимообусловленности качества жизни и здоровья человека;

• анализ проблемы управления качеством жизни;

• разработка индикаторов и методик оценки качества жизни;

• формирование концептуальных моделей качества жизни.

Основные теоретические подходы к анализу понятия «качество жизни»

На начальных этапах исследования качественной целостности жизни общества понятие «качество жизни» подменялось такими категориями, как «образ жизни», «стиль жизни», «уровень жизни». Однако эти категории обобщают лишь те или иные качественные и количественные стороны жизни людей.

Категория «образ жизни» фиксировала формы жизнедеятельности людей, типичные для исторически определенных социальных отношений, что не всегда способствовало реализации целостности общества.

Категория «стиль жизни» конкретизировала содержание образа жизни, раскрывала его особенности, выражающиеся в общении и поведении людей. На основе этой категории можно рассматривать типы поведения социальных групп, отдельных индивидов, их манеры, черты, привычки, вкусы, наклонности. Но в этом случае особенное заслоняло собой конкретно-всеобщее.

Категория «уровень жизни» акцентировала свое внимание на жизнеобеспеченности, фиксируя лишь количественную сторону жизни, степень удовлетворения материальных и культурных потребностей людей. Уровень жизни - это показатель, характеризующий уровень благосостояния населения. Он предназначен для определения степени обеспеченности людей жизненными благами, средствами существования. То есть повышение уровня жизни связано с повышением уровня потребления. Однако реальность убедительно показала, что экономический рост и достижение высокого уровня потребления не избавляют общество от нищеты, преступности, наркомании, загрязнения окружающей среды и техногенных катастроф, не защищают его от глубоких социальных потрясений. Экономический рост должен рассматриваться не как самоцель, а как средство для осуществления необходимых социальных преобразований, обеспечивающих создание необходимых условий для удовлетворения не только первичных материальных потребностей населения, но и потребностей в общении, уважении, творчестве, самовыражении.

Таким образом, качество жизни нетождественно таким понятиям, как «уровень жизни», «образ жизни», «стиль жизни», поскольку данные категории отражают лишь отдельные аспекты такой многогранной категории как «качество жизни».

На сегодняшний день существует много различных подходов к определению сущности понятия качества жизни. Во многом, отсутствие в научной литературе единого мнения по поводу понятия качества жизни, определяющих его факторов, методов и методик оценки связано с рассмотрением данного понятия с различных сторон: экономической, социальной, медицинской, экологической, физиологической и т.д.

Однако необходимость разработки механизма управления качеством жизни населения незамедлительно требует объединения усилий науки и практики с обозначенной целью.

В научном мире первые упоминания о качестве жизни появились в 50-60-е годы XX века, когда в высокоразвитых странах Запада начался переход к постиндустриальной стадии развития, что обусловило интерес общества к гуманитарному содержанию экономического прогресса (само понятие «качество жизни» было впервые использовано в 1964 году в работе Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия»)

В литературе выделяются следующие основные научные подходы к исследованию качества жизни:

философский,

экономический,

экологический,

психологический,

медицинский.

В рамках философского подхода качество жизни трактуется как удовлетворенность личностью уровнем реализации духовных, культурных потребностей, своей жизнедеятельностью в условиях социума. Для философского подхода характерна связь качества жизни с духовностью, нравственностью, образованностью, справедливостью и счастьем.

В рамках экономического подхода качество жизни понимается как отражение материального уровня благосостояния субъекта и как способность человека воспроизводить и увеличивать своей материальный достаток. Следует отметить, что в рамках данного подхода существуют две точки зрения рассмотрения качества жизни: оптимистическая и пессимистическая (Р, Арон, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, П. Дракер, Э. Тоффлер, У. Ростоу и др.).

Представители первой - утверждают, что переход к обществу нового качества жизни возможен только на основе научно-технического прогресса, что существует связь между уровнем экономического развития и качеством жизни.

Представители второй - считают, что экономический рост, ухудшая состояние окружающей среды, оказывает отрицательное воздействие на жизнь человека. Вследствие этого человечество должно либо замедлить, либо остановить экономический рост, сократить потребление материальных благ.

В рамках экологического подхода качество жизни понимается как создание таких условий, при которых не только не нарушается состояние окружающей среды, но и сохраняются природные ресурсы, необходимые для существования будущих поколений (У. Бек, Д.М. Гвишиани, В.И. Данилов-Данильян, Н.Н. Моисеев и др.). По мнению сторонников экологического подхода. продолжающийся экономический рост, не согласованный с законами природы, приведет к исчерпанию ресурсной базы, разрушению природной среды и гибели человечества. Выход они видят в том, чтобы восстановить нарушенное равновесие между природой и человеком, создать возможности для удовлетворения потребностей людей, улучшить их благосостояние, снизить нагрузки на окружающую среду, сохранить ее для будущих поколений;

В рамках психологического подхода качество жизни рассматривается как субъективная удовлетворенность человека своей жизнью, что выражается в его оценке уровня и степени реализации своих потребностей. Представители этого подхода считают, что характеризует состояние качество жизни общества с точки зрения социально-психологического климата. В то же время они не отрицают и значимости объективных оценок качества жизни, считая, что в исследованиях качества жизни необходимо учитывать сложный характер взаимосвязи объективных условий и их субъективную оценку, т. к. условия жизнедеятельности людей проявляются в их поведении, отражаются в сознании человека, что, в конечном счете, оказывает влияние на их оценку качества своей жизни.

В рамках медицинского подхода качество жизни понимается как сохранение и воспроизводство жизни и здоровья человека, воспроизводство человеческого рода, здорового образа жизни. К основным механизмам, способствующим этому, они относят пропаганду здорового образа жизни; формирование нормативно-правовой базы развития современного здравоохранения; реформирование системы первичной медицинской помощи; широкое создание клинико-диагностических центров; реорганизацию стационарной медицинской помощи; разработку и внедрение в практику различных целевых социально-медицинских программ; развитие материально-технической базы здравоохранения; повышение качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов; расширение самостоятельности учреждений здравоохранения; формирование системы управления качеством медицинской помощи.

Выделяются основные этапы разработки проблем качества жизни. Среди них:

Первый этап ~ конец 1950 - середина 1960-х гг., так называемый «эмбриональный». Для него характерно рассмотрение личности как трудового ресурса, как средство достижения экономического роста. Основными показателями качества жизни являлись материальные показатели (уровень жизни, семейный бюджет и т.п.)

Второй этап ~ середина 1960 - начало 1970-х гг., так называемый «квантификационный». Для него характерен упор на социальные условия жизнедеятельности личности. К показателям качества жизни добавляются и нематериальные показатели (здоровье, условия труда, образование и т.д.).

Третий этап ~ начало 1970 - начало 1990-х гг., так называемый «концептуальный»; в центре его внимания - выявление социально-психологических характеристик взаимодействия личности и общества. Среди показателей качества жизни выделяются социальные показатели развития цивилизации.

Четвертый этап ~ с начала 1990-х гг, и по настоящее время. Для этого этапа характерно признание знания, информации и интеллекта как движущей силы развития общества. Среди показателей качества жизни фиксируются, прежде всего, нематериальные показатели.

Наряду с изучением отдельных характеристик качества жизни ряд ученых занимается созданием концептуальных моделей качества жизни.

Так представителями концепции постиндустриализма (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Т. Сакайя, Э. Тоффлер и др.) разработана «Знаниевая» модель качества жизни.

Особая роль в разработке моделей качества жизни принадлежит представителям Римского клуба, за весь период деятельности которого было разработано около 20 моделей (Д. Медоуз, М. Месарсвич, Э. Пестель, Дж, Форрестер и др.).

Несмотря на различия между этими моделями, общим для всех них является понимание качества жизни как совокупности условий жизнедеятельности, позволяющих обеспечить безопасность, комфортность, удобство, самовыражение личности. В частности, к условиям жизнедеятельности представители Римского клуба относят состояние окружающей среды, экономики, социальной сферы, природные ресурсы, а также численность населения. Улучшение качества жизни члены Римского клуба связывали с отказом от идеологии потребительства, что раскрывалось в концепциях «органического роста» и «нулевого роста

Несомненной заслугой представителей Римского клуба является рассмотрение качества жизни в контексте процессов глобализации. В частности, ими были составлены прогнозы развития общества на основе такого критерия, как «качество жизни». Причем эти прогнозы относились не только к отдельным странам, но и к мировому сообществу. Так, ими были поставлены вопросы о качестве человека, о гуманизации человеческого бытия как новой цели экономического роста, о возможностях перехода цивилизации от экспоненциального экономического роста к состоянию «глобального динамического равновесия». Ими были начаты исследования влияния на качество жизни не только экономических, но и социально-психологических факторов, заложены основы для формирования модели устойчивого развития общества, привлечено внимание мировой общественности к осознанию необходимости решения глобальных проблем современности, как одного из условий достижения высокого качества жизни на земле.

Исследование проблем качества жизни ведется представителями различных наук (психологами, экономистами, социологами, демографами, медиками и др.) с разных методологических позиций. Поэтому качество жизни рассматривают как характеристику и экономических, и. социальных, и политических, и культурных факторов, определяющих положение человека в обществе.

Первый тип, объективистская модель качества жизни, в основе которой лежат статистические данные, характеризующие существование и развитие всех сфер общества.

Второй тип, субъективистской (психологической) модели, которая основывается на оценке самим индивидом объективных условий существования, что раскрывается через степень удовлетворенности (неудовлетворенности) субъекта условиями жизнедеятельности.

Третий тип модели качества жизни, - комбинированную модель, которая совмещала бы и объективистский, и субъективистские подходы

Следует различать качество жизни общества и качество жизни отдельного человека.

Рассматривая различные определения качества жизни можно выделить в их структуре содержательную и операциональную части. В содержательной части раскрывается сам смысл понятия, а в операциональной - конкретизируется способ количественного измерения качества жизни.

В содержательной части во всех определениях говорится о том, что качество жизни - это комплексное понятие, которое объединяет в себе множество различных показателей, направленных на удовлетворение потребностей населения региона, качество жизни ассоциируется со степенью удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.

Данное понимание категории качества жизни соответствует общепризнанному определению понятия качества, данного международной организацией по стандартизации ИСО. В стандарте ИСО серии 9004 качество определяется как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. В соответствии с данным определением можно сказать, что качество жизни - эго совокупность определенных характеристик жизни (показателей), направленных на удовлетворение существующих и будущих потребностей населения. Другими словами, чем выше степень удовлетворения существующих потребностей населения региона, тем выше качество жизни в данном регионе.

В операциональной части определения качества жизни конкретизируются процедуры количественной оценки степени удовлетворения потребностей населения.

Таким образом, в настоящее время качество жизни стало рассматриваться как неотъемлемый элемент региональной политики, как основа устойчивого социально-экономического развития региона, не разрушающего своей социально-экономической и природной основы и обеспечивающего непрерывный прогресс общества.

Устойчивое развитие - это такое развитие, которые удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Следовательно, качество жизни как неотъемлемый элемент, как основа устойчивого социально-экономического развития региона должно характеризовать степень удовлетворения потребностей трех основных элементов:

- каждого отдельного человека;

- общества, которое состоит из людей - предшественников, современников и потомков данного человека;

- природы, частью которой является данная жизнь, и законы которой неизбежно на эту жизнь распространяются.

Проблемы измерения качества жизни, развития человека и общества на рубеже XX-XXI вв. приобретают стратегическое значение, вызывают интерес на международном и региональном уровнях во всех частях мирового и выделяет несколько периодов исследования измерения социальной жизни.

Для первого периода (конец 1940 - начало 1960-х гг.) характерно использование в качестве социальных показателей, таких как стоимостные показатели, показатели системы социальных счетов и др.

Во второй период (1960-е гг.) создаются комплексные системы социальных индикаторов, разрабатываются индексы удовлетворенности личности, различными сферами жизнедеятельности. Социальные индикаторы получают практическое применение при определении целей, направлений, задач, результатов социальной политики, при оценке, различных социальных программ помощи развивающимся странам в сфере удовлетворения естественных потребностей (пища, жилье, вода).

Для третьего периода (1970 - 1990 - е гг.) характерна постановка задач разработки комплекса социальных показателей и формирования общих требований к системам социальных индикаторов.

Для четвертого периода (начало 1990-х гг. - настоящее время) характерно внимание к вопросам организации социально-экономического планирования, повышения благосостояния, улучшения условий и качества жизни. Качество жизни становится интегральным индикатором оценки социальных программ, проектов, определителей условий жизнедеятельности.

В настоящее время в отечественной научной литературе наряду с понятиями «показатели», «параметры» все чаще используется понятие «индикаторы» в зарубежной литературе это различие отсутствует, так как в английском языке слова «показатели» и «индикаторы» обозначаются одним общим термином «indicators» и поэтому научная позиция переводчика и редактора публикации трудов зарубежных ученых на русском языке определяет использование либо термина «показатель», либо термина «индикатор».

В отечественной литературе существуют различные классификации социальных индикаторов и показателей:

по уровням организации

социальной сферы,

по видам потребностей и т.д.

Сообразно специфике фиксируемых в социальных показателях и индикаторах социальных явлений и их характеристике можно и нужно, прежде всего, классифицировать социальные показатели и индикаторы по сферам деятельности и, соответственно, по разным сферам общественной жизни: экономические, политические, юридические, показатели духовной жизни и т.д.

В международных проектах используется перечень социальных индикаторов, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К числу социально значимых сфер отнесены:

здоровье (ожидаемая продолжительность жизни, «внутриутробная» смертность, кратковременная неактивность);

образование и обучение (образование взрослого населения, показатель грамотности);

занятость и качество рабочей силы (показатель безработицы, вынужденная неполная занятость, неблагоприятные условия работы);

свободное время и досуг (деятельность на досуге);

социальное окружение; индивидуальная безопасность (смертельные травмы, серьезные травмы, опасения за личную жизнь).

В этой системе представлен очень широкий спектр социальных индикаторов. Она ориентирована, скорее, на анализ того, как индивид распоряжается имеющимися у него возможностями, а не на то, как удовлетворяются его потребности, содержит мало субъективных индикаторов, в основном, это индикаторы объективные.

Специалистами ООН была предложена другая система социальных индикаторов, которая используется в настоящее время на национальном и международном уровнях. Эта система содержала 186 индикаторов по 11 социально значимым областям. Среди них:

социальная стратификация,

мобильность,

распределение дохода,

потребление и накопление;

распределение времени и досуга,

социальное обеспечение,

образование, здоровье,

общественный порядок и безопасность.

В настоящее время получают широкое применение национальные системы социальных индикаторов.

Отечественные исследователи (А.В, Аваков, С.А. Айвазян, А.Л. Васильев, К.В. Жукова, И.Х. Мстиславский, Г.И. Осадная, А.И. Субетго, А.А. Удодеико и др.) считают, что при проведении оценки качества жизни необходимо, чтобы объективные и субъективные индикаторы отражали с разных сторон различные аспекты качества жизни. Но такой подход не всегда возможен. В частности, он возможен при оценке медицинских, образовательных, культурных аспектов качества жизни, где статистический анализ происходящих явлений и процессов может быть дополнен субъективной оценкой.

В 1990-е гг. на основе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) был предложен индекс развития человеческого потенциала - ИРЧП. С этого периода начинают представляться ежегодные доклады о развитии человеческого потенциала в странах мира. В числе показателей, определяющих индекс развития человеческого потенциала, выделяются:

ожидаемая продолжительность жизни,

уровень образования,

индекс уровня жизни.

Некоторые ученые дополняют ИРЧП такими показателями, как:

учет коэффициента младенческой смертности при расчете компоненты, отражающей ожидаемую продолжительность жизни.

Преимущества ИРЧП состоят в:

возможности проведения сравнительного анализа по странам и регионам

ИРЧП можно использовать для определения масштабов финансирования программ социального развития на национальном и региональном уровнях

Этот метод позволяет ранжировать не только страны, но и регионы по уровню социально-экономического развития,

оценивать их динамику, сопоставлять достижения.

ИРЧП предполагает оценку качества жизни в пространственно-временном интервале. Эта методика отличается простотой и доступностью.

Недостатки ИРЧП:

Во-первых, ограничен круг показателей и не учитываются субъективные показатели качества жизни.

Во-вторых, социальный аспект представлен лишь уровнем образования; отсутствуют такие срезы, как уровень развития науки, инновационной деятельности; нет показателей социальной напряженности, не учитывается состояние окружающей среды.

В-третьих, отсутствует нормативно-правовая база, необходимая для сравнения, и т.д.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предложена методика оценки качества - жизни, получившая название «жизнеспособность народов». Коэффициент жизнеспособности измеряется по пятибалльной системе и оценивается по следующим критериям:

установленная возможность сохранения генофонда,

физиологический и интеллектуальный потенциал развития нации,

характер и результаты социально-экономического развития,

экологическая обстановка.

ВОЗ предлагает осуществлять оценку качества жизни по следующим показателям:

физическим (сила, энергия, усталость, дискомфорт, сон, отдых);

психологическим (положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, самооценка, внешний вид, негативные переживания);

уровню самостоятельности (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения);

общественной жизни (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность);

состоянию окружающей среды (благополучие, безопасность, доступность и качество медицинского обслуживания, доступность информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг, экология);

духовным (религия, личные убеждения).

В 1995 г. на Всемирном саммите по социальному развитию в Копенгагене была представлена методика измерения качества жизни населения, названная «Треугольный индекс благосостояния нации». Суть этого метода заключается в следующем:

благосостояние той или иной страны зависит от развития экономической сферы, социальной среды и информационной инфраструктуры.

Важным представляется сбалансированность этих сторон жизнедеятельности общества. Уровень развития каждой из этих сфер определяется по 21 показателю.

Преимуществом данной методики является положение о необходимости сбалансированного развития трех сфер жизнедеятельности общества.

Недостатком- большое количество показателей, а также то, что не учитываются политическая и духовная сферы.

В отечественной литературе лишь в последние годы проблемы оценки и измерения качества жизни стали объектом рассмотрения. Это связано,

во-первых, с тем, что качество жизни объявлено стратегической целью развития российского государства;

во-вторых, актуальной становится проблема оценки эффективности социальной политики.

В последнее время большой интерес исследователей вызывают проблемы управления качеством жизни. В связи с этим их внимание обращается на условия и механизмы его реализации.

Роль качества жизни в устойчивом развитии региона и формирование системного подхода к управлению качеством жизни

В настоящее время качество жизни стало рассматриваться как неотъемлемый элемент региональной политики, как основа устойчивого социально-экономического развития региона, не разрушающего своей социально-экономической и природной основы и обеспечивающего непрерывный прогресс общества.

В мировой практике управление качеством жизни - это относительно новая тенденция, сложившаяся, с одной стороны, на основе эволюции системы управления качеством, а с другой вытекающая из общей логики развития современной цивилизации. В настоящее время управление качеством жизни стало рассматриваться как неотъемлемый элемент государственной и региональной политики.

На сегодняшний день выделяют три основных подхода к управлению качеством жизни.

Комплексный подход - это подход, направленный на получение результата на основе совокупного использования различных подходов к проблеме (экономического, правового, социально-психологического и др.). Данный подход предполагает привлечение к управлению качеством жизни специалистов из разных сфер знаний: экономики, социологии, экологии, образовательной сферы, медицины, психологии, стандартизации, культуры - словом, из всех тех областей науки, которые касаются человека и среды его обитания.

Аспектный. Данный подход позволяет исследовать только одну из сторон изучаемой проблемы, только одно из свойств, проявляющееся при специальном исследовании какой-либо наукой.

Системный подход рассматривает управляемую и управляющую подсистемы как целостный комплекс взаимосвязанных, объединенных общей целью элементов, выявляющий свойства системы, ее внутренние и внешние связи.

Среди рассмотренных подходов к управлению качеством жизни в настоящее время наиболее актуальным является системный подход, так как он позволяет стать основой построения моделей устойчивого развития стран и регионов в современном нестабильном мире.

Системный подход рассматривает качество жизни как целостное образование, обладающее особыми свойствами и состоящее из определенных элементов и подсистем со специфическими функциями, которые взаимосвязаны между собой и находятся в непрерывном взаимодействии. Данный подход реализует процесс управления качеством жизни посредством разработки - эффективной системы управления качеством жизни. Для того чтобы воплотить системный подход на практике, система управления должна строиться исключительно в соответствии с принципами системного подхода.

Таким образом, система управления качеством жизни, построенная на основе принципов системного подхода, будет обладать свойствами адаптивности и самоорганизации, согласно которым система будет способна быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды посредством перегруппировки элементов, изменения их свойств и интеграции новых функций, необходимых для отработки ответной реакции на возмущающее воздействие внешней среды. Следовательно, система управления качеством жизни должна обладать соответствующим инструментарием для корректировки целей развития и реагирования на критические изменения внешней среды.

Применение системного подхода к управлению качеством жизни предполагает реализацию следующих последовательных мероприятий.

Определение целей системы управления качеством жизни.

Субъектом управления являются руководители государственных органов управления всех уровней совместно с общественными организациями и представителями бизнеса.

Объектом управления являются показатели качества жизни населения региона.

Взаимодействие между субъектом и объектом управления осуществляется, с одной стороны, в ходе реализации управляющего воздействия субъекта на объект управления путем принятия определенных управленческих решений в области улучшения социально-экономического положения, качества жизни населения региона, формируемых в виде региональных программ повышения качества жизни; с другой стороны, посредством механизма обратной связи, благодаря которому субъект управления получает информацию о реализации принятых решений, характере динамики процессов социально-экономического развития, тенденциях изменения качества жизни населения в исследуемом регионе.

Механизмом обратной связи в данном случае выступает интегральная оценка качества жизни, предполагающая определение частных интегральных индикаторов по каждой синтетической категории качества жизни и расчет на их основе интегрального индекса качества жизни.

На данном этапе необходимо распределить обязанности и полномочия между министерствами и ведомствами всех уровней, общественными организациями и представителями бизнеса по разработке региональных программ повышения качества жизни и контролю за их реализацией.

В качестве критерия результативности может использоваться показатель степени достижения запланированных значений показателей качества жизни. Критерием эффективности может выступать соотношение величины прироста частных индикаторов качества жизни к величине прироста затрат на реализацию программ повышения качества жизни.

Основное значение системного подхода к управлению качеством жизни состоит в том, что управляемый объект рассматривается как система, состоящая из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Следовательно, определение основных составляющих качества жизни и разработка методологии количественной оценки качества жизни является одной из фундаментальных проблем при формировании системы управления качеством жизни. Очень важно правильно выбрать систему показателей, способную адекватно оценить реальное положение дел, и одновременно обеспечить свою жизнедеятельность на практике.

При формировании априорного набора показателей необходимо придерживаться следующих принципов:

1. Требование представительности - должны быть представлены все основные показатели рассматриваемой синтетической категории.

2.Требование информационной доступности - показатели должны быть доступны для их статистической регистрации и, более того, они должны входить в номенклатуру официальных статистических показателей (или могут быть вычислены по значениям последних).

3. Требование информационной достоверности - используемые статистические данные и частные критерии должны адекватно отражать состояние анализируемого, аспекта качества жизни.

Управление качеством жизни рассматривается как процесс, ориентированный на обеспечение реализации основных потребностей человека, общества и экосистемы с целью достижения гармоничного устойчивого социально - экономического развития региона.

Системный подход к управлению качеством жизни, реализуется посредством разработки эффективной системы управления качеством жизни, в настоящее время является наиболее актуальным, так как позволяет стать основой построения моделей устойчивого социально-экономического развития стран и регионов в современном нестабильном мире.

Формирование системного подхода к управлению качеством жизни предполагает:

Во - первых, формирование инструментария, позволяющего адекватно оценивать и сопоставлять качество жизни населения в российских регионах, отслеживать его динамику, проводить факторный анализ позитивных и негативных сдвигов в этой области. На данном этапе необходимо разработать математические модели взаимосвязи качества жизни и факторов, ее определяющих.

Во - вторых, определение субъектов управления, осуществляющих оценку основных показателей качества жизни, разработку, определение и реализацию управляющих воздействий, направленных на преобразование показателей качества жизни с целью достижения нормативных значений критериев качества жизни.

В - третьих, определение основных направлений взаимодействия субъектов управления качеством жизни, распределение ответственности, задач и полномочий каждого элемента управления. На данном этапе необходимо сформировать механизм управленческого взаимодействия органов территориального управления с предприятиями, организациями, предпринимателями, который должен направлять свои усилия на обеспечение комплексного социально-экономического развития территории региона, каждой семьи, отдельного человека на основе эффективного использования экономического потенциала.

В - четвертых, формирование разнообразных форм и методов государственного регулирования основных показателей качества жизни. В числе методов и форм государственного воздействия наиболее значимое место занимают прогнозирование и программирование.

При разработке общероссийских прогнозов выделяется региональный аспект, что позволяет субъектам Федерации иметь необходимые ориентиры, определять основные тенденции, количественные параметры социально-экономического развития, место во внутрироссийском разделении труда, корректировать прогнозируемую динамику общероссийского и регионального рынков. Кроме того, при разработке краткосрочных и долгосрочных прогнозов должны отражаться вопросы совершенствования не только региональной экономической политики, но и региональной социальной политики, политики в сфере занятости, обеспечения экологической безопасности, в области международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, повышения качества жизни населения.

В - пятых, разработку критериев оценки эффективности и результативности деятельности субъектов системы управления качеством жизни, позволяющих оценить эффективность инвестиций в формирование качества жизни с целью разработки необходимых на данном этапе развития программ повышения качества жизни населения.

В ежегодном докладе ООН о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации приводятся данные об индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП) в российских регионах. Россия по ИРЧП занимает 65-е место (0,797 - средний уровень развития человеческого потенциала) среди стран мирового сообщества.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.

Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в отчётах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 г. группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. Однако концептуальная структура индекса была создана благодаря работе Амартии Сена. Индекc публикуется ООН в ежегодном отчёте о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей:

Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие.

Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения.

Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.

Разработана и научно обоснована обобщенная система показателей, характеризующая количественные и качественные характеристики социально-экономической дифференциации социального развития, включающая:

коэффициент дифференциации индекса развития человеческого потенциала, характеризующий степень различия в социально-экономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри страны, социальных групп;

коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), показывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе лучше, чем в другом;

коэффициент дифференциации индекса образования. Такой показатель определяет степень превышения уровня образования населения в одной стране (регионе или другом объекте исследования) над уровнем образования (грамотности) населения другой страны;

коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий степень экономической дифференциации анализируемых стран или регионов;

коэффициент дифференциации индекса смертности, как показатель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или регионов;

коэффициент дифференциации уровня профессионального образования, отражающий различия в степени охвата обучением второй и третьей ступени образования в исследуемых странах или регионах.

В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, а сам Индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИРЧП, который является сводным показателем, опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены три новых индикатора:

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-экономического неравенства (ИЧРН),

Индекс гендерного неравенства (ИГН)

Индекс многомерной бедности (ИМБ).

В зависимости от значения ИРЧП страны принято классифицировать по уровню развития:

очень высокий (42 страны),

высокий (43 страны),

средний (42 страны)

низкий (42 страны) уровень

Как и многие другие показатели, требующие международного сопоставления, индекс человеческого развития публикуется по датам не менее чем через 2 года после их публикации национальными статистическими службами.

Официальная публикация доклада состоялась 2 ноября 2011 года.

Отчёт был составлен на основании данных 2011 года. Россия заняла 66 место вместо прежнего 65-го, но при этом впереди неё оказались две страны (Сейшельские Острова и Антигуа и Барбуда), отсутствовавшие в отчёте 2010 года, поэтому место России по ИРЧП осталось фактически прежним, хотя номинально ИРЧП страны вырос с 0,751 до 0,755.

Ниже представлен список стран с очень высоким индексом развития человеческого потенциала.

Норвегия 0,943 (▬)

Австралия 0.929 (▬)

Нидерланды 0.910 (▲ 4)

США 0.910 (▬)

Новая Зеландия 0.908 (▼ 2)

Канада 0.908 (▲ 2)

Ирландия 0.908 (▼ 2)

Лихтенштейн 0.905 (▼ 2)

Германия 0.905 (▲ 1)

Швеция 0.904 (▼ 1)

Швейцария 0.903 (▲ 2)

Япония 0.901 (▼ 1)

Гонконг 0.898 (▲ 8)

Исландия 0.898 (▲ 3)

Южная Корея 0.897 (▼ 3)

Дания 0.895 (▲ 3)

Израиль 0.888 (▼ 2)

Бельгия 0.886 (▬)

Австрия 0.885 (▲ 6)

Франция 0.884 (▼ 6)

Словения 0.884 (▲ 8)

Финляндия 0.882 (▼ 6)

Испания 0.878 (▼ 3)

Италия 0.874 (▼ 1)

Люксембург 0.867 (▼ 1)

Сингапур 0.866 (▲ 1)

Чехия 0.865 (▲ 1)

Великобритания 0.863 (▼ 2)

Греция 0.861 (▼ 7)

ОАЭ 0.846 (▲ 2)

Кипр 0.840 (▲ 4)

Андорра 0.838 (▼ 2)

Бруней 0.838 (▲ 4)

Эстония 0.835 (▬)

Словакия 0.834 (▼ 4)

Мальта 0.832 (▼ 3)

Катар 0.831 (▲ 1)

Венгрия 0.816 (▼ 2)

Польша 0.813 (▲ 2)

Литва 0.810 (▲ 4)

Португалия 0.809 (▼ 1)

Бахрейн 0.806 (▼ 3)

Латвия 0.805 (▲ 5)

Чили 0.805 (▲ 1)

Аргентина 0.797 (▲ 1)

Хорватия 0.796 (▲ 5)

Барбадос 0.793 (▼ 5)

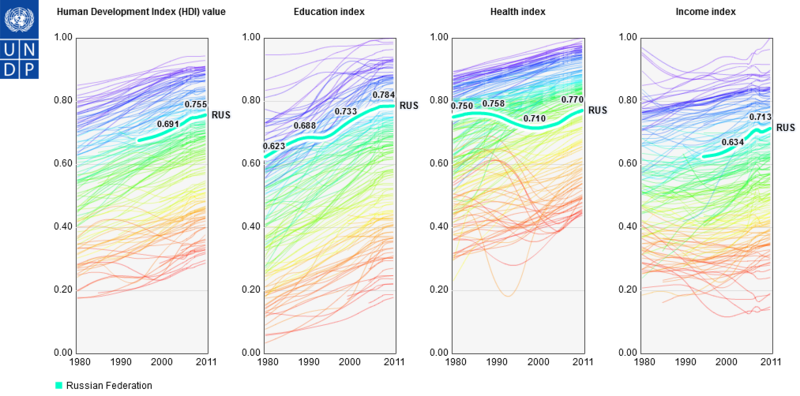

Динамика изменения индекса развития человеческого потенциала и отдельных его показателей: образование, здоровье, экономическое благополучие в России за 1980—2011 годы по сравнению с другими странами.

Россия сегодня занимает 66 место в списке из 187 стран с показателем 0,755, таким образом входя в группу стран с высоким ИРЧП.

Россия входит в регион — Восточная Европа и Центральная Азия, в котором находится 31 страна, располагаясь на 17 месте в данной группе. Лидером группы является Словения — 0,884 (21 место в мире), замыкает группу Таджикистан. Однако, следует учитывать, что индекс составляется с отставанием в два года, поэтому цифры, опубликованные ООН 2 ноября 2011 года относятся к 2009 году и ранее.

Из стран бывшего СССР, Россию опережают Эстония — 0,835 (4 место в группе/34 место в мире), Литва — 0,810 (9/40), Латвия — 0,805 (10/43) и Белоруссия — 0,756 (16/65). Главным образом это связано с относительным низким уровнем доступности образования и уровнем здоровья, однако Литву и Латвию кризис затронул сильнее, чем Россию. Немного уступают России — Казахстан — 0,745 (18/68), Грузия — 0,733 (21/75) Украина — 0,729 (22/76), Армения — 0,716 (24/86), Азербайджан — 0,700 (25/91). Страны со средним уровнем развития — Туркмения — 0,686 (27/102), Молдавия — 0,649 (28/111), Узбекистан — 0,641 (29/115), Киргизия — 0,615 (30/126) и Таджикистан — 0,607 (31/127) замыкают группу[8].

Лидеры ИРЧП по годам

2011 — Норвегия

2010 — Норвегия

2009 — Норвегия

2008 — Исландия

2007 — Исландия

2006 — Норвегия

2005 — Норвегия

2004 — Норвегия

2003 — Норвегия

2002 — Норвегия

2001 — Норвегия

2000 — Канада

1999 — Канада

1998 — Канада

1997 — Канада

1996 — Канада

1995 — Канада

1994 — Канада

1993 — Япония

1992 — Канада

1991 — Япония

1990 — Канада

1985 — Канада

1980 — Швейцария

Следующие страны и территории не включены в отчёт 2010 г. из-за отсутствия необходимых данных.

Африка

Сейшелы

Сомали

Эритрея

Америка

Антигуа и Барбуда

Гренада

Доминика

Куба

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Азия

КНДР

Европа

Ватикан

Монако

Сан-Марино

Океания

Вануату

Западное Самоа

Кирибати

Маршалловы Острова

Науру

Палау

Тувалу

Критика ИРЧП

Не принимаются во внимание экологические факторы.

Не рассматривается духовное и нравственное развитие человека.

Невозможно по-разному оценивать развитие в разных группах стран.

По словам Брайана Каплана, фактически, страна бессмертных с бесконечным ВВП на душу населения получит ИРЧП=0,666 (ниже, чем Таджикистан и Южная Африка), если бы её население было неграмотным и никогда не ходило в школу.

Для того, чтобы максимизировать ИРЧП за счёт образования, необходимо всех людей в стране сделать студентами, что абсурдно.

ВВП на душу населения фантастически вырос в течение последних двух веков и будет продолжать расти. Увеличивать уровень развития человеческого потенциала можно до бесконечности, даже в развитых странах и для этого есть возможности, но ИРЧП не позволяет этого. Богатые страны уже близки к верхней границе, поэтому при помощи ИРЧП не осуществить стратегию планирования развития.

Другие интегральные показатели

Интегральными индексами (composite indices) называют те, которые позволяют вместить в одну шкалу несколько показателей, выявляющих различия по исследуемым объектам с разных сторон, с позиций разных методик. В теории человеческого развития и других смежных областях экономики используют такие интегральные показатели как индексы качества жизни, гендерного неравенства, бедности, здоровья и другие.

Индекс физического качества жизни (Physical Quality-of-Life Index, PQLI) — это попытка измерить качество жизни или благосостояние населения страны. Он был создан в середине семидесятых. Вычисляется как среднее арифметическое из индексированной младенческой смертности, индексированной ожидаемой продолжительной жизни годовалых детей и процента грамотных. В семидесятых индекс подвергся критике из-за того, что младенческая смертность определяется многими теми же факторами, что и продолжительность жизни. Сейчас он используется реже.

Истинный показатель прогресса (Genuine Progress Indicator, GPI) — это концепция в «зелёной экономике» и экономике благосостояния, предлагаемая на замену ВВП как измерение экономического роста. Многие защитники GPI утверждают, что в некоторых ситуациях экономический рост может обернуться бедой для общества, поэтому необходим показатель, учитывающий и такие факторы как экологическая обстановка, социальное напряжение, здоровье нации.

Индекс развития с учётом неравенства полов (Gender-related Development Index, GDI) оценивает человеческое развитие по тем же критериям, что и ИРЧП. Различие заключается в том, что чем выше разница в трёх составляющих показателя для мужчин и женщин, тем ниже GDI. Рассчитывается ООН в Докладе о развитии человека.

Индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality Index ) — оценивает неравенство в возможностях достижений между мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке труда.

Измерение наделённости полномочиям по полам (Gender Empowerment Measure, GEM) фокусируется на неравенстве возможностей полов, а не на их способностях. Индекс основывается на показателях политического участия, экономического участия и статистики денежных доходов. Также рассчитывается ООН.

План благосостояния Вандерфорда-Райли — показатель уровня жизни, учитывающий несколько показателей на душу населения. В США к ним относят рабочие часы в неделю, ценность собственного имущества физических лиц, отношение числа собственников имущества к числу несобственников, отношение числа работающий на себя к числу всех трудоустроенных, а также процент людей, способных удовлетворить свои первичные нужды.

Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit. Этот показатель сочетает в себе как объективные данные, получаемые от статистических агентств, так и результаты опросов населения на предмет отношения к различным жизненным явлениям. Индекс рассчитывается на основе 9 факторов:

ВВП на душу населения,

ожидаемая продолжительность жизни новорождённых,

рейтинги политической стабильности и безопасности,

число разводов на тысячу человек в год,

активность сообществ (религиозных, торговых и других),

теплота климата, безработица,

индексы политической и гражданской свободы,

соотношение доходов мужчин и женщин.

У индекса качества жизни и у ИРЧП разные задачи, поэтому различны и рейтинги стран по ним.

Валовое Национальное Счастье (ВНС) — попытка определить жизненный стандарт через психологические и холистические ценности. Термин Gross National Happiness появился в противопоставление Gross National Product. Это понятие ввёл четвёртый король Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1972 году. Смысл этого понятия для Бутана состоит в развитии такой экономики, которая соответствовала бы уникальной бутанской культуре, основанной на буддийских духовных ценностях. Духовные ценности и моральные цели трудно поддаются оценке и планированию, поэтому ВНС — это лозунг для целей пятилетнего планирования развития экономики. Общепринятого численного показателя концепция не имеет.

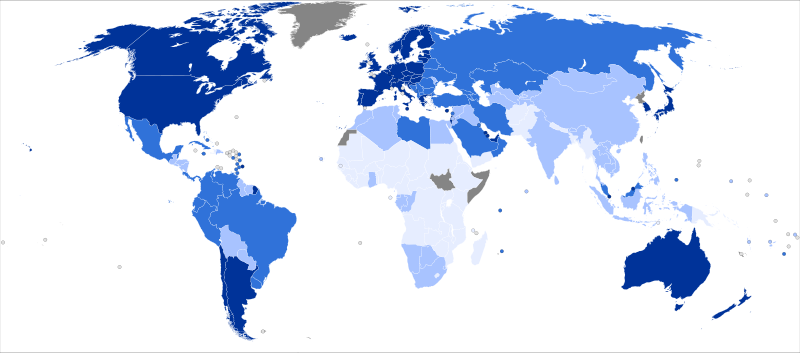

Мировая карта ИРЧП членов ООН за 2011 (данные 2009 года).

Очень высокий – темно-синий

Высокий - ярко-голубой

Средний - голубой

Низкий - бледно-голубой

Неизвестно - серый

Литература

Бушуев В. В., Голубев В. С., Коробейников А. А., Селюков Ю. Г. Человеческий капитал для социогуманитарного развития. — М.: «ИАЦ Энергия», 2008.

Эффективность труда и ее показатели

В результате трудовой деятельности производятся товары и услуги, которые характеризуются,

во-первых, издержками производства, или себестоимостью,

во-вторых, рыночной стоимостью.

Соотношение этих двух величин по каждому виду товаров и услуг, умноженных на их объем, определяет прибыльность и рентабельность производства.

Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов

Принято выделять четыре вида экономических ресурсов: земля, труд, капитал и предпринимательские способности. Эти виды ресурсов иногда называют также факторами производства.

Термин земля в экономической теории означает природные ресурсы, т.е. площадь, расположение и плодородие земли, полезные ископаемые, климат, лес, запасы воды, гидроэнергии и т.п. Однако природные ресурсы играют не только пассивную роль источников сырья и энергии. Благодаря особым физико-химическим и биологическим свойствам земля является активным ресурсом, обеспечивающим возможность многократного возрастания стоимости продукции по сравнению с величиной издержек (например, колос, вырастающий из одного зерна). Таким образом, земля – это один из важных источников «чистого продукта», т.е. того, что остается после возмещения произведенных затрат.

Труд как экономический ресурс обычно характеризуется численностью работников, их квалификацией, длительностью и интенсивностью выполнения производственных функций. Затраты труда принято оценивать количеством отработанных человеко-часов и расходами на персонал, включающими заработную плату и социальные выплаты.

Многие авторы выделяют предпринимательские способности, или предприимчивость, как отдельный вид экономических ресурсов. Способности предпринимателя проявляются в рациональном использовании труда, земли и капитала, умении находить и применять новые научные, технические, организационные, художественные, коммерческие идеи. Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях значительной неопределенности, объективно обусловленной изменениями в потребностях людей и рыночной конъюнктурой.

При использовании экономических ресурсов их собственники получают доходы в виде ренты (от земли), заработной платы (от труда), процента (от капитала) и прибыли (от предпринимательских способностей).

Существующая классификация экономических ресурсов не учитывает ряда важных факторов, определяющих результаты производственной деятельности. Прежде всего это относится к ресурсам труда, которые не сводятся к затратам рабочего времени и расходам на персонал. Кроме того, предпринимательские способности – это лишь один из видов творческих способностей человека. Вследствие указанных недостатков традиционной схемы классификации экономических ресурсов при обосновании их структуры целесообразно исходить из компонент трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий потенциал, активность (пассионарность), организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего времени. Эти компоненты могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным экономическим системам.

Каждая из компонент трудового потенциала является относительно самостоятельным видом экономических ресурсов. До последнего времени основное внимание уделялось ресурсам рабочего времени (численности персонала). Однако развитие современного производства определяется в первую очередь такими ресурсами, как творческий потенциал, активность, образование и профессионализм. Все более осознается роль нравственности как важного экономического ресурса. Эта роль обусловлена прежде всего огромными потерями от преступности, которые несут практически все страны, в том числе и Россия.

Таким образом, экономические ресурсы – это компоненты природы, трудового потенциала и средств производства, определяющие возможности выпуска продукции.

Компоненты деятельности человека

В любом виде деятельности человека можно выделить две компоненты. Первая характеризует труд, выполняемый по заданной технологии, инструкции, традиции, когда исполнитель работы не вносит в нее никаких элементов новизны, собственного творчества. Такой труд называется регламентированным, или α-трудом. Вторая характеризует труд, направленный на создание новых духовных или материальных благ, а также новых методов производства. Этот вид труда называется новационным, творческим, или β-трудом.

Типичным примером деятельности, в которой преобладает α-труд, является выполнение производственной операции сборщиком на конвейере с регламентированным ритмом. Здесь речь идет не о способностях работника, а об объективным возможностях их реализации. Регламентированным может быть деятельность чиновника, если она сводится только к слепому выполнению инструкций. Таким образом, α-труд может быть как физическим, так и умственным.

Преимущественно творческим является труд изобретателей, рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, инженеров, организаторов производства, предпринимателей и т.д. Высшим проявлением творчества считается искусство, ибо в нем, как в изобретательстве, исключается повторение (копирование), кроме того, продукт творчества в этой сфере еще и индивидуален, являясь отражением личности автора.

Необходимость выделения двух компонент труда объективно обусловлена принципиальными различиями в их влиянии на формирование дохода предприятия и национального дохода страны. Увеличение конечного продукта за счет α-труда возможно только при увеличении численности работников, продолжительности времени труда и его интенсивности. В отличие от этого, за счет β-труда рост объема продукции возможен при неизменных или даже уменьшающихся затратах рабочего времени и интенсивности труда. Это обусловлено тем, что на основе новых технических, организационных и предпринимательских идей создаются новые виды изделий, улучшаются параметры существующих, снижаются затраты труда и средств производства на единицу полезного эффекта продукции и услуг.

Показатели эффективности: продуктивность и рентабельность труда

Основной проблемой экономической теории и хозяйственной практики является анализ соотношения затрат и результатов. Затраты определяются по отношению к экономическим ресурсам. Результаты характеризуются объемом выпуска продукции, добавленной стоимостью, прибылью, а также показателями конкурентоспособности, качества жизни, экологии и др.

Отношение в общем случае называется эффективностью. Одним из аспектов этого понятия является эффективность по Парето, характеризующая такое распределение ресурсов, при котором результат по любому направлению не может быть улучшен за счет ухудшения результатов по другим направлениям.

Результаты экономической деятельности чаще всего выражаются объемами продукции и прибыли. Поэтому практически важнейшими показателями эффективности являются продуктивность и рентабельность.

Продуктивность определяется по отношению к затратам труда, материалов, оборудования, энергии, а также по отношению к суммарным затратам ресурсов. Степень продуктивности труда определяется количеством продукта, получаемого на единицу времени.

Продуктивность труда может рассчитываться на единицу рабочего времени или на одного работающего. Объем продукции и затраты труда могут быть выражены в абсолютных и относительных показателях.

Если производительность труда представляет собой использование только живого труда, то продуктивность предусматривает использование наряду с живым трудом и материальных ресурсов, и капитала, и информации.

Наряду с продуктивностью при анализе производственных систем используют и другие показатели:

действенность – степень достижения целей системы;

экономичность – соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов;

качество – соответствие характеристик продукции стандартам и требованиям потребителей;

прибыльность – соотношение между прибылью и издержками.

При анализе эффективности труда существенное теоретическое и практическое значение имеет соотношение прибыли от данного вида деятельности и соответствующих затрат труда. Такое соотношение В.В. Новожилов назвал рентабельностью труда. Практически этот показатель целесообразно определять как рентабельность затрат на оплату труда или как рентабельность суммарных затрат на персонал.

В макроэкономическом аспекте рентабельность труда характеризуется прежде всего долей заработной платы в национальном доходе страны. В России эта доля существенно ниже, чем в развитых странах (по различным оценкам, в 2-3 раза), что является одной из важнейших причин низких уровней эффективности экономики и потребления материальных благ. Соотношение цен и заработной платы не обеспечивает возможности реализации научно обоснованных норм потребления для большинства граждан России. Этим и обусловлена в первую очередь социальная нестабильность российского общества.

Теорема о рентабельности компонент труда

Рост национального дохода, приходящегося на одного жителя развитых стран, происходит в основном за счет действующего и прошлого β-труда. При этом тенденция роста уровня жизни характерна для всех работников, в том числе и для тех, кто занят преимущественно α-трудом. Причины этого обусловлены соотношением спроса и предложения на рынке труда, а также процедурой заключения тарифных соглашений, направленной на минимизацию конфликтов. Тенденция роста ставок оплаты α-труда при его уменьшающейся длительности и интенсивности в определенной степени аналогична тенденции увеличения цен на землю в перспективных городах.

Чтобы сформулировать и доказать теорему о рентабельности компонент труда, введем следующие определения:

Определение 1. Труд – это деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага. Такая деятельность может осуществляться либо по принуждению (административному, экономическому), либо по внутреннему побуждению, либо по тому и другому.

Каждый трудовой процесс можно рассматривать как сочетание двух компонент: регламентированного (α-труда) и новационного (β-труда).

Определение 2. Регламентированным или α-трудом называется вид деятельности, при которой человек должен действовать в строгом соответствии с заданной технологией (инструкцией) и не имеет объективных возможностей для изменения этой технологии.

Определение 3. Новационным, творческим или β-трудом называется вид деятельности, при которой человек занят только созданием нового в науке, искусстве, экономике и других сферах. Результатом β-труда являются новые идеи и образы.

Из принципа сохранения материи и определения 1 следует:

Лемма 1. Рост потребления материальных благ можно обеспечить за счет:

увеличения объема потребляемых природных ресурсов;

улучшения использования природных ресурсов.

Из определения 2 следует:

Лемма 2. Результат α-труда (в частности, объем продукции) может быть увеличен только за счет увеличения длительности и (или) темпа труда.

Из определения 3 следует:

Лемма 3. Результат β-труда не имеет какой-либо явной зависимости от длительности и темпа труда. Он определяется прежде всего творческими способностями (к данному виду деятельности) и условиями для их реализации.

Из лемм 1,2,3 следует:

Теорема. При неизменной или уменьшающейся длительности рабочего дня и года рост душевого потребления материальных благ возможен только за счет результатов β-труда, направленного на увеличение объема добываемых природных ресурсов и (или) повышение эффективности их использования.

Справедливость сформулированной выше теоремы непосредственно следует из лемм 1,2,3 и того факта, что в течение двух последних столетий в развитых странах рост потребления материальных благ происходил при уменьшении длительности рабочего дня и года.

Концепции эффективности труда

Деятельность, содержащая элементы новизны, рационализации и творчества, значительно эффективнее для роста благосостояния народа, чем чисто исполнительский труд по заданной технологии. В связи с этим важно установить причины, из-за которых доля личного потребления (труда для себя) в результатах работы рационализаторов, изобретателей, писателей и других представителей творческой деятельности может быть объективно меньше, чем у тех, кто занят в основном α-трудом.

В работах по истории науки приводятся десятки примеров резкого повышения эффективности производства под влиянием новых технических и организационных идей. Общепризнанно, что паровая машина Дж. Уатта возместила затраты на науку за всю предшествующую ей историю человеческого общества. Многократный рост эффективности стал следствием изобретения Э. Сименсом динамо-машины (1867 г.), Г. Даймлером – бензинового двигателя (1885 г.), Р. Дизелем – двигателя на тяжелом топливе (1892 г.) и т.д. Качественные изменения в производстве возникали благодаря не только техническим, но и организационным идеям. Примерами могут служить работы Г. Форда по организации массового выпуска автомобилей, Ф. Тейлора по рационализации трудовых процессов и др.

Во второй половине XX в. в развитых странах существенно ускорился процесс качественных изменений не только в производстве, но и в структуре населения: резко уменьшилась доля численности рабочих и крестьян, а доля занятых в науке, образовании, здравоохранении, сфере услуг возросла.

Для экономики страны роль творческой деятельности можно оценить по приросту конечного продукта за счет технического прогресса. За вторую половину ХХ в. в развитых странах вклад этого фактора превысил 50% общего прироста национального дохода. Соответствующая величина для бывшего СССР составляла 10-15%. В России 90-х годов вклад технического прогресса в развитие экономики стал еще меньше.

В конце ХХ в. творческая деятельность в наибольшей мере определяет богатство страны и уровень благосостояния ее народа. Экономическая реальность требует переосмысления представлений о производительном и непроизводительном труде, а также о механизме формирования народного богатства.

Эти проблемы занимали лучшие умы человечества на протяжении столетий. В работах по истории экономических учений обычно отмечалось, что признак производительного труда первым установил Ф. Кенэ (1694-1774) – основатель физиократической теории общественного богатства.

Основная идея Ф. Кенэ, из которой следуют практически все остальные положения физиократического направления, очень проста и состоит в том, что источником «чистого продукта», т.е. того, что остается сверх издержек производства, является земля, точнее, силы природы. Отсюда и название теории (греч. «физис» - природа, «крат» - власть). Как писал Ф. Кенэ, «ничто в действительности не может приносить дохода, кроме земли и воды».

Существенно по-иному трактовал понятие производительного труда А. Смит. Он видел источник увеличения богатства в общественно полезном труде по производству материальных благ. Поэтому только такой труд он относил к производительному.

В отечественной литературе длительное время господствующим было представление о том, что производительным является труд в сфере материального производства, создающий не только необходимый, но и прибавочный продукт. Такая позиция не может считаться обоснованной.

То, что А.Смит и К.Маркс понимали под производительным трудом, не имеет адекватного количественного выражения, ибо производительность труда во все времена измерялась количеством продукции в единицу времени, а не степенью участия в производстве прибавочного продукта. Поэтому вместо терминов «производительный» («непроизводительный») труд, лучше употребить термины «рентабельный» («нерентабельный»). В этом случае сущность понятия и его количественное выражение становятся адекватными.

Сегодня понятие производительного труда, по-видимому, может представлять только исторический интерес. Практически надо говорить о рентабельном или нерентабельном труде как в сфере материального производства, так и в интеллектуальной сфере – при создании произведений науки, литературы и искусства.

Эффективность инвестиций в человеческий капитал

Так как человеческий капитал является наиболее подвижным среди факторов производства, то он требует большего внимания и затрат. Дело в том, что человеческий капитал является основой любого процесса производства и от того, какое ему уделено внимание, зависит результат.

Те компании, которые уделяют большое внимание, в вопросах подготовки, переподготовки кадров, повышение квалификации и краткосрочному переобучению сотрудников находятся в более выгодном положении, чем те фирмы и компании, которые этому вопросу не уделяют должного внимания. Вложение средств в капитал, в его развитие и формирование, считается более эффективным вложением средств, чем иные вложения. Единственным критерием эффективного вложения средств в человеческий капитал является его отдача в виде новых технических решений, новых разработок эффективных элементов организации труда.

Следует заметить, что вложение средств в человеческий капитал не всегда дает быстрые результаты. Думающий руководитель знает, что результат обязательно будет рано или поздно особенно, если используются различные формы вложения средств.

Одним из наиболее эффективных вложений является система непрерывного образования, которая позволяет постоянно повышать и поддерживать определенный образовательный уровень у работников предприятия, что дает необходимые и ожидаемые результаты, которые позволяют фирме выдерживать конкурентную борьбу.

Одним из элементов эффективного вложения средств в человеческий капитал в зарубежных фирмах и компаниях является организация и функционирование кружков качества по средством, которого обеспечивается надлежащий уровень технического образования работников и постоянный процесс поиска выявления и использования резервов производства.

Инвестиции в человеческий капитал анализируются принципиально так же, как затраты на покупку оборудования, т.е. вложения в физический капитал. однако, несмотря на очевидность аналогии, необходимо учитывать следующие особенности человеческого капитала:

Права собственности на человеческий капитал не могут быть переданы.

Затраты на образование связаны с уменьшением свободного времени, т.е. с утратой одного из важнейших благ человека.

Изменение человеческого капитала в зависимости от затрат принципиально невозможно измерить с той же точностью, сто и для оборудования.

Природные способности следует рассматривать как стартовый человеческий капитал, который может быть значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение и воспитание. При этом необходимо учитывать различия между потенциалом человека и человеческим капиталом. Так, инвестиции в повышение нравственности могут увеличить потенциал человека, его полезность для общества, однако не гарантируют прямого увеличения производительности и заработной платы. Несмотря на это, цивилизованная страна заботится не только о знаниях, но и морали своих граждан.

Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность

Интеллектуальный капитал в общем случае характеризует систему знаний, умений, документов и отношений, которые могут стать источниками доходов для человека или организации. Интеллектуальный капитал включает также объекты интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау и пр.). кроме этого к интеллектуальному капиталу принято относить системы организации знаний, обеспечивающие их эффективное использование. Исходя из этого возможно следующее краткое определение: «Интеллектуальный капитал – это полезные знания в соответствующей упаковке» (Стюарт С.).

Наиболее явной формой выражения интеллектуального капитала является интеллектуальная собственность, определяющая исключительное право использования результата творческой деятельности.

Использование права владения объектом интеллектуальной собственности означает прежде всего получение реальных или потенциальных доходов от его копирования (повторения, воспроизведения). За счет воспроизведения технического или художественного решения и последующей реализации изделий (копий) образуется источник доходов, обладающий явными признаками монополии. Право интеллектуальной собственности и есть монопольное право ее владельца. Естественно, это право не может быть неограниченным во времени. Весь смысл исключительных имущественных прав на интеллектуальную собственность заключается в монополии на потенциальную прибыль.

Исключительное право не является тормозом научно-технического развития. Новое запатентованное научно-техническое или технологическое решение не становится недоступным для общества (за исключением изобретений военного и секретного характера). Наоборот, информация о патентах широко распространяется по всему миру, образуя один из мощнейших источников информации о научно-техническом прогрессе.

Интеллектуальная собственность состоит из двух частей (ветвей) – права на промышленную собственность и права на воспроизведения художественного творчества. Каждая из ветвей интеллектуальной собственности регламентируется и защищается своими законами. Промышленная собственность охраняется патентным законодательством, а художественная собственность – законом об авторских правах. И промышленная, и художественная собственность достаточно многообразна, и подобное деление не совсем правомерно, т.к., например, довольно большое количество объектов промышленной собственности защищаются авторским правом, образуя область «промежуточных» объектов интеллектуальной собственности.

Существуют различные методы оценки величины интеллектуального капитала. Наиболее простой оценкой является разность между рыночной стоимостью акций компании и учетной стоимостью ее фондов (земля, здания, оборудование и т.д.).

Погрешность такого метода обусловлена колебаниями цены акций, которые часто не зависят от данной компании. Поэтому лучше сравнивать относительные величины разных компаний или данные одной компании в динамике.

Для оценки интеллектуального капитала используются также величина интеллектуальной собственности компании и ряд частных показателей: удельный вес новой продукции в общей стоимости продаж, данные о квалификации персонала, величина добавленной стоимости на одного специалиста или одного сотрудника, имидж фирмы. Весьма важным показателем является внимание, которое уделяют сотрудникам фирмы так называемые «охотники за головами», т.е. люди и организации, специализирующиеся на выявлении и оценке перспективных специалистов для творческой деятельности.

Планирование численности работников различных категорий

При бурном развитии новых технологий все большее значение приобретает обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. Своевременное комплектование нужными кадрами всех ключевых подразделений предприятия становится невозможным без разработки и реализации кадровой политики. Кадровое планирование становится важнейшим элементом кадровой политики, помогает при определении ее задач, стратегии и целей, способствует их выполнению через соответствующие мероприятия. Формирование персонала является реализацией кадрового планирования.

Планирование потребности в персонале включает:

оценку наличного потенциала трудовых ресурсов;

оценку будущих потребностей;

разработку программ по развитию персонала.

Конкретное определение потребности в персонале представляет собой расчет необходимого числа работников по их количеству, квалификации, времени, занятости и расстановке в соответствии с текущими и перспективными задачами развития предприятия. Расчет производится на основе сравнения расчетной потребности в рабочей силе и фактического состояния обеспеченности на определенную дату и представляет собой информационную основу для принятия управленческих решений в области привлечения персонала, его подготовки и переподготовки.

Количественная характеристика персонала

Персонал предприятия и его изменения имеют определенные количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть с меньшей или большей степенью достоверности измерены и отражены следующими абсолютными и относительными показателями:

списочная и явочная численность работников предприятия и (или) его внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определенную дату;

среднесписочная численность работников предприятия и (или) его внутренних подразделений за определенный период;

удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) в общей численности работников предприятия;

темпы роста (прироста) численности работников предприятия за определенный период;

средний разряд рабочих предприятия;

удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное образование в общей численности служащих и (или) работников предприятия;

средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов предприятия;

текучесть кадров;

фондовооруженность труда работников и (или) рабочих на предприятии и др.

Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать представление о количественном, качественном и структурном состоянии персонала предприятия и тенденциях его изменения для целей управления персоналом, в том числе планирования, анализа и разработки мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Количественная характеристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия в первую очередь измеряется такими показателями, как списочная явочная, и среднесписочная численность работников.

Списочная численность работников предприятия - это численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников.

Явочная численность - это количество работников списочного состава, явившихся на работу.

Для определения численности работников за определенный период используется показатель среднесписочной численности. Он применяется для исчисления производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда других показателей.

Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на количество календарных дней месяца. Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежедневный учет работников списочного состава с учетом приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращение трудового договора.

Кроме численности работников количественная характеристика трудового потенциала предприятия и его внутренних подразделений может быть представлена и фондом ресурсов труда (Фрт) в человеко-днях или в человеко-часах, который можно определить путем умножения среднесписочной численности работников (Чсп) на среднюю продолжительность рабочего периода в днях или часах (Трв):

Фрт = Чсп х Трв.

Список литературы

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для ВУЗов. – 3-е изд., доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА×М), 2001

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995

3. Организация производства и управление предприятием: Учебник/ Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родионов В.Б. и др.; Под ред. О.Г. Туровца.- М.: ИНФРА-М, 2003. 4. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой: Учебник – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999

5. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учебник для ВУЗов. – М.: Издательство «МИК», 2001.

6. Экономика труда: Учебник для ВУЗов/Л.И. Жуков, Г.Р. Погосян. В.И. Сивцов и др.; Под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. – М.: Экономика, 1991.

Современная практика оценки уровня и качества жизни

Показатели уровня и качества жизни населения призваны отражать степень развития социально-экономических отношений в стране.

Современное государство может развиваться только при условии, что его экономическая политика имеет своим ориентиром рост уровня и качества жизни граждан. Согласно теории человеческого капитала межстрановая миграция населения основана на рациональном сравнении мигрантом имеющегося уровня и качества жизни с возможным их изменением в районе предполагаемого вселения и оценке ожидаемой выгоды от такого перемещения. Неспособность государства обеспечить гражданам удовлетворительный уровень и качество жизни, таким образом, формирует отрицательный миграционный баланс в форме «утечки мозгов». Последнее негативно сказывается прежде всего на качестве трудовых ресурсов и может окончательно похоронить перспективы экономического роста и ухода от сырьевой ориентации экономики.

Таким образом, методология оценки уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом государственной социально-экономической политики, который позволяет:

1. Устанавливать ориентиры социально-экономической политики государства на перспективу.

2. Осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического развития страны; оценивать уровень бедности.

3. Проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни населения.

Показатели, с помощью которых оценивается уровень и качество жизни, можно разделить на количественные и качественные.

Количественные показатели уровня и качества жизни наиболее очевидны. Прежде всего это ВНП, или национальный доход на душу населения, уровень дохода и его распределение в обществе, уровень потребления различных материальных благ и услуг по классам товаров, уровень занятости и т. п.

Качественные показатели уровня и качества жизни включают показатели условий труда, быта и досуга человека.

В современной практике оценки уровня и качества жизни приняты два подхода:

1. Оценка производится с помощью системы показателей - социальных индикаторов. При этом национальные системы имеют свои особенности, в целом, однако, базируясь на методологических рекомендациях ООН и ОЭСР.

2. Рассчитывается сводный индекс уровня и качества жизни на основе отдельных показателей. Подобный подход наиболее широко применяется ООН и другими международными организациями для проведения межстрановых сопоставлений уровня и качества жизни населения разных стран.

Количественные показатели:

Исследование уровня и качества жизни населения обычно начинают с рассмотрения показателей совокупного дохода и его производных.