213. На СХЭ доставлены: внутренние органы трупа (желудок с содержимым, сердце, печень, почки, мозг, жировая ткань, легкое), кровь, моча, волосы; склянка с остатками бесцветной жидкости, имеющей характерный неприятный запах. Биообъекты не подвержены гнилостному разложению.

Обстоятельства дела.

У рабочего, проводившего профилактическое опрыскивание парковых насаждений, в течение последних дней был сильный насморк, и он l раз в час использовал спрей, который ему прописал врач. Со слов свидетеля. После обработки парковых насаждений от тли рабочий вернулся в подсобное помещение. Там стояли 3 склянки с бесцветной жидкостью, имеющей характерный неприятный запах. Рабочий самовольно взял одну из них. Утром следующего дня он скончался в отделении реанимации.

Информация.

Биохимическое исследование крови потерпевшего выявило угнетение активности холинэстеразы.

Действующее вещество спрея – ациклический алкалоид (токсикант № 1), являющийся вторичным спиртом. Это один из алкалоидов, содержащихся в растении, плоды которого представлены на рис. 1.

В склянке находилось вещество (токсикант № 2), при гидролизе которого образуются: фосфорная кислота, пара-нитрофенол, метанол и сероводород.

При вскрытии патологоанатом отметил участки спастически сокращенных кишок, повышенное содержание слизи в дыхательных путях, дистрофические изменения внутренних органов.

Цель исследования: провести ХТА представленных биообъектов.

Приведите схему химико-токсикологического анализа представленных биообъектов, опираясь на методологию системного химико-токсикологического анализа (СХТА).

Лаборатория работает согласно принципам GLP и оснащена аналитическим оборудованием в соответствии с современными рекомендациями TIAFT.

ПРИМЕЧАНИЕ (NB!) При решении задачи следует:

представить информацию о выборе биообъекта, используя знание физико-химических свойств токсикантов, их токсикокинетики и метаболизма;

представить информацию о способе пробоподготовки и изолирования (выделения) токсикантов, используя знание физико-химических свойств токсикантов и учитывая Ваш выбор последующих методов анализа;

выбрать методы идентификации и количественного определения токсикантов, учитывая их чувствительность и специфичность, преимущества и недостатки;

обосновать выбор способа количественного определения, поэтапно изложить схему и процедуру его проведения, привести математические формулы; если необходимо, то произвести вычисления;

представить интерпретацию полученных количественных результатов;

дать заключение об обнаружении токсикантов.

Решение:

Подозрение на отравление эфедрином (токсикант № 1) и метафосом (токсикант № 2).

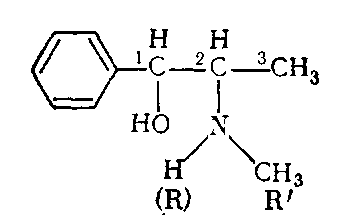

Токсикант №1 – эфедрин.

Химико-токсикологическая характеристика эфедрина.

Эфедрин - алкалоид, содержащийся в различных видах эфедры (Ephedra, семейство Ephedraceae). На рисунке изображены плоды эфедры:

Он применяется в медицинской практике в виде гидрохлорида. Его назначают для стимулирования α- и β-адренорецепторов, ЦНС, для сужения сосудов и уменьшения воспалительных процессов при ринитах, для повышения артериального давления, при оперативных вмешательствах, при травмах, кровопотерях, при миастении, нарколепсии (непреодолимого желания спать), отравлении снотворными и наркотическими средствами, местно - как сосудосуживающее средство, при бронхоспазмах и для расширения зрачка с диагностической целью. Применяют эфедрин в виде порошка, таблеток, инъекционных растворов. Эфедрина гидрохлорид входит в состав комбинированных лекарственных препаратов («Теофедрин», «Солутан», «Бронхолитин», «Эфатин») и назначается при бронхоспазмах.

К эфедрину может быть привыкание, что приводит к нарушению психики, слуховым и обонятельным галлюцинациям.

В судебно-медицинской практике отравления эфедрином встречаются при использовании его в качестве гипертензивного препарата для искусственного повышения артериального давления. Клиника острого отравления (1-5 мг/кг) характеризуется вначале бессонницей, головокружением, тремором конечностей, сердцебиением, повышением артериального давления, аритмией, затем возникают тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, возбуждение ЦНС, резкое психическое и двигательное беспокойство, отек легких, повышенная возбудимость дыхательного центра и его истощение.

В организме человека главным путем метаболизма эфедрина является именно его деметилирование.

В виде неизмененного эфедрина в течение 36—48—60 часов выводится до 80—70% эфедрина от введенной дозы.

Во внутренних органах трупа эфедрин довольно долго противостоит гниению (до 3—3,5 месяца).

Природный 1 -эфедрин — бесцветные кристаллы. Температура плавления 39—40° (в гидратной форме) и 73—74° (в безводной). Температура кипения 255°. Удельное вращение [α]D=-6,8° (в спиртовом растворе). Синтетический d-эфедрин по своим свойствам не отличается от природного, за исключением [α]D = + 6,5°.

Являясь основанием, эфедрин дает соли с кислотами.

Изолирование и экстракция эфедрина из объектов биологического происхождения.

Основным объектом химико-токсикологического исследования является моча. Экстрация эфедрина из мочи производится непосредственно эфиром или хлороформом, что несколько хуже. Оптимальными условиями являются: рН—12,0 (создается введением в объект раствора едкого натра), количество объекта 5 мл, насыщение водной фазы сульфатом натрия (имеет особенно большое значение при количествах мочи 20—50 мл) и трехкратная экстракция порциями растворителя по 20 мл. При объеме мочи 5 мл и описанных оптимальных условиях экстрагируется до 94% эфедрина.

Из внутренних органов трупа изолирование возможно как подкисленным спиртом, так и водой, подкисленной щавелевой кислотой, с последующей экстракцией эфедрина хлороформом из щелочного раствора.

В целях очистки и предварительной идентификации эфедрина при химико-токсикологическом анализе используется хроматография в тонком фиксированном слое силикагеля КСК и хроматография на бумаге.

Обнаружение эфедрина.

Микрокристаллические реакции:

а) с реактивом Драгендорфа в модификации А. С. Тищенко (состав реактива: 1,5 г NaBi03 + 7,5 г КI + 100 мл 2% H2S04) образуются кристаллы в виде пластинок неправильной формы и их сростки. Чувствительность 0,5 мкг при предельном разбавлении 1:16 000 — 1 :50 000;

б) с 0,5% раствором KBiI4 в присутствии раствора KI получаются пластинки неправильной формы. Чувствительность 1,56 мкг при предельном разбавлении 1:16000;

в) с раствором KBiI4 (реактив Драгендорфа) — пучки из тонких игольчатых кристаллов. Все реакции специфичны и применимы для исследования мочи и трупного материала.

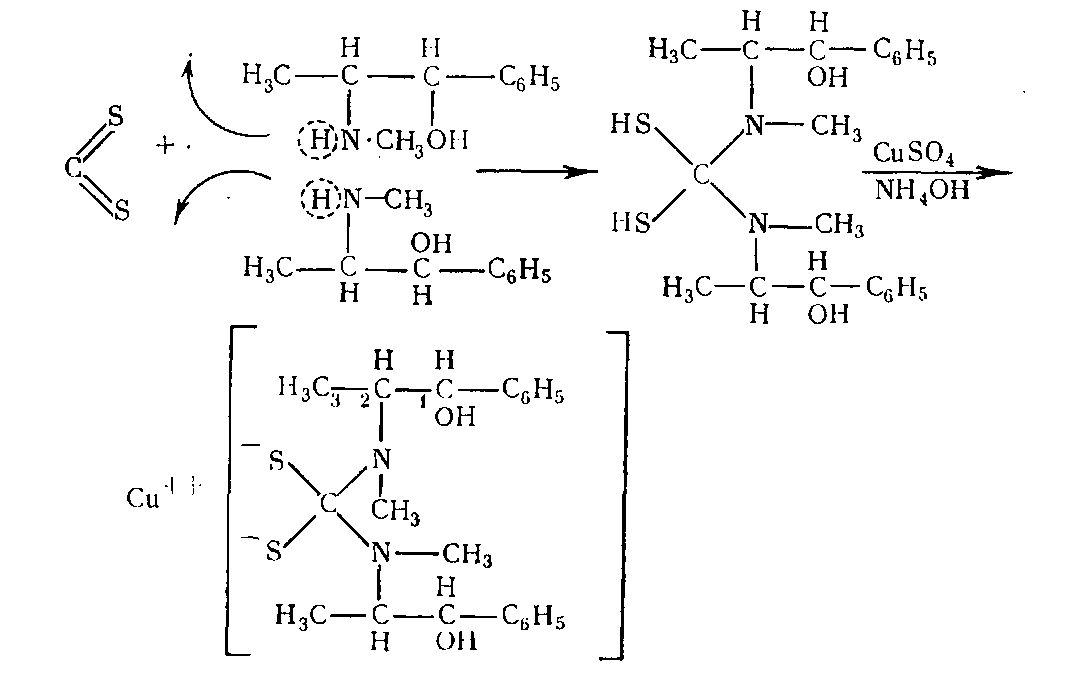

Ди (1-фснил-гидрооксиизопропилметиламино) - дитиокарбаминат меди желто-коричневого цвета, соль нерастворимая в воде, но хорошо растворимая в органических растворителях, например бензоле.

При исследовании мочи 5 мл ее подщелачивают 0,5% раствором NaOH до рН 12,0 и 3 раза извлекают порциями эфира (20 мл). Объединенные эфирные извлечения фильтруют и эфир удаляют при комнатной температуре. Остаток обрабатывают 5 мл дистиллированной воды, переносят в колориметрическую пробирку, насыщают кристаллическим Na2S04 и смешивают с 1 мл аммиачного раствора сульфата меди и 3 мл 5% раствора сероуглерода в бензоле. Через час бензольный слой, окрашенный в желтый цвет, отделяют и оптическую плотность измеряют относительно 5% раствора CS2 в бензоле на спектрофотометре СФ 4А при λ = 440 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. Содержание эфедрина устанавливают по калибровочному графику. Определяется 95% эфедрина, содержащегося в моче.

Фотоэлектроколориметрическое определение производят на ФЭК-М, кювета 5—10 мм, светофильтр № 3, λ = 410—500 нм, эталон сравнения — контроль реактивов. По чувствительности этот метод не отличается от спектрофотометрического.

Токсикант №2 – метафос (пестицид – класс ФОС (ингибиторы холинэстеразы)). Паталогоанатомическая картина наблюдаемая при вскрытии характерна таковой которая наблюдается при отравлении токсикантами группы ФОС.