- •Некрасова м.Г. - Методы оптимизации Оглавление

- •Глава 1. Введение в методы оптимизации

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Основы теории оптимизации

- •2.1. Параметры плана

- •2.2. Целевая функция (план)

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Функция одной переменной

- •3.1. Определение функции одной переменной и её свойства

- •3.2. Исследование функций в экономике. Нахождение максимума прибыли

- •3.3. Определение глобального экстремума

- •3.4. Выпуклость, вогнутость функции

- •3.4. Критерий оптимальности

- •Замечание.

- •3.6. Идентификация оптимумов

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Одномерная оптимизация

- •4.1. Методы исключения интервалов

- •4.1.1. Метод сканирования

- •4.1.2. Метод деления отрезка пополам

- •4.1.2. Метод золотого сечения

- •4.1.2. Сравнительная характеристика методов исключения интервалов

- •4.2. Полиномиальная аппроксимация и методы точечного оценивания

- •4.2.1. Метод параболической аппроксимации

- •4.2.2. Метод Пауэлла

- •4.3. Сравнение методов одномерного поиска

- •Метод Пауэлла

- •Глава 5. Функции многих переменных

- •5.1. Функции многих переменных, их обозначение и область определения

- •5.2. Некоторые многомерные функции, используемые в экономике

- •5.3. Частные производные функции многих переменных

- •5.3. Экономический смысл частных производных

- •5.3. Частные производные высших порядков

- •5.6. Свойства функций нескольких переменных

- •5.7. Производная по направлению. Градиент. Линии уровня функции

- •5.8. Экстремум функции многих переменных

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Многомерная безусловная градиентная оптимизация

- •6.1. Концепция методов

- •6.2. Метод градиентного спуска

- •6.3. Метод наискорейшего спуска

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Критерии оптимальности в задачах с ограничениями

- •7.1. Задачи с ограничениями в виде равенств

- •7.2. Множители Лагранжа

- •7.3. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа

- •7.4. Условия Куна - Таккера

- •7.4.1. Условия Куна – Таккера и задача Куна - Таккера

- •7.5. Теоремы Куна - Таккера

- •7.6. Условия существования седловой точки

- •Теорема 4. Необходимые условия оптимальности

- •Вопросы к главе 7

- •Глава 8. Модели динамического программирования

- •8.1. Предмет динамического программирования

- •8.2. Постановка задачи динамического программирования

- •8.3. Принцип оптимальности и математическое описание динамического процесса управления

- •8.4. Общая схема применения метода динамического программирования

- •8.5. Двумерная модель распределения ресурсов

- •8.6. Дискретная динамическая модель оптимального распределения ресурсов

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •8.7. Выбор оптимальной стратегии обновления оборудования

- •8.8. Выбор оптимального маршрута перевозки грузов

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •8.9. Построение оптимальной последовательности операций в коммерческой деятельности

- •1 Этап. Условная оптимизация.

- •Вопросы к главе 8

- •Пример выполнения задачи 1

- •Пример выполнения задачи 4

- •Пример выполнения задачи 5

- •Расчетно-графическое задание 2

- •Пример выполнения задачи 1

- •Пример выполнения задачи 2

- •Пример выполнения задачи 3

- •Пример выполнения задачи 4

- •1 Этап. Условная оптимизация.

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

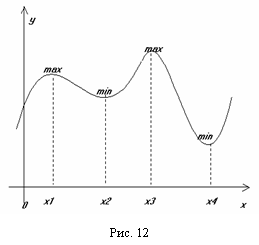

3.4. Выпуклость, вогнутость функции

Определение. График функции f(x) называется выпуклым (рис. 9) на интервале (a, b) (вогнутым (рис. 10) на интервале (b, с)), если все точки графика расположены ниже (выше) любой его касательной на этом интервале.

Теорема 1.

Если функция f(x)

дважды дифференцируема на интервале и

во всех его точках

![]() ,

то ее график вогнут (выпуклый)

на этом интервале.

,

то ее график вогнут (выпуклый)

на этом интервале.

Определение. Точкой перегиба графика функции называется точка этого графика, которая отделяет выпуклую его часть от вогнутой (рис. 11).

|

|

|

|

Теорема 2. Пусть функция f(x) определена в некоторой окрестности точки b и дважды дифференцируема в ней всюду, кроме, быть может самой точки b. Тогда, если при переходе через точку b вторая производная меняет знак, то точка b есть точка перегиба графика функции.

Теорема 3.

Если вторая производная функции в

точке b равна

нулю![]() ,то

точка b – точка

перегиба графика функции.

,то

точка b – точка

перегиба графика функции.

Алгоритм определения точек перегиба:

Шаг 1. Найти

![]() и

точки х, в которых

и

точки х, в которых

![]() или

не существует, а график функции f(x)

непрерывен и которые лежат внутри

области его расположения.

или

не существует, а график функции f(x)

непрерывен и которые лежат внутри

области его расположения.

Шаг 2. Определить знак слева и справа от каждой из этих точек. Исследуемая точка х будет абсциссой точки перегиба, если по разные стороны от неё имеет разные знаки.

Пример

6. Определить направление

выпуклости и точки перегиба кривой

![]()

Решение.

Ищем точки х, в которых

![]() или

не существует, а кривая непрерывна и

которые лежат внутри области расположения

кривой:

или

не существует, а кривая непрерывна и

которые лежат внутри области расположения

кривой:

![]()

в

точках х = 0, х = 1. Эти точки являются

искомыми, так как область расположения

и область непрерывности данной кривой

есть вся ось абсцисс. Других точек х,

которые могли бы быть абсциссами точек

перегиба, нет, так как

![]() существует

всюду.

существует

всюду.

Исследуем найденные точки, определяя знак второй производной слева и справа от каждой из них. Запишем это исследование в табл. 2:

Таблица 2

х |

-1 |

0 |

1/2 |

1 |

10 |

|

- |

0 |

- |

0 |

+ |

у |

выпукла |

нет перегиба |

выпукла |

перегиб |

вогнута |

Из табл. 2 следует, что х = 1 есть абсцисса точки перегиба кривой: у(1) = 2. Поскольку эта кривая непрерывная, то во всем интервале (-, 1) она выпукла, а во всем интервале (1, +) – вогнута.

Исходя, из определения унимодальной функции и направления выпуклости функции можно утверждать, что:

1) если унимодальная функция выпукла, то она имеет глобальный максимум;

2) если унимодальная функция вогнута, то она имеет глобальный минимум.

3.4. Критерий оптимальности

При анализе задач возникают два общих вопроса:

1) Вопрос анализа в «статике». Как определить, представляет ли данная точка х* оптимальное решение задачи?

2) Вопрос анализа в «динамике». Если х* не является точкой оптимума, то какая последовательность действий приводит к получению оптимального решения?

В этом разделе основное внимание уделяется решению вопроса анализа «в статике», а именно построению множества критериев оптимальности, позволяющих определить, является ли данное решение оптимальным.

Определение. Функция f(x), определенная на множестве S, достигает своего глобального минимума в точке х**S в том и только в том случае, если

f(x**) f(x) для всех х S.

Определение. Функция f(x), определенная на множестве S, имеет локальный минимум в точке х* S в том и только в том случае, если f(x*) f(x) для всех х, удаленных от х*

на расстояние, меньшее , то есть если существует >0 такое, что для любых х, удовлетворяющих условию /х-х*/<, выполняется неравенство f(x*) f(x).

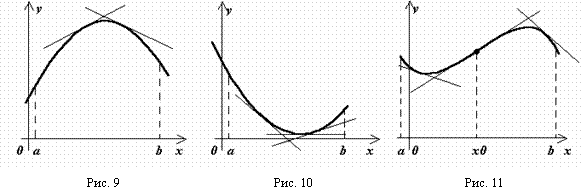

Пример 7. Рассмотрим график некоторой функции y = f(x) (рис. 12). Тогда имеем:

х1 – точка локального максимума;

х2 – точка локального минимума;

х3 – точка глобального максимума;

х4 – точка глобального минимума.