- •Некрасова м.Г. - Методы оптимизации Оглавление

- •Глава 1. Введение в методы оптимизации

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Основы теории оптимизации

- •2.1. Параметры плана

- •2.2. Целевая функция (план)

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Функция одной переменной

- •3.1. Определение функции одной переменной и её свойства

- •3.2. Исследование функций в экономике. Нахождение максимума прибыли

- •3.3. Определение глобального экстремума

- •3.4. Выпуклость, вогнутость функции

- •3.4. Критерий оптимальности

- •Замечание.

- •3.6. Идентификация оптимумов

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Одномерная оптимизация

- •4.1. Методы исключения интервалов

- •4.1.1. Метод сканирования

- •4.1.2. Метод деления отрезка пополам

- •4.1.2. Метод золотого сечения

- •4.1.2. Сравнительная характеристика методов исключения интервалов

- •4.2. Полиномиальная аппроксимация и методы точечного оценивания

- •4.2.1. Метод параболической аппроксимации

- •4.2.2. Метод Пауэлла

- •4.3. Сравнение методов одномерного поиска

- •Метод Пауэлла

- •Глава 5. Функции многих переменных

- •5.1. Функции многих переменных, их обозначение и область определения

- •5.2. Некоторые многомерные функции, используемые в экономике

- •5.3. Частные производные функции многих переменных

- •5.3. Экономический смысл частных производных

- •5.3. Частные производные высших порядков

- •5.6. Свойства функций нескольких переменных

- •5.7. Производная по направлению. Градиент. Линии уровня функции

- •5.8. Экстремум функции многих переменных

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Многомерная безусловная градиентная оптимизация

- •6.1. Концепция методов

- •6.2. Метод градиентного спуска

- •6.3. Метод наискорейшего спуска

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Критерии оптимальности в задачах с ограничениями

- •7.1. Задачи с ограничениями в виде равенств

- •7.2. Множители Лагранжа

- •7.3. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа

- •7.4. Условия Куна - Таккера

- •7.4.1. Условия Куна – Таккера и задача Куна - Таккера

- •7.5. Теоремы Куна - Таккера

- •7.6. Условия существования седловой точки

- •Теорема 4. Необходимые условия оптимальности

- •Вопросы к главе 7

- •Глава 8. Модели динамического программирования

- •8.1. Предмет динамического программирования

- •8.2. Постановка задачи динамического программирования

- •8.3. Принцип оптимальности и математическое описание динамического процесса управления

- •8.4. Общая схема применения метода динамического программирования

- •8.5. Двумерная модель распределения ресурсов

- •8.6. Дискретная динамическая модель оптимального распределения ресурсов

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •8.7. Выбор оптимальной стратегии обновления оборудования

- •8.8. Выбор оптимального маршрута перевозки грузов

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •8.9. Построение оптимальной последовательности операций в коммерческой деятельности

- •1 Этап. Условная оптимизация.

- •Вопросы к главе 8

- •Пример выполнения задачи 1

- •Пример выполнения задачи 4

- •Пример выполнения задачи 5

- •Расчетно-графическое задание 2

- •Пример выполнения задачи 1

- •Пример выполнения задачи 2

- •Пример выполнения задачи 3

- •Пример выполнения задачи 4

- •1 Этап. Условная оптимизация.

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

- •2 Этап. Безусловная оптимизация.

Вопросы к главе 1

1. Почему необходимо использование математики в экономике?

2. Что такое математическая модель?

3. Как строится математическая модель экономического явления и объекта? Приведите пример построения модели.

4. Что такое оптимизация?

5. Какие существуют методы оптимизации?

6. Какие экономические задачи решаются методами оптимизации?

Глава 2. Основы теории оптимизации

Термином «оптимизация» обозначают процесс, позволяющий получить уточненное решение. Хотя конечной целью оптимизации является отыскание наилучшего, или «оптимального», решения, обычно приходится довольствоваться улучшением известных решений, а не доведением их до совершенства. Поэтому под оптимизацией понимают скорее стремление к совершенству, которое, возможно, и не будет достигнуто.

Рассматривая некоторую произвольную систему, описываемую m уравнениями с n неизвестными, можно выделить три основных типа задач:

если m = n, то задачу называют алгебраической. Такая задача обычно имеет единственное решение;

если m > n, то задача переопределена, как правило, не имеет решений;

если m < n, то задача недоопределена, имеет бесконечно много решений.

В практике чаще всего приходится иметь дело с задачами третьего типа.

Введем ряд определений.

2.1. Параметры плана

Определение. Параметры плана – это независимые переменные параметры, которые полностью и однозначно определяют решаемую задачу.

Это неизвестные величины, значения которых вычисляются в процессе оптимизации. В качестве проектных параметров могут служить любые основные или производные величины, служащие для количественного описания системы.

Например, в качестве параметров могут рассматриваться значения длины, массы, времени, температуры.

Число проектных параметров характеризует степень сложности данной задачи проектирования.

Обозначения. Обычно число проектных параметров обозначают через n, х – сами проектные параметры с соответствующими индексами

х1, х2, …, хn – n проектных параметров задачи.

2.2. Целевая функция (план)

Определение. Целевая функция – выражение, значение которого стремимся сделать максимальным или минимальным.

Целевая функция позволяет количественно сравнить два альтернативных решения. С математической точки зрения целевая функция описывает некоторую (n+1)-мерную поверхность.

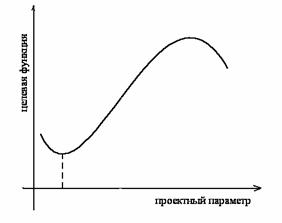

1) Если имеется только один проектный параметр, то целевую функцию можно представить кривой на плоскости (рис. 1).

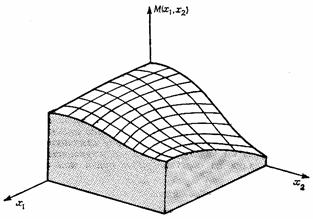

2) Если проектных параметров два, то целевая функция будет изображаться поверхностью в пространстве трех измерений (рис. 2).

![]()

![]()

Определение. При трех и более проектных параметрах поверхности, задаваемые целевой функцией, называются гиперповерхностями и не поддаются изображению обычными средствами.

Целевая функция в ряде случаев может быть представлена:

кусочно-гладкой функцией;

таблицей;

только целыми значениями;

двумя значениями – да или нет (дискретная функция).

В каком бы виде ни была представлена целевая функция, она должна быть однозначной функцией проектных параметров.

В ряде задач оптимизации требуется введение более одной целевой функции. Иногда одна из них может оказаться несовместимой с другой. Примером служит проектирование самолетов, когда одновременно требуется обеспечить максимальную прочность, минимальный вес и минимальную стоимость. В таких случаях конструктор должен ввести систему приоритетов. В результате получается «функция компромисса», позволяющая в процессе оптимизации пользоваться одной составной целевой функцией.